多媒体整合病例库在消化内镜技术多层次、阶梯式双向教学中的建立与应用研究

邓晓晶,郑海伦,王启之,燕善军

临床医学的教学目的是精准、严格地实现医疗技能从理论向实践的转化,并最终服务于生命健康的维护[1]。临床实践培训是这一转化过程中的关键环节,也是困难环节[2]。在消化内科的医疗实践技能中,消化内镜技术具有专业性强、内容多样、不同教学对象的教学要求不相等的特点,它的理解、掌握及熟练操作需要时间和经验的积累,而在这一过程中鲜明、生动、具体、科学的教学方法和教学过程会对学生诊疗思路的形成、学习主动性的激发起到推波助澜的作用。因此,如何设计、选择及合理应用行之有效的教学方法,建立高质量、高成效、有区分性的消化内镜规范化培训模式已成为迫切需要[3]。本资料组在前期研究结果的启发[4]、文献检索回顾以及对本科室病区和所属消化内镜中心病例资料充分评估的基础上,结合各层次教学培训大纲,建立起消化内镜多媒体整合病例库并应用于消化内镜技术的临床实践教学,旨在探讨该新型教学法在消化内镜技术临床实践教学培训中的优效性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2020年1月—2021年2月在蚌埠医学院第一附属医院消化内科轮转、培训的实习医师,规范化培训医师,消化内镜进修医师及本科室住院、主治、副主任医师(统称消化内镜医师)共360人,其中实习医师190人、规培医师146人,消化内镜各级别医师24人。每个学习层次作为一个独立培训单元。纳入标准:(1)具备相应层次的医学理论基础;(2)无超出相应层次的消化内科执业经验及消化内镜操作技术。排除标准:(1)培训期间授课缺勤者;(2)轮转消化内科周期短于设定培训周期者。根据教学模式的不同,对纳入的教学对象每一层次均按随机数字表法分为研究组和对照组:实习医师每组95人、规培医师每组73人,消化内镜医师每组12人,即整体研究组与对照组各180人。研究组与对照组总体性别、年龄、学历层次分布差异无统计学意义(P值均>0.05),具备可比性。见表1。

1.2 方法

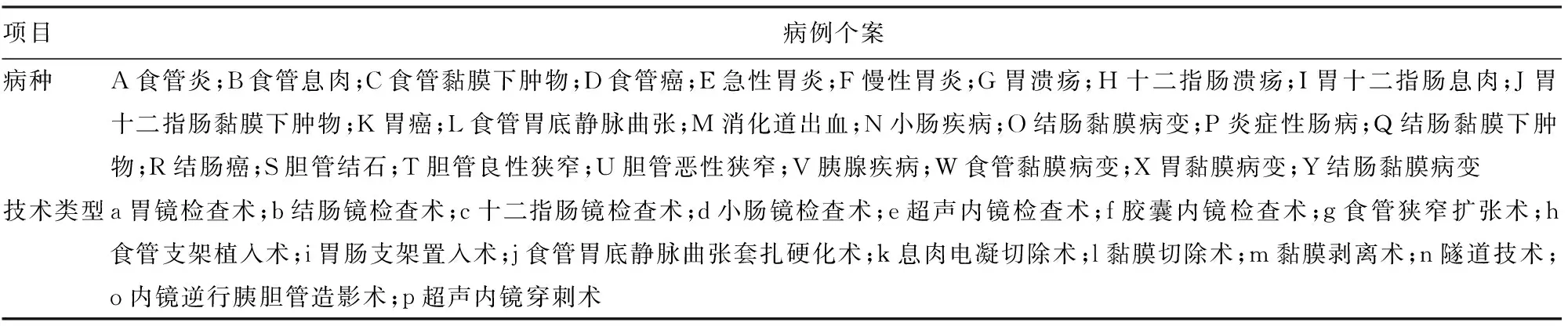

1.2.1 多媒体病例库的构建 按照《普通高等教育临床医学教学大纲》《住院医师规范化培训内容与标准》《安徽省消化内镜诊疗技术管理规范》等要求,确定教学内容、选取消化内镜相关主要典型病例,分别从本院电子病例系统、内镜中心工作站系统收集病例的临床信息、消化内镜下诊治图片和/或视频资料等,按病例的病情发展、诊疗过程梳理、整合上述资料,建立完整的病例个案文件,同时增加该病例相关内镜操作技术的技巧总结及拓展知识点,供高级别教学对象的深层次教学,所有病例资料予以抹去一切可识别个人信息。基本病例个案包括25个消化内镜常见病种及16个消化内镜常用技术类型,见表2;按不同学习层次及同一层次不同学习阶段的教学内容将病例个案搭配构建为6个学习层次(实习医师、规培医师、进修医师、住院医师、主治医师及副主任医师)及每层次初、中、高3个阶段共18个不同的教学模块,见表3,整合构建成电子多媒体病例库。

表2 多媒体病例库个案分类

表3 多媒体病例库教学模块设置

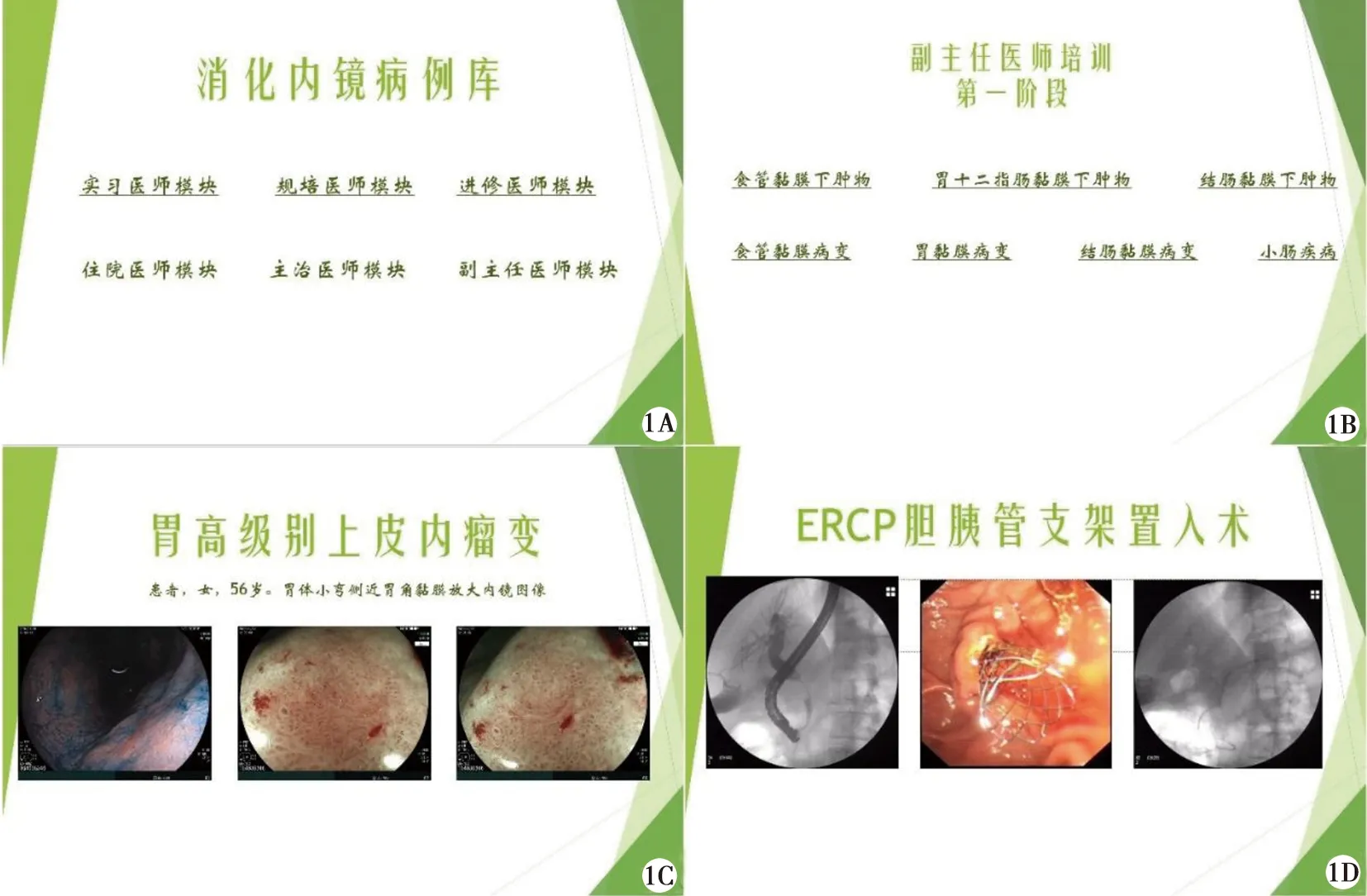

1.2.2 多媒体病例库在消化内镜技术教学中的应用 教学小组由消化内科具备教师资格、经验丰富的教师组成,2组教学均统一备课、规范化教学内容。研究组教学分为教授和自学两个部分。教授部分由教师于每阶段临床实践操作前按照不同层次和阶段教学对象选取相应病例库模块,以病例为导向展示完整的内镜诊治过程,提出预设问题,让学生在后续的现场观摩或实践操作前思考,并在二次实践教学时解答和评价。自学部分指病例库在指定时间段对学生开放,学生根据自己的需要点击观摩病例资料,复习总结、查漏补缺,见图1。对照组教学由教师于每阶段临床观摩或实践操作前布置教学内容行理论预习,实践观摩或操作时带领学生现场讲授、带教示范并对学生问题答疑。

1A 病例库主界面 1B 培训层次、培训阶段分界面 1C 病种教学界面 1D 内镜技术教学界面图1 消化内镜病例库教学界面

1.2.3 教学效果评价 设置标准化试题,在培训结束后对各层次研究组和对照组进行理论测试(疾病理论知识、内镜理论知识)、实践测试(内镜诊疗方案设计、实践操作)和满意度问卷调查(兴趣启发、教学方式、掌握程度、师生互动)。理论和实践测试分别为100分制,问卷调查设为满意及不满意档次。最终评估病例库教学法在消化内镜技术临床培训中是否具有优效性。

2 结果

2.1 各层次及总体研究组与对照组消化内镜技术培训测试成绩比较 测试结果显示,不同学习层次的测试中,实习医师组的理论成绩研究组与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05),研究组的实践成绩明显优于对照组(P<0.05);规培医师组及内镜医师组中,研究组的理论及实践测试总成绩均明显优于对照组(P<0.05),但内镜医师组实践测试中的实践操作成绩(主要内容为内镜高级别操作)研究组与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05)。所有层次总体理论、实践测试成绩研究组均明显优于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 各层次及总体研究组与对照组消化内镜技术培训测试成绩比较分)

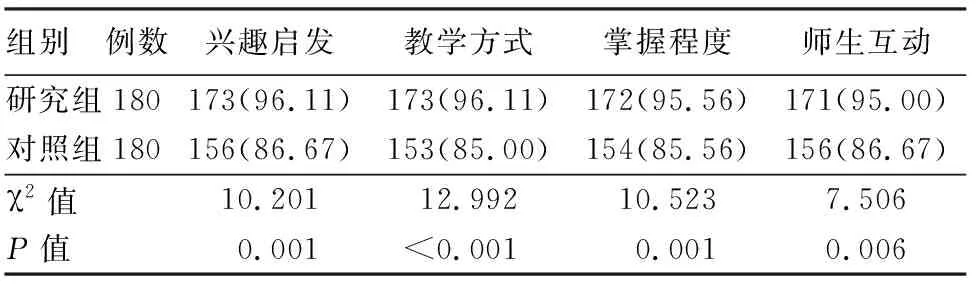

2.2 2组学员对教学方法的满意度比较 满意度问卷调查结果显示,研究组总体在兴趣启发、教学方式、掌握程度、师生互动方面满意率均明显高于对照组(P<0.05)。见表5。

表5 2组学员对教学方法的满意度比较

3 讨论

近年来,消化内镜诊疗技术在消化系统疾病诊治过程中发挥的作用越来越重要,这也给消化内科的临床实践教学提出了更高要求[5]。加之在临床实践教学中,对于不同层次教学对象的教学目的和标准要求也是不尽相同。对于实习医师,教学目的是了解各项消化内镜诊疗技术的实施意图、流程疗效,在此基础上能够形成初步诊治思路、正确参与诊治过程并全面理解疾病知识[6];对于规培医师,教学目的是对消化内镜技术有更深层次的理解掌握,能够正确选择诊治方法、制定治疗方案、胜任临床工作,为培养专科医师打下坚实基础[7];而对于消化内镜专科医师来说,教学目的则是熟练掌握消化内镜技术,能独立、规范、安全的实施诊治,避免发生医疗差错[3]。教学目的和标准要求的多样性对教学方法也提出了更大的挑战。既往传统的理论培训、现场观摩、手把手操作等教学方法已经不能满足消化内镜临床实践教学的多层次需要,往往出现实习医师、规培医师由于对消化道结构缺乏立体认知、对消化内镜技术概念模糊而导致诊疗思路混乱,而消化内镜专科医师则因长期“低头操作”、对病例缺乏系统认知和全面评估而出现诊疗误差等情况[8]。

临床教学的实质是病例,而消化内镜病例除了具体的病历信息、检查资料之外,还有大量的内镜下影像资料,这也是在实践教学过程中最直观、最容易激发学生兴趣的部分。建立影像图片库并应用于实践教学已经出现在医学影像学[9]、检验学专业[10]的教学创新研究中,并显示了良好的教学效果。也有研究[11-12]表明,电子病例库应用于消化内科教学,能够给学生提供真实全面的学习平台, 锻炼学生分析解决问题的能力。但是,在既往的临床消化内镜诊治工作中,虽然积累了大量具有教学意义的典型病例及内镜下影像资料,却并没有根据教学需求进行系统化分类整理,仅仅停留在“遇到”时临时讲授或讲授时临时“搜寻”的阶段。

本项目的立意根本,就是针对不同层次、不同阶段教学对象的需求,以典型病例库为载体,将消化内镜知识技术全面、生动地传授给学生并使其准确理解掌握。通过对大量消化内镜病例资料进行筛选、整理、归类,将典型病例信息按照教学需要归类整合成集,成功构建了消化内镜病种和内镜技术的多媒体病例库,并应用于各层次的临床实践教学中,在教学过程的关键节点即学即用、有的放矢。研究结果显示,与传统教学法相比,病例库教学法在总体理论、实践培训中均具备明显优效性,学员满意度较高,对消化内镜技术临床实践教学方法的创新具有一定参考意义。本项目在取得初步结果的同时仍需进一步评估和改进,如实习医师组的理论测试成绩可能受到专科培训时间影响;内镜医师组的实践操作成绩与操作难度大、培训对象人数有限有较大关联,因此需要更加科学的教学内容规划及规模更大的评估研究。

总之,通过研究表明,多媒体消化内镜病例库的建立应用对提升消化内镜技术临床实践教学效果有着较为明显的影响,相信也必将成为学术交流的一种新载体,对推动本学科的发展水平将起到良好作用。