长江上游山地城市江岸景观修复设计研究——以重庆主城为例

袁嘉 罗嘉琪 侯春丽 杨柳青

0 引言

长江上游是指宜昌以上的江段,地跨中国地势的第一、二级阶梯,自然地理条件的垂直分异明显,沿江城市多为山地城市。江岸景观是河流边岸在洪水期最高水位线和枯水期最低水位线之间的线性带状区域[1]。在长江上游山地城市中,江岸景观作为城市坡地下延到河谷后陆域和水域的交互界面,既提供拦截、缓冲、过滤、净化、生境和生物走廊等关键生态系统服务,又是重要的人类活动场所,在人与自然的相互作用下形成“山地—城市—江岸—河流”的整体生态基础设施和生命综合体。

在长江上游山地城市江岸中,地形地貌、水文情势和人类活动干扰产生耦合效应,造成急剧的环境梯度变化、复杂的生态过程以及敏感脆弱的界面生态系统[2-3]。过去长江上游山地城市的江岸景观实践,缺少对其特殊生态特征和复杂环境挑战的综合考虑,导致江岸生态系统与服务功能衰退,缺乏应对环境变化的韧性。当前,城市江岸景观设计的国外研究主要集中在揭示江岸环境的退化机制与流域规划等方面[4-5],中国相关工作则更多关注江岸形态结构梳理与水文调控[6],以及防洪护岸工程建设[7]。上述国内外研究工作大多基于平原地形及水文特征开展,由于山地城市江岸陡峭且内部地形多变,其水文情势的时空间变化及环境干扰相较平原地区更加复杂,导致平原城市江岸的修复经验难以在山地城市江岸得到有效应用。此外,针对退化江岸的生态恢复及其管理方面的工作大多局限于理论总结和定性介绍,缺乏系统性的技术创新和实证性的定量研究[8]。综上,针对山地城市江岸的特殊生态特征开展修复技术创新,并基于定量研究提供关键科学参考,以应对当前复杂环境变化及高强度人工干扰,是韧性山地景观与长江上游流域生态修复亟待解决的热点问题。

基于此,本研究以长江重庆主城段江岸为例,辨识其中的复杂环境挑战;在此基础上,提出景观修复设计技术框架,选择典型江岸断面实施修复并开展实证研究;对典型断面中的修复区域和未修复区域植被进行定量分析,完成景观修复效益评估。研究成果旨在为长江上游流域生态修复和山地城市江岸景观优化提供科学依据和可参考的应用范式。

1 长江上游山地城市江岸中的复杂环境挑战

长江上游山地城市中,河谷地带的剧烈高程变化和水力作用,使江岸景观呈现出典型的侧向分层结构。以长江重庆主城段江岸为例,河流下切沿江岸形成多级阶地;同时由于人工修筑水利设施,最终形成江岸高地、护坡护岸、河漫滩及消落带等多种圈层结构。受气候变化与城市建设的复杂影响,长江上游山地城市夏季洪水频发;以重庆主城为例,2018年遭受5年一遇洪水(最高水位184.7 m),2020年则承受了50年一遇的特大洪水(最高水位191.6 m)。同时,山地城市河床窄且比降大、过水断面受限,造成洪水脉冲的最高、最低水位变幅大;汛期洪水陡涨陡落,频繁地淹没、侵蚀江岸或形成淤积[9]。此外,由于三峡库区在春夏季以145 m低水位运行,秋冬季则以175 m高水位运行,使三峡库区城市江岸形成“夏陆冬水”的水文环境。重庆主城的长江江岸也面临着反季节水位变动影响,冬季水位可达176 m,夏季可消落至159 m以下,形成高差近20 m的消落带。上述河库交替引发的多重水位变化,严重胁迫以重庆主城为例的山地城市江岸景观,使修复设计与管理维护面临巨大挑战。一方面,长期水位变动导致江岸的侧向多圈层结构失稳,诱发次生地质灾害,严重影响居民生存环境和景观质量;另一方面,原有江岸物种难以适应不断变化的水文环境,植物群落敏感脆弱,造成水陆交互界面的生态失衡。

长江上游山地城市江岸中存在大面积的陡坡护岸,既是保障河流岸滩稳定的重要水利设施,也是“城市—河流”生态交换的重要界面。这些江岸护坡一般采用混凝土硬化或使用水泥格框等结构加固坡面,再回填土壤并种植植物。然而,山地城市江岸护坡的物质、结构与植物群落却极不稳定。以长江重庆主城段江岸为例,由于山地河流的高泥沙含量所引起的洪水的冲蚀与淤积作用,江岸护坡的地表沉积物难以维持稳定,影响地表理化性能。山地城市的江岸护坡多为陡峭坡地,回填土壤瘠薄,集雨面积小,产汇流速率快[10]。强径流造成坡地下垫面侵蚀,土壤深度、渗透性、有机质养分含量及蓄水保墒能力随坡度增加而剧减[11]。上述原因导致重庆主城长江江岸护坡的植被种植与管护十分困难;护坡植被的退化同时会加剧径流产量和冲刷力,使坡地径流中的污染物及泥沙含量增高[12-13],进而对下方的河漫滩和消落带生态系统造成影响,引发恶性循环。此外,沿江陡坡护岸普遍栽种单一化植被,不仅景观效果单调,而且群落结构与功能难以维持。

由河流侧向迁移与洪水漫堤的沉积作用形成的河漫滩,是长江上游山地城市江岸中动植物群落生存与河流能量转换的重要场所。作为江岸生态系统中的典型群落过渡带,河漫滩需要丰富的生物生境类型,从而激活河流生物生产力[14]。以长江上游重庆主城段江岸为例,河道裁弯取直现象较多,使河流侧向与纵向水生态过程遭受破坏,严重影响了河漫滩的结构与功能,导致河漫滩植物群落多样性大幅减少,引发生境退化[15]。同时,过度的游憩与开发等人为干扰,对河漫滩界面底质造成破坏,迫使生物多样性下降[16]。此外,多重水位变化、面源污染、泥沙淤积与入侵植物等因素,也对河漫滩植物的生长发育形成胁迫,进一步加剧了重庆主城段江岸生态系统服务的损失。

2 修复区域概况及修复设计框架

2.1 修复区域

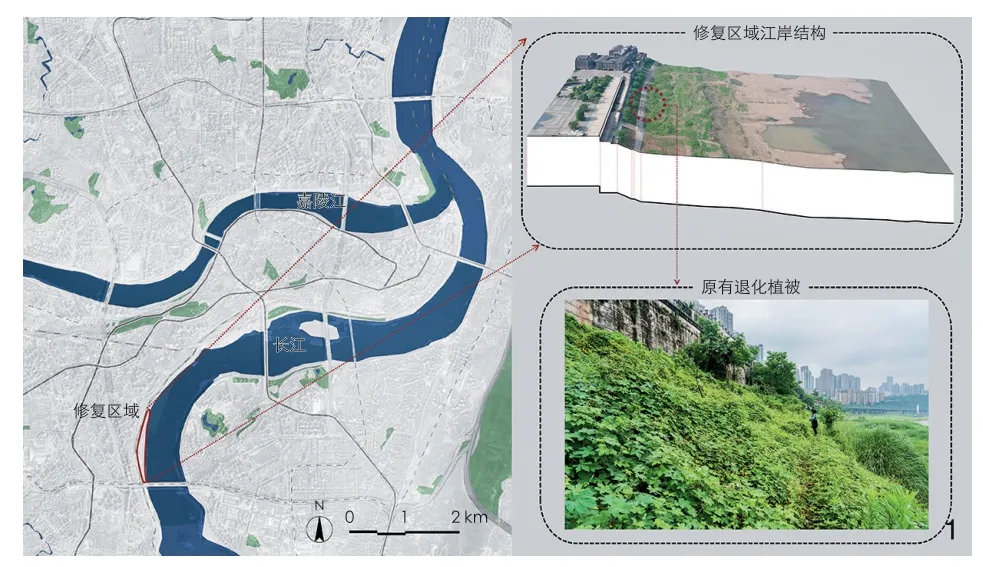

本研究选取长江上游重庆主城江岸的代表性断面——九龙外滩为案例地,实施修复并开展实证性研究。该区域位于长江干流左岸、九滨路东侧,规划总面积约70 hm2,整体沿长江主河道南北向延伸(图1)。修复区域具备典型的侧向多圈层结构,从高到低依次为:城市广场(191 m)、直立式硬质挡墙(185~191 m)、菱形水泥格框护坡(178~185 m)、完全硬化的水泥砌筑岸坡(175~178 m)、以泥沙和卵石为主要底质的大型河漫滩消落带区域(175 m以下)。护坡最大高程低于重庆主城区防洪标准的5年一遇设计洪水位(185.9 m);由于三峡库区的反季节蓄水,修复区域内的河漫滩和消落带每年面临长达6个月的秋冬季深水淹没。江岸整体坡度较大,其中,178~185 m高程之间的菱形水泥格框护坡,平均宽度不足10 m,护坡坡度达30.3°,175~178 m水泥砌筑岸坡坡度约26.4°;175 m以下的河漫滩区域中,170~175 m之间平均坡度约5.8°,165~170 m平均坡度约6.9°。场地内部人行交通以马道形式修建,二级马道位于185 m高程,一级马道位于178 m高程,两级马道之间由梯步连通。受前文所述的多重水位变化、护坡系统失稳及河漫滩植被衰退等复杂环境影响,修复前江岸生境恶劣且退化严重;葎草(Humulus scandens)、喜旱莲子草(Alternanthera philoxeroides)等恶性杂草随水文传播迁入,迅速扩繁并占据群落优势地位(图1);江岸整体生物多样性与生态系统服务水平低下,景观效果单调。

1 九龙外滩区位、江岸结构及原有退化植被Location of the Jiulongwaitan, structure of the riparian landscape, and degraded riparian vegetation before the restoration

2.2 修复设计技术框架

本研究提出3项设计策略:1)适应多重水位变化的分圈层韧性植物筛选;2)以修复护坡物质、结构与生物群落为目标的护坡立体生态种植设计;3)为恢复河漫滩结构完整性与提高生物生境丰富度的河漫滩“植被—底质—微地貌”耦合设计。所有设计策略顺应山地城市江岸生态界面的典型立体特征与环境梯度,并且有机耦合、协调互补,形成对复杂环境挑战的多重分层生态缓冲,从而组织起有效的江岸景观修复设计技术框架(图2)。自2018年4月起,实施九龙外滩江岸景观修复,工程于当年5月末竣工。

2 应对复杂环境挑战的长江上游山地城市江岸景观修复设计技术框架Landscape restoration design framework to cope with complex environmental stress in the riparian landscape of mountainous cities in the upper reaches of the Yangtze River

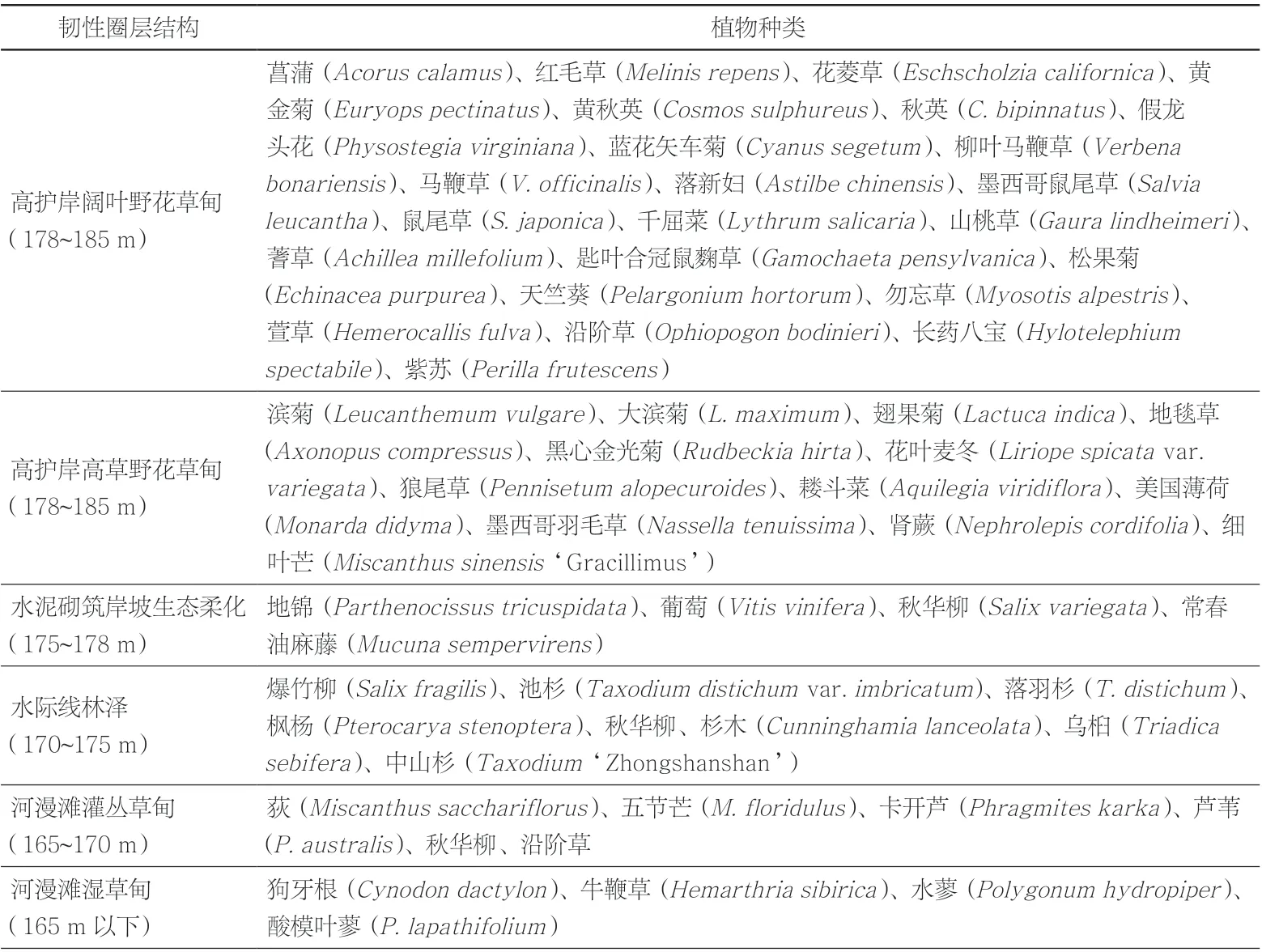

2.2.1 应对多重水位变化的分圈层韧性植物筛选研究顺应江岸多级阶地及其高程变化进行植被设计,建立结构与功能有机耦合的韧性植物圈层系统以实现分层生态缓冲,包括:高护岸野花草甸(178~185 m)、水泥砌筑岸坡生态柔化(175~178 m)、水际线林泽(170~175 m)、河漫滩灌丛草甸(165~170 m)以及河漫滩湿草甸(165 m以下)。实现韧性应对多重水位变化目标的关键,在于针对江岸侧向结构中的复杂水文情势,分圈层筛选适生并具备良好韧性的植物种类,为营建不同韧性圈层提供有效的植物资源库(表1)。

175~185 m高程的菱形水泥格框护坡坡度陡峭,其中仅回填20 cm营养贫瘠的砂质土壤,加上夏季洪水和坡面径流的频繁淹没与冲蚀,乔木与灌丛难以定植,并容易被强力的洪水冲断或拔起。针对这些特殊环境挑战,研究选择具有强健根系的阔叶草花与观赏禾草进行坡面生态修复(表1)。一方面,草本植物的根系能够良好适应厚度较低的回填土壤,生长发育迅速并完整覆盖坡面,且纤维柔韧不易被洪水折断;另一方面,相比乔木和灌丛,草本植被覆盖的坡面所产生的径流中泥沙含量更低,能够有效平衡径流削减与蓄水保墒[17]。

为适应夏季的频繁洪水淹没和淤积以及秋冬季的长时间深水淹没,175 m高程以下的河漫滩消落带区域,需要选用耐淹性强并能够迅速生长恢复的植物种类,以维持出露季节的河漫滩地表覆盖与植物群落结构稳定。研究利用170~175 m河漫滩区域的深厚淤泥质土层,种植爆竹柳、池杉、枫杨、落羽杉、乌桕、中山杉等乔木及秋华柳等灌木,并采用三角桩进行固定[18],从而建立具有良好生态缓冲能力的水际线林泽。在165~170 m高程种植秋华柳灌丛,以及荻、卡开芦、芦苇、五节芒等高草与沿阶草,形成团块状河漫滩灌丛草甸,能够有效应对洪水冲击,并在退水期迅速生长并覆盖地表。165 m以下受河库交替淹没的干扰频率最高,主要通过保护原有土壤底质,促进种子库自然萌发建立湿草甸群落,形成江岸与长江水体之间的最后一道生态屏障(表1)。

2.2.2 护坡立体生态种植

为有效应对175~185 m高程下陡岸护坡中的坡面物质与结构不稳定、人工植被快速衰退以及入侵植物竞争等复杂挑战,研究基于稳定护坡沉积物、稳固土壤和修复植物群落稳定性的目标,设计立体生态种植系统进行护坡界面的生态调控与景观优化。

在178~185 m高程种植野花草甸覆盖护坡,通过冠层截流与蒸腾作用降低坡面径流影响;野花草甸既能缓冲洪水侵蚀,其地上生物量又明显低于木本植物群落,能有效减少每次洪水脉冲造成的泥沙淤积,有利于坡面沉积物稳定。在175~178 m完全硬化的水泥砌筑岸坡中,打入金属膨胀螺丝并张拉耐水腐蚀的镀锌钢丝网,种植地锦、葡萄、秋华柳与常春油麻藤等耐水淹灌木、悬垂或攀缘植物。多种植物在镀锌钢丝挂网上生长盘错,有利于洪水沉积物在水泥岸坡的附着和积累,实现硬质护坡界面的生态柔化并加强缓冲功能。

研究设计生物篱网,稳固菱形水泥格框护坡内的回填土壤。在频繁遭受夏季洪水侵蚀的178~181 m水泥格框护坡,取出15 cm深土壤,铺设当地常见绿化小乔木(如桂花Osmanthus fragrans等)的枯枝,形成第一层枯枝篱网,在枯枝篱网上覆盖10 cm深土壤。采用秋华柳带根幼苗(株径1~2 cm)编制鲜枝篱网,并覆盖5 cm深土壤。2层生物篱网能有效提高土壤孔隙度,增强垂向的土壤水分渗透,并与野花草甸的植物根系相互盘结形成稳固的地下韧性结构,有效增强护岸土壤稳定性[19]。在相对较少遭受洪水脉冲影响的181~185 m高程,仅采用枯枝篱网,为根系生长预留更多空间,以此增加种植植物的丰度和多度。

高护岸野花草甸使用了36种具有不同花期、高度和叶序形态的草本植物(表1),具有高物种丰富度和丰富的垂直亚层结构,并通过不同种类交错混栽、塑造镶嵌分布的水平格局,有效增加了坡面植被的群落多样性,有利于保持群落稳定性并提升景观效果。同时,利用植物配置形成2种“植物–动物关键种”物种团,分别是:1)以蜜粉源丰富的滨菊、黑心金光菊、山桃草、蓍草等阔叶草本种类为优势种的“阔叶野花集群–传粉昆虫”物种团;2)以狼尾草、细叶芒等较为高大的观赏禾草为优势种的“高草野花集群–草丛鸟”物种团(图3)。2种物种团能够吸引和保育具有授粉、植物传播等重要生态功能的动物种群,强化坡面植物群落的自我维持功能。

3 178~185 m高护岸的野花草甸Wildflower meadow on the upper revetment between 178-185 m3-1 阔叶野花草甸Forb-rich and wildflower meadow3-2 高草野花草甸Tall grass and wildflower meadow

表1 分圈层韧性植物筛选表Tab. 1 List of resilient plant species for the buffer layers

2.2.3 河漫滩“植被—底质—微地貌”耦合设计

在原本植被与生境退化严重的175 m以下河漫滩,充分利用山地河流的不均匀冲蚀与沉积等不同水力方式交互作用所产生的丰富微型地貌、界面底质和多变的水湿条件,与植物群落的种植设计形成耦合系统,从而恢复河漫滩的生态结构完整性并优化生物生境,为河漫滩生态系统的长期稳定提供保障。

在170~175 m高程的水际线林泽中,将乔木种植成蜿蜒的“柳龙”形态(图4),在顺直型水泥砌筑岸坡(175~178 m)之外,重塑江岸的自然蜿蜒形态。乔木“柳龙”结构能够增加水力粗糙度,在洪水期间减缓水流冲击并形成小区域的回水,促进淤泥与河流中营养物质的沉积,改善河漫滩土壤肥力条件[20],为植被生长建立良好基础。

4“柳龙”林泽“Willow-dragon” wooded swamp4-1 夏季出露期Summer emergence period4-2 夏季洪水期Summer flood period4-3 冬季蓄水期Winter impoundment period

山地河流通过运移、侵蚀和堆积等水力方式,在河漫滩上塑造出浅沼、水塘、洄水洼地、卵石滩等多种微型地貌结构。设计充分保留了这些界面底质、土壤湿度、水位高度、营养成分和光照条件上特征各异的微型环境单元,并在它们之间的空隙空间置入一系列大小、形状、深浅不一的人工凹地形。丰富的河漫滩微地貌与种植的多种耐水淹灌丛草甸以及自生湿草甸群落组合出类型繁多的高异质性生境,并形成水平格局上的复杂镶嵌(图5),优化了河漫滩生物走廊的生态结构。

5 河漫滩“植被—底质—微地貌”耦合设计“Vegetation-sediment-microtopography” integrated design for floodplain ecosystem

3 江岸景观修复效果评估

3.1 调查及统计方法

2020年5月,本研究选择九龙外滩江岸中实施生态修复的区域(简称修复区),并将修复区以北、未实施生态修复的相邻区域作为对照区,开展定量调查。在垂直河流方向设置8条样线:修复区6条,对照区2条,每条样线之间间隔100 m。其中,进行立体生态种植的江岸护坡区域(178~185 m)沿海拔高程每隔2~3 m设置一个采样梯度,使每条样线上分布3个采样点;175 m高程以下的河漫滩区域沿海拔高程每隔5 m设置1个采样梯度,使每条样线上分布4个采样点。针对草本植物群落,每个采样点设置5个1 m×1 m样方;针对170~175 m高程的木本植物群落,每个采样点设置1个10 m×10 m样方;记录样方内的植物种类、数量、平均高度和盖度。

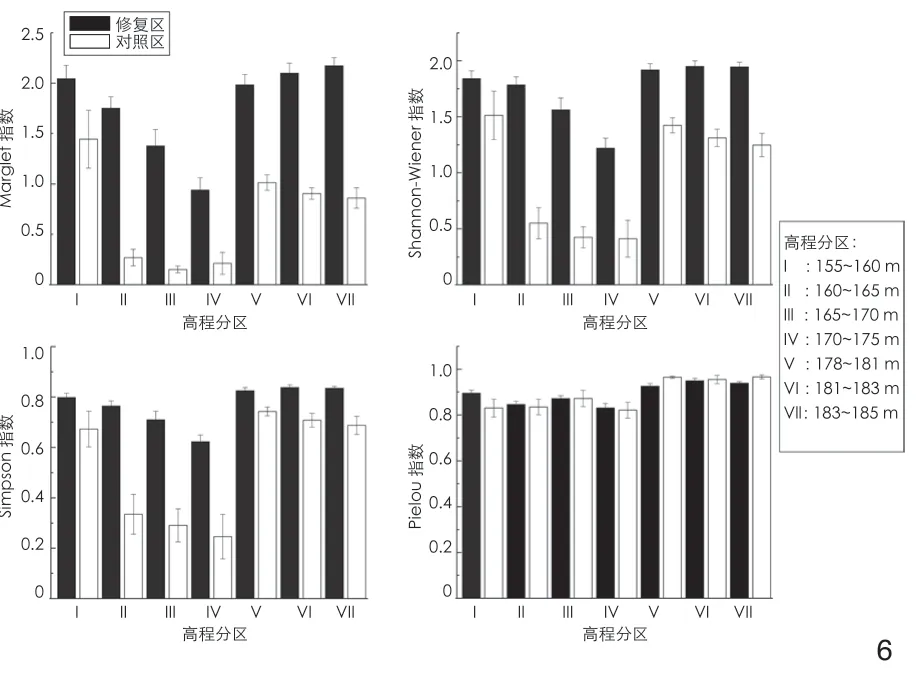

研究选取Marglef丰富度指数、Shannon-Wiener多样性指数、Simpson优势度指数和Pielou均匀度指数描述植物群落结构特征,运用SPSS 20.0软件中的方差分析和Tukey法比较修复区和对照组中不同高程的植物多样性指数的差异。以植物出现频率与平均盖度均大于15%为依据,筛选生态护坡区域和河漫滩区域内的优势种植物;以重要值数据为基础进行植物群落的组成分析,计算公式为:

重要值(IV)=(相对高度+相对盖度)

3.2 修复效果评价

研究区域共发现高等维管植物43科113属135种,其中,修复区植物种类明显增加,共记录42科106属129种;未修复区域植物仅发现17科38属40种。研究结果显示,修复区内植物群落的Marglef丰富度指数、Shannon-Wiener多样性指数和Simpson优势度指数显著高于对照区(图6),证明分圈层韧性植物筛选并构建植物资源库有效应对了研究区域复杂高程变化及水文情势;生态修复后的江岸植被不仅建立了应对多重水位变化、物质与结构失稳及生境退化等复杂环境胁迫的良好韧性,群落结构与多样性也不断优化。修复区植物群落的Pielou均匀度指数相较对照区没有显著差别(图6),表明研究采用的修复措施,能够在引入大量具有良好生态功能的植物种类、提升群落多样性的同时维持植物个体数量分布的均匀程度,在优化植被结构和功能的同时有效维持了群落稳定。

6 研究区域植物群落多样性特征Diversity characteristics of plant communities in the research area

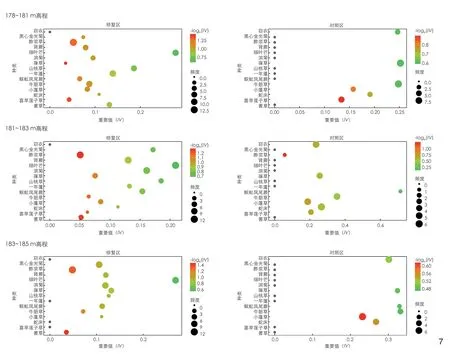

图7展示了护坡植被中15个优势种的分布情况,其中,横轴显示了不同物种的重要值;对不同物种的重要值进行对数处理,缩小数据差异后进行显著性检验,分布点颜色越深代表该物种的在群落中的相对重要性越高;同时,分布点的面积与其频度正相关。结果显示,葎草这一恶性入侵杂草在未实施修复的对照区中占据绝对优势,同时与蜈蚣凤尾蕨(Pteris vittata)、牛筋草(Eleusine indica)、蛇床(Cnidium monnieri)和小蓬草(Erigeron canadensis)等少数杂草形成贫乏化的均质群落。采用立体生态种植修复后的护坡植物群落的优势种数量及出现频率均明显高于对照区群落,且不同高程梯度中的优势种分布差异较大,表明修复后的护坡植物群落类型相较对照区更为丰富。修复区内滨菊、黑心金光菊、山桃草、肾蕨、蓍草和细叶芒等栽培植物占据群落优势地位,既有效抑制了葎草等入侵植物的扩繁,又能够为传粉昆虫和草丛鸟等动物关键种提供更加适宜的取食和庇护条件,有利于保障并提升江岸护坡的生物多样性和景观自我维持功能。

7 护坡修复区与对照区优势物种分析Analysis of dominant species in the restoration area and contrast area of the slope revetment

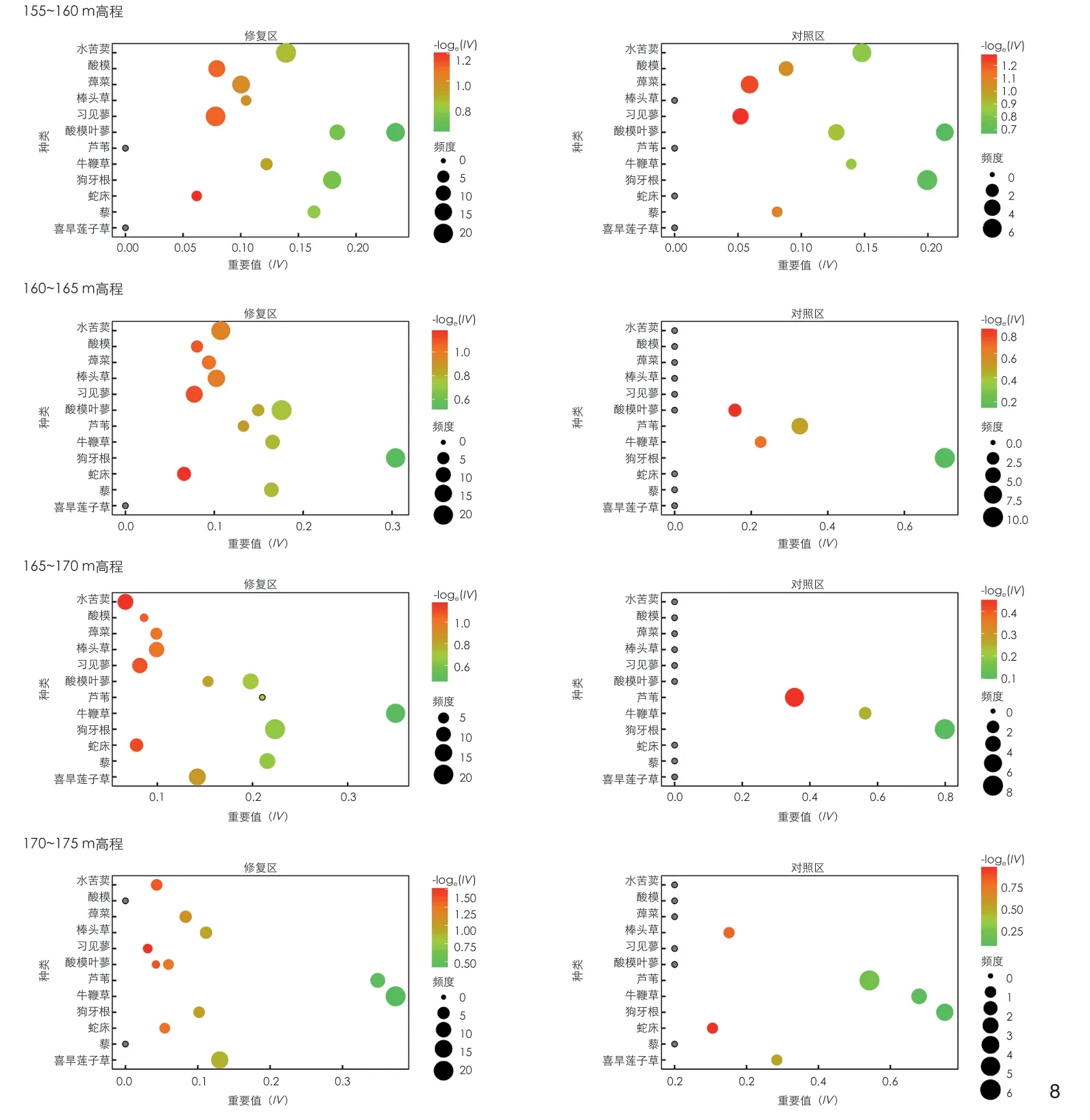

图8展示了河漫滩植被中12个优势种的分布情况。结果显示,对照区植被中狗牙根、芦苇和牛鞭草占据绝对优势,群落组成极度单一。修复区内优势种群数量及其分布的均匀程度均明显高于对照区,说明采用“植被—底质—微地貌”耦合设计进行生态修复后的河漫滩植被能够有效应对多重水位变化和人类干扰,逐步形成合理分布的稳定格局,增加了江岸植被连续性。随着高程增加,修复区植被的优势种群逐渐从一年生小型湿生草本过渡成多年生禾草,地上生物量和生产力显著提高,群落结构更加稳定。尽管165 m以下河漫滩区域仅采用自然修复,没有进行人工种植,但修复区内群落多样性仍明显优于对照区。这一结果表明,165~175 m的乔木“柳龙”林泽和灌丛草甸等生态种植群落,有效缓冲了多重水位变化等环境胁迫,改善了165 m以下河漫滩区域的生境条件。同时,研究在河漫滩区域保留自然微地貌和置入人工凹地形,能够作为出露季节的雨水储留空间,维持河漫滩垂向梯度的水文流和补足地下水层[21],为夏季江滩出露时的植物生长修复提供适宜条件;另一方面,凹地形在洪水及冬季蓄水淹没过程中,有利于溶解有机碳等河流营养物质和植物种子的富集,为自生植被发育提供适宜的河漫滩基质,进一步提升河漫滩生物多样性[22-23]。

8 河漫滩修复区与对照区优势物种分析Analysis of dominant species in the restoration area and contrast area of the floodplain area

修复后九龙外滩江岸景观改善显著,连续3年(2018—2020年)承受了夏季洪水脉冲的反复冲蚀、淤积及冬季深水淹没,提供了持续全年的良好景观效果(图9)。原本植物种类单一、景观单调的菱形水泥格框护坡中,形成了层次与色彩丰富、季相多变的野花草甸。“水际线林泽—灌丛草甸—湿草甸”复合群落与丰富的河漫滩微地貌有机镶嵌形成复合格局,呈现出优美的立体生态外貌;同时增加了江岸垂直结构的丰富度,能够满足更多鸟类和昆虫栖息繁衍的生态位和实际微生境需求[24]。170~175 m的河漫滩林泽复合群落能够发挥滞洪削峰的生态屏障作用[25],并防止上游来水中携带的入侵植物繁殖体向护坡空间扩繁[26]。修复后的河漫滩植物群落发育良好,显著增加的净初级生产力能够促进浮游动物和无脊椎动物生长,为随夏季洪水和冬季蓄水迁徙至此的鱼类提供丰富饵料,并吸引鸟类前来取食,有效完善了河漫滩景观内的食物网结构,有利于长期可持续的江岸生物多样性保育。

9 江岸景观修复效果Restoration effect of the riparian landscape9-1 修复前Before the restoration9-2修复后After the restoration

4 结论

本研究针对长江上游山地城市江岸中的复杂环境挑战提出修复设计技术框架,并通过重庆九龙外滩江岸的实证性修复研究,检验了技术方法的可行性。设计修复后的江岸景观能够有效适应场地的复杂逆境胁迫,优化了江岸界面中物种流、营养流及水文流的交互作用与生态联系,这些创新技术的系统性应用、定量监测和集成示范在长江流域尚属首次。研究区域是长江上游山地城市江岸的代表性景观空间,这一区域江岸复杂问题的技术瓶颈攻关,对整个长江上游江岸生态修复与景观综合整治具有积极的参考价值和普遍适用性。

在今后的研究与实践中,需要进一步明确山地城市江岸景观系统的关键调控因子及其梯度变化特征,探究在水文变化以及高强度人工干扰影响下的江岸景观环境适应机制。通过定量数据收集,分析山地城市江岸生态系统的演变规律以及与水陆交汇过程中物种流、营养流及水文流的交互作用,从而完善山地城市韧性江岸生态系统的科学设计,实现其生态缓冲、生物生境及观赏游憩等多功能服务目标。

图表来源(Sources of Figures and Table):

文中图表均由作者绘制;图3、4、9由作者自摄;图1底图来源于谷歌地图(2018-05-12)。

——从我国第一代地铁车DK1到山地城市地铁车As