论北大荒中国画的图像叙事

孙雪妮 宋丽荣

摘 要:在一定程度上,图画在内容上比话语更为丰富。在北大荒的发展历程中,许多有关北大荒的绘画作品不断问世,这些绘画作品以一种图像叙事的方式存在于北大荒的文化系统中。其中,北大荒中国画不仅彰显了艺术家的创造力,还表现了艺术家的情感和思想,更是作为图像符号的基本表意载体再现了北大荒浓厚的风土人情。

关键词:北大荒;中国画;图像叙事

一、概念

按照《现代汉语词典》的解释,图像就是“画成、摄制或印制的形象”。图像比语言更为直接、具体。图像和语言之间的关系,类似于生命与形式、感情与理性、体验与认识、艺术与学术的那种关系。20世纪70年代,英国艺术家布列逊的“新艺术史三部曲”相继出版,他将绘画作品视作图像符号,而符号具有叙事的功能,因此他从图像叙事的角度重新审视了绘画的意义及其艺术史的发展。这种图像叙事不只是简单地描述一个事件的片段,而更多的是上升到叙述图像事件背后的社会价值。图画叙事是借助其物理图像的时空张力,凭借人的视觉、知觉及想象力而形成艺术图像并加以串接来完成。

二、北大荒中国画的图像叙事

(一)时代背景

20世纪50年代,北大荒开始被大规模地开垦,无数的知识青年、复原官兵以及革命干部投身于北大荒的建设中,他们用青春与汗水征服了这块原本荒芜贫瘠的黑土地。在这种文化背景下,艺术创作空间广阔,绘画创作亦高度繁荣。北大荒中国画作品涉及了当时社会的诸多方面,在挖掘特定的历史语境方面具有象征意义。这些作品通过艺术家的不断探索与革新,以图像叙事为基本语言和表述方式,这与现代视觉艺术的表现方式不谋而合。作为现实的反映物,北大荒中国画具有特定的时间性与空间性,其对空间场景、人物形象的描绘以及在时空表达方式上具有典型性,向人们传达了一种坚韧不拔、艰苦奋斗的北大荒精神,促使叙事者与欣赏者产生情感共鸣。

(二)中国画的图像叙事

这个时期的中国美术不仅注重对历史和现实中的真实事件和真实人物形象进行描绘,而且注重运用视觉艺术中的文本叙事方式,强调艺术主体对历史事件的想象和重构,注重对历史事件中的英雄主义与理想主义的挖掘。1959年,著名艺术家沈诗钰发表的国画《运木》,是垦区画家最早在期刊上描绘自己生活的国画作品。画家既是艺术舞台上的表演者,又是艺术作品的创作者,他用刚健有力的笔墨记录了自己多彩的人生。1960年,中国美术馆举办的北大荒美术作品展中的组画作品“为大豆而战”中包括了5幅国画作品,分别是《誓师大会》《号角吹响了》《锄草运动会》《丰收》《第一批大豆出口了》。画家以“大豆”为主题进行创作,采用多幅图像叙事突破了单幅图像叙事的时间和时空限制,叙述了事件的发生、进展以及结局,环环相扣。同时,还采用了线性的图像叙事方式,以时间为线索,描绘了从誓师大会到大豆丰收再到大豆出口的场景。随着故事情节的不断推进,让人物和时间的变化在图像叙事中得到最大化的展示,拓展了图像叙事的空间,增强了故事主题的信息量,是当时人们在北大荒垦区生产、生活的真实写照,从侧面反映了那一代人不屈不挠的奋斗精神。20世纪60年代末,杨凯生的绘画作品《秋色逐江流》《冰凌花》《温暖的太阳》,色彩丰富、艳丽,水墨技巧娴熟,意境幽深而致远,有鲜明的时代个性。这些绘画作品采用了情节叙事、片段定格以及现实叙事的方法,极大地拓展了画面的表现力。20世纪70年代初,赵国经的《爸爸送我去边疆》《牧羊战士》《送饭》、杨学成的《栋梁》《龙口夺粮》等、侯国良的《她们在边疆成长》、潘衡生的《土沃苗壮》《又是丰收》、倪学让的《妈妈也来安家》等中国画作品层出不穷,这些画家大多数是下乡的知识青年,作品描绘了他们的日常生活,具有写实性,其大量的现实元素也在一定程度上增强了艺术作品的真实性。他们一改传统国画的常见选材,如山川风景和动植物等,将知青、当地农民以及军人作为笔下的人物形象,使绘画作品带有明显的时代特征和当时的思潮印记。

在这些中国画作品中,值得一提的是杨学成的《龙口夺粮》。这是一幅大型画卷,作者在这幅画的题记上注明“记1971年夏季的抗灾夺粮斗争”。作品描绘的是在狂风暴雨、洪水横流的背景下,无数青年人在没膝深的洪水田里同心协力地抢捞正被水冲走的已经打成捆的小麦。这是一场惊心动魄的人与自然的斗争。作者通过对环境的渲染以及对近景中十余个人物形象的刻画,生动地再现了边疆地区的知青敢于与天争、与地斗的英雄气概。这幅中国画的场景宏大壮观,对人与景的描绘能够给人以强烈的代入感。雨在下,风在呼啸,洪水在流,麦捆在飘,人们在抢收小麦。从众多不同的人物造型中,我们可以看出作者扎实的写生技法和娴熟的水墨画技法。

《淮南子·齐俗训》中有言“古者民童蒙不知东西”,后来人们经过长期的生活实践,逐渐形成了各种方位观念来辨别物体之间的位置关系,而人们在有了空间观念后,也就有了对空间的描述。中国画《龙口夺粮》对于叙事场景空间的塑造,实际上是将长、远、宽三个维度在二维纸上塑造出的三维空间关系。这幅作品无论是对近景人物的深度刻画还是对远处景物的粗略描写,都能在空间表现上让人明确感受到画家对西方透视技法的运用,使得叙事场景空间更具三维效果。另外,在同一画面中对不同语素或同一语素的不同形态进行组合,使绘画作品具备了叙事的功能,这些组合也构成了画面故事的序列,而诸多序列按照某种组合方式进行排列后,则实现了对整个事件的叙述。《龙口夺粮》通过对不同人物形象的描述、其他语素的组合以及表情语素的刻画,营造出叙事场景的空间氛围,使得图像出现了各种可能的“序列”,当画家将其依据顺序、偶然等组合方式串联后,便构成了整个图像叙事。这幅作品深刻揭示了北大荒国画的叙事性表达重在画面场景的布置、画面各个元素意向的呼应以及对画面的去情趣的表达。

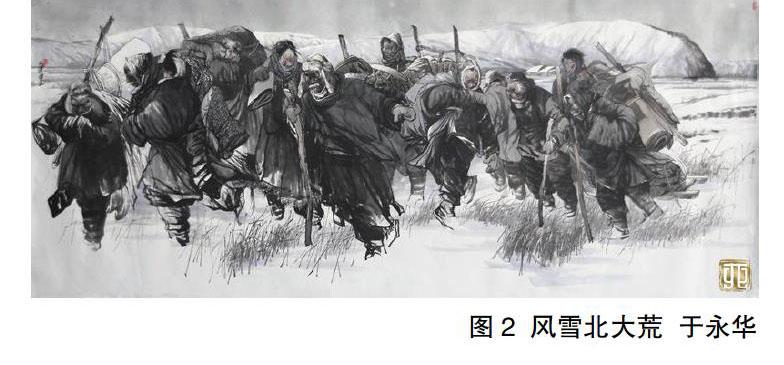

北大荒国画的图像语言具有形象性,可以作为一种符号。北大荒作为人们描绘和歌颂的对象,是当时引人关注的焦点。直到今日,这个曾在中國绘画史上留下浓墨重彩一笔的北大荒仍旧具有着极厚的人文色彩。如王斌的《王震与转业官兵开发建设北大荒》就描绘了转业官兵与知青们拿着铁锹开垦荒地时休息说笑的场景,画面中的每个人脸上都洋溢着笑容。他采用了中西两种画法来塑造人物和渲染环境,构建了现实主义人物画的创作方法和艺术风格。同时,他以线和面的变化来塑造艺术形象,使得人物与环境既有厚重感,又有空间感。北大荒中国画画家刘向荣从就小生长在北大荒,跟随当时的知青学习绘画,后来创作了一系列有关北大荒知青岁月的工笔人物画,如《待归》《假日》等。《北风那个吹》(图1)中他刻画了40年前北大荒宣传队舞蹈演员的形象,画面中的一名女性梳着两个短小的辫子,身穿军装,身体笔直地站着,面带笑容地望向前方,一只手放在上衣的腰带上,另一只抓着披在身上的大衣,给人一种英姿飒爽的感觉。除此之外,画面中还有三对正在起舞的舞者,也细腻地反映了北大荒舞蹈演员的形象美与气质美。刘向荣的工笔人物画,造型严谨,工整细致,形象多样且典型,生动地再现了北大荒知青女性的精神风貌。

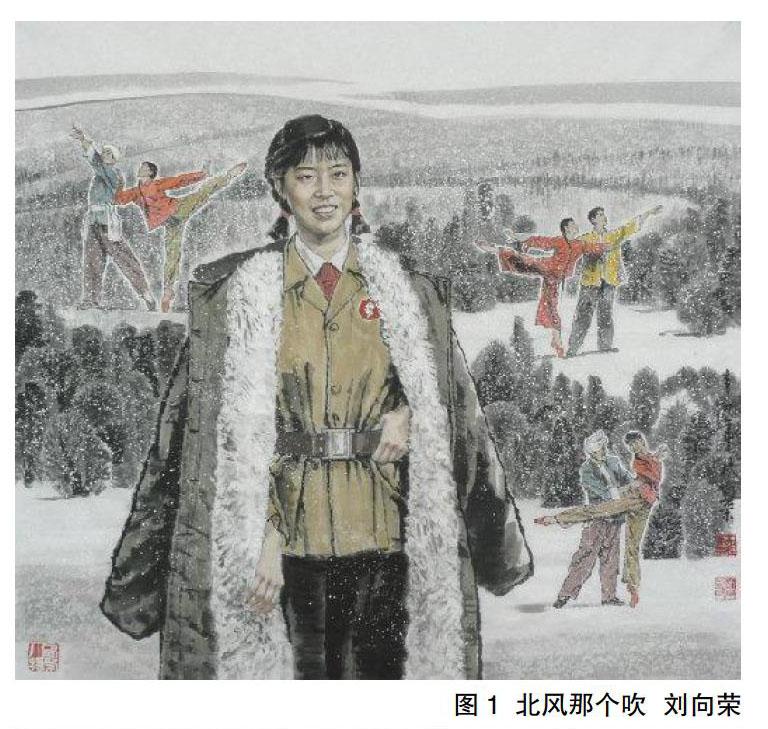

于永华的绘画作品是以叙事性的绘画语言为追求。《风雪北大荒》(图2)是他闯关东系列众多作品中的一幅,描绘了一群穷苦人民在风雪狂傲的北大荒艰难移民的场景。从画面中我们可以清晰地感受到北大荒环境的恶劣,荆棘丛生,风雪肆虐,记录了在那个特殊年代里边塞苦寒的自然环境。这幅画也能让我们清晰地感受到北大荒的开垦者在艰苦条件中努力拼搏,将蛮荒之地变为沃土的刚毅顽强、百折不挠的北大荒精神。

(三)北大荒中国画图像叙事的意义

艺术是时代和人文的反映,这种反映有一定的叙事性,是创作者自身对社会生活及人生感悟的真实写照。画家除了追求画面的内容外,还需对文化与艺术的现代性表达展开深刻思考。北大荒中国画立足于现实主义,其画家沿着时代的脉络将北大荒精神融入朴素的画作中,以中国画为载体,将军旅生活与黑土文化相结合,描绘了北大荒的自然风光与下乡青年的劳作生活,真实地记录了北大荒被开垦成“北大仓”的史诗画面。其画家笔下的作品除了是对现实的反映,大多是对精神意志的赞扬,展现了黑土地所孕育的持久而旺盛的生命力,承载着创作者的浑厚深沉情感。

参考文献:

[1]赵国春,郭亚楠.北大荒文艺史略[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2019.

[2]沈冠东.叙事语言与时空表达《点石斋画报》图像叙事研究[M].镇江:江苏大学出版社,2018.

[3]龙晓滢.“生涯”系列绘画的图像叙事学研究[J].江汉学术,2021(1):86-94.

[4]王研霞.時空的记忆:苏区报刊宣传画中的女性图像叙事研究[J].编辑之友,2021(1):93-101.

[5]李彦锋.中国传统绘画图像叙事的顷间[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2009(4):23-28,181.

[6]叶青.对写实与图像叙事关系的再思考:兼论“分科而习”传统对中国画的影响[J].江西社会科学,2009(12):23-30.

[7]林阳.北大荒版画的开拓者:张路[J].中国美术,2015(4):50-55.

[8]聂晶.“兰亭修禊”主题性绘画的图像叙事研究[J].美术文献,2019(4):15-16.

[9]董永祥,杨艳秋,周玉玲.早期北大荒文艺中的“风景”与劳动者的解放想象[J].哈尔滨师范大学社会科学学报,2015(1):115-119.

作者单位:

佳木斯大学美术学院

通讯作者:

宋丽荣