中国旅游效率研究述评

高文卿,李秀霞

(吉林师范大学 旅游与地理科学学院,吉林 四平 136000)

1 引言

效率指在一定投入下,最大程度实现既定目标和需求。旅游效率则是在旅游产业进行投入,以期获得最大效益,反映投入产出之间的关系[1]。最初旅游业被认为是低投资、低污染、高产出产业。对发展中国家来说,资本和能源大量投入在旅游业发展前期有着巨大作用[2]。但固定资产投资增加是一把“双刃剑”,一方面改善了旅游接待设施,提高了旅游接待能力和旅游竞争力,另一方面也造成了资源浪费、环境污染。因此,旅游效率便成了学者研究的热点。

2 研究文献特征分析

2.1 文献来源

本文通过中国知网(CNKI)对“旅游+效率”为篇名进行检索,检索到653篇(截至2020/10/30),其中学术期刊文献494篇, 硕博学位论文137篇(硕士论文126篇,博士论文11篇),其他共22篇。

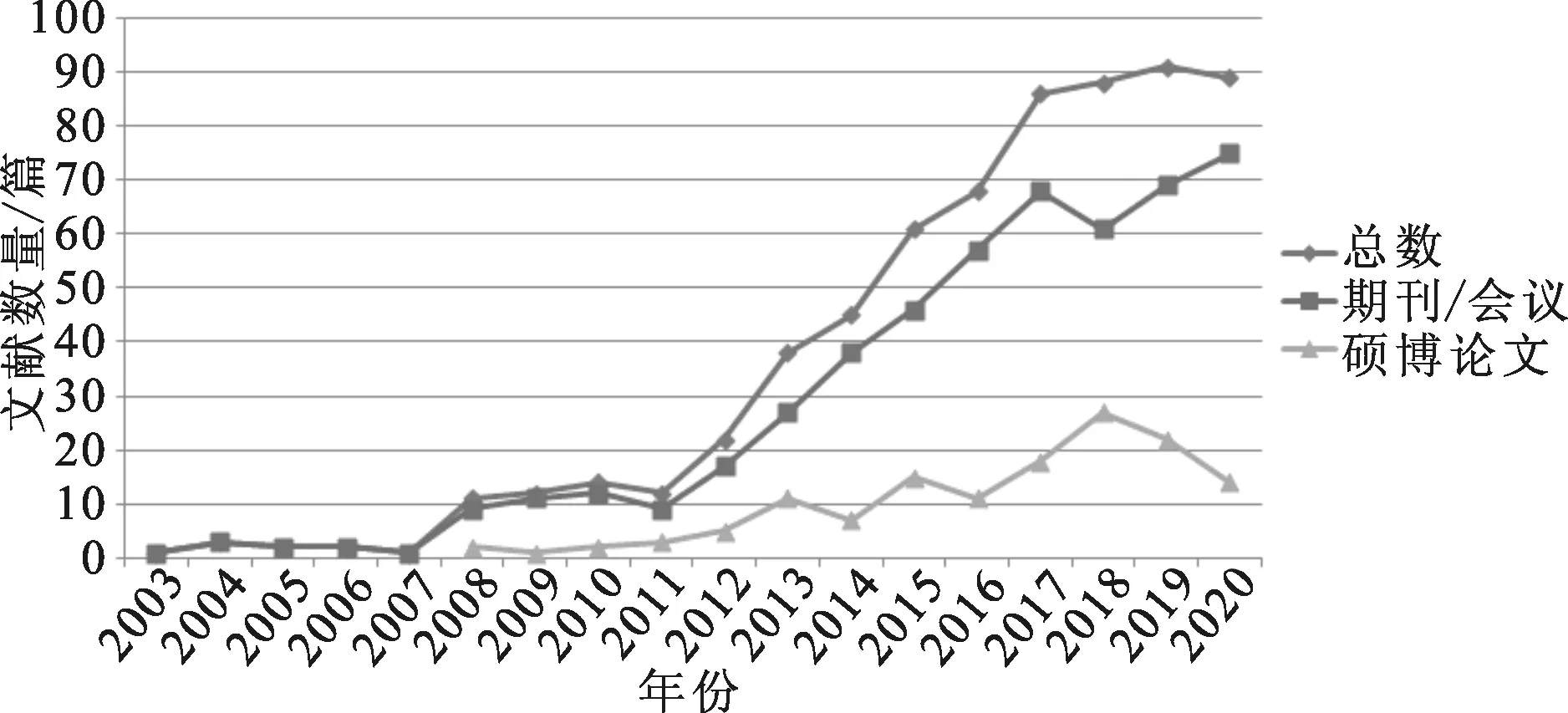

2.2 文献数量

将检索的旅游效率文献用数量分布图表示出来。如图1所示,自2003年第一篇旅游效率文献发表之后,旅游效率研究文献呈波动式增长,依据其波动趋势,划分大致分为三个阶段。2003~2007年为起步阶段,虽然这一阶段文献数量不足10篇,但表明我国学者已经注意到旅游效率研究的重要性;2007~2011年为探索阶段,这一阶段文献数量有所增加,这说明学者们对旅游效率的关注度在逐步提高;2011至今为发展阶段,由于国民生活水平提高,使得对旅游等文娱产品需求巨增,关注旅游效率的学者人数逐年上升,文献数量也显著增多。

图1 文献数量时间分布

3 研究文献内容分析

3.1 研究历程

3.1.1 起步阶段(2003~2007年)

2003年田喜洲[3]在旅游学刊发表了《旅游市场效

率及其博弈分析——以旅行社产品为例》文章,是我国旅游效率研究开篇之作。之后陈先运[4]研究了旅游业发展中政府行为效率。杨泸[5]分析了影响旅游资源利用效率关键因子,并且对区域旅游产业技术效率进行比较。朱顺林[6]利用数据包络分析(DEA)对我国区域旅游产业效率进行研究,探讨了我国旅游产业效率区域差异。虽然这一阶段研究文献较少,但可以发现我国学者开始关注旅游效率。研究内容也从旅行社效率过渡到旅游产业效率,并从旅游市场、政府行为等来探讨旅游效率影响因素。但总的来看,研究内容相对比较浅显、分散。

3.1.2 探索阶段(2007~2011年)

这一阶段我国学者从不同角度对旅游业的效率测评进行探索,也尝试引入新的测算方法。李锦宏等[7]分析了我国旅游资源产权配置效率。马晓龙等[8,9]对我国主要城市投入要素使用绩效进行评价,并且进行了区域差异以及空间格局演化研究。陆琳等[10]对我国森林旅游运营效率进行了测评。朱承亮等[11]采用随机前沿分析(SFA)研究我国区域旅游产业效率并探讨其区域差异。黄秀娟[12]在对森林公园发展效率进行了评测,并分析了中国31个省区旅游效率区域差异。这一时期文献数量有所增加,研究内容从旅游社效率、旅游产业效率扩大到旅游运营效率、旅游资源效率,并对区域旅游效率进行空间差异分析。研究方法相对简单,做到定性和定量相结合,但旅游效率评价体系不完善,主要利用 DEA和SFA方法对旅游效率进行测度。

3.1.3 发展阶段(2011年至今)

这一阶段由于我国首次明确把旅游业定位为国民经济的战略性支柱产业后,一系列政策法规的陆续出台,在政策红利的释放下我国旅游业发展迅猛。研究旅游效率的文章也大幅增加。研究的方法和内容也更加多元,深刻。这一时间段对区域旅游研究较多,注重省市区的差异。梁明珠[13],翁钢民[14],王志民[15],邓洪波[16],张华勇[17],胡亚光[18],王丽霞[19],张建伟[20]等运用不同的方法对不同的省市县进行旅游效率测评,旅游效率研究注重区域差异和时空演化以及影响因素研究,研究方法和研究内容逐渐多元化。研究区域从经济发达省市细化到经济不发达的县,计量数据选取不仅考虑旅游带来的正向经济效益,同时也考量效益增加带来的生态损失。

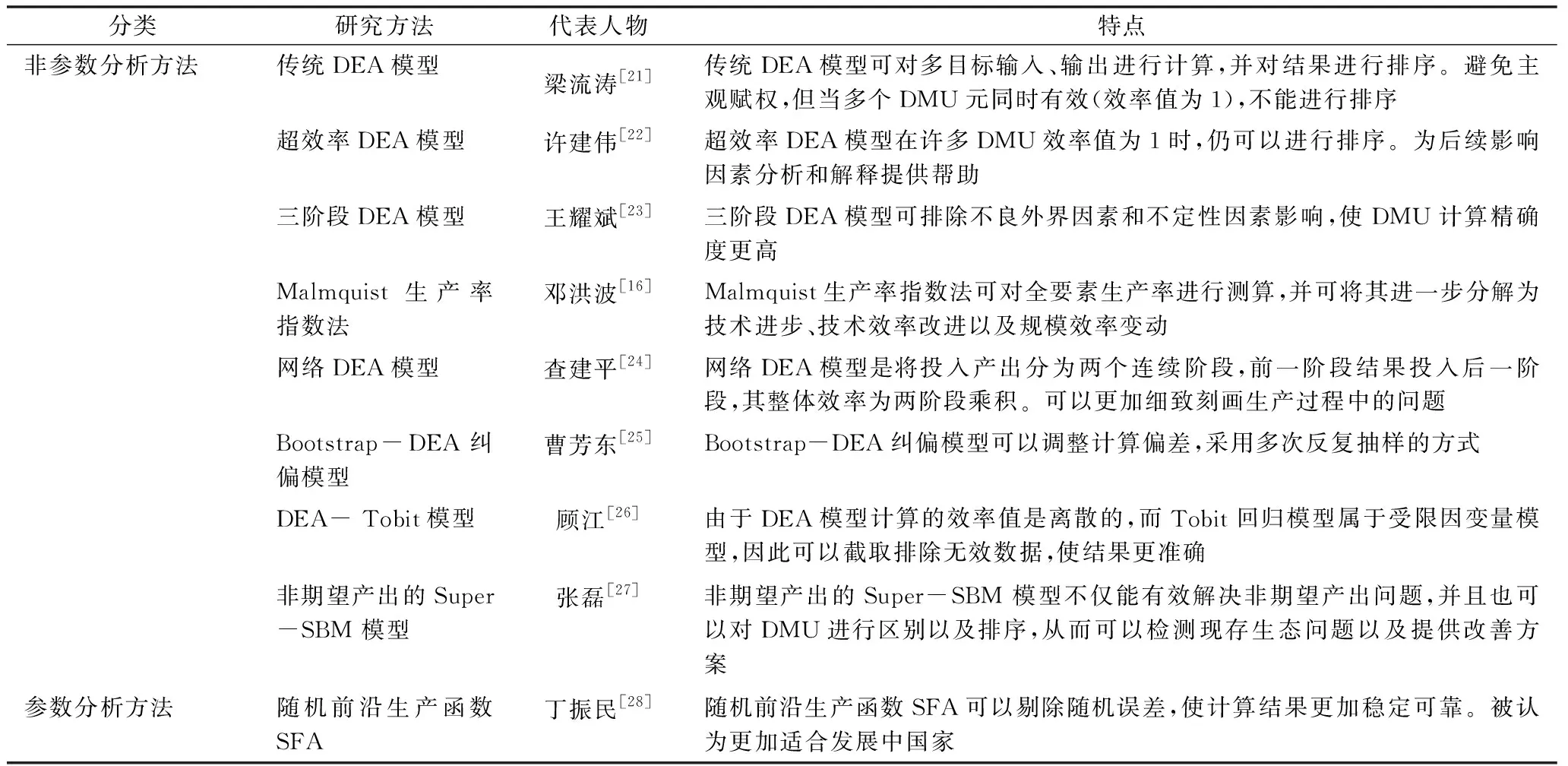

3.2 研究方法

研究方法是揭示事物内在规律的工具和手段,而旅游效率研究便是计算投入和产出关系,大多用定量方法进行研究。运用DEA方法以及改进DEA方法文献占总样本73.2%。其次便是参数分析方法SFA(表1)。

表1 研究方法分类

4 结论与讨论

我国旅游效率研究文献数量增长较快,但文章框架以及方法应用都较为相似。旅游效率研究以定量为主,主要利用 DEA和SFA方法对旅游效率进行测度,近几年,虽然多种方法组合测算文章数量在逐年增多,但大都是基于DEA的改进,评价指标单调。对期望产出研究较多,而关于非期望产出测算如:碳排放量、废水排放量等指标体现较少。因此,可以借鉴其他学科效率测算方法,通过与其他学科方法的结合,综合地判别旅游效率有效程度,减小单独运用某种方法所带来的计算结果偏离实际的情况。测算方法多元化应用,对进一步分析、推进旅游效率发展有着积极作用。不同学科角度选取研究旅游效率指标不同,对旅游效率结果的阐释也会更加丰富。