以榫卯为主的中国古建筑也用钉子?

2021-07-27 08:03陈慕谭

文史博览·文史 2021年5期

陈慕谭

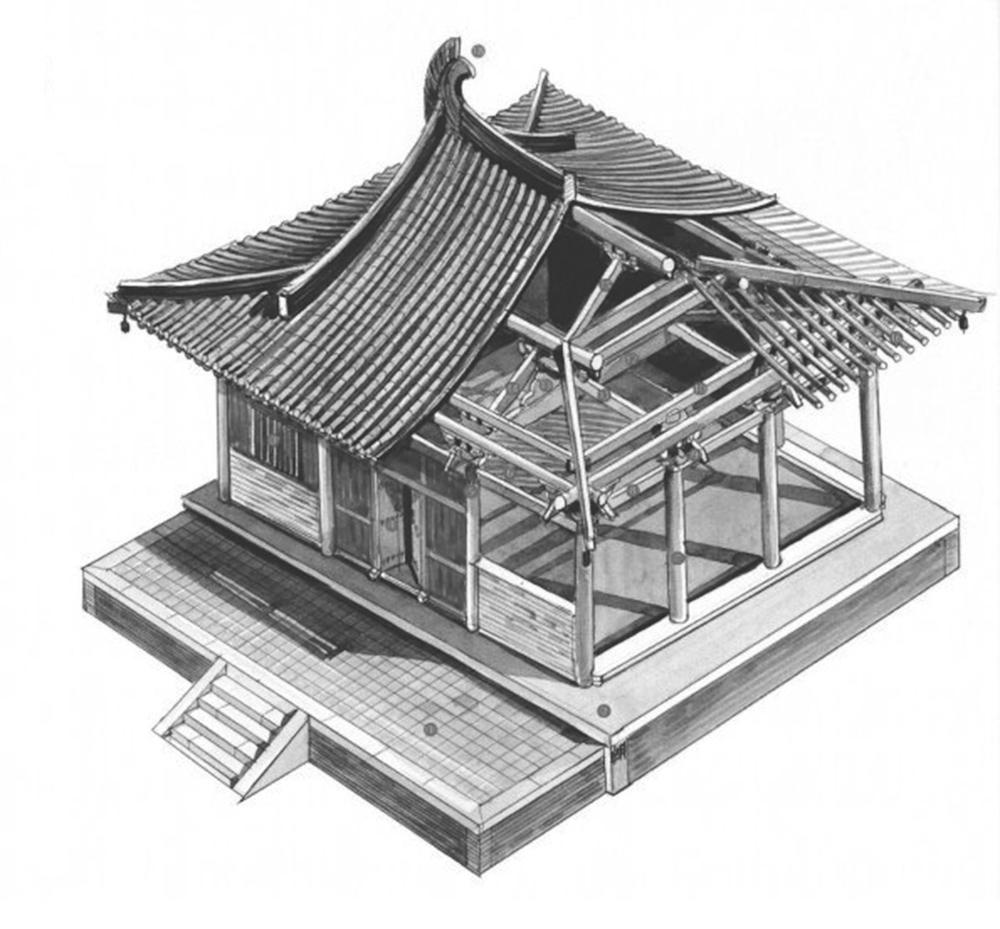

所谓的“中国古建筑不用钉子”,其实是一种基于“中国古建筑以榫卯为主要技术”和“榫卯结构往往不用一颗钉子”这两个知识点而脑补出来的错误认知。事实是,中国传统古建筑既以榫卯为主要技术,也大量使用釘子——包括铁钉、竹钉和普通木钉等。

唐代人杜牧在《阿房宫赋》中描述他想象中的阿房宫时有这样一段文字:“负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之粟粒。”——那阿房宫,承重的柱子比耕地的农夫还多;架梁的椽子比纺织的女子还多;闪闪发光的钉帽,比仓库里粮食的颗数还多。“钉头磷磷”四字,意味着在唐代人的认知里,富丽堂皇的宫殿建筑是要大量使用钉子的。

此外,读过著名的《营造法式》的人也会知道,钉子的使用是中国传统古建筑修造技术的一个重要部分。该书卷二十八专门谈如何“用钉”。内中有椽钉、角梁钉、飞子钉、大小连檐钉、白版钉、葱台头钉、猴头钉、卷盖钉、圆盖钉、拐盖钉、两入钉、卷叶钉等诸多名目。这些钉子可以用铁做——早在战国时期的燕下都遗址中,便已发现了铁制瓦钉,也可以用竹子或普通木头做。总之,钉子对传统古建筑而言,是不可或缺的。

最后再澄清一个广为流传的错误说法。该说法称,“故宫的建筑都是由木头搭起框架,并采用一种称为榫卯的结构来连结,上面没有一根钉子”。实则紫禁城的建筑也使用钉子,只是这些钉子从外观上不太容易见到。

猜你喜欢

星星·诗歌理论(2022年4期)2022-05-03

科普童话·学霸日记(2021年4期)2021-09-05

疯狂英语·新阅版(2021年1期)2021-03-03

四川党的建设(2019年4期)2019-03-06

安徽文学(2018年11期)2018-11-19

文学港(2017年11期)2017-12-06

中华手工(2015年5期)2015-05-11