动态规划求解理论在灌区水量分配中的应用分析

刘江

(新疆水利水电规划设计管理局,新疆 乌鲁木齐 830000)

进入21世纪以来,水仍然是全世界各国人民关注的焦点,人类社会遇到了前所未有的水问题挑战,水利作为农业服务确保粮食生产的第一要务仍未改变。大量试验研究结果表明,任何作物在采取农业措施相对稳定的情况下,灌水量与产量之间存在着一定的线性关系,且服从效益递减的规律。无论是在美国、西班牙还是在中国的华北、西北,作物的产量、灌水量之间关系是呈抛物线型变化的,其差别只是形状有所不同而已,作物产量、灌水量之间的这种关系即为作物的灌溉生产关系。新疆属于干旱少雨地区,灌溉对农作物生长起着至关重要的作用,可谓没有灌溉就没有绿洲农业。研究作物的灌溉生产关系对建立节水农业、提高灌溉效益具有十分现实的意义。

1 研究对象概述

伊犁果子沟灌区位于天山北麓伊犁河谷下游,受地中海气候的影响,气候温和湿润,属温带大陆性气候。灌区位于河间冲积平原上,土质均属壤土类,高程600~700 m,夏季光照充足,年均气温10.4℃,年极端最高气温42.8℃,昼夜温差大。灌区年均降水量417.6 mm,年均日照时数2 898 h,主要种植春小麦、玉米、棉花等,其主要作物种植面积达80%。由于实际调查资料所限,最后整理出小麦、玉米、棉花的灌溉生产关系。灌区粮食作物小麦、玉米生育期为5月中旬至9月中旬,全生育期天数为120~130 d;经济作物以棉花、薰衣草为主,棉花生育期为4月上旬至10月中旬,全生育期天数为190~200 d,需要采用地膜。灌区位于北山沟(为伊犁河干流的羽状支流),主要利用季节性融雪水量灌溉,从高程的角度分析,水资源相对短缺。

2 主要作物的极限灌溉定额

2.1 “边际值”的概念

边际在经济学中是增量或增值的意思,边际效益是指增加一个单位投入量所增加的效益(产出)。边际费用是指增加一个单位产出量所增加的总费用(总投入)。因此,边际值是指自变量的变化引起的因变量的变化值。

2.2 主要作物极限灌溉定额的边际分析

2.2.1 主要作物效益、费用计算的有关参数

作物单位面积上的产值B为作物单价P与单位面积产量Y的乘积,采用以下公式表示:

作物单位面积总费用为物化劳动+活劳动+其他费用。其中,物化劳动为种植、生产、收获过程中所有的物质消耗费用,包括农药费、化肥费、种子费、水费、植保费、机械费、畜力作业费等;活劳动为种植、生产、收获过程中所有人工劳动的投入量;其他费用为土地管理费、农业保险费等。

单位面积总费用C总可用以下公式表示:

式中:C固为固定费用(元),包括种子、农药、化肥、植保、机械、畜力作业和收获前的人工、土地、管理、农业保险等费用;C变为可变费用(元),包括灌溉、收获时的劳动投入所需费用。

在农业措施相对稳定的情况下,作物产量随灌溉定额呈抛物线型变化。因此,在作物产量边际分析时,单位面积的不变费用是指收获前除了灌溉费用以外的所有费用,可变费用是指收获和灌溉的费用,可采用以下公式计算:

式中:Pw为水资源成本(农渠口处)(元/m3);M为作物的灌溉定额(农渠口处)(m3/hm2);Y为作物单产(kg/hm2);A为浇单方水所需的劳动力投入量(由农渠口到田间)(元/m3);B为生产1kg农产品所需的收割、脱粒、入库等费用(元)。

2.2.2 灌区3种作物极限灌溉定额的边际分析

灌区3种作物灌溉定额与单位面积净效益关系曲线,如图1所示。

图1 灌区3种作物灌溉定额与单位面积净效益关系曲线

从图1可以看出,作物的边际产值达到一定数量后随灌溉定额的增大在不断地减小,而边际费用随灌溉定额的增大而增大,单方水的净效益在减小。当增加单方水而增加的产值大于灌溉水资源成本、增加单位产量所增加的费用小于单位产量的价格时,增加灌溉水是有利可图的,反之则经济上是不合算的。

3 主要作物的经济定额及优化种植比例确定

用水户在用水总量控制并分得有限水资源量的情况下,各种作物应分水量和灌溉定额大小、应如何安排作物种植比例等问题随之出现。为获得经济合理的方案,需要解决合理分水的问题。由作物产值边际分析可知,作物的边际产值随灌溉定额的增加呈递减的规律变化,边际费用随灌溉定额的增加呈递增的规律变化,同时单位面积的净效益呈递增的规律变化且在极限灌溉定额时达到最大。在水资源供应充分时,单位面积净效益越大越好。但在水资源量受到限制时,应从整个灌溉系统考虑,充分发挥单方水的效益,求得整个用水户的总效益最大,而不是单纯追求某种作物面积效益最大,要使节约下来的水资源用于扩大灌溉面积,使整个灌溉系统的总净效益最大。由此目标而确定出的各种作物的灌溉定额和灌溉面积即为作物的经济灌溉定额和优化种植比例。

3.1 向各种作物分配水资源的原则

各种作物的灌溉定额上限为相应作物的极限灌溉定额。经济灌溉定额是根据总净效益最大的原则,在作物边际效益依次递减的系列中选择出来。用水户在分得的水资源量下,根据总净效益最大原则,确定出各种作物分配的水量及经济灌溉定额,与此对应的作物种植面积即为该种作物的最优灌溉面积,同时因各种作物的边际值差别较大,因此对于边际值较小的粮食作物来说,其种植面积还应受到政府下达的最小粮食作物种植面积和作物倒茬需求的约束。

3.2 主要作物水资源分配模型的建立

为了使用水户的总净效益最大,本次确定了各种作物的分水量、经济灌溉定额,在此基础上可求得优化后的作物种植结构。

3.2.1 主要作物可分得的水资源量

设某灌区水资源由干渠口到农渠口的水资源利用率为μ,灌区分配给该灌区干渠口的水量为W0,春小麦、玉米、棉花3种主要作物的面积占总面积的比为Ω,则3种主要作物可分得的农渠口水量为W,其计算公式为:

3.2.2 模型的建立

由上述分析可知,作物的灌溉定额与净效益之间关系是非线性关系。由此推得,一定水量下作物的种植面积与灌溉定额、灌溉净效益与灌溉定额之间关系也是非线性关系,这种非线性关系没有确定的表达式,需要离散后求解。因此,可将各种作物的分水视为一个过程,采用多阶段决策,使用动态规划的方法来求解。春小麦、玉米、棉花灌溉定额与单位面积净效益关系,详见表1—3。

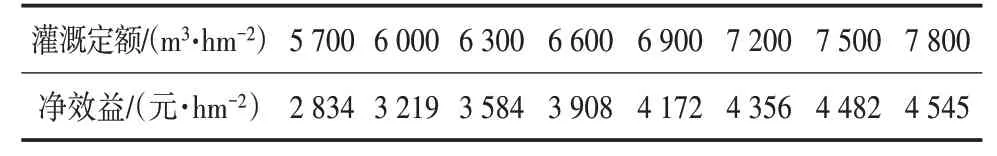

表1 春小麦灌溉定额与单位面积净效益关系

表2 玉米灌溉定额与单位面积净效益关系

表3 棉花灌溉定额与单位面积净效益关系

3.2.3 计算结果及分析

经计算,灌区主要作物各方案经济灌溉定额、总净效益详见表4。

表4 灌区主要作物各方案经济灌溉定额、总净效益

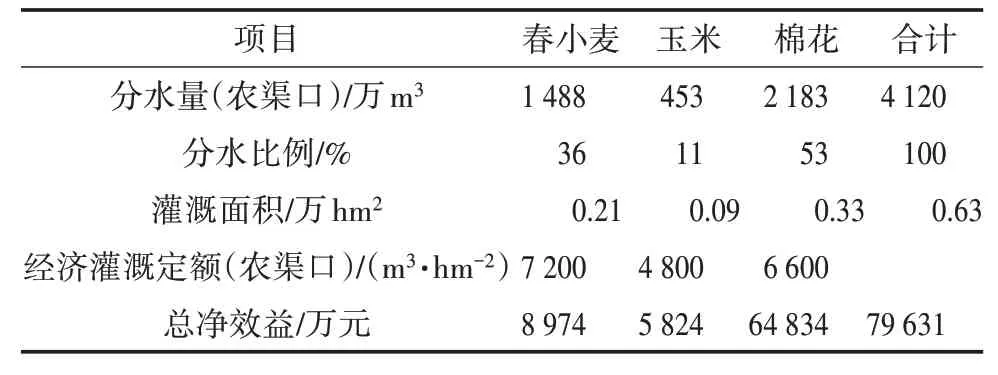

主要作物实际分水比例、种植面积、灌溉定额,详见表5。

表5 主要作物实际分水比例、种植面积、灌溉定额

优化后主要作物情况变化,详见表6。

表6 优化后主要作物情况变化

4 结语

采用动态规划求解理论对主要作物的用水分配进行了优化研究,建立了主要作物优化灌溉定额、种植面积的二维动态规划数学模型;并且通过数据输入模型运行后的结果,计算得出作物基本合理的灌溉定额、种植面积。分析结果表明,优化后的作物结构和水量分配总净效益增加是显著的,在主要作物水量增加38%的条件下,总灌溉面积增加30%,使灌区单位水效益在平水年提高6.8%、总净效益提高44%。由此可以得出结论,灌区内各种作物进行优化配水是很有必要的。