野蛮与文明:烟草及其所经历的全球化

陈 雪

新大陆的作物中第一个已赢得市场的是烟草。它原本是一种美洲土产,却迅速地从一种稀罕的上层奢侈品变成了劳工阶级的日常必需品。即使遭到了皇室的反对,烟草依旧发展得如火如荼。到17世纪时它已经一跃成为民间大众普通消费品的一分子。①西敏司:《甜与权力——糖在近代历史上的地位》,王超、朱健刚译,北京:商务印书馆,2016年,第46页。

物质是全球化研究中一条重要的线索,一种重要的方法。我们常常会忽视习以为常的物质存在。费尔南·布罗代尔(Fernand Braudel)曾指出:“不应该把糖、咖啡、茶、烧酒等许多食品的出现贬低为生活细节。他们分别体现着无休止的重大历史浪潮。”②费尔南·布罗代尔:《十五至十八世纪的物质文明、经济和资本主义》第1卷《日常生活的结构:可能和不可能》,顾良、施康强译,北京:商务印书馆,2017年,第134页。物质在我们日常生活空间中具有力量,它通过参与场景、规范和礼俗的建构,潜移默化地指导日常行为。人类在物质的传播过程中,赋予了物品生命、人性以及文化。我们可以透过事物外在的、物质化的功能,去检视其在特定的历史和社会场景之下产生的意义,以物质为线索去了解整个社会的变迁。

自从哥伦布穿越大西洋,于1492年登上美洲新大陆发现它之后,烟草就伴随人们流动的脚步,成为了全球商品。③Barbara Hahn,Making Tobacco Bright Creating an American Commodity,1617-1937,Maryland:The Johns Hopkins University Press,2011,p.188.需要特别注意的是:与其他同时代成为全球贸易商品的物质不同,烟草并没有顺理成章地被接纳、被运用,随后潜入我们的日常生活世界中,变成默默无声的“隐身”物品。作为一种由被征服的族群——印第安人向征服他们的族群——欧洲殖民者成功输出的作物与消遣方式,烟草对于我们理解人类世界的交往意义深远。在15世纪—18世纪这个正在形成的、厚薄不均的世界统一体中,曾被烙上“野蛮印第安人作物”④Lain Gately,Tobacco:ACultural History of How an Exotic Plant Seduced Civilization,New York:Grove Press,2001,p.307.的烟草,率先成为一条经济纽带,将世界各地的市场联结在一起。19世纪工业革命到来之后,烟草在机械化生产的改造下,重塑为代表西方世界的优雅礼仪、现代都市生活方式,以及工业文明的标准化全球商品,再一次席卷世界各个角落。然而,伴随科学研究对吸烟危害性的发现与证实,吸烟从文明之巅,跌落到野蛮之谷,又沦为不文明的行为。吸烟与控烟的较量持续至今,尚未完结。

恰如它最早的使用者——美洲原住民在神话中所隐喻的烟草之“神性”与“毒性”,①克洛德·列维-斯特劳斯:《列维-斯特劳斯文集》4《神话学:从蜂蜜到烟灰》,周昌忠译,北京:中国人民大学出版社,2006年,第41—59页。无论是在哪一个时代,无论它以怎样的形式被改造,在全球传播和流行过程中,烟草总是面临着青睐或厌恶,接受或抗拒两种针锋相对的态度。它是充满矛盾性的物质,暗合了人类对于全球化本身褒贬不一的对立态度。烟草及其矛盾性隐喻,呈现了面对跨越自我文化的器物传播渗透时,族群、地方与国家矛盾的接纳与抗拒心态。这使烟草成为一条理解全球化的重要物质线索。本文试图以烟草于不同时代在全球传播中所依托的物质形态与思想观念,及其在具体的地区、国家所经历的相似又或特别的融入历程,从一个更广阔的时空维度来解读全球化进程中野蛮与文明这对范畴的意涵及其变迁过程。

一、神圣与野蛮:新大陆作物在全球的蔓延与抗拒

哥伦布踏上新世界的土地后,在1492年10月15日第一次记录了他尚不知如何称呼的烟草,他将其称为“草药”(herbs),随后在11月6日的日记中,他再次这样记录到:

我的两个人见到很多当地人穿过小路回到自己村庄,男人和女人的手上都有燃烧冒烟的草药,他们惯于使用那烟气。②Christopher Golumbus,Translated by Cecil Jane,The Journal of Christopher Golumbus,New York:Bonanza,1960,p.56.

关于Tobacco(烟草)这个单词的起源,一说是西班牙人抵达美洲时,遇到一群操阿拉瓦克语的印第安人,他们用木棍雕刻成空心的“Y”形烟管,Tobacco指的正是这种烟管,它使抽烟者可以通过两个鼻孔同时吸入烟雾;另一说则认为1520年左右,西班牙人在今墨西哥尤卡塔半岛一座名为“塔巴斯科”(Tabasco)的小镇附近,发现大片高质量的烟叶,便以此镇的名字来命名烟草。③Guillaume Pigeard de Gurbert,Tobacco:The Commodification of Caribbean and the Origins of Globalization,Eva Sansavior and Richard Scholar eds.,Caribbean Globalizations,1492 to the Present Day,Liverpool:Liverpool University Press,2015,pp.143-161.

在前哥伦比亚时代的一千年里,玛雅人已经开始使用烟草。烟草生长在土地里,燃烧后的烟气却向上升腾,在大地与天空、神圣与世俗、死亡与永生之间架起了桥梁。对于很多原始部落来说,它是集休闲、疗愈以及仪式功能于一体的特殊物质。烟叶用于祭拜神灵,烟灰是宗教仪式中祛除邪灵的物质。考古学家在秘鲁还发现烟管作为葬品出现于印加古墓里。④Constantino Manuel Torres,David B.Repke,Anadenanthera Visionary Plant of Ancient South America,New York:The Haworth Herbal Press,2005,p.37.然而,即使是在它的起源地,也不是所有美洲的原住民都将烟草视若珍宝。在《忧郁的热带》中,克洛德·列维-斯特劳斯讲述了吐比卡瓦希普族人见到他吸食烟草时,挖苦地大叫:“这是大便!”与吐比卡瓦希普族人有血缘关系的帕林亭亭族人甚至在其语言中,都没有“烟草”这个词汇。⑤克洛德·列维-斯特劳斯:《列维-斯特劳斯文集》15《忧郁的热带》,王志明译,北京:中国人民大学出版社,2014年,第429页。可见,就算是与烟草最早相遇的族群,对它的实践,也呈现出“汝之砒霜,彼之蜜糖”的分裂。也可以说,人类对其可及的物质最早的文化建构和价值赋予,总是与特定的族群文化相契合的,是族群文化决定了烟草的价值。

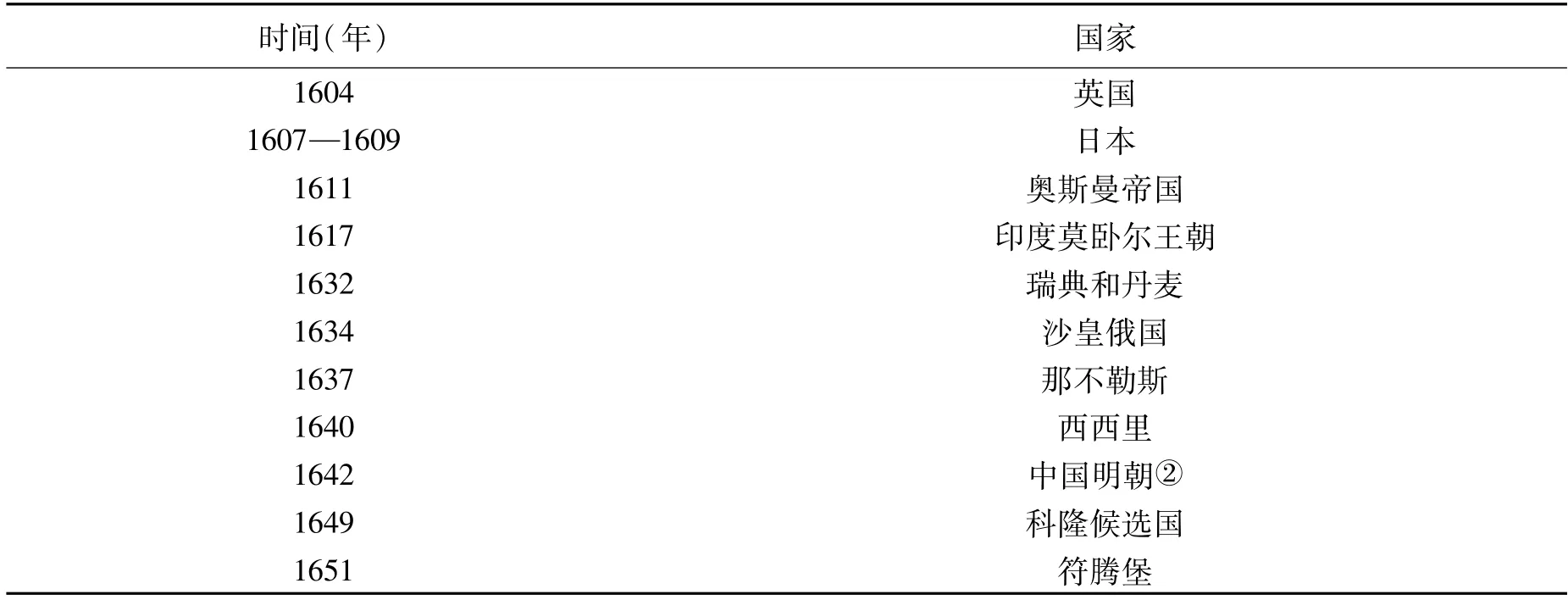

哥伦布之后的欧洲人将烟草从美洲带回欧洲种植和使用。烟草不仅在欧洲扎下根来,更开始了它的全球旅行。在融入各个社会的过程中,烟草遭遇了各种抵抗,抵抗的理由主要有三个:因它是“野蛮人”的“野蛮陋习”;因吸烟行为不仅会造成牙齿的不洁,产生难闻的气味,还可能造成火灾;还因种植烟草,会与种植粮食作物争抢耕地资源,①仲伟民、崔思朋:《近代全球化过程中烟草在中国的传播及影响》,《求是学刊》2020年第3期。于是,在烟草于全球广泛传播的17世纪,世界各国也纷纷颁布了最早的禁烟令(见表1)。

表1 各国最早颁布禁烟令的时间

英国国王詹姆斯一世(James I)是最早反对烟草的君主。他在1604年发布了《抵制烟草》(A Counterblaste to Tobacco)的檄文,满怀愤慨地表达了对烟草的厌恶,以及对烟草流行的不解:

大发现报告传回来了,同时还带来了三两个野蛮人,以及这种野蛮的习俗。遗憾的是,可怜的野蛮人死了,那邪恶的野蛮习俗却还活着,并且还散发出崭新的活力:这简直不可思议,从邪恶土地上冒出的习惯,由一个让人生厌的神父引入,何以能够不受约束地大受欢迎?③James I,A Counterblaste to Tobacco,imprinted by Edward Arber,London:AMSPress,1869,pp.100-101.

这一时期各国出台禁烟令,一定程度上是因为面对外来族群文化入侵时的恐惧,以及对自我宗教和族群文化的本能捍卫。以沙皇俄国为例,17世纪初荷兰人与英国人就将烟草带到了莫斯科地区。俄国对烟草的禁令旋即从1634年开始颁布。尽管民间对烟草的走私贩卖活动未曾中断过,但由于东正教的反对,禁烟令持续了60多年,直到1700年,彼得大帝继位28年后,才正式同意英国烟草在俄国合法销售。俄国禁烟令的取消,也被看作是彼得大帝带领俄国亲近欧洲进行文化转型的举措之一。④Matthew P.Romaniello,Through the Filter of Tobacco:The Limits of Global Trade in the Early Modern World,Comparative Studies in Society and History,No.4,2007.

另一个不争的事实是:在某个国家下达禁令之前,烟草就已经在此地悄然流行。正是它的流行,引发统治阶层的恐慌,进而以禁令应对恐慌。因此,禁烟时间表其实也是烟草流行的时间表。烟草之所以能够在各地抗拒情况下,不仅没有遭到铲除,反倒扎下根来,是因为它具有三个特性:一是烟草所含的尼古丁带来的成瘾性,吸烟者难以戒除;二是瘟疫爆发时期,烟草的药用性被夸大;三是通过新大陆的规模化种植,烟草成为世界各个区域之间重要的贸易商品。

就其作为药物的开发利用来说,在中国,成书于崇祯九年—崇祯十三年(1636—1640)的《景岳全书》是目前可以找到的有关烟草在中国使用的最早史料之一。书中记载在明末时期发动的“征滇之役”中,烟草已成为一种抵御瘴气的药物。

此物(烟草)自古未闻也,近自我明万历时始出于闽广之间,自后吴楚间皆种植之矣,然总不若闽中者,色微黄,质细,名为金丝烟者,力强气胜为优也。求其习服之始,则向以征滇之役,师旅深入瘴地,无不染病,独一营安然无恙,问其所以,则众皆服烟,由是遍传,而今则西南一方,无分老幼,朝夕不能间矣。①张介宾:《景岳全书》下册,北京:人民卫生出版社,2007年,第1219页。

在英国,1664年—1666年,黑死病在伦敦泛滥不止,约7万人因此丧身。在这次黑死病流行时期,传言烟店内没有一人感染黑死病,人们都认为烟草是对抗黑死病最好的预防药,所以,伦敦居民甚至强制儿童也吸烟。英国人塞缪尔·皮普斯(Samuel Pepys)在1665年6月7日的日记里,记录了烟草在瘟疫中给予他的抚慰:

这一天,违背我的意愿,我在德鲁里巷看到标有红十字的两三个房门(受鼠疫感染的房屋的门上必须有一个一英尺高的红十字标志,并被关起来)。这是一派悲伤的景象,使我产生了一种不好的感觉,因此我不得不买一些卷烟来闻,然后嚼一嚼——这消除了我的恐惧。②Richard Le Gallienne,ed.,The Diary of Samuel Pepys,London:Modern Library,2003,p.213.

除了作为药物之外,烟草还具有抑制饥饿的作用,是物质匮乏时代重要的补偿品。③费尔南·布罗代尔:《十五至十八世纪的物质文明、经济和资本主义》第1卷《日常生活的结构:可能和不可能》,第311页。加之各地战争期间,烟草在前线战士之间的广泛使用,进一步推动了烟草的全球传播。如欧洲1618年—1648年的“三十年战争”,参与作战的英国士兵就将烟草以及烟斗的使用从奥地利带到巴尔干半岛,甚至通过丹麦、瑞典的士兵传到了斯堪的纳维亚半岛。④Robert N.Proctor,The Nazi War on Tobacco:Ideology,Evidence,and Possible Cancer Consequences,Bulletin of the History of Medicine,No.3,1997.

与糖、巧克力、咖啡和茶不同,烟草在全世界的传播,没有任何帝国的支持,它的流行仅仅是消费者需求的结果。⑤Relli Shechter,Smoking,Culture and Economy in the Middle East:the Egyptian Tobacco Market 1850-2000,New York:Palgrave Macmilan,2006,p.15.这种需求,体现了烟草的经济性,也是烟草在工业革命到来之前传遍全球的最根本动力。它促使烟草的种子在世界各地落地生根,形成在地化的经济种植、使用和贸易景观。更重要的是,烟草成为了欧洲国家在殖民地最早开垦种植的经济作物。1612年,当詹姆斯一世在英国本土振臂高呼反对烟草时,在英国于北美洲建立的第一个永久殖民地——弗吉尼亚的詹姆斯敦(Jamestown),一个名叫约翰·罗尔夫(John Rolfe)的英国青年却开始在当地大面积种植烟草。⑥John Slade,The Tobacco Epidemic:Lessons from History,Journal of Psychoactive Drugs,No.3,1989.两年之后,这个年轻人与弗吉尼亚土著波瓦坦部落头领的女儿宝嘉康蒂(Pocahontas)结为夫妻。这一场跨越殖民者与被殖民者身份的跨种族婚姻成为艺术创作者的绝佳素材。20世纪美国好莱坞将其改编为电视剧和电影,并向全球播放。其中,最为有名的是迪斯尼制作的卡通电影《风中奇缘》(Pocahontas)。好莱坞通过浪漫化殖民者与印第安土著的情感关系,暗示殖民主义行动中仍存有些许温情;而作为弗吉尼亚殖民地最早种植园经济作物的烟草,却能帮助我们更清楚地审视殖民主义的本质。越来越多的来自欧洲的“约翰·罗尔夫”推动弗吉尼亚转变为种植烟草和生产烟草制品的重要基地。烟草构成了北美殖民地的经济基础。在接下来的两个世纪里,以烟草为代表的北美殖民地种植业迅速扩张,加大了对劳动力的需求,催生了跨大西洋的奴隶贸易,也为美国的独立提供了资金。恰如马克思所言:

是奴隶制赋予了殖民地价值,是殖民地创造了世界贸易,世界贸易是大规模机械工业的必要前提。在奴隶制出现之前,殖民地只为旧世界生产了很少的产品,并没有明显地改变世界的面貌。奴隶制是最重要的经济类别。①引文 出 自Karl Marx,Frederick Engels,Letters on“Capital”,Andrew Drummond trans.,London:New Park Publications,1983,p.12,中文由本文作者翻译。

因此,当烟草在这一时期被称作“邪恶的植物”②Derek Yach,Heather Wipfli,Ross Hammond and Stanton Glantz,Globalization and Tobacco,Ichiro Kawachi,Sarah Wamala ed,Globalization and Health,Oxford:Oxford University Press,2007,p.41.时,真正映射的是它背后所崛起的殖民地奴隶制种植经济。这种经济模式将神圣仪式中的烟草转变为用于贸易的世俗经济作物。而在美洲之外,当它融入一个新社会时,为了抵消它附着的外来性所造成的本土恐惧,各个社会内部无不积极地对它进行全面的文化改造。通过将烟草的来历与所在地传说、族群神话,甚至是宗教信仰结合在一起,将这一外来的作物彻底转变为本土作物。③陈雪:《“土”与“洋”:烟草在云南的在地化及其意义》,《民族研究》2019年第1期。例如,云南的佤族对于烟草的由来,就流传着这样一个传说:

很久以前头人岩山到邻近部落喝酒,走到一片原始森林里感到很累,便靠在一棵大青树下歇息。不料树下,有一条蟒蛇饥肠辘辘,见到了岩山就张开血盆大口,企图以他充饥。在这万分紧急的时刻,岩山只觉得昏昏沉沉,好像有一股磁力要把他提起来。他忙挣扎着从腰间掏出烟斗,装上自种的兰花烟(当地培育的烟种),用火石加艾草,打火点燃,抽吸起来。当一缕缕淡蓝色的烟雾袅袅升腾的时候,奇迹出现了,闻到烟味的蟒蛇就像打麻醉剂一样渐渐闭上双眼,合拢大口垂下了头。这时吸了兰花烟的岩山也清醒过来,他抬头看看蟒蛇,想到了抽烟和防蛇之间的关系。于是旱烟御蛇防身之说,传遍家家户户,头人明谕:凡属阿瓦人不分男女都要抽烟。抽烟的习俗就这样沿袭下来了。④云南省烟草专卖局、云南省烟草公司编:《云南省烟草志》,昆明:云南人民出版社,1993年,第343页。

巧合的是,在佤族人民创造的烟草传说中,烟草也具有唤醒自我的“神性”与击败蟒蛇的“毒性”两层意涵。由此可以看到,有关烟草“神性”与“毒性”的二重建构不是特例,从南美族群到中国的多个少数民族族群中,都能找到相似的文本。对烟草二重隐喻的相似建构,展现的是前工业文明时期人类各族群对待自然相通的宇宙观——一种既敬又畏,审慎对待,积极改造的心态。外来的烟草,在族群的改造之下,落地生根为与族群历史、文化、宗教和社会运行相契合的作物,在工业革命到来之前,已实现了全球传播,成为具有族群景观的物质文化产品。

二、赋予“文明”:机制卷烟的诞生与全球商业推广

19世纪,伴随工业与农业的社会分工加剧,工业革命将人类推入了机械时代。工业革命建构了新的生产制度,带来了新的生产关系,其直接结果是行为与感觉表达的“文明化”形式。⑤诺贝特·埃利亚斯:《文明的进程:文明的社会发生和心里发生的研究》,王佩莉、袁志英译,上海:上海译文出版社,2013年,第445页。当烟草从刻有各族群多样性烙印的物品,转变为标准化的工业商品——卷烟时,它以新的人造之物形态出现在世人面前。附着在它身上的族群文化和仪式功能不断被消减和剔除。美国是机制卷烟产品全球传播的主推手。在这个过程中,烟草被赋予新的象征意义,消费者在“野蛮”的传统烟草制品与“文明”的现代消费品“香烟”之间,面临着新与旧的抉择。

19世纪40年代以前,全球流行的烟叶,大都是经过晾晒后,直接做成嚼烟、鼻烟或是手工烟卷。经过晾晒的烟叶色泽暗黑,吸食的时候会产生生碱烟气,对肺部刺激很大,口感不太好。1840年,北卡罗来纳州的烟农对烟叶的处理进行了创新,发明了复烤法(flue-curing):将烟叶放入烤室内,通过烧柴火,在不点燃烟叶的情况下以华氏150°的温度进行烘烤。①Tien-Chioh Tso,Physiology and Biochemistry of Tobacco Plants,Stroudsburg,Pennsylvania:Dowden,Hutchinson&Ross,1972,p.392.复烤后的烟叶色泽金黄,被形象地称为“黄金叶”(golden leaf)。复烤有效去除了烟叶中的氮物质,改善了刺激性的生碱烟气,同时更多地保留碳水化合物,吸食时口感柔和。尽管这一工艺是在北卡罗来纳州发明,但在弗吉尼亚州得到了推广,因此,经过复烤的烟叶又被叫做“弗吉尼亚烟叶”,很快在全美流行开来。复烤工艺的升级反过来又推动烟叶种植的改良。②Nannie M.Tilley,The Bright-Tobacco Industry,1860-1929,Chapel Hill:University of North Carolina Press,1948,p.56.当地烟叶种植者逐渐培育出最优质的烤烟型烟叶。弗吉尼亚的烟种,后来伴随卷烟生产的全球拓植,撒播到世界各地。直至今天,源自弗吉尼亚的烤烟型烟叶,依旧是全球卷烟制造的最主要原料。

1880年,弗吉尼亚的詹姆斯·邦萨克(James Bonsack)发明了全世界第一台机制卷烟机,每分钟能生产200支卷烟,相当于一个熟练的手包工人1个小时的产量。1884年,另一位烟草商詹姆斯·杜克(James Duke)与邦萨克达成协议,获得独家使用邦萨克卷烟机的权利。③阿兰·布兰特:《香烟的世纪:香烟的沉浮史告诉你一个真美国》,苏琦译,北京:东方出版社,2011年,第18页。卷烟机的使用帮助杜克极大地提高了生产效率、节约了劳动力成本,在技术层面实现了烟草制品的标准化生产,为构建烟草的新型规模经济提供了保障。烟草的生产由传统的手工作坊走向了现代工厂制造,实现了工业化转变。规模化的卷烟生产方式建立之后,为产品寻找市场,推动卷烟消费成为了烟草商的当务之急。

在卷烟诞生之前,机制的糖果棒、口红等现代商品已经引导西方世界的人们进入了新的消费世界。1852年安全火柴问世,取代了易导致火灾和中毒事件的白磷火柴,点燃卷烟变得更加方便、安全和随意。卷烟与众多这一时期新发明的商品一起,顺利成章地走进人们的日常生活中。19世纪末,铁路在美国大规模建设。火车巨大的承载量和运输能力,保证了工厂能够将生产的卷烟及时地输送到美国的各个角落。卷烟不仅为烟草商创造了财富,也充实了美利坚联邦政府的国库。联邦政府进一步调整了烟草产品的税收比,促使烟草税收在1910年达到58 118 457.03美元,而该年美国国税收入总额为289 957 220.16美元。烟草贡献了国税收入的20.04%。④Washington Government Printing Office,Annual Report of the Commissioner of Internal Revenue for the Fiscal Year Ended June30,Treasury Department,Document No.2598,Internal Revenue,1910.

生产卷烟利润丰厚,而卷烟机的生产原理并不复杂,很难做到技术垄断。资本家们蜂拥而入,生产过剩很快出现。烟草商为了提高商品竞争力,发明了各种各样的方法来促销卷烟。卷烟业贡献了全球广告发展史中最经典的案例,证明了广告对于提高商品销量功不可没。利用卷烟机打造卷烟帝国的杜克,不仅是成功的烟草生产者,更展现了营销天赋。他在烟厂里设立印刷车间,引进崭新的彩色印刷术,除了生产耀眼的烟盒标志,更尝试在烟盒中附赠系列烟卡,鼓励人们通过购买卷烟,以收集烟标(Cartophily)和烟卡(cigarette cards)。各个烟草公司纷纷效仿这一新颖的营销方式,烟卡的主题包括美国历任总统画像、牛仔形象以及棒球比赛等等,吸引了更多人消费卷烟。⑤John Broom,A History of Cigarette and Trade Cards:The Magic Inside the Packet,South Yorkshire:Pen&Sword,2018,p.18.

从杜克开始,烟草商不断创新广告形式。例如,1922年,好彩(Lucky Strike)卷烟成为美国最早一个通过飞机在空中的滑翔痕迹,以“空中文字”(Skywriting)打广告的商品。①Robert N.Proctor,The Global Smoking Epidemic:A History and Status Report,Clinical Lung Cancer,No.6,2004.伴随媒介从平面向广播、电影和电视的多元化发展,烟草商也紧紧与媒介捆绑在一起,在电影电视和广播节目中植入广告。烟草商还通过广告为卷烟注入多重意涵,把吸烟形塑为具有复杂意义的现代文化符号。“叛逆、健康、减肥瘦身、舒缓神经、财富、性感”都成为吸烟传递的潜在社会和文化意义。②David G.Altman,Michael D.Slater,Cheryl L.Albright,Nathan Maccoby,How an Unhealthy Product Is Sold:Cigarette Advertising in Magazines,1960-1985,Journal of Communication,No.4,1987.最经典的案例是20世纪60年代,菲利浦·莫里斯(Phillip Morris)烟草公司通过将旗下品牌万宝路与西部牛仔的形象联系在一起,突出了有关吸烟与男子气概对应的能指和所指,把万宝路从一个名不见经传的品牌包装为享誉世界的经典商标。

从烟叶的培育种植,到烤烟工艺和机制卷烟的发明,以及标准化流程的建构,再到卷烟消费文化和销售策略的塑造,美国建构了一整套的现代卷烟产业体系景观。与此同时,卷烟的消费和生产模式也逐渐在以英国为首的一些欧洲国家复制。1901年,毕生反对烟草的维多利亚女王(Queen Victoria)逝世后,继承王位的爱德华七世(Edward VII)随即宣布白金汉宫内可以吸烟,并且指定菲利普·莫里斯(Philip Morris)烟草公司为王室特供卷烟产品。③Richard J.Barnet,John Cavanagh Global Dreams:Imperial Corporations and the New World Order,New York:Simon&Schuster,1994,p.188.不久,这家烟草公司到美国开设分公司,后来发展为全球最大的烟草企业,并称霸至今。

20世纪,世界各地此起彼伏的战争更进一步促进了卷烟的流行。第一次世界大战期间,卷烟作为战争物资配给分发给士兵,精明的烟草商乘机在广告中将烟草比作“战壕里的朋友”(friends in the trenches)。④Scott C.Lomax,The Home Front Sheffield in the First World War,Barnsley:Pen&Sword,2014,p.114.然而,就在卷烟消费风靡欧洲之时,也遭遇到了“例外”的抵抗。德国人从20世纪初就公开反对吸烟。从魏玛共和国开始,遍布德国的反烟草运动已经轰轰烈烈地展开。到了纳粹德国时期(1933年—1945年),纳粹对烟草的厌恶,不仅出于健康忧虑,更上升至种族主义层面。反烟草运动关乎日耳曼人的“种族卫生”(racial hygiene)和身体纯洁,纳粹将烟草消费等同于“种族堕落”(racial degeneracy),认为是“堕落黑人”(the degenerate Negroes)的恶习。德国《世界报》(Nordische Welt)的编辑约翰·冯·莱尔斯(Johann von Leers)甚至声称:德国土地上种植的第一粒烟种是犹太人带来的,“犹太人的资本主义”是促使烟草经由阿姆斯特丹传遍欧洲的根本原因。戒烟成功的希特勒将吸烟称为是“红种人(美洲印第安人)对白种人的愤怒报复”。⑤Robert N.Proctor,The Nazi War on Cancer,Princeton:Princeton University Press,1999,pp.174-220.

从其掌控的强大卷烟生产力中,英美烟草商生发出收割欧美之外更广袤国际市场的野心与决心。杜克拿来地图,不在意国土面积,而是关注地图下角的“人口数量”。当他看到430 000 000这个人口数字时,他说:

那里,就是我们要卖卷烟的地方。⑥Judith Mackay,Tobacco:The Third World War,Thorax,No.46,1991.

那个地方就是中国。19世纪末—20世纪初,杜克的美国烟草公司由于不断遭到美国国内反垄断法的打击,为规避国内法律的约束,进一步扩大商业版图,他在1902年与英国的数家烟草公司整合成立“英美烟草公司”。在公司成立前后,杜克的卷烟已经通过各种商行在中国打开市场,并于1902年在中国设立卷烟厂。

为引诱中国人抽吸卷烟,据说这家商行实际上在几十年前就已在上海街头向人们免费散发卷烟,而且还在街头向行人抛掷成百包的卷烟,让他们自己捡取。①陈韩笙:《帝国主义工业资本与中国农民》,陈绛译,上海:复旦大学出版社,1984年,第4页。

20世纪前叶,在帝国主义建构的世界经济体系中,卷烟在遭受侵略、命运多舛的地区,成为代表西方文明的大众消费品。在中国,以卷烟为代表的“洋货”深刻地影响着人们对西方文明的认识。一方面,中国人对这些外来的工业产品露出尝试渴望,吸食“洋烟”成为一种“文明”的新实践,以此表达对工业文明和西方文化的亲近与认可;另一方面,外来商品的生产和消费冲击着本地经济结构,激起了国内民族主义情绪,以捍卫面临冲击的传统文化信仰。20世纪初,中国爆发抵制洋货运动,“洋烟”位列其中。但在抵制外来“洋烟”的同时,民间资本实际上已认可了工业化的生产方式及其所建构的现代消费方式,许多中国企业家加入新建本土烟草企业的行列中,他们将这种工业化道路视为国家独立、民族复兴的路径。卷烟生产的工业化行动带动了农业种植景观的改变,一些地区引进美国优质的烤烟烟种,进行培育种植,由此形成了新的烤烟种植区。②陈雪:《“土”与“洋”:烟草在云南的在地化及其意义》。

作为英国的殖民地,印度也面临卷烟产品带来的冲击。但得益于20世纪20年代甘地发起的非暴力不合作运动,印度民众坚决支持印度本土产业和印度产品,卷烟并未能取代印度传统烟草制品“比迪”(Beedi或作Bidi、Biri)在当地流行。比迪是一种薄的烟卷或迷你雪茄,里面填满了烟草薄片,还有槟榔果、香草和香料,通常用比迪树叶,或印度黑檀树叶包裹,一端用绳子或黏合剂绑住。这是南亚和中东部分地区对烟草进行加工的一种传统方式。“比迪”烟价格便宜,普通的印度人都能消费。印度穆斯林领袖们为抵抗外来的卷烟,也支持“比迪”烟在印度本土的发展。③Hassan Imam,Indian National Movement,India:Anmol Publications,1999,p.200.在“比迪”烟的生产过程中,生产者也尝试推行机械化的生产方式,以此扩大产量。这些因素累积在一起,为“比迪”在印度进一步赢得了受众。因此,尽管印度沦为了英国的殖民地,“比迪”烟却抵挡了西方卷烟的入侵。

西方烟草公司通过工业机器创制卷烟,以技术和营销策略为其冠以“文明”头衔。然而,在其全球推广的过程中,却不曾想到,伴随纳粹军国主义在一些国家的建立,以及被侵略、被殖民国家的独立运动,卷烟会因作为现代产品所携带的民族性(product-nationality),④葛凯:《制造中国:消费文化与民族国家的创建》,黄振萍译,北京:北京大学出版社,2016年,第3页。而遭遇到又一波抵抗的浪潮。对于纳粹主义者来说,机械生产的包装,无法遮蔽卷烟原生的“种族劣性”,拒绝烟草是“优等种族”(master race)的理智选择。⑤Coombs,W.Timothy,Holladay,Sherry J,It's not Just PR:Public Relations in Society,Blackwell Publishing,2006,p.98.仿佛是一个反讽,吸烟的美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔,最终在二战中战胜了不吸烟的希特勒和墨索里尼。⑥Robert N.Proctor,The Nazi War on Cancer,Princeton:Princeton University Press,1999,pp.174-220.这也为烟草在二战后扫除了全球传播面临的“种族论”障碍。

对于寻求民族独立和自强的第三世界国家来说,民众对卷烟所传递的现代消费方式不乏向往之心,却又对其暗含的殖民掠夺性充满抵触。这种矛盾的心态,正是追求现代化过程中第三世界国家面对西方工业化发展模式的真实心理写照:一方面他们认可工业化带来的改变,并期望将其作为国家发展的路径,另一方面,他们更希望可以独立自主、不受干扰,没有依附地在通向发展的道路上行进。

三、“去文明化”:科学研究改变全球卷烟流行图景

第二次世界大战结束以后,曾经遭受殖民的国家纷纷迎来民族独立,“和平与发展”成为了20世纪下半叶以来人类社会的新主题。当西方国家意图将其现代化实现路径推销给发展中国家时,自身却面临着来自现代文明的潜在威胁。在这其中,卷烟产业所构筑的现代消费与消遣形式,引发了新的健康危机,揭示了进入全球化的新时期,面向共同发展的人类遭遇一致的文明困境时所做出的回应。

前哥伦布时代,美洲原住民对烟草使用,连接着族群的精神世界与物质世界,是族群社区的一种生活哲学。进入工业时代,通过无差别的标准化生产,卷烟被建构出新的文明想象,并成为现代社会人类交往通用的“社会润滑剂”。当现代卷烟逐渐取代传统烟草,神圣的烟草沦为世俗的烟草,烟草的使用便开始泛滥了。1972年,菲利普·莫里斯烟草公司首席科学家威廉·邓恩博士(Dr.William Dunn)的一份报告,揭示了卷烟的本质:

别将卷烟看作产品,它是一个包装。真正的产品是尼古丁。把卷烟想象为尼古丁计量单位的分配器。吸烟则是传送尼古丁最有效的载体。①Jordan Goodman,Tobacco in History and Culture:An Encyclopedia,Detroit:Thomson Gale,2005,p.4.

虽然在各个地区和国家内部最早的反烟草行动中,“烟草对健康有害”也曾是讨伐烟草的罪状之一。但由于一直未有确凿的医学证据,这一指责从未对烟草的流行造成真正的威胁。纳粹德国时期,作为推广其种族卫生政策的重点内容之一,纳粹发起了激烈的禁烟运动。在他们看来,烟草是一种基因毒药,会导致癌症、不孕症和心脏病发作,纳粹政府颁布了禁烟令,制作了一系列禁烟宣传广告。纳粹的反烟草运动出自种族主义的观念,但在执行层面,却试图从烟草与健康之间的关联入手,致力于寻找科学依据,以支撑禁烟运动的开展。纳粹支持下的德国科学家最早发现吸烟和肺癌之间存在统计学关联。肺癌对于人类曾经是一种非常罕见的疾病。德国科学家注意到卷烟消费量与肺癌的平行增长,并在20世纪30年代就开始使用流行病学的病例控制方法来研究两者之间的关系。1939年,通过比较86份肺癌病例和86位无癌人士,科隆医院的医生弗兰兹·穆勒(Franz Müller)首次发现,肺癌患者比非肺癌症患者吸烟的比率更高。②Robert N Proctor,The History of the Discovery of the Cigarette-lung Cancer Link:Evidentiary Traditions,Corporate Denial,Global Toll,Tobacco Control,No.22,2012.随后,德国科学家又通过更多的研究证据来证明烟草与肺癌发生之间的因果联系。然而,二战爆发,纳粹的反人类行径及种族政策使人们难以接受与该政权有关的任何论断。

二战结束后,欧美研究者继续从流行病学、动物实验、细胞病理学,以及化学分析等方面展开联合研究,并发布了烟草与肺癌关联性的一系列证据。但由于肺癌的发生,往往后发于吸烟数年、甚至数十年之后,故而人们对烟草带来的健康危害虽有所认识,但自我体察却并不深刻。因此,吸烟在发达国家依然盛行。1949年50%的美国成年男性都吸烟,与此同时,肺癌发生率也在不断上升。20世纪50年代,美国18%的男性癌症死亡是由肺癌引起的。1956年—1959年间,英国有9 108名男性死于肺癌(相比之下,其他癌症死亡人口的总数也只10 265人)。③Jordan Goodman,Tobacco in History and Culture:An Encyclopedia,Detroit:Thomson Gale,2005,p.320.烟草致死率的攀升,成为了发达国家特有的社会现象。④Alan D.Lopez,Neil E.Collishaw and Tapani Piha,A Descriptive Model of the Cigarette Epidemic in Developed Countries,Tobacco Control,No.3,1994.

20世纪30—50年代,在科学研究尚未对卷烟的致癌性和危害性盖棺定论的时期,美国烟草企业为维护本土市场、扩大销售,进行了许多在今天看来近乎荒谬的“反击”。例如,为降低公众对吸烟导致健康风险的担忧,烟草公司在广告中利用医生来为其产品的安全健康性背书,达到促销目的。1930年,“好彩”品牌利用穿着白色医袍,满头银发的资深医者手握卷烟的形象,以及“20 679名医生都说:‘好彩烟更少刺激’”的广告词来推广产品。1946年,雷诺烟草公司发现,想要打消吸烟者对烟草危害的顾虑,通过吸烟的医生最有说服力。他们于是利用名为“更多医生”(more doctors)的系列广告来为当时美国最畅销的“骆驼”牌卷烟做广告。“更多医生吸骆驼,而不是其他品牌”(More doctors smoke Camels than any other cigarette)成为了该品牌长达6年的营销广告语。1950年,英美两国科学家分别发表报告,展示吸烟与肺癌关联的医学证据。这些报告以节选的方式,在《时代》《读者文摘》等美国大众流行杂志上发表,将医学与卷烟之间数百年来暧昧的联系彻底斩断。1954年以后,烟草企业终于不再利用医生为其产品做宣传。①Martha N.Gardner,Allan M.Brandt,“The Doctor's Choice Is America's Choice”The Physician in US Cigarette Advertisements,1930-1953,American Journal of Public Health,2006,No.1,pp.223-232.

但烟草企业并没有放弃与医学研究的结论进行博弈,他们通过技术改进,支持为其所用的科学研究来对抗反烟草言论。20世纪50年代以后,烟草企业纷纷为卷烟增加过滤嘴,以此推广“更健康的产品”。他们也敏锐地意识到医学发现迫使烟草企业进入了生死存亡的关键时刻,于是联合起来,共同发声。美国多家烟草公司组成了烟草工业委员,并于1954年在448家报纸上发表《面向吸烟者的告白》(Frank Statement to Cigarette Smokers),给出这样的辩解:

我们接受消费者健康是企业基本责任(的观点),且它高于公司的其他利益。我们同样也坚信,我们所生产的产品不会损害健康。②Cummings KM,A Promise Is a Promise,Tobacco Control,No.12,2003.

由于20世纪50年代欧美政府尚未对烟草危害发出官方声音,所以,在此后的10年里,烟草企业继续推动卷烟消费在发达国家高歌猛进。1963年,美国18岁以上成年人平均消费卷烟4 345支卷烟。③John A.Tauras,Public Policy and Some-Day Smoking Among Adults,Journal of Applied Economics,No.1,2004.直到1962年、1964年英国皇家内科医师学会和美国卫生部医务总监分别发表有关烟草危害的报告。这两份报告被看作是官方态度的转变标志,政府接受了吸烟导致癌症的流行病学证据,并向公众正式公布。④Jordan Goodman,Tobacco in History and Culture:An Encyclopedia,Detroit:Thomson Gale,2005,p.320.烟草在发达国家迎来了从流行到控制的转折。从肺癌发生率向二手烟的危害,医学界对烟草危害性的研究不断深入扩展。吸烟不再只是一个与酗酒相似的成瘾性问题。它比酗酒更为严重,成为了有关日常生活习惯与疾病和死亡发生关联的重要健康问题。烟草企业为卷烟辩护的空间也越来越小。

在政府的支持下,一场反烟草运动在西方国家兴起。各国纷纷采取“去正常化”策略,通过对烟草企业以及消费者吸烟行为进行严格的约束和限制,来促使公众转变吸烟观念,停止吸烟。新闻媒体坚持不懈地对吸烟危害健康进行充分报道。1970年,美国联邦政府颁布的《公共卫生吸烟法案》(Public Health Cigarette Smoking Act)正式实施,不仅禁止烟草在电视和广播媒介中播放广告,还要求烟草商为每一包卷烟都加上“(美国)卫生部医务总监已证实吸烟有害您的健康”(The Surgeon General Has Determined that Cigarette Smoking Is Dangerous to Your Health)的警告标语。卷烟不得不从广播和电视中退场,从象征着“时尚、新潮”的形象彻底沦为诱发疾病的罪魁祸首。对于吸烟者来说,相关法律严格束缚着他们的吸烟时间和空间。在整个西方社会,吸烟态度的转变从上层阶级开始,逐渐呈现出清晰的社会梯度图景——越囿于社会的底层,吸烟率越高。⑤Prahhat Jha,Richard Peto,Zatongski W.,et al.,Social Inequalities in Male Mortality,and in Male Mortality from Smoking:Indirect Estimation from National Death Rates in England and Wales,Poland,and North America,The Lancet,No.9533,2006.吸烟不再是西式文明生活的象征。它被描述为不仅危害自身,更祸及他人的行为,并逐渐沦为发达国家边缘底层群体的行为标签。

面临反烟草困境的欧美烟草企业,将目光投向第三世界国家。从1960年开始,拉美就变成了跨国烟草公司的目标市场,之后是亚洲新兴的工业化国家。到20世纪90年代,中国、印度、东欧以及非洲都相继成为跨国烟草公司的目标市场。社会学家斯科特·弗雷(Scott Frey)将1960年以后的跨国烟草贸易放置于世界体系中进行讨论,认为:“当核心国家卷烟消费不断降低时,非核心国家的卷烟消费在持续上涨。”①R.Scott Frey,Cigarette Trafficking in the World-System,Journal of Globalization Studies,No.2,2013.而另一份数据也显示:“1984年至2000年,发达国家的卷烟消费萎缩了11%,在发展中国家卷烟消费却增长了10%。”②Judith Mackay and John Croftont,Tobacco and the Developing World,British Medical Bulletin,No.1,1996.这一减一增之间,体现的是卷烟消费逐渐由发达国家转向了发展中国家。

跨国公司还将烟草种植与卷烟生产大规模地向发展中国家转移,因为这些国家的劳动力更为便宜。1985年,全球75%的烟草种植都分布在发展中国家。③Editorial,Brazil Tops Third World League for Deaths from Smoking,New Scientist,No.1443,1985.通过跨国市场的开拓,烟草商逃离了发达国家严格的烟草管制政策,利用发展中国家对烟草控制的规范尚未完全建立的契机,在生产和销售上采用更有利于烟草营销的标准。譬如,跨国公司常常会在销往发展中国家的卷烟包装上使用更小的警示商标,或者利用在地媒体对产品进行宣传。2003年以前,全球烟草的生产和销售主要由6家跨国公司主导,分别是美国的菲利普·莫里斯烟草公司、英美烟草公司、日本烟草集团、加拉赫集团、帝国烟草集团以及西班牙的阿达迪斯集团。它们的产品占据了全球50%的卷烟生产量。④Judith Mackay and John Croftont,Tobacco and the Developing World,British Medical Bulletin,No.1,1996.2003年,《全球烟草控制框架公约》(WHO Framework Convention on Tobacco Control)签署之后,跨国烟草公司之间再次重组,2019年,全球最具市场价值的四家跨国烟草公司为菲利普·莫里斯、英美烟草公司、奥驰亚集团以及日本烟草集团,他们的产品与工厂遍布世界各地。

1971年,《英国医学期刊》(British Medical Journal)发表评论,将跨国烟草公司出口第三世界国家卷烟的行为比作“出口烟草奴隶制度”。⑤Editorial,World Action on Smoking,British Medical Journal,Vol.4,1971.伴随跨国公司的卷烟出口,发达国家将其面临的健康风险也转嫁到了发展中国家。1983年,世界卫生组织发布题为《发展中国家吸烟控制策略》的报告,强调吸烟在第三世界国家引发的健康问题。两年后,世界卫生组织将巴西认定为首个吸烟成为人口致死主要原因的发展中国家。在中国香港地区,20世纪70至80年代卷烟消费量也极其惊人:

那时香港居民吸烟月消费达5.3亿支,全年约为63.6亿支。1974年约有4.4亿港元的钱花在香烟消费上。所以香港市场向来是烟商“必争之地”。香港政府1984年的调查结果表明,市民中吸烟者约75万人。这一年卷烟销售量为64亿支,零售额约20亿港元,按总人口计算平均每人吸烟1 200支……换句话说,75万香港烟民一年所花的烟钱比全香港居民一年用于吃粮的钱还要多。⑥《中国烟草通志》编纂委员会编:《中国烟草通志》第2卷,北京:中华书局,2006年,第604页。

当发展中国家准备对卷烟市场进行控制时,他们却面临着来自跨国烟草公司及其身后政府施加的压力。1987年1月中国香港地区在亚洲范围内第一次颁布卷烟进口、生产与销售的禁令,美国的烟草企业向美国商务部、美国国务院,以及驻港的美国商会求助,之后美国的四位议员向香港当局致信施压:

我们认为这一行动(禁令)会给外国贸易造成不公平与歧视性的限制——至少从美国的角度看来是这样的……它将给我们民间历史上的贸易关系带来潜在障碍。⑦Judith Mackay,Battlefield for the Tobacco War,JAMA-Journal of the American Medical Association,No.1,1989.

幸而当代社会的全球化早已不再只是跨国经济活动,还包括观念的交流与普及,以及其他具体的跨国议程活动。中国香港的禁烟令在遭遇美国政客施压的同时,却获得了国际控烟人士和组织的支持。反烟草运动不再是单个国家或地区的行动,国际组织成为推动全球控烟的主导力量。为应对卷烟的全球泛滥,有效控制烟草,减少吸烟危害,世界卫生大会于1996年提议进行《全球烟草控制框架公约》的谈判。1999年5月,第52届世界卫生大会决定启动公约的谈判。2000年10月,公约的政府间谈判正式开始,并于2003年3月通过公约最后文本。2003年5月,在日内瓦召开的第56届世界卫生大会上,该公约获得一致通过,并于2005年2月正式生效。这是针对烟草的第一部多边协议,也是世界卫生组织第一个具有国际法约束力的全球性公约。①Paul Cairney&Hadii Mamudu,The Global Tobacco Control“Endgame”:Change the Policy Environment to Implement the FCTC,Journal of Public Health Policy,Vol.35,2014.截至2019年,已有168个国家签署《全球烟草控制框架公约》,在181个批准国具有法律约束力。前世界卫生组织总干事陈冯富珍曾这样评价该公约:

《全球烟草控制框架公约》是第一份专门针对公共卫生议题的现代条约。这一开拓性的力量,以及成功的推行,转变了我们对全球公共卫生的思维方式,改变了我们对待多维健康议题时的工具,并提升了我们在应对健康问题时,发挥全球共同体作用的能力。②World Health Organization,History of the WHO Framework Convention on Tobacco Control,WHO Library Cataloguingin-Publication Data,2009,p.35.

近20年来,《全球烟草控制框架公约》致力于全球范围内的控烟行动,收获了一定的成效。但跨国烟草公司还是通过成熟的商业运作与政治操作,将大部分发展中国家发展为其卷烟销售的主要市场。以印度尼西亚为例,虽然当地人主要吸食的是添加丁香的烟草制品。但菲利普·莫里斯烟草公司以及英美烟草公司还是通过分别收购两家本地烟草公司,从而打开印度尼西亚这个全球第五大卷烟市场,成功地扩大了市场份额,完成了印尼卷烟市场的西方化转变。③Richard D.Hurt,Jon O.Ebbert,Anhari Achadi,Ivana T.Croghan,Roadmap to a Tobacco Epidemic:Transnational Tobacco Companies Invade Indonesia,Tobacco Control,Vol.21,2012.印度尼西亚因此丧失了本土发展烟草产业的自主权。

第三世界国家中,也有成功捍卫“烟草主权”的案例。譬如印度,时至今日,“比迪”依旧占据着印度卷烟消费约85%的市场份额。④Arindam Nandi,Ashvin Ashok,G.Emmanuel Guindon,Frank J.Chaloupka,Prabhat Jha,Estimates of the Economic Contributions of the Bidi Manufacturing Industry in India,Tobacco Control,No.24,2015.企业生产“比迪”缴纳的税要少得多,使其具备了价格优势。印度家庭吸食“比迪”的传统习惯传给下一代,大量的农村人口和低收入者只抽得起“比迪”。另外,农村女性依然隔绝于城市文明之外,吸食乡村自制的“比迪”成为了她们所坚守的传统社会生活中的一部分。⑤Ashish Samarpit,Globalization of Tobacco Industry and Its Impact on Indian Revenue,Asian Journal of Business and Economics,No.1.1,2011.国外烟草公司因此难以进入印度。

在中国,政府于1983年开始实行国家烟草专卖制度,通过30多年的实践,逐渐建立了连接工、农、商的一整套管理体制,并通过十多年来对“中式卷烟”产品的锻造,构建了现代卷烟消费的中国方式,即使在加入世贸组织之后,也不曾发生国外卷烟品牌主导中国烟草市场的局面。烟草成为政府税收的主要来源之一,却也引发了有关卷烟产业与人口健康关系的新议题。

在科学研究带来的铁证之下,卷烟产业对人类健康的反噬一览无遗。为平衡财富与健康的关系,西方国家透过跨国公司将卷烟产业向外转移,也转嫁了健康风险。然而,在全球化时代中,“吸烟危害健康”无法成为少数发达国家隐藏的秘密。在以世界卫生组织为代表的国际组织努力下,它早已是公开的事实。发展中国家面对跨国烟草公司传入的风险与带走的财富,反应及回应力度各不相同:有的妥协接纳,有的通过传统烟草扎根的力量进行抵抗,有的通过调整产业结构,建立坚不可摧的产业堡垒来抵挡围堵。为帮助全球各地降低烟草带来的风险,国际组织成为了烟草全球治理的倡导者和组织者,引导合作治理,取得了有限的成绩。可是,面对各国不同的立场、利益与社会结构差异,全球治理难以获得一致的战果。

当科学技术不断地对卷烟投以“去文明化”行动时,烟草企业为谋求更长远的发展,也积极利用科学技术创造新的“减害”(harm reduction)概念,①Zachary Cahn&Michael Siegel,Electronic Cigarettes as a Harm Reduction Strategy for Tobacco Control:A Step Forward or a Repeat of past Mistakes?Journal of Public Health Policy,No.1,2011.企图对卷烟进行新的改造和升级,以各类新型烟草产品洗脱卷烟的污名,缓解消费者对吸烟危害健康的焦虑,从而收复流失的市场。“电子烟”(Ecigarette)就是其中的一个代表。从20世纪90年代开始,菲利普·莫里斯烟草公司就在开发新的尼古丁传送器,到了2016年,全球市场上已经充斥着各种各样,或来自传统烟草企业,或来自新生科技公司的电子烟产品。这些产品通过特殊装置,将液态尼古丁进行转换,以供消费者吸食。新型的卷烟产品颠覆了以往卷烟产品需要燃烧、产生巨大烟气和烟灰的特征,以一种更清洁、环保以及健康的形式,重构了19世纪下半叶以来建构的吸烟方式。由于它与此前的卷烟产品有着显著的差异性,因此,各国对它的生产和销售都还缺乏健全的法律规范,这也使它成功地逃脱了全球控烟文化的压力,在世界各地迅速流行。青少年成为了电子烟消费的主力军。2018年,美国使用电子烟的高中生人数比2017年增长了75%。电子烟的迅速蔓延,促使时任美国食品和药物管理局局长的斯科特·戈特利布(Scott Gottlieb)无奈宣布:“电子烟正在青少年中广为流行。”②Anne N.Thorndike,E-Cigarette Use by Young Adult Nonsmokers:Next-Generation Nicotine Dependence?Annals of Internal Medicine,No.10,2018.电子烟在使用方式和消费者的年龄结构上,呈现出新的特征,也昭示了烟草企业对烟草所推行的“再文明化”改造企图。这种企图能否实现,现阶段还难以得出结论。我们唯一能够确定的是:恰如我们对于世界的改造不会停止,我们对于烟草的改造也不会停止。

四、讨论

“野蛮”最初是人类对本族群之外“他者”的形容。在欧洲,“蛮族”(barbaros)一词最早来自于希腊人,希腊语以外的语言,在他们听来只是吧啊吧啊(bar bar)的音节,于是,他们制造了“蛮族”一词,来指代说非希腊语的人。此后,它的衍生词野蛮(barbarism)成为了欧洲人对非欧洲之外世界的理解。③雷蒙·威廉斯:《关键词:文化与社会的词汇》,刘建基译,北京:三联书店,2018年,第92—96页。而“文明”(civilization)一词,通常被用来描述有组织性的社会生活状态,与之相对的词语包括野蛮和未开化(savagery)。从18世纪末期到19世纪,文明成为了英语世界普遍通用的词。它强调的是社会秩序及优雅的状态。④安东尼·帕戈登:《两个世界的战争:2500年来东方与西方的竞逐》,方宇译,北京:民主与建设出版社,2018年,第34页。如果仅从字面上理解野蛮与文明,我们理所当然地会将两者分置于贬义与褒义的篮子里。然而,通过考察参与全球化进程中烟草所经历的“野蛮化”到“文明化”转型,再到“去文明化”过程,以及今天烟草巨鳄们仍在继续的烟草“再文明化”努力,我们可以更加深刻地理解五百年来,野蛮与文明的区隔、转义、互换与交织。

一是当烟草首先作为一种休闲体验(leisure experience),⑤Guillaume Pigeard de Gurbert,Tobacco:The Commodification of Caribbean and the Origins of Globalization,Eva Sansavior and Richard Scholar eds.,Caribbean Globalizations,1492 to the Present Day,Liverpool:Liverpool University Press,2015,pp.143-161.后以经济作物的形态,从新大陆经由欧洲传向世界,因其疗愈,以及抵抗饥饿与寒冷的实用功能逐渐被接纳,并最终出现在各个社会的神话传说与仪式之中时,我们难以忽视它被野蛮化的经历。不只是欧洲,在世界各地,当政者都将其视为来自野蛮国度的洪水猛兽。这种普遍的“野蛮化”,一方面展现的是前现代社会之前,囿于狭小社区中的人类面对差异时的本能抗拒——从具体的器物技能的使用、直至宗教文化等社会生活的方方面面;另一方面还体现了族群与族群之间古老的、固有的敌意——包括对自然资源的争夺、对自我文化的捍卫和坚守。这种敌意融进了族群记忆。历经几百年,依然成为人类相互攻击的导火索。然而,强调异质性的人类,除了相互之间的争斗之外,也必须面对特定时期无法逾越的疾病苦痛与饥荒灾难。为克服一致性的困难,各个族群都能够摒弃偏见与成见,逐渐抹去附加在烟草上的“野蛮性”,在实践中开发它的实用功能。只是,在利用它的同时,人们更将它置于自我文化中重新建构,赋予新的“神圣”与“神秘”意义,以此冲淡和遗忘烟草的外来性。

二是人类各个族群对外来物质改造的过程,正是文明化进程。只是,从大航海时代开始,文明的多样性面临着来自欧洲单一文明的挑战,人类被迫加速进入由西方文明主导的世界。在北美大陆,欧洲殖民者通过划分野蛮与文明,将其殖民行径合法化。他们以“文明”之名,肆无忌惮地对印第安人进行种族清理,驯服黑人与印第安人,支撑起整个奴隶制经济体系。在这里,文明的到来,实际上是文明的倒退,意味着惨无人道的灭绝和剥削,是欧洲殖民者无法洗脱的野蛮罪行。17世纪以来,在欧洲也有包括卢梭在内的一批学者以浪漫主义作为反思西方文明的工具,重新理解土著居民,并创造出“高贵的野蛮人”这一矛盾性的概念。19世纪,美国著名的民族植物学家约翰·哈什伯格(John Harshberger)也反复强调印第安人在植物学方面的贡献,称赞他们对于烟草、土豆、玉米和西红柿利用过程中所积攒的族群知识。①Daniel Clement,The Historical Foundations of Ethnobiology(1860-1899),Journal of Ethnobiology,No.2,1998.然而,这种反思更多地只是一种对原始、自然乌托邦社会的追忆与向往,却难以阻止或颠覆工业文明的进程。

三是工业资本主义时代的到来,进一步明确了启蒙主义对“文明”的认识——世俗的、进步的人类自我发展。全新的人造产品卷烟借助全球化生产和消费体系的发展,剥离了其他文明赋予烟草的神圣意涵,套上时髦的现代外衣。然而,当文明等同于现代化之时,它既带来了貌似高雅的礼仪与流行的表达,却也同步昭示着文明的负面力量:人造的新风险与国家之间的多重不平等。烟草的成瘾性真正成为社会问题,并引发普遍的健康风险,正是从其成为规模化的工业产品才开始的。大多数人成为卷烟的忠实消费者之时,未能阻挡另一部分人对它产生怀疑。这种怀疑既出自种族优越性的旧遗产,也来自科学理性的观察与研究。二战之后吸烟与控烟的矛盾体现不再是种族/族群冲突,却依然关乎文明信念的相互碰撞。它是乌尔里希·贝克指出的,人们对于工业化“潜在副作用”的焦虑与应对。②乌尔里希·贝克:《风险社会:新的现代性之路》,张文杰,何博闻译,南京:译林出版社,2018年,第25页。

最后,我们认识到现代文明的风险率先在西方社会爆发,进而向全球传导。这是工业文明的反噬性,人类不得不对此进行反思。卷烟工业造成的健康代价,促使西方发达国家对卷烟工业和消费进行修正。但其修正的策略却是:在促进本国社会内部对烟草进行“去文明化”建构和积极宣传控烟的同时,依旧通过跨国公司向第三世界国家兜售卷烟,将健康风险向发展中国家转移,以保证烟草带来的财富回流。这再次警示着我们:发展中国家在寻求现代化的道路上,除了面临产业和市场被侵占的风险,包括人民健康福祉在内的其他发展权益也常常受到来自发达世界的宰制。

由此可见,野蛮与文明这对诞生于人类寻求世界交往中的范畴,放置于不同的时空之下,就会产生不同的意涵。野蛮可能是另一种文明,也有可能是一种文明对自身的反思与整顿。而文明亦是一个中性词,一个好坏参半的过程。文明既生产新的破坏性,也具有预警的力量。从烟草流行到烟草控制的全球化行动,正是人类全球化进程中,从器物层面到制度与思想层面的全球化合作转变。工业文明已成为人类社会难以绕开的一个时代,无论身处何种地理或社会的空间结构中,人类面对的文明风险都是一致的。普遍的风险与灾难预警,造就了全球治理政治体系。但人类社会的差异性始终存在,如何存异求同,解开彼此之间的隔膜,创造新的全球合作模式,构建新的文明形态,是我们的世界在通向未知旅程中仍在进行的实践。

- 清华大学学报(哲学社会科学版)的其它文章

- 革命战争年代的清华地下党员名单

- 赵元任的哈佛大学成绩单

——兼论其中的“科学史”课程 - “可视语音”:汉字革命与字母普遍主义在中国