苦行·朝圣·献祭

马硕

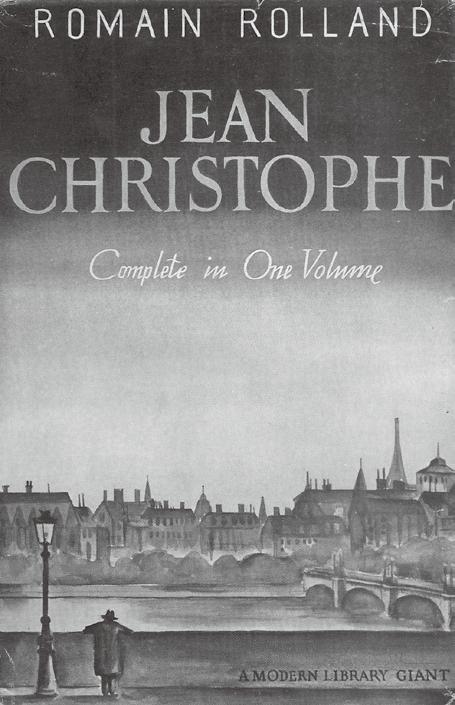

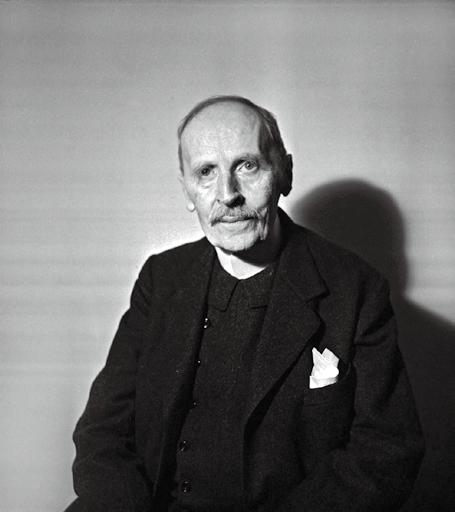

仪式是罗曼·罗兰代表作 《约翰·克利斯朵夫》(1912)中一个不容忽视的叙事表现。它从人物的世俗行为到传统心理,从社会的价值观念到风俗习惯,呈现出整个社会的信仰与风貌,以及社会中人与人之间的互动与差异。仪式不仅贯穿了克利斯朵夫的一生,也呈现出19世纪初期,即法国进入资本主义极速发展时期,布尔乔亚与贫苦百姓之间不可调和的深刻矛盾。但问题在于,经济条件的巨大差异并不意味着仪式、信仰等也要与阶层相适应,在崇高的信仰和道德面前,貴族并不比贫民更高贵,相反,如克利斯朵夫般真诚、善良而勇敢的人,才是每一场仪式中最为真诚的参与者。克利斯朵夫命运多舛的人生是修心的苦行之旅,是为音乐艺术献祭的一生,更是踏在荆棘路上的朝圣。如果不从仪式的角度进行剖析,便很容易与作品精神中的“虔诚”失之交臂。

人类学家对仪式的阐释繁琐纷杂,但在现有的大量定义中,仪式的“象征意义”“重复性的社会行为”得到了普遍承认。一般来说,仪式的意义需要通过特定的行为加以表达,但在小说文本中则是通过作家描写仪式的前因后果,甚至仪式参与者的心理状况来表达的,从而使仪式中一些被掩盖的、被模式化的象征意义得到最大限度的彰显,一些叙事中看似突然的张力和变化的缘由也就得以溯源。

人生:身披荆棘的苦行仪式

苦难在约翰·克利斯朵夫的一生中如影随形,童年时对音乐表现出的敏锐和天赋,让他成了父亲博取名利的工具。他在学习音乐的过程中,那些毫无缘由的责罚,让仪式性的特殊惩戒变成了一种日常行为,克利斯朵夫无法逃脱这种强制——

他不得不让步了。虽然英勇的抵抗极其顽强,终究给戒尺制服了。每天早上3小时,晚上3小时,克利斯朵夫必须坐在这架刑具前面。又要用心,又是厌烦,大颗大颗的眼泪沿着鼻子跟腮帮淌着:他把常常冻得红肿的小手在黑白的键子上搬动,弹错一个音戒尺就打下来,同时还要听老师的咆哮,那是他觉得比挨打更受不了的。

从他被音乐所占据的童年中可以看出,克利斯朵夫在这一时期几乎被仪式链条所包裹。剧院的戏剧仪式培养了他对音乐的趣味,这种趣味又让他置身于无休止的练习中,爱好遭到秩序的严苛约束时,音乐学习就成了克利斯朵夫最初的苦行仪式。他不得不重复标准化的学徒行为,忍受令人痛苦的“枯索,单调,乏味,比着餐桌上老讲着饭菜,而且老是那几样饭菜的话更乏味”。克利斯朵夫显然并没有从学习中获得快乐,但是一场哈斯莱的歌剧又照亮了他的希望,他眼见“音乐会的盛况比音乐本身更有魔力,掌声跟欢呼声像雷雨似的倒下来”,尽管这场盛大的仪式是为了另一位音乐家而举办,但却给予克利斯朵夫对抗苦闷的力量,就连罗曼·罗兰本人也没有意识到,克利斯朵夫决心作曲写音乐并将哈莱斯作为他整个童年时代的楷模,就在于仪式强化了人物的神圣性,并放大了音乐本身的价值。正因为受到这场仪式的影响,克利斯朵夫从对音乐的无意识爱好转变为有意识的学习。很快,在他稍稍取得了一些成绩后,又被迫不及待的祖父和父亲送上了另一场表演的仪式上,也正是这场仪式真正奠定了他的音乐艺术人生。

与哈莱斯不同,克利斯朵夫在音乐会上得到的荣誉是其苦难的开端。酗酒无度的父亲为家里带来了无尽灾难,使克利斯朵夫不得不为了生计,用稚嫩的肩膀挑起生活的重担,在担任宫廷乐师之余还要为贵族阶层提供欢乐,赚取微薄的收入。在家庭里,他背负着父系“疯癫”史的原罪,而母亲的弱小和贫穷又加重了这种原罪,克利斯朵夫的辛苦劳作就成了洗刷原罪的象征。他刻意地显示出与父亲之间的区别,以近乎冷漠的生活态度、如同枷锁般的劳动和刻板的作息来证明自身的洁净。但在宫廷中,他不过是“亲王动物园里的珍禽异兽一样的古怪动物,所有赞美的话多半是对主人而不是对他说的”。在这种情形下,他一方面通过维护自尊去平衡父亲的荒唐,另一方面又必须忍受贵族对自尊的践踏而成为仪式场上的一种器物。这种撕裂加深了克利斯朵夫的痛苦或者说于他而言是一种仪式意味的苦行。

在父亲去世之后,克利斯朵夫又无意识地陷入了另一种自我惩罚的仪式当中。福柯这样说过,“公开的酷刑应该让所有的人把它看成一场近乎是凯旋的仪式。它所使用的过分的暴力是造成它的荣耀的一个因素。罪人在受刑时的呻吟哀嚎,并不是令人难堪的副作用,而恰恰是伸张正义的仪式”。家庭的极速衰败让克利斯朵夫不自觉地践行着这种自我惩罚,过度的工作摧毁了他的身体,对待旁人的冷漠态度加深了他内心的痛苦,他只能将生活当作信仰,将劳苦当作解脱。然而,生活一旦稳定下来时,信仰就会褪色,惩罚也会失去原有的动力,这时,出现另一种维系人生意义的仪式和信仰就显得尤为重要。

克利斯朵夫天生的热情和真诚注定了他绝不甘心平庸地过完一生,他犹如一团燃烧的火焰,一定要用自己的温度驱赶别人的寒冷。对于一个真正的强者来说,物质生活的匮乏并不是真正的磨难,只有心灵被铐上枷锁时才构成了苦行。

克利斯朵夫需要从情感里获取满足和灵感,因此,刚从生活的压迫下稍微抬起些头来,他便不可控制地寻找着另一段关乎精神的旅程,并企图在其中扮演中心角色。只是在头一阶段里遇见的奥多和弥娜,仅仅给了克利斯朵夫一刹那的希望,就立刻冷酷地收回了一切。因此,克利斯朵夫就提前迎来了他的“成人仪式”——

他差点儿死。他想自杀,想杀人。至少他自以为这样想。他恨不得杀人放火。有些儿童的爱与恨的高潮是大家想不到的,而那种极端的爱与恨就在侵蚀儿童的心。这是他童年最凶险的难关。过了这一关,他的童年结束了,意志受过锻炼了,可是也险些给完全摧毁掉。

这段看起来不过是孩童游戏的情感经历,正是克利斯朵夫从儿童到真正意义上的社会人的过渡仪式,这次仪式之后,心灵饱受的伤害使他改变了看待人生的视角。为了心灵的自由,他尝试将自己投入黑暗,却终于明白 “他的心灵并非是俯首帖耳、死守家园的‘大地之子,而是永远扑向光明的精灵,是‘太阳之子”。问题在于,当众人皆醉我独醒之时,克利斯朵夫其实并不具有唤醒大众的力量,他在评论文章里攻击那些浑浑噩噩却自以为是的人,在音乐里写下抵抗虚伪的激进篇章,除了让自己愈加孤独之外,这些行为并没有产生任何效果。这时候的克利斯朵夫与其说是被社会逼入绝境而不得不鼓足勇气奋起反抗,毋宁说他在与社会环境不断斗争的过程中,终于意识到了生命的价值和意义。从他与吕西安的决斗仪式、与法国邻居的互助仪式、与工团组合抗争的仪式,甚至是与阿娜分别的仪式,都可以看出,克利斯朵夫始终在同黑暗决斗,试图击败社会长久以来形成的秩序和习惯势力。自此,他身披荆棘的人生也便成为一种苦行的仪式。

永恒:以虔诚铺就的朝圣路

相较于终其一生碌碌无为的人来说,克利斯朵夫无疑是幸运的,一个热爱音乐的孩子刚好诞生于音乐世家。他以音乐为事业,更以音乐为生命,从小最快乐的事情就是听祖父旧钢琴上发出的声响。不仅如此,在音乐的奏鸣中,他能在乐章里分辨“飞奔的马,刀剑的击触,战争的呐喊,胜利的欢呼”,甚至还能在平庸的音乐里听出醉意;进入正式的音乐学习后,他更受到舅舅的影响,及时摆脱了初露苗头的坏品味,真正建立起一种音乐的高雅趣味。克利斯朵夫的一生是音乐的一生,他始终秉持着严肃而神圣的态度在战斗,这期间他得到过盛名,也失去了珍贵的友情和爱情,但那是“英雄的交响乐,连那些互相冲突、互相混杂的不协和音也会化作清明恬静的音乐”,他的音乐与社会结怨,又凭借着音乐与社会和解,最终伴着和声走向天堂。从这个意义上来说,音乐在《约翰·克利斯朵夫》中的地位不容小觑,小说的叙事和人物剖析都离不开音乐,而音乐的终极意义即是对生命和永恒的颂赞。

音乐是一种通过旋律表达的仪式符号,它是仪式行为中的重要部分。小说中大量作为公共性社交仪式存在的戏剧表演和音乐剧,以及伴随着音乐不断出现的弥撒仪式,显示出音乐在叙事中的仪式价值。社交仪式在克利斯朵夫生活的小城里的地位仅次于宗教仪式,在这两种伴随着人们生活的重要仪式中,音乐是不可或缺的部分。罗曼·羅兰通过音乐诉说克利斯朵夫的内心世界,如同巴赫金对陀思妥耶夫斯基“复调小说”的评价,也显示出叙事的“双重奏鸣”,对于克利斯朵夫来说,这种特定的意义就是理解生命并做出反馈。

在《约翰·克利斯朵夫》中,音乐的重要意义不仅在于为主人公提供了一方避世的场所、一个想象驰骋的空间、一块安置心灵的栖息地,更重要的是音乐构建出一套用音符表达的话语体系。克利斯朵夫对音乐第一次真正产生共鸣是看音乐剧,他孩童的天性与音乐完全契合在一起,家庭的所有不快都在音乐中得以消解。于是,当克利斯朵夫得知这些唤醒他想象的声音是作曲家的杰作时,音乐就有了严肃的意味,作曲更成为一种神圣的行为。

德国哲学家奥托认为,“神圣是仪式中的特有范畴,它的意思不是至善,也不是某一崇拜对象,而是崇拜对象与信徒在相互作用过程中形成的一种完全特殊的、不可归纳为任何其他东西的心理状态”。在克利斯朵夫与音乐相互缠绕的人生中,他流露出的真挚与虔诚正是这种心理状态。也正因为此,他捍卫音乐之举贯穿终始:“孩子的感情是含蓄的,那些大人兴高采烈的恶俗的表现把他伤害了。遇到他们用这种态度来称赞他心爱的乐曲,他仿佛连自己也受了侮辱,便浑身发僵,脸都气白了”;长大之后,“他所痛恨的那些伟大的德国人,可不就是他的血和肉,就是他最宝贵的生命吗?……舒伯特的慈祥,海顿的无邪,莫扎特的温柔……在这些境界中谁比他更虔诚呢”;从德国到法国,他主动接触当地所有的优秀音乐,从中获取滋养;始终保持着内心的纯洁,没有利害,没有偏见,即使生活已经难以为继,也绝不允许旁人修改他已经出售的作品……音乐不是一种一旦学成就无需再磨练的艺术,他必须学习贫苦的人民,学习伟大的音乐家,将音乐视为朝圣路途上的圣物,让每一步脚印都刻写着虔诚与敬畏。

经历了人生诸多的不幸后,克利斯朵夫对生活的态度逐渐趋于随遇而安,但对于音乐反而充满了更热烈的激情。“滔滔汩汩的音乐,像春雨一般渗进那片在冬天龟裂的泥土”,音乐超越了故去的一切,也成就了克利斯朵夫一个全新的灵魂,他永无懈怠的勇气和对音乐的执着终于有了回报——“当年的作品像春天的雷雨,在胸中积聚、爆发、消灭的雷雨。现在的作品却像夏日的白云,积雪的山峰”。雷雨固然猛烈,但在自然世界里不过稍纵即逝;夏日的白云和积雪的山峰即使被狂风吹散、被烈日暴晒,却能很快恢复原有的样貌,成为真正的永恒。

信仰:捍卫真诚的献祭

翻译家傅雷先生在这部作品的开卷语中这样评价约翰·克利斯朵夫:“真正的光明绝不是永没有黑暗的时间,只是永不被黑暗所掩蔽罢了。真正的英雄绝不是没有卑下的情操,只是永不被卑下的情操所屈服罢了。”事实上,被誉为英雄的克利斯朵夫有足够的理由拒绝光明,他在童年时期已经独自挑起了生活的重担,对于他的原生家庭来说,克利斯朵夫已经尽到了责任。成年之后,他可以拿着稳定的薪俸在宫廷里当乐师,过完平凡的一生。然而,克利斯朵夫与生俱来的真诚支配着他的思想,让他拒绝浑噩,“他的需要真诚已经到了添加烦恼的程度,使他对无论什么事都要求良心平安”。遗憾的是,宗教信仰并没有带给他这种平安的感受,经过长年的艰苦生活,他才意识到真正能够依靠的是自己而不是上帝。

深受舅舅影响的克利斯朵夫,赞同真诚是摆脱了矫揉造作的自然,只有真诚才值得信仰。在确认自己不信上帝之后,克利斯朵夫将真诚发挥到了完全相反的境地,“没有目的,没有节制,没有理由,只为了轰轰烈烈的生活”——

光明灿烂的日子,如醉如狂的日子,那么神秘,那么奇妙。从黎明到黄昏,他老是过的空中楼阁的生活,正事都抛弃了。认真的孩子,多少年来便是害病也没缺过一课,在乐队的预奏会中也没缺席一次,此刻竟会找出种种借口来躲避工作。他不怕扯谎,也不觉得惭愧。过去他喜欢用来压制自己的刻苦精神:道德,责任,如今都显得空洞了。它们那种专制的淫威,一碰到人类的天性就给砸得粉碎,唯有健全的、强壮的、自由的天性,才是独一无二的德性,其余的都是废话!

自以为是、随心所欲的“真诚”为克利斯朵夫带来了无尽的烦恼,让他失去了工作、朋友、爱情。可以说,这段不长的黑暗是黎明到来的前夕,它预示着克利斯朵夫终将找到信仰,即被光明照耀的真诚——包含着他对自然的感悟以及对命运应该做出的努力。他对真诚的新认知决定了他的所有行为都成了捍卫信仰的仪式。

当一种信仰只存在于少数人的内心时,对信仰的坚守就成了一种近乎献祭的行为。而克利斯朵夫甚至比那些少数人更为坚决,他“要求深刻,必须有胆子把体统、礼貌、怕羞,和压迫心灵的社会谎言,统统丢开”,他公然指责歌唱技巧过重的著名女歌唱家;在大公爵面前捍卫评论的自由;甚至严厉地对待因热爱他的音乐而几乎顾不得健康的苏兹老人……这样一来,克利斯朵夫的坚持,就成了自我牺牲的献祭,他不得不更加严厉地批判包括自己在内的所有人,然后承受误解和抨击,其中最严重的后果莫过于使最能理解他、支持他的奥里维在他所鼓动的示威运动中失去了生命。克利斯朵夫并非没有预见暴力中的流血和牺牲,但当唯一的朋友成为一场暴力仪式的献祭品时,不得不说,这是他为信仰付出的又一沉重代价。

示威运动后,克利斯朵夫不自觉地与朋友的妻子阿娜坠入了情网——自以為对爱情的真诚却建立在对朋友不真诚的基础之上,“他以忧患病弱之身投奔到这儿来,朋友把他收留了,救济了,安慰了,始终那么慷慨、殷勤”,结果,克利斯朵夫的信仰在这场爱情中崩塌了。他无法面对朋友,也无法面对自己,他的出路似乎只能是死亡。但死亡又怎么会是一个英雄的选择?此时,信仰变为了讽刺,真诚变为了闹剧,他无法理解真诚如何从无私转为自私,如何从奉献转为索取。为了避免进一步伤害可怜的朋友,他几乎是落荒而逃。从童年遇见奥多开始就没有情感空缺的克利斯朵夫终于疲倦了,继阿娜之后,他只在暮年重逢葛拉齐亚时才恢复了爱情,而阴差阳错的命运致使他终身未婚。应当承认,为了信仰,他的确奉献出自己一生中最宝贵的情感,最终明白了——真诚的实质是一种不会灼伤他人的热情,是一种仁慈和宽恕的道德。

约翰·克利斯朵夫的伟大之处在于他不朽的灵魂。儿童时代的艰辛,青年时期的潦倒,中年时间的奔波,老年时段的孤独,都没能剥夺他抵抗困境的勇气和坚持信仰的真诚。他渴望陪伴终身的感情,向往温暖的家庭,但终其一生都未能如愿。因此,尽管在晚年获得了盛名,也不能说克利斯朵夫就是幸福的。他的人生是一场典型的过渡仪式,结构不断被打破,每一次从分裂到聚合的过程都比结果更为重要。苦难与虔诚的新组合被不断赋予新的象征意义,可以看出,克利斯朵夫的人生是一场脚踏荆棘的苦行,是通往音乐殿堂的朝圣之旅,也是牺牲了许多他所珍视事物的献祭。

人类学家玛丽·道格拉斯提出,“没有一种经历在仪式之中会显得微不足道。所有的经历都能被赋予一个崇高的意义。仪式象征的来源越是个性化与亲密化,它就越是能够表达更多信息”。音乐给予克利斯朵夫的个人体验,通过仪式象征的表达,指向了深远的人生价值观——面对苦难和困境,一个人应当何去何从?这个引导着读者自我发现的哲学思考,也正是“当你见到克利斯朵夫的面容之日,是你将死而不死于恶死之日”的终极答案。

——《复活(节选)》中的人性理想寻找