伊朗织毯的现代之路与沿途的七幅织毯

吴 戈(上海大学 上海美术学院,上海 200444)

伊朗手工织毯以其高道数、天然染料与纹样设计著名。它在大众视野中的形象主要由两方面构成:一方面,是作为一种东方情调的装饰艺术从霍尔拜因织毯(Holbein carpet)起进入西方的室内装饰与收藏,特别是19世纪后半叶《一千零一夜》等作品的翻译以及各类博览会的举办掀起了对东方的狂热,从而使伊朗织毯大量进入上至博物馆与私人收藏,下至商业部门,并由于其工艺与设计的精美使现代设计的先驱威廉•莫里斯(William Morris,1834-1896)发出“我从没想过在织毯中可以实现这种奇迹”的感叹,[1]73随着工艺美术运动(Arts and Crafts Movement)、新艺术运动(Art Nouveau)一线成为整体艺术(Gesamtkunstwerk)中常见的元素。伊朗织毯在西方设计中具有很强的生命力,以至于到了2010年代,仍有大量高级服装设计以之为主题;①2013年爱马仕(Hermès)的“大不里士”(Tabriz)系列;2015年纪梵希(Givenchy)的秋冬系列;2017年麦昆(Alexander McQueen)的秋冬系列。BEKHRAD J. The timeless appeal of the Persian rug[EB/OL]. BBC (2017-12-06) [2021-01-31]. https://www.bbc.com/culture/article/20171206-the-timeless-appeal-of-the-persian-rug?ocid=ww.social.link.facebook另一方面,如同穆阿利姆(Minoo Moallem)在分析伊朗织毯在伊朗国内为何具有特殊意义时所说的,民族国家的构建包含对物质性存在的投入,“从殖民现代以来,民族国家在商品文化中变得切实可触”,[2]103同样因为工艺与设计的精美,织毯成为了伊朗民族身份的象征之一,以及具有很高经济价值的代表性出口物。这两种关于伊朗织毯的视角存在一个共通点,即它们都将伊朗织毯呈现为某种非历史的存在,其价值来源于工艺与纹样设计中的传统本真(authenticity),而非历史或艺术史的时间中流变的语境。②关于“本真性”一词的多层内涵详见:DUTTON D. Authenticity in art[G]//LEVINSON J. The Oxford handbook of aesthetics. New York: Oxford University Press, 2003: 258-274。伊朗织毯的巅峰,即其传统本真要诉诸的价值来源通过早期的波斯艺术史著作如亚瑟•柏蒲(Arthur Upham Pope,1881-1969)的《波斯艺术新概览》(New Survey of Persian Art)以及伊朗织毯相关话语中的“杰作策略”(“Masterpiece” approach)[3]被定格在了萨法维王朝(The Safavid dynasty,1501-1736)。由于伊朗早期的艺术考古与艺术史主要由西方学者主导,这种态度多少也渗入了伊朗自身对织毯等本国工艺美术的理解,正如1928年,一位伊朗官员在给柏蒲的信件中写道:“我相信每一个伊朗人都会很激动能够从艺术领域的权威学者(指柏蒲)这里学到‘波斯对世界的贡献’这样一个连波斯人自己都不清楚的事实”。[4]

在伊朗织毯的这样一种形象中被掩盖的是其历时性。在萨法维时期成就的阴影下,18世纪及其后,因被视为织毯的衰落期而较少被谈论。但正是这种历时性,尤其是19世纪后半叶以来近现代时期的变迁有助于人们理解传统手工艺的现代化遭遇,其身份在不同历史力量的博弈下于日用品、商品与艺术品间的转换,以及其中显示出的手工艺在现代社会中扮演着的,以及未来可能扮演的角色。在这一问题上,伊朗织毯因为与东方主义、伊朗经济以及民族身份认同等多个现代主题的紧密关联而构成了一个具有代表性和当代意义的案例。这篇论文将围绕从19世纪末,即所谓长久衰落期后的“织毯繁荣”(carpet boom)到21世纪初的七幅织毯来梳理伊朗织毯的现代之路,尤其是各种变迁在织毯设计上的反映,其中每一幅都代表着伊朗织毯近现代史中的重要节点,从而探索经济全球化、民族身份构建、高雅艺术与大众艺术反思等背景下传统手工艺的生存状态与创新潜能。

一、1893:阿尔达比勒织毯(Ardabil Carpet)的“重生”

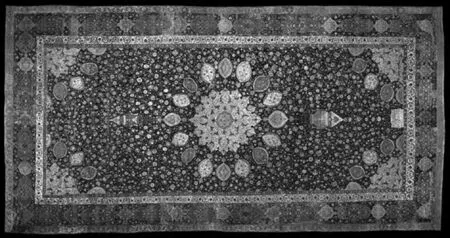

1893年,南肯辛顿博物馆(South Kensington Museum)即现在的维多利亚与阿尔伯特博物馆(Victoria and Albert Museum)购入了后来成为镇馆之宝的阿尔达比勒织毯。阿尔达比勒织毯诞生于伊历946,即公历1539-1540年,是现存最早的有制作信息铭文的伊朗织毯,其铭文中包含伊朗诗人哈菲兹(Hafiz-i Shirazi,1315-1390)诗歌中的一个对句:“世上没有我的隐身之地——除了你那闺房的门前;只有你闺房的门槛,我才能当作枕头安眠”、①译文取自:哈菲兹.哈菲兹抒情诗全集(上)[M].邢秉顺,译. 长沙: 湖南文艺出版社,2001:152-153.类似中国诗歌中香草美人的比兴手法,伊朗的爱情诗很多时候也是一种隐喻,表达的是神秘主义的宗教情感。赞助人或制作者的名字马克苏德•卡尚尼(Maqsud-i Kashani)以及日期,从而将这幅织毯追溯到萨法维国王、著名的艺术赞助人塔赫玛斯普一世(Tahmasp I,1513-1576)在位时期。织毯采用了“奖章-边角”的中心式构图(lachak turanj/medallion-and-corner design),主体部分由中间的奖章(medallion)与四角与之相同的各1/4奖章构成——类似京式织毯的“奎龙-角云”布局。这是伊朗织毯最经典的构图之一,另两种一种为格栅式构图(lattice design),由曲线性植物纹样组合构成,常见于萨法维时期所谓的“花瓶织毯”(vase carpet),即使用一种特殊织法常带有花瓶纹样的织毯中;另一种为多奖章式构图(multiple-medallion design),即包含多排奖章而不具有“中心-边角”关系的构图。[5]与通常的“奖章-边角”式构图不同,阿尔达比勒织毯还从中心奖章沿纵轴向两边延伸出两个清真寺吊灯(mosque lamp)纹样,使整个毯面显得更加灵动。

图1 阿尔达比勒织毯,1539/1540,伊朗,10.51m x 5.35m,300-350KPSI(结每平方英寸),现藏维多利亚与阿尔伯特博物馆。© Victoria and Albert Museum, London

在这篇讨论伊朗织毯现代化的文章的语境中,比起阿尔达比勒织毯在16世纪的诞生更重要的是它在1893年的“重生”。这里重生不仅意味着它通过殖民时代的宝藏猎人与中间商人从阿尔达比勒清真寺无人问津的角落进入英帝国中心的重要博物馆这种有构建成分的、被布兰特林格(Patrick Brantlinger)形容为“帝国哥特文学”(imperial Gothic)的故事,[6]还涉及物理层面上的重生。在阿尔达比勒清真寺中存在着与之成对的另一幅一模一样的织毯,②关于这两幅织毯究竟是否来源于阿尔达比勒清真寺仍存在争议,因为该清真寺除了露天内院外并没有铺开这两幅织毯的足够场地,但这种贵重的织毯又不可能长期铺设在露天环境中,尽管也有观点认为它们确实属于该清真寺但仅在一些特别活动中作临时之用。BEATTIE M. Ardabīl carpet[EB/OL]. Encyclopædia Iranica (2011-08-11) [2021-02-01]. https://www.iranicaonline.org/articles/ardabil-carpet-persian-carpet-acquired-by-the-victoria-and-albert-museum-in-1893该织毯的一部分地(field)以及全部的边都被用以修复维多利亚与阿尔伯特博物馆的这一幅,以使后者的品相臻于完美。这里的第二幅织毯在很长时间中不为人所知,进入了约翰·保罗·盖蒂(John Paul Getty)的私人收藏,直到1953年,被捐赠给洛杉矶艺术博物馆(Los Angeles County Museum of Art, LACMA)。尽管从今天的角度看来,这种修缮是一种双重破坏,但在当时,伦敦阿尔达比勒织毯的完美品相、本身纹样设计的精美以及证明其来源的铭文的存在使它被视为不仅是伊朗织毯的、同时也是织毯这种艺术形式的最高成就,从而使这幅由于19世纪后半叶西方对东方装饰艺术的兴趣而获得重生的织毯,反过来进一步推动了东方装饰艺术,尤其是伊朗织毯与西方艺术以及现代生活的融合。

如论文开头所述,西方社会对东方装饰艺术的普遍兴趣的兴起与19世纪中叶起各类博览会、展览联系紧密,其中尤其重要的包括1851年,伦敦水晶宫博览会(London’s Crystal Palace exhibition)、1891年,维也纳世界博览会(Vienna World Exhibition)、[7]511878年,汇集了众多私人织毯收藏的巴黎展,以及1910年,慕尼黑的“穆罕默德艺术杰作”展(Masterpieces of Muhammedan Art)。[8]114,116与此同时,设计者也开始出现对这些异域装饰艺术背后法则的系统研究,如1851年,水晶宫博览会的室内设计者、同时也是南肯辛顿博物馆奠基者之一的欧文•琼斯(Owen Jones ,1809-1874)就对伊比利亚半岛的伊斯兰艺术格外关注。他于1856年出版的、对19世纪后半叶的设计有很大影响的《装饰法则》(The Grammar of Ornament)中包含了两章对波斯装饰艺术的讨论。[9]然而在这种普遍兴趣中,阿尔达比勒织毯的特殊意义在于,从它在伦敦的出售方罗宾森公司(Robinson and Company)的经理斯代宾斯(Edward Stebbing)将它命名为“阿尔达比勒清真寺的神圣织毯”(The Holy Carpet of the Mosque at Ardebil)起,到柏蒲在《伊朗艺术新概览》中称阿尔达比勒织毯以及波斯织毯在这一媒介中享有“世界性的领先(……是伊朗)文化自然、本真的表达(……)完美呈现了伊朗深刻独特的审美视野(……)其设计的精妙和诗学兴味又受清醒的波斯精神指引”,围绕阿尔达比勒织毯的话语通过强调它的独一无二性和其中文化与智力的投入,将这幅织毯以及连带着伊朗织毯整体从手工艺提到了艺术的层面。[8]116威廉•莫里斯的例子清晰地体现了这一变化。在参观完1878年巴黎展后,他尚不认为,织毯是一种严格意义上的艺术,然而在1893年,当他试图说服南肯辛顿博物馆以超出预算的价格购买阿尔达比勒织毯时,他已深信该织毯的艺术价值:

“从我的角度,我确信这是我目前无论通过实物还是图像见过的最好的东方织毯。首先必须记住它是无与伦比的,而目前可见的其它最精致的织毯都还有一些相似的例子。第二,这也是我希望为了公众的利益它能被买下的主要原因,它的设计是完美的,在各个方面都无懈可击,没有任何需要解释的奇特怪异之处……就我所见它的品相近乎完美,且尺幅与工艺也完全配得上其设计的智性价值”。[8]115

莫里斯设计的一些最著名的织物纹样中可以找到包括阿尔达比勒织毯在内的伊朗织毯的影响成分。[1]71-79他在牛津郡的凯尔姆斯科特庄园(Kelmscott Manor)的会客厅中一直以华盖的方式陈列着一幅523cm×330.5cm的萨法维时期的克尔曼花瓶织毯,直到他去世后,才由他的妻子出售给维多利亚与阿尔伯特博物馆。尽管阿尔达比勒织毯的艺术品化并不意味着伊朗织毯整体就此从室内装饰进入了艺术的领域,但它无疑使伊朗织毯成为19世纪末20世纪初整体艺术中被接受的语汇,从而也提高了其市场吸引力。在资本经济开始全球化的19世纪末,欧美国家作为消费端,其需求的增长传导到伊朗本土促进了织毯业的迅速发展,其中大部分是通过外国资本实现的,而这些外国资本中最具代表性的是齐格勒公司(Ph. Ziegler and Company)。本节中伦敦阿尔达比勒织毯的修缮也正是通过它完成的。

图2 齐格勒织毯,约1880-1896,伊朗苏丹阿巴德,200cm x 125cm,埃米尔·阿尔皮杰收藏,(图源:Ittig,1992)

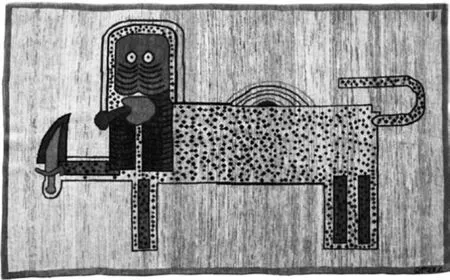

二、1870s-1910s:齐格勒织毯

与阿尔达比勒织毯作为某种宗教捐赠因此具有包含赞助人信息的铭文不同,齐格勒公司作为中间商不在委托制作的织毯上标明公司的名称。此外,“齐格勒织毯”也常被用来指代伊朗19世纪末期外销织毯这一类别,而非必然由齐格勒公司委托制作。因此现在确定无疑属于齐格勒的委托制作的只有埃米尔•阿尔皮杰(Emil Alpiger,1841-1905)私人收藏中的织毯。阿尔皮杰是齐格勒公司在伊朗苏丹阿巴德(Sultanabad),即现在的阿拉克(Arak)所设办事处的第一位经理,于1859至1896年间驻于伊朗。

齐格勒公司在苏丹阿巴德的织毯业活跃于19世纪中后期到1930年代的大萧条期间,是最早投资伊朗织毯业,并占有市场份额最大的外国公司之一——在1902年,苏丹阿巴德的织毯出口额中伊朗本地商人仅占25%,而齐格勒则高达56%。这家瑞士进出口公司于1855年在英国曼彻斯特成立分公司,最初从事的是向伊朗出口棉织物,从伊朗收购蚕丝等经济作物的活动,并于1867年,在伊朗设置了第一个办事机构。尽管传统说法是外国公司对伊朗织毯业产生兴趣是1865年蚕微粒子病(pebrine)对伊朗丝织业的摧毁后不得已的转向,但依提格(Annette Ittig)对齐格勒公司相关档案的研究显示出织毯业更多被视为原进出口活动的补充而非替代,其契机包括前一节所述的世界博览会以及手工艺运动带来的对东方装饰艺术的兴趣,尤其是在商业方面百货商场中“东方部”(Oriental Departments)的设立使欧洲的家居品味从法式的浅色系的地毯向深色系、更精致的土耳其式的地毯的转变。此外,自1870年代起,白银的贬值使从伊朗进口比向伊朗出口获利更多。齐格勒公司最初是从地方市场上购买新的与二手的织毯,到了1877年前后,公司在苏丹阿巴德设立了占地约40000平方码的综合建筑,包括办事、居住与染织等部门。其委托制作流程通常为将设计图样与染好色的织毯原料以及定金交给当地的中间人,约定交付日期,而后由中间人传达给织工(通常就是中间人的女性亲属),织工每人每天大约能织21×5英尺。在制作过程中,齐格勒公司进行定期监督巡视,以避免优质原料被替换为劣质的,或公司的图样被出售给竞争者。编织完成的织毯将送到苏丹阿巴德的总部检查是否符合合同规定。[10]103-114

齐格勒以及与其类似的西方资本通过其需求与实际组织活动促进了伊朗织毯在19世纪后半叶的复兴以及其生产的组织化与规模化,此前伊朗织毯业究竟处于什么状况尚不十分明确。有学者认为,此前主要是家庭生产的供日用的粗糙织毯,[7]51也有认为,栽绒织毯在西方市场需求产生前并不流行于恺加时期(Qajar dynasty,1789-1925)的伊朗室内装饰。[10]103但西方市场与外国资本对伊朗织毯业的催化作用是明显的,在伊朗1860至1910年间,从事织毯制作的人数大约从1000涨到了65000。[10]51

市场关系无疑也反映在伊朗织毯的纹样设计上,而这种反映又体现为几个不同的层面。首先当然是目标市场偏好对纹样设计的影响。英国领事阿伯特(Abbott)在1878年观察到苏丹阿巴德的织毯在尺幅和纹样方面还未受到西方的影响,但到了1882年狄克森(W. J. Dickson)却注意到部分伊朗织毯设计已开始迎合西方的尺幅需要和审美。齐格勒公司下发的图样,除了公司自己的设计(尽管阿尔皮杰的女儿说阿尔皮杰参与织毯设计,但更多还是来自伊朗本地的设计师(ustād)),也来自他们在欧美的客户或下游公司,[10]111-112,118然而在非委托的收购中,他们却倾向于更具传统本真性的织毯。在阿尔皮杰1872至1878年间的日记中有一页写道:

“避免所有使用苯胺染料和欧洲设计,以及尺幅不对称的织毯。另外,避免只有在中央有奖章的织毯。还有,在呼罗珊织毯中动物纹样不应夸张艳俗。在床边毯这一类别中,着意寻找使用波斯纹样的。在正反两面检查苯胺染料的痕迹。至少要尽全力避免蓝色和洋红色的苯胺染料。最古老、最传统的设计和纹样是最好的,而玫瑰纹样(由欧洲传入)务必避免。必须要在新织毯中寻找老的、经典的设计”。[10]127

然而,欧洲进口商在伊朗织毯中所寻找的“最古老、最传统的设计和纹样”并不一定真正忠实于伊朗传统。齐格勒织毯最常见的设计是纯色地上的“奖章-边角”式构图,这与苏丹阿巴德地区流行的用赫拉特纹样(hirātī)装饰的地不同。伊提格因此认为齐格勒织毯所真正追求的并不是“波斯的”而是“波斯化的”,从而反映了西方想象中的东方织毯。[10]118与此同时,这种文化杂合也不仅体现在外销织毯中。

三、1909:让-安托万·华托(Antoine Watteau,1684-1721)与阿里·阿克巴·克尔曼尼('Ali Akbar Kirmani)

这幅织毯的铭文显示它是由伊朗克尔曼省(Kirman)的总督法尔曼法尔玛('Abd al-Husayn Mirza Farmanfarma,1890年代以及1906-7年间任总督)于1909年委托阿里•阿克巴•克尔曼尼制作的。与之前讨论的两幅织毯不同,这幅织毯属于图像织毯(qālīchih-yi taşvīrī),主体部分的设计灵感来源于让-安托万•华托1719年创作的《威尼斯舞会》(Fêtes Vénitiennes,现藏苏格兰国家美术馆)。这种织毯类型在恺加王朝开始流行,[11]26是外国资本带来的“织毯繁荣”前伊朗国内除了日用织毯外的另一类织毯。克尔曼与前一节讨论的苏丹阿巴德同是伊朗织毯业的中心,尽管其外销织毯的发展稍晚于后者。1890年代中期,英国领事观察到克尔曼鲜有织毯交易,因为大部分织毯都“被总督作为礼物送给国王、首相以及其他贵族与好友”。[12]138然而到了1900年代,外销织毯已经成为了克尔曼的支柱产业之一。

尽管华托的绘画与伊朗织毯属于两个相隔遥远的艺术传统,后者对前者的借鉴在历史背景下看来却是自然而然的。随着与西方交流的增多,伊朗绘画自萨法维晚期起出现了逐渐的欧洲化,到恺加王朝晚期时这种影响已十分明显。在19世纪末,纳赛尔丁•沙(Naser al-Din Shah Qajar,1831-1896)任命了萨尼•穆勒克(Abuʾl-Hasan Khan GaffariSani'-al-molk,活跃于1814-1966)负责新建立的伊朗第一所大学(Dar al-Fonun)的绘画部门。尽管萨尼•穆勒克的绘画在本质上仍是波斯传统的,但其表面风格已十分欧洲化,而比他稍晚的恺加末期最重要的画家穆罕默德•加法里(Mohammad Gaffari,以Kamal-al-Molk之名著称,1814-1940)的绘画则几乎完全是欧洲学院派的。[13]另一方面,伊朗在英俄大博弈中显示出的落后以及1905年第一次俄国革命和国家杜马的成立、第二次布尔战争(1899-1902)、1906年南非立宪,以及最重要的日本在日俄战争(1904-1905)中的胜利等国际事件也促使了伊朗自身的现代化变革,引发了1905-1911年的立宪革命(Mashrūtiyat)。[14]而由穆罕默德•加法里建立的德黑兰美术学院(Madrasa-yi Sanayi'-i Mostazrafa)正是立宪革命的成果之一。[15]加法里的影响使伊朗绘画到1940年代末现代主义开始发展以前,都是以欧洲学院派为主流的。在现代化与绘画风格欧洲化的背景下,这幅受《威尼斯舞会》启发的织毯并不是个例。法尔曼法尔玛还委托阿里•阿克巴•克尔曼尼制作过一幅表现世界民族国家之树的织毯,其中恺加王朝穆罕默德•阿里•沙(Muhammad Ali Shah,1907-1909在位)的肖像被置于民族国家之树的最高处,被英国维多利亚女王(Queen Victoria,1837-1901在位),奥斯曼苏丹阿卜杜勒-哈米德二世(Abdul Hamid II,1876-1909在位),美国克利夫兰总统(Grover Cleveland,1885-1889,1893-1897任总统)等政治首脑环绕。这幅制作于1907年,送给恺加国王的礼物明显与立宪革命相关联。此外还有克尔曼的一位地主和政府官员米尔扎•侯赛因•汗(Mirza Husayn Khan,即'Abd al-Sultanih)委托制作的一件名为世界民族(races of the world)的织毯。

图3 阿里·阿克巴·克尔曼尼,1909,伊朗克尔曼,羊毛栽绒,棉质经纬纱,248cm x 178cm,1122KPSI,现藏维多利亚与阿尔伯特博物馆。© Victoria and Albert Museum, London

图4 米尔·摩苏尔·阿尔冉吉,1920至1940年代,现藏德黑兰织毯博物馆。(图源:Muvaqati et al.,2018)

克尔曼尼的这幅织毯与前一节的齐格勒织毯从两方面显示出这一时期的文化融合,然而从克尔曼的第一任英国领事珀西•赛克斯(Percy Molesworth Sykes)对这类织毯的反应来看西方对这种织毯是难以接受的。赛克斯称这类织毯的设计为“可怕的半欧洲式的纹样”,与之相反,伊朗传统的花卉设计则能够“几乎使所有其他织毯显得花哨廉价”。他认为,伊朗织毯业的健康发展并不需要融合创新,而应该摒弃欧洲设计,坚守传统的纹样,所需做的只是开拓新市场,积累作为室内装饰的名声。[12]139这些反应显示出传统本真深深扎根于伊朗织毯的价值赋予。

四、20世纪上半叶:《四季》(Chahār Faşl)

《四季》由大不里士(Tabriz)画家、织毯设计师、讽喻诗人米尔•摩苏尔•阿尔冉吉(Mir Musul Arzhangi,1882-1963)设计于伊历14世纪的前1/4,[17]43即公历1920年代至1940年代。它是一幅图像织毯,其构图中也可以看到以阿尔达比勒地毯为代表的传统的“奖章-边角”式构图的影响。正中奖章部分的纹样是被十二星座围绕着的大流士大帝(Darius the Great,公元前522-公元前486在位)与琐罗亚斯德教的法拉瓦哈(Faravahar),从奖章辐射出的四条装饰线将画面均分为四个部分,右下-左上-左下-右上以春夏秋冬的顺序表现了四季的景象以及波斯波利斯(Persepolis/Takht-i Jamshid,始建于公元前6世纪)、塔克基思拉宫(Taq Kasra,6世纪)、苏丹尼叶拱陵(Dome of Soltaniyeh,14世纪初)、大不里士蓝色清真寺(Masjid-i Kabud,15世纪)四座代表伊朗历史的四季的古迹。[16]《四季》随后成为大不里士织毯一个流行的模板,而米尔•摩苏尔•阿尔冉吉在设计中对伊朗古代建筑的使用也开创了后来被称为考古纹样(tarh-i zīrkhākī)的织毯纹样。[17]42

米尔•摩苏尔•阿尔冉吉被认为是最早设计现代伊朗织毯的设计师之一。[16]1882年他出生于大不里士一个可以追溯到阿巴斯·米尔札王储(Abbas Mirza,1798-1833)的宫廷画师米尔克•大不里兹(Mirk Tabrizi)的艺术世家。他在17岁时前往第比利斯(Tiblisi)和莫斯科的艺术学院学习,受到瓦西里·苏里科夫(Vasily Surikov,1848-1916)、伊凡·艾瓦佐夫斯基(Ivan Aivazovsky,1817-1900)等画家的影响,此后他还在欧洲游历过一段时间。米尔•摩苏尔•阿尔冉吉代表着伊朗织毯设计中新形式的出现,一方面体现为这里的设计师不再仅仅是匠人,而是在细密画、油画等传统中被认为属于精英艺术(high art)的领域里接受过系统乃至海外教育的艺术家;另一方面,不同于传统中“大师(ustād)-学徒”的传承方式的新方式也出现了。1919年,米尔•摩苏尔•阿尔冉吉与他同样留学俄国的弟弟拉撒姆•阿尔冉吉(Rasam Arzhangi,1892-1975)在大不里士共同创建了米尔克工艺美术学院(Hunaristan-i Hunar-ha-yi Ziba-yi Mirk/ Hunaristan-i Sanayi' Mustazrafih-yi Tabriz)。这是伊朗国内成立的第二所此类学校,仅次于首都的德黑兰美术学院。[18]

这种变化背后的动力不仅来自艺术领域自身的发展逻辑,也来自伊朗的社会历史背景。尽管织毯出口经过19世纪后半叶的发展成为能够带来巨大利润的行业,但这些利润大多为投资的外国资本取得,巴列维政府因此希望能够掌握这一产业从而将利润留在国内,并于1936年成立了伊朗织毯公司(Iran Carpet Company)。该公司于1936至1938年间,通过政府干预在织毯的生产监管与出口两方面取得了垄断地位,其目的包括保证伊朗织毯质量,推动传统设计与工艺发展。在这种倡议下,织毯设计被纳入德黑兰美术学院的教学,后者培养的设计师则被委托为伊朗织毯公司进行设计。到了1938年,尽管这种垄断地位在美国进口商的抗议下终结了,但伊朗政府向他们加收2%的税继续用以保护传统和提升伊朗织毯质量。[7]57另一方面,1930年代国际性的经济萧条以及随后的二战造成了伊朗织毯海外市场的萎缩,如齐格勒公司就是在1930年代撤出伊朗,但与此同时,国内市场却持续扩张,包括战争期间,因为织毯在通货膨胀时期被认为是一种可以保值的资产。[10]121-122[7]73-74这些变化逐渐抵消了欧美市场审美,包括他们对传统本真性的偏重对伊朗织毯设计影响,而使织毯设计向着适应本国市场,尤其是巴列维时期新崛起的技术精英的审美的方向发展。

美术学院模式不仅出现在德黑兰与大不里士,也辐射向伊朗其他的艺术与织毯设计中心。例如在伊斯法罕,毕业于德黑兰美术学院并留校任教过一段时间的画家、织毯设计师伊萨•巴哈多利(Issa Bahaduri),在1937年伊斯法罕工艺美术学院(Hunaristan-i Hunar-ha-yi Ziba-yi Isfahan)成立后担任该校校长长达30年,教授细密画、油画和织毯设计课程,其学生包括伊朗当代最著名的细密画家,同时也从事织毯设计的马哈茂德•法尔希奇扬(Mahmoud Farshchian)。美术学院模式对伊朗织毯最大的影响在于,它为织毯设计打开了与其他艺术门类,尤其是传统中被认为是精英艺术的门类的合作创新的空间,使其有机会从手工艺走向艺术。这使伊朗织毯无论是纹样还是结构方面都开始进行更大胆的探索。但随之而来的也有使织毯降格为其他艺术门类的作品的载体的问题,如同玛丽•卡托利(Marie Cuttoli,1879–1973)将毕加索、柯布西耶等艺术家的作品重制而成的大型挂毯在1950年代已经更多被视为装饰而非艺术作品。[19]307

图5 帕尔维兹·塔纳沃利,《狮与剑III》,1974,121cm x 199cm。© Meem Gallery

当然,《四季》仅仅是一个开始,伊朗织毯还有与绘画,甚至是现代主义绘画融合的很大空间。米尔•摩苏尔•阿尔冉吉的弟弟拉撒姆•阿尔冉吉在回到大不里士前已经与德黑兰受现代主义影响的艺术界建立了紧密的联系。他在菲尔多西路创办了德黑兰的第一家画廊——阿尔冉吉画廊(Nigaristan-i Arzhangi)。伊朗现代派诗人尼玛•尤希支(Nima Yushij)曾评价米尔•摩苏尔和拉撒姆的水彩与油画是“我们时代绘画杰出的新代表,正是由于他们的存在使伊朗绘画先于伊朗诗歌产生了现代主义”。[20]他的诗歌《雄鸡在鸣叫》(Khurus mi Khwanad)曾被伊朗第一个现代主义艺术团体“战斗的雄鸡”(Khurus-i Jangi)在宣言中引用,以表明打破传统、大胆探索现代艺术的立场。尤希支对阿尔冉吉兄弟的评价或许能够证明在时人眼中,后者已从对传统的改良迈向真正的现代主义。随着伊朗现代艺术整体的发展,1970年代出现了塔纳沃利(Parviz Tanavoli,1937-)的更为前卫的织毯设计。

五、1974:《狮与剑》(Lion and Sword)

《狮与剑III》由伊朗现代艺术家塔纳沃利创作于1974年。与前一节讨论的最早的现代织毯之一《四季》相比,它在离开传统的方向上明显走得更远。首先,它的设计者塔纳沃利已是人们通常意义上理解的现代艺术家,以抽象雕塑,尤其是“无”(Heech)系列著名,而非出身通常与织毯设计相关联的细密画传统,因此可以看到它的纹样设计也已经大幅脱离了传统的范畴。尽管狮子与太阳本身在伊朗图像传统中有古老的起源,并且是萨法维以及其后巴列维王朝的象征,但此处在现代主义抽象风格的处理下已经与其原型差距甚远。除了纹样方面,塔纳沃利也探索织毯结构上的创新可能,关注一些之前被忽略的更具有村庄或部落特色的织毯,如伊朗南部一种被称为“gabih”的更厚重粗糙的栽绒织毯,以及伊朗北部的“gilīm”。后者是一种平织织毯,其中经纱被隐藏在纬纱的紧密排布中。[21]这些部落织毯不使用像萨法维宫廷织毯那样精致的花卉纹样而使用几何纹样或者色块,使它们在晚近被视为“未被发现的极简主义”(undiscovered minimalism)并得到国际关注,进入欧洲的博物馆收藏,其中塔纳沃利起到了很大的推动作用,包括在2011年出版了相关书籍。[22]在塔纳沃利这里,织毯在伊朗似乎终于从工艺美术迈向纤维艺术,如同在西方从亨利•凡•德•威尔德(Henry van de Velde,1863-1957),到包豪斯(Bauhaus),再到安妮·阿尔伯斯(Anni Albers,1899-1994)、多萝西•利布斯(Dorothy Liebes,1897-1972)和玛丽安•斯特伦格尔(Marianne Strengell,1909-1998)三位织物艺术家对纹样与结构的创新一样。[19]305-9

尽管在伊朗现代艺术家中塔纳沃利对织毯艺术进行了格外多的投入——他的织毯收藏开始于20 世纪50、60 年代,1973 年成立了德黑兰织毯协会(Tehran Rug Society),并于1975 和1976 年举办了两场部落织毯展览;1979 年革命后,由于伊朗伊斯兰共和国相比巴列维王朝的意识形态变化和1980 年两伊战争的爆发,塔纳沃利很难在伊朗国内展出他的雕塑作品,从而将重心更多地转移到织毯上,直到1988 年,移居加拿大——他并不是新大陆的唯一发现者。20 世纪60 和70 年代的伊朗现代艺术家们普遍对包括织毯在内的伊朗传统艺术与民间艺术怀有兴趣。这种兴趣一方面产生于伊朗现代艺术界在经历了一段时间对西方的模仿后产生的对本真性,即创造民族的现代艺术的诉求;另一方面也受到在巴列维王朝自身对文化与政治民族主义的构建,以及伊朗社会对巴列维西化路线的反对的复杂历史背景中形成的民族主义浪潮的影响。塔纳沃利与另一位伊朗艺术家赞德鲁迪(Hossein Zenderoudi,1937-)共同开创了伊朗最具影响力的现代艺术流派,同时也是对民族的现代艺术的最早探索饮水龛派(Saqqākhānih),当时他们正在为自己的创作寻找伊朗本土的素材。在同去德黑兰南部雷伊的阿卜杜勒·阿齐姆沙阿圣陵(Shah Abdol-Azim Shrine)时,他们为圣陵中一些宗教招贴、驱邪用的印章和图样所展现出来的单纯、重复的纹样和明亮的色彩所吸引。塔纳沃利认为赞德鲁迪为这些素材所作的草图就是最早的饮水龛派作品。[23]他关于这种现代主义与伊朗传统的结合背后的想法解释道:“在我们之前,艺术家们为模仿毕加索或塞尚而骄傲,但我们不同,我们有我们自己的流派,自己的艺术。我不想模仿西方艺术家,我们希望能够更伊朗,因此我利用我手边所有的工具:锁,格栅。渐渐地我找到了自己的构造,一种伊斯兰背景艺术家的构造。”[24]在塔纳沃利的雕塑中反复出现的很多元素,除了狮子外,还有格栅和锁等也进入了他的织毯设计,如他在1975年设计的立体主义风格的织毯《诗人和夜莺》(Poet and Nightingale,1975)。塔纳沃利对伊朗织毯尤其是部落织毯的再发现以及结合织毯与现代艺术的创作使他从保护传统本真与创新使之成为纤维艺术两方面延续伊朗织毯的生命力,然而就像伊朗现代艺术本身一样,伊朗织毯的现代化也在1979年革命后和两伊战争期间出现了暂停,等到织毯艺术重获重视时,尽管创新还在继续,但明显已不再像塔纳沃利那样大胆,而更多是沿着与前述阿尔冉吉相似的路线。

六、1979年之后:《智慧的垂首》(Kham-i Ma'rifat)

《智慧的垂首》的设计者拉萨姆•阿拉伯扎德(Rasam Arabzadih,1915-1997)是1979年革命建立伊斯兰共和国后最重要的织毯设计师。1996年,德黑兰市政府为他成立了基金会和博物馆,展出阿拉伯扎德捐赠的66件作品。阿拉伯扎德出生于1915年,他因为曾师从穆罕默德•加法里的父亲很早就接触了绘画、雕塑和织毯设计等艺术门类,在前往德黑兰学习后他曾在德黑兰大学教授过一段时间绘画和雕塑,但最后决定从事织毯设计,前往各村落向当地人学习织毯技巧,并在23岁时,成立了自己的工作坊。阿拉伯扎德的设计以图像织毯或者说绘画织毯(tāblau farsh)为主,受到神秘主义的很深影响,在设计中对文学故事和神秘主义隐喻有丰富运用。他的女儿,也是一位织毯设计师这样描述他的创作过程:“大师(指阿拉伯扎德)与他的神有一种亲密的关系。当他想要创作时,他会躲在僻静处,从直觉中获取灵感。有时在宵礼中他会在图尔拜(muhr)上拜伏几个小时,而当他终于起来时他就开始创作。”[25]对神秘主义的偏爱在图6的作品中体现得很明显,画面中从人物到植物都呈现出一种弯曲的态势,表现人物沉浸于永恒的垂首中,从而可以醉饮最纯粹的“一”的美酒,超越自我和真主联结在一起。这幅作品还被特意置于靠垫的背面,从而强调对隐秘意义的关注。[26]

图6 拉萨姆·阿拉伯扎德,《智慧的垂首》,72cm x 90cm。© Bonyad-i Rasam Arabzadih

阿拉伯扎德树立了一种远离商业的形象。他不愿为他的作品定价出售;他的工作坊从事了大量教育工作,包括对残障人士和囚犯的织毯技艺的传授——在巴列维时期他被邀请去教授囚犯们编织织毯,而他提出,他只教被判终身监禁的囚犯,作为交换在作品完成时这些囚犯将获得释放,以这种方式他为4位囚犯争取到自由。[25]此外,他还提出要以无名的编织艺术,即“出于爱的编织”(knots of love)来代替所谓织毯业。对他来说,编织织毯时手的重复动作类似于苏非主义的冥想仪式萨玛(samā')。[2]10然而即便如此,他也不得不面对1979年革命后,伊朗织毯业面临的实际问题。革命后最初的一段时间中,织毯由于被认为是属于资产阶级的而被刻意回避,许多犹太裔和亚美尼亚裔伊朗人这些传统投资织毯业的人群因此离开了伊朗前往美国。然而随着两伊战争和霍梅尼时代的结束,伊朗的关注重心转向经济重建,织毯的经济潜力也被重新意识到,从而纳入很多地区的发展计划。此外,伊朗发展织毯业还有一个重要目的,也是农业部1990年代的主要目的之一——该部门在革命后接收了巴列维王朝的伊朗织毯公司——即通过织毯业在农村创造工作机会,限制农村人口涌入城市,以控制伊朗城市化的畸形发展。[2]110但复兴伊朗织毯业面临着众多问题,其一即制裁使伊朗织毯失去了美国市场。作为回应伊朗在工业、矿业与商业部(the Ministry of Industries, Mines and Commerce)的倡议下于2003年成立了非政府组织伊朗国家织毯中心(the Iran National Carpet Center),以组织协调织毯生产销售的各个方面——由于巴扎商人的坚持,伊朗织毯生产有很大部分还是以家庭作坊的方式完成的,因为这种方式被认为性价比最高——并与基什岛(Kish)自贸区合作,与基什贸易促进中心(Kish Trade Promotion Center)联合举办了数届基什岛手工织毯国际博览会(The Kish Island Handmade Carpet International Exhibition),以开拓美国以外欧洲、东亚,尤其是海湾国家的市场。[2]110-112更重要的问题则来源于织毯业内部其他国家的竞争。在1995年伊朗一场关于织毯的国际会议上,伊朗农业部官员给出了伊朗织毯市场份额下滑的数据,从1980年的40%,到1985年的16%,再到1995年时,经济重建工作带来的一定回升——28.6%。该会议在应对市场竞争方面的共识是伊朗织毯必须在设计上创新以适应这种竞争,为此阿拉伯扎德提出了发展中端而非高端市场,以他的创新设计加上他的指导制作通过定期推出新设计来使伊朗织毯与其他国家竞争的解决方案。然而在这里,《四季》一节讨论过的问题再次出现了。阿拉伯扎德的设计被一些与会者认为,“可以在任意一种媒介”而不一定是织毯上实现,从而模糊了伊朗织毯的特性或优势。[27]

图7 纳兹古尔·安萨里尼亚,《韵律与理性》,2009,羊毛,丝,棉,350cm x250cm。(图源:www.rugrag.com)

图8 《韵律与理性》细节

七、2009:《韵律与理性》(Rhyme and Reason)

除了以阿拉伯扎德为代表的织毯设计行业本身,在伊朗当代艺术中也可以找到织毯的身影,尽管这里关注的重心已不再是织毯本身的结构与纹样,而更多的是织毯作为一种籍以反思传统与今天之关系的媒介。这里选取纳兹古尔•安萨里尼亚(Nazgol Ansarinia,1979-)获得2009年迪拜阿布拉阿财团艺术大奖(Abraaj Capital Art Prize)的《韵律与理性》为例是因为这件作品是通过纹样设计来表达艺术家的当代思考。受平面设计的教育背景影响,安萨里尼亚2008年的《纹样》系列(Patterns)和《韵律与理性》都是在第一眼看上去传统的装饰纹样中融入了伊朗人日常生活的场景。对于为什么要做这种融合,安萨里尼亚解释道,这些作品的“灵感是伊朗人熟悉的图像与生活经验。尽管主题是现代的,但它保留了波斯地毯的原始设计与结构。这样,这些新纹样在形式上对人们来说是熟悉的,但是却传达了与其原型非常不同的意义。在第一眼或远距离看时它们或许显得普通,但是细看之下,它们则开始显示出意想不到的景象,打破外来者对东方的浪漫想象并引起伊朗人对日常事物/图像的潜能的关注。换言之,我选择了作为伊朗生活中常见物品的织毯,并通过它的繁复和其图像的象征意义来展现与探讨伊朗社会存在的复杂性。”[28]在她同年的另一个系列《修复》(Mendings)中也包含一幅织毯,其中她将人们日常生活中常见的织毯分为两半,各去掉一部分再重新拼合起来,从而打乱它原有的功能与意义,并赋予它一个新身份。另一位伊朗当代艺术家提劳夫康(Sadiq Tirafkan,1965-2013)晚期的作品《人类织毯》(Human Tapestry)从某种程度上也可以视作一种另类的织毯纹样设计,尽管作为多媒体艺术它比《韵律与理性》离织毯这一媒介更远了些。但在这件作品中提劳夫康用无数伊朗人的肖像拼成伊朗传统织毯的纹样,通过将传统与现代人及现代美学联系在一起以示对传统艺术及其无名艺术家的纪念,其中融合在织毯中的人像的无名性,与传统艺术家的无名性形成了互文。

结 语

在《韵律与理性》中,从安萨里尼亚“打破外来者对东方的浪漫想象并引起伊朗人对日常事物/图像的潜能的关注”的解读,人们可以看到,一种将伊朗织毯从对其定势理解中解脱出来,正视这种习以为常背后的历史演变及其对织毯的身份构建之影响的努力。这篇论文也正是希望通过七幅织毯与它们所属的语境初步回溯这一过程。一方面从19世纪后半叶对伊朗织毯生出的以齐格勒织毯为代表的商业兴趣与以阿尔达比勒织毯为代表的审美兴趣共同形成了西方世界基于传统本真的对伊朗织毯的欣赏。其资本主义经济全球化的背景与对传统本真的强调显示了格罗伊斯(Boris Groys,1947-)所分析的新自由主义多元文化的本质,其中文化被理解为文化信息或文化商品,而维护其多元性,即诉诸某种传统本真反对像克尔曼尼的融合设计是进行分工的基础。[29]另一方面,在伊朗国内,一是西方影响的进入与伊朗社会的现代化使国内市场的审美发生变化;二是织毯作为装饰艺术虽然在精英与大众艺术之分的背景下处于边缘地位,但无疑也具有艺术潜能,因此伊朗艺术从加法里的学院主义到40年代末开始的现代主义的发展在织毯设计中也可以看到回应,两者的共同作用使织毯设计中出现了从克尔曼尼模仿华托的设计,到《四季》,再到《狮与剑》那样的相应创新。这也开启了至今仍然是一个有争议点的、艺术形象在不同媒介上的迁移多大程度上使织毯失去了其特性而变得更像一个载体的问题。当然,织毯作为一种手工艺尽管其身份的不同侧面在不同历史时期有所消长,但商品、艺术品、日用品的三位一体却是一直存在的。伊朗伊斯兰共和国建立后,织毯由于其作为商品的一面重获重视,从某种程度上说,在这种背景下织毯逐渐被塑造为伊朗的象征也是新自由主义多元主义框架中的操作,尽管如对阿拉伯扎德的评价所显示,在创新与传统本真间保持有利市场竞争的平衡是一件困难之事。但是随着霍梅尼时代和两伊战争的结束,宽松化了的文化环境使织毯成为反思过去与今天,也即传统本真本身的中介,这突出了它作为承载着集体记忆的日用品的一面。综合来看,在19世纪后半叶至今的伊朗织毯的现代化之路中,商品、艺术品、日用品共同构成了伊朗织毯的多重身份,同时也决定了它在传统本真与创新之间的尺度。