基于社区的乡村生态旅游参与障碍分析

——以林芝嘎拉村和唐地村为例

何 伟 桑森垚

(①西藏大学旅游与外语学院 西藏拉萨 850000②浙江海洋大学经济管理学院 浙江杭州 316022)

一、引言

2019年西藏全面脱贫的目标初步实现后,西藏乡村将面临由高质量发展驱动乡村全面振兴以及防止返贫的新挑战。尤其是考虑到乡村所特有的生态环境和社会网络脆弱、环境依赖性和社会嵌入性较强的特点,如何在巩固西藏乡村脱贫的基础上,实现乡村的可持续性和内生性发展是保障西藏未来经济活力的重要因素[1]。作为西藏乡村脱贫路上的重要工具,乡村旅游因其较强的社区联动性和地方品牌化功能进一步得到了西藏决策层的青睐。尤其是在习总书记不断强调的“绿水青山就是金山银山”以及西藏自治区党委政府因地制宜提出的“冰天雪地也是金山银山”的生态保护和经济发展融合发展要求下,西藏乡村旅游被作为“生态旅游+”和“社区参与+”的替代方案被反复提及,即所谓基于社区的生态旅游(CBE:community-based ecotourism)[2-3]。

但是,基于社区的生态旅游在乡村的实践中一向面临着本地社区弱参与(weak involvement)的困境[4]。原因在于传统的乡村旅游发展以自上而下的社会规划和制度性引导为核心,强调政府的资本嵌入,而基于社区的生态旅游则强调自下而上的社区参与和自上而下的制度性引导相结合,通过强化本地居民对旅游发展的支持以及强化本地居民的环境保护意识和行为(pro-environmental behavior)而促进有机的乡村旅游保护性开发[5]。但这在较弱政治参与能力和较强原始自然宗教意识以及较差生态知识普及的西藏乡村地区面临着较大的限制。因此,探索西藏乡村社区居民的乡村生态旅游参与障碍,并发现其面临的最大困境对于可持续的西藏乡村旅游开发具有重要的现实意义。

参与障碍作为重要的生态旅游社区管理的概念在过去十年间得到学者广泛的关注[6]。过去的研究总结了社区参与的不同限制,包括中央政府的公共行政和规划限制、取法协调和有效的规划系统、旅游数据收集的不充分、缺乏合格的管理人员、精英俘获、法律层面的缺失、本地居民的冷漠以及社区参与的高成本等[7]。总结而言,社区旅游参与障碍可以分为制度/结构性障碍、操作性障碍、文化性障碍三种[8]。其中结构性障碍是指社区的管理机构在充分的社区增权、相关的促进规制和社区旅游发展态度方面的不明确,同时包括资源的协调和合理分配;操作性障碍则涉及社区参与中的具体操作层面,包括社区的管理模式、内外部的合作以及规划方案的传达等;而文化性障碍则意指社区居民在参与中实际碰到的困难,包括相关知识的不足、参与机遇的缺失以及对社区参与的负面态度等。结构性障碍、操作性障碍以及文化性障碍结合起来,对乡村生态旅游的社区参与障碍做出阐释。然而每个地区乃至每个乡村的基于社区的生态旅游因乡村的文化嵌入和社会嵌入以及资源嵌入的区别,而存在不同的差异。因此,其参与障碍也各有不同。比较不同乡村的参与障碍的区别,可以有效地发现减少参与抗力,并增加有效参与的方案,同时可以发掘特定地区乡村社区的参与特点,以针对性的提出提升基于社区的生态旅游的方法方略,从而完善可持续乡村旅游发展路径。

因此,本研究选择西藏自治区林芝市两个不同的乡村嘎拉村和唐地村作为比较性研究的对象,通过AHP-FCE分析,一方面探讨林芝市乡村旅游发展背景下,社区参与障碍的相对权重;另一方面则探讨两种不同发展内涵的乡村各自存在的乡村生态旅游社区参与障碍的区别。嘎拉村和唐地村分别作为林芝乡村生态旅游的两个名片,各自拥有不同的发展路径和品牌优势。对于嘎拉村而言,借助古桃林开发赏花旅游以促进乡村社区参与是其发展的核心方案,并借此开发了西藏乡村旅游名片-桃花村旅游;对于唐地村而言,其借助国家级风景名胜区——措木及日风景区吃上了旅游饭,是典型的景区依托型生态乡村旅游目的地。两者相比较研究,可以有效达成研究目的。

二、CBE旅游

生态旅游是全球旅游业中增长最快的部门之一,并被视作促进环境保护、可持续发展和旅游实践“绿色化”的有效路径[9]。国际生态旅游协会将生态旅游定义为“前往保护环境和维持当地人民福祉的自然区域”,这使生态旅游得以有别于自然旅游;自然旅游包括参观自然景点,但没有实现环境或社会保护的明确目标;因此生态旅游还可以被定义为“促进保护和可持续发展的自然旅游”。生态旅游并非独立的旅游形态,而是众多旅游方式的一贯性说法,包括自然漫步、冲浪、登山旅游、野外徒步旅行和潜水等。然而,所有的生态旅游方式都有三个基本标准:第一,景点应以自然为基础;第二,旅游行为应致力于促进社会经济和环境的可持续性;第三,游客体验应侧重于学习和教育。以这三个原则为基础,CBE旅游应包括:①当地参与、控制或拥有生态旅游倡议;②注重环境保护和本地生计利益,致力于促进传统文化和地方文化;③有利于促进社区人权和社会正义。即,CBE旅游不仅在于保护野生自然环境,还在于保护可持续发展的地方文化和地方生计,以促进社区分享旅游发展所带来的利益。

CBE旅游对不同的利益相关者意味着不同的内涵[10]。对于政府而言,CBE旅游意味着自然环境保护和区域经济社会协调发展的契机;对于企业而言,CBE旅游意味着通过开发自然环境产品和文化生态产品,获取经济收入的同时,促进所在社区就业增长以及经济利益增加;对于社区而言,CBE旅游意味着本地社区居民的生计好转、人均收入增加、教育水平增加和全社区的自然保护意识增加。在保护理论和实践的背景下,CBE旅游是一种基于社区的自然资源管理形式,不止是积极投资保护自然区域或通过提升就业促进社区受益,而且意味着利益相关者协商机制的形成,乃至社区增权[11]。

三、案例地概况

本研究选取西藏林芝市嘎拉村和唐地村两个村作为研究案例地进行比较研究。

(一)嘎拉村

嘎拉村位于318国道沿线,西距林芝县城16千米,东距林芝镇6千米,平均海拔2900米。该村交通便利,地理位置优越。2005年由真巴自然村和嘎拉自然村两村合并而成。全村共有32户,153人。其中,一般贫困户1户,低保户2户,劳动力68人。嘎拉村属于半农半牧村,其山野桃林是远近闻名的“桃花沟”,总面积约286亩,有野桃树1253棵,享有“桃花村”之美誉。该村作为“林芝桃花文化旅游节”举办地,自2002年开始已经成功举办过14届。“林芝桃花文化旅游节”的成功举办,促进了全村走向乡村旅游发展的快车道。目前全村16户办起了农家乐,2户开办家庭旅馆。

此外,政府投资了860万元建设嘎拉小康示范村,投资150万元改造升级嘎拉“桃花园”工程,将嘎拉桃花村打造成具有“四大功能”(“林芝市桃花旅游文化节举办地”“林芝市城市公园”“林芝市婚纱摄影基地”“大学师生实习写生地”)的示范村。同时,2016年6月1日,嘎拉桃花村旅游公交线路正式运营,为使援藏项目更好地惠及林芝人民,鼓励本地群众前往嘎拉桃花村休闲观光。

2017年,在“第十五届桃花文化旅游节”期间,共接待游客73900多人次,旅游收入突破200万大关(共计226万元)。其中门票收入195万余元;游客接待中心、广告牌等租赁收入18.9万余元;家庭旅馆、农家乐及摊位等经营性收入12多万元。同比增长88%,相比2013年翻了38倍,是西藏自治区发展少数民族村寨旅游以实现旅游扶贫的经典案例。

(二)唐地村

唐地村位于西藏自治区林芝八一镇318国道沿线,下辖岗荣自然村,距离八一镇10千米。最早统计全村共44户176人,劳动力66人,耕地面积381亩,牲畜总头数为809头。2008年该村农村经济总收入达230.09万元,其中交通运输收入45.8万元,劳务输出收入31.1万元,人均纯收入5827.30元,人均现金收入4253.93元。唐地村依托措木及日旅游景区,积极发展乡村旅游,是西藏乡村旅游中景区依托型旅游目的地的成功名片。

措木及日位于藏东南重镇八一镇东北角,景区入口距八一镇2千米,是比日神山国家级森林公园的核心区,也是国家级水利风景区。景区内的主要景点有:工布庄园和古寺庙遗址;布达拉宫神山、姻缘松和英雄树/英雄石;神牛蹄印石、天然观音神佛、财神宝座及孝敬石;巴吉牧居;神牛祈祷和祈寿台;旧伐木区与茶商古道遗址;措木及日与昂措湖等。景区文化底蕴丰厚,独特的冰湖牦牛与美丽的“神牛返湖”神话传说相映衬,特别是入口处的工布风情民俗文化村——唐地村更能体验到藏族的文化精髓。

四、分析流程

(一)建立层次结构模型

本研究采用AHP-FCE模糊层次分析法,首先利用AHP权重分析对分成三层次的西藏乡村社区生态旅游参与限制因素进行权重分析。西藏乡村社区生态旅游参与限制综合评价指标体系由Tosun(2000)的研究兼以研究者的田野调查整合而成,见表1,分别是总目标层、准则层和指标层。准则层包括结构性限制要素、操作性限制要素和文化性限制要素三类,分别标以G1、G2、G3。结构性要素下囊括A1-A7 7个指标,操作性要素下包括B1-B4 4个指标,文化性要素下包括C1-C5 5个指标。

表1 西藏乡村社区生态旅游参与限制综合评价指标体系

(二)权重赋值

1.利用德尔菲专家评价法构建判断矩阵

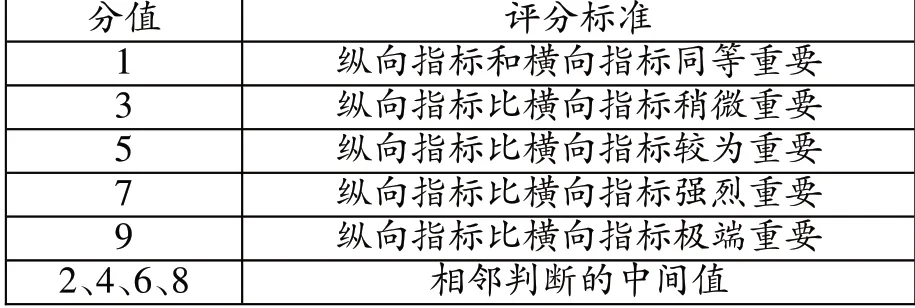

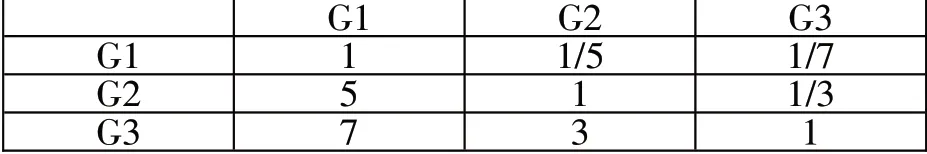

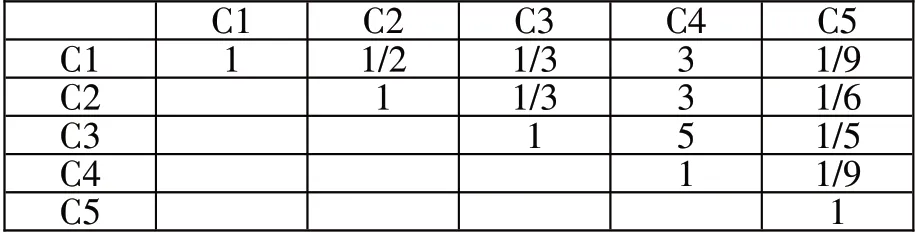

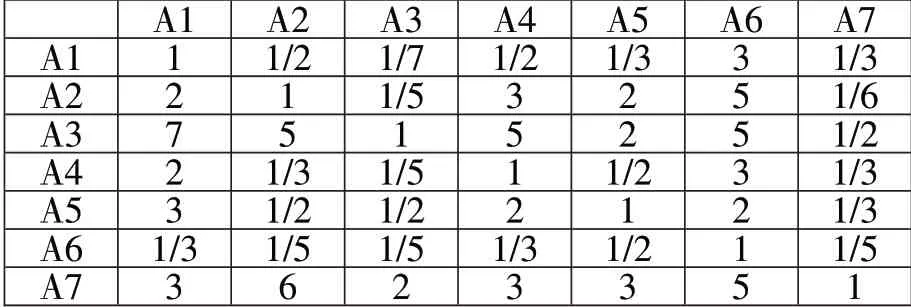

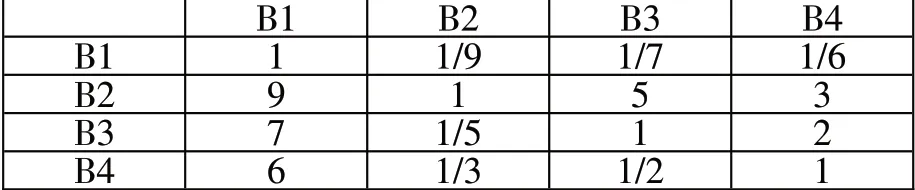

赋值方式采用AHP分析法中常用的1-9或其倒数赋值的方式,具体见表2。对某一层次同一纬度内的要素进行两两比较,并建立判断矩阵(见表3-表6)。

表2 赋值标准

表3 G1-G3判断矩阵

表6 C1-C5判断矩阵

采用德尔菲专家评价技法,通过三轮15名专家的反复赋值,并藉由两名专家构成的专家小组的反复论证,对准则层和指标层各维度的相对重要性得出最终统一的结果。

表4 A1-A7判断矩阵

表5 B1-B4判断矩阵

2.对判断矩阵进行一致性检验

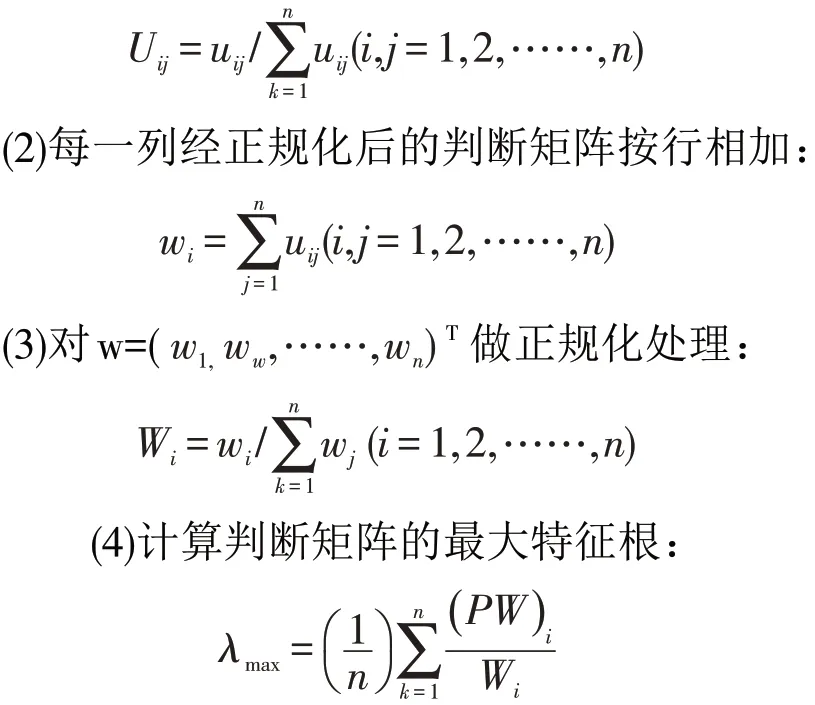

3.利用层次分析法(和积法)求层次权重

通过一致性检验的判断矩阵可以进行层次权重的计算。

(1)将判断矩阵每一列归一化:

结果如表7-表10

表1 0 C1-C5向量归一化及矩阵随机一致性检验

表7 G1-G3向量归一化及矩阵随机一致性检验

表8 A1-A7向量归一化及矩阵随机一致性检验

表9 B1-B4向量归一化及矩阵随机一致性检验

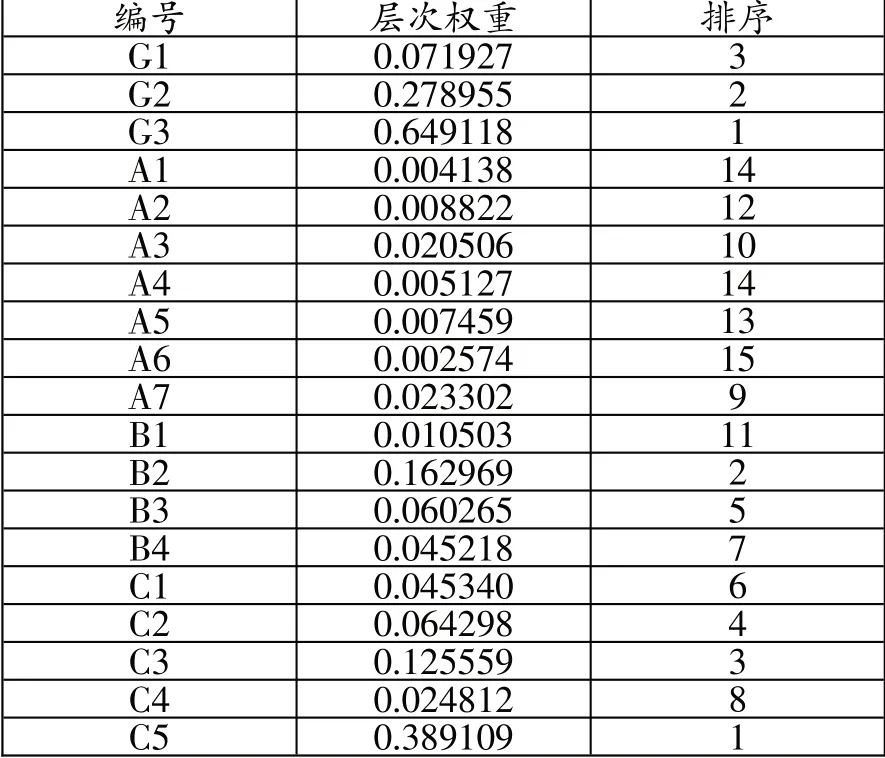

最终得出的层次权重如表11所示。权重比较的结果显示,在西藏乡村生态旅游参与情境下,对于社区参与而言最大的限制是文化性要素;其次是操作性要素;最不重要的限制是结构性要素。而对于指标层而言,最重要的则是本地居民缺少必要的正式教育和生态旅游相关知识以及缺乏有效的内外部合作,而最不重要的则是政府的态度不明朗和政府缺少专业性。这与过去的研究大致相仿,即CBE旅游的核心是社区参与,而不是政府指导。

表1 1分层次权重排序

4.模糊评价(FCE)分析

模糊评价分析是将专家的定性评判转换成定量数据并通过一定的计算获取任务表现或某商品竞争力的有效方式。结合AHP层次分析所得出的权重值,可以有效进行系统较高信度的评价。

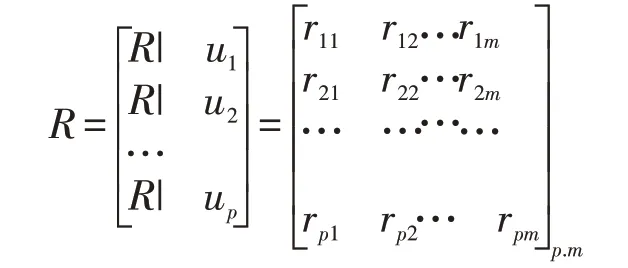

其具体步骤为:

P为评价对象指标

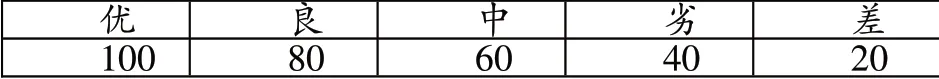

(2)构建评价集V,该评价集是由一系列对对象的评语构成,如本研究所采用的优、良、中、差、劣五种评语。

(3)量化模糊隶属矩阵R,本研究所采用的量化方式为优(100-80)、良(80-60)、中(60-40)、差(40-20)、劣(20-0)。如下:

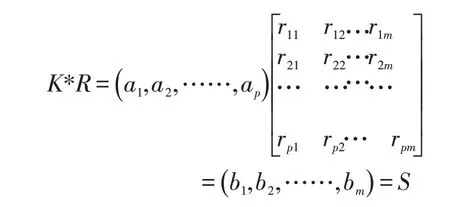

(4)将权重集K(AHP分析结果)和矩阵R进行加权,最终得到评判结果向量S。

(5)对评判结果进行排序以对多个被评事物进行竞争力评价。该排序可以是最终结果而或是对准则层乃至指标层的分要素排序。

利用yaahp软件,利用表12的评价等级论域作为专家模糊评价基准生成模糊评价问卷,获取专家评测数据。

表1 2 FCE模糊评价准则

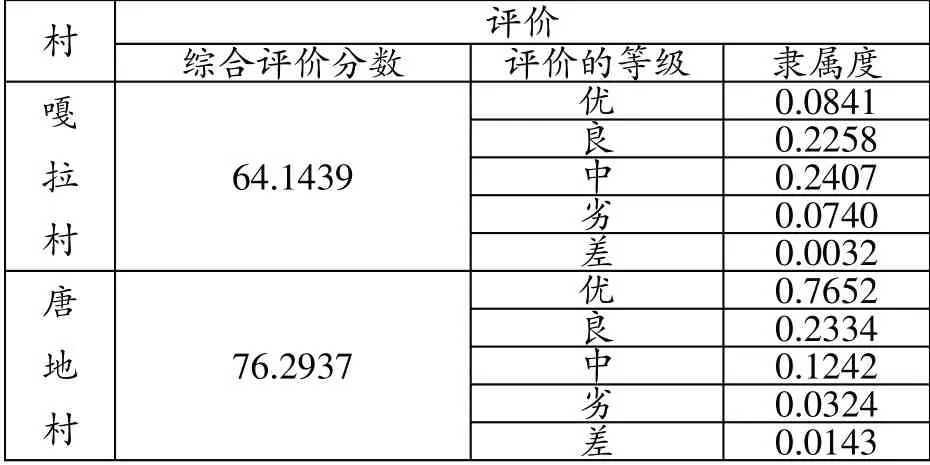

通过导入专家评测数据,结合AHP分析的权重结果,最终得出结果如表13和表14所示。嘎拉村的生态旅游社区参与障碍取中、良,唐地村的生态旅游社区参与障碍取优,即嘎拉村比之唐地村,面临更多的参与障碍。具体而言,横向比较嘎拉村和唐地村,唐地村的结构性因素高于嘎拉村,嘎拉村的操作性因素高于唐地村,而唐地村的文化性因素远高于嘎拉村,这与两村的生态旅游发展方式有关。唐地村是景区依托型旅游发展方式,其政府政策的受限程度必然低于类似于嘎拉村的村落发展型和节庆体验型景区;而景区依托必然对村居本身的文化破坏性较低,反而有利于促进本地文化的深度融合。纵向比较,嘎拉村的操作性因素最优,结构性因素最劣;而唐地村的文化性因素最优,操作性因素最劣,这对两种村居提出了进一步发展的要求。

表1 4两村准则层评分对比结果

表1 3两村综合评价结果

结论

本研究以CBE理论为指导,通过AHP-FCE模糊层次分析法探索了西藏乡村生态旅游社区参与障碍的相对权重。研究结论为西藏少数民族乡村生态旅游发展过程中的社区参与强化提供了有效的参考方案。结果显示,在政府作为乡村旅游发展规划主导利益相关者的前提下,通过增加地方文化本真的合理嵌入是有效增加西藏乡村生态旅游社区参与的关键;而专业的政府主导和知识普及同样重要;另外,如何增加本地居民感知旅游发展的积极影响同样是改善乡村旅游社区弱参与的有效方式。研究对西藏乡村旅游的可持续地方品牌化具有重要的现实意义。