山地历史城镇景观基因“双系统”解译及其特征保护与气韵传承

肖 竞

张晴晴

杨亚林

曹 珂*

历史城镇指于某一历史时期营建或长期发展形成,能够反映特定时期社会历史风貌和传统文化价值的城区、市镇及其与之关联的自然、人工环境[1]。其在空间形态和价值观念两方面均具有显著的“遗传性”,是地域、传统文明营造法式和文化智慧的基因信息库。在因全球化、信息化和快速城镇化建设导致“时空压缩”和高技思维、资本逻辑盛行的现代社会,上述传统文明基因不仅在建成环境层面受到剧烈冲击、毁坏,更在价值准则层面受到严重侵蚀、异化,逐渐丧失了其对当代文明应有的精神引领、价值涵养和道德育化作用,进而造成全球文化趋同、创造力下降、身份认同缺失的价值危机[2]。在此背景下,通过对历史城镇空间、文化基因的“双系统”解译,准确把握其特征、气韵,并加以保护传承,不仅有助于改进既有历史城镇保护操作方法,更有助于现代文明从中凝练智慧、加以传承。为此,本文以“景观基因”视角切入,以山地历史城镇为研究对象,探索建构通过“双系统”基因解译和关联配对,挖掘、保护、传承其空间特征与文化气韵的系统方法。

1 景观基因视角下历史城镇保护研究

传统聚落“景观基因”是近年来城乡聚落空间形态与文化机制研究的新兴视角,其原始概念和分析方法源于生物学遗传基因理论。对于历史城镇保护而言,“景观基因”的识别、解译对城镇空间特征与文化价值的保护要素判别和传承方法建构具有重要指导意义,其相关研究进展与分析方法如下。

1.1 历史城镇“景观基因”及其研究意义

“景观基因”是城乡聚落中最基本的景观单元,是某一聚落区别于其他聚落的独特景观因子[3]。澳大利亚地理学者格里弗斯·泰勒(Griffith Taylor)最早提出运用“基因比对”方式探索城乡聚落空间布局规律的研究思路[4];康泽恩(Conzen)将其运用到历史城镇形态研究中,提出了建筑基底、地块单元、街道格局的城镇“形态基因”(Morphogenesis)研究三要素[5]。国内方面,刘沛林、胡最等阐明了聚落“景观基因”概念,提出从典型元素、图案特征、排布方式提取传统聚落景观基因的方法[3,6];段进等提出通过形态类型研究提取城乡建成环境“空间基因”的方法[7];张松警示了过度形态导向下城市“文化基因”消亡的问题[8];肖竞提出了传统聚落景观基因的多尺度识别与双系统解译方法[9]。综上,历史城镇的“景观基因”具有“空间-文化”双系统配对关联特征:一方面,“空间基因”是城镇在物质空间层面沿袭、层积的特征景观范式,影响着城镇景观的“外显之形”;另一方面,“文化基因”是城镇在地域文化层面凝结、孕育的典型价值信仰,濡染着城镇景观的“内涵之韵”。二者均携载、传递着历史城镇发展衍化的遗传信息,唯有从两方面全面识别和系统把握相应要素、特征,才能完整有效地保护、传承历史城镇的传统基因及其价值信息。

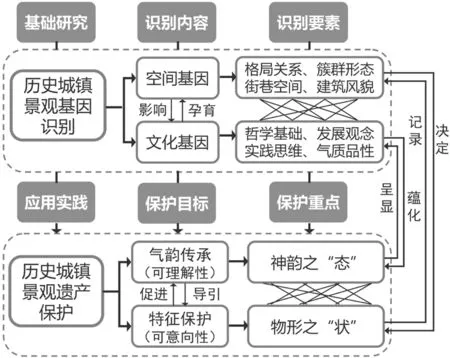

1.2 历史城镇景观基因的识别、保护方法

方法层面,既有研究虽分别探索建构了历史城镇保护与景观基因识别的基础方法,但相关方法在理论与应用的逻辑链接和要素与系统的结构关联两方面仍存在问题瓶颈。一方面,以类型学、形态学理论为指导的现有历史城镇要素调查、范围划定、建筑控制、风貌协调系统保护方法,源于快速城镇化时期扩张性建设冲击背景下“抢救性保控”城镇空间遗产资源要素的实践逻辑,在目标导向与操作执行层面均过度局限于保护对象物理“性状”的保持,忽略其有机“韵态”的延续,存在“依形套式、附形失韵”的问题,难以有效呈显和传承城镇在文化层面的价值内涵[10]。另一方面,历史城镇景观基因识别研究已建构形成以内在唯一性、外在唯一性、局部唯一性、总体优势性为基因识别原则,以及基于形态指标计算、影像叠置分析的基因识别和比对技术[11-12];但上述原则、技术存在“重特征、轻动力”和“重要素、轻关系”的问题,造成城镇遗传信息提取不完整、提取信息解释力不足。为此,本文依据遗传学基因信息存储传递的“碱基配对”原则和“DNA双螺旋”结构,提出历史城镇景观基因“双系统”识别和保护方法:1)从格局关系、簇群形态、街巷空间、建筑风貌四方面识别城镇的“空间基因”;2)从哲学基础、发展观念、实践思维、气质品性四方面解译城镇的“文化基因”;3)通过对空间、文化基因的关联配对和一体化保护,完整传承城镇相关遗传信息,指导地域保护实践(图1)。

图1 历史城镇景观基因的“双系统”识别与保护传承框架(肖竞绘)

2 山地历史城镇景观基因的要素提取

受山水环境与自然造化影响,山地历史城镇在发展衍化过程中孕育形成了独有的空间形态和文化气韵。本节运用前述方法,从不同空间尺度和文化视角系统提取山地历史城镇景观基因的空间、文化要素因子,为其保护传承提供理论依据。

2.1 空间基因识别

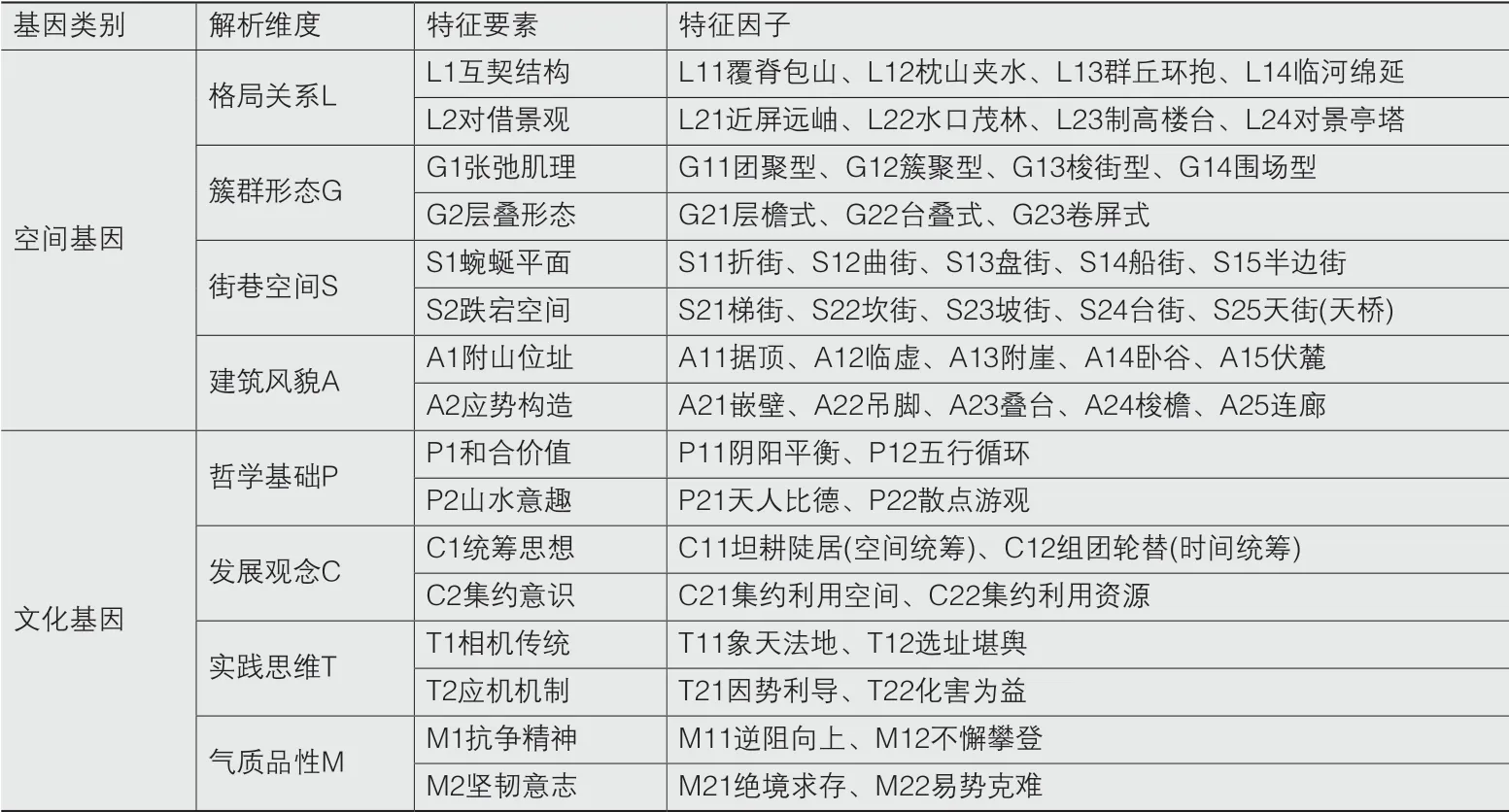

山地历史城镇的空间基因指城镇在适应山地地形、环境的营建过程中所创造、承袭的典型营造模式和景观范式。具体包括:互契格局、立体簇群、多维街巷、共构建筑,其分别记录了宏、中、微观尺度山地城镇的共性营造信息(表1,图2)。

表1 山地历史城镇空间、文化基因要素解析

图2 山地历史城镇空间基因要素因子及其特征总结(张晴晴绘)

格局关系指城镇内部空间与其周边自然环境的整体组构关系[13]。山地历史城镇的格局关系具有“城山互契”的典型特征,具体表现为“互契结构”和“对借景观”。一方面,受基址环境的天然性和唯一性影响,山地历史城镇的格局关系是有机且唯一的;并且,其顺应原生地形的建造方式也创造出覆脊包山、枕山夹水、群丘环抱、临河绵延等多种典型的人工、自然互契结构模式。另一方面,山地历史城镇的景观组织还具有“对借”传统,其亭、台、楼、塔和山、水、田、林等人工与自然景观元素常结合地形地势形成立体多维的屏、案、对、借关系。在此系统中,制高楼台、对景亭塔、水口茂林、近屏远岫均是塑造每座城镇独特景观的重要因子。

2.1.1 互契格局

2.1.2 立体簇群

簇群形态指城镇中具有功能相关性和形态同构性的建构筑物与空间环境要素在图底肌理、空间轮廓和组合关系等方面的态征[14]。山地历史城镇的建筑簇群与自然环境毗邻相生、穿插相间,其形态总体呈现出“紧凑层叠”的特征。平面肌理方面,簇群建筑与环境要素虚实交错、疏密张弛,组合形成团聚、簇聚、梭街、围场等反映其聚合机制的有机形态。三维特征方面,受起伏地形影响,山地簇群层叠错落,形成了层檐式、台叠式、卷屏式等反映不同地形坡度影响和相应营建应对方式的人工、自然环境立体构成方式。

2.1.3 多维街巷

街巷空间是由城镇中人工建构筑物与环境要素围合、限定的外部空间系统,其平面与空间形式是城镇景观遗传信息的重要携载因子[15]。山地历史城镇的街巷空间随形延转、就势跌宕,具有“立体多维”的特征。平面形式方面,山地街巷曲折蜿蜒、自由开合,在相机处理与自然地形(等高线)和实用功能结合关系的过程中,发展出折街、曲街、盘街、船街、半边街等不同基因原型。空间形式方面,山地街巷具有上下关联的立体化特征,在与起伏地形进行高程衔接的过程中,逐渐孕育出梯街、坎街、坡街、台街、天街(天桥)等典型基因原型。

2.1.4 共构建筑

建筑风貌指城镇中具有景观标识性、文化代表性的地标建筑和传统风貌建筑在形制、样式、装饰等方面的风格和状貌特征[16]。山地历史城镇建筑风貌的遗传特征主要体现在其“与山共构”的建造特点上,包括各种山位选址与接地构造。选址方面,以地标建筑与自然山体的共构位置关系为代表,可进一步分为据顶、临虚、附崖、卧谷、伏麓5种亚类因子。接地方面,山地建筑接地的不同处理方式孕育出嵌壁、吊脚、叠台、梭檐、连廊等基因原型[17],进而造就出台院、爬山楼、吊脚楼、望江楼等典型建筑形式。

2.2 文化基因解译

山地历史城镇的文化基因指城镇在山地环境影响下发展孕育的共性文化精神和价值取向。具体包括:共生哲学、集约观念、机变思维、坚韧品性,其为山地居民在与自然融合、协调、博弈、抗争的生产生活过程中形成的精神遗产(表1)。

2.2.1 共生哲学

哲学基础是地域文明世界观的基础架构,是地方族群认知现实世界生存规则、设定理想世界目标秩序的基本思路和原则[18]。对于山地历史城镇而言,强调人类活动响应、配合自然环境和保持人工-自然力量均衡、和谐的“天人共生”思想是其哲学基础,具体表现为“和合价值”与“山水意趣”两大基因要素。“和合价值”即人与自然共荣共生的价值观,包括阴阳平衡、五行循环等理论学说,在山地先民的营居观念中留有深刻烙印。“山水意趣”则为山地居民在经年累月的山居环境体验中发展形成的一系列天人交感和山水寄情的文化、审美直觉。具体包括山仁水智的天人比德思想和步移景异的散点游观意趣,其深刻、全面地影响着山地历史城镇的空间景观营造。

2.2.2 集约观念

发展观念为城镇居民在适应地域自然环境与资源条件的过程中逐步形成的共识性、准则性发展理念[19]。在用地紧张、生态脆弱、资源匮乏的山地环境中,充分利用空间、统筹资源的集约观念是城镇营建的基本方略,具体表现为“统筹思想”和“集约意识”。统筹思想为通过统筹配给和有序利用,对有限资源最大程度挖掘的“精明”发展观,其具体表现为“坦耕陡居”的空间统筹观和“组团轮替”的时序统筹观。集约意识为整合提升城镇土地、资源、环境利用效率的发展和营建观,其为山地城镇应对用地零散、资源稀缺等制约瓶颈的发展思路,具体表现为高密度建设和立体空间营造的传统。

2.2.3 机变思维

实践思维是城镇居民在具体生产生活和空间营造实践中所形成的应对、处理问题的思维方式[20]。受共生哲学、集约观念和复杂、多变自然环境影响,因循客观条件、能动适应环境的“机变思维”成为山地历史城镇实践指导的核心方法论。具体包括“相机传统”和“应机机制”两大因子。相机传统即在面对复杂自然环境时,通过学习、把握客观规律,寻找最佳发展、建设条件与时机的指导思想,体现在象天法地、选址堪舆的具体技术准则中。应机机制则为山地城镇在不断面对无法掌控自然环境的发展过程中,逐渐形成的因势利导、化害为益的应机规程,具体表现为因材就利、不中规矩的建造原则。

2.2.4 坚韧品性

气质品性是城镇空间环境和居民日常生产生活所展现出的气质性氛围特征和精神面貌[21]。在山地环境中,先天自然条件对城镇发展造成了巨大的限制和束缚。于是,在克服、改善各种极端制约条件的发展和营建过程中,山地文明逐渐孕育出了坚韧不屈的气质品性,具体表现为“抗争精神”与“坚韧意志”。一方面,山地城镇中的山水环境要素受重力因素影响具有自然顺逆趋势。但山地城镇在空间营造与交通组织过程中,常需悖反重力规律逆势发展、砥砺而行,进而孕育出山地文明逆阻向上的抗争精神,成为其性格基因的重要组分[22]。另一方面,在用地险陡、灾害频发、空间阻隔的山地环境中,城镇的形成和持续发展是世代居民长期营建、不懈努力的结果,其反映了山地居民绝境求存的勇气,并逐渐打磨形成山地文明易势克难的坚韧意志。

3 山地历史城镇的特征保护与气韵传承

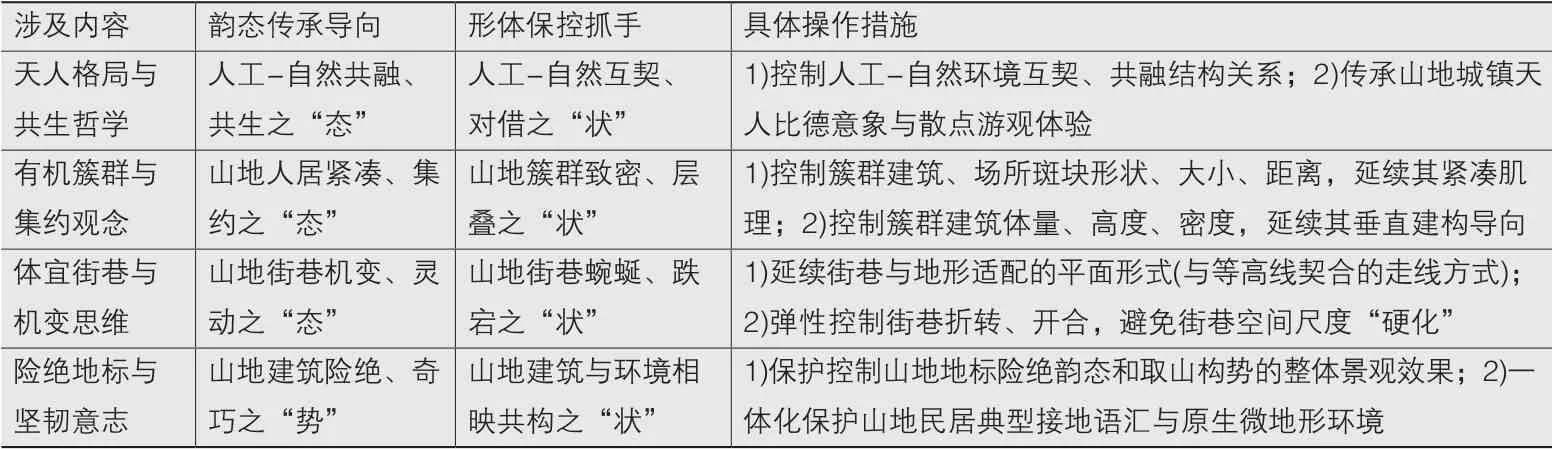

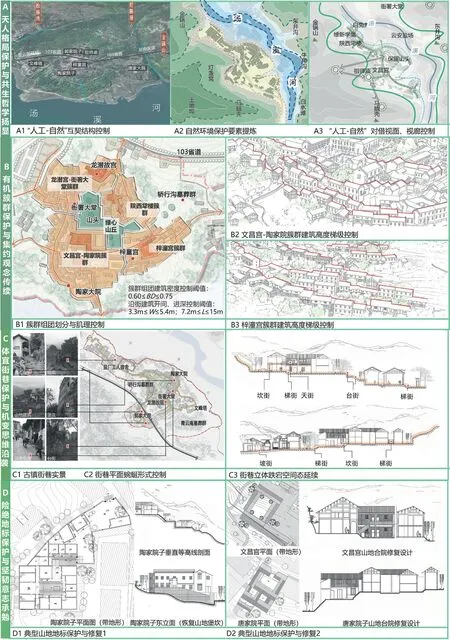

在前述研究基础上,本文以重庆云安古镇保护规划为例,阐释以文化基因内涵延续为导向、空间基因形态控制为抓手的山地历史城镇特征保护与气韵传承方法(表2,图3)。

表2 山地历史城镇特征保护与气韵传承方法

图3 云安古镇的特征保护与气韵传承(杨亚林绘)

3.1 天人格局保护与共生哲学扬显

格局层面,环境与景观系统中人工、自然要素的互契结构和对借关系是山地历史城镇空间基因的特征因子,同时也承载着山地文明共生哲学的价值信息。因此,对山地历史城镇格局景观的保护,应以人工-自然共融、共生之“态”的延续为目标,以二者互契、对借之“状”的保持为手段,形神互益。具体方法为:1)提取有利于彰显山地城镇天人和合价值观的人工、自然景观要素,保护其本体特征,同时延续要素之间互契、共融的结构关系;2)提取城镇中具有天人比德意象和促进散点游观体验的视景要素,梳理、解析其在城镇景观格局中对空间秩序和街巷方位的导引机制并加以延续,强化山地城镇居民山楼凭远、启户临江的独特视觉体验。以云安古镇保护规划为例,在扬显共生哲学的目标导向下,规划提炼出“一河两岸三山”(汤溪河、金锅山、马脑壳山、团山包)等自然环境要素,以蓝、绿线控制方式延续其与古镇人工建成环境的互契格局;同时,通过依据实景分析的街巷对景、建筑限高和视面、视廊控制,延续文峰塔、梓童宫、陕西牮楼等人工地标与上述环境要素在实际游观体验中的天人对借效果(图3)。

3.2 有机簇群保护与集约观念传续

簇群层面,建筑簇聚的张弛肌理和层叠形态是山地城镇空间基因的特征因子,也是山地文明集约观念的信息载体。因此,对山地历史城镇簇群景观的保护,应以延续山地人居紧凑、集约之“态”为目标,以保持簇群致密、层叠之“状”为手段。具体方法为:1)提取有助于呈显山地城镇建设坦耕陡居、组团轮替时空统筹思想的典型簇群组团,以延续其集约簇聚肌理为目标,控制其建筑和场所斑块在形状、大小、距离关系等方面的有机态征;2)提取有助于凸显山地城镇高密度建设和立体空间营建传统的典型簇群组团,以延续簇群空间拓展的垂直建构导向为目标,对其建筑高度、体量、密度等建设指标施以整体协调和上下限管控。以云安保护规划为例,在传续集约观念的目标导向下,规划重点保护龙潜宫簇群、陕西牮楼簇群等四大簇群组团,通过建筑密度上下限控制(0.6≤BD≤0.75)和沿街建筑开间、进深控制(3.3m≤W≤5.4m,7.2m≤L≤15m)的方式延续各簇群组团的平面肌理;同时,以结合地形梯级限高的方式控制上述簇群依汤溪河滨台地逐级退让的层叠形态,延续其立体空间的垂直建构特征(图3)。

3.3 体宜街巷保护与机变思维沿袭

街巷层面,蜿蜒平面与跌宕空间是山地城镇重要的空间基因,也是山地文明机变思维的信息载体。因此,对山地历史城镇街巷景观的保护,应以延续其适变、灵动的有机“韵态”为目标,以保持街巷蜿蜒、跌宕的自然“形状”为手段。具体方法为:1)提取有助于呈显城镇建设“相机适应”营建思想的街巷空间,保护延续其与基址地形适配的平面形式(即与地形等高线契合的走线方式);2)提取有助于呈显城镇“因材就利”营造原则的立体街巷模式,弹性控制街巷空间的折转、开合,不以固定断面比例作为修复设计标准,避免街巷空间的尺度“硬化”。以云安为例,在展现机变思维的目标导引下,保护规划提取出盐场街、陕西街、云安巷等8条典型山地街巷施以保护控制。平面关系上,街宽不做制式限定,以紫线方式对其随地形变化的原生空间图斑进行保护控制;同时,重点控制开合、折转节点处围合建筑的高宽比例。立体空间方面,结合对上述街巷中梯街、坎街、坡街、台街、天街等典型空间模式的保护,延续古镇街巷空间跌宕起伏的山地韵律(图3)。

3.4 险绝地标保护与坚韧意志承勉

建筑层面,与山共构、奇巧接地的建造方式是山地城镇典型的空间基因,也是山地文明坚韧品性的呈显媒介。因此,对山地历史城镇建筑景观的保护,应以延续其险绝奇巧之“势”为目标,以保持建筑与山地环境相映、共构之“状”为手段。具体方法为:1)梳理、识别城镇中有助于呈显山地文明逆势抗争、绝境求存坚韧品性的地标建筑,通过对周边环境的控制保护其孤峰耸立、绝壁悬挑、危崖临虚的险绝韵态和取山构势的整体景观效果;2)提取山地民居的典型接地语汇,一体化保护相关建构筑物与其原生微观地形,传承山地文明的营居智慧与能动改造自然的开拓精神。以云安为例,以坚韧意志承勉为导向,规划结合对梯街、台院、堡坎等山地景观要素的重点修复,烘托凸显梓童宫、文昌宫、陕西牮楼等山地地标与山共构的形势;同时,通过对古镇民居建筑接地语汇的提炼和同原生地形的一体化保护,传承古镇山地人居营建精神(图3)。

4 结语

本文依循城乡遗产保护从“资源保控”向“文化传承”的价值导向转变,聚焦历史城镇地域景观基因的保护传承问题。根据遗传学基因信息传承的“碱基配对”和“DNA序列组合”原理,本文建构了山地历史城镇景观基因“双系统”识别和保护方法,具体贡献如下:1)系统建构了历史城镇景观基因“双系统”识别、解译分析框架,并分别拟定城镇格局关系、簇群形态、街巷空间、建筑风貌和地域哲学基础、发展观念、实践思维、气质品性等城镇“空间基因”和“文化基因”的各4项识别、解析维度(图1);2)依据上述框架,识别、解译出山地历史城镇空间基因的8项特征要素、35项特征因子和文化基因的8项特征要素、16项特征因子(表1);3)依据山地历史城镇景观基因“双系统”识别、解译分析结果,建构了以“文化基因”内涵延续为导向、“空间基因”形态控制为抓手的山地历史城镇特征保护与气韵传承方法(图4)。该方法强调对山地历史城镇“物形之状”与“神韵之态”的协同保护,以达到“形神合一、气韵生动”的保护效果,应对当前城乡遗产保护“资源已控,价值未彰”的现实矛盾,全面增强体验者对地域文明文化内涵与哲学观念的可意向性和可理解性。

图4 山地历史城镇景观基因识别、特征保护、气韵传承的关联逻辑(曹珂绘)