阿尔罕布拉宫没有回忆

何宇轩

出租车司机

时近月末,我已赋闲数日,因病疫肆虐,每天仅以挑选唱片怡情。是夜,阿利西亚·德·拉罗查琴奏法雅一曲《西班牙花园之夜》于唱机环韵开来。恰逢手机里朋友来讯,交谈欢愉间偶然聊起伊比利亚远行之忆,寥寥几句,引人幻思。我一时遁入回想无法自拔,只得短暂搁置严酷现实,任凭南欧辽远之景浸染脑际。于是,一幅幅过往映像逐渐浮现于眼帘……

那是2018年的平安夜,地点:格拉纳达。我和几个朋友坐着破旧的红色出租车自火车站沿空荡的街道驶向预订的民宅留宿。我坐在副驾驶,旁边老师傅抽着烟卷,一斜眼,操起蹩脚的英文问我:“在这么清冷的时候来我们小城,何故?”

出租车行驶得迟缓而不羁,仿佛在漂浮。眼见窗外不断盘旋的山道被模糊的路灯割裂成斑马纹路,我欣然回语(时不时还被烟味呛得咳嗽几声):“学生难得有假期抽出时间来游玩,不知您有什么好去处推荐?”

“这儿没什么可看的,一群散漫的人罢了。”满头白发的老人发出令人讶异的不屑语气,声色中还略带萧然,语罢随手一纸手绘图稿抛给我。

我展开褶皱横飞的纸张,迎面撞见满是油渍的奇怪画面。那是一张手绘的格拉纳达城区地图,其间画有景点标示、路线提示、建筑草图,旁边更配有详实的英文文字介绍。其风格实在不羁,几乎是随手涂抹的顽童劣作。好像胡安·米罗(Joan Miro)的超现实绘画,乖张凌乱却又细节迷织,在小小的纸面上形成惊人的悖论——那些胡乱绘制的图示分明传递着层次清晰的旅游信息。我刚要掏出手机,却听闻老人在旁说:“看看就好了,别拍照!”态度依然骄纵。

我刚要开口解释,话还未出就被广播里的音乐声阻断:如痴如醉的男高音用轻巧的音色伴随愉悦的旋律和节奏尽情欢唱,气氛松弛又不失深切的美感,仿若一首精致雕琢的打油诗,仅听几秒便猗欤休哉。老司机调高音量,随着律动哼起来,传出的曲调怪诞突梯,倏尔平添了几分奇幻的意味。音符成双成对,跟着车辆一起悬浮。我实在无知,听不出那是什么曲子,只能通过粗鄙的旧识妄度那是一部“查瑞拉”(Zarzuelas,西班牙自己的歌剧形式)。

我用余光悄悄凝视司机师傅那张傲慢十足的老脸,真像是耳边的音乐——豪恣、慵懒,一副对整个世界满不在乎的样子,其实内里有多少如火的热情。我手里肆意勾勒的图纸分明在说:“快来看啊,我们这儿有无数秀丽的角落。”

汽车停在半山腰。我把老人手绘的奇特“藏宝图”还给他,老人一句话没说,帮我们拿下行李便行车离去,消失在公路尽头的暗色里。我们站在路旁,不自觉向斜上方看。村落沿着平滑的山坡向上延展,淡白色光晕点缀其间,茂密的植被参杂在错落层叠的建筑旁,在夜晚的穹下随风摇动,好像几世纪前的游魂于房屋间怅然徘徊,与当下生灵悄然共生。

我们推着箱子,走向唯一亮着灯的饭店。望着脏兮兮的门脸,几人相觑一视,硬着头皮走进去。谁知刚一开门便被刺鼻的气味包围,那是汗液、香烟、炙烤的肉与未知的酱料在封闭的空气中无序杂糅的结果。

我们饿坏了,在满是油渍的菜单上指指点点。我不记得点了些什么菜,只隐约记得我们坐在一个角落,藏匿于烟雾袅绕的木桌间,任憑昏黄的灯光映出觥筹交错的倩影。我四处闲望,看着一张张晕红的脸,男人的、女人的,还听到有人在演奏吉他,拨弦声穿过嘈杂的交谈与哄笑悠悠而来。我好像不那么饿了,对食物的等待也不再焦灼。不知不觉,我成了慵懒的共犯,似乎与烟尘张扬的脏乱环境解除了隔膜,顷刻间迷醉在和长久适应的生活节奏毫无瓜葛的曼妙氛围里。

我又忆起出租车广播里逍遥自在的查瑞拉与老师傅凶巴巴的话:

“这儿没什么可看的,一群散漫的人罢了。”

影子,墙

次日清晨,我们从留宿的民宅沿蜿蜒的小道下山,再往东边的陡坡前行,准备朝圣举世闻名的阿尔罕布拉宫。

半山腰有一条窄道,那是通往宫殿的必经之路,触目满是高耸的墙壁,由主体建筑外围向下延展。墙面,绿色植物携带无法驯服的天性穿破石缝而出,好似无章却有序的草书,在石块组成的网格上尽情泼墨。十五世纪的雕刻仰着脖子,凝视古旧的信仰,轻叹百年喧哗。

树影在印满水渍的石墙上徜徉,周遭草木阒寂。恍惚错位间,《天堂电影院》的片段浮现:老胶片的光晕投射在意大利小镇破旧的残壁上,人群欢呼着涌向它,好像那是一个节日,影像里的演员穿越时空与他们的情感交互、勾连。只不过,我耳边并未响起莫里康内那如水般柔和的旋律,反倒对查瑞拉念念不忘、时刻回想。希区柯克说:影像即是鬼魅。遥想于此,我仿佛亲眼撞见费德里科·丘埃卡(Federico Chueca,1846—1908)的幽灵弹奏钢琴,在安达卢西亚斑驳的石壁上游荡。昨夜星空下飘动的植被也果然是他们那批质朴的十九世纪西班牙人游魂吗?

我不知道在出租车里听到的曲子是否出自丘埃卡,但脑海里第一个跑出来的名字的确是他。那种欢快、轻巧,以及深刻的哲思,不得不让人想起他。丘埃卡的作品代表了查瑞拉歌剧的十九世纪荣光。

若说十八世纪末,查瑞拉还在贵族与平民的立场间摇摆,那么在丘埃卡诞生的十九世纪,查瑞拉则已全然脱离王宫与上层阶级的束缚,开始走近寻常百姓。因此丘埃卡儿时有机会听到查瑞拉并喜欢上它,尽管他的家庭环境与音乐毫无瓜葛。他出生在马德里,父亲是一位看门人,母亲没有工作,负责照料家务,市政广场“卢哈内斯之家”(Casa de los Lujanes)的一个房间是他们的居所。八岁那年,由于强烈的个人兴趣,他进入马德里音乐学院学习钢琴。丘埃卡在那里度过了八年时光,为作曲打下了良好的基础,却在十六岁那年因为现实就业的考虑被迫退学,改修医学。

1865年,为反对伊莎贝拉二世的专制统治,争取自由,马德里爆发“圣丹尼夜暴动”,无数学生被捕入狱,丘埃卡也未能幸免。虽然他什么也没做,但官方给出的逮捕理由是,他在马德里音乐学院时期创作的几部习作涉嫌诋毁王权,因为它们太过俗气。由此我们也不难从侧面看出,当时的权力阶级仍以是否“高雅”作为音乐创作的唯一标准。

在狱中,丘埃卡创作了一组华尔兹套曲,题为《一个囚徒的挽歌》(A Prisoners Lament)。这部作品被西班牙民族乐派作曲大师巴比耶利(Francisco Asenjo Barbieri,1823—1894)听到,他立即被丘埃卡的才华所折服。在丘埃卡出狱后,巴比耶利亲自为这部作品改编了管弦乐版本,并更名为《丘比特与埃斯库拉皮乌斯》(Cupid and Esculapius),促成了其在罗西尼剧院的首演。丘埃卡也因此声名远扬,从此走上职业音乐家的道路。

1867年,西班牙爆发大规模霍乱,丘埃卡的父母也因霍乱逝世。他带着极其沉重的心绪重新回到马德里音乐学院学习,希望尊崇内心的选择,能够用钟爱的音乐给自己的国家带来希望。

1874年,丘埃卡任职于瓦雷达迪斯剧院(Teatro de Variedades),成为首席指挥。在那里,他创作了第一部歌剧《已故的侄子》(El sobrino del difunto)。从名字就可以看出,这部歌剧的寓意悲观,主题沉重,但丘埃卡却选择延续巴比耶利的做法,以民间旋律与乡土节奏作为整体基调,制造轻松自在的氛围。这部作品也奠定了丘埃卡今后全部作品的基调——用松弛、畅快的乐感讲述低沉、哀伤的主题。

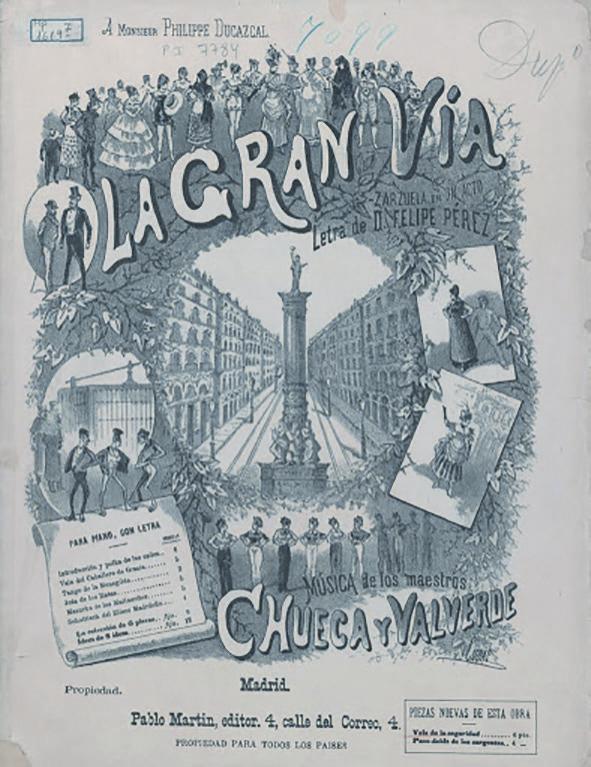

《已故的侄子》首演反响热烈,受到西班牙平民的广泛喜爱。一时间,街头巷尾四处传唱其中的唱段。艺术圈子也深受震动,不少文学家、画家、作曲家都开始主动联系丘埃卡,希望与其合作,也有不少人希望借他的名气为自己的艺术道路谋取利益。总之,丘埃卡成了社交圈的宠儿。但他并未因此堕入歧途,在这个时期结识的诸多艺术家中,他与作曲家华金·瓦尔韦德·杜兰(Joaquin Valverde Duran,1846—1910)结为至交,开始了长达十余年的音乐合作。正因与杜兰共事,丘埃卡才真正进入了查瑞拉歌剧的写作。两人共同创作的查瑞拉歌剧作品包括:《一位质朴的师傅》《贫民窟》《罗拉的歌》《国庆节》《加的斯》《下雨的一整年》。当然,还有最著名的《格兰大道》(La Gran Via),它是丘埃卡一生中最受欢迎的作品,至今依然深受西班牙人的喜爱。不过,严格来说,《格兰大道》实际上不能完全算是一部查瑞拉作品,它是一个以“小体裁”(genero chico,短小、轻松的西班牙民间音乐表演形式)为形式创作的更“接地气”的民间滑稽剧。

许多人认为,丘埃卡是以上所述這批歌剧创作的绝对主导,我不太认同这样的观点。在我看来,两人在歌剧的创作中良好互补,可以说缺一不可。丘埃卡主要进行民间旋律的发展与运用,将严格的形式转换为轻巧的布局,用最“俗”的音乐语言表达深刻的思索。杜兰则更熟悉查瑞拉的表演形式,可以说,如果没有杜兰,这个时期的丘埃卡还无法像在以上提及的歌剧中那样,如鱼得水地以这种西班牙特有的轻歌剧模式传递他的音乐理念。反之,如果没有丘埃卡,杜兰也无法突破查瑞拉歌剧的固有限制,更无法融合具有民族性的民俗音乐。杜兰个人创作的查瑞拉作品依然携带过去的积习,包含某种华丽的宣泄感,还不够平民化。因此,两人的合作是促成查瑞拉歌剧走入新时代的拐点和里程碑,也让这种形式有了向未来延展的可能性。

1885年,丘埃卡成为阿波罗剧院(Teatro Apolo)的首席指挥,从此开始其独立创作的生涯。在生命的最后三十年里,他先后创作了艺术水准最高的几部查瑞拉歌剧:《白色马甲》《胡尔塔的骄傲》《洗礼》等。尽管这些作品没有前十年与杜兰合作的作品那么受欢迎,但在我看来,它们的水准更高。丘埃卡已经能炉火纯青地运用查瑞拉的形式表达他的音乐理念与社会哲思,他的艺术在人生的最后岁月里达到了前所未有的高峰。

阿尔罕布拉宫没有回忆

阿尔罕布拉宫。

来时一路走走停停,当我们面朝宫殿的正门仰望时,已趋近正午。果然是地中海沿岸气候,即使在山区,即使是年末的冬季,日光也足够炙烈。此刻,满头大汗的我们孤独地看观零落的人流。

与几度幻想中的场面截然相异,游客竟如此稀少。前往格拉纳达的游人难道不都是为了观赏这宫殿奇景的吗?更何况世间谁人不知弗朗西斯科·塔雷加那首著名的吉他曲《阿尔罕布拉宫的回忆》?亦有同名韩剧正值火热,一时间网络上众声喧哗,人们纷纷对电视里神秘的远古城池投来倾羡的目光。可现在,当我步入所期待的一幕时,竟会陷入如此寂寥的冷遇?

见到一位发色苍白的老人在紧锁大门的入口处悠然卧坐——满面慵懒的神情令人想起语态桀骜的出租车师傅——我们便上前询问。老人回应说:“圣诞节日期间,宫殿闭门。”一行人听罢一脸惊诧,顿时四肢瘫软,全然丧失了旅途的目的和气力。