时间的力量

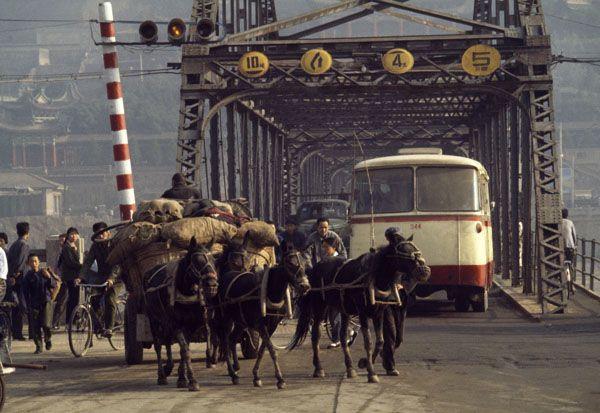

1 繁忙的兰州中山铁桥

1980年3月1日,甘肃省兰州市,始建于1907年的蘭州中山铁桥依旧承担着黄河两岸繁忙的人流通行和货物运输任务。在80年代,自行车、汽车、畜力车出现在一个画面中的概率不小,从侧面印证了中国这个农业大国几千年来的运输方式和其改变历程。

布鲁斯·戴尔(BruceDale)/National Geographic/Getty Images/视觉中国

2 雨中自行车

1993年,中国上海,五彩斑斓的雨衣和各种款型的自行车让雨中的街道显得格外绚烂。玛格南摄影师斯图尔特·富兰克林受美国《国家地理》杂志委托在上海拍摄一个为期13周的专题。

斯图尔特·富兰克林(Stuart Franklin)/Magnum

Part 1 出行方式的变迁

各式交通工具载着中国人行进得越来越快,到达的地方越来越远。

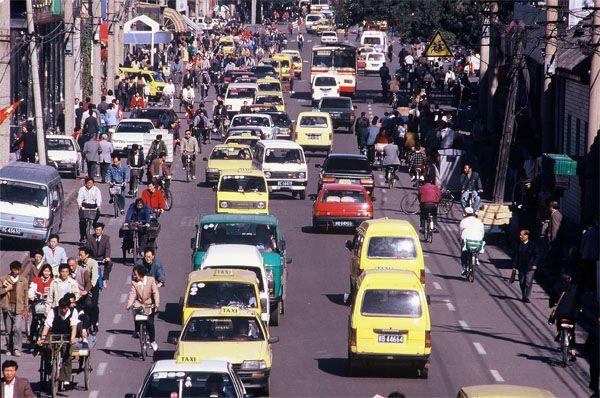

1 北京街头的面的

“面的”是微型面包出租车的简称,它们是20世纪80年代末90年代初出现的早期出租车。仅北京一地,曾经就拥有面的10万辆以上。图为1994年,北京街头的车辆与行人。

斋藤康一/秦风老照片馆/视觉中国

2 北京的十字路口

20世纪70年代,在北京街头的一个十字路口,无轨电车、自行车、北京吉普正穿梭其中。当时,市民的主要交通工具就是自行车,私家车在那个年代还是一个遥不可及、闻所未闻的事物。

中国/北京 时间不详 迪安·康格(Dean Conger)/Corbis/视觉中国

3 海口的滞留车辆

2018年2月21日22时许,在海口市秀英港码头,因大雾天气滞留的车辆正有序离港。

张茂/视觉中国

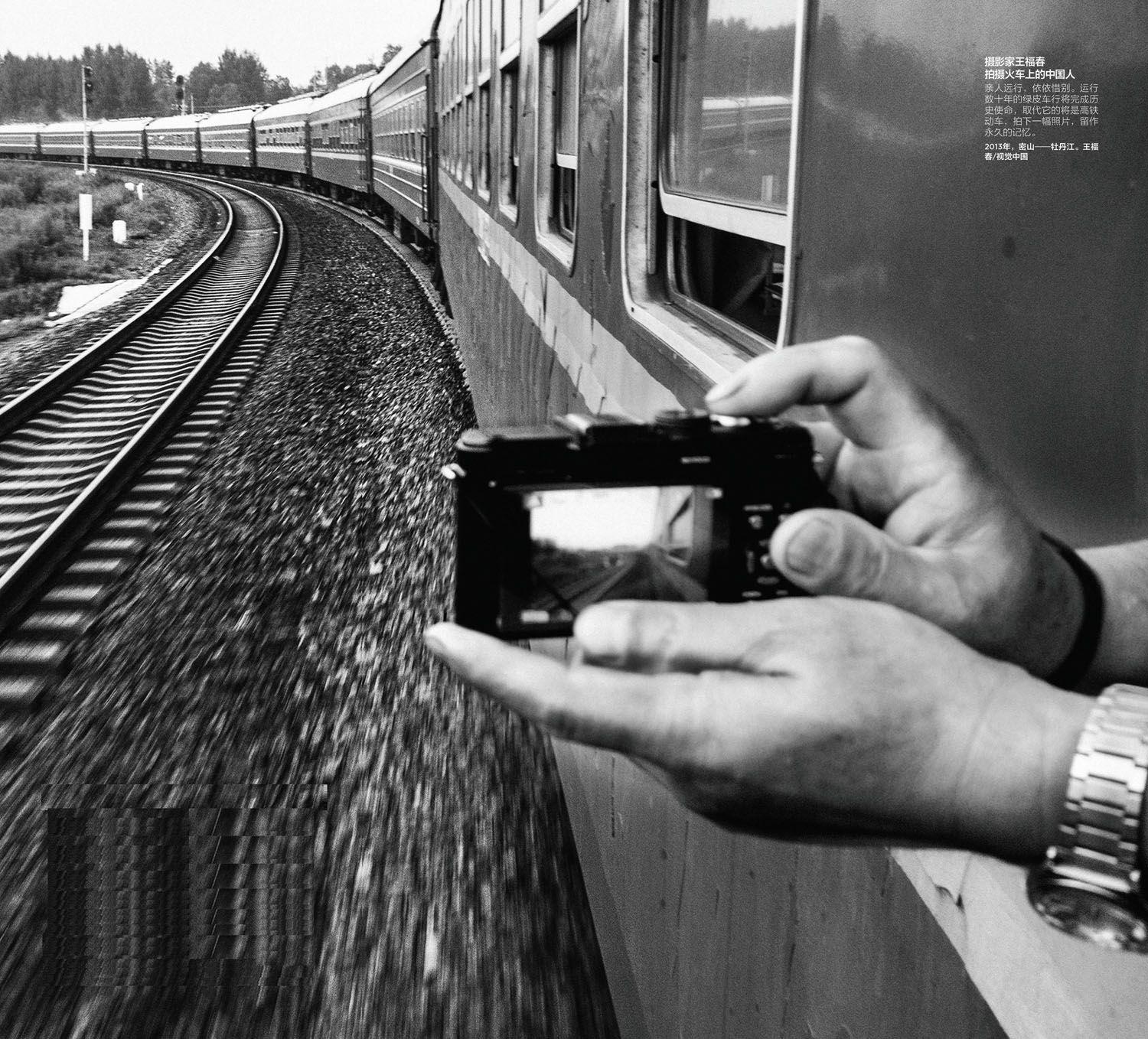

1 从“蒸汽机车”到“高铁时代”

曾几何时,国人为新中国生产的第一台蒸汽火车而骄傲。在中国铁路建设日新月异的今天,仍在新疆哈密三道岭煤矿担负生产运输任务的六台蒸汽火车之所以得以保留,更多是出于人文情怀而非现实需要。无数的摄影师慕名而来,拍下其气势磅礴的行进场景,留作那个中国高速实现工业化的时代背影。而今天,当数以千计的高铁列车行驶在祖国四通八达的铁道线上时,我们早已司空见惯,甚至还会因偶尔的晚点和停运而怨声载道。所以,我们需要的不是放慢前进的脚步,去等待所谓的灵魂,而应让我们的灵魂与这个激荡奋进的大时代同步。21世纪的中国已构筑起全世界里程数最长、惠及民众最多的高速铁路网络,这背后固然有幅员辽阔、人口众多等现实的压力,更为关键的是,在那轨道之上日夜飞驰的,是中国的“和谐”和“复兴”。

2017年1月17日│新疆哈密三道岭煤矿 刘嘉烨/视觉中国

2018年1月31日│北京南站 万全/人民画报/视觉中国

2 蓄势待发

2018年2月1日,春运拉开序幕,在湖北武汉动车基地内,数十辆动车组列车依次排列,蓄势待发。高铁动车组已经成为中国人出行的主要方式,其速度与舒适度都有极大提升,堪称中国交通近些年跨越式发展的典型代表。尽管春运压力犹在,但已然缓和很多。

王筝/视觉中国

国产大飞机亮相

2015年11月2日,我国自主研制的C919大型客机在上海总装下线,首次全球公开亮相。C919大飞机目前仍在紧锣密鼓地研发、调试,它承载了几代中国人大型客机的梦想。或许在不久的将来,在世界各地的上空,也会飞着中国生产的客机。

陈肖/视觉中国

Part 2 天际之城

現代化加速了城市化进程,用短短数十年走完了常规需要上百年才能走完的路。

1 地安门外大街

1950年,北京地安门外大街,等待过马路的市民。修建于明永乐十八年(1420)的鼓楼俯瞰着北京的中轴线。1950年,鼓楼尚未列入北京市文物保护单位,即使在今天,这段道路和区域也是保留老北京建筑和生活气息最浓郁的地段。

理查德·哈灵顿(Richard Harrington)/Getty Images/视觉中国

2 “水立方”前的市民

2008年4月17日,北京,刚建成的国家游泳中心——“水立方”前步行的市民。奥运会即将举办,各个场馆已经修建完成,充满创意的建筑成为北京备受瞩目的新地标。

格雷格·吉拉德(Greg Girard)Arcaid/UIG/视觉中国

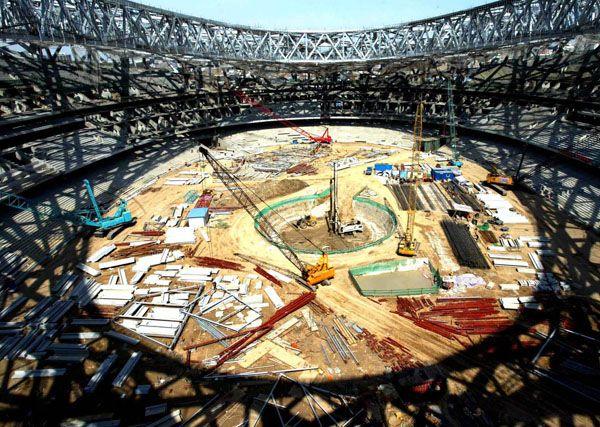

从“筑巢”到“冬梦”

作为世界上规模最大的综合性体育竞技赛事,国际奥林匹克运动会对于中国人而言,似乎曾是一个遥不可及的梦想。据说在1908年伦敦奥运会举办之时,天津的一张报纸曾以“中国何时才能举办一届奥运会?”为题撰文。在当时,这个标题与其说是一个问题,不如说是一种无奈的感叹。最终,改革开放的中国在2008年用恢宏的北京夏季奥运会给出了一个完美的回答。2003年12月24日,被形象地称为“鸟巢”和“水立方”的国家体育场和国家游泳中心正式开工奠基。而正是在这个由钢筋、混凝土构建而成的“鸟巢”中,中国体育实现了由量到质的飞跃。2015年7月31日17时57分,经过85位国际奥委会委员的投票,北京以4票的优势击败竞争对手阿拉木图,最终赢得2022年第24届冬季奥林匹克运动会的举办权,成为人类历史上第一个同时举办夏季奥运会和冬季奥运会的城市。

2007年3月27日│北京 郝笑天/视觉中国

1 紫薇花开

2017年4月12日,在湖北省襄阳市襄城区尹集乡城乡一体化示范区,从空中航拍的名为“白云人家”的新型农村社区。这里宛如一朵巨大的紫薇花,绽放在山水田园之间。或许这样的景象太过完美,未必能够成功地大量复制。但正是有了这样的示范区,中国的乡村才在不断进步,改变着昔日落后、闭塞的模样,迈上现代化、城镇化、集约化的道路。

李富华/视觉中国

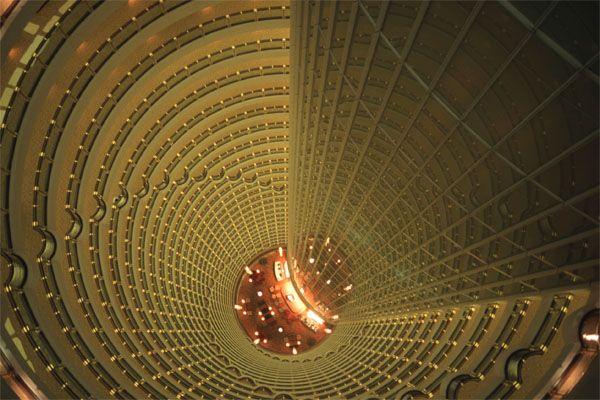

2 俯瞰金茂大厦

1999年,上海金茂大厦正式开放后,游客可以从88层的观景台俯瞰30层之下的君悦酒店富丽堂皇的中庭,酒店之下的58层则为办公区域。

史蒂芬·欧文(Stefan Irvine)/LightRocket/Getty Images/视觉中国

Part 3 现代化的方程式

完善的生产体系为中国经济引擎加入了润滑油,令其发挥出了更为蓬勃的动力。

1 深圳速度

1995年6月5日,正在建设中的深圳罗湖区地王大厦。在谈到什么是“深圳速度”时,一个标准常常会被反复提及,那就是“三天一层楼”。这个看似夸张的数据,确有其事:从1983年12月18日主体建筑开始动工,到1984年4月30日全面封顶,53层高的深圳国贸大厦主体部分的50层前后仅施工133天就建成了。今天,深圳国贸大厦在日新月异的高层建筑中显得默默无闻,但那种敢为天下先和争分夺秒的精神依旧为新一代建设者所传承。

贺延光/视觉中国

2 蛇口春雷

1984年4月,在通往蛇口工业区码头工地的主干道上,竖起了一块“时间就是金钱,效率就是生命”的标语牌。尽管今天这样的理念早已深入人心,但在当时,这块标语及其“四拆三立”的争议,并不亚于一场思想领域的拉锯战。

袁苓/Fotoe/视觉中国

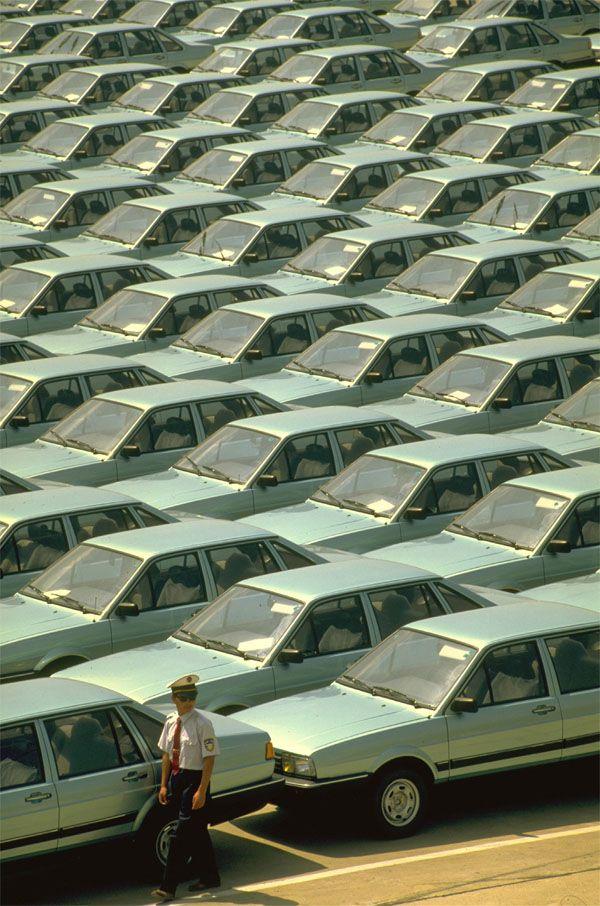

1 即将出厂的家用车

1996年,上海大众汽车厂即将出厂的桑塔纳家用汽车密集而整齐地停放在广场上。家用汽车的普及宛如为中国经济引擎加入了润滑油,令其发挥出了更为蓬勃的动力。

约翰·冯·哈塞尔(John van Hasselt)/Sygma/视觉中国

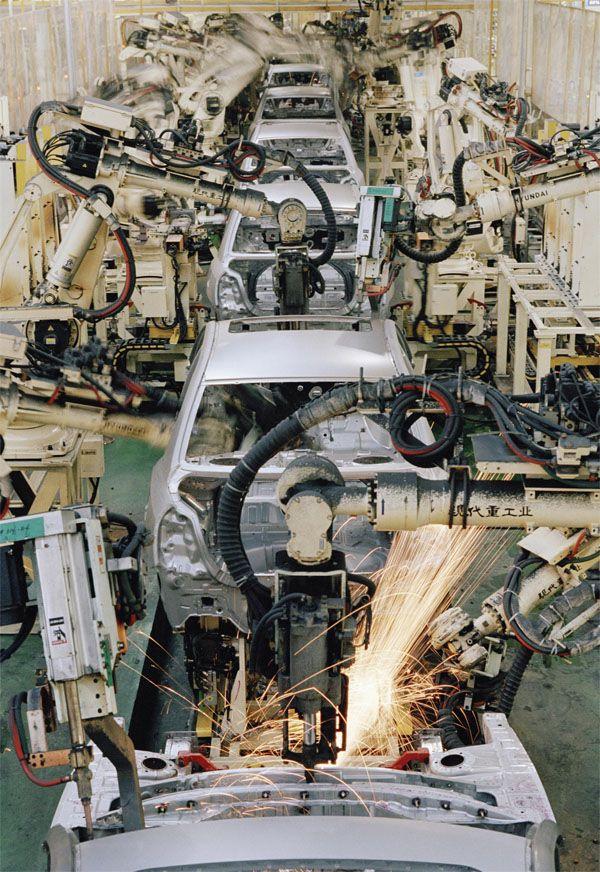

2 汽车工厂的全自动车间

2005年9月14日,韩国现代汽车北京工厂的全自动焊接车间里,一台台车身正在通过由机器臂组成的流水线组装完成。自2001年加入世界贸易组织后,诸多国际大型制造业集团纷纷将其生产基地落户中国。

吉迪恩·孟德尔(Gideon Mendel)/Corbis/视觉中国

1“ 双十一”的“战争”

2015年11月12日,武汉东西湖区的申通快递分拣中心,快递员紧张地投入“战斗”。这是“双十一”——电商平台创造的节日——的第二天,快递公司临时招聘分拣员应对物流狂潮。“双十一”已成购物狂欢节,是中国网络购买力的集中展现。王筝/视觉中国

2 网络购买的火爆

2018年6月18日,南京大二学生小彭靠背单词打败80万网友,独中天猫豪礼。当618个包裹分4辆货车送到学校时,引来全校师生围观。这当然是网络购物平台的营销手段,但这种一掷千金的豪气,也表明网络购物平台对于改变中国人消费习惯的巨大野心。

牛镜/视觉中国

3 无人机送快递

2016年11月10日,在西安市长安区杜曲西樊村街道办,村民迎来的网购“送货员”已不是骑着电摩的快递员,而是这个头顶旋翼、高来高去的新事物——京东无人机配送西北首单“快递”的安全投放。如今,各大网络平台各显神通,用各种“黑科技”提升服务,展开了激烈竞争。

袁景智/视觉中国

4 忙碌的港口

2019年1月30日深夜,中国最大的深水港——上海洋山港的集装箱堆场依旧一片忙碌。[美]沈祺徕(Qilai Shen)/

Bloomberg/视觉中国

Part 4 生活之仪式

日常生活在某种程度上体现了时代中社会环境的改变。

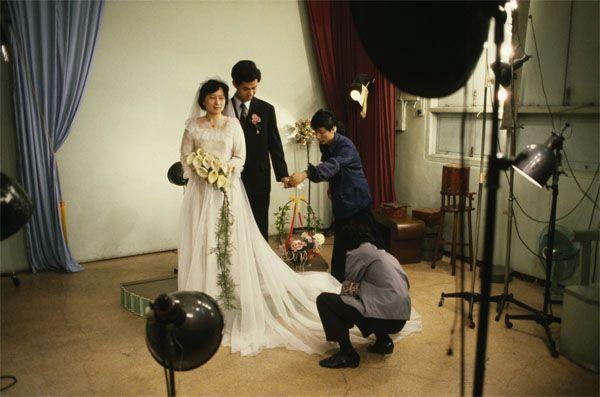

1 新潮的婚纱照

1986年7月6日,一对夫妇在上海某照相馆内拍摄婚纱照。沿海城市由于地理位置上的优势,总能率先接触到西方的思维与生活方式。因而这种新潮的婚纱照,在改革开放之初就流行于上海等沿海城市了。

布鲁斯·戴尔/Getty Images/视觉中国

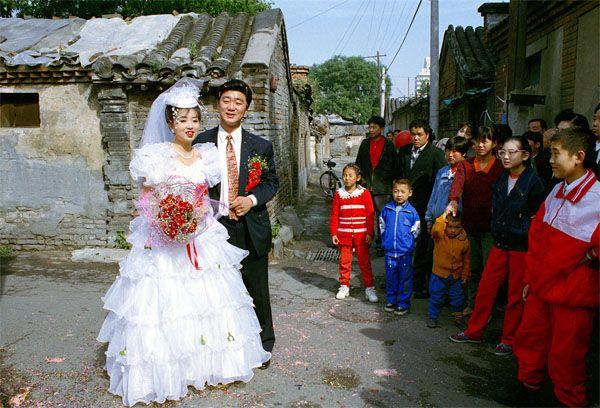

2 胡同婚礼

1995年,北京秀洁胡同举办了一场胡同婚礼。崭新的西服、婚纱和胡同破旧的房屋形成了有趣的對比,不知围观的孩子们长大后,他们的婚礼会有什么新的创意。改革开放后,人们的观念越来越开放,心态越来越包容,而年轻人的婚礼也越来越崇尚个性,三轮车婚礼、户外婚礼、仿古婚礼、纯西式婚礼、集体婚礼、中式传统婚礼正在成为新的流行趋势。

王文波/視觉中国

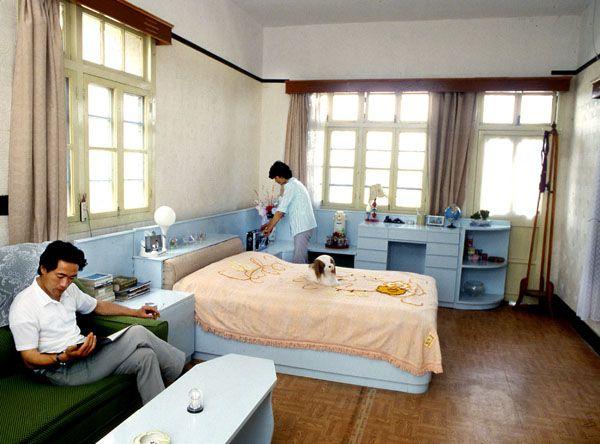

3 农民的大房子

1989年,江南的农民已经住进了宽敞、时尚的住宅。由于农村有宅基地,富裕起来的农民可以盖起大房子。相对于当时城市以分配为主的小房子,农民的房子相对宽裕。

茹遂初/中国知名摄影家作品档案网/视觉中国

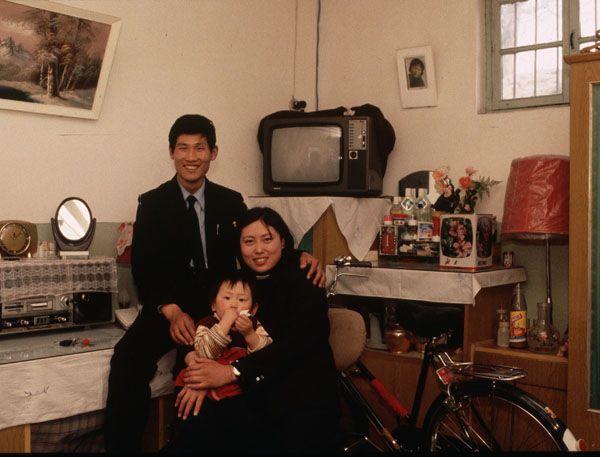

4 城市的小房子

20世纪80年代,一位出租车司机和妻儿在自己的家里。可以看出,这个家庭的经济状况应当是不错的,拥有了电视机、录音机、自行车。这位出租车司机的穿着也颇为讲究,他们的笑容也是生活状态的反映。

欧文·弗兰肯/Corbis/视觉中国

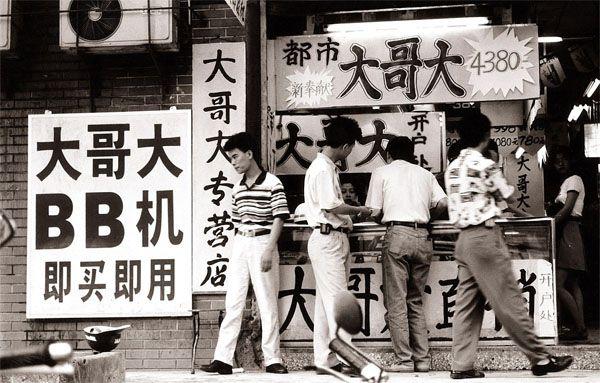

1 大哥大专营店门口

1996年,在广东省广州市先烈南路上的一家大哥大、BB机专营店前,顾客不断。当时,人们争相购买大哥大,场面火爆。当时,拥有一部大哥大,不仅方便与人联络,也是身份的象征。于是,一些刚刚富裕起来的人以拥有大哥大为荣。

安哥/视觉中国

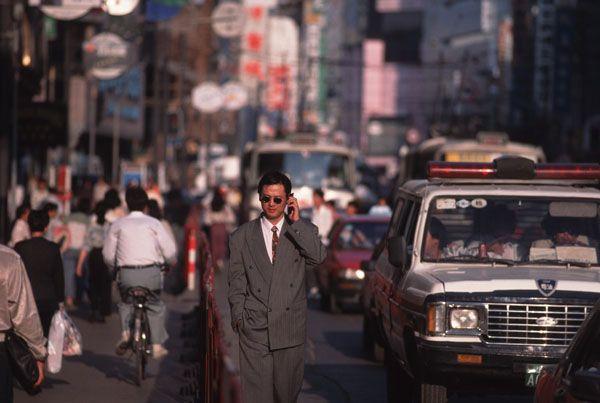

2 20世纪90年代的潇洒

1995年10月1日,在上海南京路街头,一名戴着墨镜的中国男人正在打电话。20世纪90年代,戴上墨镜,手拿大哥大,简直就最潇洒、时髦的事情。

格哈德·乔伦/Getty Images/视觉中国

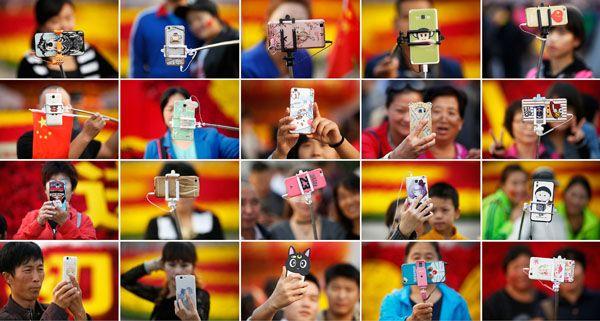

3 自拍的游客

2016年10月1日,路透社摄影记者达米尔·萨戈里将镜头对准了用手机自拍的中国游客。自拍杆与美颜App(应用程序)的组合成为旅行者的标配,手机壳也成为彰显个性的物件。

达米尔·萨戈里(Damir Sagoli)/Reuters/视觉中国

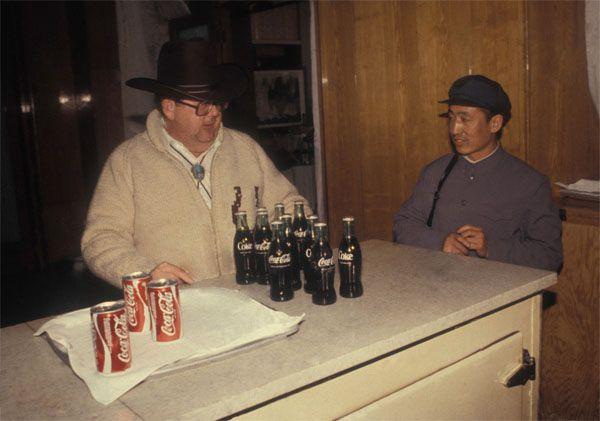

1 可口可乐重回中国

1980年10月,一名外国顾客在购买可口可乐。当时,可口可乐仅限于在涉外饭店、旅游商店出售,所以购买者一般为外国人。可口可乐常作为开放程度的显性指标。1978年改革开放后,可口可乐又重回中国。

弗朗索瓦·洛肯/Getty Images/视觉中国

2 北京第一家麦当劳餐厅

1992年,北京的第一家麦当劳开业。 如今麦当劳的中国业务已被中资企业收购,企业也改名“金拱门”了。

王文澜/视觉中国

3 购买电视机的消费者

1985年2月,人们围拢在百货商场的电视机柜台前。在那个年代,电视机属于紧俏商品,仍然需要凭票购买。只要简单地数数电视机的数量和顾客的数量,就可以很简单地得出一个结论:那是一个不折不扣的卖方市场。

约翰·唐宁(John Downing)/Getty Images/视觉中国

4 学电脑热

2001年10月,《中国交通报》向河南省宜阳县赠送了一批电脑,孩子们学得非常认真。自从中国接入互联网后,网络随着个人电脑的普及而迅速走向大江南北,全国各地兴起了学电脑热。

解海龙/视觉中国

5 义乌小商品市场

义乌小商品市场,是“中国制造”的另一个缩影。这个县级市几乎成为全世界小商品的批发中心。

凯文·弗雷耶(Kevin Frayer)/Getty Images/视觉中国

6 街头二维码收款

2018年1月13日,北京什刹海街头卖糖葫芦的小贩,正在拿着微信二维码收款。如今,微信、支付宝等电子支付方式早已普及到了大街小巷,出门只需带一部手机,就能搞定生活中的几乎所有问题。

靳莉/视觉中国

Part 5 美的历程

五光十色的“美的历程”,令中国人在时尚潮流面前目眩神迷,也在不同时段、不同层面、不同程度上形成了一股股社会潮流。

1 火车上的女乘客

1988年,在大同开往北京的硬卧车厢里倚在过道门上的女乘客。

阎雷(Yann Layma)/视觉中国

美的历程

五光十色的“美的历程”,令中国人在时尚潮流面前目眩神迷,也在不同时段、不同层面、不同程度上形成了一股股社会潮流。

Part 5

2 等車的时髦女孩

1989年4月,一位衣着时髦的女孩正在等车。在路人眼中,此时的她早已从另类变为赏心悦目的风景。

彼得·特恩利(Peter Turnley)/Corbis/视觉中国

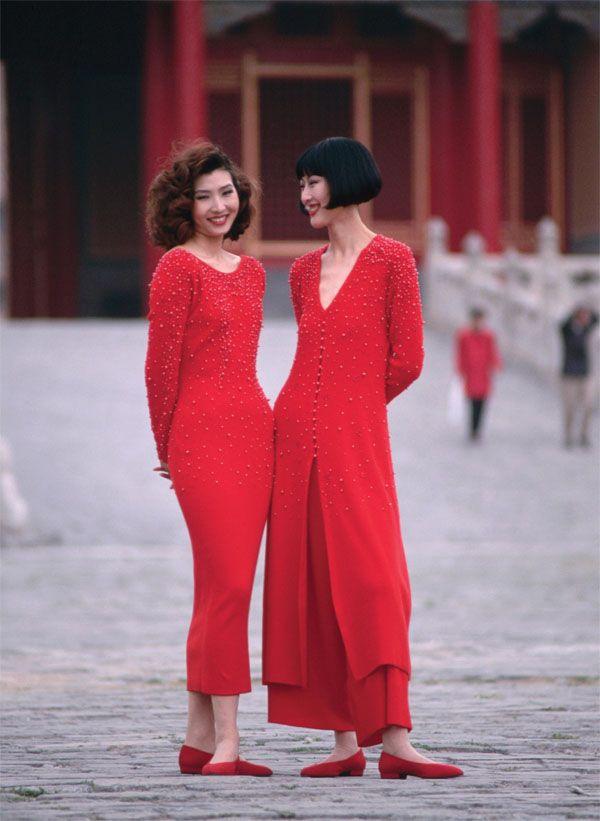

1 故宫前的模特

1993年5月,两位身着意大利劳拉·比娇蒂名牌时装的模特在故宫。红色连衣裙和红墙呼应,带来十足的中国元素和时尚的融合感。20世纪90年代,圣罗兰、皮尔·卡丹、路易威登等外国时装如雨后春笋一般进入中国,塑造着中国民众的审美观。

维特里亚诺·拉斯泰利(Vittoriano Rastelli)/Corbis/视觉中国

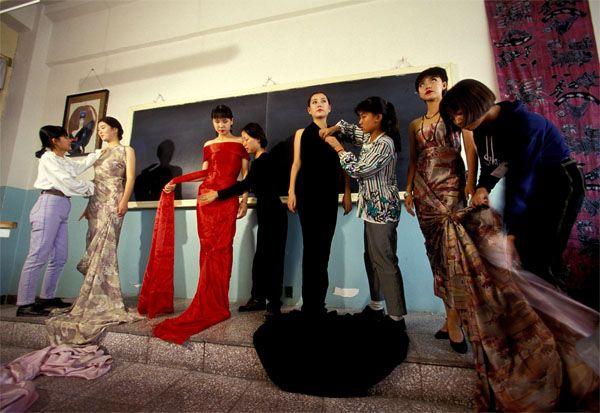

2 服装设计课程

1993年10月1日,一家服装设计院校在上海成立。

帕特里克·阿凡特瑞尔(Patrick Aventurier)/Gamma-Rapho/Getty Images/视觉中国

从“蛤蟆镜”到“维密超模”

有人说:“衰老的内在表现之一,是无法理解当下时尚。”这个观点或许放在国家身上也同样成立。在20世纪80年代初的中国,蛤蟆镜曾是时尚的代名词。尤其随着好莱坞女星奥黛丽·赫本主演的《罗马假日》和《蒂凡尼的早餐》等电影在国内的热映,无数风华正茂的男女皆以拥有一副蛤蟆镜为荣。而到了2016年11月27日,“维多利亚的秘密”大秀在即,性感超模们将乘坐专机从纽约飞往时尚之都——法国巴黎。这场云集了全世界顶级模特的“维多利亚的秘密”新品发布会,早已不再是一款美国女性内衣的品牌那么简单。从2016年开始,这场“时尚大秀”上也出现了越来越多的中国女孩的靓丽身姿。对于这种“内衣走秀”,尽管今天的国内仍有所争议,但毫无疑问的是,中国人已经日益懂得如何向世界彰显自己的美丽。

1981年│北京八大处 王文澜/视觉中国

2016年11月27日│美国纽约 迈克·柯波拉/Getty Images/视觉中国

Part 6 未来的力量

人口是宝贵的社会资源,是时代的进步与发展成果的侧面体现。

1 难忘的童年记忆

1982年,北京崇文门街区的孩子放学后在跳皮筋。对于出生在20世纪七八十年代的人来说,跳皮筋是一段永远难以忘怀的童年记忆。放学后,街坊里年纪差不多的孩子聚在一起,跳皮筋、踢毽子,玩得简单而快乐。

王文波/视觉中国

2 冰上游戏

1979年,一群孩子在北京颐和园昆明湖上滑冰车。在改革开放初期,无论是大人还是孩子,脸上都是淳朴的笑容,都对未来充满了希望。

王文波/视觉中国

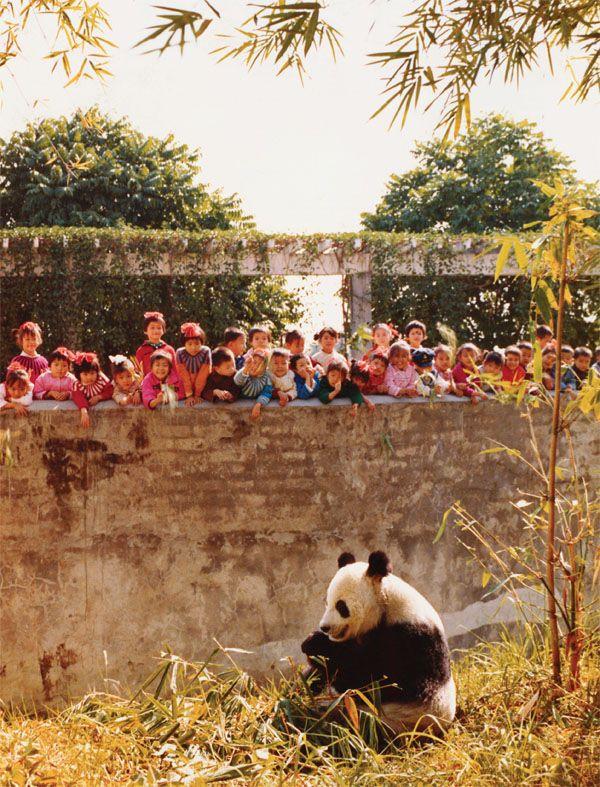

3 观赏“国宝”的孩子

1978年12月8日,南宁市动物园,一群孩子正在观赏着“国宝”大熊猫。这是两个“旗舰物种”的比喻:大熊猫作为中国这个国家的代表物种获得了国内外生态学家和环境保护组织的极大关注;作为改革开放后成长起来的孩子,在家中也往往享受着“国宝”级的待遇。

佚名 Bettmann/Corbis/视觉中国

1 练习钢琴的女孩

1994年3月11日,一个小女孩正在父亲的陪伴下练习钢琴。木地板、高跟鞋、木制家具、钢琴等最时髦奢侈的家庭财产汇聚在这个“样板间”一样的中产阶级家庭里。随着生活水平的提高和独生子女政策的普及,越来越多的中国家庭加大了在子女教育上的投入。

拉斐爾·盖拉德(Raphael Gaillarde)/Gamma-Rapho/Getty Images/视觉中国

2 舞蹈室中的练习

1998年10月,明媚的阳光照进舞蹈室,两个练习芭蕾舞的女孩正在练功。中国家长日益重视孩子的课外兴趣培养,钢琴、舞蹈、美术都是其中的热门。

乔·麦克纳利(Joe McNally)/Getty Images/视觉中国

3 街头滑板

2019年2月11日,成都,街头玩滑板的女孩。

弗雷德·杜福尔(Fred Dufour)/AFP/视觉中国

1 减负

2005年5月9日,青岛的三名小学生拖着“减负”书包走在回家的路上。不知何时,“不让孩子输在起跑线上”深入家长内心。

冯琳/视觉中国

2 黑暗中的光

不论家境和出身,人人皆可成才。高考是每个人改变命运、公平竞争的平台。2013年5月5日,河南驻马店的一所高中停电后,学生们借助各种灯光坚持学习。

王向阳/视觉中国

3 模拟火星基地

2019年4月18日,甘肃金昌,中国首个根据真实航天逻辑模拟打造的“火星1号基地”,前来参观的孩子穿上“宇航服”模拟在火星上行走。不久前热映的贺岁科幻大片《流浪地球》前所未有地拉近了星际科幻与普通人之间的距离。

托马斯·彼得(Thomas Peter)/Reuters/视觉中国

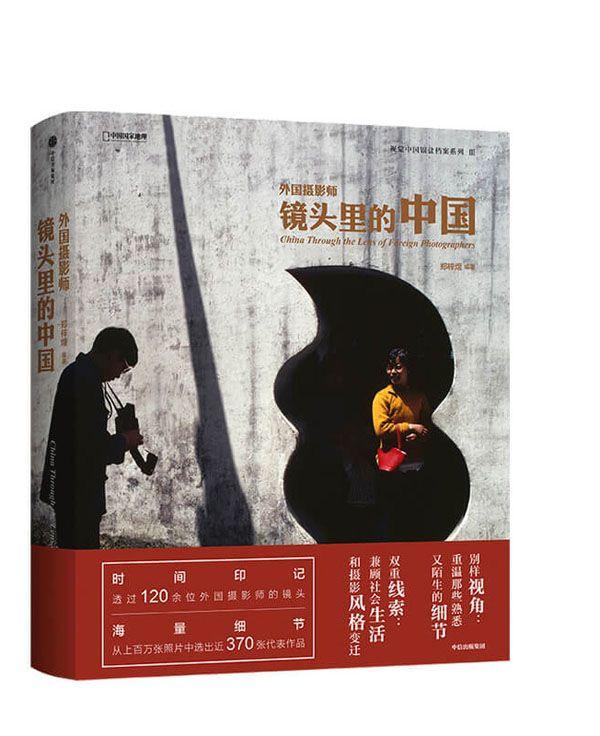

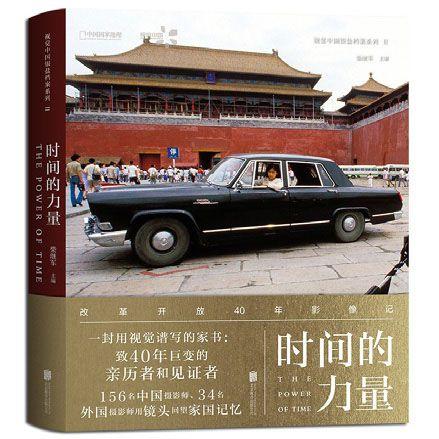

本文出自中国国家地理如下图书

《外国摄影师镜头里的中国》

《时间的力量》

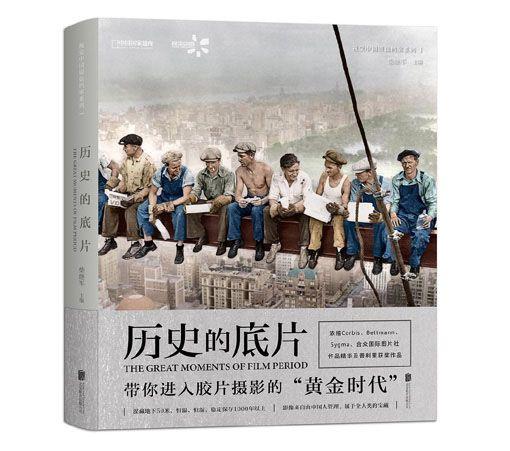

《历史的底片》

扫码进入中国国家地理·图书京东自营店购买