中国畜牧业绿色生产力区域布局评价及优化建议*

何泽军 姬一帆 张朝辉

一、引言

绿色生产力是兼顾生产力提高与环境保护,全面持续改善社会经济发展、提高人类生活质量的策略。发展绿色生产力就是要坚持从绿色属性出发,提高自然资源使用效率、改进资源利用模式、重视资源循环利用、强化环境补偿与治理。区域布局优化通过区域之间或区域内部结构、功能、策略等调整,达到资源充分利用、优势充分发挥、最终实现绿色生产力整体提升的目标。高效、协调、可持续的农业生产力布局是推进现代农业发展的前提。

中国畜牧业在满足人们蛋白质消费需求、促进农民就业、繁荣农村经济等方面贡献巨大,但粗放式经营也给农村环境造成较大污染。据《第二次全国污染源普查公报》显示,畜禽养殖污染已经成为农村地区最主要的污染源。中国畜牧业已经进入以环保为重点的全面转型升级阶段,必须大力发展绿色生产力。2020 年,国务院办公厅发布的《关于促进畜牧业高质量发展的意见》提出要坚持绿色发展,不断增强畜牧业质量效益和竞争力。

现有关于畜牧业绿色生产力布局及其评价的研究较少。关于畜牧业生产力布局的研究更多地关注生猪产业区域布局和品种结构区域布局,而较少关注畜牧业绿色生产力布局。其中,生猪产业布局研究侧重于“南猪北养、西进”的合理性、影响因素,以及该布局所带来的环境不公和污染转移问题;而畜牧业生产力布局研究则在环境承载和资源禀赋测度的基础上,对品种结构的区域布局进行探讨,指出布局现状及优化方向。关于绿色生产力评价的研究更多地关注农业(种植业),而较少关注畜牧业。农业绿色生产力评价主要是构建农业绿色生产力评价指标体系,采用熵权法等对中国不同省(区、市)的农业绿色生产力水平进行评价,通过评价指出绿色生产力区域布局现状与优化方向。

在当前国家大力推进畜牧业高质量发展的背景下,评价畜牧业绿色生产力区域布局并探讨其优化路径,不仅在理论上有助于丰富现有畜牧业绿色生产力评价相关研究成果,而且在实践上有助于为畜牧业绿色生产活动提供借鉴或参考。本文基于绿色生产力内涵构建畜牧业绿色生产力评价指标体系,考察中国畜牧业绿色生产力区域布局演化特征,分析演化的驱动因素,提出布局优化建议,以期为中国畜牧业绿色生产实践提供启示或借鉴。

二、畜牧业绿色生产力区域布局评价指标体系与方法

畜牧业绿色生产力是个综合性概念,在明晰其内涵的基础上构建评价指标体系,并采用不同方法对其进行评价。

1.畜牧业绿色生产力评价指标体系

绿色生产力源于绿色发展。畜牧业绿色生产力的内涵与绿色发展的内涵相同,都是同时注重生产发展与环境保护,只不过前者更加注重发展的结果。畜牧业绿色发展从属于农业绿色发展范畴。农业绿色发展,“农业”是主体,“发展”是核心,“绿色”是方式与目标。农业绿色发展包括去污(农业生产过程的清洁化)、提质(产地绿色化和产品优质化)、增效(绿色成为农业高质量发展的内生动力)3个层次。根据绿色发展内涵,一定产出下投入资源较少既是“发展”(效率高且经济效益增加),又是“绿色”(投入节约促进排放减少),资源节约是绿色发展的应有之义;产业发展要求产出的废弃物排放尽可能少,对环境损害尽可能小,环境友好是绿色发展的内在要求;产业产出的产品尽可能安全、优质,是产业的社会价值体现,产品安全是绿色发展的价值所在;产业结果表现在人均占有产量增加、产值增加、成本利润率增加,是“发展”的核心要义,产出高效是绿色发展的目的所在。基于此,本文认为,畜牧业绿色生产力是指畜牧业生产过程中不断趋近资源节约、环境友好、产品安全、产出高效等目标,最终实现人与自然和谐共生的发展策略。

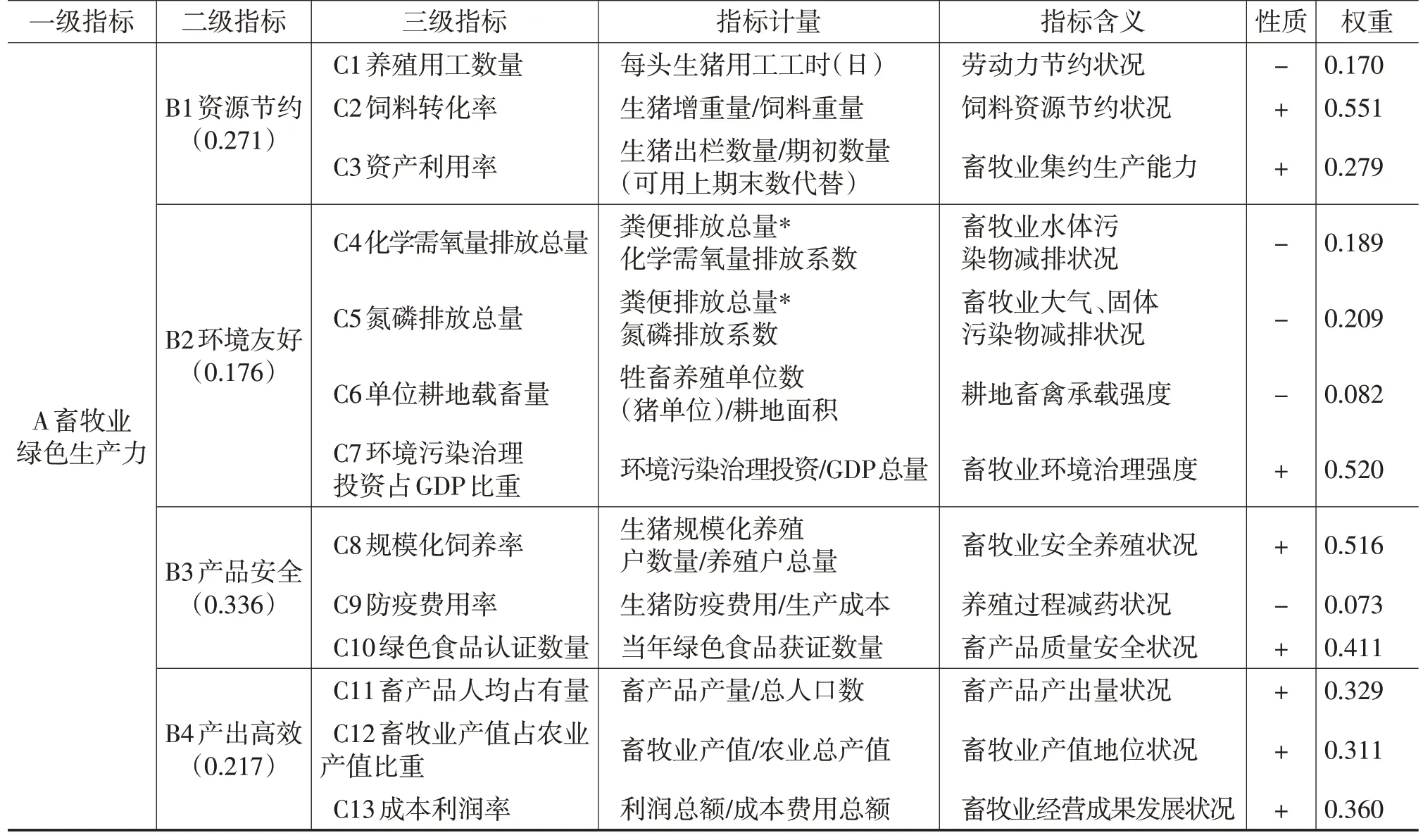

依据畜牧业绿色生产力内涵,根据科学性与客观性相统一、系统性与层次性相统一、可比性与可靠性和可操作性相统一的评价指标体系构建原则,构建包含资源节约(B1)、环境友好(B2)、产品安全(B3)和产出高效(B4)等4个二级指标,13个三级指标的畜牧业绿色生产力评价指标体系(见表1)。

表1 畜牧业绿色生产力评价指标体系指标

资源节约主要涉及劳动力、饲料、资产等资源集约利用状况,反映畜牧业生产投入过程的绿色理念实施状况。相关指标包括:养殖用工数量,用养殖每单位畜禽产品所花费的时间(日)来衡量;饲料转化率,用消耗一单位饲料所产出畜产品的增重量来衡量;资产利用率,用生猪出栏率来衡量①。

环境友好反映畜牧业生产对周边环境的影响,要求生产方式清洁化、废弃物处理无害化或利用资源化,降低对生态环境的不利影响。相关指标包括:污染物排放量,用化学需氧量、氮、磷排放量来衡量。根据张藤丽等(2020)的研究,对各畜种废弃物排放量进行测算与汇总,用环境污染治理投资占GDP 的比重反映各地区对环境污染的重视程度与治理强度;用单位耕地面积载畜量反映环境对畜禽的承载能力②。

产品安全要求减少有害物质在畜产品中的残留量,强调产出品适应绿色、健康、营养的品质安全需求。相关指标包括:规模化饲养率,用规模化养殖户占全部养殖户比重来衡量。由于不同畜种规模化饲养率不同,用生猪规模化饲养率代表畜牧业状况;用畜禽防疫费用率反映畜禽养殖过程中的用药状况,该费用率用每单位畜产品所花费的防疫成本占总生产成本的比重进行测算;用生猪防疫费用率代表安全产品认证量,用绿色食品认证数量来衡量。

产出高效反映畜牧业产出效果状况。相关指标包括:畜产品人均占有量,代表畜产品产量满足人们需求状况。由于畜产品涉及不同种类,借鉴赵昕蕊(2020)的研究,用不同畜产品蛋白质含量比将其他畜产品折算为猪肉产量。对于畜牧业产值占农业产值比重,从产值角度衡量畜牧业产出状况反应畜牧业产出的价值。对于成本利润率,从单位成本下畜产品产出价值反映经营成果发展状况,文中用生猪成本利润率来代表。

2.布局评价方法

研究采用熵权法这一客观赋权评价方法避免主观因素对评价结果的影响,并采用聚类法对绿色生产力结果进行区域布局分类。

熵权法基于信息熵原理确定权重,是一种客观评价方法。传统熵权法缺少对时间序列的分析,为提高结果合理性,本文借鉴方大春和马为彪(2019)的研究,对熵权法进行了改进,改进后的熵权法评价模型如下:

首先,对数据运用归一法进行标准化处理,为了消除异常值对评价结果的影响,本研究将标准化之后的值均向右平移0.0001 个单位。其次,确定各指标权重,建立初始矩阵,其中m=11×30,n=13,i、j、t、m、n 分别表示指标、省份、年份、样本观察量和指标数量;计算贡献度Pi,j,,熵权为,其中k为常数,k=1/lnm,根据di=1-Ei得到信息熵,最终得到各指标的权重,。最后,根据各指标权重,采用线性加权法对各地区畜牧业绿色生产力进行计算,其中代表j 地区第i 项指标标准化之后的值。

聚类分析法是根据不同个体的特点,按照距离远近,将距离相近的变量先聚成类,距离较远的变量后聚成类,直到每个变量都归入合适的类中。本文采用组间连接聚类方法,以平方Euclidean距离为度量标准,进行系统聚类中的Q型聚类分析。

3.数据来源

本文研究对象为2009—2019 年全国30 个省(区、市)畜牧业绿色生产力布局,不包含西藏自治区与港澳台地区。原始数据源于EPS 数据库以及2009—2020年《中国农村统计年鉴》《中国畜牧兽医年鉴》《中国环境统计年鉴》《全国农产品成本收益资料汇编》《中国品牌农业年鉴》《中国饲料工业年鉴》《绿色食品统计年报》《第二次全国污染源普查公告》,各省(区、市)统计年鉴以及中国农业农村部网站。采用趋势平滑法处理原始数据缺失值。

三、畜牧业绿色生产力区域布局特征及推动因素

依据上述方法,将相关数据代入计算,得出全国30个省(区、市)畜牧业绿色生产力评价结果,并据此分析中国畜牧业绿色生产力布局特征与推动因素。

1.畜牧业绿色生产力区域布局特征

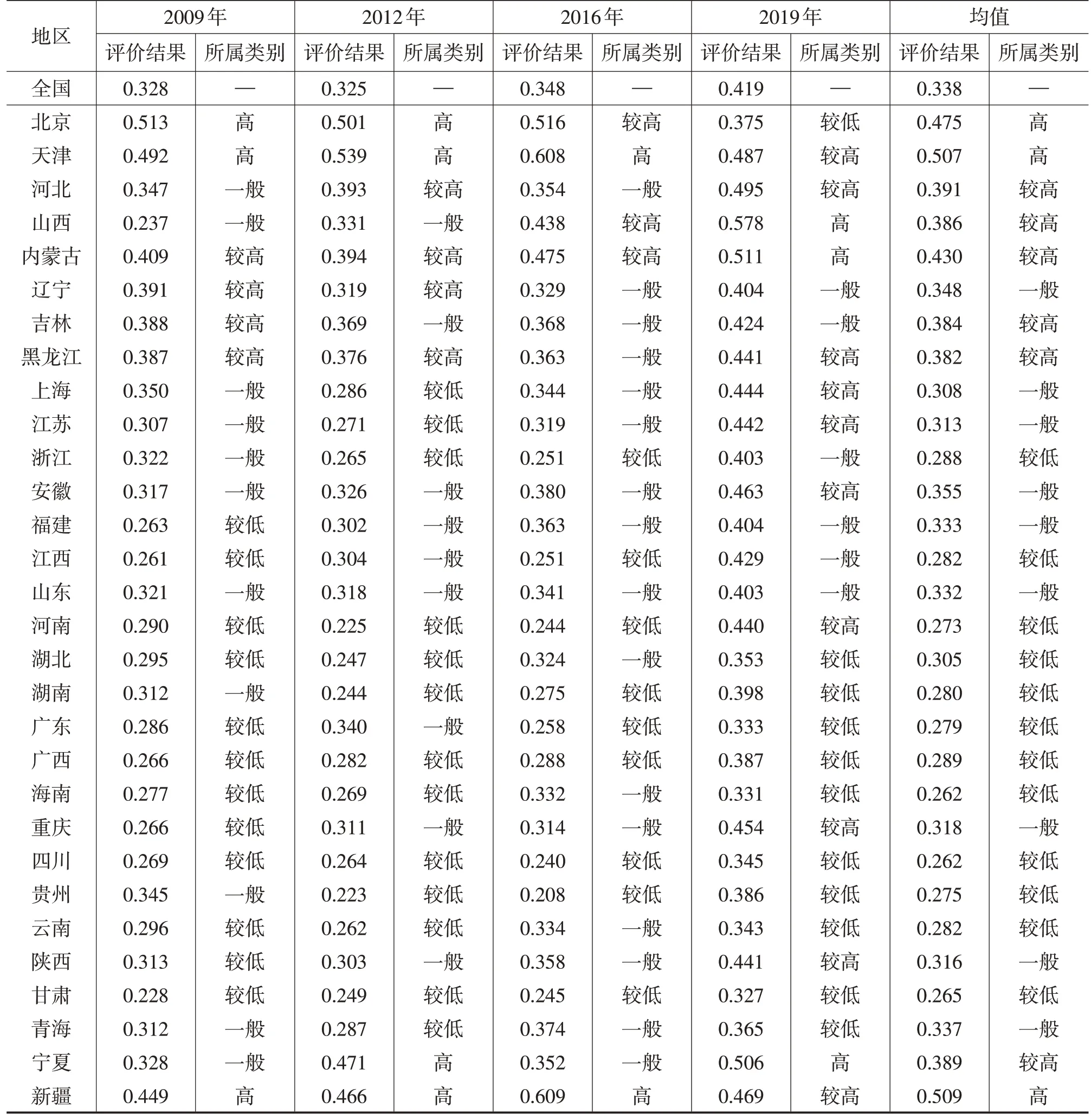

用熵权法计算各指标权重,用综合评价指数法对各指标加权求和,得到2009—2019 年中国各省(区、市)畜牧业绿色生产力指数及其均值;运用SPSS21.0分别对2009年、2012年、2016年和2019年中国30个省(区、市)畜牧业绿色生产力指数进行聚类分析,并将结果由高到低分为“高”“较高”“一般”“较低”四类,得出不同省(区、市)畜牧业绿色生产力布局,结果如表2所示。

表2 2009—2019年全国各地区畜牧业绿色生产力评价结果

第一,畜牧业绿色生产力呈现“北高、南低、中低”的区域布局。北部地区的绿色生产力较高。新疆畜牧业的绿色生产力水平最高,2009—2019年的平均指数值为0.509;天津、北京、内蒙古、河北、宁夏、吉林和黑龙江等北部省(区、市)平均绿色生产力指数都在0.38以上。南部与中部地区省(区、市)畜牧业绿色生产力最低。2009—2019年,南部地区的广东、海南、云南、贵州、四川、广西等省(区、市)以及中部地区的河南、湖北、湖南、江西等省(区、市)的平均指数值低于0.3。

第二,畜牧业绿色生产力整体呈现不断提升的发展态势。全国畜牧业绿色生产力指数从2009 年的0.328 上升到2016 年的0.348 以及2019 年的0.419,上升了27.5%。2019 年与2009 年相比,畜牧业绿色生产力为“高”和“较高”水平的省(区、市)数量增多,由7 个增加为10 个,其中较高水平集聚类型的省(区、市)数量从4个增加为7个。

第三,畜牧业绿色生产力增长呈现“东快、北慢、南慢”的演变特征。江西、安徽、山东、浙江、江苏、福建等东部地区省(区、市)的畜牧业绿色生产力增长较快。江西2009—2019 年的畜牧业绿色生产力指数从0.261 增长到0.429,增长了64%;安徽的畜牧业绿色生产力指数同期增长46%。北京、天津、新疆、青海等北部地区省(区、市)的畜牧业绿色生产力增长较慢。北京、天津的畜牧业绿色生产力指数出现负增长,新疆的畜牧业绿色生产力指数增长率仅为4%,青海的畜牧业绿色生产力指数增长率仅为17%。广东、海南、广西、四川等南部与西南地区省(区、市)的绿色生产力提升较慢,广东的畜牧业绿色生产力在2009—2019年仅提升16%,远低于同期全国平均增长水平。

2.畜牧业绿色生产力布局变化推动因素

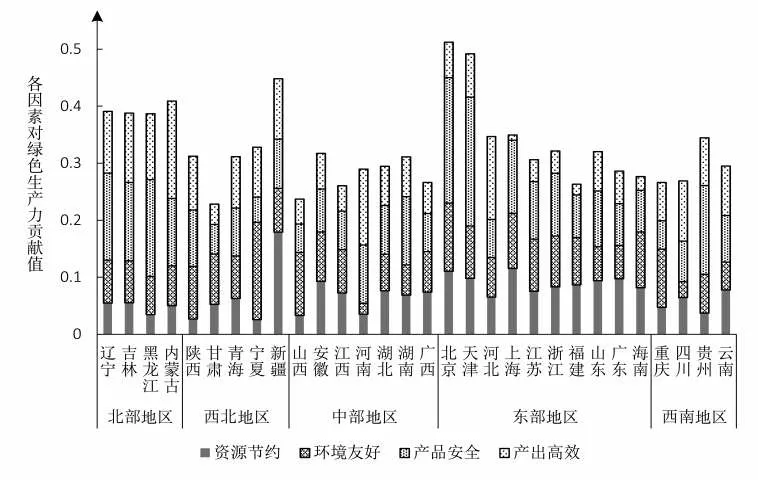

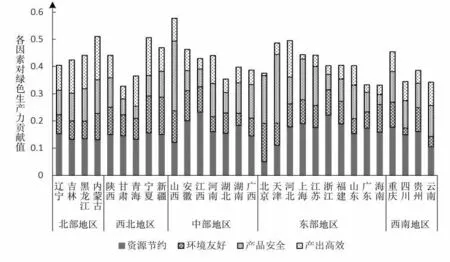

从畜牧业绿色生产力的资源节约、环境友好、产品安全和产出高效4个维度分析中国不同省(区、市)畜牧业绿色生产力布局差异产生的推动因素,结果如图1、图2所示。

图1 2009年四类因素对各省(区、市)畜牧业绿色生产力的贡献值

图2 2019年四类因素对各省(区、市)畜牧业绿色生产力的贡献值

第一,北部地区畜牧业绿色生产力水平始终较高的原因在于产品安全和产出水平较高。东北地区的规模化饲养率高于全国其他地区,2019年东北地区的平均规模化饲养率是全国平均规模化率的2.4倍;2019年,东北三省的绿色产品认证数量占全国认证总量的10.5%,产品安全水平高。同时,东北部地区的畜牧业产值占农业总产值比重是全国平均水平的1.4 倍,畜产品人均占有量是全国平均水平的2.34倍,产出高效水平较高。

第二,西北地区的环境友好水平和产出高效水平推动畜牧业绿色生产力提升。西北地区土地资源较为丰富,环境承载力较高,其单位耕地载畜量为全国平均水平的80%,环保投资占比是全国平均水平的1.7 倍,环境状况整体较好。西北地区的畜产品人均占有量和畜牧业产值比重均远高于其他地区,人均占有量是全国平均水平的2倍,产出高效水平较高。

第三,中部地区资源节约和产出高效水平不断提升,推动绿色生产力持续提升。中部地区各省(区、市)的资源利用效率较高,饲料转化率较全国平均水平高出20个百分点,生猪出栏率较全国平均水平高出18 个百分点。中部地区畜牧业生产集约化程度较高,畜牧业产值和利润率均高于全国平均水平,产出高效水平较高。

第四,东部地区畜牧业绿色生产力逐渐提高主要由资源节约与环境友好水平提升驱动。东部地区水网密集,养殖用地资源匮乏,自2017 年原农业部颁布《关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见》以来,东部地区的畜牧业养殖数量大幅度减少,环境治理投资不断提高,环境友好水平上升。保留下来的养殖场以规模化饲养为主,规模化饲养率是全国平均的2.5 倍,使得资源节约水平较高。

第五,西南地区畜牧业绿色生产力增长乏力的原因主要在于环境友好和产出高效水平较低。随着“南猪北养、西进”的持续推进,西南地区畜禽养殖量增大,但其相应的环保投入没有随之提升,使得污染物排放量多,其污染物排放量高出全国平均72%;环保投入占GDP 比重仅为全国平均占比的80%,环境友好水平较低。该地区畜产品人均占有量低,低于全国平均水平16%,且成本利润率较低,仅为全国平均水平的80%,产出水平较低。

地下裂缝的真实开度是裂缝参数描述中的难题。岩心观测中实际测量的裂缝开度或裂缝充填脉宽度要比地下裂缝的真实开度小,因此需要修正。而裂缝连通性用每米岩心上裂缝相交的点数表示,相交点数越多,表明连通性越好(图2、3、4、5)[1]。

四、畜牧业绿色生产力区域布局优化行动及政策建议

根据中国畜牧业绿色生产力布局状况及其推动因素,结合各地区畜牧业发展资源环境特点和经济基础,提出如下布局优化行动方向以及政策建议。

1.区域布局优化行动

重点推动畜牧业由东南、华南地区向东北、西北地区转移,建设东北、西北地区畜牧业绿色生产优势区,建设华北、中东部地区潜力增长区,建设西南地区畜牧业适度发展区。对此,提出以下畜牧业绿色生产力区域布局优化行动:

第一,在北部地区开展“养殖规模化”行动。北部地区草地和饲草料资源丰富,但经营管理粗放,适宜通过开展“养殖规模化”行动,进一步巩固产品安全和产出高效优势。一是引进培育龙头企业,对中小养殖场进行规模化、集约化改造。依靠龙头企业的资金、技术、人才优势,促进土地流转和设备改造,形成规模养殖优势,改善经营管理并提高畜禽养殖效率。二是大力发展“公司+家庭牧场”养殖模式。提升家庭牧场养殖规模,更新技术装备,形成劳动力优势和合作优势,提高畜牧业规模化、集约化养殖效率。三是支持智能化技术应用,提高畜禽养殖智能化率。在规模化养殖基础上,加强畜禽养殖绿色化、技术化和自动化,以及智能化养殖设备的研发与推广应用,提高畜禽养殖设施化水平,加强废弃物自动化处理程度,加强环境污染智能化防控,提高畜禽绿色生产水平。

第二,在西北地区开展“农牧一体化”行动。西北地区发展畜牧业有雄厚的资源基础和较强的环境承载能力,但饲养方式粗放,适宜通过开展“农牧一体化”行动,进一步巩固该地区环境友好和产出高效优势。一是促进农牧循环,以养带种,以种促养。依据环境承载力,坚持种养配套,根据种植业品种分布,合理规划畜牧业养殖布局和废弃物资源化利用设施布局,实现畜禽粪污就近就地资源化利用。二是深入推进“粮改饲”改革,调优“粮食—饲草—畜产品”结构。发挥土地资源优势,支持地区优质饲草料种植,合理布局饲料用地,稳定种养结合关系,积极推广生态种养循环模式。统筹推进畜产品结构、畜产品与农产品结构布局,提升饲料转化率与畜产品利润率。

第三,在中部地区开展“产销一体化”行动。中部地区人口密集,市场广阔,但养殖用地资源匮乏,适宜通过“产销一体化”行动巩固其资源节约和产出高效优势。一是促进畜牧业生产向企业化运作转变。依靠政策、经济和技术优势,发展规模化养殖的同时,促使养殖场向企业化经营转变,引导养殖企业更精准地捕捉市场动态并及时改变经营战略,克服畜牧养殖盲目从众特性,保障养殖利润。二是产销并重,打造“种养加”一体的绿色畜产品产业链。突破资源环境瓶颈,进行产品深加工,延长产业链,提高畜禽养殖附加值。依靠市场优势,公开透明化产加销各环节,增进消费者信任,做到养得好、产得好、卖得好。

第四,在东部地区开展“绿色标准化”行动。东部地区饲粮丰富、养殖历史悠久,但环境承载力有限,适宜通过开展“绿色标准化”行动巩固产品安全优势。一是制定畜牧养殖场建设标准,加快推进“美丽牧场”建设。以畜禽粪污废弃物资源化利用为重点,严格把控畜禽废弃物排放流程,推动畜牧业生产发展和环境保护。推广畜禽废弃物资源化利用技术和设备,加强废弃物排放监管。二是加快畜禽养殖全过程绿色标准化行动。大力发展专业合作社、田园综合体等新型经营主体,提高新型经营主体种养结合能力,坚决避免“先污染后治理”老路,提高饲料质量检查力度,确保养殖投入品的安全健康,提高畜产品质量。

2.政策建议

为保证各区域畜牧业绿色生产力布局优化行动顺利开展,在技术、规划、政策、监管等方面提出以下政策建议。

第一,加强绿色生产技术的研发和推广。设立畜禽绿色生产养殖重大科技专项,支持高校和科研机构开展畜禽绿色生产技术研发与试验。支持规模化、规范化、标准化养殖场建设,支持规模化养殖场引进信息化、智能化技术,加强新技术推广,做好废弃物资源化利用。加强养殖场户培训,引导养殖户创新并推广新型养殖模式,提高绿色生产技术的普及率。

第二,强化规划引领,合理布局畜禽养殖。根据地区种植业结构合理布局畜禽养殖,缩短农牧结合距离,降低养殖物资和废弃物运输成本,提高种养结合效率。根据各地区畜禽养殖生产能力,支持以县为单位整合屠宰加工企业,扶持重点加工企业,提高畜产品加工深度,提高畜产品储存和运输能力。加强冷链物流体系建设,扶持物流企业发展,降低畜禽产品运输物流成本。构建电子商务平台,建设优质畜产品电子商务交易网和物流配送网,加强产销衔接。

第三,加强绿色生产政策支持,引导绿色行为。加强对龙头企业绿色技术研发和推广使用的土地与金融政策支持,发挥其绿色生产行为的引领示范作用。加强绿色养殖标准的培训和宣传,提高养殖场绿色技术的使用能力。加大对绿色生产技术和设备采用的资金补贴,提高绿色技术和设备普及率。加大对养殖场标准化舍饲改造、废弃物资源化利用等绿色生产行为的政策支持,强化相关政策的落到实处。

第四,建立健全绿色生产监管体制机制。构建畜产品质量安全监督体系,从上到下,层层落实,严格畜产品质量监管流程。构建畜产品生产追溯体系,落实生产各环节质量安全主体责任。加强对饲料、兽药中违法添加剂和药品的检测,定期公布检测结果,严厉打击违法添加行为。加强畜产品生产全过程质量监管,提高抽检率。加强畜产品质量安全认证监管,简化认证流程,降低认证成本,强化认证后的过程监管,切实提高产品安全。

注释

①由于生猪产业是畜牧业的主体部分,本文用生猪产业效率、安全方面的相关指标值来代表畜牧产业。出栏率反映畜牧业资金周转利用状况。②根据《畜禽业污染物排放标准》,对不同畜禽种类养殖场和养殖区的养殖规模,可将其他畜种养殖量换算成猪的养殖量,换算比例为:30只蛋鸡折算成1头猪,60只肉鸡折算成1头猪,3只羊折算成1头猪,1头奶牛折算成10头猪,1头肉牛折算成5头猪。