肉身与共生

许建明

我二○一九年和二○二○年病了两次。

正好处于翻译《skmt,坂本龙一是谁》一书之后的一校和二校时段。然是完全不同的身份、经历,又身处不同的时空与国度,却因为患病而与书中的世界有了一些重叠。这本书也因此给我带来了许多不同的意义。书的时间跨度从一九九六年到二○○六年,这正好是跨越千禧年前后的十年,书中客观地记录下了坂本龙一彼时彼刻的存在与情绪,这些属于他私人的经历与感受同当下的时代语境又再次发生重叠。在这里我想分享另一些片段给大家,在这本书的里与外,在隔山隔海的作者与译者间,曾出现过的一些共鸣。

肉体的蹉跎

食管双侧穿孔。催稿的编辑在看完我的诊断书和内窥镜手术照片后说:“啊!你这个很危险啊!我知道的,我也有过一次……但,没你的厉害。”静默了几秒钟之后,我们的对话礼貌地结束了,我发了一条朋友圈:“大概只有这样的时间,才是真正属于自己的时间。”

这个病麻烦的地方在于,穿孔的部位不上不下,既不在口腔也不在胸腔,而是在食管的中部。食管里血管比较少,幸运的是,没有大出血(我有对称的两个穿孔);但不幸运的是,血管少也意味着营养物质比较难输送到伤口,愈合非常之缓慢。为了防止异物通过食管的穿孔落到胸腔引发感染危及生命,我無法进食甚至喝水,医生建议口水也最好都吐出来(这个真的恕难从命了),我不得不每天到急诊输液室依靠静脉输液维持生命。

维生素、电解质、葡萄糖,还有抑制胃液分泌的药水,有四大瓶三小瓶,日均点滴耗时八至十小时,中间会过两班护士,当然还有来来去去形形色色的病友,时间过得既快又慢,在这种无限的等待中,比较自信的控制力已然被消磨殆尽。从最初坚信自己能恢复的三天、五天到下一个三天、五天,再到下一个三天、五天……一开始还要犟犟嘴:“我后面还安排了什么什么,不快点好不行。”但事实上身体根本不屑你的“安排”。任由你辗转在各个诊室,肉体不断消瘦,精神更是被反复“击倒”。在一个傍晚,因为血管干瘪无法下针,辗转到第三名老护士上手并终于成功时,我在自己的大哭中崩溃。

现在回头去看,这真是一段非常奇妙的时间,对于日常奔忙于工作、育儿和家务中的我来说,一切似乎都“停”了下来,哦不,这么说并不准确,应该说万事万物都在继续向前,只有我停了下来。曾经被所有人需要的我,回到了一个……只有我自己才需要的“我”上面。大把大把的时间,输液室窗明几净的玻璃(但并没什么美丽的风景),驰骋思绪,肉身的虚弱和精神的自由甚至旺健不断交错。

我决定还是拿着校对稿件去输液室“上班”,一来也是为了打发时间,用没打吊针的手继续用红笔点点划划。二来,我无法接受自己只是“病人”的角色,虽然工作效率不高,但依然自己强调着译者和校对的身份,并且借由书里的世界抽离自己的日常。彼时我手上正在校对的书,里面的坂本龙一,不也正是这个样子吗?

一九九七年六月,因为父亲病危住院,坂本龙一回到东京并在工作室里用合成器为父亲创作了第一首关于治愈的音乐,以便父亲可以在透析的三个小时里一直听。

我有一点遗憾,很多读者还只是把坂本龙一局限在了《末代皇帝》和《圣诞快乐,劳伦斯先生》上面。作为音乐人,一路走来他不断尝试各种乐器、电音、技术来组合音符与旋律,并且专注于舍弃以往的行为习惯与创作方式,以放空的状态去创作,用极简的“语言”来表达“极繁复”的内容,即便在“音乐人”的身份里,他亦无法被轻易定义。坂本的音乐学习过程和二十世纪的音乐发展过程是重叠的。“我觉得我自己就是一个二十世纪音乐的过滤器。无调音乐、十二音技法、电子音乐、序列音乐,以及极简音乐,现代音乐就到此为止了。在这些风格中,既有有趣的内容,也有无聊的东西。我吸收对于自己而言必要的内容,舍弃不需要的东西,这样就行了。”

父亲的病,使得他又回到了一个儿子、一个病人家属的身份,并重新思考音乐的治愈力在哪里。他曾经对音乐疗法感兴趣,但总觉得它们品位不高,加入了知性的操作之后会降低“治愈”的效果。“救赎”不该是一个抽象的东西,而应该当作一件具体的、自己可以做到的事情,他放松肩膀让全身松弛下来去这么做。要让听众达成一个持续愉快的、消除紧张的状态,创作者就必须要有一种内在的紧张状态。“是美妙的音乐啊”,好在父亲听了之后这么说。

以此为契机,他开始去重新思考疾病与人类的关系,通过正骨来提高免疫,不再使用来源于石油的肥皂来清洁身体,现在也会定期进行断食疗法,向动物学习本能地去和自己的身体相处。是啊,我们的本能丢在哪里了?因为要上班上学,所以需要睡前调好闹钟,为了保持昂扬斗志,一杯接一杯地灌咖啡因,为了赶下一个工作,常牺牲午餐时间匆匆扒几口饭了事,或者在身体已经相当疲倦的时候依然忍不住刷刷手机舍不得睡去。

坂本龙一

健康与疾病的话题,其实在更久以前就成为坂本龙一进行自省、思考甚至创作的源泉。感冒了,症状蔓延到全身。他阅读野口晴哉的《感冒的功效》,从中领悟人体对病毒和细菌的自然防御功能被药物取代并逐渐弱化。反思社会性的日常工作、规则和习惯(例如产业革命后发明出来的一日三餐、八小时睡眠)正在进一步将原本的身体变得扭曲、歪斜起来。是不是必须变得钝感才能在现代活下去,是不是只有病人才能,或者说才可以诚实地面对身体的敏感变化?让钝化了的感觉再一次变得野蛮,引入生命的基本,然后释放,简而言之,就是去吃、去呼吸,以及多多去笑、去欢喜、去悲伤、去流泪。

因为生病,我的某一缕魂魄似乎重新回到了身体里,重新属于了“自己”。

精神的凹陷

上一场病来得意外,半个月里三次全麻手术,精神被肉体连带着锉磨,没了力气也没了脾气。虽然有惊但好在最后无险,随着专家出手给创口上了两个小夹子之后,我终于可以开始流质、半流质,并最终缓步恢复正常的饮食。

此后不久,就是跨年,再然后就是二○二○年初大家都经历了的疫情暴发。

这一次,不仅仅是我的精神生病了,我想那时所有人的精神世界都生病了吧。不敢多说什么,因为我还很幸运,并没有身处疫情暴发的城市,更没有经历生死别离,但即便如此,对于疫情的无知与恐惧,毫无下手之处的“无力感”。被新闻、短信、谣言与辟谣反复拨弄情绪,能做的似乎只有每天盯着电视与手机,悲伤、愤怒、感动……每一天都像坐过山车。与此同时,又要尽力在老人和孩子面前继续扮演一个“正常人”。

一天晚上,我终于清晰地认知到,我的心生病了。那是一种非常清楚的感官体验,有什么东西脱离开了我的身体,在旁边看着肉身说,这个人不大行了,语气冷静又客观。我没有什么具体解决的方法,也没有去医院求助(那个时候也很少这种可能),这一非常负面的情绪在此后延续了相当长的一段时间。它像一个创口,或者说一个凹陷更恰当。你一切的斗志、你所有的期望,突然就在那个晚上、那个瞬间“噗”的一声,凹了,瘪了。

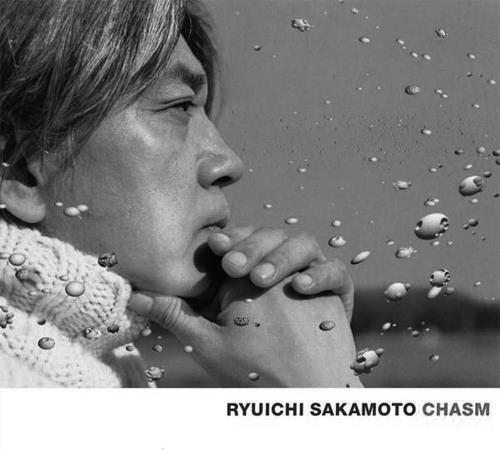

坂本龙一的专辑《CHASM》

和有些心理学背景的朋友闲聊了几次。后来又逐渐把精力挪回到校对工作上,在坂本龙一和后藤繁雄二十年前写下的字里行间代入和比对二○二○年的场景,尝试切换不同的视角与观点,也思考自己未曾想到的另一些可能。然后再慢慢地在日常生活中走出来,书中的很多话对我来说是“治愈”,是“放下”,也是一种与自己与负面的“共生”。

二○○一年九月十一日当天,坂本龙一在纽约曼哈顿的家中目击了这一幕全人类的惨剧,“每天都会想着哪里有避难所可以逃命”。在这样的时局之下,大家都在强烈地追求着“出口”和“希望”,同时又迷茫着、彷徨着,沉重的失落感支配着整个时代。他一直是“非战”的提倡者。所谓“非战”就是废弃所有所谓的争斗,连对方是敌人这件事也拒绝。可是,“九一一”之后政治风向却产生激变。“对我们而言……被训练出来用美国人的‘眼光来看世界。但现在又明白了那全都是骗局。这么一来,失落感当然非常大了。……如此一来,也清楚了真正的东西依靠自己的双手去抓住,除此以外别无他法。现在的我,认为失落感和现实的希望,是一样的。”

而在更早之前,他就因为非洲的动荡时局和扎伊尔(现在的刚果共和国)暴动而深受触动,决定谱写安魂曲,以“悲伤、愤怒、祈祷和救赎”作为主题。在他移居美国后不久发动的海湾战争,使得以往对“情绪”并没有什么兴趣的他有了变化,他第一次有了一种自己认识的人会死在战场上的那种切身感受。

二○○三年三月十九日,美国向伊拉克发起战争,电视台统一向全球转播。“这一年,仿佛就是蜗居在洞穴中一般,在洞穴里可以听见全世界市民呼喊非战的声音。攻击着拥有人类最古老文明的国家的、美国生产的炸弹炸裂声,哭喊着的孩子们的声音,以及这个世界震动的声音都听见了。我什么都做不了,只能在洞穴之中‘打磨‘编织着声音。我掉落到了洞穴这一地壳的裂缝里,掉落到二○○三年这个历史的裂缝里……”(坂本龙一的专辑《CHASM》[《裂痕》])

“这个世界会变好吗?”他不断地在寻找答案,并更积极地投身到了与环保、“非战”及与之相关的运动中来,他关心原住民、新农村、语言与诗歌、大象、极端气候、万物有灵的神话……他在二○○五年八月开始写博客,摘录世界各地重要的信息、新闻、数据和思考,每天都上传博客。地球变暖、环境破坏、小泉邮政民营化的本质问题等,每天都会发布,并发表自己的意见,以及上传读者评论的链接等。不过,这并非来自新闻工作者般的使命感,而是公开自己为了每天生活、生存下去所相关的内容而已。

这些似乎都不是一个音乐人或艺术家所该做的事情,看似片段的、琐碎的思考决非浅尝而止,他不断深入地去了解、探知,向上向下向左向右不断延伸拓展开来,突破“坂本龙一”这个名字原本的范畴。音乐、人文、自然、社会问题……在现实中,他时不时冒出的言論也总是给人一种全新的、不同的角度。二十年前的讨论、思辨、哲思没有因为时间流逝而变得“过时”,反而更像是一则预言、一种启迪、一句警告。

例如,一些政权的交替、一场围绕经济与货币的暗战、一个关于污染倾倒全球的决定……历史与当下一次又一次地重叠与碰撞,让人目瞪口呆。

坂本龙一于一九九九年上演的歌剧《LIFE》(《生命》),其隐藏主题就是“共生”。所谓共生或希望,往往都是朝着更好的方向、正向的认知世界的方面去。但“共生”这个词其实具有很广泛的意义,有不同民族人士在社会上共存的意义,或是地球与环境、大气、人类共存的意义,又或是与生活在地球上的其他生物的共生。“共生”也许并不是一个温和的词,在这里有着更为严峻的现实。就好像我们说的抗疫,其实也是一场战争,是在人与病毒之间,在人与自然之间,也在人与自己的智慧和人性的傲慢之间进行。而在这疫情尚未完全平复下去的情况下,越来越多的社会问题浮出了水面,它们从未被真正解决,只是暂时沉淀到了水底,一有外因的搅动就又“腾”地一下四散开来。是的,很多很多的负面消息,很多很多不同的声音,每一个个体在巨大的时代洪流里都显得无比渺小……

动物与人、本地人和外地人、白领和蓝领、老人与青年……我们热爱贴标签,可我们报以怀疑又同时希冀的“世界”到底是谁的世界?坂本龙一说他希望自己死后被微生物和昆虫分解,成为下一个生命循环的营养,新陈代谢,这才是他认为的、唯一的救赎。疾病也好,战争也好,当人类死亡甚至灭绝,都会被分解,再进入循环。虽然人类可能会走向灭亡,但微生物可以继续向前进化五十亿年。而这,恐怕和人类自己所追求的希望、未来都没有关系。每当陷入个人的或者某类集体意识的消极情绪中时,我就会想到他的这些话。从宇宙的维度来看我们的烦恼,大约连颗尘埃都不如,所谓伟大的人类恐怕也只是进化的历史长河中一闪而过的过客罢了。

那么,抱着这样的想法会不会把日子过得太消极,我并不这么认为。年近七十的坂本龙一在二○二○年末完成了在线钢琴独奏音乐会,这是一种由真实视觉尖端技术构成Mixed Reality的实录与特殊影像效果混合。作为客座演出,他还参加了好友大贯妙子的音乐会。“坂本龙一:观音听时”展览会在二○二一年四月于中国北京落地,在这一借助声音与技术去重新探寻了解世界的展览中有一件展品,就是在二○一一年东日本大地震海啸后被冲上岸边的钢琴。他相信这架钢琴集合了人类无法掌控的自然力量以及它自己对周遭环境所产生的塑造作用,而这些能量又展现出了与以往完全不同的、新的音乐与声调。

这是不是很像“与癌共生”的他自己?直至此时此刻还在不断打破关于“癌症患者”的定义,不断尝试新鲜事物,不断突破对于音乐、对于人生的边界。他曾说,如果可能的话,他希望能将自己不定形的状态保持到最后,从音乐人到思想家,到环保斗士,甚至到病人。他仿佛是一位修行者,不断地经历着重复着“守、破、离”,并最终回到最简单也最纯粹的“人”的身份……作为本书的译者,或者说,我也希望以纯粹的“人”的身份去予以回应,与自己的身体“合一”,与自己的负面“共生”,然后再不断去向上、突破、再向前……

“Ars longa, vita brevis.”

艺术很长,而生命短暂。

或者说生命转瞬,而艺术绵长。