地下水封洞库开挖特性数值仿真试验研究

周琦

(浙江华东建设工程有限公司,浙江杭州 310014)

1 工程概况

福建某地下水封油库工程,区域范围内出露地层主要以晚侏罗系火山岩为主,早白垩系火山沉积岩次之,燕山晚期侵入的中酸性岩浆岩和脉岩分布较广。工程区主要以花岗闪长岩为主。

地下水封洞库洞高30m,宽20m,初拟板底高程-110m,洞库的围岩稳定性评价对工程项目建设尤为重要[1-4],因此本研究利用商用软件有限差分元FLAC3D对拟建洞库的围岩稳定性进行定量分析,主要研究洞库开挖后围岩的变形和塑性区分布特征,评价围岩的开挖稳定性。

2 仿真试验方法

2.1 数值模型

根据拟建洞库主洞室设计形态及间距,在库址区垂直主洞室轴线方向选取剖面,构建包含不同库区相邻主洞室的切面模型,主要研究洞库开挖后围岩的变形和塑性区分布规律。洞库高30m,宽20m,间距20m,长度大于100m;洞库底高程-110m,顶高程-80m,布置于微新花岗闪长岩岩体中。

根据实际地质条件,建立数值计算模型,如图1所示。计算过程中,数值模型左右边界施加水平法向约束,数值模型底部边界施加三向约束,地表面为自由面。同时,根据地应力的实测数据,取水平向最大地应力为8.6MPa。

2.2 计算参数

仿真试验模型由覆盖层、全强风化岩体、弱风化岩体、微新岩体和小断层等岩土单元组成,各岩土体单元的物理力学指标如表1 所示。

2.3 分析方法

采用FLAC3D对拟建洞库的围岩稳定性进行定量分析,主要包括以下步骤:

2.3.1 建立数值模型后,将所有岩土单元的本构模型均设定为理想弹性模型,并根据实测地应力生成初始地应力场;

2.3.2 将所有岩土单元的本构模型均设定为想弹塑性模型,设定边界条件,计算获得模型的初始状态,并对模型的变形场和速度场进行清场;

图1 数值仿真模型示意图

表1 岩土体物理力学参数计算采用值

2.3.3 针对拟开挖的洞库开展开挖仿真试验,计算获得开挖后整个数值模型中岩土体的变形和塑性区分布,从而对围岩的稳定性开展定量化评价。

3 仿真试验结果

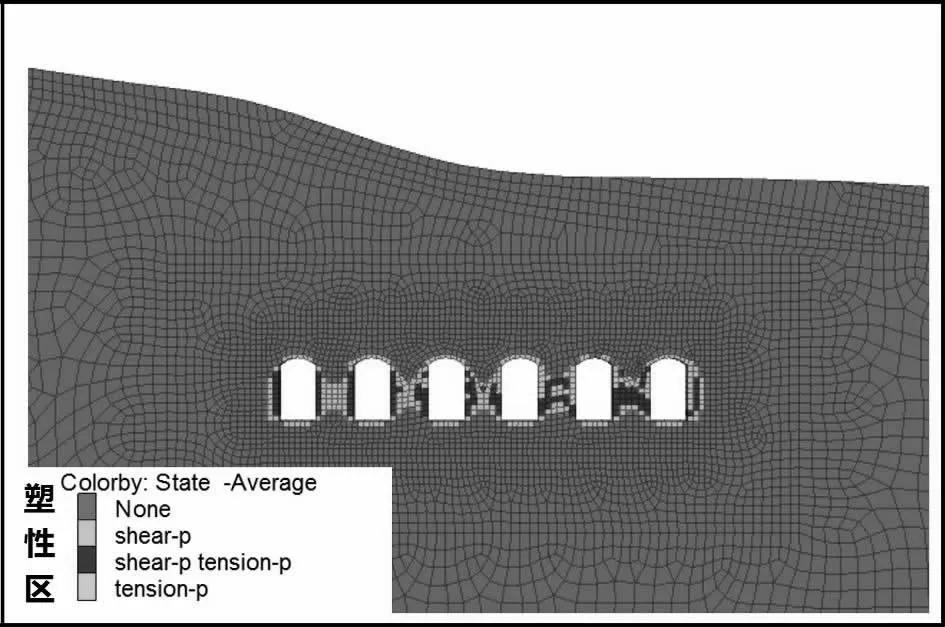

地下洞库开挖后总变形云图和塑性区分布图如图2 和3 所示。计算结果表明:开挖后总变形量最大值为19.77 mm,发生在最外侧两排洞库的外侧边墙。竖直向变形最大值为6.01 mm,变形主要表现为拱顶沉降变形,底板隆起变形,其中中间洞库的变形量显著大于两侧洞库的变形量。水平向变形最大值为19.24 mm,变形最大值主要产生在最外侧两排洞库的外侧边墙。塑性区发生在边墙、拱顶和底板处,最大变形量分别是10-12 mm,2-3 mm 和2-3 mm,并且洞库间围岩塑性区全部呈贯通状态。

图2 开挖后总变形云图

图3 开挖后塑性区分布图

4 结论

4.1 由于本工程洞库岩性主要为花岗闪长岩,以II 类围岩为代表开展分析。计算结果表明:洞库开挖后的总变形量相对不大,开挖后总变形量最大值为19.77 mm,本工程洞库围岩开挖后整体失稳破坏的可能性不大。

4.2 由于本工程洞库场址的地应力以水平向应力为主(8.6MPa),为一般自重应力的2~3 倍,地应力场的基本特点也决定了开挖变形的计算结果:总体以水平向变形为主,竖直向变形为辅。

4.3 由于本工程洞库的设计较为紧凑,洞库间距仅一倍洞跨(20m),计算结果均表明开挖完成后洞库间围岩的塑性区全部贯通,塑性区贯通后对洞库的工程性能有一定程度的影响,需引起注意。