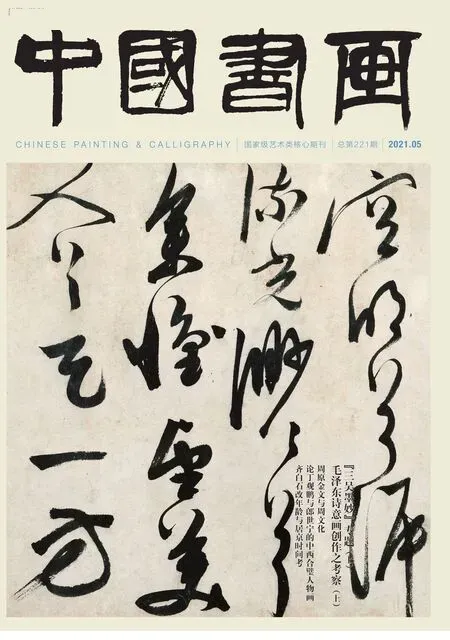

王羲之《兰亭集序》“创作真相”考论及其他(下)

◇ 楼秋华

问题之三,神龙本能否代表《兰亭集序》的真面目?

作为目前最为习见的神龙本《兰亭集序》,如前所述,从不同年代各种摹拓本、临仿本以及石刻本来看,整篇的字形、章法乃至补改等,可谓大同小异、基本一致,因此笔者以为神龙本所呈现的《兰亭集序》面目基本可以信赖,尤其是传承祖法的智永所书《千字文》〔33〕,集王字的唐代碑刻《圣教序》〔34〕以及张少悌所书《高力士墓志铭》〔35〕(图17)等,更是彰显了这一事实。如果论者一味地拘泥于著录或者笔记之类,无疑将使神龙本走向另一个真伪论辩的极端。

图17 [唐]张少悌 高力士墓志铭拓片(局部)

因此,我们仍以神龙本为参照系,从以下多个方面来辨识唐摹本与《兰亭集序》真面目之间的关系。

从神龙本的现状来看,全卷章法错落有致,自然而然。每一字各种笔法具在,堪称一丝不苟、毫厘毕现。甚至因底本年代久远而有剥痕断笔的如“毕、足、可、每、揽、文”等字(图18),无一不精心摹写,加以呈现。就连淡墨、浓墨或者浓淡之间,亦无不谨小慎微,细致巧妙,令人颇有恰如其分之感!正如启功先生曾认为的那样:“……但是从摹本的忠实程度方面来看,神龙本既然这样精密,可知它距离原本当不甚远。”〔36〕事实上,这种情形也正是“下真迹一等”的唐摹本与真本之间的关系。

图18 因底本年代久远,神龙本有剥痕断笔的字

长期以来,有不少文章论及摹本与真本之别,评析个中得失。近来则有陈振濂先生力作《“摹”之魅》一文,专门对摹本与《兰亭集序》之间的距离提出质疑〔37〕。虽然文章未曾对神龙本身世提出任何异议,但该文通过辨识所谓的“初唐趣味”,最后对以神龙本为代表的唐摹本作如此评述:“当然,相比之下,在《兰亭集序》中这种‘魏晋本相’的蛛丝马迹占比重不大,而‘规行矩步’的‘初唐趣味’,却应该是它在审美上的主流形态。但考虑到摹拓是一个复制、加工、反映的过程,又考虑到初唐时期的技术水平,则一卷《兰亭序》摹本中,既有‘初唐趣味’控制,又有‘魏晋本相’的偶然露出,应该是十分合理的。”〔38〕

这一推论与唐兰先生所认为的这件神龙本“可以代表明代的书法风格”〔39〕,两者可谓相去甚远,颇为有趣。

现在看来,长达千年的《兰亭集序》研究与追慕在不知不觉间已到了拷问唐摹本与“魏晋本相”的距离了。既然如此,我们似乎不得不对陈先生的这篇文章作一辨析,因为它不仅关系到千百年来所追溯的《兰亭集序》的本相,而且也直接关系到自唐贞观二十三年(649)以来已经失传的《兰亭集序》研究与追慕的书法史意义。如果事实真是那样,那么就应该检讨这一千四百年以来所一直追逐连“东施效颦”都算不上的摹拓本。

然而,当笔者对陈先生这篇文章加以辨证时,却发现其中存在诸多悖论。

首先,陈先生认为:“比如同时由内宫复制的,被列入《万岁通天帖》中的王羲之《姨母帖》《初月帖》、王荟《疖肿帖》、王志《喉痛帖》等等,论摹拓应该也在同一时期,但笔性线条等显然与冯(承素)摹《兰亭》相去甚远……差别的根本原因不在王羲之原迹底本,而在于几百年后的唐代复制摹拓这一环节上。”〔40〕可见陈先生不仅忽视了王羲之行书《兰亭集序》与行草书《姨母帖》《初月帖》之间的差别,也一并抹杀了信札尺牍与诗文卷稿的差别。依陈先生之见摹拓手似乎可以无视底本不同,而是各逞所能。那么,摹拓与临仿的差别将不复存在,弘文馆设立拓书直与拓书人将变得无足轻重。难道说“帝命供奉拓书人赵模、韩道政、冯承素、诸葛贞等四人各拓数本,以赐皇太子、诸王、近臣”〔41〕的内宫摹拓本竟是这等货色,这不仅将有失太宗文皇帝的威仪,而且“……今赵模等所拓在者,一本尚直钱数万也。人间本亦稀少,绝代之珍宝,难可再见”〔42〕之类的表述岂不更是成了虚张声势、徒有其名之说?

毫无疑义,我们理应看到如王羲之这般兼擅各体的大书家,不同书体的笔法体势自然会有所差别,而且各个时期的书风也会有所不同,无法混为一谈,这乃是书法常识,反映在摹拓本上自然也是如此。如果我们对一些可靠的传世唐摹本加以辨析,将不难认同摹拓本的忠实程度。即便是从宋以后的众多摹刻本,亦可略窥一二。甚至到了元代,作为自身书法水平一般,又非职业拓书人的陆继善,他年轻时曾试用“双钩填廓之法”,所摹《兰亭集序》也同样忠实可靠(台北故宫博物院藏,图19)。

其次,陈先生认为经验深厚如冯承素这样的名家或许会出现“名为摹拓,实为意摹(与意临相当)”〔43〕,甚至“或许他应该是太熟悉‘圣上’,因此会在摹拓过程中曲意迎合以博欢心”〔44〕。

笔者以为,陈先生的这番推测似乎过于随意。众所周知,弘文馆拓书人地位卑微,品阶较低,既以拓书为职责,又如何胆敢随便以“意摹”取代拓书?事实上,冯承素(617—672)即使在《兰亭集序》真本随入昭陵时也不过三十二三岁,对于书法家与拓书手而言,这般年纪尚属稚嫩,自然也就谈不上陈先生所谓的“师心自用,以我作古”之说〔45〕。况且唐太宗李世民(599—649)推崇王羲之为天下人所知,他不仅师法之,并亲撰传论,赞曰:“……所以详察古今,研精篆素,尽善尽美,其惟王逸少乎!……心慕手追,此人而已,其余区区之类,何足论哉!”〔46〕王羲之的《兰亭集序》更是其万分宝爱的书法珍品。因此,不难设想弘文馆拓书人面对《兰亭集序》真本时,唯有亦步亦趋,精益求精,绝不敢有丝毫敷衍、怠慢之心,这实在是无须多语的情状,又何来陈先生所谓的“意摹”之说呢?

其三,陈先生对虞龢(活动于南朝宋泰始年间)的《论书表》进行了移用与诠释,他引虞氏原文如此:

又有范仰恒献上张芝缣素书三百九十八字,希世之宝,潜采累纪,隐迹于二王,耀美于盛辰。别加缮饰,在新装二王书所录之外,繇是拓书,悉用薄纸,厚薄不均,辄好绉起……卷小者数纸,大者数十,巨细差悬,不相匹类,是以更裁减以二丈为度……

羲之所书紫纸,多是少年临川时迹,既不足观,亦无取焉。今拓书皆用大厚纸,泯若一体同度,剪截皆齐,又补接败字,体势不失,墨色更明。〔47〕

显然虞龢在这段话中主要涉及三层意思:一是薄纸拓书易绉起;二是因为书卷大小相去悬殊,加以裁减统一;三是用厚纸拓书,不失体势地“补接败字”(此处“败字”是指那些因年代久远而墨色减退的字迹)。但到了陈先生笔下,却变成了“在这剪裁过程中,一定会有当时南朝人(在《兰亭序》则是初唐人)趣味被掺和进去,甚至必然会有应皇上口味使摹拓更迎合‘圣意’,更整齐美观的宫廷要求在。此中的‘同度’、‘皆齐’,肯定不仅是指尺寸,应该还指艺术意义上的‘体势不失’……‘体势’之失与不失,其判断标准并不是东晋王羲之时代,而是南朝宋的时代”〔48〕。陈先生这一推论不仅怀疑古代拓书人对待法书的忠诚度,也一并抹平了临仿书与摹拓本的区别,更是直接地加上所谓的时代特性。这显然与虞龢原意相去甚远,有所背离。南朝齐谢赫在论画时曾有精辟之论:“迹有巧拙,艺无古今。”〔49〕可谓一语道破天机。绘画尚且如此,何况是更具法度要求的书法。后人其实不宜含混地设定或者总结某些笼统的时代书风,尤其是魏晋以来,各种书体书风同时并存,竞相争流,并不能以单一的时代特性遮蔽之。甚至一个书家自身也会有不同时期、不同书体之间的面貌差异,使得其个性难以简单地加以框定,更何况是一个时代众多书家的共性了。而且书法史告诉我们,为后人所推崇追慕的书法大家往往超越自身所处的时代,而在当时的主流书风之外。可见,陈先生文中所谓的时代特性,在一定程度上只是便于描述的艺术名词,其实并无单一的标准模式可言。

其四,陈先生随后将唐代楷法“方正”喻为“初唐趣味”,他认为:“《兰亭序》却每个字占尽四角位置,具有明显的‘方正’形态与意识……更使得其中的‘初唐趣味’被体现得淋漓尽致。”〔50〕又说:“……这种出自于‘楷法’的‘藏头护尾’之法,当然即是‘初唐趣味’而不是崇尚散漫自由的魏晋人的‘本相’。而细细寻绎冯摹《兰亭序》的每一个字……显然是与魏晋不合而与‘初唐趣味’如出一辙的。”〔51〕然后陈先生在文中作了种种推测之说,他写道:“《兰亭序》便成了一个十分突兀的又是一个极其成熟的样本,横空出世……同时其他‘大王’摹本如《平安、何如、奉橘帖》《快雪时晴帖》《上虞帖》等,或许正近与这一类型;或许,它们也是出自如冯承素这样老练的名家之手也未可知。”〔52〕事实果真如陈先生这般推测?

注释:

〔33〕史树青《从〈萧翼赚兰亭图〉谈到〈兰亭序〉》,《兰亭论辨》,苏州大学出版社2000 版,第118—119 页。

〔34〕关于《圣教序》与《兰亭集序》之间的关系,喻蘅、张昕若、周绍良、许庄叔、曹宝麟等人均有研究,分别参见《兰亭论集》第37—38 页、第47 页、第125—126 页、第133—134 页、第376—392 页。朱关田先生认为现存西安碑林的《圣教序》系千福寺之碑,已非弘福寺怀仁集字原碑,而是出自诸葛神力之手。参见其《初果集》,荣宝斋2008 年版,第18—21 页。

〔35〕此碑出土较晚,笔者曾得见拓本。

〔36〕《启功丛稿.论文卷》,中华书局1999 年版,第54 页。

〔37〕陈振濂《“摹”之魅》,《中国书法》2012 年第1 期,第50—54 页。

〔38〕同上文,第54 页。

〔39〕详可参见《兰亭论集》,苏州大学出版社2000 版,第102 页。

〔40〕《中国书法》2012 年第1 期,第50 页。

〔41〕何延之《兰亭记》。按,大致同时的武平一《徐氏法书记》:“太宗于右军之书,特留睿赏……《兰亭》《乐毅》尤闻宝重。尝令拓书人汤普彻等拓《兰亭》,赐梁公房玄龄以下八人,普彻窃拓以出,故在外传之。”可见武氏与何氏所记有所不同。参见张彦远《法书要录》卷三,页二十七。明崇祯三年(1621)虞山毛氏汲古阁刻本。

〔42〕何延之《兰亭记》,张彦远《法书要录》卷三,第43 页。明崇祯三年(1621)虞山毛氏汲古阁刻本。

〔43〕〔44〕〔45〕可参见《中国书法》2012 年第1 期,第51—52 页。

〔46〕房玄龄等纂《晋书》卷八十,列传第五十“王羲之传”。清乾隆四年武英殿刻本。

〔47〕张彦远《法书要录》卷二,第4、5 页。明崇祯三年(1621)虞山毛氏汲古阁刻本。

〔48〕《中国书法》2012 年第1 期,第52 页。

〔49〕谢赫《古画品录》第1 页。明崇祯年间毛氏汲古阁刻本。

〔50〕〔51〕〔52〕《中国书法》2012 年第1 期,第53 页。

众所周知,《兰亭集序》作为天下第一行书闻名久矣,而陈先生以所谓楷法“方正”的“初唐趣味”与之比较,似乎有些牛头不对马嘴。如前所述,倒是有人曾考证隋智永《千字文》中的“和、兰、群、映、流”五字与神龙本近似〔53〕,隋代的书法自然不可能有意合乎稍晚的“初唐趣味”,这反倒是佐证了神龙本的精准度。我们若从欧阳询(557—641)的《奠梦帖》与唐太宗的《温泉铭》来看,陈先生所谓的“初唐趣味”又何尝存在呢?即使延至晚唐的杜牧(803—853),其名作《张好好诗》(图20)中又有几分陈先生所谓的“初唐趣味”呢?如果说“初唐趣味”存在于其后的唐楷之中,或可勉作一说。因为楷书更趋于实用,需要世人认同,因而有基本的要求与准则,所谓“备尽楷则”〔54〕,在出现新工具、新材料、新用途的某一历史阶段,流行某种倾向性的体势趣味,当不足为奇。但行书一般属于书家个体使用,变化空间较大,在传播途径较为闭塞的时代,呈现出多样的个性面目,自然不难想见。我们从今日可以见到的王氏一门唐摹本〔55〕便会发现互相之间差别显著,更无所谓的“初唐趣味”存在,这也直接证实了摹拓本与真本之间的可靠关系。如果从赫赫有名的《圣教序》与神龙本《兰亭集序》数十字的关系来看,尽管我们所见到的《圣教序》拓本至少已经过三次或多或少的“失真”(一集字,二勒石,三镌字以及岁月磨泐等等),但它们之间的相似度却仍然令人惊讶!由此不难推想,贞观年间弘文馆拓书人的摹拓本是何等高超、何等忠诚的作品。张彦远在《历代名画记》中曾这样认为:“好事家宜置宣纸百幅,用法蜡之,以备摹写。古时好拓画,十得七八,不失神采笔踪。”〔56〕可见,连较为复杂的绘画作品都能“不失神采笔踪”,更何况笔法、墨法、章法相对简单的书法墨迹呢?因此我们有理由相信,初唐拓书人的摹拓本对于《兰亭集序》的精彩传递,认定它们“下真迹一等”,当不为过。从现存的神龙本而言,其细节部分不时显露出极为精微的摹拓之笔。如前所述的“每”字,有剥痕断笔的“毕、足、仰、可、兴、揽”等字,有破锋的“岁、群、同、觞、静、不、死”等字,有贼毫的“蹔”字,诸如此类,真可谓是纤微克肖,咸萃其中,唯有以“逼真”视之。可以想见,如果冯承素等人的摹拓本真如陈先生所谓的不过是“意摹”之作,那么后人将难以看到诸如神龙本当中这些细致入微的迹象,更遑论那些以不同方式与不同墨色加以修正的地方。因此,笔者认为神龙本对于《兰亭集序》的原貌传达是可以信赖的。当然,人非机器,即使个别笔触稍有误失〔57〕,实在也无损于整体的忠实程度。

图20 [唐]杜牧 行书张好好诗(局部)28.2cm×162cm 纸本 故宫博物院藏

通过以上四个方面的辨析,我们不难看出陈先生所论大约与事实存在诸多不合,有失偏颇,无疑是值得商榷的。

借此指出,摹拓时除了与原迹所使用的工具与材料存在一定差异之外,又必须时时注意对照原本,调整笔法甚至墨色,因此摹拓本的运笔速度会与真本有所不同(往往是减缓)。在强调了书法性的同时弱化了书写性,从而一些体势的细节将会更加强化与显著,这也是摹拓本必然存在的客观事实。幸好,从汤普彻、冯承素等人的相关史料来看,他们本身也是颇具功力的书家,所以形神兼备应是当时摹拓本较为客观公允的评价。如果我们能同时结合王氏一门的其他摹本、刻本以及早期的书法理论与可靠墨迹,那么《兰亭集序》的真面目也许就在时而清晰、时而朦胧的景象中了,这也正是名扬天下而又望不可及的《兰亭集序》令无数后来者“亦将有感于斯文”的无穷魅力。

余论

这卷“神龙本”在清乾隆中后期著录于《石渠宝笈续编》第三十一“重华宫藏八”,为《〈兰亭〉八柱帖》第三(第一、第二分别为虞世南、褚遂良临本)〔58〕。其中记曰“麻纸本,纵七寸七分,横二尺七寸五分,冯承素临王羲之《兰亭诗序》”,并有“附前人标题‘唐摹《兰亭》’”一语。就现状而言,卷前题有“唐模《兰亭》”一签尚可辨之(图21)。由于存在明显的重装痕迹,此四字是否便是原来位置似乎不便遽下断语。从卷后最早的北宋熙宁丙辰(1076)孟冬王安礼等人观跋,到元元贞元年(1295)夏六月赵孟頫一跋,其间并无人提及此卷出自何人之手。之后,郭天锡在长跋中有所推测:“右唐贤摹晋右军《兰亭宴集序》……此定是唐太宗朝供奉拓书人直弘文馆冯承素等奉圣旨于《兰亭》真迹上双钩所摹。”晚至万历五年丁丑(1577)孟秋七月三日,文嘉跋曰:“若其摹拓之精,钩填之妙,信非冯承素诸公不能也。”可见他也持郭氏之论,此时该卷已在大藏家项元汴处。不知何故,项氏本人跋中则径直称之为“唐中宗朝冯承素奉敕摹晋右军将军王羲之《兰亭禊帖》”。约二百年后,这一看法为乾隆皇帝所认同,并题签:“唐冯承素摹《兰亭帖》。”不过,现据冯承素墓志所载生平来看,他在唐高宗咸亨三年(672)便已去世,实与唐中宗朝(684年、705—710年)无涉。

图21 “神龙本”卷前题有“唐模《兰亭》”一签

此外,《石渠宝笈续编》纂辑者在著录末尾附有一段简要的考述,对此卷是否即为冯承素摹本一说而有所论及:“谨按张彦远《书系》云:‘彦远家有冯承素《兰亭》,元和十三年,诏取入内’。此后摹本传世者……卞永誉《书画汇考》所载……至项元汴四则不录,盖以年代相去较近,未足以示考证耳。”〔59〕可见纂辑者亦颇为谨慎。就此论之,此卷沿旧题“唐模《兰亭》”一名亦未尝不可。

注释:

〔53〕同〔33〕,第119 页。

〔54〕褚遂良《拓本〈乐毅论〉记》,《法书要录》卷三,第44 页。明崇祯三年(1621)虞山毛氏汲古阁刻本。

〔55〕系唐摹“万岁通天帖”之部分,笔者曾见于“晋唐宋元国宝展”,收录于《晋唐宋元书画国宝特集》。故宫博物院、辽宁省博物馆、上海博物馆编,2002 年版,第177—191 页。

〔56〕张彦远《历代名画记》卷二,第6 页,明嘉靖刻本。

〔57〕《启功丛稿.论文卷》,中华书局1999 年版,第54 页。

〔58〕《秘殿珠林·石渠宝笈合编》第五册,第1653 至1656 页。上海书店1988 年影印。

〔59〕按张彦远此记,亦见载于清嘉庆朝编《全唐文》卷七百九十,第23 页《拓本〈乐毅论〉记》:“彦远家有冯承素《兰亭》,元和十三年,诏取书画,遂进入内。今有承素《乐毅论》在,并有太宗手批其后。张彦远记。”清嘉庆内府刻本。