建筑中的法学观察

毛亚儒

(江苏省扬州市公安局邗江分局,江苏 扬州 225200)

建筑是现实的、艺术的,也是制度的。所有经过人类设计的东西,都体现着人的思想,建筑也不例外。

一、建筑材料由内而外体现着一栋建筑的气质

材料是建筑的筋骨,一幢建筑所使用的材料很大程度上决定了它的气质,进而影响到居住其中的人的气质。特别在早先,人类建筑手段非常局限,材料技术也没有像今天这么发达的时候。所以,传统建筑的材料特质经过成百上千年的浸润深刻影响到了当地居民的思维方式和精神世界,无疑也体现在社会制度层面。

(一)土、木建筑的中国礼法制度

众所周知,中国的古代建筑善用木材,甚至可以直接用“大兴土木”指代建筑的营造。木材相对石材等其他建筑材料,具有轻盈、柔软的特点,在此影响下的法律制度也是轻柔的。人们认为法像一张轻盈的渔网,“法网恢恢疏而不漏”。法律制度也是富有弹性的,在条条框框的规范之下伴随着各种各样的例外,“八议”、“官当”、“亲亲得相首匿”等,充满着人情味和执法张力。

中国古代当然也不乏石质建筑,但是砖石材料主要用于修建陵墓和军事要塞。石头的比热容比木头小,夏天晒后容易发烫而冬天又聚不住暖气,所以古人认为有“体温”的木质建筑才更适合活人居住,而冰冷的石头更适合聚集阴气的墓穴,或者利用其坚固作防御之用。

木材也易损,防白蚁、防雷电、防烛火等,人们对建筑须要精心保养,而目的仅在于延长建筑物的寿命,并不至于奢望“广厦千万间”永恒屹立不倒。一方面,建筑物凝聚了其居住者身上的太多象征意味,另一方面,木质建筑损毁易而保养费,潜移默化中形成了人们对其使用寿命的较低期待。所以在政权更迭的时候,下一个掌权者甚至会主动一把火烧了那些建筑,而不是为己所用。他们早已知道,人可以千秋万代繁衍下去,权力却不能千秋万世握在手中。“皇帝轮流做,明年到我家”,无论是项羽“烧火秦宫,三月不灭”,还是英法联军对圆明园的烧杀抢掠,都是纵火者在已经取得了战争胜利之后,对上一任权力遗存的清理。

(二)金工石砌的西方契约制度

西方建筑的传统材料是石块,例如雅典的帕提农神庙,以及之后被奉为经典的石质梁柱“两种柱式”——爱奥尼亚和多立克,对石块的精工细凿开辟了古希腊的文明天地。区别于通透度较高的木材,石料砌筑的墙壁既本身厚重又难被穿透,其营造出的边界感非常强。

事实上,包括万里长城在内的许多军事工事,都是用砖石建筑来划标界限的。同时,限于屋顶的重量,石料建筑的开间不可能太大。空间的狭促使得居住其间的人在心理上有一种承重感,向上的力量被“压”住,左右的空间又有限,所以,生活在同一屋檐下的个体之间要保持安全距离的话,这个距离就需要被反复确认。人与人之间强调距离,不希望被过分干预,甚至充满个人主义色彩。这些当然还有很多其他方面因素促成(如商业文明的发达,民众之间尊崇契约精神),但是谁又能说与其早期居影响下形成的传统心理毫无关系呢?

石材硬度高,但是柔韧性不足。正如人们对于法制的明确性和执行度要求比较高,因此制定出来的法律制度也常常界限分明,无论是遵循先例还是遵从条文,法即是法,人人必守、条条必守,竭力避免例外,显得刚硬、刻板而无情。石材的坚硬势必要求修筑工具比它硬度更高。于是对金属材料的研制和使用技术发展也被推动。甚至出现了充满神秘色彩的炼金术,虽然它后来发展得远远超出了金属冶炼的研究范围,但其中所蕴含的化学哲学思想成为了当代化学的雏形。科学实验的严谨态度进一步呼唤着社会秩序的严谨运行。

所谓“稳如磐石”,石头的坚定形象,也象征人们对法的坚定信仰,古巴比伦的《汉谟拉比法典》就是刻在了一段高2.25 米的黑色玄武岩石柱上,又称“石柱法”。不朽的石头建筑让人们以为法律制度也是可以传承不朽的,即使统治者变了,古老的制度仍在被遵循。瑞典早在15 世纪便开始实行君主立宪制,迄今为止没有制定统一宪法典,其起主要作用的宪法性文件《政府组织法》制定于1809 年,历经多次修改,甚至将国王由“国家的唯一统治者”逐渐改为了“礼仪性职务”也始终没有废除旧法另立新法。作为欧洲法律制度继承人之一的美国,其在1787 年5 月签订的《美国联邦宪法》更是世界上最早的成文宪法,期间经历了四年的南北内战、两次世界大战以及大大小小的各种民主平权运动,但始终没有动摇1787 年宪法的地位,而是通过陆续形成的27 条宪法修正案予以维持至今。

(三)现代新材料营造的新制度

以钢筋玻璃为代表的现代建筑材料的应用,为建筑提供了更加多样的选择和创作可能性。受自然环境影响而存在的各具特色的民居建筑只会产生于古代,现代技术正以人定胜天的自信越来越摆脱地理环境的藩篱。不同地域间建筑的区分度越来越小,融合度越来越高,但在建筑的专业分工上却越来越精细,一栋建筑的完成早已非一人之力或一拨人之力可以达到。不同功能类型的建筑之间甚至也可以存在着天壤之别。正如法律制度发展到今天——封建时代各地闭塞,制度的地方特色很强;而在开放、互联的新时代,各地区融合加强,制度的共性和普遍规律得到了伸张,法律法规不仅天然地趋同,而且也在人为地被接轨与互通。

钢筋水泥的框架结构,使得整个建筑空间非常开放,内部具有丰富的变化性,并且能够适应多种再组合;玻璃格挡的应用,在区分不同区域的同时又保持区域之间的连续性,凡此种种的设计理念和趋势,正体现了公开、透明的精神。公开、透明的不仅是执法和司法,也是在鼓励人们参加到公共事务中来,参加到立法等法治实践的全部环节。

二、建筑体量的大小是对其承载意象的表达

从留传至今的古建筑类型来看,无论是西方还是东方,那些有名的、载入史册的建筑通常都是规模宏大、引人注目的,比如皇宫、庙宇、教堂。虽然功能上有所区别,有的是专属皇家贵族的私产,有的是宗教集会的公共场所,但它们都有一个共同点,即让人朝拜。体量庞大的建筑更易于营造庄严感和威慑力,沿着或宽阔或窄长的步道去面见建筑物的主人,敬畏之心随着对建筑物本身的叹服而上升。相比而言,民居建筑则卑微渺小,甚至“不值一提”。独裁者希特勒曾经督造了他在柏林的新总统府,入口前的广场是由洁白泛光的墙面围成的空旷空间,卫兵演练在庞大的背景上投下了巨大的影子,喊号声和踏步声充斥着整个广场,当捷克斯洛伐克总统哈查穿过广场拾级而上去面见希特勒,又高又窄的总理府入口几乎使他不能呼吸①。

《礼记》曰:“天子之堂九尺,诸侯七尺,大夫五尺,士三尺。”②中国古代礼法明确指出,帝王一级用多大的房屋、诸侯一级用多大的房屋、士大夫一级用多大的房屋,没有品级的商人,即使再有钱也只能造“三间”的住宅。

如扬州个园建于清代,按照当时的法规,正六品以下官员至平民只能居住“三间”大小的房屋,五品官以上方能住五至七间,而且对进深也有限制。个园园主黄志筠为盐商大贾,虽然花钱捐官得了个正二品顶戴的头衔,但因为没有实职,亦不敢过分逾越,在建造起居室时采用了明三暗五的手法,外面看起来一扇大门加两边窗户,是三间的造型,其实左右间内侧各藏一室,总共五间。在这样环境中生活的权力者们,其制定出来的法度也必然是等级森严的。

时至现代,制造大体量建筑的水平早已超出了古人的想象,高楼林立几乎是城市繁荣的必备素质。但是大型建筑的主力军,再也不可能是皇宫、庙宇或者教堂了,取而代之的是剧院、商业综合体以及各种场馆。为普罗大众共享的服务型机构大张旗鼓起来,仿佛有一种重回希腊时代的返朴归真。但是希腊的民主毕竟只是有限“公民”的民主,奴隶、妇女、外邦人等大量的居民被排除在了“公民”之外。

至于代表国家权力的办事机构,则越来越倾向于隐藏在不显眼的办公楼群中。远远看去,政府大楼与周边商业办公楼或居民小区并无二致。权力机构从强调集权到退称自己只是权力者的执行人,在建筑处所上也表现低调和亲民。

近年,日本建筑设计师隈岩吾还提出了《小建筑》的概念。小建筑,体量小、结构精巧、追求环保,它体现的权力状态是限缩的,人类不仅在自身的社会管理中开始低调行事,而且在面对自然时也展现出了谦虚抑制,各种环保法规和公约随着对地球的深入了解而被不断提出。

综上,建筑体量的变化,一是平民和公共权利在伸张,由此出现了很多公共的“大”建筑;二是神明和权力中心在限缩,淹没于茫茫的“小”建筑之中。

三、建筑的空间布局是人类对资源的占有

我们熟悉的城市建设,往往是依水而建、依路而建——资源和交通曾是建筑布局的导向。现代城市规划似乎正脱离这种导向,城市建筑的布局受自然资源的制约越来越小,人们可以在一开始就把城市规划成横平竖直、环形放射,或者星形组合状,大不了挖隧道、造大桥。

随着科技的进步,地球在人们眼中越来越透明,被揭开神秘面纱的世界中,人们交流空前频繁,交通和通讯方式的高速发展早已将“地球村”的概念深入人心。生产力和产业结构的变化,促使城市化与逆城市化现象相继出现。流动人口和暂居人口大量产生,人口的集聚程度大幅度提高,特大城市不断形成。脱离了乡土传统的中国城市居民似乎也开始偏好“人情冷漠”的契约法。因为个人所交往的“人情”,在社会运转加速的今天,已不足以构成支撑其生活体系的安全网络。在乡土社会中,人们活动范围局限,一生中来来去去的人群是相对固定的,利于建立“交情”。而现代社会,人群流动性大幅增强,有的甚至只打过一两次交道就“相忘于江湖”了,根本来不及建立“交情”,更谈不上利用“交情”建立生活网络,暂且称此为“无效交流”。而一个人的精力是有限的,在交往人群数量增加的同时,与某单个人的交往频次必然下降,加上“无效交流”的大量存在,构建人情法就像小蜘蛛在一个过大的空间里织网,织了这头掉了那头。这时候,陌生人之间的契约法成了更安全、更有效的选择。这也是我国这些年来法治建设大量吸收西方经验的动力之一。

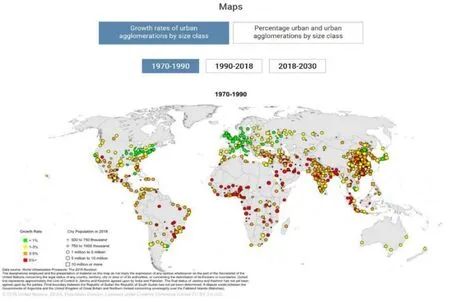

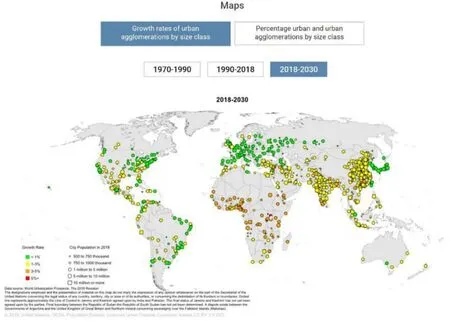

但是放眼“地球村”,城市存在的地理位置,仍然受到资源和交通的重要影响,那些出入港口、海上咽喉、转机热点城市,始终是繁华所在。法制调节要解决的问题本质没有变,就是人们之间资源分配的问题。根据联合国2018 年世界城市化展望③,其中规模级城市群增长率图(如图1、图2、图3 所示)将50 万人口以上城市都用彩色标了出来,截至2018 年特大型城市的分布仍然集中在首都、港口等地区。且对比1970 至2030 的三张地图,60 年间世界城市及人口分布情况,虽然发展速度有所不同,但是地理位置几乎没有变化。正因如此,“一带一路”提出对中国城市发展所起的方向性带动作用不容小觑,但也必将是一个长期而充满机遇与挑战的过程。

四、建设主体的话语权配置正是立法的话语权

要完成一栋建筑,从设计到施工,从选址到封顶,无不取决于建设主体物质资源和人力资源的投入情况。所以,对建筑的话语权体现的正是一个社会立法的话语权。

在皇权为尊的古代社会,建筑的话语权也集中在当权者手中,他们会找建筑设计师,但是最终的决定权仍然在于皇帝。遇到开明的皇帝,则会成全建筑师的个人构想,这一时期出了很多大家,比如帕拉迪奥、米开朗基罗等等,他们的建筑作品都非常有个人艺术风格。但是,不管是当权者还是被赋权的建筑师,这个时期的社会制度也处处是个人法的影子。

图1 规模级城市群人口增长率(1970-1990)

图2 规模级城市群人口增长率(1990-2018)

图3 规模级城市群人口增长率(2018-2030)

在遥远的中世纪,建造教堂是一件神圣的事情,不是谁都可以参与,基本都是由僧侣工匠来完成。僧侣们把严格的宗教观念注入教堂中,建造的如施派尔大教堂、沃尔姆斯大教堂之类的罗曼式教堂给人粗糙、凌厉、沉重、阴暗的感觉。而这一时期的社会制度,也是遵循教皇的严苛教条,宗教权力大于世俗的皇权。后来,市民文化改变了基督教,神的形象以充满仁爱之光的圣母为代表,教堂也因此改变了在城市中的作用,成为人们乐于倾诉、祈求保护的所在。这一时期的教堂基本由世俗工匠建造,他们建造的哥特式主教堂往往明亮宽敞,给人明快轻松的感受。当然,不管是严厉耶稣还是仁爱圣母,这一时期的法制遵循的都是宗教法。

现代社会,职业建筑师拥有了更多的话语权,投资建设方在设定自己目标的同时,大部分也都会尊重设计师的设计建议。让专业的人做专业的事,科学技术的发展使得社会分工越来越细,当权者或者出资方由于对建筑科技的行业隔阂在干涉建筑事务上的言行势必受到限制。而建筑师们虽然也有鲜明的个人风格,但是总体上增添了服务态度。况且受限于建筑师个人的研究侧重点,在完成建筑这一系统工程的过程中,他也要请教其他专业人士。相互的谦让和合作关系,折射了现代社会法制的谦抑性和自主性,民众对法治建设的参与度空前高涨。

五、结语

综上,建筑不仅体现着当时当地法律制度的建构状态,还在一定程度上对法律制度的构建和运行起着反作用,法的精神早已悄悄隐匿在了建筑看似无意识的砖石梁柱间。因此,对建筑设计、城市规划和地域关系的研究和引导,是一项值得重视的工作。

注释:

①(英)迪耶·萨迪奇.权利与建筑[M].王晓刚,张秀芳(译).重庆:重庆出版社,2007(05):18-19.

②(宋)李诫.〈营造法式〉注释与解读[M].吴吉明(译).北京:化学工业出版社,2019(01):7.

③https://population.un.org/wup/,最后浏览日期2019 年12 月1 日12:10.