耳穴埋籽结合改良中药热奄包对剖宫产术后排气的影响

张 梅

(江苏省常州市武进人民医院,江苏 常州 213000)

剖宫产可以帮助阴道分娩困难的产妇解决分娩难题,但术中所用麻醉剂会抑制产妇的肠蠕动,以致产妇腹部发生胀气,影响胃肠道功能运作及机体恢复[1]。剖宫产术后多数以勤翻身这一机械运动来促进胃肠蠕动以利于肛门排气,但宫缩痛及切口疼痛让多数产妇不能很好的勤翻身。为此,临床常通过中医疗法如腹部按摩、刺激、热敷、理疗等帮助剖宫产患者加快肠胃蠕动,促进排气。其中,最常见的热敷疗法是中药热奄包热敷法,热奄包是用由盐和吴茱萸等中药材制作而成的药包,加热后敷于腹部即可,操作简单,且具有循环利用、方便快捷的优点。而刺激疗法中常用的有电刺激、耳穴刺激等[2]。本研究在剖宫产术后用耳穴埋籽结合改良中药热奄包效果较好,报道如下。

1 临床资料

共126例,均为2017年7月至2020年7月我院进行剖宫产术产妇,按随机双盲法分为两组各63例。对照组年龄23~34岁,平均(27.67±3.31)岁;孕周37~41周,平均(36.55±2.28)周;首次剖宫产30例,非首次剖宫产33例。观察组年龄22~33岁,平均(27.51±3.22)岁;孕周37~42周,平均(36.62±2.30)周;首次剖宫产32例,非首次剖宫产31例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有对比性。

纳入标准:①签署剖宫产术同意书;②术后发生腹胀、胀气,或伴有呃逆、腹痛、不排气、反酸的患者;③耳部及耳部穴位无损伤者;④凝血功能无障碍;⑤腹部皮肤除外手术切口完整无皮损。

排除标准:①合并胃肠道肿瘤;②剖宫产术后发生严重并发症;③书写或沟通功能障碍。

2 治疗方法

观察组用耳穴埋籽联合改良中药热奄包。①耳穴埋籽:剖宫产术后的6h,在产妇的交感耳穴、胃耳穴、大肠耳穴、小肠耳穴、直肠耳穴上寻找敏感点,用医用酒精对穴位进行擦拭,将王不留行籽固定于胶布上并贴压于穴位,同时对其施加压力按压,以压强刺激耳穴,使产妇感觉麻、酸、胀,每穴按压30~60s,双耳交替进行,术后6h起,每日需治疗4~6次,夜间除睡眠外亦同样需要按压,睡眠期间间隔时间可适量延长。②中药热奄包:至术后12h,再应用改良式中药热奄包。莱菔子50g,广木香30g,厚朴30g,枳壳30g,青皮30g,小茴香30g,藿香20g,益母草30g。均匀切碎,与食盐500g混匀,然后将混匀后的成品置于25cm×15cm大小的布袋中,扎紧口,将制好的热奄包(热盐包)用微波炉均匀加热至50℃~60℃(应用手腕部测温,觉热而不烫为宜),敷药初时,先提着药袋,使其间断接触产妇腹部皮肤,直至温度适宜时,将药袋覆盖于产妇的中脘穴、神阙穴及天枢穴,热敷时间为20~30min,每日2次热敷,每次间隔时间为5h,热敷结束后用温水擦拭皮肤,再涂适量产妇润肤乳以保护皮肤。

对照组以传统的术后勤翻身促进肛门排气,术后6~8h服萝卜水辅助排气。莫沙必利5mg,日3次,饭前服用。

麻醉药物作用消失后,两组均在家人帮助下适当站立一会或是轻轻走几步,1天3~4次,促进及早恢复肠蠕动。均连续治疗3天。

3 观察指标

记录首次排气及排便时间。

记录症状消失时间,包括腹胀消失、腹痛消失、反酸消失、呃逆消失。

4 治疗结果

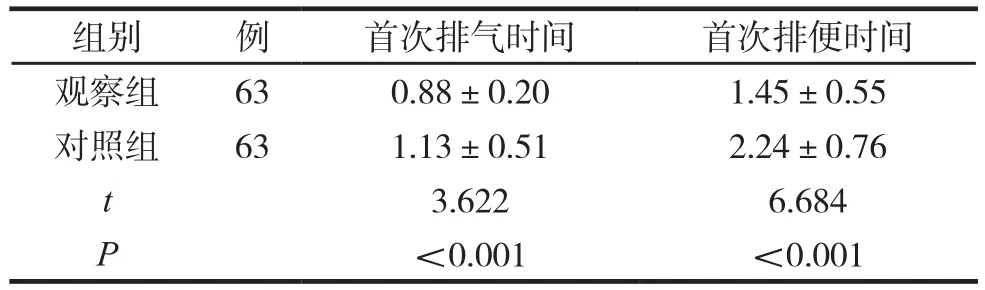

两组首次排气及排便时间比较见表1。

表1 两组首次排气及排便时间比较 (d,±s)

表1 两组首次排气及排便时间比较 (d,±s)

组别 例 首次排气时间 首次排便时间观察组 63 0.88±0.20 1.45±0.55对照组 63 1.13±0.51 2.24±0.76 t 3.622 6.684 P<0.001 <0.001

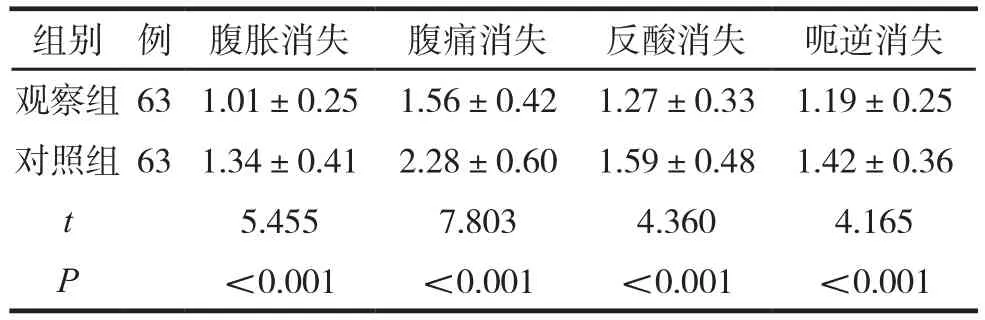

两组临床症状消失时间比较见表2。

表2 两组临床症状消失时间比较 (d,±s)

表2 两组临床症状消失时间比较 (d,±s)

组别 例 腹胀消失 腹痛消失 反酸消失 呃逆消失观察组 63 1.01±0.25 1.56±0.42 1.27±0.33 1.19±0.25对照组 63 1.34±0.41 2.28±0.60 1.59±0.48 1.42±0.36 t 5.455 7.803 4.360 4.165 P <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

5 讨 论

腹部胀气剖宫产术后常见,不但影响产妇肠胃功能,还会对其临床体征、切口恢复等方面造成不利。腹部胀气是由剖宫产术所用麻醉药物累及肠胃道功能所致,因此,可以采用药物提升肠胃道平滑肌的收缩幅度及频率,从而增加平滑肌兴奋性,使肠蠕动功能恢复,助力产妇排气。但西药可能会引发产妇腹泻、腹痛、口干、皮疹、倦怠、头晕、不适、心悸、呕吐等不良反应,影响产妇术后恢复。

中医认为,术后呃逆、腹痛、反酸等是血气皆失、运化不利、脾胃失和所致,当以行气除湿、消痞降逆、温中止呕、散寒止痛、活血祛瘀治疗[4]。中药热奄包中莱菔子具有降气行滞、消食除胀之效,广木香具有行气止痛、和胃健脾之效,厚朴及小茴香具有温经散寒、理气止痛、和胃之效,枳壳具有理气宽中、行滞消胀之效,青皮具有破气疏肝、化滞消积之效,藿香具有温中止呕、芳香除湿之效,益母草具有通经活血、利尿、止痛消肿之效,盐具有软坚散结、润肠通便、清热消肿之效。诸药合用,能够达到行气除湿、消痞降逆、温中止呕、散寒止痛、活血祛瘀的效果[5]。

药理研究证实,藿香挥发油有刺激胃黏膜、促进胃液分泌、帮助消化的作用,缓解胃肠痉挛的作用;厚朴所含挥发油,通过刺激嗅觉、味觉感受器,或刺激局部黏膜,能反射性地增加消化腺分泌,调整胃肠运动功能[6]。热奄包的热蒸汽可以使局部毛细血管扩张,促进血液循环,并加速利用,从而达到温经通络、除湿驱寒的效果[7]。将盐袋放于小腹部或者脐部,可达到改善便秘的效果。此外,将盐袋置于术后部位或其他原因形成的肿胀部位进行加压,不但可以改善组织水肿,预防感染,同时也有促进愈合的作用。

耳与经络、脏腑之间有着紧密关联,具有保持身体平衡的功能。“耳为宗脉之所聚”,人体十二正经中的六条阳脉都经行耳,6条阴脉也都通过经络连接耳,并为之输送精气。《素问·玉机其脏论》记载“脾为孤脏……其不及”,所以脾胃运动及状态,均与耳朵关系密切。其中,大肠耳穴、小肠耳穴及直肠耳穴均主通肠道功能,大肠耳穴具有洁腑清热、止泻通便之效,小肠耳穴具有消除腹胀腹痛之效,直肠耳穴具有调节直肠运作之效。胃耳穴主通胃部功能,具有治疗恶心呕吐呃逆、嗳气、反酸等效果。交感耳穴主通内脏,为内脏止痛要穴,对内脏有镇痛解痉作用。同时,穴位还有调节血管舒缩功能的作用,尤以扩张血管作用为主,促进血液循环。诸穴合用,可消除腹痛、腹胀、呃逆、反酸等症状[8-9]。

剖宫产术后用耳穴埋籽联合改良中药热奄包可促进术后排气、排便,并加快症状消退。