人工智能的道德性何以实现?

徐玖玖

摘 要:人工智能是模拟、延伸和拓展人类智能的新兴技术,其道德性的实现尤为重要。人工智能的道德失范既是一种客观的现象描述,也是一种主观的价值判断,既有积极效应,也有消极效应。从全球人工智能道德性实现的实然应对来看,人工智能道德准则的探索呈现出技术主义、降维虚化、内核分歧的特点,并不能为道德性的实现提供可行方案。这一困境的根本原因在于人工智能技术性与道德性之间的冲突难以调和,而以“技术—法治—人文”为范式进路,探索技术性与道德性的激励相容之道,是这一问题的关键所在。对此,引入原则导向治理理论,可以在人工智能道德性实现的理想状态与现实规范之间创造出包容审慎的制度空间,构建由核心原则框架与工具选择共同组成的人工智能原则导向治理体系,实现人工智能道德性在道德价值、技术要求和法律语言之间的“转录”。

关键词:人工智能;道德性;技术性;原则导向治理;法治;激励相容

中图分类号:DF523文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2021.03.02 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

“人工智能时代”①来临,信息技术正在与社会经济生活深度融合,人机交互不断加深,人工智能不但成为日常生活的构成要素,而且逐渐向声誉、信用等具有人格属性的私领域渗透。②在这场“第四次工业革命”③中,人工智能作為引领未来的战略性技术,对于提升国家竞争力、维护国家安全、提高人民生活水平都具有重要的意义。习近平总书记指出:“人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题”,“要整合多学科力量,加强人工智能相关法律、伦理、社会问题研究,建立健全保障人工智能健康发展的法律法规、制度体系、伦理道德。”新华社:加强领导做好规划明确任务夯实基础 推动我国新一代人工智能健康发展,载《人民日报》2018年11月1日,第1版。相较于一般的技术创新,人工智能的特殊性是其旨在模拟、延伸和拓展人类智能,对于人类社会的发展具有更深层次的影响。然而,人工智能的发展也对既有的社会结构及其规范体系产生冲击,出现了一系列偏离传统价值观念的失范现象。例如,人工智能技术的应用对社会、文化和政治环境带来的系统性影响Kate Crawford,Ryan Calo,There is a Blind Spot in AI Research,538 Nature 311-313(2016).;人工智能设备的行为可能会超出所设定的原则,从事不道德行为Amitai Etzioni,Oren Etzioni,AI Assisted Ethics,18 Ethics Inf.Technol.149-156(2016).;人工智能技术可能因训练数据的偏差Michael Veale,Reuben Binns,Fairer machine learning in the real world: Mitigating discrimination without collecting sensitive data,4 Big Data & Society 1-17(2017).导致更加不公平的决策歧视;等等。因此,如何实现人工智能的道德性,纾缓技术与道德之间的冲突,是始终萦绕在人工智能发展之上的“达摩克利斯之剑”。人工智能道德失范的“基因”是否会成为技术创新的阻碍因素?怎样的治理范式才能解除人们对于技术的担忧?如何实现科技的可持续发展?对于这些问题的回答,都将决定人工智能的未来之路。

一、人工智能道德失范的判定与讨论

(一)人工智能道德失范的客观存在:技术失序与规范失效

“道德失范”(disordered moral)通常属于伦理学的范畴,是指由于社会生活中道德价值及其规范要求的缺失或失效,导致社会行为和社会生活出现混乱。高兆明:《简论“道德失范”范畴》,载《道德与文明》1999年第6期,第8-10页。从这一意义上而言,人工智能的道德失范是一种状态,即社会既有的价值观念被技术所打破或否定,包括法律在内的各类社会规范丧失约束能力,而新的、有效的规范尚未建立或达成共识,由此所呈现出的失序现象。因此,人工智能道德失范的判定包括两个因素:一是存在失序现象,二是缺乏有效规范。

第一,人工智能技术存在失序现象。对于技术失序的担忧广泛见于各国或国际组织关于人工智能相关的政策文件之中。例如,2020年2月欧盟委员会发布的《人工智能白皮书:通往卓越和信任的欧洲之路》(White Paper on Artificial Intelligence-A European Approach to Excellence and Trust)将人工智能可能带来的危害描述为,生命健康和财产安全等物理伤害、隐私和尊严等非物理伤害;2019年4月澳大利亚工业创新和科技部发布的《人工智能:澳大利亚的伦理框架》(Artificial Intelligence: Australias Ethics Framework)提出,算法可能有损公平、透明、基本权利保护等法益Dawson,D.et al.,Artificial Intelligence: Australias Ethics Framework,Data61 CSIRO,Australia,40-41(2019).,甚至瓦解作为法治根基的正当程序原则。Danielle Keats Citron,Technological Due Process,85 Washington University Law Review 1249(2007).而从实践来看,由人工智能技术所引发的诉讼案件已然出现,算法失能和技术风险带来的道德失范成为裁判的焦点。例如,在2019年Lynch v.State该案中,被告人威利·林奇(Willie Lynch)被诉八年监禁,证据是一张从倾斜角度拍摄的较为模糊的犯罪嫌疑人照片。由于无人能够辨认该名黑人男子,警方通过面部识别算法“人脸分析比较测试系统”进行识别,并在匹配结果中选定被告人。详见Lynch v. State,No.SC2019-0298 (Fla.Sup.Ct.2019)。一案中,警方运用“人脸分析比较测试系统”(FACES)辨认犯罪嫌疑人,FACES通过处理和分析被匹配图像,将其与数据库中图像进行比对,并将识别出的图像根据匹配度的高低进行排序。法庭认为FACES所应用的算法并非完全中立、可靠、准确的描述,法庭所援引的研究报告甚至指出,相比白人、老人和男人,面部识别算法更容易误认黑人、年轻人和妇女。

第二,人工智能技术缺乏有效的治理范式。在应对人工智能技术失序的过程中,无论是传统的人文主义进路,还是新兴的技术主义进路,都面临着一定程度的困境。一方面,传统的人文主义范式被打破。人文主义视角以人类权利为逻辑起点,以人类的尊严和福祉为导向,要求技术表现出一定的人文关怀和人文精神。然而,道德具有抽象性和非单一性,以法律的可规制性为标准,可以发现道德的法律支持包含两个层次:一是基础的层次,基本的道德义务在长期的社会发展中演化为普遍共识,并通过法律形式得以固化和执行;二是超越的层次,即更高阶的“善”,受制于不同国家和地区文化传统、法治水平、民众选择等因素的影响。唐凯麟、曹刚:《论道德的法律支持及其限度》,载《哲学研究》2000年第4期,第67页。基础层次的道德虽然更易获得法律的支持,但不同法制体系对于道德的解读和实踐亦有差异;而超越层次的道德存在多元性,法律无法对此课以过于严格的规范要求。

另一方面,新兴的技术主义范式亦有局限。技术主义视角是从技术出发,将道德问题还原为技术问题,认为技术的设计与开发应当承载道德价值,并有利于实现人类的目标。人们对运用人工智能模仿人类理性活动抱有极高的期待,新近技术已经从简单的形式推理向不精准推理和非单调推理发展,人工智能打破了人类与理性之间的亲历关系,被视为技术可以依靠自身解决道德问题的重要标志。简单的计算主义和技术主义思潮将“技术主义”作为归正道德失范的“万能解”,认为技术风险源于科学也应求解于科学,通过技术方案或者技术专家实现“技术治理”。然而,在客观方面,人类的理性活动不可能完全通过机械的数据呈现为一种“规范的作业”;在主观方面,技术产业化使科学界在事实上无法完全摆脱资本的俘获。郑戈:《如何为人工智能立法》,载《检察风云》2018年第7期,第16-17页。技术专家作为理性经济人存在的逐利性,并不会因其受制于职业道德的约束就自发地趋向完全理性。根据马克思主义哲学辩证唯物主义,主客观相统一是正确认识事物的一项基本原则。技术作为一种客观事物需要与人的作用相结合,本身无法脱离人而单独存在。技术主义无法为人工智能的道德性提供自洽的范式,人工智能仍要接受法律的规训和道德的指引,承载起良好的价值理念。

(二)人工智能道德失范的辩证认知:消极效应与积极效应

技术的发展催生了关于人工智能道德问题的广泛讨论。从国外研究来看,Edmond Awad等从233个国家和地区数百万人次超过4000万条的决策中发现,自动驾驶汽车的决策遵循人类的道德偏好,并受到人类文化差异的影响。Edmond Awad,et al.,The Moral Machine Experiment,563 Nature 59-64(2018).Anna Jobin等发现,全球范围内人工智能的道德准则在透明、公平正义、无害、责任和隐私五个方面出现融合,但具体实践和概念内涵仍有较大分歧。Anna Jobin,Marcello Ienca,Effy Vayena,The Global Landscape of AI Ethics Guidelines,9 Nature machine intelligence 389-399(2019).Brent Mittelstadt认为,相较于医学伦理原则,人工智能伦理原则在概念化和体系化的表述中,缺乏共同目标和信任关系、专业的历史和规则体系、将原则转化为实践的可行性方法、健全的法律和问责机制等要素。Brent Mittelstadt,Principles Alone Cannot Guarantee Ethical AI,11 Nature Machine Intelligence 501-507(2019).国内关于人工智能道德性实现的研究亦是硕果稇载:例如,王东浩认为应当培育智能体的自主决策能力和道德控制力王东浩:《人工智能体引发的道德冲突和困境初探》,载《伦理学研究》2014年第2期,第68-73页。;李伦认为人工智能需要一颗“良芯”,“行有德之事,做有德之机器”李伦主编:《人工智能与大数据伦理》,科学出版社2018年版。;孙那提出应在立法、司法裁判和法律效果评价等环节嵌入道德的考量因素孙那:《人工智能的法律伦理建构》,载《江西社会科学》2019年第2期,第15-23页。;杨庆峰认为应当通过透明性和关联性构建人工智能伦理原则。杨庆峰:《从人工智能难题反思AI伦理原则》,载《哲学分析》2020年第2期,第137-150页。可以发现,现有研究主要集中于伦理学、哲学、信息科学等学科范畴,虽有交叉学科的广度,但整体呈现为较为零散和碎片化的学术场域样态。而法学领域尚未形成专门针对人工智能道德性实现的规范分析,亦未寻找到技术主义、人文主义等不同范式相互融合的可行路径。

人们对人工智能从拥抱之姿向审慎之态转变,关注焦点从静态的技术本身向动态的技术应用转向,希望人工智能的自主决策能够与人类的道德观念相一致。Rossi,How do You Teach a Machine to be Moral?,The Washington Post,November 5 (2015),https://www.washingtonpost.com/news/in-theory/wp/2015/11/05/how-do-you-teach-a-machine-to-be-moral/.然而,目前人工智能产业缺乏共同的价值标准,从业者缺乏识别和应对道德问题的敏感认知和专业能力,导致技术出现失控或脱离规范的约束。在这种道德失范的未来图景中,人工智能与人类的发展、幸福和自我实现并不趋同。而对于这一话题的探讨需要回归到最基础的问题,即如何认识人工智能的道德失范,并在辩证唯物论基本规律的框架中展开讨论。人工智能道德失范的判定隐含着一个大前提,即某种特定的道德标准先于技术而存在。高兆明:《简论道德失范的范畴》,载《道德与文明》,1999年第4期,第9页。因此,在人工智能的道德性如何实现、实现的必要性、实现的限度等具体问题上,就必须考量既有道德价值是否正当、合理和必要。从这一角度而言,人工智能的道德失范是客观现象与主观判断的统一。一方面,人工智能的道德失范具有客观性和必然性。随着信息技术的创新和发展,社会规范体系无法满足技术演变所产生的制度需求,人工智能的道德失范是复杂社会技术系统中必然存在的客观现象。另一方面,人工智能的道德失范具有主观性和变化性。事实上,应对人工智能的社会规范并非固定不变,本身亦处于不断否定之否定的过程状态,并在矛盾与冲突中改变、适应和提升。由此,人工智能的道德失范是伴随技术发展的一种正常的社会现象,其既有矛盾冲突的消极效应,也存在创新更替的积极效应:对于前者而言,人工智能道德失范是技术处于一种风险失序和规范失效的过程状态;对于后者而言,人工智能道德失范也代表着规范转向和价值重塑的过渡阶段。因此,人工智能道德性的实现既需要激励其积极的一面,又需要审慎其消极的一面,在法治的框架中实现积极效应与消极效应的博弈均衡。

二、人工智能道德性的实然应对与应然需求

(一)实然应对:人工智能道德性实现的全球探索

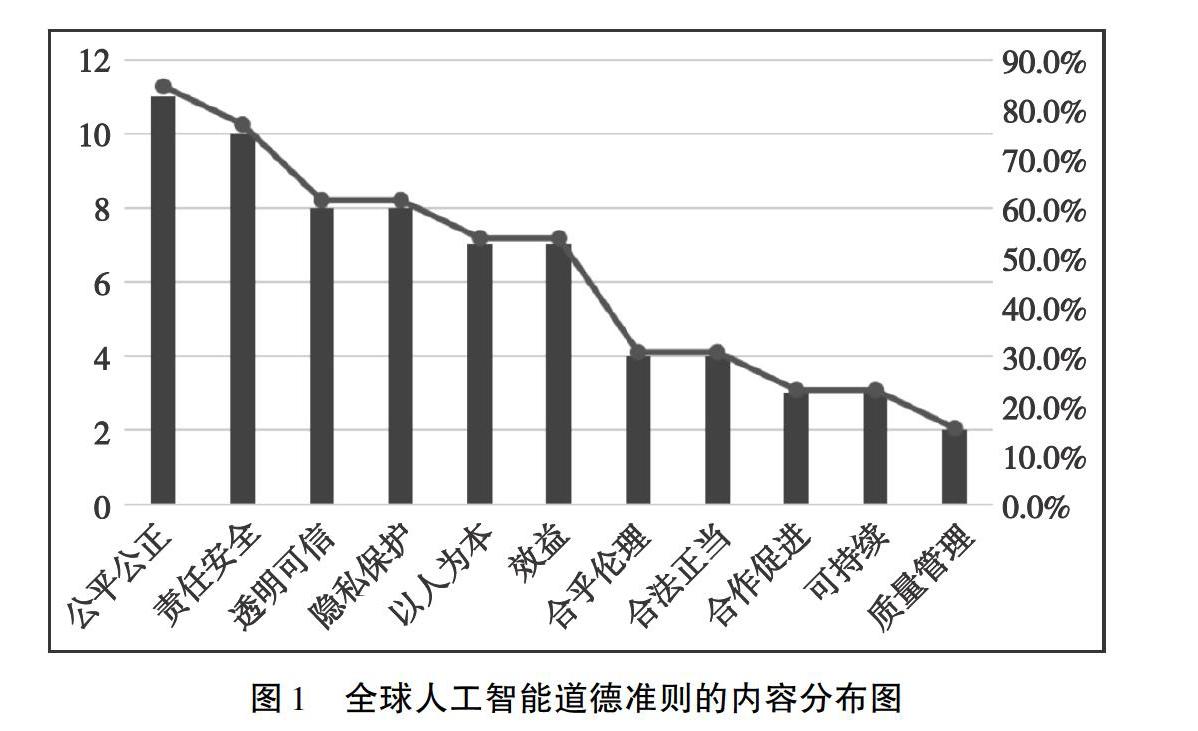

从全球范围来看,人工智能的道德性难题并非中国所特有,而是各国人工智能法律治理的共同话题。通过检索和梳理可以发现,自2016年1月1日至2020年6月30日,以公共部门为发布主体,针对人工智能道德性进行专门规定的政策文件有13件(表1)。检索方式:以“道德”(ethic/moral)、“人工智能“(AI)、“政策”(policy)、“准则”(guidelines)作为关键词,通过Google进行搜索和人工筛选。检索时间:2020年6月30日。需要说明的是,本文在整理中也重点参考了Jobin、Ienca和Vayena《人工智能道德准则的全球图景》(The Global Landscape of AI Ethics Guidelines)一文的相关数据和文献目录。考虑到检索的局限性和筛选的主观性,本文的样本必然存在着一定的偏差,但是根据大数法则,这种偏差不会对分析的客观性和准确性产生实质影响。整体而言,自2017年开始,各国公共部门就高度关注人工智能的道德问题,对于人工智能道德准则的期待多集中于公平公正、责任安全、透明可信、隐私保护、以人为本、效益等方面(图1)。人工智能道德性实现的全球探索整体呈现出技术主义、降维虚化、内核分歧的特点。第一,在范式选择上,带有浓厚的技术主义色彩,通过将道德问题还原为技术问题,要求人工智能技术在开发、应用和创新中承担起捍卫道德伦理的责任。第二,在文本表述上,主要由宣示性或倡导性条款组成,在规则向实践的转化过程中出现了降维虚化。各国人工智能道德性的实现方案多停留于更高阶的“原则”层面,既没有与现行规范进行接轨和协调Thilo Hagendorf,The Ethics of AI Ethics: An Evaluation of Guidelines,30 Minds and Machines 99-120(2020).,也无法为在道德价值、技术要求和法律语言之间形成科学、合理、规范的“转录”提供规范性的工具选择,最终“始于原则”而“终于原则”。第三,在具体内核上,人工智能的道德准则虽然出现趋同,但在重要概念、基本框架、实现方式等方面尚未形成共识。

由此观之,目前全球人工智能道德准则的实践探索并不能为道德性的实现提供可行方案。人工智能道德性实现的困境源于技术性与道德性之间的冲突难以调和,无法达致技术与道德的均衡支点。人工智能的道德失范源于其原生性的技术基因。技术与社会的深度结合成为公共事务的重要表达方式,对基本的道德理念和人类的主体性产生冲击,模糊作为主体的人与作为客体的人造物之间的界限,消解人们对于道德伦理的普遍共识。而人工智能的道德性意味着技术需要承担起权利保护、效率激励、公共利益等多重价值,弥合从业者、监管者、社会公众之间的利益诉求。这种价值的背负表明人工智能的道德性实现不可能是完全中立的,而必然隐含着对某种价值标准的偏好。因此,人工智能的法律治理需要在技术性与道德性之间寻找利益的均衡支点,如果过于宏观则会丧失规范的意义,如果过于微观又会禁锢技术迈进的步伐。

(二)应然需求:人工智能技术性与道德性的激励相容

学界对于人工智能的治理范式已有不同学说。张守文教授认为,人工智能产业应当在“技术-制度”的分析框架内,因循“人工智能技术—人工智能产业—经济法规制”的逻辑主线。张守文:《人工智能产业发展的经济法规制》,载《政治与法律》2019年第1期,第2-10页。龙卫球教授认为,人工智能的法律治理需要考虑其强社会面向,构建“技术—社会+经济”的新立法范式。龙卫球:《人工智能立法的“技术-社会+经济”范式——基于引领法律与科技新型关系的视角》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2020年第1期,第65-76页。曹建峰研究员认为,人工智能的治理范式可以选择科技人文协作为进路,实现科技与人文的平衡。曹建峰:《人工智能治理:从科技中心主义到科技人文协作》,载《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》2020年第5期,第98-107页。张文显教授提出应以“未来法治”为科学范式,实现“面向未来”“走向未来”和“引领未来”的法治,构建以科学、人本、包容、普惠、共治为元素的智能社会法律秩序。张文显:《构建智能社会的法律秩序》,载《东方法学》2020年第5期,第4-19页。可以发现,人工智能的治理范式始终围绕着技术和人文社会是人类相互行动所形成的抽象化关系体系,因此对于人工智能社会面向的关注,本质上属于人文主义视角的解读方式。这两个关键词,区别在于面向的维度或选择的侧重点有所不同。

正如前文所述,仅凭单一的人文主义或技术主义范式无法有效应对人工智能的道德失范。人工智能的道德性实现涉及伦理、观念、法感情等因素,这使技术与道德之间的博弈存在着一定的张力。技术性与道德性之间的均衡需要依托人类的理性思辨,而非将道德价值、技术语言与既有法律进行简单的拼接。对此,“技术—法治—人文”可以成为人工智能道德性实现的新范式,即以法治为媒,连结技术与道德,既规范技术的应用边界,促进其道德性的实现,又为技术预留包容审慎的空间。由此,推动技术主义与人文主义的范式融合,调适地、渐进地化解技术与道德之间的冲突,在法治的框架中实现价值的均衡与归正,探索人工智能道德性实现的激励相容之道。

“技术—法治—人文”的范式进路是将宪法和法律作为人工智能道德性实现的框架秩序韩大元:《当代科技发展的宪法界限》,载《法治现代化研究》2018年第5期,第1-12页。,对科技可能带来的非理性后果保持审慎观察,以法治手段均衡技术创新与人类权利之间的关系。然而,成文法的规范体系具有滞后性,亦不可能绝对完备,无法调整所有形态的社会矛盾。正如梅因所言,“社会的需要和社会的意见常常是或多或少地走在法律的前面,……因为法律是稳定的,而我们谈到的社会是前进的。”[英]梅因:《古代法》,沈景一译,商务印书馆1959年版,第15页。对此,原则主义(principlism)可以為“技术—法治—人文”三路向的融合提供一个均衡的支点,提高治理方案的适用性和周延性。基于原则主义,通过法律原则的确立达成一定范围的道德共识,将道德要求转化为具体的责任形式,以期道德性在现实层面得以实践和呈现。

三、人工智能道德性的实现路径与理论证成

(一)原则导向治理的引入与评价

原则导向是相对于规则导向而言的,两者的根本区别并不在于是否包含具体的规则,而是规则的使用方法:规则导向监管通过一系列的法律法规实现尽可能的全面覆盖,以确保市场活动的合规性,但由于规则过于具体和细致,市场主体和监管机构的能动空间较为有限;李有星等:《互联网金融监管的探析》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2014年第4期,第94页。原则导向治理强调规则的出发点或目的,明确被监管者需要遵守的根本性义务,以结果为导向,以更高位阶的原则而非具体的规则为工具FSA,Principles-based regulation-Focusing on the Outcomes That Matter,http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/principles.Pdf.,但不对被监管者如何达到这一目标进行具体要求Julia Black,Forms and paradoxes of principles-based regulation,3 Capital Markets Law Journal 425-457(2008).,在语言表述上多为定性术语而非定量术语,为市场主体提供充分的发展空间。原则导向监管的逻辑在于,从业者作为最直接的市场主体应当有能力在市场竞争中精准地推演和量化风险,相较而言,监管者容易出现拖滞和官僚等倾向,产生阻滞效应。因此,2008年金融危机爆发之前,原则导向监管被视为激活金融市场的“催化剂”和培育金融创新的“温室”,并在各国实践中发展出了“最少的监管就是最好的监管”“轻触式监管”(light touch regulation)等多种形态。但是2008年金融危机爆发后,原则导向监管被认为是次贷危机酿成的制度根源。理由在于,原则导向的监管认为,从业者都是谨慎并且负责的,因此市场也具有了自我修正和调整的能力。然而事实是,市场并非万能,从业者也并非完全理性。原则导向监管过于依赖金融机构的理性,只能对“有原则”的从业者产生约束,却变相地为“无原则”的从业者提供了漠视风险、套取红利的寻租通道。

从法治的思维观之,人工智能的道德性实现若以原则导向治理参考借鉴金融监管中的原则导向监管理论,在人工智能法治中表述为“原则导向治理”更为妥当。不同于金融领域已有较为成熟的市场秩序和制度基础,人工智能产业仍然处于发展阶段,由此产生的许多问题暂时不宜全以“监管”论之,而是更多地体现出“治理”的特点。为径,尚需回答三个问题:第一,人工智能原則导向治理能否在技术和道德之间实现可行的“转录”。虽然原则导向治理更多体现为更高阶的法律原则,但同样需要将道德的要求、理念和精神进行概念化和规范化,成为能够应用于个案判断的法律语言,而不能为道德困境和价值取舍等难题提供逃遁的空间。K.Danner Clouser,Bernard Gert, A Critique of Principlism,15 The Journal of Medicine and Philosophy 219-236(1990).第二,人工智能原则导向治理是否会导致道德的简单化。有观点认为,人工智能的道德要求仅仅是一种“美德信号”(virtue-signalling)Brent Mittelstadt,Principles Alone Cannot Guarantee Ethical AI,11 Nature Machine Intelligence 501-507(2019).,对人工智能的技术性和道德性实现法律归化,最终恐沦为一种乌托邦式的治理。人工智能涉及诸多各异的专业领域,为了适应学科交叉的多元性,法律(包括法律原则)似乎唯有不断简化内涵、模糊定义才能满足应用的需要。但这种为了适用性而进行的妥协,亦使规范过于抽象而丧失了良好治理的价值,甚至可能产生道德相对主义。关于道德相对主义的负面效应,可见于美国学者艾伦·布卢姆(Allan Bloom)的《美国精神的封闭》(The Closing of the American Mind)一书。布卢姆认为,价值多元主义、文化相对主义使美国人以开放、多元之名,丧失了对善恶是非的判断和对自然权利的关怀,最终结出虚无主义的恶果。第三,人工智能原则导向治理是否会违反法治原则。法治的基本要求是规则在表述上应当明确、清晰,满足所有主体对规则确定性的需求,而模糊的开放性标准和不确定的法律概念都可能加重被监管者的义务,是用“简单的外衣”覆盖“复杂的身躯”。

(二)人工智能原则导向治理的合理性论证

原则导向监管并不等于“放任监管”,事实上,即使是在后危机时代,金融监管也并未摒弃高级监管原则的应用。[荷]乔安妮·凯勒曼、雅各布·德汗、费姆克·德弗里斯:《21世纪金融监管》,张晓朴译,中信出版社2016年版,第45页。原则导向与规则导向之间并无绝对的优劣之分,只有相对的适合与否,代表着不同的监管理念:原则导向监管更尊重市场竞争、产业创新和从业者自律,弱化政府的功能和作用,保持政府干预的谦抑性;规则导向监管则展现了“父爱主义”的规制色彩,强调市场主体应当遵循各类规范的具体要求。相较而言,原则导向治理在人工智能道德性实现的议题上更具适用性和合理性。

第一,原则导向治理的灵活性和包容性更有利于调和人工智能技术性与道德性之间的矛盾。人工智能的道德性实现需要在不断变化的技术语境与相对确定的规则要求之间寻求可行路径。规则导向治理强调被监管者的合规性,其定量要求的列举虽然有利于提高效率和统一标准,但对于发展中的人工智能产业而言,亦存在着过于滞后、僵化和割裂的局限性,而为应对新问题、新风险频繁地立改废释亦会使规范体系越发臃肿庞杂。人工智能原则导向治理则是确定制度目标和预期结果,通过概要性的基本准则以及相应的工具手段规定从业者的基本义务,形成预见性、前瞻性和基准性的治理框架。这种灵活性和包容性使人工智能原则导向治理在应对技术创新和风险演化时,可以较少地依赖于静态或固定的量化指标和行为要求,为协调人工智能技术性和道德性的两难困境提供博弈空间。

第二,原则导向治理是人工智能实现“技术-法治-人文”重构型立法的重要方式。智能时代打通了技术与生命的双向通道从技术到生物智能的方向表现为修剪甚至制造生命,从生物智能到技术的方向表现为智能算法的深度模仿。,科技极大地冲击了人类作为唯一智能生命的神圣性和不可操纵性,深刻地改变着传统法学的面相,引发了人们对于赛博朋克之下社会基本价值失序的深切担忧。人工智能的道德性实现,既需要解放思想,也需要警惕片面的技术理性论的渗透,将技术价值和道德价值整合纳入法律的价值体系之中,实现人工智能的重构型立法。而在这样一个复杂多变的新兴技术领域实现制度重构,原则导向治理能够促进形成更具道德性的治理方案,彰显法治之精神。在现代信息社会,原则导向治理可以成为缓释监管者、从业者和社会公众之间的利益冲突,探寻最大限度的共识并重建协作与信任的有益通路。

第三,原则导向治理是过渡阶段人工智能立法的务实选择。2017年国务院印发《新一代人工智能发展规划》(国发〔2017〕35号),提出到2025年初步建立人工智能法律法规、伦理规范和政策体系,到2030年建成更加完善的人工智能法律法规、伦理规范和政策体系。2020年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》,强调要“支持深圳扩宽经济特区立法空间,在新兴领域加强立法探索,依法制定经济特区法规规章”,赋予深圳在人工智能等领域的先行先试权。我国人工智能立法已蓄势待发,然而其现实的立法条件却尚不成熟。人工智能技术远未成熟,诸如人工智能的法律责任、主体地位、权利内容等基础理论问题仍存在较大争议,客观上很难在短期内制定出科学合理、完備可行的法律规范体系。对此,有观点提出,可以选择诸如自动驾驶等技术相对成熟、产品应用存在需求的领域,先行展开地方性、试验性的立法。郑戈:《如何为人工智能立法》,载《检察风云》2018年第7期,第16-17页。但这仍未回答人工智能如何体系化立法、如何构建顶层制度等问题。原则导向治理与规则导向治理并非二选一的排斥关系,而是在完备性和不确定性之间,根据技术、社会、法治发展的客观规律,结合产业特点和治理场景因势选择:规则导向治理更适合实现高效、重复、统一规制的领域;原则导向治理则更适合能够允许从业者发挥主观能动性,实现“创造性”合规的领域。因此,原则导向治理对于过渡阶段的人工智能立法具有更高的适用性,以先发展后规范、先原则后规则为进路,化解人工智能立法的现实困境。

四、人工智能道德性实现的原则框架及其解释

原则导向治理中的“原则”并非简单的治理“底线”或“基本原则”,从抽象层面而言,是指追求一种治理目标或治理结果的过程和方式。从前文可知,全球人工智能的道德性实现在公平公正、责任安全、透明可信、隐私保护、以人为本、效益等方面出现趋同。但是并非所有原则都适合作为人工智能道德性的原则框架,例如隐私保护原则更多是个人信息保护维度的要求,而以人为本原则应是所有原则的最终指向,是更为抽象的“元理念”。对此,人工智能的道德性实现可以构建由透明可信原则、公平公正原则、责任和安全原则、效益原则组成框架体系,在此基础上实现人工智能的原则导向治理。

(一)透明可信原则

透明可信原则是人工智能道德性实现的“帝王原则”,从原则导向治理的角度而言,人工智能的道德性实现旨在寻求一种调适性的“透明可信”。

第一,透明可信原则并非“全面的、简单的、绝对的公开”。一方面,代码等技术内容难以为非专业人士所理解和认知,要求人工智能绝对公开和透明缺乏实际意义。另一方面,国家安全、知识产权和商业秘密保护通常会成为对抗这一原则的理由,使其流于形式而无法实现。透明可信原则的意旨在于打破技术壁垒所带来的道德失范,在法律治理与产业激励之间寻求信任与合作的平衡点。因此,原则导向治理中的透明可信原则应当理解为一种包容审慎的调适性监管:对于风险较高的人工智能应用,将透明可信原则纳入资质审查的范围,进行预先解释或公开备案;对于风险较低的人工智能应用,可以采取信息披露、消费者主体限定等方式,避免过度倚重指令式的规则导向治理。

第二,透明可信原则与可解释原则例如2020年8月,美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)发布《可解释AI草案》,提出可解释人工智能的四项要求:一是解释(explanation),是指系统应当为输出的结果附随证据或理由,但是解释并非追求极致的精细和全面,过于清晰地表达决策的过程反而可能有损解释的准确性;二是有意义(meaningful),是指系统应当提供可为用户所理解的解释,包括预期结论和共识形成两个方面;三是准确性(explanation accuracy),是指解释能够准确地反映系统输出的过程,但准确性并不等于正确性,前者是一种客观描述,而后者是一种主观评价;四是知识极限(knowledge limits),是指系统应当仅在设定的条件下或达到足够可信度的条件下进行输出。是不同范式对同一问题的表达。有观点认为,对于技术的规制正在从透明性向可解释性转化,要求从业者对决策的过程、结果和原因提供“与利益攸关者的专业程度相适应”的解释。Claude Castelluccia,Daniel Le Métayer,Understanding Algorithmic Decision-making: Opportunities and Challenges,Study,Panel Future Sci.Technol.,Eur.Parliamentary Res.Service 18(2019).“解释对于关乎它们的行动、行为和决策透明与否是重要的,尤其是在人类需要基于AI系统结果决策的场景中更加重要。一种合适的解释能够提升人们对于系统的信任,在交互关系中能够更好的合作。”Prashan Madumal,et al.,Towards a Grounded Dialog Model for Explainable Artificial Intelligence.转引自:杨庆峰:《从人工智能难题反思AI伦理原则》,载《哲学分析》2020年第2期,第143页。可信与可解释是人文主义进路和技术主义进路对同一问题不同视角的表达杨庆峰:《从人工智能难题反思AI伦理原则》,载《哲学分析》2020年第2期,第143页。,都意在降低因技术所产生的信息不对称程度,两者并不矛盾。

第三,透明可信原则与可溯源、可问责之间并非互斥关系。有观点认为,对于人工智能可能产生的错误或风险,法律应当要求其可溯源而非透明。逻辑在于,算法透明原则在可行性方面无法应对国家安全、社会秩序和私主体权利,在必要性方面无法等于可知,缺乏规制的有效性,因此,相较于算法透明的事前规制,以算法问责为代表的事后规制更加妥当。沈伟伟:《算法透明原则的迷思——算法规制理论的批判》,载《环球法律评论》2019年第6期,第20-39页。但在人工智能的道德性实现中,仍应坚持透明可信的“帝王原则”地位。一方面,透明可信与可溯源、可问责之间的区别在于阶段的不同,前者以算法为起点,着力于应用阶段,后两者以结果为起点,着力于后算法阶段。事实上,可溯源和可问责更多体现于责任和安全原则,与透明可信原则并不冲突。另一方面,算法可溯源、可问责在人工智能道德问题上的适用性尚需进一步商榷。人工智能技术对于道德价值的冲击是深层次的、结构性的,这种影响无法通过事后阶段的溯源或问责实现弥补和覆盖。对于透明可信原则的局限性,需要通过细化限度范围、优化工具选择等方式增强其科学性和合理性,而非否定或摒弃。

(二)公平公正原则

公平公正原则是人工智能道德性实现的基础性原则。公共部门与私营部门在如何实践公平公正原则这一问题上分歧较大:公共部门强调技术的应用与结果应有助于减轻偏见、避免歧视White House,Guidance for Regulation of Artificial Intelligence Applications(draft),(2020),https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Draft-OMB-Memo-on-Regulation-of-AI-1-7-19.pdf.;私营部门则希望通过标准、编码等技术的修正或升级形成解决方案。分歧的原因在于,公平公正原则的实践颇为困难,尽管各国普遍“收录”其作为人工智能道德性的重要组成部分,但“对于公平的讨论往往流于文字修辞,缺乏严谨性和准确性”。Claude Castelluccia,Daniel Le Métayer,Understanding Algorithmic Decision-making: Opportunities and Challenges,Study,Panel Future Sci.Technol.,Eur.Parliamentary Res.Service 43(2019).而极端的技术主义进路用统计学的方法实现数学意义上的公平,但却忽视了公平公正本身亦是一个公共政策问题,仍然需要人文主义视角下的沟通与对话,以及规范主义视角下程序和权利的保障。

第一,公平公正原则是贯穿人工智能全生命周期的基本原则。一方面,应警惕技术应用的结果可能对社会和人类发展带来不平等、歧视等问题;另一方面,在人工智能开发阶段(例如训练数据、训练方式等),应当在源起时明确其是否存在偏见,设定相应的措施手段。

第二,公平公正原则是动态的持续性要求。公平公正原则旨在促进平等、正义和多样性的实现,然而神经科学证明人们无法全面认知自身的意识过程,这种认知偏差同样会影响人工智能道德性的实现。因此,需要对人工智能全生命周期设定公平性的监测、审核和反馈机制,避免因机器的无意识偏见或从业者的“内省错觉”(introspection illusion)减损道德价值。

第三,公平公正原则是一种实质正义。公平公正原则本身就带有一定的“偏见”,隐含着对弱势群体的倾斜性保护。因此,公平公正原则并非绝对的“去偏见”化,亦非形式公平或技术公平,而应以实质公平为导向。这也导致人工智能的道德性实现在工具选择中必然会表现出一定的“弱父爱主义”色彩,通过规则构建增强个体的理性条件。

第四,公平公正原則是一种程序正义。“善”的讨论并非小群体的智识判断,而是关乎最广泛普通人的价值选择。无论是依据科学叙事还是监管逻辑进行立法,都容易使风险判断和工具选择出现内循环的局限性。因此,人工智能公平公正原则的实践需要程序正义的保障,即在系统开发、程序应用、算法设计和政策决策的过程中,涉及到重大道德伦理问题时,需充分咨询公众、专家、企业等群体的意见,在最大范围内达成社会共识。

(三)责任和安全原则

责任和安全原则是人工智能道德性实现的保障性原则。责任原则一般是指,人工智能从业者应当对系统的正常运作以及相关的道德准则负责。而安全原则一般是指,人工智能需要避免产生伤害,同时防止和减少风险的产生。责任原则和安全原则一体两面,安全原则是责任原则的目的和指向,责任原则是安全原则的工具和结果,两者不宜分立讨论,而是应当纳入同一框架内,根据“安全-风险-责任”的逻辑脉络实现规制。参考借鉴《人工智能:澳大利亚的伦理框架》(讨论稿)中的“算法影响评估”Dawson,D.et al.,Artificial Intelligence: Australias Ethics Framework,Data61 CSIRO,Australia,63-65(2019).,可以对人工智能的道德性影响展开评估,并采取不同的应对措施:首先,根据人工智能在影响范围、所涉领域、失范类型等因素,以程度大小分为不重要、轻微、重要、重大、至关重要等五级道德性影响等级;其次,在道德性影响等级的基础上,针对不同的人工智能道德失范问题分别采取应对措施,属于不重要级别、轻微级别人工智能道德性影响的,以内部控制和测试、行业标准、企业自律等方式为主;属于重要级别人工智能道德性影响的,应相应增设影响评估、风险控制、信息披露等方式;属于重大级别人工智能道德性影响的,还需通过专家咨询、专员设置、资格审查等方式予以规范;至关重要级别人工智能道德性影响的人工智能应当严格审查,必要时禁止应用。同时,人工智能原则导向治理中的责任和安全原则,既包括物理意义上的技术安全,也包括抽象意义上的安全可控。人工智能技术应当避免直接或间接地损害用户以及利益相关方的权益,而决策者和从业者都应对人工智能在社会稳定、价值观念、法情感等方面可能产生的冲击保持审慎,选择更为成熟而非冒进甚至激进的方案。

(四)效益原则

效益原则是人工智能道德性实现的激励性原则。效益原则通常关注人类社会的福祉、繁荣、和平和幸福,包括繁荣经济,为社会创造更多的机会,促进人们对科学的理解等内容。原则导向治理中的效益原则既是公益与私益的统一,也是一国与全球的统一。一方面,效益原则不仅仅是宏观层面的公共利益,同样是微观层面的私益。目前对于人工智能道德性的规范思考多以“监管”作为逻辑起点,尚未形成产业激励层面的制度考量。原则导向治理有助于在产业激励层面提供一定的包容审慎空间,意即,这种效益不仅仅是社会或人类视角下的公共利益,同样包含了每个人工智能产业的从业者、企业等主体的私益诉求。另一方面,效益原则不仅仅是一国之福祉,同样是人类社会的整体利益。根据人工智能原则导向治理的和谐发展理念,这种效益不能局限于一国之内,不应是国家性的效益,而应当是全人类(包括代际之内和代际之间)范围内的共同利益。

五、人工智能原则导向治理的工具选择

(一)建立人工智能伦理咨询与审查机制,强化公众参与和民主决策

首先,通过人工智能伦理咨询与审查机制为人工智能立法和公共政策提供广泛意见。一方面,形成日常性的人工智能伦理咨询机制,并在中央层面建立人工智能政策委员会。人工智能伦理咨询机制负责为行业监管部门提供信息、更新知识,持续跟踪科技风险的新发展,建立人工智能风险评估体系,并为行业监管部门提供关于人工智能道德问题的专业意见,推动形成具有动态性、渐进性和调适性的行业监管。人工智能政策委员会负责宏观审慎监管和政策协调工作,就人工智能道德问题向行业监管部门提出建议。另一方面,确立具有约束力的人工智能伦理审查机制,以行业监管为基础构建具体的实施流程和规范体系。人工智能伦理审查机制需要进一步规范化、制度化、普遍化,由行业监管部门与审慎监管部门通过监管备忘录等形式形成信息共享机制,并在此基础上定期更新,明确不同行业监管部门在人工智能道德性实现方面的职责范围。在人工智能可能涉及重大伦理或道德问题时,行业监管部门应在充分咨询信息科学、伦理学和法学等领域专业意见的基础上,与人工智能政策委员会就重大议题的信息、建议、知识等方面展开沟通和合作。

其次,推动形成对于人工智能道德性实现的公共讨论和民主决策过程。无论是由科技专家主导的技术规范,还是由法律专家主导的司法裁判,在涉及社会公众重大利益的决策中,人工智能法治应当为普通民众预留充分的意见空间。具体而言,在宪制框架中依循法定程序进行充分的讨论和审议,将人工智能决策相关的重大伦理和道德问题交由更具广泛代表性的集体展开商讨,在技术、法治、人文三路向的基础上凝练社会共识,体现人民群众普遍认同的道德、情感和价值判断,标明人工智能道德性实现的底线。

(二)构建人工智能领域的主体适当性制度与避风港规则

从业者往往被视为人工智能道德性实现的关键,甚至有观点提出应当建立高风险人工智能系统开发人员的许可制度Brent Mittelstadt,Principles Alone Cannot Guarantee Ethical AI,11 Nature Machine Intelligence 503-505(2019).,以从业者的准入门槛为工具,将技术的道德难题交托于具有较高道德标准的主体进行解决,并在有限的主体范围内落实道德原则的实践要求。但其中存在着一定的逻辑错位,人工智能的风险必须结合应用场景展开讨论,主体资格的筛选并不能保证技术能符合更高的道德要求。风险的讨论应当回到其对应的概念之上,即风险的承担,让能够承担高风险的主体承担高风险、获取高收益,让无法承担高风险的主体承担低风险、获取低收益,这才是符合成本收益理论的制度选择。

因此,相较于从业者许可制度而言,更加合理的工具选择应当是以“从业者有责,消费者自慎”的主体适当性制度为主,以“避风港规则”为辅,形成人工智能法律治理的双重责任规则。根据近代民法契约自由的法治精神,交易达成,严格执行何勤华:《美国法律发达史》,上海人民出版社1998年版,第181页。,“成年人应当自己照拂自己。他无须法律的家长主义来庇护自己。在他行动之时,他就应当已经意识到了行为的风险,就必须承担相应的后果。”[美]伯纳德·施瓦茨:《美国法律史》,工军等译,法律出版社2007年版,第65页。但是受到技术、理性、信息等约束条件的影响,特别在新兴的人工智能领域,消费者在客观上无法真正了解和确知技术的后果,主体的理性条件与风险承担之间存在不对等,需要借助法律的意旨补充和扶助消费者的意思表示行为。具言之,对于具有技术高风险性或是涉及重大伦理道德问题的人工智能应用,应当作为特殊场景,适用“从业者有责,消费者自慎”的主体适当性规则。一方面,从业者对于技术可能带来的风险予以充分的预期、披露和告知,同时根据消费者在技术与理性方面的不同认知水平进行主体分类,确保技术应用与使用者的主体适当性相匹配;另一方面,消费者应当保持自慎的理性姿态,保证其在主体适当性审查中所提供的信息准确并且全面,为从业者展开主体适当性的分类和匹配提供判断依据。由此,通过不同主体应用不同风险条件的人工智能技术,在一定程度上呈现法律对于弱者实现倾斜保护的立法取向。与此同时,构建激励人工智能产业创新发展的“避风港规则”作为人工智能从业者责任承担的平衡砝码,避免对人工智能系统的提供者课以过于严格的法律责任,人工智能技术提供者在被告知技术应用存在违背道德要求时,应当及时启动审查程序并采取相应措施。对于因消费者未尽到真实告知义务而产生的损害、已尽到法定义务但在现有技术条件确实无法预判的风险等特殊情形,应减轻或免除技术提供者的责任。

(三)将人工智能的道德性实现纳入企业社会责任的范畴

人工智能具有高度的专业性和技术性,“在法制定层面与法适用层面都需要有足够的专业知识来构架、填充、认知、运作行为规范与评价规范”。高秦伟:《社会自我规制与行政法的任务》,载《中国法学》2015年第5期,第75页。人工智能从业者的“良好行为”一方面需要依靠主体的道德信念和职业操守,另一方面也需要以治理结构为基础,以企业社会责任为依托,搭建人工智能道德性实现的责任机制,进而提高原则导向治理的可执行性。科技企业对于示范性规则、准则、标准等治理方案的探索非常活跃,特别是大型的科技企业,既是原则治理的接受者,也是重要的参与者和制定者。Anna Jobin,Marcello Ienca,Effy Vayena,The Global Landscape of AI Ethics Guidelines,9 Nature Machine Intelligence 389-399(2019).企业的自我规制在本质上而言是社会自我规制的一种,但在鼓励企业充分发挥技术优势、实现自我规制的同时,也需要对市场主体的脆弱性保持警醒,避免原则导向治理仅呈现为一种虚化的假象。自我规制的脆弱性来源于两个方面的影响:一是技术人员作为个人的脆弱性,二是企业作为集体的脆弱性。有观点曾经尝试从信义义务的角度证成企业的社会责任例如,郑佳宁:《目标公司董事信义义务客观标准之构建》,载《东方法学》2017年第4期,第42-51页。,其原理在于,由于技术壁垒的存在,消费者处于易受技术主体影响的弱势地位,对企业形成了合理的、特殊的依赖,由此产生企业的信义义务。但是传统的公司治理结构要求企业应当对股东负责,相较而言,消费者利益以及社会公共利益并不具备逻辑上或法律上的优先性。意即,人工智能企业(包括其技术人员)可能出于增加收益的目的,选择为了企业利益而忽略风险,甚至抛弃技术应用背后的道德考量。Manders-Huits,Michael Zimmer,Values and Pragmatic Action: the Challenges of Introducing Ethical Intelligence in Technical Design Communities,10 International Review of Information Ethics 37-44(2009).因此,人工智能原则导向治理需要将道德性實现契入企业的治理结构,推动企业自上而下形成具体规范,通过实例、示例、标准等多种形式,探索不同道德原则实现“转录”的具体方案。

与此同时,人工智能企业的类型、规模、技术、信息等条件,同样会影响企业承担社会责任的条件和能力。因此,对于人工智能道德性实现课以社会责任的要求,需要根据技术条件和责任能力进行分类,形成梯度设计,避免因缺少对不同人工智能企业特殊性的观察而产生规制的失衡。具体而言,对于一般性的人工智能企业,可以要求其公司治理目标包含其他利益相关者的诉求,这些利益相关者包括监管机构、政府以及消费者等主体;对于技术风险较高或涉及重大道德伦理问题的人工智能企业,则应当将这一治理目标嵌入公司的具体结构和管理制度之中,例如,设立专任的技术风险安全官或伦理道德审查委员会,将安全与道德问题纳入内部监督和审查的范围,完善技术风险与安全问题的信息披露机制等。

(四)扩大司法裁判在人工智能道德性实现中的能动空间

通过原则导向治理实现人工智能道德性的最终环节,即为纠纷的解决。这需要依托于法官作为“人”的理性思辨。据检索,现有涉及人工智能技术应用纠纷的案件已有四例检索方式:以中国裁判文书网为数据库,关键词为“事实”部分包含“人工智能”,案由为民事侵權或刑事案件。检索时间:2020年10月26日。通过检索共获得80篇裁判文书,经人工筛选后选取4篇关联度较高的司法案例。,两例为民事侵权,两例为刑事犯罪:李××与广州网易计算机系统有限公司网络侵权责任纠纷案[(2019)桂0802民初3026号],原告起诉被告的人工智能客服造成其游戏账号产生财产损失;黄××与北京百度网讯科技有限公司网络侵权责任纠纷案[(2018)粤0192民初1322号],原告起诉被告的人工智能图片搜索技术从第三方网站抓取图片,相关搜索结果侵犯其名誉权;裴×犯提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪案[(2018)川13刑终240号],被告人通过人工智能训练提高打码平台识别验证码的能力,增加他人QQ号被盗取的风险;张×、陈××、张××等提供侵入非法控制计算机信息系统程序工具罪案[(2018)浙0602刑初101号],被告利用识别图片验证码的AI人工智能程序,提高打码平台识别验证码的能力,帮助他人批量注册或盗取QQ账号。从未来的趋势来看,人工智能纠纷通过司法途径进行解决的情形必然持续增加。

事实上,从美国人工智能的治理实践来看,法官在化解人工智能所带来的伦理难题和道德争议中扮演着非常重要的角色。除了技术专家之外,研究者希望通过司法过程推动人工智能活动中不同利益诉求的竞争、诉辨与对抗,由法官从中立的角度完成人工智能技术性与道德性的价值衡量。Jerry L.Mashaw,Reasoned Administration and Democratic Legitimacy: How Administrative Law Supports Democratic Government,Cambridge University Press,2018,p.82.未来我国人工智能纠纷也需要向司法解决途径进一步推动。在这一背景下,为了弥合技术与法律之间的鸿沟,诉讼法中的专家辅助人制度也许可以成为一个适用的接口。我国现有专家辅助人制度(“有专门知识的人”)见于《民事诉讼法》第79条,是指具有专业知识的人,经当事人申请并经人民法院允许,代表当事人对鉴定意见进行质证,或者对案件事实所涉及的专业问题提出意见,是对鉴定人制度的补益。目前,我国法律还没有明确专家辅助人意见的性质及其法律效力参见窦淑霞:《法官对专家辅助人意见的采信与心证形成的路径分析》,载《法学杂志》2018年第2期,第108-123页。,对于人工智能纠纷中专家辅助人意见,可以参考美国《联邦证据规则》第702条“专家证人证言采信规则”,基于以下因素予以综合制定:该意见是否建立在充足的事实和资料基础上;是否是可靠的科学方法或原理的产物;该科学方法或原理是否可靠地运用于案件事实。

六、结语:面向未来的人工“善智”

人类社会总是处在发展和演进之中,在智能时代不断前进的滚滚车轮之上,法律亦在不断调整、适应和更新。人工智能作为一项新兴科技,已然成为国家竞争的新场域。2016年以来,世界各国高度关注人工智能的发展与治理,相关的政策规范频频出台,出现了共同冲击人工智能制度高地的竞争样态。对于人工智能的道德性实现,同样应该遵循国内与国际相联系、历史与现实相关联的发展思维。一方面,人工智能治理的全球探索是一个借鉴样本。通过借鉴,可以在较短时间内学习和掌握有益经验,降低因调查、论证、试错等过程产生的成本。但是,人工智能的道德性实现应充分尊重我国在社会、经济、技术发展中的阶段性和客观性,铺设符合科学精神、法治理念、人文关怀的治理进路,避免“无前提的移植,无边界的应用,无定性的普及”。参见冯颜利:《新时代哲学的使命:范式创新、思维革命、方法论自觉》,载《中国人民大学学报》2018年第6期,第33-41页。另一方面,在原则导向治理的框架内谋求人工智能道德性的共识,避免出现恶性制度竞争。新兴制度的不断出现强化了制度的聚合效应,产生制度服从(institutional deference)现象。参见刘玮:《兼容性制度竞争:双层对冲与地区制度的嵌套设计》,载《世界经济与政治》2020年第2期,第67页。未来全球数字经济的竞争将会从要素竞争,进入长期的以法治为核心的制度竞争阶段。在这一阶段,如果对于人工智能的道德性缺乏共识作为秩序框架,可能会产生不正当的制度竞争行为。

因此,在全球范围内实现人工智能的道德性是当下与未来人类社会的共同议题。人工智能的全球治理仍处于共识性规则框架的探索阶段,从竞争到合作,从单一到多元,对于人工智能道德问题的审慎考量和进路探索,使其呈现为一种过程(process),而不是简单的目标(destination)。Brent Mittelstadt,Principles Alone Cannot Guarantee Ethical AI,11 Nature Machine Intelligence 505(2019).人工智能的道德性可以成为人工智能全球治理的基础,穿越科技、经济、文化的差异最终落脚于文明与文明之间的合作。人工智能的道德性实现,既是一个国家人工智能法治的重要组成部分,也是全球治理框架的共同叙事,使人工智能“善智”的宏大蓝图高奇琦:《全球善智与全球合智:人工智能全球治理的未来》,载《世界经济与政治》2019年第7期,第24-48页。真正有助于人类,有益于未来,有益于人类命运共同体的建构。ML

How is the Morality of Artificial Intelligence Possible?

——An Legal Approach Based on Principle-oriented Governance

XU Jiu-jiu

(Institue of Law, China Academy of Social Science,Beijing 100720,China)

Abstract:Artificial Intelligence is a newly emerging technology which stimulates,extends and expands human intelligence,thus its moral practice is particularly important.The moral anomie of artificial intelligence is not only an objective description of phenomena,but also a subjective judgment of value,with both positive and negative effects.From the practical response of the moral practice of global artificial intelligence,the exploration on the moral principles of Artificial Intelligence shows technicism,and the phenomenon of suspension and blur appears in the process of transformation from high-level principles to specific norms.Also some of the principles are inconsistent with each other.The essence of the moral anomie of artificial intelligence is the interest imbalance brought by the game relationship between innovation and safety in the technological development.While the approach of “technology-rule of law-humanity” to explore the incentive compatibility between technology and morality should be the necessary and key to the moral practice of artificial intelligence.Based on this,the introduction of the principle-oriented governance theory creates an inclusive and prudent institutional space between ideal orientation of moral practice and realistic norms,and set up a system of principle-oriented governance consists of structure of core principle and the choice of tools to transcribe the morality of Artificial Intelligence among moral values,technological requirements and legal language.

Key Words:artificial intelligence;morality;principle-oriented governance;rule of law;incentive compatibility

本文責任编辑:林士平

青年学术编辑:孙 莹