无结构性心脏病患者频发室性期前收缩对心肌复极的影响△

王 萌,程自平,刘兆平,陈 晨,杨 辉,何 静,范 彬,陈永恒

(安徽医科大学第四附属医院心血管内科,合肥 230000)

频发室性期前收缩在器质性心脏病患者可引起恶性室性心律失常甚至心源性猝死[1-2],而在无结构性心脏病健康人其危害严重性尚存在争议[3-4]。近年来,一些心肌复极指标,如Tpe 间期、Tpe/QT和Tpe/QTc 比值,被报道可用于预测无结构性心脏病患者出现恶性室性心律失常的易感性[5]。本研究旨在探讨无结构性心脏病患者频发室性期前收缩对心肌复极的影响,为评估其导致恶性室性心律失常风险及临床诊治提供参考。

1 资料和方法

1.1 一般资料

入选2018 年1 月至2020 年10 月在安徽医科大学第四附属医院心内科门诊及住院治疗的频发室性期前收缩患者146例,其中男71例、女75例,年龄(45.7±16.4)岁。频发室性期前收缩是指1 min 有5 次以上的室性期前收缩[6]。排除标准:心电图T波不可靠、心房颤动、束支传导阻滞、中度或重度瓣膜性心脏病、甲状腺疾病、心肌病、先天性心脏病、恶性肿瘤、肺动脉高压、电解质紊乱、急性冠状动脉综合征、陈旧性心肌梗死、冠状动脉旁路移植史、植入永久性起搏器、心力衰竭的患者。本研究经过本院伦理委员会批准通过。所有患者均进行病史询问、体格检查、血液生化检查、X 线胸片、12 导联心电图、动态心电图和超声心动图等检查,部分患者行冠状动脉造影术。停用抗心律失常药物5 个半衰期以上。

1.2 患者分组

室性期前收缩负荷为24 h 内室性期前收缩总数除以总心脏搏动数,所有患者采用平均负荷法,即3 次24 h 动态心电图检查的平均负荷值。全部室性期前收缩患者,其平均室性期前收缩负荷为4.72%±1.93%。根据室性期前收缩负荷,将入选患者分为室性期前收缩负荷<1%组、1%~5%组、>5%组[7]。非持续性室性心动过速定义为连续3 个以上室性期前收缩,频率≥100次/min,持续时间<30 s,没有明显血流动力学改变。

1.3 心电图指标

患者仰卧静息时获得12 导联心电图,振幅为10 mm/mV、频率为25 mm/s(Cardiofax V;福田电子株式会社,日本东京)。由两位心血管内科医师分别独立计算心电图指标后取平均值:Tpe 间期、QT间期、QTc 间期、Tpe/QT、Tpe/QTc。Tpe 即T 波峰-末间期,QTp即QRS波起始至T波波峰时限、QTe即QRS 波起始至T 波终末时限,Tpe=QTe-QTp。所有指标均根据导联V2和V5中的3个连续拍数计算[8]。

1.4 心脏结构与功能检测

由专业的心脏超声医师行标准二维超声心动图(VIVID7,GE,USA)检查,测量左心室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF)、左心室舒张末期内径(left ventricular end-diastolic diameter,LVEDD)、左心室收缩末期内径(left ventricular end-systolic diameter,LVESD),所有值均在窦性心律下测得。

1.5 统计学分析

用SPSS 19.0 软件进行统计学分析。符合正态分布的计量资料以()表示,各组间连续参数比较采用单因素方差分析;不符合正态分布的计量资料以[M(P25~P75)]表示,采用Kruskal-Wallis检验。计数资料以[n(%)]表示,比较采用卡方(χ2)检验。两个变量之间的相关性由皮尔逊相关性检验进行分析。采用多元线性回归分析,评估室性期前收缩负荷增加与皮尔逊相关分析中显著差异的独立变量之间的相关性。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 3 组患者的基线资料比较

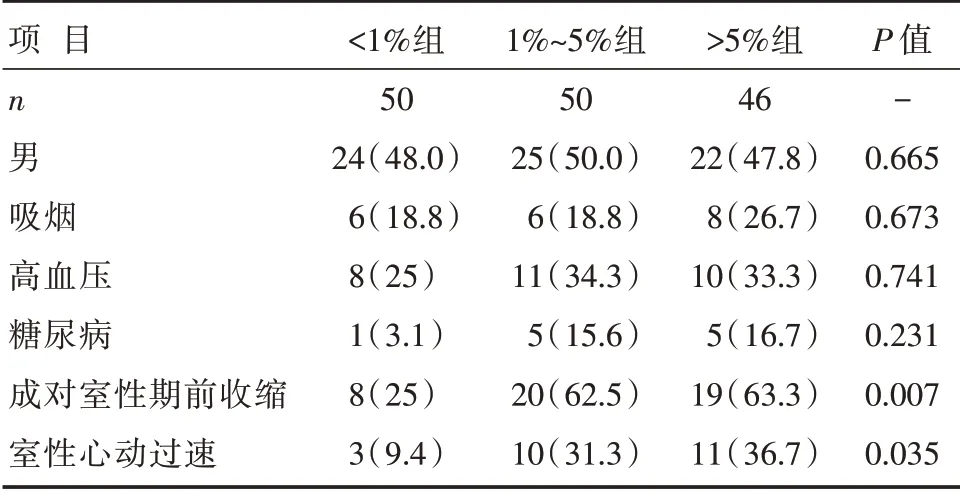

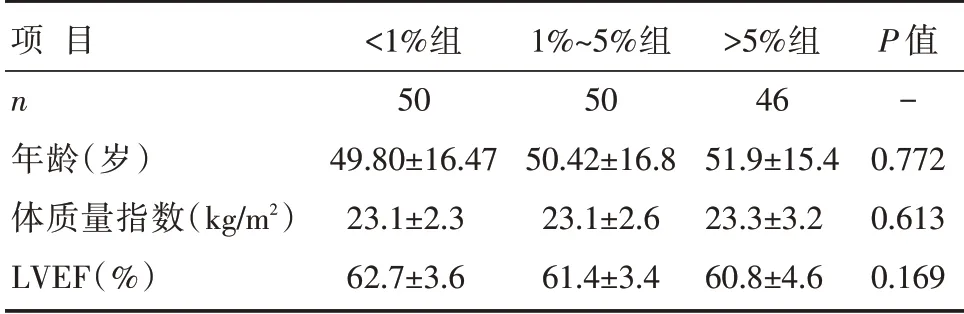

3 组患者的男性比、年龄、吸烟、原发性高血压(高血压)、糖尿病、体质量指数、LVEF 比较,差异无统计学意义(P>0.05);>5%组患者成对室性期前收缩、室性心动过速比例比1%~5%组及<1%组患者多,差异具有统计学意义(P<0.05),详见表1 和表2。

表1 3 组患者的计数基线资料比较 []

表1 3 组患者的计数基线资料比较 []

表2 3 组患者的计量基线资料比较 []

表2 3 组患者的计量基线资料比较 []

2.2 3 组患者心电图指标比较

以V2导联的心电图指标对3 组患者作比较的结果显示,1%~5%组和>5%组患者的QT 间期明显长于<1%组,>5%组患者的Tpe 间期明显长于<1%组和1%~5%组,>5%组和1%~5%组患者的Tpe/QTc 比值明显大于<1%组,差异有统计学意义(P<0.05);3 组间QTc 间期和Tpe/QT 比值比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。以V5导联的心电图指标对3 组患者作比较结果显示,>5%组患者的QT 间期明显长于<1%组,>5%组患者的Tpe 间期明显长于<1%组和1%~5%组,>5%组患者Tpe/QTc 比值明显大于<1%组,3 组患者间QTc 间期和Tpe/QT 比值比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 3 组患者心电图指标比较 []

表3 3 组患者心电图指标比较 []

注:P1为<1%组vs.1%~5%组;P2为<1%组vs.>5%组;P3为1%~5%组vs.>5%组

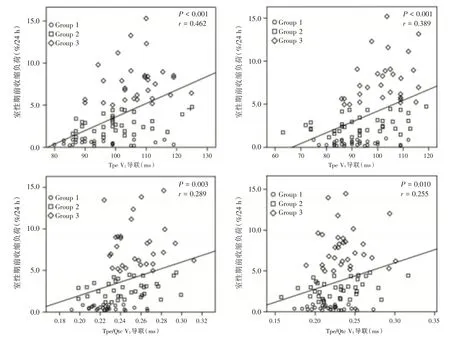

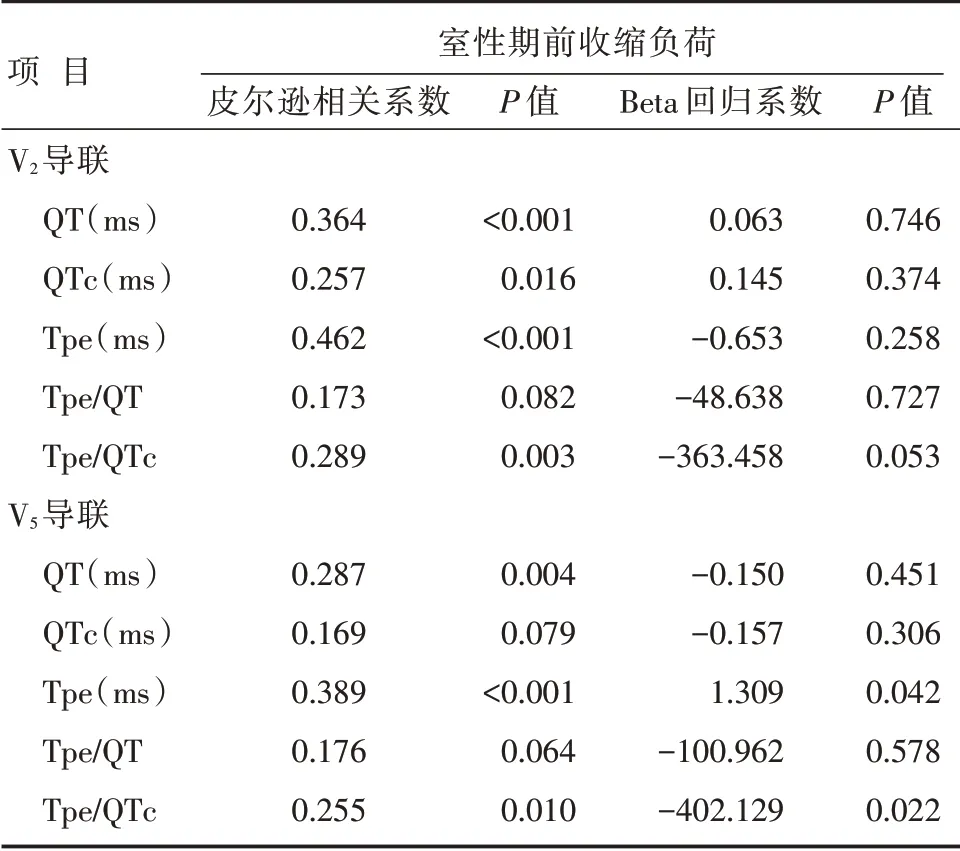

2.3 皮尔逊相关检验结果

根据皮尔逊相关检验结果,在V2和V5导联中,Tpe、Tpe/QTc 均与室性期前收缩负荷呈正相关(r=0.462、P<0.001,r=0.389、P=<0.001;r=0.289、P=0.003,r=0.255、P=0.01)。多线性回归分析提示,在V5导联中,Tpe 间期(β=1.309,P=0.042)和Tpe/QTc 比值(β=-402.129,P=0.022)是预测室性期前收缩负荷的独立指标(表4,图1)。

图1 Tpe 间期、Tpe/QTc 与室性期前收缩负荷相关性的散点图

表4 心电图指标与室性期前收缩负荷的相关性

3 讨论

无结构性心脏病的健康人室性期前收缩亦可以导致恶性心律失常。Tilz 等[9]报道,1 例29 岁的患者因室性期前收缩诱发心室颤动,幸亏植入心律转复除颤器而被抢救,但所有检查包括超声心动图、血管造影、阿义马林试验和心肌活检均正常。健康人右心室流出道、右心室前壁、右心室调节束、左心室乳头肌、左心室流出道或希浦系统等部位起源的室性期前收缩均有可能引起室性心动过速甚至心室颤动[10-11]。

更为严重的是,随着室性期前收缩负荷增多,健康人并发恶性心律失常风险增加。频发的室性期前收缩可引起心室结构重构和电重构,造成心室扩大、心肌病、心肌电不稳定性增加[12],容易诱发非持续性室性心动过速或持续性室性心动过速。Marcus 等[13]研究报道,在没有结构性心脏病的成年人中,室性期前收缩频率增加是恶性心律失常、心力衰竭和死亡的危险因素,成功消融室性期前收缩后心室收缩功能障碍的缓解表明两者之间存在因果关系。

关于频发室性期前收缩诱发恶性心律失常的机制,目前有多种解释,其中心肌复极尤其跨壁复极离散度备受关注。心肌外膜细胞、M 细胞和心内膜细胞动作电位持续时间的不同导致了跨壁复极离散度。心肌跨壁复极离散度增加使心肌复极时易引起触发活动和早期后除极,而触发活动及2 相期复极中发生跨膜传递的早期后除极,被认为在特发性室性期前收缩向室性心动过速的发展中起重要作用,并对心脏性猝死的预后有重要意义[14-15]。

而心肌复极离散度新标志物,如Tpe 间期、Tpe/QT和Tpe/QTc比值,可代表跨壁复极离散度,其价值更高,被报道可用于预测非结构性心脏病的致死性室性心律失常[5]。同时,Tpe/QT 和Tpe/QTc比值比其他指标相对稳定,因为它们不受心率和体质量变化的影响[16]。Tpe 是从T 波峰值到T 波结束的间隔时间,与心外膜细胞复极时间一致,直到M 细胞复极完成,其值越大心肌跨壁复极异常越明显。Tp-Te/QT 比值考虑了跨壁复极离散度,并将跨壁复极离散度与复极总持续时间进行了比较。以往的研究结果显示,Tpe、Tpe/QT 及Tpe/QTc比值可作为预测室性心律失常发生的指标,反映室性心动过速的易感性[17]。

频发室性期前收缩存在自然变异,可通过例如延长动态心电图检测时间、统计学手段等排除。为保证研究结果的可靠性,本研究采用24 h动态心电图室性期前收缩负荷平均数、回归分析以排除室性期前收缩频次自然变异对研究结果的影响。

本研究结果显示,室性期前收缩负荷>5%组恶性室性心律失常(成对室性期前收缩、室性心动过速)患者比例明显多于室性期前收缩负荷<1%组,同时发现,室性期前收缩负荷>5%组患者Tpe间期明显长于室性期前收缩负荷<1%组和1%~5%组,室性期前收缩负荷>5%组Tpe/QTc 比值明显大于室性期前收缩负荷<1%组,Tpe、Tpe/QTc 均与室性期前收缩负荷呈正相关,均具有统计学意义(P<0.05)。至于相关系数较低,考虑可能与样本量不够大有关。至于在多线性回归中,Tpe 间期和Tpe/QTc 比值在不同导联(V2、V5)中测量时所得分析结果的统计学差异,考虑是V2作为右心前导联主要反映右心室、V5作为左心前导联主要反映左心室,而频发室性期前收缩可能对左心室结构及功能影响较大以至于跨壁复极离散度增大[7,11],从而在V5导联更易显现。本研究结果提示无结构性心脏病患者频发室性期前收缩可能造成心肌复极离散度增加,并且随着室性期前收缩负荷增加,心肌复极离散度正性增加。

需要说明的是,本研究为单中心数据分析、样本量有限、亦未涉及对患者的长期预后观察,故其临床意义存在一定的局限性。

综上所述,无结构性心脏病室性期前收缩患者存在诱发恶性心律失常风险,并且随室性期前收缩负荷增加风险变大,其机制之一可能是频发室性期前收缩对心肌复极的负面影响造成心肌复极离散度增大,不过这尚需要多中心大样本临床研究进一步探讨。