另类“考古”:他为400多位烈士找到亲人

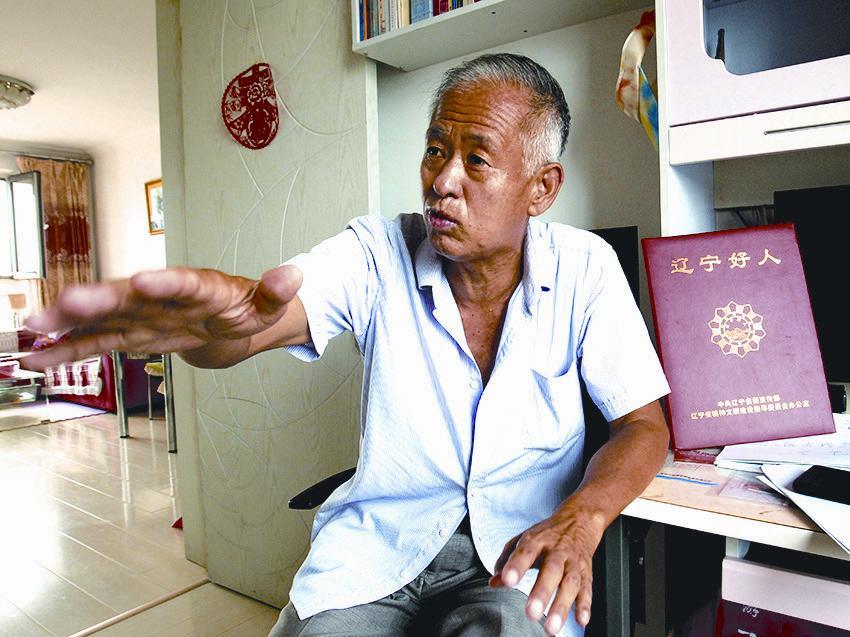

金国建

英烈们长眠他乡,而他们的亲人却不知烈士埋于何处。在辽宁省鞍山市台安县博物馆工作的杨宁,13年来,通过查阅资料、实地走访、多方认证,自费10万多元,为400多位烈士找到亲人。他因此被辽宁省委宣传部、省文明办评为2019年“辽宁好人”,被辽宁省慈善总会评为“辽宁公益红人”。 2020年3月,从事考古工作30余年的杨宁正式退休,但他帮烈士寻找亲人的“考古”工作仍在路上……

“和牺牲的烈士比,我这点付出又算得了什么”

杨宁出生于1960年,他从辽宁大学考古系毕业后被分配到辽宁台安县博物馆工作,主要从事近现代史研究。2007年,杨宁在进行考古普查的过程中走访了多个烈士陵园,得知几十年来许多烈士墓从没有人来祭扫。这让杨宁很痛心,内心久久不能平静。再三考虑后,杨宁萌生了一个想法:在工作之余,投入一部分精力寻找烈士的亲人。

杨宁把烈士陵园中信息不详细、没有联系到亲人的烈士名字抄录下来,回到家里进行整理。同时,他发挥自己在博物馆工作的优势,从各地县志以及相关资料中寻找线索。起初,他主要关注并查找辽宁籍,特别是鞍山及周边地区烈士的信息。他将烈士信息编成号,然后进行逐一攻破。

“一边是烈士的孤坟,一边是烈士亲属苦苦的思念,如果能够准确地将烈士的安葬地告知其亲属,也是对烈士英灵莫大的安慰。”杨宁说。开始,同事们以为杨宁收集整理烈士信息是为了写论文晋升职称,当得知他的真实想法后,都为他竖起了大拇指。

杨宁认准的事就一定全力去做,这股韧劲无人不服。那时,每到休息日,他都是白天外出走訪,夜里整理材料,经常奔波数日却一无所获。有时,他还跨省到黑龙江、吉林,最远到过广西,一去数日,交通费、住宿费全部自理。“孩子上大学正需要钱,哪头重要自己不知道吗?”妻子的唠叨,杨宁全当没听见。直到2018年,杨宁获评台安县“道德模范”,妻子对他的行动才从反对转为支持。

烈士王友山安葬在辽宁凌海市烈士陵园,杨宁通过努力,在辽宁台安县新开河镇寻找到了烈士的亲属。烈士亲属十分感激,说杨宁为王家做了一件了不起的大善事。

十多年的奔忙,杨宁吃了不少苦,经济上也有不小的损失,但他毫不在意,甚至引以为荣。“和牺牲的烈士比,我这点付出又算得了什么?”他经常这样说。

寄“寻亲信”,为109名贵州籍志愿军烈士寻家

2015年,杨宁在辽宁锦州市解放锦州烈士陵园走访时,听闻埋在这里的五六百名志愿军烈士几乎没有后人过来祭扫。经过对现存资料的整理,杨宁发现,这里除了广西、云南等地的烈士,最多的是来自贵州的,多达109人。“让人痛心,他们远离家乡数千公里,家里的亲人却不知道他们葬于何地。我花了5年时间整理相关的资料,希望帮他们找到亲人。”

2020年3月,杨宁给贵州有关方面寄去“寻亲信”,为长眠在解放锦州烈士陵园的109名贵州籍抗美援朝志愿军烈士寻找亲人。

这封信在贵州省引起很大轰动,相关部门经过努力,寻找到20多位贵州籍志愿军烈士的亲属,经与杨宁核实,初步确认了烈士的身份。

2020年8月1日,“寻找抗美援朝中国人民志愿军贵州籍烈士”仪式启动。8月底,贵州省退役军人事务厅工作人员专程来到辽宁,在解放锦州烈士陵园进行烈士相关信息的再确认,并对杨宁所做的努力进行了当面感谢。

10月24日,贵州省退役军人事务厅工作人员带领已找到的烈士亲属,来到解放锦州烈士陵园,为贵州籍志愿军烈士扫墓。

让杨宁欣慰的是,广西也有好消息传来。杨宁说,这些志愿军烈士都是从朝鲜战场上转移回来的,“在锦州医治期间,受方言、口音影响,当时记录得不准确,地名信息多为音似。”

翻遍档案,找到台安籍烈士李继堂

寻找烈士亲人和考古看似毫不相干,但有两点还是比较相似:一是都需要耐心和细致;二是取得一点点成绩后,内心的那份激动和兴奋,非经历者不能体会。

2014年,杨宁远赴长春市革命烈士陵园寻找烈士信息,当看到“李继堂”这3个字时,他愣了一下,在他的印象中,这个名字似曾见过。烈士陵园工作人员告诉杨宁,李继堂是负伤后从朝鲜战场上转移回来的,只知道籍贯是辽宁省,具体是哪个县的不清楚,或许能从民政局查到有用线索。

杨宁买了个面包,乘坐公交车赶往长春市民政局。工作人员网开一面,帮助杨宁找查关于李继堂的档案信息。档案卷帙浩繁,想要找寻到60多年前的烈士信息,真是太难了。

“先找姓李的,找了近两个小时,我几乎都失去信心了,姓李的太多了。”杨宁估算把这些档案粗略地翻一遍,即使三天三夜也查不完。他和工作人员商量,转移目标,从医院信息里查找,仍然是没有任何进展。最后,在距离工作人员下班仅有十几分钟时,他从重伤员档案材料中看到了“李继堂”,那张发黄的卡片上赫然写着:“李继堂,辽宁台安县黄沙坨镇新发村。”仿佛将埋藏在地下数千年的宝贝挖出来一样,杨宁兴奋得眼泪都流了出来。

杨宁连夜坐火车赶回家。第二天一大早,他在台安县民政局的档案材料里查证了台安有李继堂这名烈士,但不知烈士遗骨埋于何地。

杨宁骑上自行车,赶往新发村,走遍全村,终于从一位老人口中得知,李继堂没有子女,除了一个侄女生活在附近的侯家村,其他亲属都搬到了本溪市。杨宁又来到侯家村,找到李继堂的这个侄女。得到叔叔的消息,李继堂的侄女无比激动,她哭着说:“我二叔参加了抗美援朝,但60多年了,我们都以为他牺牲在了朝鲜,谁知道原来他葬在长春!”

3天后,两辆车载着李家几十口人,来到长春革命烈士陵园祭奠李继堂烈士。其中几位年逾古稀的老人,跪在烈士墓碑前悲泪长流,他们追忆着烈士生前的往事,诉说着对烈士的思念和敬仰。李继堂的大侄女当时已80岁,家住本溪,她还保存有叔叔年轻时的照片。

此时,陵园工作人员紧紧握住杨宁的手,在他们看来,眼前这位瘦弱的志愿者,也是一名英雄。

追寻烈士足迹,传承英烈精神

在杨宁眼中,每一位牺牲的烈士都是亲人,“没有他们的舍身救国,就没有我们今天的美好生活,他们就是我的亲人。”杨宁饱含深情地说。

杨宁到各地寻访烈士的相关信息时,常有人问他:“大老远跑来,你是烈士的什么人啊?”为了避免费太多口舌,杨宁经常回答说“他是我二叔”或者“他是我舅舅”。他的认真与执着,总会引得对方夸奖:“你真孝顺啊!”杨宁总是报以微微一笑。

杨宁坦言,为烈士寻亲,其实并不是他一个人孤身行动,一路走来,他得到了很多人的帮助。网友们的无私付出,乡镇、社区的基层工作者的支持,都给他继续前行提供了无穷的力量,这些他都一一记在心里。

杨宁成功为400余位烈士找到亲属,烈士们可以魂归故里,这是对英雄最大的慰藉。“真没想到,在为烈士寻亲的这条路上,我一走就是13年。我所践行的志愿精神也是对英烈精神的最好传递。回顾历史,追寻英雄足迹,在这个过程中,我的人格也得到了升华。与烈士们为国献身的崇高精神相比,我个人的付出又算得了什么?英雄的事迹永远也讲不完,我今生有幸,能为英烈们做一些有意义的事。”杨宁自豪地说。