周期性计划烧除对森林生态系统的影响研究综述

张文文 王秋华,2 龙腾腾,2 闫想想 高仲亮,2 魏建珩

(1.西南林业大学土木工程学院,云南 昆明 650233;2.云南省森林灾害预警与控制重点实验室,云南 昆明 650233)

未来野火风险总体上将随着极端天气的日益增多而进一步加大,而极端大火的发生机制和对生态系统的影响不断受到研究者的高度关注。森林生态系统是陆地生态重要的组成成分之一,具有多种生态系统服务功能。火干扰作为森林生态系统中的一个自然因子,恢复土地活力、促进植被更新、优化植被生理特性,对生境及生境中的植物个体及种群产生深刻影响,进而对森林生态系统结构、功能、格局与过程等产生影响。正确理解火强度与森林生态系统之间的关系,了解极端气候条件下计划烧除对森林生态系统的影响,对制定科学的营林护林手段和保护森林生态系统平衡具有重要意义。计划烧除把火重新引入森林生态系统,重建一个区域内的火状况,合理且有效地预防和控制火灾的发生与蔓延[1]。受传统火文化、用火能力、消防系统、野火威胁等影响,欧洲和北美等地仍在实施计划烧除用于修复与维护生态[2]。尽管2019 年2 月的云南省玉溪市“计划烧除”上演了一场“昆明灰”,再次引发了环保主义者对滇中地区云南松(Pinus yunnanensis)纯林计划烧除的争议。尽管计划烧除会引发过多的丛生苗,进而对林分的质量造成影响[3]。尽管计划烧除排放温室气体、特定物质和其他污染物,但周期性计划烧除仍可以很好地作用于新生植被、去除林下凋落物,切断可燃物的连续性,有效调控地表可燃物负荷,降低可燃物燃烧性。在易火生境和对火有一定适应的森林生态系统中,积极开展周期性计划必要且可行。

周期性计划烧除能促进森林生态系统的物质流与能量流,更好发挥火的生态有益性,促进森林生态系统稳定,但烧除周期常受植被类型或立地条件影响,一般周期都在10 a。此外,周期性是一个相对动态的概念,可以随着时间和理论提升后进行修改。由表1 可知,舒立福等[4]、王秋华等[5]、陶庆等[6]、杜嘉林等[7]、Baird 等[8]对某些植被类型进行了研究,提出了计划烧除间隔期,可更有效防火、保证烧除效果,发挥生态效应。

表1 不同植被类型计划烧除的周期Table 1 The cycle of prescribed burning in different vegetation types

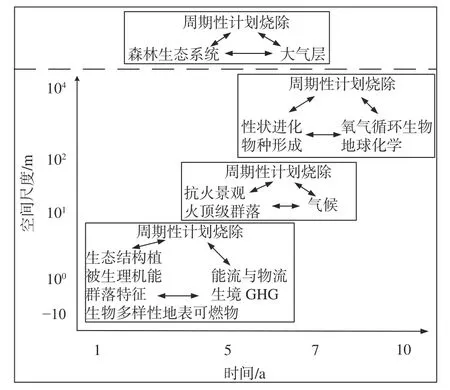

周期性计划烧除在不同时空尺度上对森林生态系统产生重要影响。由图1 可知,计划烧除、森林生态系统和大气相互影响、相互作用。短期内,计划烧除影响森林生态系统结构、功能和特征等。中期来看,计划烧除已经成为土地管理工具,常用来增加景观多样性和维持火顶级群落,进而影响大气气候。长期上看,周期性计划烧除影响生理性状进化与氧循环之间的相互作用。综上所述,周期性计划烧除对森林生态系统的影响主要表现在生境、植被、生物多样性等方面。

图1 周期性计划烧除在不同时空尺度对森林生态系统的影响Fig.1 Effects of periodic prescribed burning on forest ecosystem at different spatial and temporal scales

1 周期性计划烧除对森林生态系统生境的影响

土壤是森林生态系统生境的重要组成部分,为生物生存提供了必要的物质基础。土壤呼吸是生态系统物质循环、能量流动的重要过程[9]。土壤微生物是森林土壤生态系统中最活跃的部分,在推动土壤物质转换、能量流动和生物地化循环过程中起着重要作用,Moghaddas 等[10-11]发现,计划烧除后地表积累的大量黑炭会吸收热量,使蒸发、蒸腾作用减少,反照率增加,会提升土壤温度,促进土壤微生物活跃程度,增加表层土壤的养分有效性[12]。Dannenmann 等[13]和Morley 等[14]发现计划烧除的低强度火通过矿化暂时增加了养分的有效性,但重要的养分可能通过挥发而损失。

土壤温度变化是计划烧除后最直接的表现,其次是土壤的化学性质与物理性质的变化。Mataix-Solera 等[15-16]发现计划烧除条件下,火烧对土壤的渗水能力及相关物理性质不仅没有害处反而稍有益处,土壤中会形成疏水薄膜,在一定程度上稳定土壤结构。此外,火后真菌的菌丝网可将土壤团聚成颗粒,从而提高土壤的透气性和水的渗透。张立存[17]发现,计划烧除使得土壤容重、土壤饱和含水率、土壤有机质等在一段时间内有所增加,对每年施行计划烧除的林地土壤研究发现pH 值平均提高了0.4 个单位,此发现与刘发林等[18-19]研究结果一致。马志贵等[20-21]发现计划烧除对地表径流含沙量影响不明显,且从水土保湿角度来看,周期性地开展计划烧除产生的生态负效应对环境质量的影响也不显著。Wiedinmyer 等[22]通过对比计划烧除与自然火干扰发现,计划烧除比森林火灾可减少60%的碳排放。

2 周期性计划烧除对森林生态系统植被的影响

2.1 对森林更新的影响

周期性计划烧除可用来恢复土地活力,促进自然更新。在自然状况下,一些植被依赖计划烧除来完成更新。火烧一方面使大量球果开裂,释放出种子,又能清除地表枯枝落叶层,暴露出矿质土壤,有利于种子发芽扎根。另一方面,火烧掉林内灌木杂草消除了营养和空间竞争。依据植物与火的关系,植物最基本的分类取决于再生模式,植物在火后萌生或由种子实生,它们显示这两种特性或火后消失[23]。李菁等[24]研究发现,林下草本植物在计划烧除后最先得到恢复。王利繁等[25]在调查中发现,周期性计划烧除可改善草本植物老化现象,有利于植被更新。

在土壤中积累种子并发展土壤种子库的物种,其种子萌发可能是植物在火中进化而来的再生特性[26]。苏文华等[27]研究表明云南松植冠种子库属于非严格植冠种子库,有利于对生境周期性火烧的适应与更新。当这些物种的种子处于休眠状态时,它们需要一些物理或化学的刺激来恢复生理活动。Wicklow[28]发现,艾美南植物群(Emmenanthe penduliflora)仅在燃烧物存在的情况下进行发芽。火可以打破种子休眠,热辐射使得种子角质层或外部组织破裂,从而使得萌发需要的热量被吸入;火还可以通过化学方式打破种子休眠,烟中的化合物可能会刺激种子发芽。Luna 等[29]通过比较57 种物种的耐受热休眠方式,发现计划烧除后的短暂时间或夏季高温,即土壤温度高达80 ℃的条件下,种子会发芽,但当发生高强度火,也就是土壤温度高于100 ℃时,种子的萌发率下降。Keeley 等[30]研究表明,在无竞争和低强度火烧条件下,火提高了晚熟球果的开口率,从而释放出大量的种子。此外,计划烧除的火强度低,由于土壤或果实和球果的保温特性,种子可以避免热损伤[31-32]。

2.2 对植被生理机能的影响

火常作为选择性媒介来影响植被生理特性,因为不同的特性在不同火条件下是有益的。此外,火不是一个二元变量(已燃或未燃),它对植被死亡率的影响将取决于生物质燃烧的强度和严重程度。植物体在低强度的火烧条件下,会显现出超强的生长速度和良好的水力状态,还可以诱导植物对虫害的防御。

计划烧除影响活树的生理机能,但其效果取决于烧伤强度、竞争释放和昆虫攻击之间的相互作用。Valor 等[33]通过在松树的研究,发现计划烧除后气孔导度和耗水量的增加,表明由于竞争的消除而提高了水的可用性。Sparks 等[34]和Valor等[33]发现在计划烧除后的第1 年,放射生长可能短期下降,尤其是树冠被烧伤的个体。Battipaglia等[35]的研究表明,计划烧除条件下,植被的长期生长效应通常是积极的,因为竞争的消除,并且在典型的低火烧强度指定烧伤下,火对树的水力学和解剖学都没负面影响。

计划烧除能引起树脂产量变化,使得松柏类不易受到昆虫袭击。Sparks 等[34]研究发现计划烧除后的3~5 年,西黄松(Pinus ponderosa)的树脂管面积显著增加。Hood等[36]发现,一段时期后,树脂管道面积会恢复到其初始燃烧值,但这种反应并不是存在于所有的松树品种中。Hood 等[37]研究发现,除了树脂管道面积的变化,树脂的化学性质也发生了变化,可影响了西黄松与中欧山松大小蠹(Dendroctonus ponderosae)的沟通。这种树脂化学性质变化被认为是通过干扰昆虫通讯,间接降低甲虫对树木的攻击成功率。然而,计划烧除对树木防护方面研究尚不广泛,目前的研究只限于针叶树。

3 周期性计划烧除对生物多样性的影响

3.1 对遗传多样性的影响

遗传多样性是物种进化的本质。火是一个潜在的快速性状进化的因子,是多数植物进化的关键驱动机制,通过诱变效应选择某些表现型来改变性状进化,并通过基因的改变实现[38]。树皮厚度、萌发诱因、浆液、冠层结构等性状已经被证明且至少部分是由周期性计划烧除形成的[39-40]。通过某些植物子代测试和定量遗传分析,证明了林火性状可遗传且受基因控制,如松属(Pinus)种子延迟成熟现象由1 个位点的2 个等位基因控制[41-42]。周期性计划烧除诱导进化的作用机制是由热量和化学物质驱动的[43]。

热量驱动。Adams 等[44]和Vanneste 等[45]的研究表明,热可以通过改变减数分裂和诱导二倍体配子,作为诱变剂,进而可能导致多倍体和基因组复制。多倍体是导致植物物种形成的主要机制之一,它增加了植物对环境的耐受范围,但火释放的热量在何种条件下影响减数分裂还有待证明[46]。Gómez-González 等[47]发现,通过周期性计划烧除,芳香堆心菊(Helenium aromaticum)的种子表现出较高的绒毛、长宽比和果皮厚度。将该物种置于实验火中,绒毛更浓密、果皮更厚、不太圆的种的萌发率更高,此外还证明了种子短绒毛和形状的变异在后代中是可遗传的。

化学物质驱动。由于烟雾中的化学元素,火可以作为一种诱变剂。烟雾中多环芳香烃可能被计划烧除后的幸存植物吸收,导致突变,也可能直接影响成熟的种子。He 等[48]指出,进行过计划烧除物种的PAH 提取物比来自对照组环境的物种诱变性强。此外,计划烧除后的副产品包括沉积在土壤中的不同固体物质和具有诱变特性的不同物质,如金属氧化物和放射性同位素以及合成的有机化合物,可能被根吸收或渗透到种子或幼苗中[23]。

3.2 对物种多样性的影响

周期性计划烧除改变了林分局部生态环境,创造了多样化环境,使一些依靠火萌发或新的植物种类生长和入侵,一些新的动物迁入,增加森林生态系统的物种多样性[6]。周期性计划烧除可以创造一个生态系统结构和栖息地的嵌合体,作为多种生物的家园,利于火后基因改变的各种动植物的生存和物种多样性的保护。Touchan等[49]和Slimani 等[50]等发现计划烧除不会导致厚树皮成熟树木的树冠烧焦、形成层损害,但可能会杀死较小的个体或林下植被,从而利用计划烧除的稀释操作来减少竞争,这种竞争的消除也会增加一些植被的繁殖。此外,计划烧除可增加水的可用性,并潜在地增加了火后灰床养分的可用性[51-52]。

周期性计划烧除为森林动物提供舒适的生活场所及富足的食物资源,火烧通过促进林下植物更新与生长,为动物提供了丰富的食物,进而提高生境的利用率,增加了动物区系多样性[53]。武子文等[54]发现,火干扰会对节肢动物群多样性产生影响,蚂蚁群落在周期性计划火烧状态下可以保持较高的多度和较稳定的物种多样性。此外,由于火烧后土壤环境的变化,土壤微生物也会发生相应地变化。郑琼等[55]利用BIOLOG 方法对不同林火强度对土壤微生物功能多样性的影响进行探究发现,低强度火烧能提高微生物物种丰富(Shannon 指数)。

3.3 对生物群落多样性的影响

人类在超过4 万年的时间里广泛而频繁地使用火,创造了各种各样的“高温栖息地”,生物群落依赖于这种高温栖息地[56]。同样,周期性计划烧除为依赖火的群落提供合适的资源和栖息地,并促进了群落结构的转变,使群落组成多样化。Resco 等[57]和Martín-Alcón 等[58]表示,计划烧除区域可存活种子的可用性和数量是种群恢复成功的要求,而来源可以是现场或场外的种子库,繁殖体的可用性受计划烧除不同方面的影响,包括火烧强度(对于现场种子库)或火烧的面积和性状(对于场外种子库)。李俊松等[59]研究发现,火烧后哺乳动物对栖息地的利用区域逐渐恢复并扩大。Brockway 等[60]研究发现,周期性计划烧除,使林下植物群落发生了实质性变化,林下植物物种丰富度、多样性和均匀度也因火烧而增加。杨鸿培等[61]发现,计划烧除通过加速森林植被的更替,丰富食物资源,扩大了动物生态位,增加了动物群落的多样性,其增加值为0.04~0.2。

计划烧除常用来维持亚顶级群落。火顶级群落实质是亚演替顶级群落,且不能离开周期性火作用。这种顶级群落并不是真正的顶级群落,而是这种群落的主要树种对火有很强适应能力,在周期性火的作用下,排除其他竞争对手,暂时成为非地带性植被。而一旦火的作用消除,仍会被当地顶级群落替代,McLauchlan 等[62]发现,频繁的计划烧除可维持可燃植物群落的积极反馈,使其在气候适宜的森林永久长存,这也是松树(Pinussp.)和麻栎(Quercus acutissima)能在世界各地森林中占优势的原因[63]。

3.4 对景观多样性的影响

计划烧除是陆地生态系统中的主要管理行为体之一,是维持和促进景观多样性和群落生物多样性的前提。特别在计划烧除融入燃烧文化传统的区域,计划烧除已成为景观和地貌变化的主要驱动力之一[64]。计划烧除减少可燃物,在一些情况下,也意味着在景观层面存在影响,低强度小面积火烧或不均匀火烧通常可建立较多的火斑块,从而增加景观的异质性和多样性[2]。Kelly 等[65]发现,通过增加景观的异质性,火可能有助于维持生物的多样性,但在陡峭山坡或在易受侵蚀地区进行计划烧除,火会使景观退化。总之,计划烧除能促进植被类型的多样化从而有利于景观多样性,增加了森林的美学价值。

云南省玉溪市新平县已在大面积连片分布的云南松纯林开展了多年的计划烧除(图2)。图2a、2b、2c 分别为2019 年2 月13 日计划烧除的下坡火点烧、蔓延、火后图片,图2d 为此次计划烧除1 年后的植被情况和景观状况。

图2 云南省新平县周期性计划烧除略图Fig.2 Periodic prescribed burning out in Xinping County,Yunnan Province

4 研究展望

研究周期性计划烧除对森林生态系统的影响,对生态系统保护有深远和现实意义,对生态系统发展也有重要价值。目前,周期性计划烧除在森林生态系统各个方面都已经取得了一定研究进展,但还需进一步提高,主要表现在三方面:

1)研究尺度和研究周期。从树种、林分尺度到景观层次大中尺度的综合因素研究;从景观本底、斑块、廊道等尺度研究周期性计划烧除后景观结构和功能的改变;从短周期到长周期计划烧除的生态价值入手,对森林生态系统进行多尺度、多地带、多因子的综合研究,深入了解较长时间周期的周期性计划烧除对生物多样性、土壤物化性质、植被生理机能和火后生态系统的动态变化等机制的影响。

2)研究方法和研究对象。在用火时段方面可运用物候点烧方法,通过生物与气象、水文、物候等来确定;从单一学科到各个层次与领域相互结合;从单一调控技术方法到多种调控技术方法定量定性分析的转变;半球摄影分析技术可用于全球立地因子量计划烧除对到达火烧区域的有效光的影响。利用地面和卫星观测的三维模型模拟分析计划烧除对空气质量的影响[66-67],以及遥感技术、无人机技术的综合应用。要加强计划烧除对森林生态系统各个层面影响的主导因子的选择,更长时间的定位研究计划烧除后植物种群特征和群落过程变化等,使研究结果更可信。

3)定位、定量化研究。在周期性计划烧除研究中,尺度转换是难点,每种尺度映射不同的方法和理论,很难进行尺度转换和外推。现有森林生态定位研究网络缺乏对周期性计划烧除的定位、定量跟踪研究。应充分利用高新技术,与模型模拟相结合,在时间空间尺度上实现计划烧除对森林生态系统的影响结果的模拟。通过定位、定量和长期的研究,揭示周期性计划烧除的规律和影响,为不同森林生态系统开展周期性计划烧除提供基础理论和依据。