煤中全硫测定仪控温误差检定及其不确定度评定方法解析

郑凤轩 ,隋 艳

(1.煤炭科学技术研究院有限公司 检测分院,北京 100013;2.煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室,北京 100013)

0 引 言

我国是煤炭主要的生产和使用大国,煤炭燃烧时产生的二氧化硫不仅会严重腐蚀锅炉管道,而且还可能造成酸雨进而污染环境,破坏整个生态系统;同时煤中硫在气化、焦化等工艺应用过程中也会对产品的质量产生直接影响,故煤中全硫测定是煤质分析中非常重要的基础指标项目,其测量结果的准确性对煤炭质量控制、贸易双方利益、环境污染控制和环保政策实施具有重要意义,其方法及相关标准一直为环保、煤炭、电力、冶金、商贸等行业与部门所关注[1-4]。

我国涉及的4种全硫测定方法分别包括GB/T 214—2007《煤中全硫的测定方法》中的艾士卡法、高温燃烧中和法及库仑滴定法[2],GB/T 25214—2010《煤中全硫测定红外光谱法》中的红外光谱法。其中艾士卡法为化学仲裁方法,库仑滴定法、高温燃烧中和法和红外光谱法为仪器方法[5-6]。目前,我国90%以上的煤炭实验室多采用仪器法进行煤中全硫的测定,我国现有的数十家生产企业以及部分进口生产厂商研制的全硫测定仪已广泛应用于煤炭、电力、冶金、建材、化工、质检、环保以及科研院所等行业部门[7-8]。

JJG 1006《煤中全硫测定仪检定规程》对其技术性能和测量准确度提出了明确要求[9]。目前3种类型的煤中全硫测定仪尽管测定硫氧化物的方法不同,但样品的分解方法基本相同,即煤样在高温下燃烧,煤中有机硫,硫化铁硫和硫酸盐硫等各种形态的硫全部氧化或分解形成硫氧化物(SO2和少量SO3)释放出来。为确保测硫仪能给出准确可靠的测量结果,需保证煤中所有硫的定量转化,而控温性能是确保煤中各种硫全部转化为硫氧化物的关键技术条件[10],因此有必要对控温性能进行检定,同时,要测得准确可靠的控温误差,需对检定装置温度测量结果进行必要的评定[11-12]。

笔者依据JJG 1006《煤中全硫测定仪检定规程》的制定,介绍了测定仪控温误差检定及其不确定度评定方法,通过建立数学模型,从检定装置测量重复性、多功能温度校验仪测量误差、二等标准热电偶测量误差、以及热电偶参考端温度测量误差分析检定装置温度测量不确定度来源,分别计算其标准不确定度分量,综合分析检定装置的测量不确定度。

1 测定仪工作原理概述

目前库仑法、红外法及中和法等3种主要类型的煤中全硫测定仪多用于煤和焦炭中全硫的分析,其基本工作原理为煤样在高温下在空气流或氧气流中燃烧,其中各种形态硫均氧化或分解为二氧化硫和少量三氧化硫:

(1)在高温燃烧库仑测硫仪中,生成的二氧化硫进入含有碘化钾和溴化钾溶液的电解池中,被电解生成的碘或溴滴定;根据滴定所消耗的电量,并对由少量三氧化硫不被滴定而导致的系统误差进行校正后,计算出煤中全硫的含量。

(2)在高温燃烧红外测硫仪中,生成的二氧化硫通过红外检测池,吸收其特征波长下的辐射能,根据吸收能的大小,计算煤中全硫的含量;由少量三氧化硫不产生吸收导致的系统误差用煤的标准物质进行标定而校正。

(3)在高温燃烧中和法测硫仪中,生成的二氧化硫和少量三氧化硫被过氧化氢溶液吸收形成硫酸,用氢氧化钠标准溶液进行滴定,根据氢氧化钠标准溶液的消耗量计算煤中全硫含量[13-16]。

2 控温误差检定方法

控温误差指用标准热电偶测得的燃烧炉实际温度与保证试样分解完全的规定工作温度之差。3种测硫仪的规定工作温度均是在研制仪器和制定试验方法标准时,通过大量研究试验确定的。库仑测硫仪和中和法测硫仪通过在试验煤样上覆盖一层三氧化钨(WO3)催化剂,促使煤中硫酸盐硫在较低的温度下迅速分解完全,将规定工作温度降低至1 150 ℃和1 120 ℃。为延长燃烧管的使用寿命,优选将该2种测硫仪的工作温度确定在较低的温度1 150 ℃上。但1 150 ℃的工作温度对于燃烧速度较慢的如焦炭或硫酸盐硫偏高的样品等不适宜,将此温度提高至1 160 ℃~1 200 ℃有利于保证结果的准确性和可靠性。故库仑测硫仪最终的工作温度规定为1 150 ℃~1 200 ℃。而对于未使用任何催化剂、且燃烧时间较短的红外测硫仪,其规定的工作温度多设为1 300 ℃或1 350 ℃,以保证煤中硫酸盐硫完全分解。试验表明,对多数煤样在此温度区间下燃烧均能得到相同的结果。

大量的研究试验表明,实际炉温略高于规定温度时对测定结果的影响可忽略不计,但低于规定温度10 ℃以上时,会导致部分样品测定结果明显偏低。鉴于目前使用用户多根据温度显示值来判断实际炉温是否达到规定工作温度,而显示值存在与实际炉温不一致的情况,致使测硫仪的实际炉温达不到规定工作温度,对测量结果产生偏差影响。故测定仪的控温性能应按下述方法进行检定:首先设定炉温为规定的工作温度,当炉温显示值达到设定值并稳定后,将与直流标准数字电压表联接的标准热电偶从仪器的进样端插入到炉膛中,并使其热端与仪器控温热电偶的热端处在同一截面处,使其冷端置于冰水混合物中或室温下。至少稳定30 min后,每隔2 min记录一次标准数字电压表上的电势值和测硫仪显示温度,连续记录10次。查表,将每次记录的电势值转换为温度值(℃)。以10次测量温度值的平均值为实际炉温,该温度与规定温度之差为控温误差;以10次测量温度值的极差为控温精度(温度波动范围);以10次测硫仪显示温度的平均值为温度显示值。其中,当冷端置于室温下时,应进行冷端校正。在最接近冷端处挂一支温度计,在每次读取热端电势值的同时读取冷端温度,查分度表将冷端温度转化为电势值;根据冷端电势值与热端电势值之和查分度表求得冷端校正后的温度值。当控温误差超过±10 ℃时,调整实际炉温到规定工作温度后按前述步骤再检定一次。计算温度显示值与实际炉温之差,给出与实际炉温相对应的温度显示值和温度显示校正值[9]。

3 控温误差检定测量不确定度评定

3.1 测量条件

(1)测量依据:JJG 1006—2005《煤中全硫测定仪检定规程》。

(2)测量环境条件:温度15 ℃~35 ℃;相对湿度:≤80% RH。

(3)评定依据:JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》。

(4)测量标准:多功能温度校验仪(型号:CONST316);二等标准铂铑10—铂热电偶(型号:S)。

(5)测量对象及主要性能,被测对象:库仑测硫仪;测试温度:1 150 ℃。

(6)测量方法。设定炉温为规定的工作温度,当炉温显示值达到设定值并稳定后,将与直流标准数字表连接的标准热电偶从仪器的进样端插入到炉膛中,并使其热端与仪器控温热电偶的热端外在同一截面处。至少稳定30 min后,每隔2 min记录一次标准数字表上的温度和测硫仪显示温度,连续记录10次。以10次测量温度值的平均值为实际炉温,该温度与规定温度之差为控温误差。

3.2 数学模型

数学模型见式(1):

Δt=ts-tg

(1)

式中,ts为检定装置测量的实际炉温,℃;tg为煤中全硫的测定方法中规定的炉温,℃。

3.3 输入量ts的标准不确定度u(ts)的评定

3.3.1输入量ts的标准不确定度u(ts)的评定

输入量ts的标准不确定度u(ts)的不确定度来源于检定装置测量重复性、多功能温度校验仪测量误差、二等标准热电偶测量误差、以及热电偶参考端温度测量误差[17-22]。

(1)检定装置测量重复性引入的标准不确定度u(ts1)的评定:采用 A 类方法进行评定。

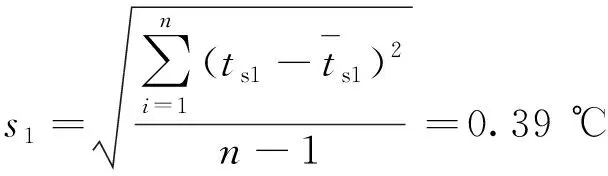

采用检定装置对1台库仑测硫仪在1 150 ℃点进行10次重复测量,所得结果如下:1 146.3 ℃、1 146.7 ℃、1 146.6 ℃、1 146.8 ℃、1 146.4 ℃、1 146.9 ℃、1 147.6 ℃、1 147.2 ℃、1 147.1 ℃、1 146.8 ℃,平均值1 146.8 ℃。单次实验标准差见式(2):

(2)

用同样方法测量另4台库仑测硫仪,获得4组数据的单次实验标准差分别为:

s2=0.37 ℃;s3=0.44 ℃;s4=

0.40 ℃;s5=0.38 ℃

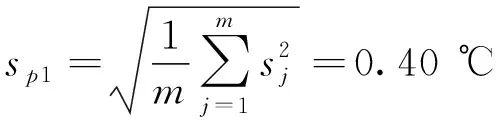

合并样本标准差见式(3):

(3)

实际测量时,测量次数为10次,以测得值的平均值为测得结果,则该结果的测量不确定度见式(4):

(4)

(2)多功能温度校验仪测量误差引入的标准不确定度u(ts2)的评定:采用B类方法进行评定。

a=0.01÷100×11.351+0.005÷100×75=

0.004 885 1 mV=4.885 1 μV

(5)

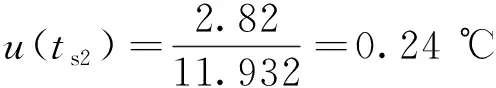

(6)

查表可知铂铑10-铂热电偶在1 150 ℃检定点的微分热电势为:S=11.932 μV/℃,转换成1 150 ℃时对应的温度见式(7):

(7)

(3)二等标准铂铑10—铂热电偶分度结果不确定度u(ts3),采用B类方法评定。

二等标准铂铑10—铂热电偶在(419.527~1 084.62)℃范围的扩展不确定度为U=(0.6~1.0) ℃,k=3,因此其对应的标准不确定度为u1=(0.20~0.34) ℃,所以1 150 ℃时:

u(ts3)=0.35 ℃

(8)

(4)热电偶参考端温度测量误差引入的标准不确定度u(ts4):采用B类方法进行评定[23-26]。

(9)

3.3.2输入量tg的标准不确定度u(tg)的评定

输入量tg是煤中全硫的测定方法中规定的炉温,为确定值,故不考虑其不确定度。

3.4 合成标准不确定度的评定

(1)根据数学模型,由式(10)及(11)确定灵敏系数:

Δt=ts-tg

(10)

(11)

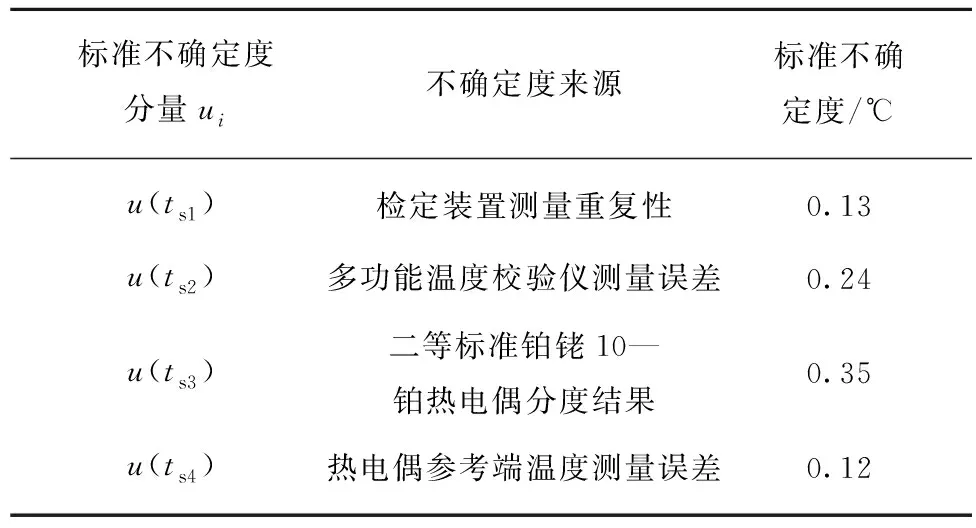

(2)根据前述计算,汇总各不确定度分量见表1。

表1 标准不确定度一览表Table 1 List of standard uncertainties

(3)进而进行合成标准不确定度的计算,先由式(12)计算输入量ts的标准不确定度:

(12)

因输入量tg是煤中全硫的测定方法中规定的炉温,为确定值,故不考虑其不确定度。

所以用检定装置对库仑测硫仪在1 150 ℃点进行控温误差测量的合成不确定度计算见式(13):

(13)

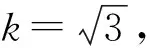

(4)扩展不确定度的计算如下:取包含因子k=2,则检定装置对库仑测硫仪在1 150 ℃点进行控温误差测量的扩展不确定度见式(14):

U=kuC=2×0.46=0.92 ℃

(14)

3.5 测量不确定度的报告与表示

煤中全硫测定仪控温误差检定装置在1 150 ℃点测量结果不确定度为U=0.92 ℃ ,k=2。

4 结 论

(1)我国煤中全硫的测定方法主要包括化学方法(艾士卡法)和仪器方法(高温燃烧中和法、库仑滴定法及红外光谱法)2类,目前,我国90%以上的煤炭实验室多采用仪器法进行煤中全硫的测定,测定仪的性能检定具有重要的指导意义。

(2)3种类型的煤中全硫测定仪尽管测定硫氧化物的方法不同,但样品的分解方法基本相同,即高温燃烧分解,因此控温性能是确保煤中各种硫全部转化为硫氧化物的关键技术条件,要测得准确可靠的控温误差,需对检定装置温度测量结果进行必要的评定。

(3)控温误差的检定多以实际测定炉温与规定炉温之差表示,通常在炉温显示值达到设定值并稳定后,由与直流标准数字表连接的标准热电偶在同一截面处连续测定10次温度的平均值得到。

(4)控温误差检定的测量不确定度主要来源于检定装置测量重复性、多功能温度校验仪测量误差、二等标准热电偶测量误差、以及热电偶参考端温度测量误差,通过分别计算其标准不确定度分量,可综合分析得到检定装置的测量不确定度。