高中生人群网络成瘾与童年期创伤的相关性

胡满基,黄子瑶,张成芳,张婷婷,陈发展,王 强,赵旭东

(1.上海市浦东新区精神卫生中心暨同济大学附属精神卫生中心,上海 200124;2.济宁医学院,济宁 272000;3.同济大学医学院,上海 200092)

近年来,互联网及电子产品在我国得到高度普及化,截止2020年12月,我国网民规模达9.89亿,网民增长的主体由青年群体向未成年群体转化,10~19岁网民占比13.5%。网民职业结构中,学生占比为最高(21.0%)[1]。互联网及电子产品的迅猛发展对个体以及社会的发展带来的益处不言而喻,然而青少年对电子产品的过度使用甚至形成网络成瘾障碍也日渐凸显,越来越受到家庭、学校、公共卫生等各界的重视。2013年出版的《精神障碍诊断与统计手册第5版》(简称DSM-5)将网络游戏障碍作为待研究的诊断分类,2017年发布的《精神与行为障碍(草案)》(简称ICD-11)已新增游戏障碍(gam-ing disorder,GD)这一诊断分类。游戏障碍表现为反复而持续的游戏行为(“电子游戏”或“视频游戏”),包括在线的(即互联网上进行的)或线下的,同时有以下表现:(1) 控制游戏行为的能力受损,例如,对游戏开始的时间、频率、强度、持续时间、结束游戏、以及内容等失去控制;(2) 游戏在生活中的优先程度不断增加,超出其他的兴趣或日常活动;(3) 虽然已出现负面后果,但游戏行为仍持续或不断升级。这种行为模式必须足够严重,而且持续时间不少于12个月,导致个人、家庭、社交、学业、职业或其他重要领域功能的显著损害[2]。

目前研究显示,导致个体出现游戏障碍的原因非常广泛,包括遗传、早年生活中家庭冲突、虐待及创伤、父母管教方式、不安全的依恋类型、情绪失调,以及其他心理健康共病问题等[3-5],其中童年期创伤是游戏障碍发病率的直接或间接的高风险因素。童年期创伤会导致个体在躯体、情绪、认知,及社会发展等方面存在灾难性影响[6],造成脑功能发育损害、形成消极的应对方式[6-9],造成抑郁、焦虑等精神疾病的发生,进而提高游戏障碍罹患风险[7,10],有研究显示,童年期创伤者的游戏成瘾率高出普通人群1.5倍[11]。高中学习阶段正是青少年人格形成、学业发展、人际关系应对形成等个体发展非常关键的时期。

为此,本研究通过了解高中生人群游戏障碍现状,进一步分析其人口学特点、童年期创伤、情绪症状等与网络成瘾相关性,以期为预防青少年网络成瘾提供临床依据及指导。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究为横断面调查研究。于2020年10月—12月,在上海市四所公立高中:同济大学附属中学、上海市三林中学、上海市控江中学以及上海市吴讯中学以班级为单位进行纸质问卷调查。使用统一指导语,由学校心理老师对受试者进行统一指导,共发放问卷460份问卷,回收有效问卷439份(89.6%),本研究获得同济大学附属精神卫生中心理论委员会的批准(编号:PDJWLL2019008)。

1.2 方法

1.2.1 评估工具 (1) 一般个人信息采集表:包括受试者性别、年龄、是否独生子女、居住方式、父母年龄、父母文化程度、职业,以及自评家庭经济状况等。(2) 儿童期创伤问卷(Childhood Trauma Question-naire-Short Form,CTQ-28)该共有28个条目,分为5个临床分量表:情感虐待(emotional abuse,EA)、躯体虐待(physical abuse,PA)、性虐待(sexual abuse,SA)、情感忽视(emotional neglect,EN)和躯体忽视(physical neglect,PN)。每个条目采用5级评分。1分:从不;2分:偶尔;3分:有时;4分:经常;5分:总是;每个分量表为5~25分,总分为25~125分。另有3个条目作为效度评价。根据Bernstein等编制的回顾性自评问卷手册[12],分量表分中情感虐待≥13,躯体虐待≥10,性虐待≥8,情感忽略≥15,躯体忽略≥10,只要有一个分量表得分满足以上条件即为中重度的童年期创伤者,视为伴严重童年期创伤者。赵幸福等[13]翻译并修订了中文版的CTQ-28量表,并证实具有较好的信度、效度和内部一致性。(3) Young-网络成瘾测验(Internet Addiction Test,IAT-20)采用Young KS网络成瘾测验[14],该问卷共20题,采用5点计分方式,每题有5个选项,赋值为1~5分(1为几乎没有,2为偶尔有,3为有时有,4为经常有,5为总是有),各题分数相加得总分,总分越高,表示网络成瘾倾向性越高。该问卷参照英文版的评价标准和国内研究者的评价标准,总分<50为无网络成瘾,总分≥50为存在网络成瘾。该问卷的Cronbach’sα系数为0.90[15-17]。(4) 系统家庭动力学自评量表(self-rating scale of systemic family dynamics,SSFD):SSFD(第2版)包括家庭气氛FA(8个条目)、个性化IN(6个条目)、系统逻辑SL(5个条目)、疾病观念IC(4个条目),共4个领域23个条目,每一个条目评分采用5级评分:1分完全不符合、2分很不符合、3分部分符合、4分很符合、5分完全符合。在量表中有正负性条目之分,正向条目得分越高代表越积极,逆向条目得分越高代表越不积极,各维度得分经标准化后,得分越高,该维度功能越高。该量表具有良好的信度、效度[18]。(5) 焦虑自评量表(self-rating anxiety scale,SAS):由Zung于1971年编制,反映焦虑主观感受,共计20个条目;得分相加即得粗分,粗分经标准化后以50分为分界,50~59分为轻度焦虑,60~69分为中度焦虑,70分及以上为重度焦虑。(6) 抑郁自评量表(self-rating depression scale,SDS):由Zung于1965年编制,反映抑郁情绪的严重程度,共计20个条目;得分相加即得粗分,粗分经标准化后以53分为分界,53~62分为轻度抑郁,63~72分为重度抑郁,73分及以上为重度抑郁。

1.3 统计学处理

2 结 果

2.1 入组者一般社会人口学特点

439名参加调查的高中生年龄范围是16岁~20岁,男生210名,女生219名,其中7例有抗抑郁服药史或接受过心理咨询/治疗史。81例(18.5%)自行报告存在电子产品过度使用困扰,112例(25.5%)存在严重童年期创伤,162例(36.9%)存在网络成瘾,男生网络成瘾检出率为40.48%,女生检出率为34.70%,经Pearson检验,男女生网络成瘾检出率差异无统计学意义(χ2=1.524,P=0.217);是否为独生子女高中生的网络成瘾检出率差异无统计学意义(χ2=0.562,P=0.454)。存在情感虐待者的网络成瘾检出率为63.83%,存在性虐待者的网络成瘾检出率为69.23%,存在严重童年期创伤者的网络成瘾阳性率为48.21%,与无童年期创伤高中生网络成瘾阳性率32.7%的差异存在显著统计学意义(χ2=8.264,P=0.004),两组IAT-20差值为(6.522±1.67),F=16.222,P<0.000,见表1。网络成瘾与高中生人口学资料的比较分析显示,高中生父亲的文化程度对网络成瘾存在影响,经相关性分析显示父亲文化水平与网络成瘾呈负相关(r=-0.286,P<0.000)。

表1 高中生人群网络成瘾检出率在社会人口资料分布中的比较Tab.1 Comparison of the prevalence rate of internet addiction among senior high school students in the distribution of social population data

续表

2.2 高中生人群网络成瘾者童年期创伤的临床特征

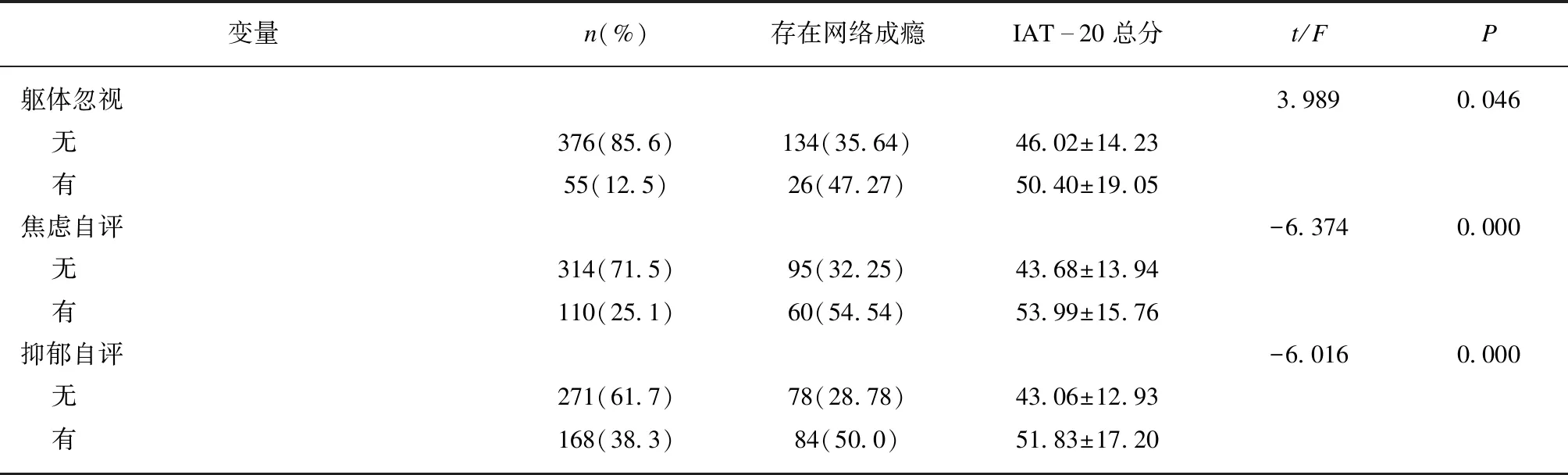

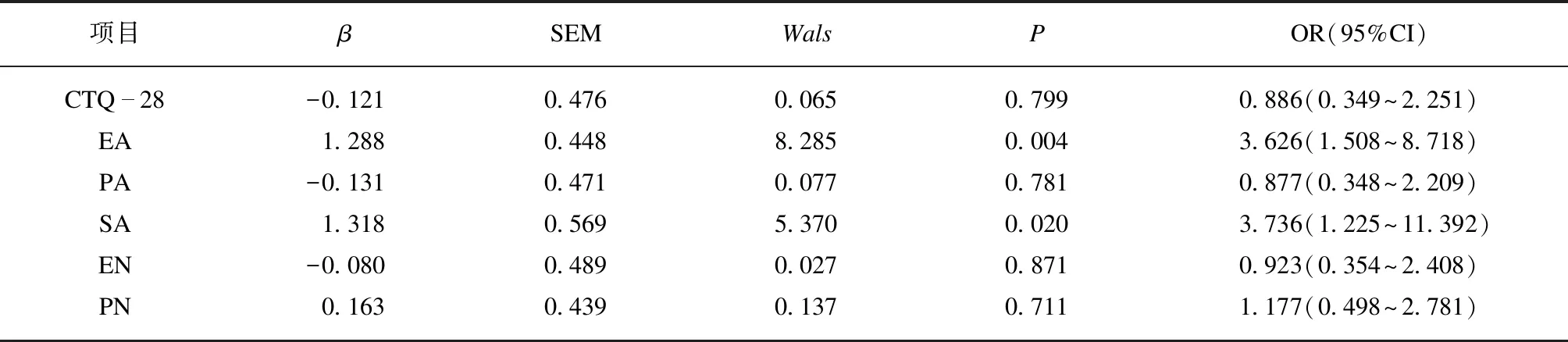

将网络成瘾与否作为因变量,有无严重童年期创伤以及5个维度的童年期创伤:情感虐待、躯体虐待、性虐待、情感忽视,躯体忽视作为自变量进行二元Logistic回归分析,结果显示表2。情感虐待、性虐待是高中生网络成瘾的危险因素(P<0.05)。存在童年期创伤的高中生人群其焦虑、抑郁症状的检出率分别为44.6%(50/111),65.2%(73/112),均显著高于无童年期创伤高中生的焦虑、抑郁症状的检出率:18.3%(60/327),29.1%(95/327)。高中生人群中五个维度的童年期创伤的焦虑、抑郁症状的检出率分别如下:情感虐待63.8%(30/47),78.7%(37/47);躯体虐待44.4%(16/36),55.6%(20/36);性虐待50.0%(13/26),61.5%(16/26);情感忽视52.9%(18/34),91.2%(31/34);躯体忽视45.5%(25/54),72.7%(40/55)。

表2 高中生人群童年期创伤对网络成瘾的影响分析Tab.2 Analysis of the influence of childhood trauma on internet addiction disorder in senior high school students

2.3 高中生人群网络成瘾相关危险因素分析

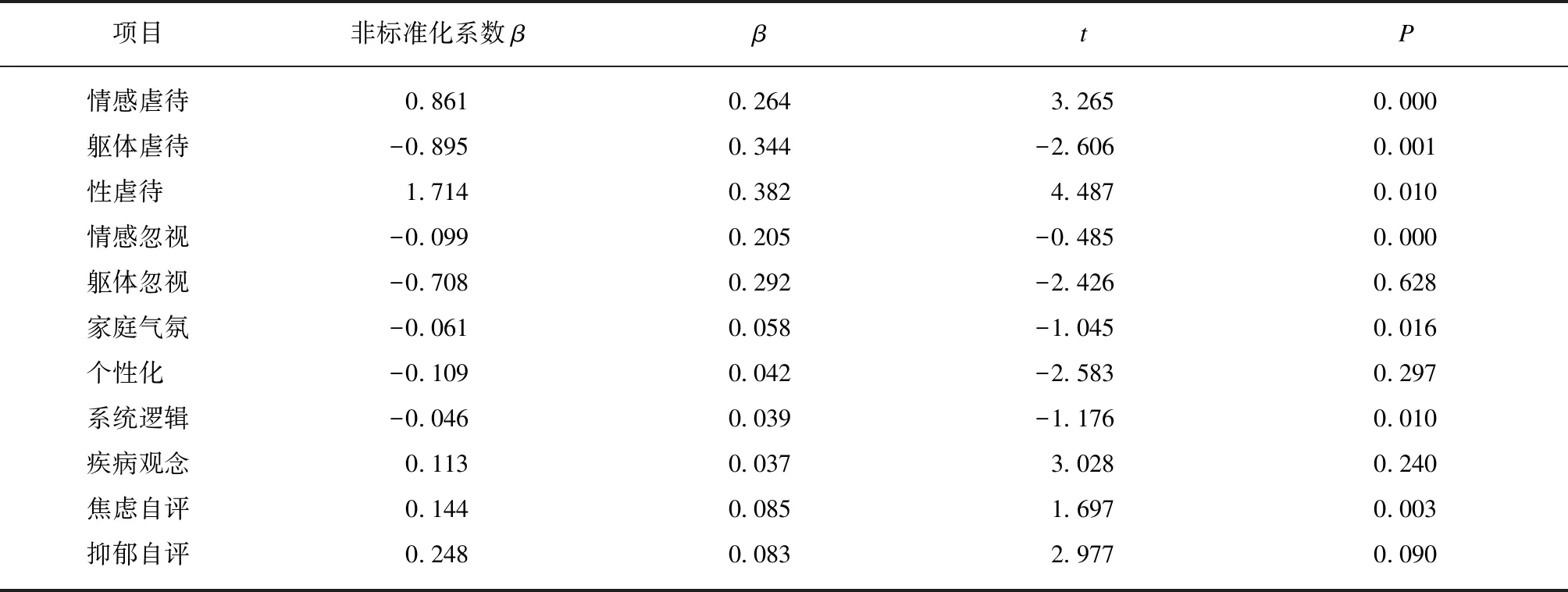

将网络成瘾总分IAT-20作为因变量,童年期创伤各维度评分、系统家庭动力学各维度评分,以及焦虑/抑郁自评标准分作为自变量,以进入的方法进行多重线性回归分析,除系统家庭总分外,其余变量均进入方程,结果如表3。情感虐待、躯体虐待、性虐待、躯体忽视、个性化、疾病概念,以及抑郁症状均为网络成瘾的风险因子(P<0.05)。将网络成瘾总分、童年期创伤及其各维度评分、系统家庭动力学各维度评分,以及焦虑/抑郁自评标准分作进行Pearson相关性分析显示,严重童年期创伤与网络成瘾显著相关(r=0.149,P=0.00)。另外,5个维度的童年期创伤与高中生抑郁、焦虑症状也呈显著相关(P<0.01)。童年期创伤5个维度与高中生系统家庭总分、系统逻辑存在显著负相关P<0.05)。除性虐待外,其余4个维度的童年期创伤与高中生系统家庭动力中家庭气氛、个性化,以及疾病观念之间存在显著负相关(P<0.01),见表4。而高中生焦虑(r=0.390,P<0.01)、抑郁症状(r=0.377,P<0.01)与网络成瘾之间存在显著相关性。

表3 高中生人群童年期创伤、情绪症状、系统家庭动力,以及网络成瘾之间多重线性回归分析Tab.3 Multiple linear regression analysis of the relationship between childhood trauma,emotional symptoms,systemicfamily dynamics and internet addiction disorder in senior high school students

3 讨 论

3.1 童年期创伤在网络成瘾致病中的影响

近十年来,青少年游戏障碍日渐成为一个世界性的心理行为问题,根据国内外对游戏障碍开展的研究发现,游戏障碍的流行率迅猛攀升,从0到47.4%不等[19]。游戏障碍对青少年产生的危害十分广泛,可能导致其生理、心理及社会功能等损害[20]。由于游戏障碍强迫、过度的特点,青少年对游戏的控制能力受到损害,网络游戏日益成为其生活的中心,导致负面后果日益增加,无法继续完成学业,社会功能退缩,存在频繁的家庭冲突等问题[3-5,21],最后,导致覆盖治疗的社会成本和学业失败的后果预计将是巨大的[22-24]。现有研究发现,童年期创伤经历与青少年问题行为显著相关[25],是游戏障碍的重要发病因素。儿童期创伤会导致个体在躯体、情绪、认知,及社会发展方面存在灾难性影响[6],早期不良经历通过影响大脑的发育进程而损害脑功能,导致神经生物通路的异常,冲动控制及执行功能障碍[5]。本研究结果显示,高中生人群网络成瘾现象严重,网络成瘾的检出率为36.9%,男女生检出率没有显著性差异,这与同类的其他研究显示男女生网络成瘾检出率不同有差别[26]。这可能与近年来网络及智能手机高度普及化、男女生拥有同等接近电子产品以及猎涉网络机会有关。同时童年期创伤在高中生人群中检出率不低,超过1/4的高中生存在严重童年期创伤,略高于陶芳标等[27]的研究(22.8%)。在有童年期创伤的高中生中有近一半的个体存在网络成瘾,甚至更多,如本研究中存在情感虐待及性虐待者中超过2/3的人群存在网络成瘾的问题。5个维度的童年期创伤均与高中生人群的网络成瘾之间呈显著相关性,提示青少年的网络成瘾形成有其更早期的原因,故童年期创伤是青少年网络成瘾的高风险因素[11,26]。

3.2 高中生人群童年期创伤、焦虑、抑郁情绪是网络成瘾的危险因素

童年期创伤经历对儿童青少年社会心理发展的影响深远,很多成年期心理问题如抑郁、焦虑障碍、创伤后应激障碍、人格障碍、品行障碍、心境障碍、反社会行为、物质滥用行为、自杀现象、性功能障碍等与此有高度相关[7,28]。本研究显示,童年期创伤、焦虑、抑郁情绪、不良的家庭功能均为网络成瘾的危险因素,尤其情感虐待、性虐待,以及抑郁情绪为网络成瘾高危险因素,存在焦虑、抑郁情绪的高中生网络成瘾率均显著高于无焦虑、抑郁情绪者,均超过一半以上的焦虑症状或抑郁症状者存在网络成瘾。焦虑、抑郁情绪可能是网络成瘾的致病因素,也可能是网络成瘾的结果[29]。本研究同时显示,存在童年期创伤的高中生焦虑、抑郁情绪的检出率非常高,均显著高于无童年期创伤的学生,这与张芳等[30]的研究结果相同,尤其以情感忽视以及躯体忽视造成的抑郁症状为显著,性虐待造成的焦虑症状最为显著。经相关性分析,各维度童年期创伤均与焦虑、抑郁情绪呈显著相关性,尤其情感虐待与情感忽视与焦虑、抑郁情绪呈强的相关性,这一点与Humphrey等[31]和Yang等[32]的研究相似。高中生的童年期创伤、焦虑抑郁症状与网络成瘾的关系可能由复杂的、往往是非线性的机制介导的,应该通过发展的视角进一步研究这些机制[28,33-34]。

3.3 高中生人群不良的系统家庭动力是网络成瘾间接或直接的危险因素

本研究显示,除了性虐待与个性化以及疾病观念上没有明显相关,童年期创伤5个维度与系统家庭动力的5个维度:家庭气氛、个性化、系统逻辑、疾病观念、以及系统家庭总评之间均呈显著负相关。说明童年期创伤出现在不良的系统家庭动力中的危险更高。而且系统家庭动力各维度与高中生焦虑、抑郁情绪呈显著负相关,提示不良的系统家庭动力可能是高中生不良情绪的危险因素,也可能高中生网络成瘾行为造成系统家庭动力的下降。在系统家庭动力中除疾病观念维度与网络成瘾无明显相关外,其余4个维度:家庭气氛、个性化、系统逻辑,以及系统家庭总功能均与网络成瘾呈显著负相关,说明不良的系统家庭动力是青少年网络成瘾的危险因素,这一研究同喻爱军研究相似[35]。

童年期创伤是高中生人群网络成瘾的高风险因素,系统家庭动力越低越容易产生童年期创伤的发生,而童年期创伤以及不良的系统家庭动力是高中生人群焦虑、抑郁情绪的危险因素。因此,童年期创伤、系统家庭低功能以及焦虑、抑郁情绪均是网络成瘾的高风险因素[36],且存在交互影响的作用。预防未成年人网络成瘾已经在许多国家引起重视,并制定相关规定与方案[24,37],未来对未成年人的网络成瘾干预,需要着眼于个体生命更早时期,重视改善未成年人所在系统家庭动力的功能[29],降低童年期创伤的发生,从而有利于降低未成年人的不良情绪问题的发生率。同时,Sutrisna等[38]的研究显示,家庭功能良好的青少年网络成瘾风险仅为家庭功能差的青少年25%,故应从多方面干预降低青少年的网络成瘾的发生、发展。