山西省城镇化协调发展空间演化研究

王 娟,张仲伍

(1.山西师范大学 地理科学学院,山西 临汾 041000)

城镇化是农业人口、地域活动以及价值观念向城市转变的过程,是经济社会发展的必然结果,是社会进步的体现。城镇化质量与城镇化水平的协调发展程度,代表区域城镇化的综合发展水平,对经济社会发展具有重大意义。2000年,山西省城镇化率为35.21%,达到城镇化快速发展阶段。与中部其他省份相比,2015年山西省城镇化综合质量在中部六省位居第三[1]。作为典型的资源型省份,山西城镇化动力一直依赖于资源产业[2],但是这种“一煤独大”的发展方式逐渐使城市进入到“资源诅咒”的恶性循环中,不利于山西省城镇化的发展。

关于山西省城镇化的研究,研究方法主要涉及熵值法[3-4]、DEA模型[5]、引力模型[6]以及多元线性回归模型[7]。研究尺度多以市域尺度居多,仅有徐占军[8]从县域角度出发,利用GIS空间表达功能来分析山西省县域城镇化空间分布特征及发展规律。研究内容主要包括多维视角城镇化实证分析[1-5]、城镇化与多要素之间的相互作用[9]、城镇化发展路径等[10-11]。荆昱阳[5]利用DEA模型对山西省11个市域进行了新型城镇化水平的效率测度,得出1998-2016年各市域城镇化不断发展,水平不断提高,规模报酬处于较好的状态。刘敏[2]构建多维新型城镇化指数评价体系,以山西及其11个主要的地级市为对象进行测算,表明山西省新型城镇化的实际水平偏低且具有不均衡性。李初妙[12]利用经济空间结构的重心计算方法,定量表示出山西省城镇化率、经济发展水平区域差异的动态演化过程及特点,并且探讨各要素动态演化的驱动因子。

在已有研究中,多是结合GIS等单一方法来讨论山西省城镇化水平或质量差异,以及城镇化要素间的协调性,在分析城镇化水平和质量的协调性方面还需要进一步研究。厘清城镇化水平和质量的协调性关系,对从深层次上把握资源型区域城镇化的内在发展规律,促进城镇化要素之间的协调互动具有重要意义。因此,采用城镇化水平和城镇化质量计算耦合协调度,并在Arc GIS10.3软件平台下探讨其空间分布格局与趋势,以期为山西省城镇化发展提供理论依据。

1 研究区概况

山西省(34°34′N~40°44′N,110°14′E~114°33′E)属于中部六省之一,总面积15.7万km2。下辖太原市、大同市、运城市等11个地级市,118个县级行政单位。山西属于温带大陆性季风气候,雨热同期。地形呈“凹”型,平原仅占总面积的五分之一。区内矿产资源丰富多样,为经济发展提供能源基础。截至2017年底,山西省常住总人口为3 702.4万人,人均地区生产总值40 557元,三次产业比重分别为5.2%∶41.3%∶53.5%。山西省近年来城镇化发展速度较快,2017年山西省平均城镇化率为57.3%,其中太原城镇化率为84.7%,处于全省领先位置。

2 研究方法和数据来源

2.1 研究方法

2.1.1 熵值法

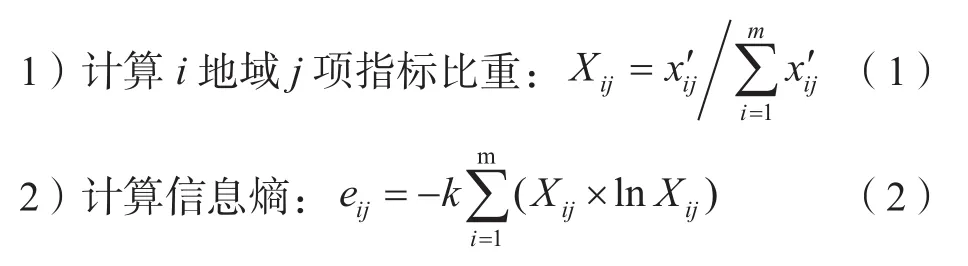

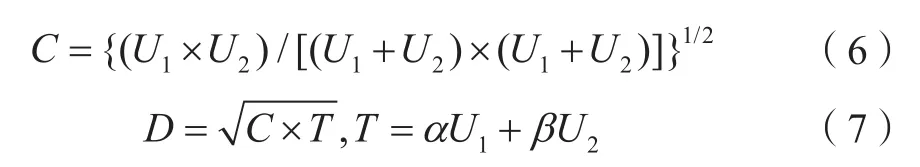

熵值法是通过评价指标所提供的信息量来确定其指标权重[13]。参考相关文献[17-18],使用熵值法进行山西省城镇化质量测算,步骤如下:

式中,K=1lnm,0 ≤eij≤1

2.1.2 耦合协调模型

耦合协调度既可以反映城镇化水平和城镇化质量两大系统是否具有较好的水平,又可以反映这两个系统之间的相互作用关系[15、19]。计算公式如下:

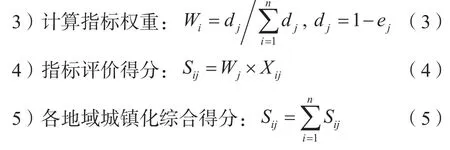

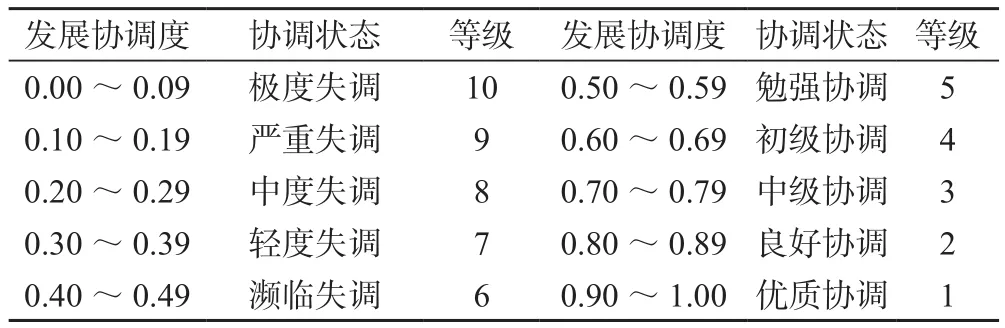

式中,C为城镇化水平与质量两系统的耦合度;U1、U2为两个系统的综合评价指数,用于表示两个系统的综合发展水平;D为耦合协调度;T为城镇化水平与质量两系统的综合协调指数,反映两系统的综合发展水平对协调度的贡献;α、β为待定系数,我们认为城镇化水平与质量具有同等重要性,因此α=β=0.5。本文将发展协调度划分为以下10个等级(见表1)。

表1 发展协调度(D)等级分布图

2.2 数据来源

数据主要来源于2000-2017年的《山西省统计年鉴》以及各市统计公报。数据可视化分析所需的山西省矢量边界,来源于国家基础地理信息中心行政区划数据库。

3 山西省城镇化协同发展分析

3.1 山西省城镇化水平分析

城镇化水平一般用一定地域内城市人口占总人口比例表示,用于反映人口向城市集聚的过程和程度。山西省依赖能源资源优势,2000-2017年综合实力快速提升,城镇化水平上升到57.34%。太原市作为山西省行政中心,吸引了省内众多优秀人才、经济等资源,处于山西省经济发展的领先位置,一直是省域内首位度最高的城市。

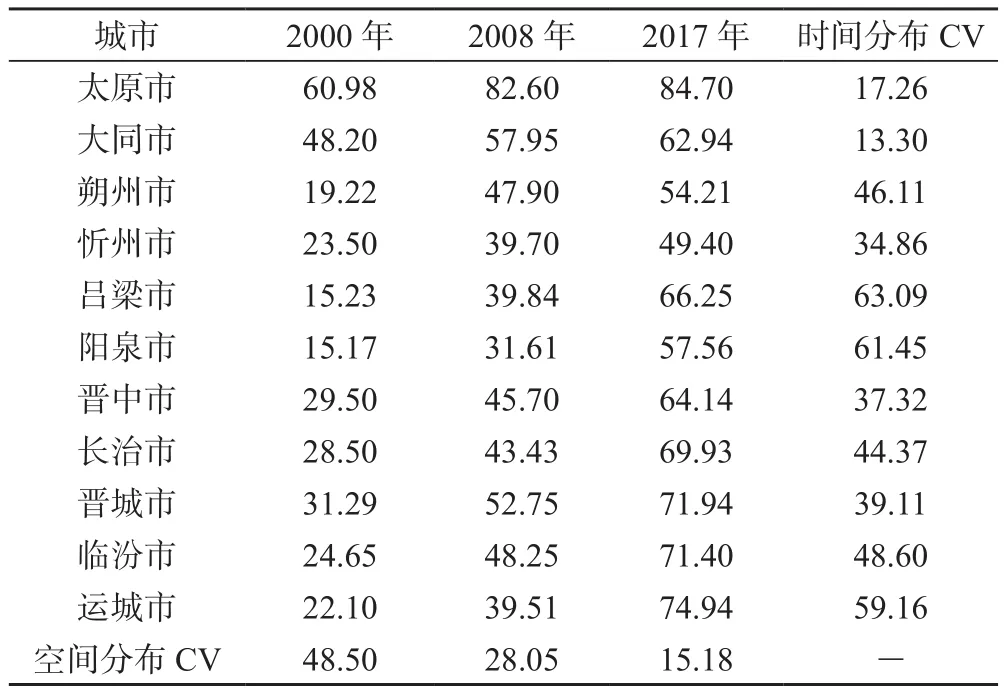

从空间分布来看(表2),变异系数逐年下降。2017年,城镇化水平最高值84.70%(太原)与最低值49.40%(忻州)之差为35.30个百分点,比2000年城镇化水平最高值60.98%(太原)与最低值15.17%(阳泉)之差45.81,下降10.51个百分点,表明山西省地级市之间的城镇化水平差距逐渐缩小,但是空间分布仍具有不均衡性。

表2 山西省城镇化水平及时空变异系数统计表(%)

从时间分布上看,2000-2017年,山西省11个地级市平均变异系数为42.24%,最高值为60.39%,最低值为13.30%。表明在研究期山西城镇化快速发展,但是城镇化速度差异较大。其中,太原市(17.26%)和大同市(13.30%)在18a间变异系数小,太原市因城镇化水平趋近成熟而城镇化速度趋于稳定,大同市城镇化水平年均增长率为0.14,发展缓慢;运城市(59.16%)、阳泉市(61.45%)和吕梁市(63.06%)城镇化提速较快;忻州市(34.86%)、晋中市(37.32%)、晋城市(39.11%)、长治市(44.37%)、朔州市(46.11%)、和临汾市(48.60%)城镇化速度较低,增幅缓慢。

3.2 山西省城镇化质量分析

3.2.1 城镇化质量指标体系建立及测度

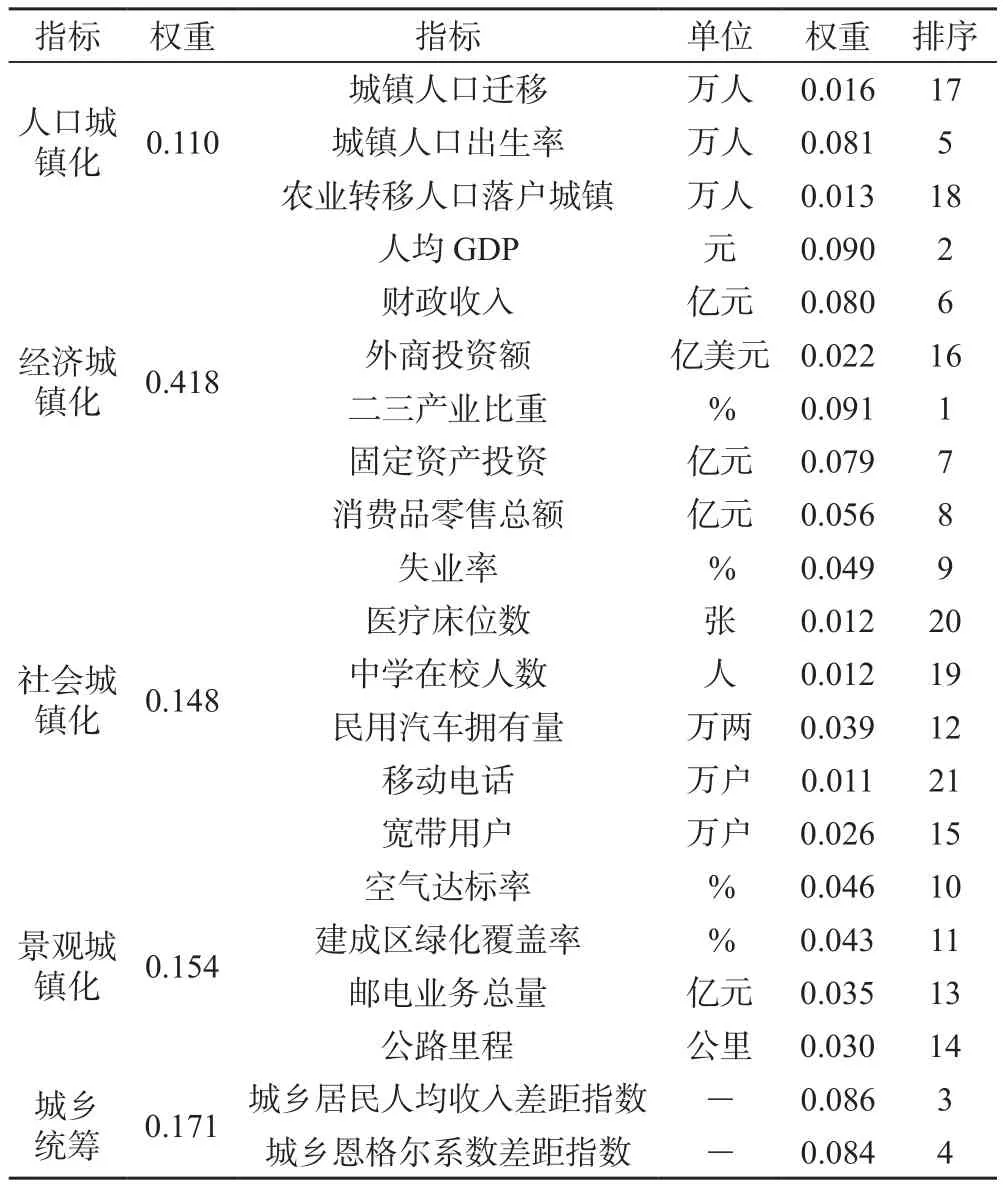

城镇化质量反映城镇化优劣程度,特指城镇化各组成要素的发展质量、协调程度和推进效率。借鉴相关文献[15-16],结合山西省特点,从人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化、景观城镇化和城乡统筹等5大方面构建指标评价体系,使用熵值法测算各指标权重(见表3)。

表3 城镇化质量指标分布表

人口城镇化质量不仅指城镇人口的数量,更应倾向于反映城镇人口的效益,因此,选择“城镇人口的增加来源”作为“人口城镇化”的三级指标。其中“城镇人口迁移”代表山西城镇化过程中所吸引的其他城镇人口,迁移越多,说明城镇化质量高、吸引人才越多;“城镇人口出生率”表示城镇人口所生育的人口数量,数量越高,说明该城镇化本土效应强,对外影响作用弱,城镇化质量低;“农业转移人口落户城镇”代表城镇化过程中所吸引的农业人口。城镇化协调发展的首要目标是带动农村的发展,做到城乡统筹。因此,选取“城乡居民人均收入差距指数”和“城乡恩格尔系数差距指数”来表示城乡统筹发展质量,指数越小表明质量越高。

3.2.2 山西省城镇化质量时空分析

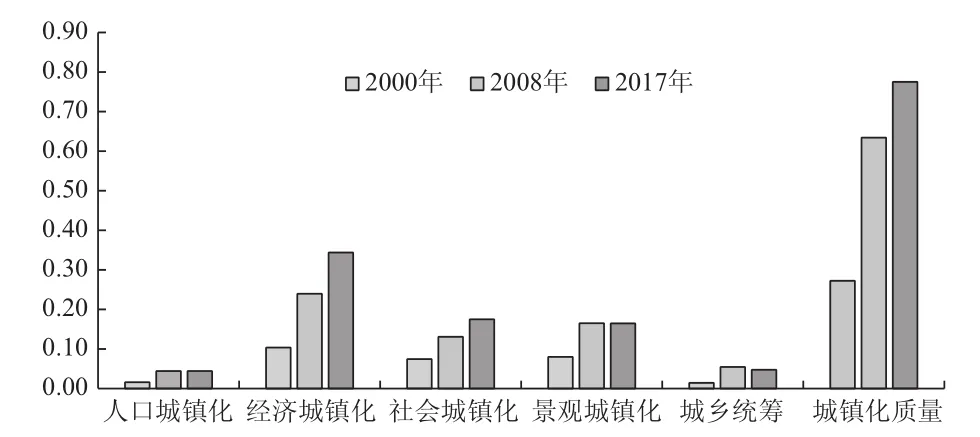

采用熵值法计算2000-2017年山西省城镇化质量(图1和图2)。结果显示,研究期内山西省城镇化质量呈现三方面特点:

图1 2000-2017年山西省城镇化质量得分

1)山西省城镇化质量呈总体增长状态,由0.27上升为0.78;其中朔州市城镇化质量处于全省末端,发展潜力大,增长速度最快,为1.91;临汾市空气达标率低,阻碍城镇化质量的发展,增速最慢,为0.81。

2)经济城镇化和社会城镇化呈增长趋势,平均增速分别为0.87和0.55,二者共同拉动城镇化质量的上升;城乡统筹发展最为缓慢,质量最低,说明城乡差距问题依然严峻。2000年以来是山西省煤炭行业及其相关产业快速发展阶段,经济的快速发展带动社会基础设施建设。但是盲目追求工业经济效益,忽略了城市对农村的辐射和带动作用。

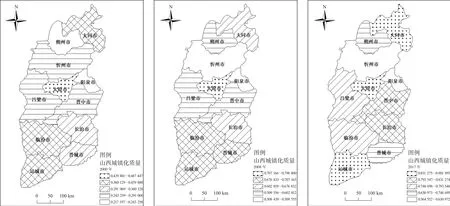

3)山西省城镇化质量地域差异较大,太原市城镇化质量长期以来位居全省首位(图2)。为进一步明确山西省城镇化质量空间差异,使用Arc GIS10.3自然段点法,将城镇化质量划分为5个等级(图3)。

图2 山西省各市城镇化质量得分分布图(审图号:GS(2019)3333号(自然资源部监制,甲级))

图3 山西省城镇化质量综合得分(审图号:GS(2019)3333号(自然资源部监制,甲级))

太原市以绝对优势处于全省城镇化质量最高地位,但是其发展速度趋缓,单极化特征削弱;大同市和运城市经济发达,具有完善的基础设施,二市的城镇化质量与太原市差距逐渐缩短,平均差距由0.07下降为0.02,三者逐渐成为山西省城镇化质量强盛地区。

中部地区晋中市、长治市和吕梁市城镇化质量发展的驱动力是经济城镇化,研究期内分别增长0.29、0.31和0.28。三市的矿产资源和旅游资源丰富,在“大院旅游”和“红色旅游”的兴起以及“脱贫攻坚”战略实施的带动下,产业结构升级转型,三者成为全省城镇化发展的潜力地区。

临汾和晋城社会城镇化发展水平不稳定,发展速度靠后。晋城市为负增长状态,增速为-0.02。由于传统经济模式没有改变,经济发展过度依赖资源消耗,生态环境破坏,景观城镇化质量低,致使城镇化质量发展水平滞缓。

阳泉市和忻州市是山西省城镇化质量的“洼地”,二市所处的自然地理环境恶劣,自然灾害频繁发生,人居环境质量在全省最低,直接导致区域内经济城镇化发展动力不足,社会城镇化发展配套设施落后,景观城镇化水平低。

3.3 山西省城镇化发展协调度时空分布

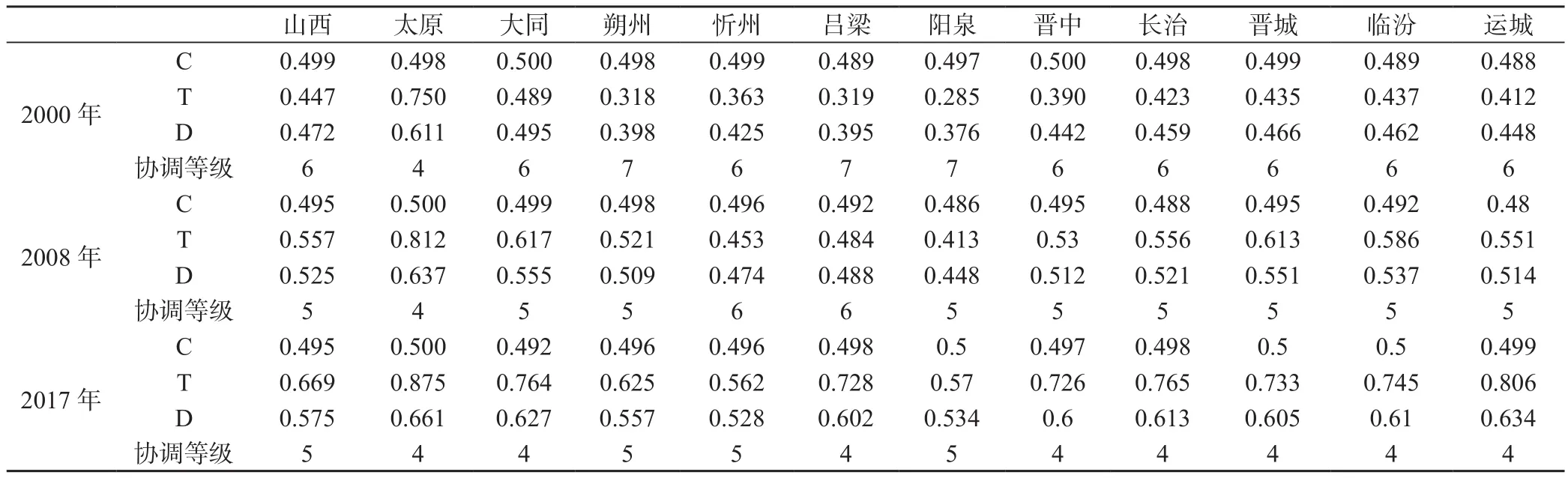

采用耦合协调模型,计算山西省2000-2017年城镇化水平与质量发展协调度并分类(表4)。

表4 山西省城镇化质量与水平发展协调低分布表

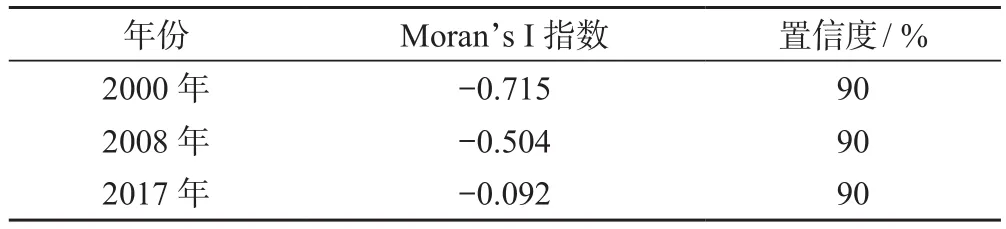

2000-2017 年山西省城镇化发展协调度稳步上升,上涨21.82%。但是整体协调状况较低,到2017年末仅为勉强协调。朔州市、忻州市和阳泉市的城镇化发展协调度低于全省平均水平。太原市城镇化发展协调度最高,虽然协调度缓慢上升,由2000年的0.52上升到2017年的0.66,但是一直保持初级协调状态。通过计算Moran’s I指数(表5),表明城镇化发展协调度的空间差异性较大,进一步佐证太原市虽然极化作用减弱,但明显缺乏带动区域发展的能力,涓滴效应弱。

表5 城镇化发展协调度Moran’s I指数

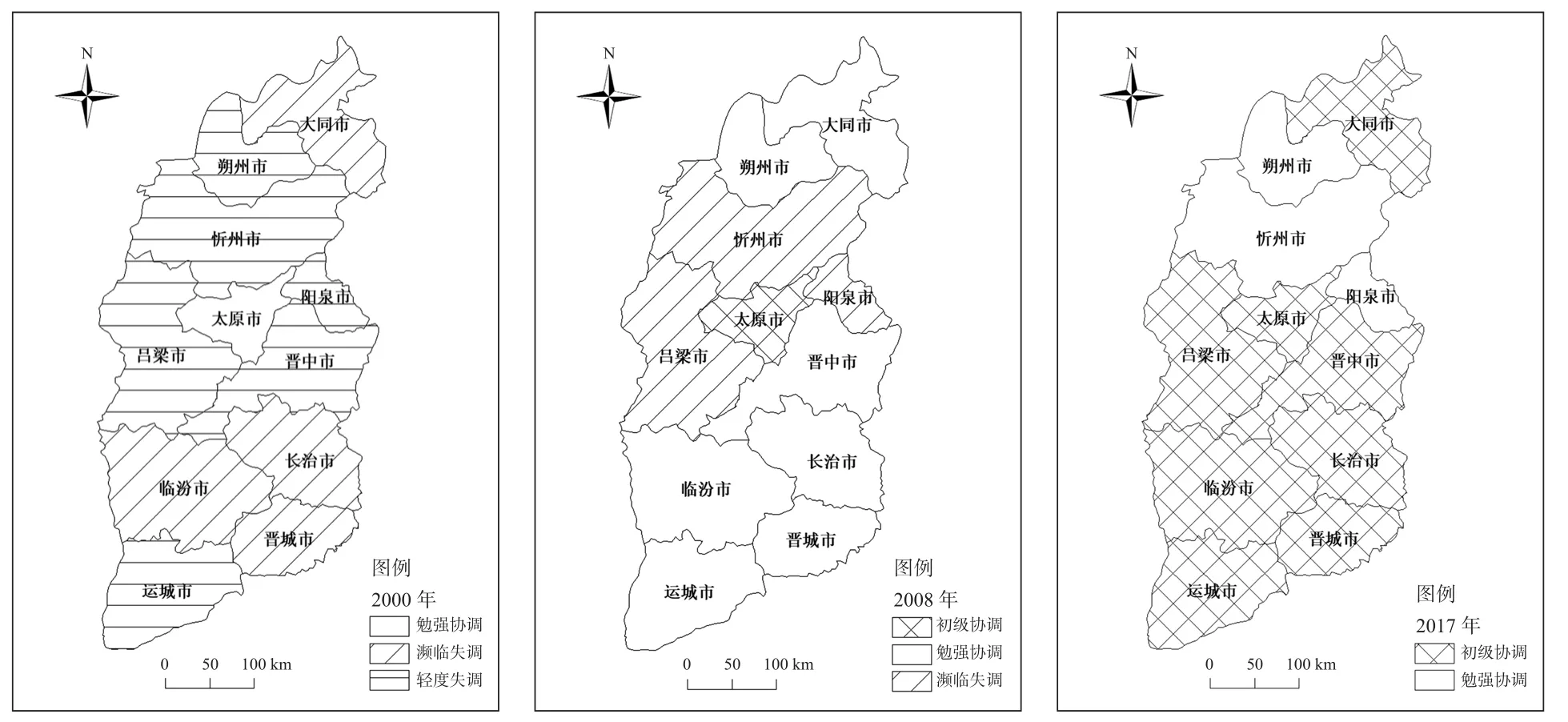

2000年全省城镇化发展轻度失调数量占54.55%,只有太原市达到勉强协调状态;吕梁市、朔州市和阳泉市由于地处山区,经济发展水平低,经济城镇化质量全省最低,分别为0.84、0.10和0.57,对城镇化协调发展具有阻碍作用。

2008年全省绝大部分地区摆脱失调状态,失调数量仅占27.27%,失调城市为忻州市、吕梁市和阳泉市。强劲的煤炭行业促进经济城镇化质量上升1.43倍,同时注重生态环境治理,景观城镇化质量由0.08上升为0.17,城乡统筹质量虽有发展但是依旧较低,仅为0.05,表明城镇差距大,是城镇化协调发展的关键。

2017年全省初级协调模式数量占72.73%,太原市、大同市和运城市的协调度最高,逐步成为山西省城镇化发展三大热点地区。但是全省整体协调发展水平依旧较低,仅为勉强协调。尤其是太原市协调状态没有改变,依旧为初级协调水平。这与近年来煤炭行业改革,山西省经济转型遭遇瓶颈有着极大的因果关系。总体上山西省城镇化发展协调度呈现低水平均衡发展的局面(图4)。

图4 山西省城镇化协调发展分布图(审图号:GS(2019)3333号(自然资源部监制,甲级))

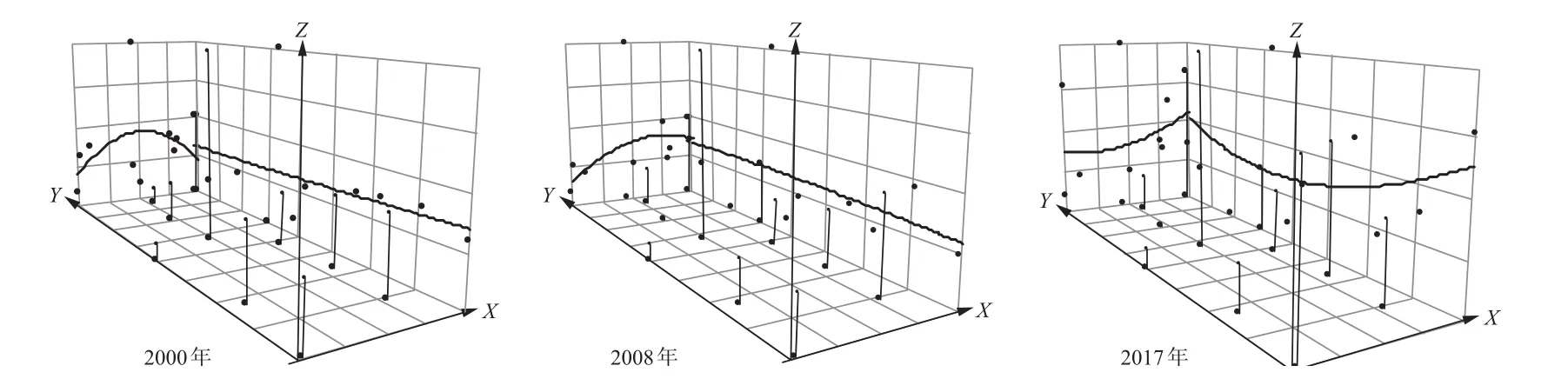

从趋势分布图(图5)可以直观的看出:在研究期间内,城镇化发展协调度时空分布由“中心向四周递减”演变为“南北高,中间低”。太原市作为省会城市,集聚众多人才、资源与资金,但是对其他地市的辐射作用难以扩散,从而影响区域内城镇化进程。经济发展水平对城镇化质量的提升具有决定性作用,大同市与运城市作为国家综合性能源基地和山西新兴工业基地,又受到周边京津冀及西安城市群的影响,经济城镇化质量提升。因此,城镇化发展协调度的热点地区,在最初太原市的基础上增加了大同市和运城市,二者成为新兴潜力城市。地理环境是城市发展宏观格局的前提条件,朔州市、忻州市和阳泉市地处吕梁和太行山区,自然条件恶劣,城乡统筹发展缓慢,严重制约城镇化水平和质量的协同发展,成为协调发展的“洼地”。

图5 山西省城镇化发展协调趋势分布图

4 结论与建议

4.1 结 论

1)全省城镇化水平以及城镇化质量在空间上呈不均衡分布,区域差异较大。

2)城镇化水平和质量的耦合协调度稳步上升,但整体协调状况较低,城乡统筹是其发展的制约因素。城镇化发展协调度的区域差异缩小,由极化向均衡分布发展。

3)山西省城镇化协调度总体呈现“南北高,中间低”空间分布特点。太原市城镇化发展协调度最高,但长期保持“初级协调”状态,并对其他地市的辐射作用不强;大同市和运城市为新型潜力城市,中北部地区是协调发展的“洼地”。

4.2 建 议

1)推动城市群建设,加强山西省区内联系,改善省会城市涓滴效应弱现的象。山西省城镇化协调发展内部联系弱,太原市对周边地市的辐射带动力不足,一定程度上阻碍了城镇化协同发展。因此,大力建设太原都市圈,形成引领我省城镇化发展的龙头。同时加强晋北中部城镇群、晋东南中部城镇群以及晋南中部城镇群的建设。从而提高人民生活水平、实现城乡一体化,推动综合竞争力、文化影响力和辐射带动力的提升。

2)推进供给侧结构性改革,继续优化产业结构,为城镇化协调发展提供经济驱动力。山西省长期以来资源消耗为主的经济发展模式,使得城镇化协调发展潜力逐渐下降;节能技术以及新型能源的使用,是山西煤炭行业面临的难点。因此,坚持把供给侧结构性改革作为经济工作的主线,充分了解市场需求,把去产能与提升先进产能、优化产业结构结合起来,加大科技创新力度,推进发展动力向创新驱动转变。

3)改善民生,缩小城乡差距,提高城乡统筹质量。城乡统筹是山西省城镇化发展的短板效应,因此要继续完善和保障民生的制度安排,着力解决人民最关心的利益问题。坚持太行山区和吕梁山区精准扶贫战略的实施,加快贫困人口精准脱贫,同时注意经济脱贫和生态脱贫并举。加大基础设施的建设投资,发展惠民工程,让人民群众共享改革的发展成果。

4)智慧城市建设。在山西未来城镇化建设中,充分运用现代信息技术,推动城市运行系统的互联、高效和智能,建设智慧型城市。缓解“城市病”现象,提高城镇化综合质量,实现精细化和动态管理,提升和改善市民生活质量。