多期软土地区深基坑支护及位移控制方案探讨

徐建涛

(重庆渝湘复线高速公路有限公司,重庆 400023)

随着西南地区城市建设的快速发展,有关软土深基坑支护技术的探讨越来越引起大家的重视。不同于东部沿海,西南湖相沉积盆地地层中常分布有多期湖相沉积淤泥层和泥炭质层软土,加之市政建设场地面临的复杂空间环境,对深基坑的支护提出了更高的要求[1]。

因此本文以西南地区某典型多期软土深基坑支护工程为背景,总结探讨了不同支护方案对坑顶位移的控制效果,以便为后来多期软土地区的深基坑支护提供有益的借鉴。

1 工程背景及地质条件

1.1 工程背景

项目区属于湖相沉积盆地地貌单元,场区地势平坦低洼,平均海拔约5.0 m,分布有多期湖相沉积淤泥及泥炭质层。

基坑北侧有规划市政道路;西侧存在已建地下综合管廊、在建地铁、在建市政大道;南侧有规划的待建市政大道;东侧规划有待建地铁及已建高层建筑。且由于项目建设需要,南侧项目区域内紧邻基坑边缘规划有2层商业建筑且商业建筑先期开工,因此南侧对基坑位移的要求十分严苛。

1.2 工程地质与水文地质条件

拟建场地内沉积地层主要为第四系人工堆积(Q4ml)填土层,杂色,稍湿,松散,主要由砂质粉土、碎石、建筑垃圾组成;第四系冲洪积(Qal+pl)粘土层,灰褐色,软塑-流塑,局部相变为淤泥质粘土,部分为粉质粘土;第四系多期冲、湖积(Qal+l)粉质粘土、淤泥、粘土、粉土、粉砂、泥炭质土层等构成。结合试验资料类比相似工程,并查阅相关规范,得到基坑岩土体物理力学参数见下表1所示。

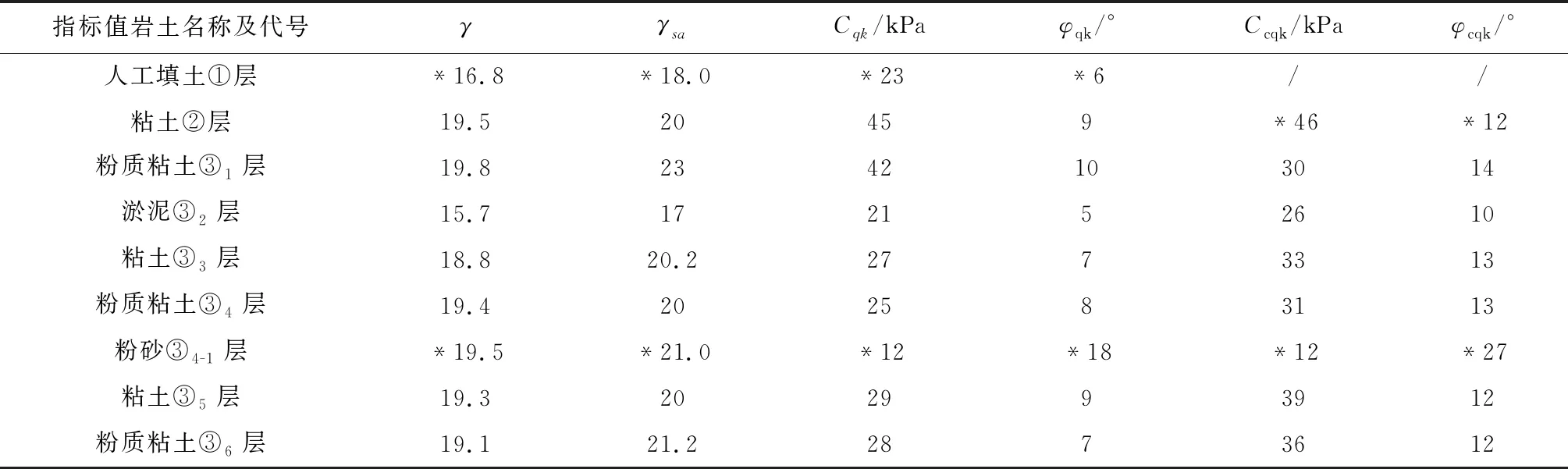

表1 支护设计岩土物理力学参数建议表

项目区内地下水主要接受大气降雨、生产、生活用水入渗补给,多以潜水的形式径流,自北向南径流,向低处排泄,在基坑、鱼塘、河、湖地段呈片状、线状渗出,场区地下水多向南径流,汇入南侧海河内,最终排入滇池内。区内地下水位与大气降水联系紧密,降水集中时水位会出现上升,枯水季节,水位有所下降,据调查地下水位变幅0.5 m左右。勘探期间,时值平水季,现场测得水位埋深0.1~0.7 m。

2 支护方案

本文以基坑南侧紧邻先期开工商业体一侧为例,探讨多期软土深基坑支护中,坑顶位移及沉降控制的方法。

该侧基坑开挖深度为8.7 m,紧邻基坑顶部为先期建成运营的综合商业体,为确保商业体安全,因此对基坑顶部的位移和沉降控制提出了较高的要求。根据基坑岩土体试验结果,并结合当地工程经验,此次基坑支护设计中对淤泥层及泥炭质层抗剪指标选取直接快剪指标,而对其它粘土层采用固结快剪指标[4]。通过计算,为确保基坑支护整体稳定,该基坑支护方案确定以双排桩为主要支护结构,同时设计双排桩+支撑、双排桩+锚索两种方案来对坑顶位移和沉降控制进行进一步的分析研究。

根据《建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-2012)》[2]该侧基坑安全等级为一级,支护结构重要性系数取1.1。基坑位移按《建筑基坑工程监测技(GB50497-2019)》[3]要求控制,支护结构为排桩加锚索或双排桩结构,顶部位移控制值取0.003 h(h为基坑深度)与40 mm小值。前述两种支护方案对基坑坑顶位移和沉降的控制效果分述如下:

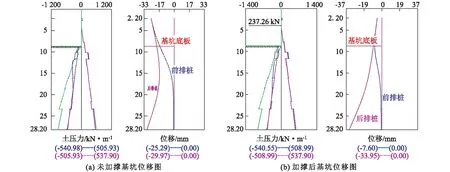

2.1 方案一:双排桩+斜撑

通过反复验算确定支护方案如下:桩径1.2 m,桩长18.3 m,桩间距1.6 m,排距4.8 m,桩顶设置冠梁,前后排桩采用连梁连接,桩顶下间距2 m处增设斜抛撑,斜抛撑一端撑于腰梁,另一端顶于筏板上牛腿。加撑前后基坑位移和坑顶地表沉降分别如下图1、2所示。

图1 加内撑前后基坑位移图

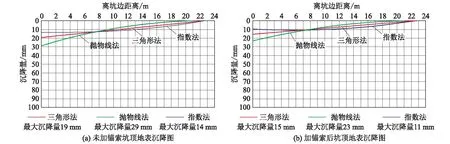

图2 加撑前后地表沉降图

从计算结果可以看出,加撑前基坑位移与坑顶地表沉降均较大,加撑后该两项指标均得到明显改善。加撑后桩顶位移为7.6 mm,满足规范要求。

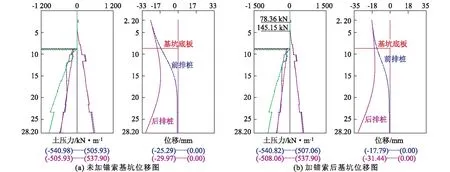

2.2 方案二:双排桩+锚索

通过反复验算确定支护方案如下:桩径1.2 m,桩长20.3 m,桩间距1.6 m,排距4.8 m,桩顶设置冠梁,前后排桩使用连梁连接,桩顶下竖向间隔2 m处增设2排锚索,锚索锚固段长度为18 m,锚定荷载介于120~150 kN之间。加锚索前后基坑位移和坑顶地表沉降分别如下图3、4所示。

图3 加锚索前后基坑位移图

由上图计算结果可知,施加锚索后基坑位移和坑顶地表沉降均得到改善。施加锚索后桩顶位移为11.68 mm,满足规范要求。

对比以上两种支护方案可知,在满足基坑整体稳定的前提下,采用双排桩+斜撑的支护方案,在位移和坑顶地表沉降控制方面均较好,且采用斜撑方案时,桩长相对较短,基坑支护的整体经济性也较好。

图4 加锚索前后坑顶地表沉降图

3 结论

本文通过对比分析多期软土深基坑支护设计中不同位移控制方案,得出以下结论:

(1) 在多期软土地区深基坑支护中,由于淤泥质土的不利影响,排桩桩顶位移及基坑周边土体沉降较大,难以满足设计规范,采用支撑对基坑位移的控制明显好于采用锚索方式。

(2) 受限于岩土体的性质,软土中且锚索的锚固能力普遍较弱,故基坑位移控制时需要的锚固段一般较长,且施工难度大。

(3) 多期软土深基坑支护设计中,相较于锚索,支撑在有效控制坑顶位移的同时,对基坑整体稳定性的贡献较大,可在一定程度上减短桩长。