市场参与、非农就业与农户农业机械采用行为

——基于西藏532户青稞种植户的调查

朱桂丽 ,洪名勇

(1. 贵州大学经济学院,贵州 贵阳 550025;2. 西藏农牧学院植物科学学院,西藏 林芝 860000)

农业机械化是现代农业建设的基本要求和重要标志,对转变农业增长方式、推进农业农村现代化具有重要作用。中国农业机械化起步于农业集体化时期,但发展速度缓慢,直至2000年,在工业化、城市化的快速发展以及政府的大力推进下,农业机械化进程突飞猛进[1]。2004年为了鼓励使用先进的农业机械,促进农业机械化,制定了《农业机械化促进法》。其后,2007年和2019年中央一号文件都指出,从装备、技术等方面推进农业机械化;且2020年中央一号文件进一步提出,加快大中型、智能化和复合型农业机械研发与应用。目前,以家庭为基本单位的农业生产方式仍然普遍且长期存在,农户的微观行为选择是影响农业机械化发展的重要基础。然而,小农户在生产规模、知识技能、市场认知等方面存在不足而导致农业机械化需求动力和采纳行为不足,无法满足农业现代化的发展要求。市场化显著影响农户的经济行为及行为模式[2],农户通过参与社会交换和社会化服务体系实现以市场为导向的经济资源配置模式[3]。非农就业改变了劳动力资源在农业部门和非农业部门的配置,同时也影响了其他农业生产要素配置[4]。农户通过参与市场交换等市场化行为,激发市场意识,拉近市场距离,提高劳动力转移的信息来源及途径,从而促进劳动力非农转移,增加农户农业耕作过程中机械化的替代需求。因此,从市场参与和非农就业视角出发,研究分析市场化行为、非农就业与农业机械化、农户农机采用之间的潜在关系及影响机理,对提高农业机械化水平和促进农民持续增收具有重要 意义。

市场参与是小农户融入产业发展的重要途径,农业机械化是农业稳产保供的重要手段。关于市场参与、非农就业和农业机械化的研究成果丰富,针对三者之间关系的分析主要集中在三个方面。一是市场化与农业机械化关系的研究,从农业机械化对市场化程度影响的角度来看,提升农业机械化水平能够推进农户市场化进程[3]。二是非农就业与农业机械化关系的研究,农业机械化率对劳动力转移的贡献度为21.59%,农业机械化面积对劳动力转移的贡献度达到72.50%,农业机械化显著促进劳动力转移[5];从诱致性技术进步理论[6]和要素替代分析框架[7]角度来看,劳动力非农转移显著促进农业机械化进程。三是市场化与非农就业关系的研究,从城乡收入差距和劳动力进城务工成本两个方面来看,市场化进程显著正向影响非农就业[8];且市场潜能与工资之间存在正向关系,进而能够提供更多的工作岗位促进非农就业密度,更高的非农就业密度提高了聚集区域的市场潜能,形成了循环累积因果关系[9]。已有文献对市场化、非农就业与农业机械化之间关系的分析,均是两两关系的分析,未同时引入市场化和非农就业分析农业机械化的影响,且缺乏市场化对农业机械化推进的研究证据。那么,市场化是否能够促进农业机械化水平提高,市场化、非农就业与农业机械化之间是如何产生影响?因此,在探讨市场化对农业机械化影响的基础上,引入非农就业,分析市场化、非农就业与农业机械化的关系,以试图解答三者之间的关系。

已有研究在探讨市场化、非农就业与农业机械化两两关系方面取得了诸多成果,为小农户融入市场和农业机械化、现代化发展提供了借鉴。但已有文献,农业机械化作为解释变量居多,且基本以市场化进程、农业机械动力等宏观数据量化分析为主,基于微观主体的市场参与、农业机械采用行为等研究甚少,且鲜有分析市场参与、非农就业与农户农业机械采用行为关系的研究文献。由于市场发育滞后、地形地貌差异等原因,欠发达地区农业机械化程度和农户机械采用均低于全国平均水平,厘清欠发达地区农户市场参与、非农就业与农户农业机械采用行为之间的关系,对推进农业机械化进程、实现农业现代化有重要作用。因此,本文基于收入效应和替代效应视角,利用欠发达地区青稞种植户调查数据,采用多元有序Probit模型,分析市场参与、非农就业与农户农业机械采用行为的关系,探讨农业机械采用行为的影响因素,以期为提高农业机械化水平和农业生产效率提供参考意见。

1 理论分析与研究假设

1.1 理论分析

农业机械化是运用各种动力机械和配套的作业机具替代人畜力与传统农具,其本质是工业化和城镇化对传统农业的改造[1]。舒尔茨[10]认为,一个精通运用土壤、植物、动物和机械的科学知识农民,在贫瘠的土地上,也能生产出丰富的食物,无须总是那么辛勤而长时间地劳动。他能生产得如此之多,以至于他的兄弟和某些邻居可以到城市谋生。这一描述形象地刻画了农业机械化对农业生产方式转变和农村劳动力转移的推动作用;其后,舒尔茨又通过危地马拉和印度农民不投资农业生产现象提出改造传统农业的有效途径是引入先进的农业技术。林毅夫和沈明高[11]指出农业快速增长的关键是把握好现代农业技术,而农民对农业技术的接受采纳和不断更新的现代农业技术供给同样重要。在农业技术日新月异的当下,如何将农业技术推广及有效运用是关键,而农业机械化无疑是最重要的农业技术之一,故农户在农业生产中对农业机械技术的态度和采用行为对提升农业生产效益、推进农业现代化影响重大。

市场参与是小农户融入现代农业的重要方式,农户通过参与市场交换可以获得农产品的部分增值收益,增加了农户的农业经营收入[12],从绝对收入的增加和相对收入的提高两个方面刺激农户农机采用,在一定程度上促进农户农业机械及服务的购买行为。非农就业农户由于家庭劳动力外流,机械化要素替代劳动力田间劳作的需求扩大[7],增加农户农业机械采用行为。在市场化背景下,农户在参与市 场交换的过程中,距离信息源更近,扩大了熟人圈子,增强了信息搜集和获取能力,增加了农户非农就业机会[8],进而促进农户农业机械采用行为(图1)。

1.2 研究假设

1)市场参与与农户农业机械采用行为的关系。农户是“市场化或正在市场化的小农”,而“改造小农”的关键是要把分散经营的农户纳入到市场化网络之中[13]。农户通过参与要素市场和产品市场加强了村庄经济联系,在一定程度上,影响和改变了农户的经济行为[14]。农户市场化会对农户耕地流转[15]和农户种植效益[16]产生影响,农户更多地参与市场能够有效地降低其陷入贫困的概率[17]。农户参与市场交换可以更大地发挥比较优势,依赖市场力量配置资源而提高生产效率[18],促进了收入增长和就业[19]。市场化程度及市场参与程度高的农户通过更多地从事专业化的生产等渗透效应提高收入水平,进而影响农户农业机械化投资和采用行为[12]。因此,本文认为市场参与显著影响农户农业机械采用行为。具体而言,市场交换参与对农户农业机械采用行为有显著影响,参与市场交换促进农户采用农机行为;市场信息获取对农户农业机械采用行为有显著影响,获取市场信息相对容易的农户农机采用行为倾向更高。

2)非农就业与农户农业机械采用行为的关系。林毅夫[20]用现代经济学分析框架分析了兼具生产者和消费者身份的小农选择是经济理性的,由于可供选择方案和资源禀赋约束使小农决策与大农和企业家不同。城镇化和工业化的推进,农村劳动力发生大量转移,改变了农业生产中劳动力投入的数量和从事农业生产的劳动力结构[21],诱发农业兼业化、老龄化和妇女化现象,从替代性角度扩大农业机械化需求[6-7],增加农户农业机械采用。因此,本文认为非农就业对农户农业机械采用行为有显著影响,非农就业农户增加农机使用替代劳动力。

3)市场参与、非农就业与农户农业机械采用行为的关系。市场化进程对农村劳动力非农就业有显著的正向影响[8],农户通过参与市场交换享受市场化改革和经济增长带来的好处,刺激农户寻求农业之外的收入来源,以兼业化生产方式兼顾农业经营性收入和非农业工资性收入。农户积极参与市场可以更接近信息源,能够更容易、更快捷地分享到市场供求、招工招聘等信息,为农户实现劳动力转移提供客观条件,促进农户非农就业行为,进而带动农户农业耕作过程中劳动力替代性的农机采用行为。因此,本文认为非农就业在市场参与和农户农业机械采用行为的关系中有正向调节作用,农户参与市场交换增加非农就业行为,促进农户农业机械采用行为。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源与样本特征

文中使用数据来自课题组于2019年7—8月对西藏拉萨、日喀则和山南3个地市青稞种植农户的入户调查,调查地点(村)按照经济发展水平高低采用分层抽样方式选取,具体调查农户的样本选择采用随机起点等距抽样方式,并辅助以开放式、半开放式访谈调查。调研共发放问卷550份,收回有效问卷532份,有效问卷回收率为96.73%。其中,日喀则市394例,拉萨市78例,山南市60例。

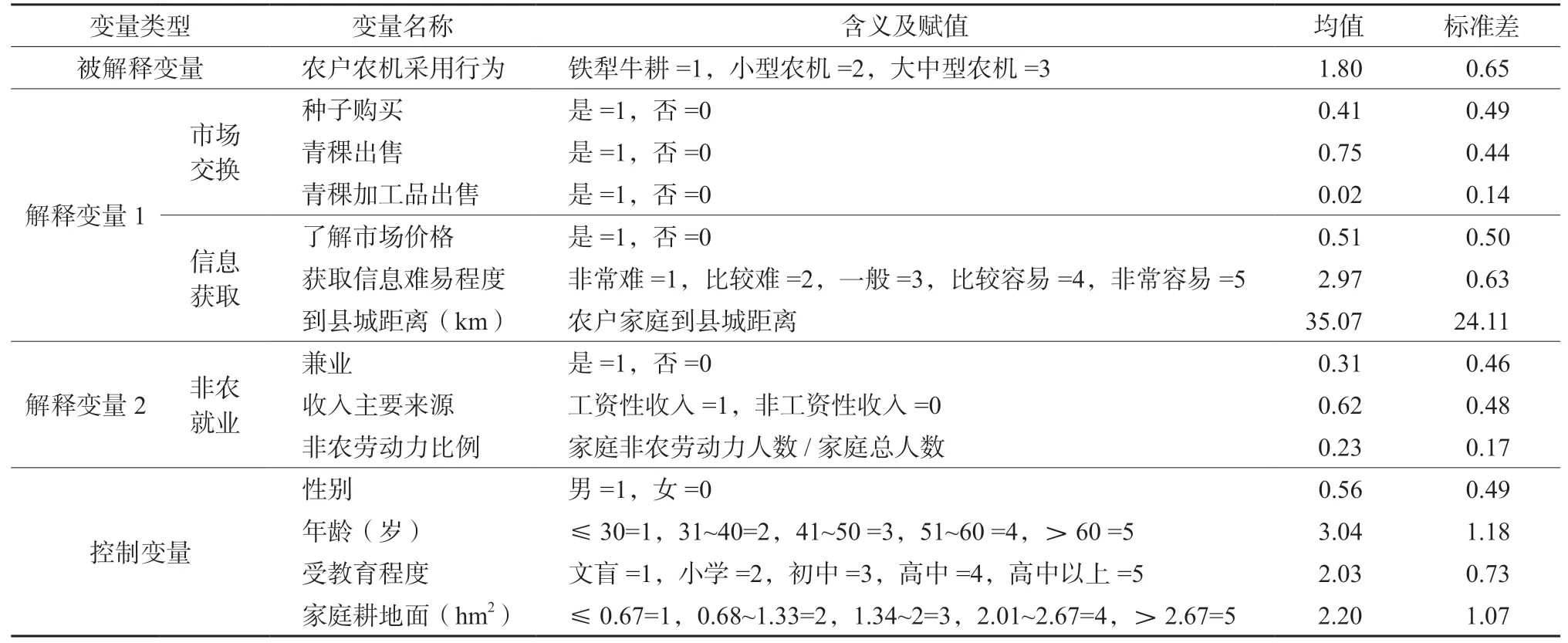

在样本基本特征方面(表1),男性297人,占55.83%,男性样本偏多,这可能与农村家庭一般男性为户主有关;在年龄分布上,以中年为主,其中60岁及以下样本将近九成,在一定程度上表明欠发达地区农业老龄化问题尚未凸显。在宗教信仰方面,94.92%的被调查农户表示有宗教信仰,且基本信仰佛教,这与西藏民族文化有很大关系[22]。在受教育程度上,小学文化程度居多,超过六成,且有近两成比例的文盲,表明欠发达地区农村基础教育较为薄弱,农民文化程度普遍偏低,从某种程度上也制约了农业机械化的推进。

表1 样本基本特征Table 1 Characteristics of the interviewees

2.2 变量设置

1)被解释变量。欠发达地区农业生产中,由于耕地地势不平整、农业劳动力相对充裕等原因,仍然存在利用牲畜和人力的传统耕种方式。在农业机械的使用方面,机械功率的大小在一定程度上体现了农业耕种效率和生产规模,农业机械按照动力大小分成小型农业机械和大中型农业机械[23]。基于此,本文中农户农业机械采纳使用行为具体界定为三类,按照机械化程度分别是铁犁牛耕方式、小型农业机械和大中型农业机械。

2)解释变量1。市场参与从认知和收入两个方面提升农户农业生产服务的购买行为,市场相关信息的获取影响农户与市场衔接能力。在农业生产各环节中,农户以购买或销售形式在产前、产中和产后参与市场交换,可以反映农户融入农产品供应链能力和市场参与程度[24],文中采用是否购买种子、是否出售青稞和是否出售青稞产成品3个指标衡量农户市场交换参与情况。在市场信息获取方面,是否了解市场行情和销售渠道信息获取的难易程度说明了农户能否及时获得市场信息[25],到县城距离反映了农户离信息源的距离和农业机械修理等市场化服务的便利程度[26],本文采用是否了解市场价格、获取市场信息难易程度和到县城距离3个变量反映农户市场意识和信息获取能力。

3)解释变量2。非农就业诱发了农户采用农业机械动力替代人工劳动的动机[27-28],且非农就业获得的工资性收入提高了农户农机采用的支付能力。家庭农业劳动力的充裕程度和劳动力非农就业机会决定了农户农业生产中劳动力投入及机械替代劳动力程度,文中采用农户户主是否有兼业行为、收入主要来源和家庭非农劳动力人数占家庭总人数比例3个指标测度非农就业情况与非农就业对农户农机采用行为的影响。

4)控制变量。农户个体及家庭特征影响农户农业机械采纳使用行为[29],本文加入了性别、年龄、受教育程度和家庭耕地面积4个表征农户个体及家庭特征的控制变量,以便更准确分析市场参与、非农就业对农户农业机械采用行为的影响。

相关变量详细说明及统计结果见表2。

表2 变量名称及赋值Table 2 Descriptive statistics of variables

2.3 模型设定

本文以农户农业机械采用行为为被解释变量,研究农户市场参与、非农就业对农户农机采用行为的影响。按照农户农业生产过程中机械化程度高低进行分档赋值,形成了三类离散数据,属于多分类有序变量,需要建立多元排序选择模型来分析,故本文采用有序Probit模型[30]。具体形式为:

式中:y*为无法观测的隐变量,X为解释变量组成的向量,β代表系数向量,εi是相互独立且服从正态分布的随机扰动项,i=1,2,…,n。

式中:y为实际可观测的农机采用行为,1表示采用铁犁牛耕方式,2表示采用小型农业机械,3表示采用大型农业机械。设εi正态分布函数为φ(x),则y={1,2,3}的概率分别为:

式中:γ1、γ2和γ3是切点,为待估参数,在估计结果中分别为cut1和cut2,φ(x)为标准累积正态分布函数。

3 结果与分析

3.1 农户农业机械采用行为分析

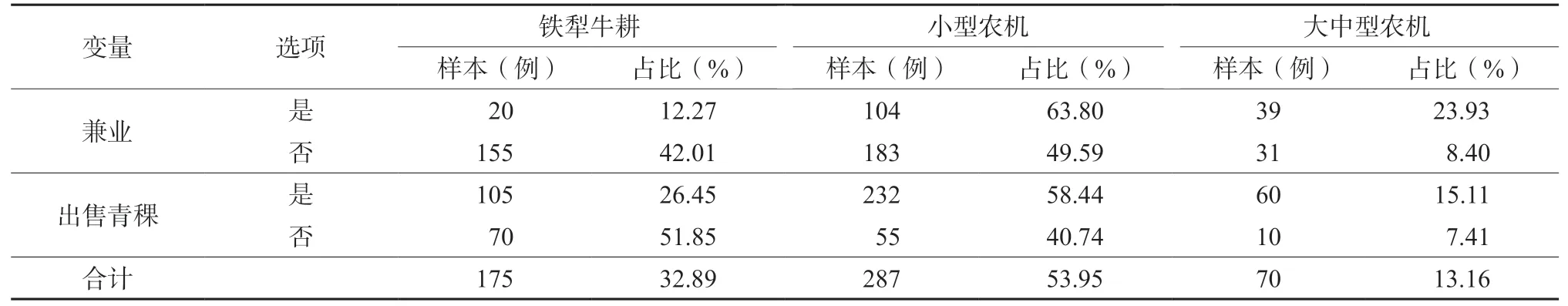

农业机械化和生物技术是农业发展的两大“技术革命”,决定了农业生产效益和农业现代化进程,激发和引导农户合理采纳使用农业机械是农业快速增长和农民持续增收的关键。在被调查的532个样本中,175户被调查农户表示采用铁犁牛耕的方式进行农田耕作,357户被调查农户表示使用农业机械进行耕作,其中,287户使用小型农机,70户使用大中型农机(表3)。超过三成比例农户采用铁犁牛耕的传统耕作方式,且大中型农机采用不足,表明西部欠发达地区农业机械化水平严重滞后,劳动生产率水平较低。从样本农户类型来看,87.73%有兼业行为农户采用农机耕种,而无兼业行为农户只有57.99%,73.55%有青稞销售行为农户在农业耕作中使用农机,而无青稞销售行为农户只有48.15%,兼业、有青稞销售行为的农户因其较高的收入水平和较强的劳动替代需求,农机采用行为更高,也在一定程度上说明非农就业和市场参与对农户农业机械采用行为具有正向促进作用。

表3 农户农业机械采用行为Table 3 Agricultural machinery adoption behaviors of farmers

3.2 市场参与、非农就业对农户农业机械采用行为的影响

根据变量设置和模型选择,本文采用Stata15软件进行市场参与、非农就业对农户农业机械采用行为影响多元有序Probit模型估计,总体而言,模型估计效果良好,Prob>chi2均为0.000 0,通过了显著性检验(表4),说明模型设定较为合理,总体拟合效果较好。在控制个体特征变量后,单独引入市场参与类变量对农户农机采用行为进行回归(模型1),单独引入非农就业类变量对农户农机采用行为进行回归(模型2),同时引入市场参与类变量和非农就业类变量对农户农机采用行为回归(模型3)。比较3个模型结果,各变量相关系数和显著性基本一致,说明自变量之间基本不存在共线性问题,且模型估计结果稳定。

表4 基准模型回归结果Table 4 Regression results of the benchmark model

1)市场交换对农户农业机械采用行为的影响。是否出售青稞显著正向影响农户农业生产过程中机械采用行为,具有农产品销售行为的农户更倾向于采用机械替代劳动力,且在农机选择行为上采用大中型农机的概率更高。销售农产品的农户在与市场密切接触过程中具备了较强的市场意识,激发了农户采用农业机械的主观意愿;同时,销售农产品的获利增加了农户生产投资的可能性,提高了农户采用农业机械的客观需求。种子来源是外购还是自留和是否出售青稞加工品两个变量没有通过显著性检验,可能是因为销售青稞加工品农户的比例较低,绝大多数农户仍处于农产品产业链的上游,从回归系数来看,两者均正向影响农户农业机械采用行为。农户参与农产品供应链环节的市场交换,尤其是农产品销售环节,提高了市场意识,增加了农户收入水平,促进了农户农业机械采用行为。

2)信息获取对农户农业机械采用行为的影响。是否了解市场价格显著正向影响农户农业机械采用行为,了解农产品价格的农户更倾向于在农业生产过程中采用各类农机,关注农产品市场价格的农户能够及时捕捉市场信息,更容易接触和接受新事物,利于农业机械化的推进。获取信息难易程度在1%水平上显著正向影响农户农业机械采用行为,表明获取信息越容易的农户越倾向于选择农业机械进行田间耕作,农业机械化水平较高,市场信息的通畅可以提高农户农机采用行为。到县城距离在1%水平上显著负向影响农户使用农业机械行为,距离县城较近的农户在农业生产中使用农业机械概率高于距离较远的农户,农户家庭住址距离县城较近,一方面从交通方面为农户市场化服务带来便捷,另一方面也提高了农户市场信息获取渠道通畅度。

3)非农就业对农户农业机械采用行为的影响。农户是否兼业在1%水平上显著影响农业机械采用行为,且回归系数为正,表明有兼业行为的农户更倾向于使用农业机械替代人工,且在农机选择上采用大中型农机概率高于小型农机。兼业化生产方式的农户使用农业机械可以缩短田间劳作时间,提高农业生产效率,有效释放劳动力,从而有更多时间从事非农业工作以获取较高的工资性收入。农户收入主要来源在1%水平上显著正向影响农户使用农业机械行为,收入主要来源于工资性收入的农户家庭农业机械化水平高于非工资性收入家庭,较高的务工收入在替代需求和支付能力两个方面提高了农户 农机采用行为。非农劳动力比例变量没有通过显著性检验,但从回归系数可以判断,家庭非农劳动力 比例与农户农业机械使用行为正相关,非农劳动力比例越高的家庭农业机械采用行为倾向越强,劳动 力转移对农户农业生产中使用农机行为有促进作用。

4)其他因素的影响。在控制变量方面,年龄、受教育程度和家庭耕地面积在1%水平上显著正向影响农户农业机械采用行为,年龄越大、受教育程度越高和家庭耕地面积越大的农户越倾向于采用农业机械进行耕作,年龄较大农户可能存在体力上的不足而更愿意使用机械替代,受教育程度较高农户知识储备和学习能力较强可以正确操作和简单维修农业机械,较大经营规模农户需要使用农业机械提高耕作效率。性别变量没有通过显著性检验,从回归系数的方向看,男性采用农业机械行为倾向高于女性。

3.3 市场参与、非农就业与农户农业机械采用行为

为进一步分析市场参与、非农就业与农户农业机械采用行为的关系,选取是否出售青稞变量表征农户市场参与行为、是否兼业表征农户非农就业行为,并引入市场参与和非农就业的交叉项,分别进行多元Probit模型回归,分析两者之间的交互效应。从模型估计结果来看(表5),市场交换在1%水平上显著正向影响农户农业机械采用行为,表明农户在参与市场交换过程中,增加农产品增值获利,提高农业收入,收入效应在一定程度上促进了农户农业耕作中农机使用行为。市场交换与非农就业交叉项在1%水平上显著正向影响农户农业机械采用行为,表明非农就业在市场参与对农户农业机械采用行为的影响中起正向调节作用,参与市场交换的农户信息来源渠道更广、市场意识更强烈,劳动力转移途径更多,非农就业率更高,进而从劳动力替代的角度增加了对农业机械的需求,提升农户在农业耕作中农业机械的采用。

3.4 模型的稳定性检验

为检验模型估计结果的可靠性和稳健性,进一步使用Logit模型进行稳定性检验。与Probit模型类似,Logit模型常被用于因变量为离散变量时的模型估计,但Logit模型逻辑分布的累积分布函数有解析表达式,当样本量足够大时,两者的分布则趋于相近。同时,将因变量“农户农业机械采用行为”由三分变量缩减为“是否采用农业机械”的二分虚拟变量,并使用Logit模型对实证结果的稳定性进行检验。估计结果显示,市场交换、信息获取和非农就业3个核心解释变量估计结果的作用方向和显著性与有序Probit模型的估计结果基本一致(表6),表明模型的估计结果具有较强的稳健性。

4 结论与建议

4.1 结论

研究表明,市场参与正向影响农户农业机械采用行为,销售农产品、了解市场价格、获取信息较容易、距离县城越近的农户在农业生产中更倾向于使用各类农机。参与农产品供应链的农户在市场交换中获得了部分剩余价值,发挥了比较优势,收入得到增加,从而提升农户在耕种过程中机械化的动力。获取市场信息较容易的农户能更及时了解农产品市场价格,具有较强的市场意识,促进农户对先进技术的了解和采用,增加农户农机使用行为。

非农就业正向影响农户农业机械采用行为,有兼业行为、收入主要来源于工资性收入的农户在农业生产中使用各类农机的概率越大。工业化和城镇化催生了农户兼业化生产方式,兼业农户农业劳动的机会成本较高,因而更愿意使用农机替代田间劳动,以释放更多时间从事非农业工作。较高的务工收入提高农户农业生产服务和农业机械购买能力,农户收入增加促进了农业机械化的推进。

非农就业在市场参与对农户农业机械采用行为的影响中有正向调节作用。农户通过销售农产品等市场活动获得了经济发展利好,激发农业劳动力流动以寻求非农业工作的动机,增加农户非农就业行为。了解农产品价格等市场信息的农户更接近信息源,较为及时地分享到各类就业信息,提高了劳动力转移的可能性。此外,农户在参与市场交换和探寻市场信息过程中,扩大了熟人圈子,“熟人社会”机制也为农户提供了更多非农就业机会,促进了更多劳动力非农转移,增加了农户耕作过程中劳动力替代性的农机采用行为。

4.2 建议

1)提高农户市场参与程度,推动农业机械化水平提升。增加农村市场信息服务,完善信息发布渠道和方式,提高农户获取市场信息的便捷程度,拉近农户与市场的距离,为小农户融入大市场创造条件。构建农村市场交易平台,引导农户参与农产品供应链的产品交换,提高农产品商品化率,培养小农户市场意识,提高农户市场能力,参与市场交换和社会服务交换,融入并延伸农业产业链,与现代农业有机衔接,分享农产品剩余价值,提高农户农业机械使用行为,推进农业农村现代化。

2)促进非农就业,激发农户农业机械采用的内生需求。积极开展非农就业培训,以市场需求为导向,以实用性强、培训期短的就业技能为主,切实提高农户非农就业能力。搭建信息发布平台,帮助农户对接市场及用工单位,确保用工招聘信息发布及时和渠道通畅,有条件、有能力转移劳动力的农户实现非农就业,减少农村“隐性失业”人口,增加农业机械对劳动力的替代作用,促进农户农机采用行为,提高劳动生产效率。

3)发展农村市场经济,推进农户参与市场交换和转移剩余劳动力,提高农业机械化水平。搭建农村市场交易信息和剩余劳动力转移平台,促进农户了解市场信息、参与市场交易、实现剩余劳动力转移。加大乡村能人队伍建设,鼓励能人返乡创业以及能人治村行为,发挥地缘关系优势和带动示范作用,吸纳周边剩余劳动力,发展现代农业生产,增加农业产业经营收入,促进现代农业技术在农业生产中的运用,全面提升现代化大农业建设水平。