基于三元影响理论的男男性行为者HIV定期检测行为模型构建

赵亚芳,绳宇

近年来,中国新发人类免疫缺陷病毒(Human Immunodeficiency Virus,HIV)感染者中经男男性行为途径传播的比例增长明显。男男性行为者(Men who have sex with men, MSM)中HIV感染率已从2007年的6.3%攀升至2017年的9.2%[1-2]。早期识别MSM高危群体中的HIV感染者是预防和控制疾病传播的关键。HIV定期检测,即每3~6个月进行规律HIV检测,是具有较高成本效益、适合高危群体采用的有效策略[3],对早日实现HIV贯穿关怀治疗目标起着重要推动作用[4]。中国MSM群体定期HIV检测比例不高[5],有调查显示绵阳和北京等地区MSM人群的HIV定期检测比例分别为59.9%[6]和56.4%[7]。以健康相关理论为框架,从个人、社交、环境[8]等不同层面探索HIV定期检测行为的影响因素及因素间的层级作用关系,可深入理解MSM群体在HIV检测行为决策中的发生发展。本研究前期以三元影响理论(Theory of Triadic Influence, TTI)为框架,探讨了MSM人群HIV定期检测行为的影响因素,包括危险感知、HIV检测自我效能、检测意图、未向家人表露同性恋身份,以及性病检测史[7],但尚未探究这些影响因素之间的相互作用关系,及其作用于定期检测行为的路径过程。本研究在前期基础上,以三元影响理论为基础构建MSM人群HIV定期检测行为结构方程模型(Structural Equation Modeling, SEM),以更加深入了解MSM群体HIV定期检测过程,为针对性干预提供参考。

1 对象与方法

1.1对象 于2018年11月至2019年4月,采用便利抽样,通过网络调查结合面对面问卷作答2种方式,在北京、武汉两地进行研究对象的纳入。纳入标准:年龄≥18岁,生理学意义男性,自我报告曾与男性发生过性行为,知情同意接受问卷调查的男男性行为者。排除自我报告既往HIV检测结果阳性者。按上述标准共纳入531例,年龄18~58(31.0±9.6)岁;受教育程度:初中31例,高中142例,本科以上358例;工作状态:全职352例,非全职20例,学生92例,其他67例;107例(20.2%)报告在18周岁前发生首次性行为。双性恋164例(30.9%),329例(62.0%)报告过去12个月内性伴数量>1人。504例(94.9%,)既往进行过HIV检测,298例(56.1%)过去12个月进行过HIV定期检测。本研究经北京协和医学院和武汉市疾病预防控制中心伦理委员会审核通过。

1.2方法

1.2.1理论模型及模型假设 三元影响理论指出三种来源的因素内部和因素间的相互作用以及行为意图是对健康相关行为深入解读的核心。三种来源包括:个人因素流(如自我效能、自我认知),社交因素流(如社会连接、主观规范),环境因素流(如知识、行为态度)[8]。不同层级变量间的相互作用同时存在于相同领域和不同因素流的跨领域间。基于三元影响理论框架,本研究提出男男性行为人群HIV定期检测模型假设。模型假设存在3条间接作用路径,即自我效能、主观规范和检测态度通过意图的中介作用进而促进HIV检测行为的发生。

1.2.2测量工具

1.2.2.1一般人口学及性行为资料 自行编制调查问卷,一般人口学资料包括年龄、初次性行为年龄、受教育程度、职业等。性行为资料包括性取向、性伴数量、是否向家人表露同性取向等。

1.2.2.2个人因素问卷 ①危险感知问卷,自行编制,为5个条目,测量个体自我感知到感染HIV的风险水平,采用5级评分法,总分25分,总分越高表示其自身危险感知程度越高(Cronbach′s α=0.844)。②HIV检测自我效能量表[9],对英文版本进行中文翻译和文化调适后测量,包含4个维度,每个维度由独立条目构成,条目按照1~5计分,总分4~20分,得分越高表示对进行HIV检测的自信程度越高(Cronbach′s α=0.913)。

1.2.2.3社交因素问卷 ①社会凝聚力问卷[10],用于衡量个体与周围社交群体和环境联系的密切程度,包含8个条目,按照1~4计分,总分8~32分,得分越高表明其感受到的社交网络凝聚力越强(Cronbach′s α= 0.824)。②主观规范问卷,对Gu等[9]研究中评估MSM人群社交圈对HIV检测的态度和支持程度时使用的主观规范问卷进行中文翻译。翻译后的主观规范问卷包括我认识的人、亲密的朋友、性伴侣3个条目,每项条目按1~5计分,总分3~15分,得分越高表明周围人群对研究对象进行HIV检测的支持程度越高(Cronbach′s α=0.833)。

1.2.2.4环境因素问卷 ①获取医疗服务舒适度问卷[11],反映个体在获取医疗服务时的感受体验,包含5项,依次计1~4分,总分5~20分,得分越高表明个体的就医服务体验舒适度越高(Cronbach′s α=0.856)。②HIV检测知识问卷,自行编制,4个条目,采取是否回答,回答正确计1分,错误计0分,总分越高表明对HIV检测知识掌握程度越好。问卷Cronbach′s α=0.751。③HIV检测态度问卷[12],包括4项条目,为1~4分计分,总分4~16分,总分越高表示个体对于进行HIV检测持有的态度越积极。问卷Cronbach′s α=0.754。

1.2.2.5HIV检测相关问卷 ①HIV检测意图问卷,依据乳腺检查意图问卷[13]自行改编,在80例MSM人群中对改编问卷进行信度测试(Cronbach′s α=0.692),并经过5名专家内容效度评价,问卷包括3个条目,单项采用1~5分评分法,总分3~15分,得分越高表明进行规律HIV检测的意愿越高。②HIV检测相关行为,自行编制,包括HIV检测史(既往进行过几次HIV检测、检测结果和检测方式)、性病检测史(是否进行过性病检测)情况。③HIV定期检测,以每3~6个月进行1次HIV检测作为定期检测行为,本研究中以研究对象过去12个月内有无HIV定期检测作为衡量指标。

1.2.3资料收集方法 在北京和武汉两地HIV自愿咨询检测门诊工作人员协助下获得调查对象知情同意后开始问卷调查,网络问卷链接推送给MSM个人,以及社交平台如微信、微博等,通过设置单一IP地址权限以保证问卷填写的唯一性和真实性。面对面调查由研究对象在知晓调查目的后,自行填写问卷。共发放320份,收回有效问卷296份;线上完成有效问卷135份;合计回收有效问卷531份。

1.2.4统计学方法 采用SAS9.4软件对数据进行统计分析,通过Mplus7.0软件构建结构方程模型。结局变量为是否存在HIV定期检测行为,属于二分类变量,首先采用相关性分析描述假设模型中各变量以及与HIV定期检测行为间的相关性,之后根据模型假设代入结构方程模型分析,采用加权最小二乘均方法(WLSMV)对模型参数进行估计,检验水准为α=0.05。模型拟合评价指标及标准:比较拟合系数(CFI)>0.90,Tucker-Lewis 指数(TLI)>0.90, 近似误差均方根(RMSEA)<0.06,标化均方根残差(SRMR)<0.08,χ2/df值越小(<3.00),综合判断认为模型拟合较好[14]。

2 结果

2.1研究对象模型内变量测量得分及变量间相关性 见表1。

表1 模型内变量得分及相关分析(n=531)

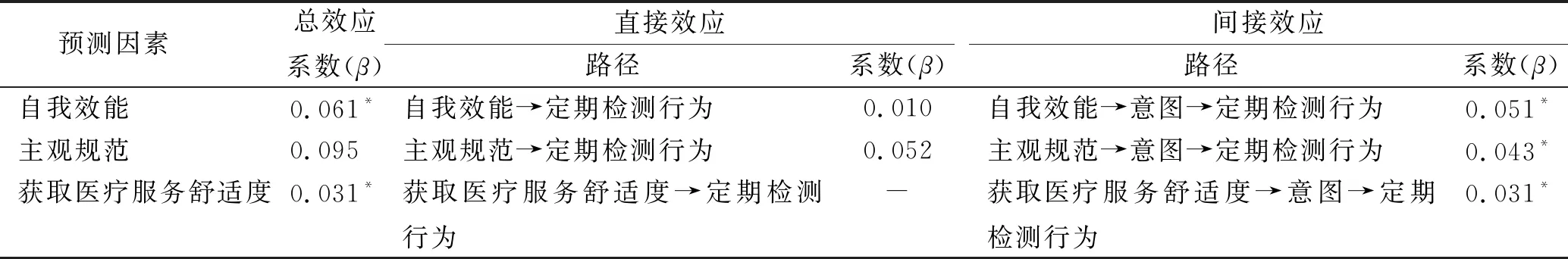

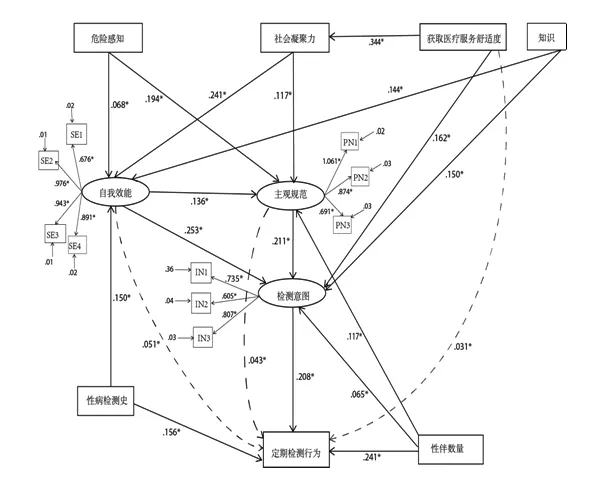

2.2测量模型及结构方程模型分析 HIV检测意图问卷、主观规范问卷、HIV检测自我效能量表及其各维度均分,构建形成测量模型。验证性因子分析表明,该模型拟合良好:CFI=0.966,TLI=0.956,RMSEA=0.046,SRMR=0.05,χ2/df=2.114。在测量模型基础上,构建HIV定期检测的结构模型,拟合指数表明该模型拟合良好:CFI=0.954,TLI=0.945,RMSEA=0.041,SRMR=0.05,χ2/df=1.675。原假设模型中HIV检测态度对检测意图和定期检测行为的作用路径未达到统计学意义,HIV检测态度变量未能进入最终模型,其余变量作用情况与模型假设结果基本一致。个人因素和社交因素间存在相互作用关系,即“危险感知 →主观规范 (β=0.194,P<0.01)、社会凝聚力 →自我效能(β=0.241,P<0.01)”;且环境因素也可作用于社交因素,即“获取医疗服务舒适度 →社会凝聚力(β=0.344,P<0.01)”;主观规范对HIV定期检测行为的总效应系数在3种来源因素中最高(β=0.095,P<0.01)。通过模型修正指数,对模型进一步修正后,增加了3条作用路径:既往有过性病检测史提高MSM人群的检测自我效能(β=0.150,P<0.01),性伴数量越多可增强其主观规范(β=0.117,P<0.01),以及获取医疗服务舒适度经检测意图间接作用于定期检测行为的作用路径(间接效应=0.031,P<0.01)。结构方程模型和中介效应分析结果见表2,路径图见图1。

表2 结构方程模型中介效应分析结果(n=531)

图1 MSM的HIV定期检测行为结构方程模型结果(标准化)

3 讨论

本研究数据结果提示,应用三元影响理论构建HIV定期检测行为模型在我国MSM人群中具有良好的适用度。与模型假设相一致,具有较强的HIV检测自我效能(个人因素),较高的主观规范感并且感受到周围团体中强烈的社会凝聚力支持(社交因素),对推动其HIV定期检测行为的作用效果强于其他模型中的变量。该结果表明在男男人群中,个人对检测的正确认知、较高的自信程度及其所在社交环境带来的积极影响,对其能够坚持进行定期HIV检测起到一定程度的推动和决定性作用。此外,个人因素(危险感知、HIV检测自我效能)与社交因素(社会凝聚力、主观规范)间的跨领域作用关系,也在一定程度上提示除健康行为理论所涉及的行为认知和自信树立等个体性的改变外,MSM人群HIV定期检测行为的促进,可结合来自社会群体的同伴效应,关注多元化推进对行为实践转化的影响。

社交因素对MSM的HIV定期检测行为的作用影响:模型结果提示,社交因素中的社会凝聚力变量不仅影响主观规范,对个人因素中的自我效能作用同样有着显著影响,且作用系数较高(λ=0.241),可以认为社交因素对HIV定期检测行为及在影响行为的其他因素中的作用贡献较大。社交圈内成员对进行检测的积极态度,同伴影响以及自我感受到的HIV感染风险,与MSM群体进行定期检测的自信程度密切相关。而个人对采取行为的强烈自信心在很大程度上影响着HIV检测行为决策本身[15],与一项在中国MSM人群中开展的网络调查结论一致[16],本研究说明了MSM人群的社交生活如何直接和通过社交网络,影响个人的HIV危险感知和检测行为本身。感受到来自社交圈或周围人群强烈的社会凝聚力、归属感以及MSM社交群体的互助氛围和实际帮助[17],很大程度上促使MSM个体接触到更多关于艾滋病预防措施的积极信息和引导,进而帮助其意识到自己对HIV相关服务(如HIV检测)的需求和获取意愿[18]。通过增强社会组织赋权以及不同团体间合作的策略,可加强MSM群体社会凝聚力的建设[19]。首先,同伴教育者和社会组织赋权的作用不容忽视,由经过培训的同伴志愿者组织和开展的艾滋病预防和HIV检测宣传工作,开展定期小组活动,对社会凝聚力的加强具有显著的积极效应[20-21],并提高MSM群体的社会团体归属感,增强其社会支持感知水平[22],进而强化了未来MSM人群采取HIV相关预防措施的行为实践。

MSM人群强烈的检测意图与感知到社交圈内人群对于HIV检测行为的支持性反应具有密切联系,不同研究均证明了上述结论[23-24]。这种源于社交圈内积极、正确的HIV检测信念和鼓励支持,可在一定程度上推动MSM的HIV检测行为的实践。另一项在阿姆斯特丹推广的干预研究表明,由社会组织或同伴间自行组织和开展的HIV检测推广项目,能够更好鼓励MSM人群利用HIV检测咨询服务[25]。而社会组织层面的活动形式也大大降低了MSM群体对来自医疗机构HIV歧视感的恐惧,同伴间的信息交流和咨询服务也有助于对存在一定情绪和心理负担的MSM人群提供有效的信息和情感社会支持、降低HIV相关歧视[26],进而促进其获取HIV检测服务的意愿。因而,结合本研究模型中自我效能和HIV检测主观规范变量间的相互作用,以及对HIV检测行为的促进结果,提示未来的干预策略可关注加强MSM群体主动获取检测服务的信心,提高定期检测比例,进一步在其社交圈中营造积极检测的氛围,从而使更多个体意识到HIV检测对其自身的重要作用。

4 小结

本研究构建的结构方程结果显示,MSM的HIV定期检测行为处于中等水平,定期检测比例仍需重点提高。在中国文化背景下开展MSM的HIV定期检测行为促进的干预策略,不仅应关注MSM个体内在心理和认知因素,更应该重视来自社交环境对其检测行为决策的影响,增强社会组织赋权以及医疗机构与不同团体间的合作。本研究的局限性:本结构方程结果只能说明因素间的关联作用,而不能解释因果关系。其次,以三元影响理论框架为基础,可能在一定程度上忽视了心理因素的作用。第三,调查数据源于MSM人群的自我报告,可能存在一定偏倚。未来研究可尝试开展前瞻性队列或多次随访的研究设计,结合其他行为认知和精神健康理论框架的思想增强对心理因素在MSM群体行为影响的探索,此外可纳入医务人员、社会组织志愿者等医疗和社会机构层面的观点,从而丰富和完善研究结果的多元化。