装配式结构叠合梁叠合面抗剪承载力研究

樊光辉

(广州珠江外资建筑设计院有限公司)

0 前言

面对我国城镇化发展进程,新型建筑工业化的发展应运而生,绿色建筑成为发展需求,装配式结构顺应国家发展的需求不断推进,装配式建筑必将成为未来建筑的主流形式[1]。装配式结构因其预制构件在工厂提前做好,在现场只需组装以及再次浇筑叠合成为整体结构。相较于现浇混凝土结构,预制构件在工厂完成,成品有标准质量的保障;预制构件工厂生产,避免生产施工现场的建筑垃圾,更环保;机械化吊装,减少施工人员配备就可以完成施工;预制构件可作为模板也省去支模拆模的过程,缩短了工期。国家的《“十三五”装配式建筑行动方案》给出相应的发展要求,国家以及地方省市也颁布了装配式结构规范规程。常规的梁板式楼盖传力模式通常是:板→梁→柱→基础,梁作为一个中间传力构件发挥着很大的作用。装配式梁板楼盖与现浇式的梁板式楼盖最本质差别在于新旧混凝土叠合面的存在,因此叠合梁整体性能的好坏取决于叠合面的好坏。叠合面抗剪承载力的研究成为重要的研究课题。

1 理论研究

1.1 规范要求

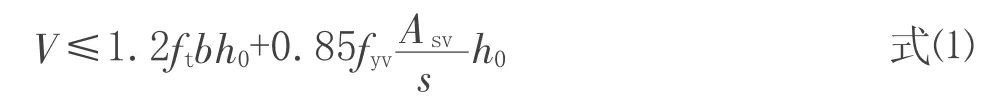

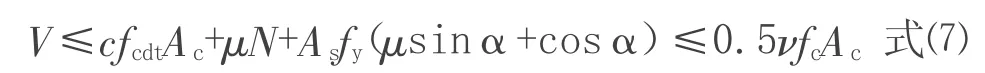

叠合梁其叠合面抗剪承载力的设计要求,国家规范《混凝土结构设计规范》[2]H.0.4条规定:

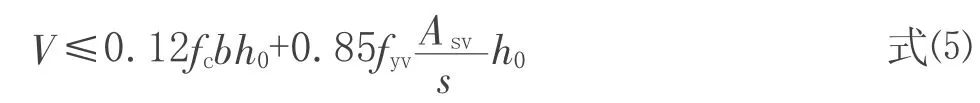

其理论推导参考周旺华教授的专著《现代混凝土叠合结构[3],采用叠合梁叠合面模型,依据49个叠合配箍剪切构件试验分析,得到关于混凝土剪应力、抗压强度设计值、抗剪箍筋强度以及配筋率等关系式:τ/fcρsvfy/fc,对其进行线性回归研究分析得到:

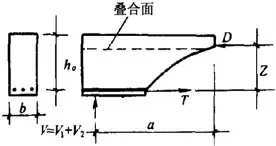

参照美国PCI手册[4]建议,取脱离体图1所示为计算模型,不考虑箍筋的作用,建立试验结果与叠合面抗剪强度关系式,上部压力和叠合面的剪力相等,根据弯矩平衡条件V·α=D·z,即V·α=τ·α·b·z,可得:

图1 叠合梁叠合面计算模型

考虑到叠合梁抗剪试验中较少出现斜裂缝沿水平叠合面发展,故设计时对其抗剪承载力适当提高取:

取力臂Z=0.85h0,结合⑶得到:

通常梁采用C30混凝土强度等级及以上时,fc≥10ft,保守取fc=10ft,即可得到国家混凝土结构设计规范的公式⑴。

1.2 理论发展

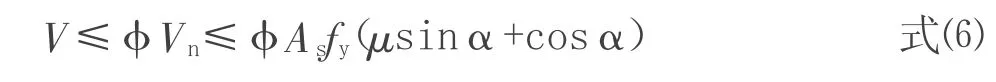

国外规范研究也是基于叠合面的抗剪滑移破坏为理论前提进行分析的,其中美国规范[5]规定:

欧洲规范[6]规定:

其中参数定义详见规范,这里不再统一列出。任彧[7]针对不同国家规范对叠合梁叠合面的抗剪承载力进行了对比分析。

另外对于钢结构中组合梁的抗剪栓钉的计算就是解决叠合面的抗剪承载力问题,具体计算详见《钢结构设计标准》[8]第14章内容。

混凝土结构设计规范中推导的混凝土叠合梁叠合面剪切承载力计算公式是基于叠合面为自然粗糙面,即施工中混凝土振捣后不加抹平形成的自然凹凸起伏不平的叠合后浇筑而成,近似取为平面的摩擦抗剪计算研究。对于目前采用各种类型的新型叠合梁,如预制为凹槽以及其他构造形式等的叠合梁,受力破坏形式的抗剪摩擦力计算等还缺少理论研究。

2 试验研究

叠合梁其叠合面抗剪承载力力学性能等理论研究是基于理论假设和试验研究,也是基于传统的叠合方式,所得到相关的成果详见教材[3]。

李国强等[9]对配置不同组合封闭箍筋类型的钢筋混凝土叠合梁受剪性能进行试验研究:对不同箍筋形式(单钩组合、双钩组合和传统封闭箍筋)、剪跨比和配箍率对钢筋混凝土叠合梁破坏模式、受剪承载力、变形特征以及叠合面滑移的影响。试验表明单钩组合和双钩组合的箍筋形式,在大剪跨比时加载到峰值出现较大滑移破坏,不如传统的封闭的箍筋。因此要保证叠合面不出现滑移破坏就要保证叠合面的粗糙和施工质量。

殷小溦等[10]对一种配置大间距采用HRB500、直径为40或32高强纵筋的混凝土叠合梁的受弯性能进行试验研究,叠合梁其裂缝分布形式和裂缝发展与普通配筋叠合梁相近,但开裂早于普通配筋叠合梁;受力性能与普通配筋叠合梁相近;按《装配式混凝土结构技术规程》[11]规定的叠合面要求制作的试件,在峰值荷载前,未出现叠合面破坏。

过民龙等[12]针对平口和凹口两种构造形式的叠合梁和现浇混凝土梁分别对其进行静力力学性能研究分析,分析正向和反向的抗弯承载力、抗剪承载力分析、破坏形态以及挠度变形发展情况。试验表明:叠合梁的平口和凹口形态对其破坏形态没有差别;不论叠合后浇筑位置在于受压区还是受拉区,叠合梁的抗弯、抗剪以及挠度变形同现浇梁的性能基本一致。从试验结果来看,叠合梁叠合面抗剪承载力较强,抗弯和斜截面的破坏均发生在叠合面抗剪破坏之前。

3 有限元研究

3.1 模型参数

其中混凝土有限元单元采用C3D8R单元,钢筋为杆单元采用T3D2单元。基于实际试验中没有出现沿水平叠合面抗剪滑移破坏先于其他类型的破坏,故叠合梁采用Tie约束绑扎预制部分和后浇混凝土部分的两个接触面,将受力钢筋采用Embed嵌入混凝土部分形成整体结构。荷载施加方式为通过定义参考点RP与叠合梁表面刚性耦合连接,将力直接作用在参考点上,直接控制对叠合梁施加荷载。

3.2 分析研究

基于ABAQUS有限元软件对叠合梁的仿真,唐宇轩[13]对一种新型装配式混凝土梁-板结构体系的力学性能进行研究,通过设置U型预埋件增强叠合连接,以及预制板板端布置附加钢筋的方式节点分析,对其破坏形态、变形挠度发展、承载力等和普通叠合梁以及现浇混凝土梁作比较。另外也研究了传统叠合梁在装配施工的一阶段和二阶段的受力模拟分析,对叠合梁的应用与研究具有一定参考意义。

黄海斌[14]利用ABAQUS有限元分析软件建模实体单元,仿真模拟试验分析文献[12]中对应的叠合梁,其结果与试验数据吻合度较好。通过对比发现,平口和凹槽构造形式的叠合梁力学性能差别不大,因此当不宜预制生产凹槽形式时,采用平口形式在保证一定的粗糙粘合能力能够发挥整体性能时,也能达到相同的效果。两种构造的形式的叠合梁与现浇混凝土结构梁力学性能相当。

4 结论

通过理论研究给出规范中传统叠合梁其叠合面抗剪承载力的计算推导,另外一些新型连接方式的叠合面抗剪性能的理论分析还有待研究。

通过不同于传统叠合梁的试验研究,采用不同箍筋类型的试验研究表明,传统闭合箍筋更不容易出现滑移破坏;采用HRB500高强度纵筋的叠合梁,在加载峰值之前不会出现叠合面破坏。上面两类试验均未与现浇梁的力学性能作对比。试验研究平口和凹口两种叠合连接方式的叠合梁的力学性能,结果表明叠合梁受力性能分析与现浇梁的受力性能并无差异。这里破坏形态均为抗弯和斜截面抗剪破坏均发生在叠合面抗剪破坏之前。综上所述,保证叠合面的抗剪承载力,就能保证叠合梁和现浇梁的力学性能无明显差异。

通过有限元研究几类叠合梁力学性能,结果表明这几类叠合梁的受力性能与现浇梁的力学性能差异并不明显。