《唐处州司马穆府君夫人孙氏墓志》考

——兼及书刻与“玉册官”的讨论

杨晓萍

(西安交通大学人文学院)

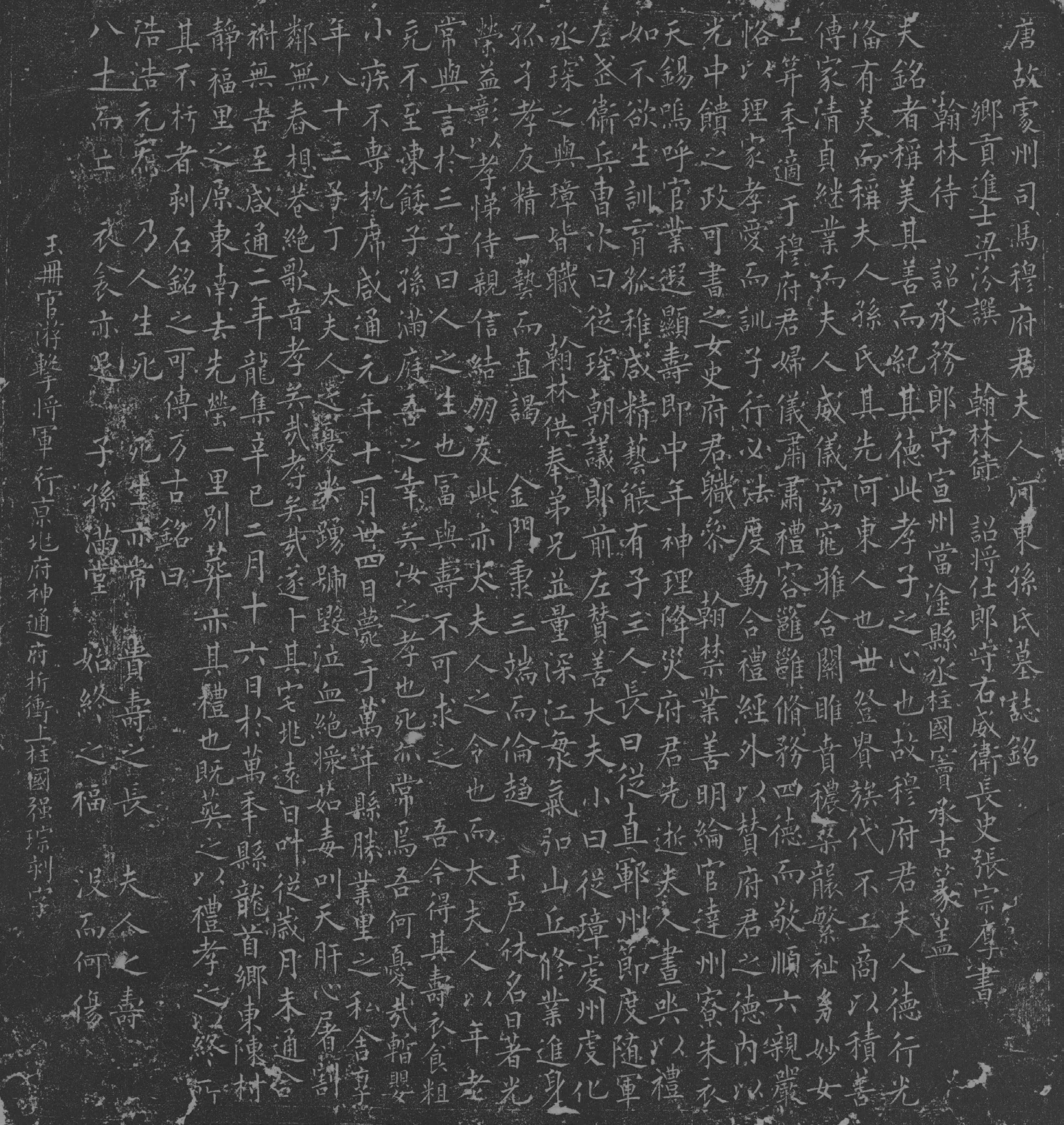

西安交通大学博物馆藏《唐故处州司马穆府君夫人河东孙氏墓志》,仅存志石。志石长53.3、宽51厘米,保存完好。志文楷书,共26行,满行28字。梁汾撰文,张宗厚书,窦承古篆盖,强琮刻字。未见刊布或著录,兹录志文如下(图一):

图一 孙氏墓志(比例约为1/3)

唐故处州司马穆府君夫人河东孙氏墓志铭

夫铭者,称美其善而纪其德,此孝子之心也。故穆府君夫人德行光备,有美而称。夫人孙氏,其先河东人也。世登贵族,代不工商,以积善传家,清贞继业。而夫人威仪窈窕,雅合关雎,贲秾桑,袭繁祉,幼妙女工,笄年适于穆府君。妇仪肃肃,礼容雝雝,修务四德,而敬顺六亲,严恪以理家,孝爱而训子,行必法度,动合礼经。外以赞府君之德,内以光中馈之政,可书之女史。府君职参翰禁,业善明纶,官达州寮,朱衣天锡。呜呼!官业遐显,寿即中年,神理降灾,府君先逝。夫人昼哭以礼,如不欲生,训育孤稚,咸精艺能。有子三人,长曰从直,郓州节度随军左武卫兵曹。次曰从琛,朝议郎、前左赞善大夫。小曰从璋,虔州虔化丞。琛之与璋皆职翰林供奉。弟兄并量深江海,气弘山丘,修业进身,孤孑孝友,精一艺而直谒金门,秉三端而伦趋玉户,休名日著,光荣益彰。以孝悌侍亲,信结朋友,此亦太夫人之令也。而太夫人以年老,常与言于三子曰:“人之生也,富与寿不可求之。吾今得其寿,衣食粗充,不至冻馁,子孙满庭,吾之幸矣,汝之孝也。死亦常焉,吾何忧哉。”暂婴小疾,不专枕席。咸通元年十一月廿四日,薨于万年县胜业里之私舍,享年八十三。子丁太夫人之忧,哭踊号毁,泣血绝浆,茹毒叫天,肝心屠割,邻无舂相,巷绝歌音。孝矣哉!孝矣哉!遂卜其宅兆,远日叶从,岁月未通,合祔无吉。至咸通二年龙集辛巳二月十六日,于万年县龙首乡东陈村静福里之原东南,去先茔一里别葬,亦其礼也。既葬之以礼,孝之以终,所其不朽者,刻石铭之,可传万古。铭曰:浩浩元气,乃人生死。死生亦常,贵寿之长。夫人之寿,八十而亡。衣衾亦足,子孙满堂。始终之福,没而何伤。

玉册官游击将军行京兆府神通府折冲上柱国强琮刻字。

一、志主的子嗣及墓志的书刻规格

志文关于孙氏生平身世描述简略,对其妇德的记述最为详尽,还介绍了其子嗣的教育及任职情况。孙氏三子在其教育下,“咸精艺能”,次子与三儿还以精通“艺能”而职“翰林供奉”。

墓志的书写者张宗厚、篆盖者窦承古都为翰林待诏,刻字者强琮则是中书省刻字官。张宗厚与强琮二人经常合作,此志是现存二人合作较早且非奉敕书刻墓志。由张宗厚奉敕所书、强琮奉敕所刻,可知晚唐墓志奉敕书刻已形成一定的模式:由翰林学士1人撰文、翰林待诏1人书写、翰林待诏1人篆额、中书省刻字官1人刻字。《孙氏墓志》除撰文者之外,书、篆、刻都与晚唐奉敕书刻墓志的规格相同,这在晚唐非奉敕书刻墓志中是较为罕见的。

张宗厚非奉敕所书墓志还有一通是《鲁氏子谦墓志》,落款为“表丈翰林待诏张宗厚篆盖”[1],可知是因亲戚关系而为之篆盖。此墓志的书写者为“兄谂”,刻字者为“从叔鲁球”,撰文者“陇西李恽”。可见其虽请到张宗厚为其篆盖,但其撰、书、刻的规格与《孙氏墓志》却相差很多。强琮成为中书省刻字官后,所刻除《孙氏墓志》外,皆为奉敕。由此可知,《孙氏墓志》能同时请到张宗厚、强琮为其书、刻,是属不易。

《孙氏墓志》主人的地位并不显赫,其夫君虽“职参翰禁,业善明纶,官达州寮,朱衣天锡”,但中年早逝,次子其时也已从“左赞善大夫”卸任,如此还能请到张宗厚与强琮书、刻墓志,很有可能是因为孙氏的子嗣与其共同供职翰林而有私交。

二、墓志书者张宗厚的官职及书法风貌

墓志书者张宗厚,生平不详。《隋唐五代书法史》称其为晚唐名家,并通过现存志石简述其官职变迁及书法特点。

据《宝刻类编》记载,张宗厚书有碑版五石,但无存世。《隋唐五代书法史》记近世出土张宗厚所书墓志有三通。另据《唐代墓志汇编》,可知张宗厚还曾为《鲁氏子谦墓志》篆盖,《孙氏墓志》也是张宗厚所书。所以,现在可知张宗厚所书墓志有五。

根据《贵妃杨氏志》《普康公主墓志》可知,张宗厚于咸通六年“守四州司马”[2],咸通七年“守凉王府谘议参军”[3],是没有疑问的,但《中国书法史》称张宗厚于咸通四年“见任右威卫长史”[4]则不准确,因为《平原长公主志》署衔为“前守右威卫长史”[5],也就是之前任“右威卫长史”,而现在已经卸任。根据《孙氏墓志》中“翰林待诏将仕郎守右威卫长史”可知,张宗厚在咸通二年写此志时,正任右威卫长史,而咸通四年书《平原长公主志》时已不在任,或许在待选中,所以才署为“前守右威卫长史”。

张宗厚的书法除《鲁氏子谦墓志》为篆书,《普康公主墓志》为行书,其余皆为楷书。朱关田称张宗厚“行书无足观,院体风貌殊多,惟其楷书健劲俊险,为晚唐书风之典型,或出自柳公权之影响。”[6]现观《孙氏墓志》,可知张宗厚的楷书虽健劲俊险,但用笔的方折劲健,结构的紧束险峻、穿插避就、精细而微,皆神似欧阳询的书法,而非柳公权。

三、墓志刻者强琮及“玉册官”制度

墓志刻者强琮,《中国书法史》称赞其刻工不逊于邵建和、邵建初兄弟[7]。其所刻墓志,除了《隋唐五代书法史》所记四通之外,据《唐代墓志汇编续集》可知,还有《唐故天水郡赵府君墓志》《唐故李府君墓志》《普康公主墓志》,加上《孙氏墓志》,共八通。

强琮所刻墓志,唐大中五年之后的6通墓志中的五通皆奉敕所刻,其中4通与张宗厚搭档。《孙氏墓志》虽不是强琮奉敕所刻,但却是与老搭档张宗厚合作的作品。从唐大中五年刻《南安郡夫人赠才人仇氏墓志》起,其时强琮入中书省已至少十年,刻工相当精湛,与张宗厚的书法可谓珠联璧合,故《孙氏墓志》应为晚唐墓志中书刻俱佳的精品。

强琮于唐大中五年之后所刻的5通墓志上都有关于“刻字官”“玉册官”的署衔,可使我们更进一步地了解唐代的“玉册官”制度。

关于唐代的玉册官制度,《略论唐宋玉册官制度》一文已有论述[8],但探讨不够全面,故本文略做补充。

对于玉册职官之间的关系,可通过同一刻者在不同碑志上的署衔来考察。邵建初所刻《杜顺和尚行记碑》署衔“镌玉册官”[9],《圭峰禅师宗密碑》署衔“镌玉册官”[10],《李沂墓志》署衔“玉册官”[11],《大唐故韩国夫人王氏赠德妃墓志》署衔“中书省镌玉册官”[12],《故太原郡夫人王氏墓志》署衔“中书省镌玉册官宣节校尉前鄜州五交府折冲上骑都尉”[13]。其所刻碑石前后基本都署衔“镌玉册官”,只有中间一次署衔“玉册官”,可知“镌玉册官”可能与“玉册官”是镌刻玉册这一职官的不同称谓。

“刻玉册官”在碑石中出现的较少,现仅见于邵建和与李郢所刻碑石中。邵建和所刻《玄秘塔碑》署衔“刻玉册官邵建和”[14],但李郢所刻《寂照和上碑》署衔“刻玉册官”[15],《唐故文林郎试左金吾卫长史清河张府君墓志》署衔“刻玉册官李郢”[16],《唐故正议大夫行衢王府咨议参军上柱国天水郡赵府君墓志》署衔“将仕郎行左领军卫长上李郢刻字”[17],《似先义逸墓志》署衔“宣节校尉前守左领军卫长上镌玉册官”[18]。其所刻碑石,既有署衔“刻玉册官”,亦有署衔“镌玉册官”,所以,确如《略论唐宋玉册官制度》所说,“刻玉册官可能是某一时期镌玉册官的异称或异写”[19]。而从“刻玉册官”出现时间较早,且《似先义逸墓志》之后就不见此种署衔[20]来看,“刻玉册官”不只是某一时期“镌玉册官”的异称或异写,很有可能是较早之前的称谓,之后就不再使用了。

碑石的刻者还有“刻字官”的署衔,目前仅见于《孙氏墓志》刻者强琮所刻墓志,其与“玉册官”的关系,可通过《孙氏墓志》的署衔进行补充。强琮于唐大中五年至咸通七年间所刻的四通墓志皆署衔“中书省刻字官”,期间所刻的《平原长公主墓志》署衔“官臣强琮刻字”[21],《孙氏墓志》署衔“玉册官游击将军行京兆府折冲上柱国强琮刻字”,说明“刻字官”可能也是“玉册官”的另一称谓,并且是唐大中五年之后使用的称谓。

另有邵建和刻《演公塔铭》署衔“中书省刻石官”[22],韩重刻《李氏墓志》署衔“玉册院镌字官”[23]。这两种称谓出现的时间较早且较少使用,也有可能如“刻玉册官”的称谓一样,在后期不再使用。

所以,不仅“刻玉册官可能是某一时期镌玉册官的异称或异写”,“刻石官与刻字官存在时间上的早晚关系”[24],而且“刻玉册官”“镌玉册官”“刻字官”与“玉册官”一样,可能都是中唐末期至晚唐时中书省负责镌刻玉册这一职官的不同称谓,且“刻玉册官”“刻石官”“镌字官”可能是较早使用的称谓。

[1]周绍良,赵超.唐代墓志汇编[M].上海:上海古籍出版社, 1992:2354.

[2]同[1]:2410.

[3]周绍良,赵超.唐代墓志汇编续集[M].上海:上海古籍出版社,2001:1065.

[4]朱关田.中国书法史隋唐五代卷[M].南京:江苏教育出版社,1999:265.

[5]同[3]:1044.

[6]同[4]:264.

[7]同[4].

[8]任江.略论唐宋玉册官制度[J].四川文物,2007(6).

[9] 路远,张虹冰,董玉芬.西安碑林藏石所见历代刻工名录 [C]//碑林辑刊(第五辑).西安:陕西人民美术出版社, 1998:143.

[10] 王昶.金石萃编(唐七十三)[M].续修四库全书.上海:上海古籍出版社,2002:575-577.

[11] 赵力光.《唐庆王李沂墓志》综考[C]//唐研究(第12卷). 北京:北京大学出版社,2006:432.440.

[12]同[3]:1091

[13]同[3]:1119.

[14]同[10]:554-555.

[15]同[10]:350.

[16]同[3]:955.

[17]同[3]:984.

[18] 陕西省古籍整理办公室.全唐文补遗(第7辑)[M].西安:三秦出版社,1998:125-127.

[19]同[8].

[20]同[8].

[21]同[3].

[22]同[1]:2235-2236.

[23] 陕西省古籍整理办公室.全唐文补遗(第5辑)[M].西安:三秦出版社,1998:69-70.

[24]同[8].