空间认知推动地图学学科发展的新方向

高 俊,曹雪峰

1. 郑州大学地球科学与技术学院,河南 郑州 450001; 2. 信息工程大学地理空间信息学院,河南 郑州 450001

1 地图与空间认知的邂逅

地图空间认知的概念受启发于心理学,特别是认知心理学关于“心象”(metal image)的研究。认知心理学是研究人的知觉、学习、记忆、推理、语言理解、图形理解等智能的本质、过程和规律的学科。虽然进展很大,但因为人的大脑是世间最复杂、最难实证的结构,直到最近仍然缺少检测大脑内部事件的“非介入式”方法,仍然没有为大脑中的意识建立科学的基础,暂时还得留给哲学家去处理[1]。

空间认知是动物在进化过程中形成的生存与自我保护的本能。幼儿的视觉悬崖试验就证明了这一点(1)视觉悬崖试验(visual cliff response)是一个证明6个月大的婴儿已有深度知觉能力的试验(Walk,Gibson. The “Visual Cliff”[J]. Scientific American, 1960, 202(4):64-71)。。不仅是人,动物也有空间认知能力。狗在高空玻璃桥上失去行走能力就是因为高空视觉使它感觉到自身处于极度危险之中。但人可以通过先验知识知道玻璃桥是牢固可靠的,用理智克服本能的恐惧而从桥上走过。

人类在行动时感觉周围的事物、现象和生存环境的过程中,通过知觉(主要是视觉)和记忆,会在大脑中形成图形的印象,在心理学中称为“心象”。自古以来人们就注意到了心象与表示的关系,“胸有成竹”的典故就出自宋代。

以生存环境的心象为依据的图形记录主导了人类最早的地图绘制。这也就是为什么东西方的古代地图的样式都差不多的原因,从岩画到古地图,此时图画与地图的界限并不明显,而且作图(画)者常常把自身(人)也描绘进去。

认知心象的生成并非只依赖视觉过程,还有其他渠道。意识的参与和宗教概念的介入,使想象空间和感知的自然空间并存于大脑之中,地图开始以实虚相混、人神并存的式样出现。这个时期东西方的地图也大体相似,但中国的地图较少描绘想象空间,除宗教中的“五岳真形图”等基于自然又抽象于自然的“地图”外,基本进入了以地图为工具,记载和传递环境信息的空间认知阶段。此时,地图的科学模式已经形成,例如放马滩木版地图(约公元前323年至前310年)、马王堆地图(约公元前168年)、禹迹图(公元1136年)。而在西方,地图的宗教示意达到了顶峰,地图作为宗教观念的代表,已无视自然环境的存在,整个欧洲进入了文化停滞的黑暗时代。

知识和技术的进步,提高了人类空间认知的能力。人类开始认识自己生存的陆地和海洋的轮廓,地图进入了科学时代。纵观历史发展,地图是空间认知历史的最佳证据。诸如空间认知领域拓展到哪里,空间探索的理论和技术水平如何,文明的进步和行政管辖的状况等一系列问题,地图都是最重要的证明。空间认知能力可以通过学习和训练而加强,可以借助数学方法、技术环境(例如网络)和人工智能(例如深度学习)的运用来扩展认知的深度,可以根据生存和安全的需要去探索更多、更复杂的空间(例如赛博空间)。所有这些都和地图有密切的关系。

这就是研究地图空间认知的根本目的,也是地图生命力之所在。当然,这个地图已不仅仅是传统概念上的地图,不论从样式上、内容上和使用方法上都已有重大的变化,但地图作为空间认知工具的本质没有改变。它为具有现代知识和工作能力的人以及由人主导的“可控机器人”(2)“可控机器人”指以人的意志为主导的自动化无人装备,如无人驾驶车、自动寻的武器等。服务。空间认知工具不只是地图,但地图是其中最重要的;空间思维的工具也不只是地图,但地图也是引发创新思维的重要工具,虽然在有些学术领域和行政管理部门常被忽略,还有待开发。

地图学引进认知心理学的概念,早期用于儿童的地理学教育和地图知识的构建,随后利用“刺激—反应”(S-R)的模式,寻找相当数量的志愿者,测试他们对于居住地区的认知制图能力,即把自己记忆中的心象用地图描绘出来(称为心象地图,metal map),再用统计学方法检测学校或大众生活商店的选址是否正确。再后来,20世纪50—60年代,为检验所设计地图符号的感知效果,在尺寸与色彩上提出一套函数分级公式,用于地图设计实践与地图学的教科书中[2-3],并因此而引出地图学与图形学的一段争论(3)贝廷(J. Bertin)法国符号学与地图学家,他的主要著作《Semiology of Graphics》(图形符号学)于1967年在巴黎出版(Semiologie Graphique. Paris, Mouton et Gauthier-Villars, 1967),英译本于1983年在美国威斯康辛大学出版社出版。他提出一套用视觉方法概括和归纳专题数据的模拟工具,并用在多种专题地图的制作上,包括儿童在内都能快速掌握此种方法,不同于依据计算获得各种地图符号视觉尺寸。但因方法的局限,两派都已淡出地图设计的方法论。Robinson的《Elements of Cartography》在第5版中也删去了关于心理物理学中物理刺激量与心理感受量关系的费希纳公式的讲述。。但根据认知心理学原理而设计的一套“视觉变量”(visual variables)的模型和量表在提高地图的科学性和阅读效果上起到了重要作用,一直到现在。

地图学和空间认知联系的进一步密切,出现在计算机技术引进到地图学之后。传统上,对地图容量(当时称为载负量)多少的控制全凭作者经验,也阶段性的征询读者的意见,并无定量标准。20世纪60年代,有学者曾提出地图内容的“综合指标”,把各种地图要素的表达内容数量化,并根据不同内容如水系、居民地的数量,以及地图的类型、比例尺的需要,提供了不同的数量指标以控制地图内容的增减,也为随后的计算机绘制地图提供了形式化的控制基础。这套指标的确定考虑了空间认知的视觉效果,但主要还是通过总结用户经验和比较的方法获得的。

初期的计算机制图对地图的实质并未产生多大的影响,主要体现在提高制图的效率和精度上。特别引起制图学家兴趣的,挑战地图空间认知功能的是科学计算可视化(visualization in scientific computing,ViSC)和虚拟现实(virtual reality,VR)的出现。它们为地图学在空间知觉的分析、心象构成、图像理解和表达研究的深化等方面展现出了一个全新的渠道,使地图在空间意识上的创新成为可能,极大地提高了地图的使用效果[4]。虚拟现实的提出立即引起了地图学界的重视。从三维和动态的环境中以第一人称观察周围景观,早就是人们向往的境界。以前曾采用沙盘模型来实现这一愿望,但仍然不能占据第一人称的位置,始终是一个旁观者的感受。VR技术基本上解决了这一问题,身临其境,沉浸在环境之中,称之为“可进入的地图”[5]。随后在地理信息科学(geographic information science)和移动技术的支持下,又有增强现实(augmented reality,AR)和混合现实(mixed reality,MR)的出现,瞬间打破了传统地图的局限性。

真正融合地图与空间认知,挑战传统地图学的是神经科学关于大脑中位置、导向的生理机制的发现,并证实了“心象地图”的存在和大脑的导航功能。2014年3位研究者获得了诺贝尔生理学或医学奖。这一发现不但开辟了认知科学的新领域,也为下一步脑科学和人工智能的开发指引了方向,更为地图学的创新打下了科学的基础。大脑内外以虚实结合的形式存在着两套互补的地图系统——心象地图和实用地图,一个是近亿年自然进化的结果,一个是几千年人类文明发展的象征。如果从1880年提出心象起算,到2017年生命科学证明了心象地图的存在,即从哲学概念到科学的实证,前后经历了130多年。

问题并未到此结束。最近脑科学研究进展很快,关于定位细胞又有新的发现(https:∥www.biorxiv.org/content/early/2018/12/16/473090),而且在以大脑为中心的认知研究中,又提出了“具身认知”(embodied cognition)的新问题[6],打破了将身体和心智分离的“心身二元论”的传统。

具身认知也有很长的研究历史,其主要观点是“认知不仅仅发生在大脑中,而更多的产生于脑、身体及与世界的动态交互作用中”[7]。这一理论为认知心理学,特别是空间认知的理解,提供了新的思路,也恰好为解决人工智能中如自动驾驶等难题增添了新因素。因为根据人们生活的体会,在大脑主导空间行为时,身体的各种感知力及肢体的反应能力并未处于冻结的状态,反复的练习与操作甚至可以形成一种潜能,应对随机发生的、大脑还来不及反应的特殊情况。在当前无人驾驶领域,仅为大脑准备的应对空间变化的“脑地图”,能否应对全身认知的需求?又是一个新问题。

地图与空间认知的不解之缘,连续而深化。回顾过去,地图的历史就是一部空间认知的历史,空间认知的理论与方法为地图学打开了另一扇门;开阔了视野,发现了复杂的多维空间的存在;理清了待开发的技术途径;促进了地图学与相关学科特别是人文学科的融合;体现了地图的科学价值和在人工智能研究中的标志性作用。

2 空间认知促进地图学理论研究的深化

空间认知的研究促进了地图学理论研究的深入,在某种程度上,可以认为地图是大脑空间思维功能的物化。下面谈几个主要问题。

(1) 之前在建立测绘科学体系时,按业务的分工,只把地图投影作为地图学的主要理论基础,而把前端的地球基础框架的构建、经纬网和坐标网格的计算、时空基准的确定等一系列问题都归入大地测量的学科领域。后端则将地图的使用这一最能验证地图质量与效果的环节推给各专业部门(地理学和历史学领域对这个问题处理较好,始终把地图当作反映自然规律和人文现象的工具)。而中间一段最重要的将地理数据与信息表示(描绘)到图上的过程,即将空间数据和信息转化为知识的第一次提升的“制图综合”也局限于对手工图形处理的探讨。当数字化技术进入地图学后,制图综合的研究虽然已从“不可言传”的经验型手绘处理进入到数据处理建模和计算机绘制的新阶段,但也仅是停留在处理地形环境诸要素的水平上,学科的分割和知识的局限仍然难以处理多源信息和复杂环境的表达。信息理论出现后,促使地图学研究逐步进入“人—地图—实在”三者关系的探讨阶段,中外学者利用信息传输理论建立了多种传输模型,把地图学理论研究向前推进了一步。但是这个研究主要是受信息论的启示,与早期认知心理学的“人脑类似于计算机,认知过程类似于计算机的符号加工过程”,认为“大脑就是计算机、思维就是计算”的说法一致,仍然不能反映空间认知的灵活性和地图多元(物质和精神,实在与意识)并存的特点。

(2) 空间认知是动物进化过程中形成的一种能力,通过知觉了解外部环境,以解决生存和安全问题,是一种“本能”。但是人和其他动物不同,他们会学习、会制造工具,借此超越了本能而扩展了对生存空间的认知能力。地图就是人类创造的一种空间认知工具。这个工具与大多数体能延伸的工具不同,它是大脑功能的延伸。人借助地图了解事物空间存在的关系,借助地图了解历史的轨迹,借助地图传递数据信息和传授知识,借助地图观察当前事物发展形势和预测发展的趋势,借助地图发现客观存在的自然和人文现象的某些规律。总之,你的知识面有多宽,地图就有多“宽”;地图有多“大”,你的世界就有多大。

由于空间认知工具的功能,地图在横向上成为沟通自然科学与社会科学的桥梁、多学科交叉的园地;在纵向上成为人类文明与发展的见证,从绘画到地图,融合了艺术与技术的精华;多元时空数据的采集、编辑和可视化处理为各领域专家探索规律、趋势和形成理论提供了基础。在意识层面上沟通了人、地图和实在的关系。可以说,空间认知作为地图永恒的主题奠定了地图学的理论基础,即地图不但是在可视化的范围内是环境空间认知的工具,也是在思维(非具象的,当前尚不可形式化的)空间探索意识产生的重要途径之一,即我们常说的地图也是思维的工具。正因为如此,地图成了跨学科、融合多学科并兼顾精神与物质世界的独特事物。与此相似的虽然还有语言文字、音乐等学科,但它们产生的生理机制和方法论并不相同。

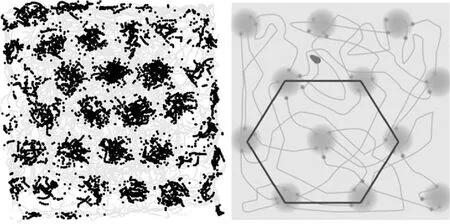

(3) 在脑科学和空间认知的研究中,最具启发性的突破是1971年文献[8]发现了大脑海马体内存在着位置细胞(place cells),文献[9]发现了六边形的网格细胞(grid cells)。网格细胞的感受阈呈六边形图案(见图1),这是最精彩的发现,证明了大自然的存在和生物进化的过程都遵循着科学的基本规律,雪花和蜂巢都呈六边形结构也是如此。六边形网格具有邻域一致、紧凑、采样率高等优点[10]。兵棋作战模拟也最终选用六边形的网格地图简化战场态势,当作棋盘实施两军对抗演习[11]。在建筑隔墙和机翼中的蜂窝减重结构也是如此。这些都是经过几何计算和力学计算的结果,与天然形成的六边形结构竟然完全一致。在地图学中,球面剖分是数据处理的基础,六边形网格也是其中的一种重要选择[12]。

图1 网格细胞的六边形结构[13]Fig.1 Grid cells and hexagonal structure[13]

地图的空间认知作用,证明了地图是跨界于自然科学和人文科学的桥梁,它将原属于“物质”的和属于“精神”的两个本不相遇的领域或范畴联结起来,成为最终证明“精神也是物质”的先行者。

神经医学的进步,促进了认知科学的形成。自从大脑中定位系统被发现之后,逐步揭开了地图与空间认知存在着特殊关系的奥秘。瑞典科学家彼德·格登福斯(PeterGörderfors)说,“长期以来,认知科学中一个普遍的偏见认为大脑要么是一个运用符号的图灵机,要么是一个联结主义(认知心理学中一种理论模型)下的一种神经网络系统”[14],他反对这种偏见。他认为,人类能完成强大的计算机所不能完成的工作,例如快速的学习语言,从细节上轻松归纳,都是因为人脑在几何空间信息上有不同于计算机的表达方式。文献[15]提出“认知空间是描述大脑如何组织世界知识的一种方式”,这种方式不仅涉及位置数据,还包括对象与体验之间的关系。很多研究团队还证明“海马体中的空间位置编码规则也不仅仅是空间导航问题”,也就是说海马体的位置细胞和网格细胞不仅映射物理空间,还能映射概念空间。这个大脑功能的研究启发了地图学理论的探索,因为早在古地图上,例如岩画地图或汉代画像砖,就实现了物理空间和概念空间表达的统一,因而才出现了后来的虚实相间的各种地图和专题地图。因此,地图是大脑功能的物化,是一种思维表达方式的理论,在认知科学的研究中得到了证实。

(4) 赛博空间(cyber space)的提出也给地图空间认知理论研究展现了新视野。

赛博空间目前是指一个以人为中心的多维环境相互作用的空间。“赛博”一词虽然出自20世纪80年代的科幻小说,但经过30多年科技与文化的发展,有了计算机、网络、VR、传感器网和移动技术的支撑,已从一个概念性的虚拟空间发展或为必须面对的虚实结合的空间,即在同一个物理空间中将人类的行为、经济现象、人文历史、地缘关系、网络活动等内容综合的、联系的加以显示,认知并探索它们之间生存关系、生态环境与存在规律。

相比之下军事专家和社会科学家们比信息技术专家更早地关注了这个领域,因为在其研究领域更需要自然科学技术与社会科学的融合[16],对于赛博空间有更为现实的理解。赛博空间也有一个被认知的问题,赛博地图(cyber map)也就应运而生。传统上,以认知地球表层空间为中心任务的测绘早已将政治、人文、地理诸现象表示在地图上,近年来空间已向重力、电磁空间和深海领域延伸,现在出现了赛博空间的新领域,地图必然应该为新的空间提供认知、描述、表示的工具。赛博地图是什么样子,包含哪些内容,怎么表示都引起了专家们的关注,专著和论文已大量涌现。文献[17]提出“将非欧空间和抽象空间的表述格式化就是地图认知功能的前提”。例如当前抢险、反恐的应急指挥控制平台,就是一种以电子地图为基础,实时反映态势的动态赛博地图。各国军方近年来集中探索的“联合作战图”电子显示系统也是一种赛博地图[18]。负责现代管理和指挥的决策者已不满足于在一张底图上由工作人员随时标注态势和专题内容的模式,因为这种人工处理方法不可能在毫秒甚至微秒计量环境的变化中提供实时评估、调整,以应对不断变化的现状。因此,必须提出新的动态地图的概念,也就是要在赛博空间中实现机器处理与人的思维同步。加拿大地图学家泰勒(D.R.F. Taylor)从20世纪末开始倡导和主持赛博空间、赛博地图学(cyber cartography)的研究工作,并陆续出版了现代地图学系列文集。在基于互联网和多维空间的研究成果基础上,文献[19]全面总结了赛博空间制图的初步研究成果。但由于我国现行学科分界的局限所带来知识的局限及跨学科合作的薄弱,使得这一领域的研究至今只为极少数科学家所关注,甚至有些专业人士也把“赛博空间”与“网络空间”混为一谈,不但混乱了对文献的理解,而且也产生很大的误导作用。

(5) 从3个层次上认知世界是地图的基本特点。大、中、小3种比例尺地图的绘制,使人类可以从微观、介观到宏观上认识生存空间的本质和规律。魏格纳的大陆漂移学说就是在多层次上分析地图而获得的结论。他先从宏观上大西洋两岸陆地轮廓的相似性受到启发,进而用中比例尺地图(相当于介观的层次)和海图发现两岸的大陆架(相当于200 m等深线的位置)的形态更为接近,继而从微观上查看两岸地质构造图与生态环境图的相似性,最后得出大陆板块分裂、漂移的理论。

宏观、介观、微观这一多层次观察方法在国家安全与作战指挥方面有重要作用。宏观上,小比例尺地图审视全局;介观上,中比例尺地图制定战役计划;微观上,大比例尺地图为战术行动提供依据。就像人们缩放手机地图一样,每个空间区域和物体都可以放大或缩小,这种尺度上的差异使我们能从事物的具体到抽象的认识中寻找自己的答案。这是空间认知构成概念的重要基础理论。手机的先进功能帮助人类快速地实现这一理解的过程而不用去寻找各种比例尺地图来参照使用。手机这种瞬间改变比例尺的画面的阅读新方式是地图学的重大进步,根本在于凸显了地图的空间认知功能,将这一本质性的但常被忽视的地图理论重新提出。这种多层抽象信息的表达,在大脑空间认知研究中得到了证实。

在脑科学的研究中,文献[20]提出了分层次探索大脑结构的问题。大脑定位区域可以表达不同层次的信息,较小的位置细胞群表达更多类型组成的、相对宽广范围的信息,而放大的位置细胞群则描述更细、更小的概念。我们对大脑的研究和认识虽有很大的进展,但未知的仍然比已知的要多得多。因此必须在介观层面上,即在生物学领域,以微米的尺度(4)宏观指借助于磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)实现毫米级分辨率的观察,介观指借助于光学显微镜实现微米级的观察,微观指借助于电子显微镜实现纳米级的观察。了解每一个神经细胞如何与不同种类的神经细胞进行联系,如何传送信息和网络结构,人脑中有上千亿个细胞,可想其难度有多大!

3 技术进步强化了地图的空间认知能力

技术进步首先是大幅度提高了地图的生产能力,但更重要的是提高了地图空间认知的效能和价值。计算机技术推动了数字地图的诞生。数字技术加强了地图的立体感,体现了更好的艺术效果,并替代了那些工艺性很强、只有经过长期训练才能胜任的手工绘图工作。而关键的作用是数字技术改变了地图的“生态”,出现了真正的“动态地图”,时空的模拟功能几乎为所有的地学研究提供了一种全新的认知工具,也为历史学研究和事件的再现提供了认识和分析的手段,在军事上更成为战场态势显示和指挥运筹不可缺少的助手。数字地图支撑下的屏幕地图显示设备(电子地图),更为地图的应用提供了便利,大到广场屏幕、小到手机屏幕,都能清晰地显示地图的内容,空间认知的作用空前扩展。

GIS是数字地图直接触发的创新成果。因为在一个工作平台上能融合分析多种数据特别是空间数据,并进行可视化的表达,因而成了所有研究、教育、企业、行政管理各部门不可缺少的工具。20世纪末,在人文地理学和社会科学领域中,由于GIS和可视化技术的介入,改变了传统的研究方法,结论更加具体,实证作用更加突出。将空间认知方法引入社会科学与人文地理之后所引起的变革促使社会学家开始关注如何利用地图(包括三维、动态地图),在本领域的研究中以数据可视化的形式启发研究者的思路并发现新问题[21]。

适应云计算、大数据、人工智能、物联网等时代科技大潮的发展,空间信息表达在理论方法和技术应用方面都取得了新的突破:依托云计算环境构建云GIS,提供云端的地理信息存储分发、计算处理、分析应用的能力,为位置服务、地理信息服务、地理国情监测等提供基础支撑平台;以地球大数据科学工程[22]为代表,大数据在科学理论、技术体系、应用平台等方面,激发了GIS的新活力。

这些新技术、新概念和科技环境的改变,也促进了地图学理论研究的发展,提出了将地理空间大数据变“小”,给大数据降维以便通过视觉语言直观展示[23],促进地图综合、地图表示方法和地图投影的发展。将地图学方法应用到非地理空间数据的表达分析中,用来创造网络空间地图、赛博地图、隐喻地图等新的地图形式[24]。突破传统地图的空间认知边界,以类脑计算、深度学习、知识图谱等新一代人工智能为突破口,在边缘计算、智能芯片、5G通信等支撑下,已经开始给地图和地图相关的学科领域带来巨大变化[25]。

最新版的《泰晤士地图集》(The Times Comprehensive Atlas of The World,15th edition,2018)上有一幅世界交通图(第29页,实际上表达的是“人圈”交流地图)很有新意。读者不可能在这幅图上直接寻找某一条航线,但依据大数据和可视化方法,全部航线轨迹在图上形成密集程度不同的云状亮带,从这幅地图上直接可以知道全球航空客流的主要起止地区和密度,间接可以知道世界各地经济发展的状况和旅游热点地区。这个印象是客观的、直接的,不但可以引导你去认知全球经济发展的地缘特征,也可以启发决策者和管理者做出宏观上的某些布局、选址决策。

夜晚地面灯光亮度表示了地球上经济发展活跃的程度,间接看到了人口集中的城市和地区,看到了人口密集和分布状况。比较同一个地区两个时期亮度的变化,可以看出经济发展的兴衰[26]。所以,“大数据+可视化”是空间认知的新方法,从大数据获得“小规律”,用简洁的可视化来表示,以便做出决策和启发人的创造性思维。解决这些大数据的获取、处理和可视化建模的问题,已经不是传统地图学的理论与方法所能胜任的了。

大数据的思想在地学界早已存在,不论气象、水文、地质、测绘,都是靠数据和地图说话。1995年出版的国家地图集系列的《国家普通地图集》中水系图(22-23页)就是一个例子。把全国每条河流不加取舍和简化,全部绘在地图上,就形成了一个全国水资源分布的概念地图,东南和西北地区极不均衡。虽然当年由于数据不足,没有叠加各地区径流或降水的改正,因此对干旱和缺水的状况会产生一定程度的误读,但大数据的思想已经萌芽。

虚拟现实(VR)借助计算机、传感器等多学科交叉技术,生成与一定范围真实环境在视觉、听觉、触觉等感觉方面近似的数字化环境,成为人类探究自然过程的一种新工具。地图学在20世纪80-90年代就开始关注VR,研究如何利用VR技术构建“可进入的地图”[5]及其中的认知功效问题,也推动了虚拟地理环境领域的兴起[27],特别是其中关于人的因素的研究[28]。

近年来在相关学科进步和社会需求推动下,VR领域也在不断发展,出现了增强现实(AR)、混合现实(MR)等新的概念和方法。文献[29—30]提出“‘真实-虚拟’连续统一体”的概念来描述真实环境、虚拟环境、增强现实(AR)、增强虚拟(AV)及混合现实(MR)的关系,用一个一维坐标轴连接真实环境和虚拟环境,中间区域即为MR。目前较为普遍的看法是将VR、AR、MR统称为广义的虚拟现实。在利用AR技术研究地理过程模型方面,出现了增强地理环境的概念及其虚实融合框架[31],探索将虚拟地理对象和虚拟的地理过程从计算机空间中“移”出来,置于真实的地理空间中,使虚拟地理环境具有现实的属性,同时也将增强现实地理空间的信息容量,使之包含灵活多变的“活”的环境。虚拟现实技术在多大程度上能够模拟真实的感觉,就成为决定其作用能力的关键。目前来看,虚拟现实技术的发展还存在一些现实困境和未来挑战[32]:软硬件技术方面包括视觉虚拟方面的解析度、刷新率、视场角、抖动、成像色彩质量等;眼动方面的深度感知、视线跟踪、关注点跟踪等;移动反馈方面的头部和身体姿态测量、重力感/失重感等;理论方法方面包括视觉、听觉、触觉等多通道感官体验真实感,认知体验上与现实世界间的冲突及新的认知特性;社会伦理上也要考量虚拟世界迷失与虚实界线等问题。

早有研究表明,我们大脑中确实存储了一幅“心象地图”,不管是我们所面对的是真实空间还是在思想中的不同维度的空间。

这一特点已在地图上体现出来。无论是多元融合的专题地图,还是虚拟空间的仿真地图、虚实结合的增强现实(AR)地图,还是赛博空间的意识地图,这些在我们的生活行动、手机地图、规划业务上都已实现,在电子游戏、宣传与管理(如交通管制)上的应用已是十分普遍。

当认知科学特别是脑科学发展到一定程度之后,科学家们开始探讨“意识”(consciousness)的奥秘。这个号称“人类终极之谜”曾难倒了无数哲人贤士[33],一直到了20世纪80年代,发现DNA分子双螺旋结构的生物学家克里克才提出意识是脑活动的结果。文献[34]支持克里克的思想,认为“意识当然是物质性的”。虽然到现在为止仍然没有解开意识之谜,但已有重要的进展。

地图和图画是最早表达了人的意识的杰作,空间认知的结果与制图人员的意识结合,绘出真实与想象的各种地图。

4 地图学史本质上是人类空间认知的历史

近年来,地图学史和文献史的研究十分活跃,这得益于数字图书馆的开放和档案业务数字化工程的成果,先后把珍藏的古地图和相关档案文献数字化后提供读者使用,通过网络和高清图像可以仔细研究各时期的地图作品,甚至比阅读原件更方便。因此,不论是地图学通史还是古代地图的分析评价等方面都有所创新,专著和论文不断出现,令人兴奋。中国地图学史的学术活动也开始走向世界。近年来,国际上两大地图史论坛,一个是国际地图学会(International Cartographic Association,ICA)的会议,每次都有地图史的分会场,另一个是地图学史会议(International Conference on The History of Cartography,ICHC),创办于1935年,出版有地图史杂志:“Imago Mundi:The International Journal for the History of Cartography”。前者偏重测绘与地理,官方气味较浓;后者偏重于历史学,在文化界和学术界有较大影响。近年来,这两个会议近年来都有我国专家参会并提出论文报告,在欧洲扩大了中国地图学研究的话语权和知名度。

地图学史本质上是人类空间认知的历史,是对多元空间的认知记录。但地图的跨界特点使这些记载不可能不与作者的世界观和价值观联系在一起,即使是最客观的系列比例尺地形图(topographic map)也因出版的国家对人文要素的选择和表达重点的不同而有明显的政治倾向,尤其是在西方强国为殖民地地区所测的地图上更为明显,更不要说代表国家版图和科学价值的政区图、行政图和各种专题地图了。因此地图史研究和古地图评价存在较大的意识形态和观点上的分歧。此外,地图史研究与各国文化紧密相关,资料的不足和考古证据的缺乏等因素都导致了结论的分歧和增加了研究工作的难度。

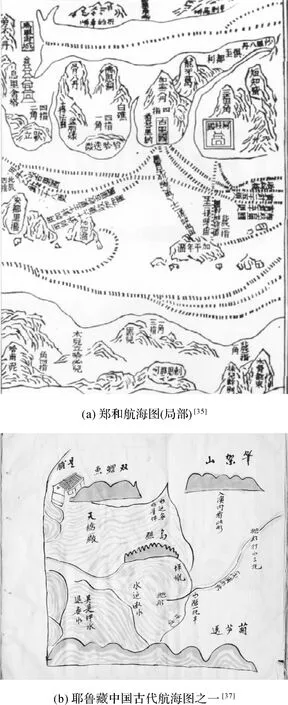

以空间认知为线索研究地图史可以有若干新的理解。例如对《郑和航海图》的评价有很多成果,但始终存在一个问题:附于《武备志》中的《郑和航海图》是否因刻印版面的限制而简化、改变了内容、式样?是否还有更详细的用于导航的尚未被发现的实用图件?否则难以想象郑和船队只凭如此简单的海图就能前后7次远渡西洋!但如果以明代的地理空间认知的水平来衡量,《郑和航海图》应该就是这个样子,实用本可能更详细些而已。因为当时官员和航海者都没有认识到海面是地球曲面的一部分,主流认识是“天圆地方”,不可能绘制出更先进的航海图。2018年见到另一册李弘祺教授在美国耶鲁大学图书馆发现的海图《明清东亚舟师秘本》,并阅读了文献[35—38]之后,更确定了这个想法。此秘本以航海的实际导航知识,包括天文星座识别方法和导航设备的分析,证明该地图确实是当年跨洋远行人所使用的航行指南和航海图。这套航海图在内容与风格上与郑和航海图十分相似,与西方的航海图有很大差别(图2)。

图2 郑和航海图与耶鲁藏中国古代航海图对照Fig.2 Zheng He navigation map and the chinese old navigation map kept at Yale university

再一个例子就是对“制图六体”和“计里画方”有了新的认识。裴秀的“制图六体”和传统中国地图上的“计里画方”是中国古代地图绘制的经典。我国学者曹婉如[39-40]、辛德勇[41-42]、成一农[43]、韩召庆[44]对此已有详细、深刻的考证和分析,这里就不再重述。若是从空间认知的思路去研究,“制图六体”和“计里画方”是在我国古代“天圆地方”的宇宙空间认知水平基础上制作地图的理论和方法,在当时历史阶段中是相对科学、严谨的,在一定范围内(例如中国本土,当年的中原十五省、局部地区、省份)是可以使用的。但地图范围扩大后,则遇到了困难,“制图六体”和“计里画方”都无法实现。笔者认为,这就是《禹迹图》上绘有计里画方、而《华夷图》没有计里画方的原因之一。直到明末清初的《坤舆万国全图》才使用西方的地图投影方法描绘当时世界的已知轮廓。到了康熙全国测图时也采用了地图投影的方法[45-46],但并未在中国学术界和地图制作者中得到认可,在各省和民间出版的许多地图仍然沿用计里画方,或与经纬线混用,直到清末民初时期。

清初康乾时期的两套实测地图《皇舆全览图》(1708—1718)和《清乾隆内府舆图》(也称清乾隆十三排地图,完成于1759年前后)也是一个生动的例子。这两套地图的制作不但是中国也是世界测绘与地理史上的大事。实物和文献档案都有保存,中外学者的考证评述也非常丰富。乾隆十三排地图是在康熙图的基础上扩充的,主要是西北方向和北部地区,特别是乾隆西征之后,随军测图补充的内容;西至东经40°,北至北纬80°,实际上是一幅亚洲地图。这两套地图的测绘首次采用了天文测量方法,配合经纬度测量在全国测定了以经纬度控制的641个天文点,用经线弧长确定长度标准,并建立了全国的地图投影经纬线网,科学意义十分巨大[47]。

这两套地图不仅让中国皇帝首次较完整地知道了自己统治的疆域范围,更重要的是,这些从欧洲来的测图者首先是把所测地图送回国去,让欧洲人首次知道中国的正确位置和亚洲东部的情况,因而纠正了他们的世界地图上陆海分布的错误概念。这套比例尺为1∶140万左右的实测地图,比被誉为“世界第一套大比例尺地形图”的法国卡西尼地图(1∶68 400)早了约70年。

清初以《皇舆全览图》为代表的实测全国地图(实际上增加了编入的亚洲部分地区),虽然是人类对地球空间认知的一大进步,但还存在很多不可忽视的文化与历史背景,不能仅从地图制作绘制史来研究。近年来已有许多深入研究的论著[48-51],对西方传教士在明末清初的测图活动给予了较高的评价,他们在一定程度上起到了科学知识的传播作用,但他们受宗教世界观和所在国利益的制约,并没有、也不可能把先进的宇宙观介绍到中国来,甚至于干扰了中西方文化的公平交流。

以空间认知的线索研究地图的历史,可以作为一条主线。这个平台也是厘清和分析评价历史事件的基础。这种时空认知与历史资料相结合的方法,已在很多古地图研究中运用,结论都比较客观,效果很好。

人的生理感知的“时空存在”和心理感知的“时空概念”,难以精确度量,空间都是小范围的、亲历的、视距内的;时间都是片段的、先后比较的、记忆中的。因此,只有前后左右、这里那里、昨天今天的概念。距离、方位、时间概念的产生和计量单位的制定都是后来当做知识而体现的。再继续发展,才有时间、空间的基准,并确定了基准的起始点。因此,可以依据人的空间认知的进步来定义地图史的阶段:

(1) 记忆空间的记录是远古地图(岩画地图)。在文字出现以前,远古人类以图画形式记录关乎种族生存繁衍的重要活动,岩画地图即为保留至今的痕迹。远古地图反映了人类文明萌芽之初对生存环境的认知结果,其中既包含了对日常生活记忆的描绘,又包含了对现实世界的原始理解。

(2) 根据空间关系描述的地图是古代地图(各种古地图)。随着社会活动的空间范围扩大和内容丰富,刻画生产生活中诸事物的关系就成为一个首要问题,不仅有言语传递和文字记录,而且出现了有目的的地图创作。古代地图不局限于远古地图中片段式的场景,作图者通过对亲历体验、语言文字和已有地图成果的加工,形成对周围环境诸事物空间关系的认识。此时,地图作为空间认知的结果,与文字记录一道得以传递和传承,从而推动人类空间认知能力的进步,因此,古代地图在当时社会管理、生产组织和生活中发挥着重要作用。

(3) 确定了时空基准的地面描绘是近代地图(实测地图、地形图和各种地图)。在自然科学进步发展的推动下,人们对时间、空间的认识理解与运用逐步深刻、系统,开始利用科学设备设施确立时间、空间的基准,开展时间与空间的测量。大地测量、航空摄影测量、地图制作等专业领域分工协作的出现,掀开了近代地图的篇章。

(4) 具有时空基准的动态空间表达是现代地图(电子地图、手机地图)。在计算机出现之后,数字化、信息化的科技推动给地图发展带来重大变化,测定了全球统一的时空基准、卫星导航定位、摄影测量与遥感、电子地图、地理信息系统、虚拟地理环境、数字地球等,使得现代地图的内容、形式、应用发生了巨大变化,如互联网地图、交通导航地图、街景地图等,不一而足。

科技进步与社会变革助力人们探索未知,也为空间认知工具——地图不断注入新鲜活力。自动驾驶地图就是其中一例。近年来,面向车辆自动驾驶、无人驾驶,出现了智能高精度导航地图[52],其服务对象已经从人类驾驶员变为人类设计的具有高度智能化水平的自动驾驶系统,为空间认知研究带来了新的广阔空间。在未来可预见的一个时期内,地图的面貌必将焕然一新,进入到新的发展阶段。

地图从出现起就是人们认知生存空间的工具,也记录了认知的结果。起初,大体上来源于可感知的周围环境的记录、记忆中的形象和传说中的想象,相互交错,形成了五花八门、样式各异的古代地图,这个过程长达3000多年。随后,进入了有序绘制标准地图的时代,为生存、安全和管理的需要,也有了科学技术进步的保障,地图开始形成规模化的生产,出现了制作地图的专业人员、地图制作的理论方法、地图学学科的形成、时空基准的建立和地图垄断性管理部门的建立。这是地图学历史上是一个非常重要的阶段,前后经历了大约300多年。到了最近,由于信息化、数字化的出现,网络环境的产生,人工智能技术的强化,地图制作与使用走出了传统学科和行政管理的框框,几百年形成的规则受到严重冲击。地图由谁来做、为谁服务、地图学怎么面对人才培养的新模式都摆在了面前。这个阶段也仅仅是最近的30年。由3000年到300年再到30年,变化之快,出乎我们的意料,但却符合科技发展的规律,也适应地图使用者的需求。

5 把握理论重点,适应多样需求,地图学“整装”再出发

近年来,地图学作为传统学科的处境不佳,军地测绘主管部门的改制,教育部对院校二级学科设置的放权,使地图学在原来的学科体系(测绘科学与技术、地理学)中逐渐被边缘化;而另一方面,国家安全、经济文化建设和社会生活对地图的需求却与日俱增。造成这种社会需求与人才培养之间矛盾的原因是什么?除了仅从“地图”一词字面上理解,认为地图只是地面的图画,没有看到地图在人的知识构建中的重要意义,语义上属于“小事物”,无足轻重之外,传统地图学自身的局限才是其中重要的因素。

文献[53]提出“地图是空间认知的工具,也是空间思维的工具”的概念,就是想把地图学从单纯的技术局限中释放出来,进入认知科学和知识工程的领域,从“地”扩展到“空间”概念,恢复地图的本来面目,体现出地图在知识获取和思维创新上的功能,并以此为核心建立“新地图学”(暂用此名称)学科体系。提出“地图是空间认知的工具,也是空间思维的工具”还有一个考虑,即在以人为主体的“人—地图—环境(空间)”的理论框架中为人工智能进入新地图学留一个“入口”,因为地图的智能化是下一步发展的必然趋势。

为了探索地图学的“生存”之路,从20世纪末期开始,中外地图学者都在探索地图学所面对的新形势和相应的对策[54-55],以期面对多元化服务的地图学能获得新的生命力。文献[23]分析了在大数据驱动下地图学的进展。文献[56]提出了在ICT(information and communication technology)时代地图学的复兴问题。文献[56—57]提出的“地图学的未来是场景学吗?”指出,“新地图学强调依托地理空间模型,以人为认知主体,参与到反演地理过程、预测现象变化以及学习地理规律、知识的过程之中”。文献[58]介绍了“从地图走向空间信息图学(geoinforgraphic)”的概念,认为“对待具体的‘图示’设计对象,要在科学的需求框架上‘不择手段’地整合一切可用、适合的‘图示’形式,可以是对象的表达,也可以是对空间关系和结构的逻辑映射,甚至是隐喻的‘概念’的转译”。在地理学与认知心理学深度交叉融合的背景下,文献[59]利用眼动追踪技术进行了电子地图个性化认知差异眼动实验量化分析,继而将其拓展到基于数字孪生技术构建的多维地理环境认知中,开展了认知过程数据实时获取与眼动交互研究[60],在人文要素对地图认知影响上取得新成果[61]。文献[62]提出以地理空间认知为核心构建地图学的新体系,将传统的以心理学为基础的地图认知实验手段,例如问卷调查、量表设计和传输跟踪等方法,推进到以神经科学为基础的动态、交互、实时为特征的多维空间认知研究上去。文献[63]多维空间数据处理与建模研究,特别是在空间分析和知识体系的构建方面取得重要进展。

有很多学科利用地图表达其研究成果,或以地图为工具利用地图空间视觉特点探索发现本学科的若干规律,历史上有很多精彩的实例,当今更是热门的途径。由于文化和知识背景的差异,不同领域对以地图为工具的认识深度和技术能力有一定的区别,但近年来已有很大的提高,例如人文艺术领域已经关注到地图学研究。文献[64—65]提出,“长期依赖主流的地图学界把地图制作看作是以数学定量方式‘再现’地理的一个科学过程,这一理论近年来日益遭到当代学者的质疑和批评”,其认为地图并不是单纯地反映现实世界,而是一种文化构建,即“在地图上不仅能表示权力、责任和情感以及那些主观的东西,而且还可以呈现出一个知识生成、传递和演变的客观过程”[68]。这应该是从艺术的角度探索地图在文化空间的表现,主动地延伸到地图学领域,并论述了地图的本质特征。文献[67]在研究英国文艺复兴时期英国文学基础上出版了《文学地图学》,从空间概念的研究中引发了对地图学的兴趣。认为“作为一种世界重要隐喻系统的地图,不仅凸显了复杂的空间组织关系、资源分布状况和宇宙图景,同时也成为抽象概念和心理模型的代名词,为组织、规划、知识和艺术提供了基本的描摹图示和评判标准”。从文学创作的视角分析了文学作品与地图的内在联系,提出了“文学地图学”的概念。作者还使用ArcGIS软件生成了关于莎士比亚作品的地图。在该书中特别提到,认知科学对文学地图的重要支撑作用,地图和文学都遵循隐喻的艺术逻辑,依靠交互的空间叙事创造出特殊的空间语法,得以超越普通社会空间的限制。此外,在社会学、中国古代绘画史、舆情空间与社会心理学诸方面都有学者对地图学的深入关注和评论[68-70]。

国外学者对地图学前景的关注和国内相似,因为都遇到了同样的问题。曾任ICA主席的加拿大学者泰勒教授从1991年开始就组织团队致力于多维动态空间地图表达的研究,特别是借助社会科学和人文科学的方法,于1997年的ICA年会上提出cyber cartography的概念,研制了以“cyber cartography atlas”为代表的语言制图(language mapping)系统[71],在北美地图学界有一定影响,但也没有得到普遍的认可,因为赛博空间的描述和定义仍在讨论中。文献[72]分析了地图学的历史、当前的危机和今后的走向,代表了欧洲学者对地图学发展的认识。在一定程度上,提出以地理信息科学(GIScience)作为主体,将地图学、地理学、地理信息系统、摄影测量学、遥感和大地测量作为6个支撑学科。但是,这个认识偏于保守,仍然没有在地图学中给社会人文科学的介入留有余地,只在地理学中列出了传统地图学所需要的自然、人文、区域等地理知识。

可以发现,人文社会领域的专家已经主动地涉足地图学,并从另一个视角诠释了地图学的时/空理论,这不但说明地图表达空间事物的能力已被更多学者所认可,并反过来强化和完善了地图学空间认知的理论与方法,颇有殊途同归的感觉。因此,新地图学的主体必须为这个逐渐扩展的空间提供地图学基础理论和方法的支持,以适应他们的需要。归纳起来,新地图学的理论与方法至少包括以下内容:

(1) 空间认知的原理。认知科学使我们知道地图是大脑定位本能的模拟和物化,是人创造的了解生存环境的工具,有助于人们空间意识的传递,有助于创造性思维的迸发。

(2) 空间数据的获取、处理和建模。这一部分是新地图学功能的体现,改变过去制图者只会以地图和统计资料为依托生产地图的模式。从传统基础地理数据到大数据的处理,再到基于语义本体(重新分类)建立知识空间数据库为知识地图的构建提供数据基础,也应包括空间基准建立和地图投影变换的基础知识。

(3) 符号化或称图示化。这是地图学传统方法的精华,是通过人的视觉读懂地图的关键。现代地图特别是动态电子地图的“图示化”已有更多的选择,符号本身不但体现多维和趋势特征,并有更多的联想、隐喻和形成抽象概念的作用。这是一个从数据到知识的图化(cartogracy)过程。以何种样式,是平面(纸质或平面)还是多维动态地图,还是可进入和可交互的地图,都依用图者的需要和制图者的业务水平而定,不拘泥于固定的模式。如果“地图”是为“可控机器人”服务的,还有一套“非视觉”的定位算法和装置,这是否归于地图一类,尚有很大的争论。

(4) 可视化及相关技术。这里的可视化不是字典上所说的形象化,它有特定的含义,主要指针对哪些“不可见空间”,如抽象空间、网络空间、赛博空间的事物、现象或规律,通过转换或映射的方法变成几何空间的可视图象,让读者通过视觉来加强理解。前面已讲过,此处不再重述。

以上4点并不能代表新地图学作为学科的构成体系,仅作为一个学科的代表性,即组成基础教材的重点内容。其他如地图学史、数字地图编辑与设计、图像艺术和地图美学等相关的课程和知识,则可依培养目标而适当设置。

新地图学的跨学科特点必然引起学科归属的问题。过去,我国的地图学曾在“测绘科学与技术”和“地理学”两个一级学科中作为二级学科存在,前者为国家行政管理、经济建设和国家安全提供地图资源保障做出了重大贡献,后者为我国地理学与地球科学的研究工作提供了重要的方法学支持和表达研究成果的重要方式。

新地图学扩大了服务领域,跨学科的特点日益明显,而现有的学科划分和管理体系与学科专业的科学内涵和服务领域之间已出现了一定的矛盾。2021年初,国务院学位委员会和教育部发出通知,设立“交叉学科”门类(全国第十四个学科门类),以适应新形势下科学、教育和人才培养需要。交叉学科门类的设置,实际上是学科改革重组的信号,因为几乎所有新的前沿学科都是跨学科的,是本学科交叉的新生长点。地图学与当前红火的“图形学”(computer graphics)结合,开辟一个“新世界”进入交叉学科,也是地图学发展中的一个思考,并由不少专家给予支持(5)2019年的“图灵奖”就颁给了25年前《玩具总动员》动画片的设计者E. Camull, P. Haneahan,认为他们对现代图形学的概念、算法、软件和硬件做出了开创性贡献(科技日报,2020-03-26)。。随着社会从信息时代进入知识时代,以探索和表达多维空间为目标的新地图学也可以纳入“空间科学”体系,但空间科学到现在也还没有一个门类归宿。这次很可能进入交叉学科门类。如果新地图学发展为独立的一级学科纳入交叉学科门类,尚待更多的理论、实践的积累和更大的体量,还要看社会发展和学科改革的态势。目前仍以测绘和地理两大学科为依托,做好跨界服务的工作,做出突出的成果,如果赶上大调整的时机,进入跨学科门类的以及学科也是有可能和可期待的目标。

最后,谈谈地图学培养模式的问题。从当前逐步进入知识社会的趋势来看,中专教育逐渐会淡出教育体系,因为即使是第一线的操作手(技术工人)也要具备高等教育的水平才能胜任,高等教育逐步成为国民的基础教育,彼时教育系统大体上将分为成长教育(学历教育)和在职教育(终身教育)两大类。新地图学应为这两类工作者提供不同内容的服务。以Kenneth Field编著的《Cartography》[73]为例,这不是一本系统性很强的教科书,而是用手册的形式按百科全书的体例来编写,既适应了非地图专业,且具有一定文化科技知识水平的制图者的需要,又不必纠缠于地图学中争议较大的理论问题。全书选择了10个专题,分为243个条目,每条解译限于一页,对页配以地图或图表(cartogram)以加强理解,并选用25幅作者认为的经典地图作为实例,穿插于条目之中。10个专题的选择很有代表性,例如视觉文法(visual grammar)、构图(composition)等,概括了当前地图学的理论和方法的主题,隐喻当前地图学的发展趋势。这是适应当前两种地图学培养范式需求的一本著作。虽然有不足之处,但很有新意。逐渐成熟了的线上授课和视频交互教学的方式必然要求地图学的教材选题和教学方法做出相应的改革。这次全球新冠肺炎疫情的持续更促进了这种虚拟空间交流方式的普及。视频教育也将是今后职业培训和终身教育的一种重要方式。文献[73]的选题、结构和该书的出版背景,都预示了这种需求已摆上了日程。

以上谈及的有关空间认知与地图学的五个问题,只是笔者学习中的一点体会,仅供地图学者和地图爱好者批阅,并十分愿意与同行们切磋讨论。