沿江单季稻区控释掺混肥施用效应研究

花可可 李蒙蒙 钟成虎 郭志彬 王道中

(1.安徽省农业科学院土壤肥料研究所, 合肥 230031; 2.养分循环与资源环境安徽省重点实验室, 合肥 230031;3.山东蓝普检测技术有限公司, 东营 257000; 4.茂施农业科技有限公司, 青阳 242800)

0 引言

施氮对提高作物产量和保证粮食安全具有重要作用,但同时也引发了氮氧化物排放、氨挥发和硝酸盐淋失等一系列的氮污染问题[1]。我国氮肥总产量占全球的35%,由于氮肥施用不当而造成的活性氮污染问题日趋严峻[2-3]。一些典型水稻种植区域如巢湖、太湖等淡水湖先后出现了严重的富营养化现象[4]。面对提高水稻产量和防控氮素污染的双重压力,稻田施氮策略需充分考虑氮肥利用率提升和氮素损失环境风险防控[5]。由于稻田生态系统土壤在淹水状态下所形成的氧化还原层使稻田氮素转化过程具有其特殊性,其氮肥损失率可高达50%[6]。近年来,田面水氮素形态及浓度变化被广泛用于稻田施氮环境效应的评估,可有效反映施氮引发的农业非点源氮污染风险。因此,加强稻田氮素吸收利用和田面水氮的研究对农田氮素管理具有重要参考价值。

控释氮肥可实现肥料氮的释放曲线与作物需氮规律相吻合,从而降低农田氨挥发、氧化亚氮排放和硝酸盐淋失等损失,是提高作物氮肥利用率的一种有效手段[7-11]。郑圣先等[12]利用15N标记的控释氮肥模拟试验表明,控释氮肥能明显降低氨挥发、氮淋失和硝化-反硝化的损失,控释氮肥处理的氨挥发量比尿素降低54.0%,氮淋失量降低32.5%。邬刚等[13]关于江淮丘陵区稻田田间氨挥发的研究表明,控释氮肥可减少氨挥发26.2%。徐明岗等[14]研究了我国红壤地区控释氮肥对双季稻氮肥利用率的影响,结果表明,控释氮肥利用率较常规尿素提高了20个百分点。此外,控释氮肥还可有效降低稻田田面水氮浓度,进而降低极端降雨情况下稻田地表径流氮流失的环境风险。目前,国内外学者关于控释氮肥对稻田氮损失过程、通量及田面水氮形态等进行了大量研究,但这类研究结论多基于控释氮为主的室内或田间试验所获得。实际上,控释氮肥价格远高于普通肥料,多用于科学研究,难以在大田作物上广泛应用。为降低控释肥的生产成本,大田作物上所用的控释肥多为控释掺混肥[15]。但目前关于控释掺混肥一次性施用对稻田氮素吸收利用、土壤氨氧化过程及其田面水氮素形态变化尚未进行系统研究,因此限制了人们对控释掺混肥施用下稻田氮循环过程的全面认知。

沿江地区是我国长江中下游的水稻主产区,也是水环境的敏感地区,该地区降雨丰富,且种植类型复杂多样,具有稻-麦、稻-油、稻-稻和稻-休闲等典型的种植制度。相关研究较多集中在控释氮肥对稻-麦和稻-油轮作制度下水稻氮素累积、氮肥利用率及氮平衡的影响等方面[16],而关于控释掺混肥施用下单季稻氮素吸收利用率、土壤氨氧化过程及田面水氮形态特征的研究极少,特别是从植株-土壤-水体的角度系统阐述控释掺混肥对单季稻氮素利用及其环境效应的影响研究尚未见报道。本文对沿江地区进行不同用量控释掺混肥的田间肥效试验,分析单季稻种植制度下作物氮素吸收累积、氮肥利用率、土壤氨氧化菌组成和田面水氮的变化特征,阐明控释掺混肥一次性施用对水稻氮素农学及环境效应的影响,为确定单季稻区环境友好的施氮方式提供理论基础和科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验区域概况

试验区域位于长江下游南岸,安徽省池州市贵池区江镇梅里村,气候属亚热带季风性湿润气候区,年平均温度16.1℃,年平均日照时间为1 900 h,多年平均降雨量为1 500 mm,6月中旬至7月中旬是主要雨季,为“梅雨期”。平均无霜期242 d,作物种植方式为单季稻-休闲。土壤类型为水稻土,质地为中壤,0~20 cm土壤基本理化性质为:pH值(土质量与水体积比为1∶2.5)为6.4,有机质质量比20.4 g/kg,总氮质量比2.2 g/kg,有效磷质量比64.6 mg/kg,速效钾质量比286.3 mg/kg。

1.2 试验材料

供试的水稻品种为“昌两优8号”,普通复合肥配方为18 N-18 P2O5-18 K2O,普通氮肥为尿素(含N 46.4%)。控释掺混肥由茂施农业科技有限公司提供,配方为28 N-9 P2O5-13 K2O,控释氮13%,释放期120 d,释放曲线为S型,控释氮包膜材料为植物油合成的聚氨酯。

1.3 试验设计

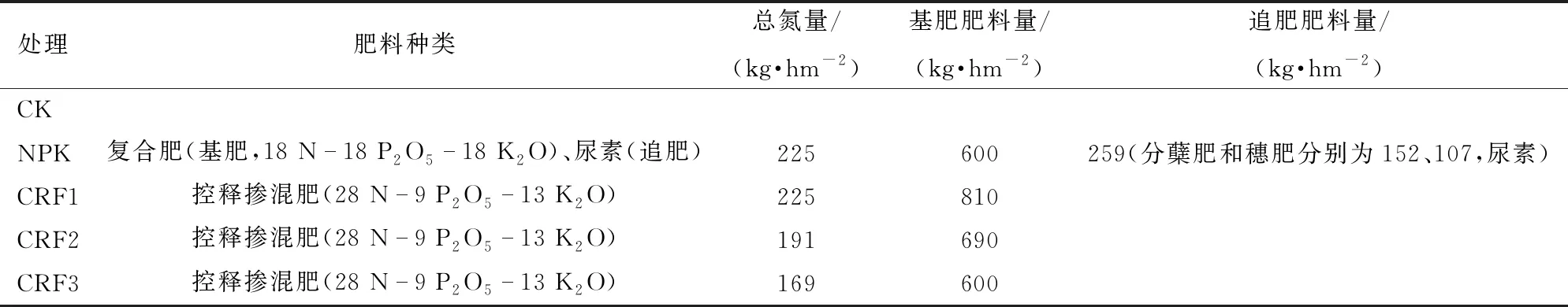

试验共设5个处理:不施任何肥料(CK)、常规施肥(NPK)、控释等氮(CRF1)、控释减氮15%(CRF2)、控释减氮25%(CRF3)。每个处理3次重复,小区面积为30 m2(6 m×5 m)。试验于2020年6月20日开始,10月9日结束。单季稻试验于2020年5月23日播种育秧,6月20日移栽人工插秧,行距和株距分别为0.25 m和0.18 m,移栽密度为22.2万穴/hm2,10月9日收获。整个试验过程中所有处理的田间管理与当地农民习惯保持一致。根据当地农民施肥习惯,NPK代表常规施肥水平,总氮用量为225 kg/hm2,P2O5和K2O用量均为108 kg/hm2,其中氮肥分3次施用,分别为基肥108 kg/hm2,分蘖肥70.5 kg/hm2,穗肥为49.5 kg/hm2。基肥为复合肥(18 N-18 P2O5-18 K2O),追肥为尿素。CRF1、CRF2、CRF3均为控释掺混肥一次性施用,总氮量分别为225、191、169 kg/hm2,对应控释肥料施用量分别为810、690、600 kg/hm2。各处理详细施肥信息见表1。

表1 各处理肥料施用量

1.4 样品采集与分析方法

样品采集:在水稻试验开始前,以整个试验田块为采样单元,利用不锈钢土钻(直径0.03 m),采用“S”形取样方法在试验田块内采集耕层(0~20 cm)土样,人工除去肉眼可见的根茬及秸秆碎屑,掰碎混匀风干过2 mm筛后,分别过20目和100目筛以测定不同指标。收获水稻后,以每个试验小区为采样单元,用不锈钢土钻进行“S”形多点采取耕层土样,混合均匀。土样采集完毕后,立即取新鲜土壤样品测定自然含水率和氨氧化微生物基因丰度,剩余的土壤样品室内自然风干过2 mm筛,混匀后备用;在水稻收获前1 d在每个小区随机选择5穴水稻,将水稻籽粒和茎秆分开后于60℃干燥至质量恒定,称量,获取谷草比,并将干燥的籽粒和秸秆样品粉碎测定植株全氮含量;在水稻基肥施用后定期采集田面水,采样时间为施基肥后1、5、9、24 d(09:00—11:00)。用100 mL医用注射器,不扰动土层,小心抽取5处田面水混合成一个水样,注入聚乙烯塑料瓶中。水样取回后立即测定,少量不能测定的,滴加浓硫酸并冰冻保存,7 d内测样完毕。

分析方法:土壤、植株及田面水样品分析均参照鲁如坤[17]的方法。土壤pH值(土质量与水体积比为1∶2.5)测定采用电位法、土壤有机质含量测定采用重铬酸钾外加热法、土壤全氮含量采用凯氏定氮法、有效磷含量采用碳酸氢钠提取-钼锑抗比色法、速效钾含量采用乙酸铵浸提-火焰光度计法测定;植株全氮含量采用浓硫酸-双氧水消化,凯氏定氮法测定植株各部分氮含量;田面水总氮(Total nitrogen, TN)含量和经0.45 μm微孔滤膜过滤后的可溶性总氮(Dissolved total nitrogen, DTN)含量用过硫酸钾氧化-紫外分光光度法测定,颗粒态氮(Particulate nitrogen, PN)含量为二者的差值;水稻产量采用小区实打实收法,同时取样测定稻谷含水率,折算成干物质量。秸秆生物量根据实测的草谷比计算。

土壤脱氧核糖核酸(DNA)提取与实时荧光定量聚合酶链式反应(PCR)分析根据董成等[18]的分析方法,由上海美吉生物医药科技有限公司测试完成。具体步骤为:每个样品称取0.5 g土壤到Lysing Matrix E Tube。按照MP Biomedicals公司FastDNA SPIN Kit for Soil试剂盒方法和步骤进行土壤总DNA提取。用核酸定量仪(NanoDrop 2000型)检测DNA的纯度和浓度,用浓度为1%的琼脂糖凝胶电泳检测提取DNA的完整性。氨氧化古菌(Ammonia-oxidizing archaea, AOA)所用引物和扩增条件为Arch-amoAF(STAATGGTCTGGCTTAGACG序列,95℃,5 min;95℃,30 s)和Arch-amoAR(GCGGCCATCCATCTGTATGT序列,58℃,30 s,72℃,1 min,35 次循环)。氨氧化细菌(Ammonia-oxidizing bacteria, AOB)所用引物和扩增条件为amoA-1F(GGGGTTTCTACTGGTGGT序列,95℃,5 min;95℃,30 s)和amoA-2R(CCCCTCKGSAA AGCCTTCTT序列,58℃,30 s,72℃,1 min,35次循环)。

1.5 水稻氮肥利用率相关指标

水稻氮肥利用率相关指标[19]分别为:氮肥吸收利用率(Nitrogen recovery efficiency,NRE)为施氮区地上部分总吸氮量和无氮区地上部分总吸氮量差占施氮量百分比;氮肥农学利用率(Nitrogen agronomy efficiency,NAE)为施氮区籽粒产量和无氮区籽粒产量差与施氮量比值;植株氮素吸收效率(Nitrogen uptake efficiency by plant,NUP)为施氮区地上部氮吸收量占施氮量百分比;氮肥偏生产力(Partial factor productivity of nitrogen fertilizer,NPFP)为施氮区稻谷产量与施氮量比值。

1.6 数据分析

所有的测定结果用Excel 2010进行数据的初步整理和汇总,用SPSS 19.0进行统计分析,多重比较采用最小显著差异法(LSD)检验,显著水平p<0.05;用Excel 2010进行绘图。

2 结果与分析

2.1 控释掺混肥对水稻产量及生物量的影响

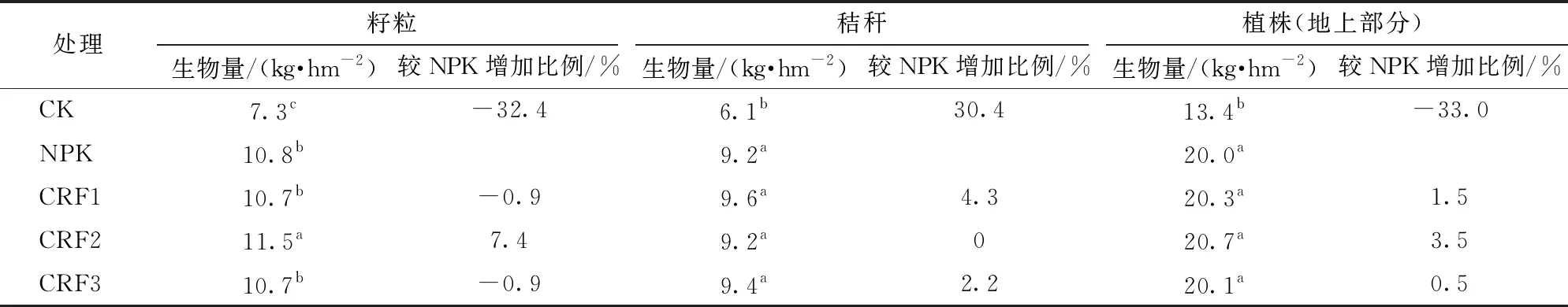

由表2可知,与CK处理(7.3 t/hm2)相比,NPK处理显著增加水稻产量,比例为47.4%,基础地力贡献率为67.8%。控释掺混肥处理均不会造成水稻减产,但其对产量的影响因减氮量的不同而呈现差异。其中CRF1和CRF3处理水稻产量均为10.7 t/hm2,与NPK处理(10.8 t/hm2)相比,无显著性差异,而CRF2处理产量最高(11.5 t/hm2),增产7.4%,差异显著(p<0.05);所有施肥处理秸秆生物量均显著高于不施肥处理CK (p<0.05)。控释掺混肥处理秸秆生物量与常规施肥处理为同一水平,无显著差异。结果说明,控释掺混肥对水稻产量有很好的作用效果,其中控释减氮15%处理效果最佳,而对秸秆生物量并无显著影响。

表2 不同施肥处理对水稻籽粒和秸秆生物量的影响

2.2 控释掺混肥对水稻吸氮量及氮素吸收利用率的影响

由表3可知,所有施肥处理籽粒、秸秆和植株吸氮量均显著高于CK(p<0.05),这表明施氮利于提高水稻对氮素的吸收积累。与NPK处理相比,除CRF3,CRF1和CRF2对秸秆氮吸收均有不同程度的提升。CRF1处理秸秆吸氮量提高36.0%,对籽粒吸氮量无显著影响。CRF2处理籽粒和秸秆吸氮量分别提高12.2%和6.9%,这说明施用控释掺混肥(等氮或减氮15%)能够提高水稻对氮素的同化和吸收能力,有利于氮素的吸收累积。利用氮肥吸收利用率、氮肥农学利用率、植株氮素吸收效率、氮肥偏生产力这4个指标可以从不同角度描述水稻对氮肥吸收和利用的程度。控释掺混肥处理均有利于提高水稻氮素利用率,其中CRF2整体效果优于CRF1和CRF3(表4)。与NPK处理相比,CRF1、CRF2和CRF3处理NRE分别提高20.4%、43.4%和24.8%,NAE分别提高-2.6%、41.3%和29.3%,NUP分别提高9.8%、28.8%和29.8%,NPFP分别提高0.6%、24.6%和31.9%,且CRF1与CRF2间差异达显著水平(p<0.05)。这说明控释减氮15%后提高了土壤持续供应氮素营养的能力,提高了水稻NRE、NAE、NUP和NPFP,为氮肥的高产高效奠定了基础。

表3 不同施肥处理对水稻籽粒、秸秆和植株吸氮量的影响

表4 不同施肥处理对水稻氮素利用率的影响

2.3 控释掺混肥对土壤氨氧化微生物基因丰度的影响

为描述稻田土壤氨氧化过程,本文利用定量PCR的方法测定土壤AOA和AOB基因丰度,以剖析土壤氨氧化微生物的组成特征。不同施肥处理土壤AOA和AOB基因丰度如图1(图中不同小写字母表示处理间差异显著(p<0.05),下同)和图2所示。与CK和NPK相比,除CRF1处理,CRF2和CRF3处理均显著增加AOA的基因丰度。与AOA不同,AOB对施氮量较为敏感,由大到小总体表现为CRF2、CRF3、CRF1、NPK、CK。整体而言,稻田土壤氨氧化菌以AOA为主,所占比例为73.5%~88.4%(图3),这说明本区域稻田土壤氨氧化微生物以氨氧化古菌为主,其所占土壤氨氧化菌总量的比例可能是决定氨氧化过程强度的重要因素。进一步分析表明,CK、NPK、CRF1、CRF2和CRF3处理AOA占比分别为88.4%、85.1%、73.5%、76.7%和80.2%。与NPK处理相比,CRF1、CRF2和CRF3分别降低13.6%、9.9%和6.0%,差异均达显著水平(p<0.05),这表明虽然控释掺混肥处理AOA和AOB基因丰度均有所提升,但显著降低AOA的比例,削弱土壤的氨氧化过程,降低活性氮的损失,利于氮肥利用率的提升。

2.4 控释掺混肥对田面水不同形态氮含量的影响

田面水TN、DTN和PN含量变化如图4~6所示,可看出,除CK处理,NPK、CRF1、CRF2和CRF3处理含量变化趋势基本一致,田面水TN含量随施肥时间产生剧烈变化,施基肥后第1天为含量最高值,第5天开始降低,第9天急剧降低然后在较低水平波动,DTN和PN具有相似的变化趋势。田面水TN和DTN含量的下降与水稻生长对氮素的吸收利用、土壤颗粒吸附、氨挥发、氧化亚氮排放、径流和淋失有关,氮浓度下降的快慢取决于上述各因素的综合作用。整体而言,施肥后1~5 d内是控制氮素损失的关键时期,在该时期内降雨径流和农田排水等活动均可使大量的氮素迁移损失进入水环境,增加水环境污染的风险,因此,在稻田生育前期水分管理对氮素的损失至关重要。

CRF1、CRF2、CRF3处理与NPK处理相比,田面水的TN平均含量分别降低-4.5%、13.2%和24.9%,DTN平均含量分别降低-3.3%、10.6%和22.9%,PN平均含量分别降低-14.6%、33.7%和40.6%,除CRF1处理外,CRF2和CRF3均可显著降低田面水TN、DTN和PN含量,这说明控释等氮处理对田面水氮素控制效果欠佳,而控释减氮处理对稻田田面水氮浓度减控效果显著,可有效降低极端降雨事件下农业面源污染发生的风险,其中以减氮25%处理效果最好。进一步分析表明,不施肥处理稻田田面水氮素形态以颗粒态为主(占62.3%),而施肥处理田面水氮素形态以可溶性为主(73.2%~87.4%),且控释掺混肥施用还可显著提升可溶性氮占总氮的比例,CRF1、CRF2、CRF3处理分别较NPK处理提升12.2%、19.4%和17.2%(表5),这可能有利于水稻对田面水溶解性氮的利用。

表5 田面水DTN占TN的比例

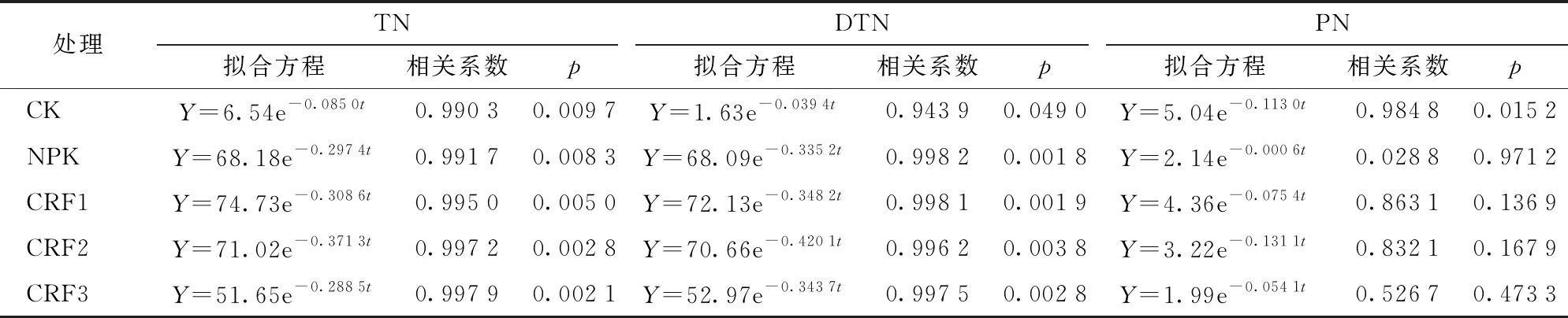

2.5 田面水氮素动态变化的模型表征

对施基肥后24 d内不同处理的田面水TN、DTN和PN含量随时间的变化趋势进行拟合,发现其最优回归方程均为

Y=C0e-kt

式中Y——氮含量C0——反应常数

k——衰减速率t——时间

除PN外,TN和DTN拟合结果均达显著水平(表6)。从拟合方程可以看出,田面水TN和DTN含量在各种因素的共同作用下随时间呈指数递减。CRF1和CRF2处理的TN含量反应常数C0明显高于NPK处理,分别增加9.6%和4.2%,DTN含量反应常数C0分别增加6.0%和3.8%,而CRF3处理TN和DTN含量反应常数C0分别较NPK处理降低24.2%和52.0%。衰减速率k总体规律与反应常数C0相似。

表6 田面水TN、DTN和PN含量动态变化模型

2.6 控释掺混肥对经济效益的影响

表7为不同施肥方式下的水稻种植经济效应估算。单季稻种植方式下,虽然控释掺混肥成本高于普通复合肥和尿素,但控释掺混肥通过提高产量、减少追肥人工足以弥补肥料成本劣势。2020年当地稻谷收购价格为2.2元/kg,复合肥(18 N-18 P2O5-18 K2O)、尿素和控释掺混肥分别为2.3、2.2、2.7元/kg,当地人工成本为1 500元/hm2,结合各施肥处理产量、施肥量和施肥次数,得出各施肥处理的经济效益。CRF1、CRF2和CRF3处理分别较NPK处理相对收益增加2 593.3、4 714.2、3 048.6元/hm2,增加比例分别为15.0%、27.2%和17.6%(表7),说明单季稻-休闲种植体系施用控释掺混肥能提高纯收入,其中以控施减氮15%处理最佳。

3 讨论

3.1 控释掺混肥提高水稻氮素利用率的机理

农田作物氮素利用率与土壤肥力水平、灌溉、耕作、轮作制度、施肥方式和肥料类型密切相关[3]。国内外大量研究表明,控释肥是提高作物氮肥利用率和氮肥减施增效的重要手段,主要因其可通过包膜技术来控制氮素向土壤中缓慢释放,延长作物对氮素吸收利用有效期,将其氮素释放速率与农作物生长规律相结合,达到安全、长效、高效等目的。本研究表明,施用聚氨酯包膜控释掺混肥处理可显著提升水稻地上部氮素累积量及氮肥吸收利用率,整体提升比例分别为5.7%和29.5%,这与唐汉等[20]报道的结果类似。本试验点施用聚氨酯包膜控释掺混肥后,当季水稻氮肥吸收利用率平均值为53.4%,这与吴萍萍等[21]对江淮地区水稻控释氮肥的研究结果较为一致(52.3%),但高于李敏等[16]对稻油轮作制下控释氮肥的研究结果(47.6%),这主要与土壤肥力状况和前茬种植的作物类型有关。

从机理上来说,控释氮肥一方面可有效地控制肥料中的氮素释放,实现氮素养分释放曲线与作物生长需氮规律相吻合,从而减少农田生态系统氨挥发、氧化亚氮排放和径流硝酸盐等活性氮的损失,提升氮肥利用率[22]。例如,邬刚等[13]研究表明,江淮丘陵区缓释尿素与普通尿素配施能显著降低稻田氨挥发。在相同施氮量下,较常规施肥模式,缓释尿素与普通尿素配施稻季氨挥发损失总量可降低26.2%。另一方面由于控释肥中有包膜,特别是可降解的树脂类包膜的控释肥施入农田后,为土壤微生物提供了有效碳源,刺激微生物的生长,从而改变土壤氮循环微生物群落组成和结构。本研究表明,聚氨酯包膜控释掺混肥施用后土壤AOA和AOB基因丰富均显著高于常规施肥处理(图1、2),主要因本控释肥的包膜材料为植物油基合成的聚氨酯,施入土壤后其可直接作为有效碳源被土壤氨氧化微生物利用,促进氨氧化微生物的生长繁殖。进一步分析发现,本试验稻田土壤氨氧化细菌群落以AOA为主,约占80%左右,说明本区域稻田土壤氨氧化过程以AOA为主导,这一结果与董成等[18]研究结果一致。此外,土壤氨氧化过程除与土壤AOA和AOB的基因丰度有关,还与二者的组成比例有密切关系。即仅仅对比基因丰度的变化不足以说明土壤氨氧化微生物对控释肥的响应机制,应密切关注土壤中AOA和AOB的群落结构变化对土壤氨氧化过程的影响。本试验中虽然控释掺混肥处理AOA和AOB基因丰度均有所提升,但显著降低AOA的比例(图3),这表明控释肥施用后可能削弱了土壤的氨氧化过程,利于稻田土壤铵态氮的保持,降低土壤硝化和反硝化作用,减少活性氮损失,进而提升氮肥利用率。

整体而言,本研究植物油聚氨酯包膜控释掺混肥施用后,显著提高了水稻地上部氮素吸收和改变土壤氨氧化功能微生物的群落组成,提高水稻对氮素的累积和利用,对单季稻氮素利用率有显著的提升效果。由于农田生态系统氮素循环过程极为复杂,活性氮损失过程多样,影响氮肥利用率的因素较多,本试验仅从水稻氮素吸收和土壤氨氧化微生物的基因丰度及其组成比例的角度解释氮肥利用率具有一定局限性,今后还应加强土壤硝化潜势、土壤亚硝酸还原酶、氧化亚氮还原酶及土壤氨氧化微生物群落组成与氮肥利用率的定量耦合关系研究,以期更为清晰地解释植物油聚氨酯包膜控释掺混肥对稻田氮肥利用率的提升机理。

3.2 控释掺混肥对田面水氮形态及其流失风险的影响

田面水作为水稻与土壤间氮、磷等营养物质交换的重要载体,其中的氮形态及含量与稻田氨挥发、氮随地表径流和淋溶损失直接相关[23],因此,研究稻田田面水氮含量变化,对于氮素损失,特别是农业非点源氮污染风险评估具有重要意义。王静等[19]研究表明,巢湖流域稻田田面水TN和DTN含量随施肥时间的动态变化特征符合指数模型,这与本文的研究结果类似(表6),而PN无此规律,这可能与水稻生长主要吸收溶解性无机氮(铵态氮和硝态氮)有关。

大量研究表明,稻田田面水氮形态及含量受氮肥类型和施用量的双重影响[24]。从氮肥类型上看,控释肥等氮与常规施肥处理(225 kg/hm2)相比,虽然在施用基肥后的第1天,田面水TN、DTN和PN含量均略高于常规氮肥处理,但从第5天开始,3种氮形态的含量均低于常规施肥,整个观测期内(基肥施用后的1~24 d)2种施肥处理的氮素平均含量无显著差异。从施氮量上来说,本研究中控释减氮15%(190 kg/hm2)和减氮25%处理(170 kg/hm2)均可显著降低田面水TN、DTN和PN含量(图4~6),这与叶玉适等[25]研究结果相似。这说明通过控释肥一次性施用和氮肥减量措施减少了氮肥的投入量,提升水稻氮肥利用率,对稻田田面水氮素含量减控效果显著,并可有效降低农业非点源氮污染发生的风险。

全球气候持续变暖,极端降水和干旱等情况逐渐得到人们的关注[26]。有研究表明,加拿大、印度中部及加勒比海、美国和欧洲等地区的极端降水事件发生频次呈上升趋势[27],我国的极端降水变化态势与全球的态势基本一致,极端降水频数和强度增加的趋势较为明显[28-29]。王强等[24]研究表明,6—7月是长江中下游地区单季稻的种植期,也是强降雨的频发期,该时间段农户常规种植中一般根据秧龄和气温确定水稻种植时间,对于施肥后是否会因为降雨产生氮素径流损失考虑较少。因此,根据区域降雨概率,合理安排基肥时间,首先应避开施肥后5 d内降雨概率较大的时间段,其次是通过调整施肥方式,采用水稻控释掺混肥减氮15%~25%(170~190 kg/hm2)一次性施用的方法可有效地降低沿江单季稻区因氮素径流损失造成农业面源污染的风险。

3.3 施用控释掺混肥经济和生态效应评价

直接经济效应和生态效应评价被广泛用于评价农艺措施的推广应用前景[30]。控释肥一次性施用可保障作物产量,提高氮肥利用率,减少人工施肥的次数,增加直接经济收入[16,31-32]。本试验结果表明,控释肥处理(等氮、减氮15%和减氮25%)较常规施肥相对收益分别增加2 593.3、4 714.2、3 048.6元/hm2,直接经济收入增幅为15.0%、27.2%和17.6%(表7),其中控释减氮15%效果最好,说明本区域施用水稻植物油聚氨酯包膜控释肥,控释减氮15%不仅可以增加水稻产量,每公顷减少34 kg纯氮的投入,实现节本,还可以将氮肥利用率提高19个百分点,并有效降低田面水氮含量,降低农业非点源氮污染风险,利于水环境的保护,实现增效,具有显著的生态效益。

因此,在农业绿色可持续发展的大趋势下,在沿江单季稻区推广控施掺混肥减氮15%一次性施用技术模式符合国家和安徽省化肥减施增效的重大科技需求,实现节本增效,经济和生态环境保护的和谐统一。本试验的水稻种植方式为人工插秧,是本区域水稻种植的传统方式,今后应加强本区域稻田种肥同播关键技术的研发,减少育秧环节对人力物力资源的消耗,并探讨种肥同播关键技术模式下控释肥对水稻氮素利用效率和活性氮减排环境效应的影响,进一步发挥控释肥减施增效的潜能。

4 结论

(1)一次性施用控释掺混肥可有效提高单季稻氮素吸收量和氮肥利用率,其效果因施用量的不同而呈现差异。

(2)AOA是单季稻土壤氨氧化菌的优势菌。控释掺混肥通过降低土壤AOA占比削弱土壤氨氧化过程,降低了活性氮损失,是提高氮肥利用率的重要微生物学机制。

(3)施肥后5 d内是稻田氮径流损失的高风险期。水稻一次性施用控释掺混肥减氮15%~25%可有效降低沿江单季稻区农业面源污染发生的风险。

(4)综合考虑经济效益、氮肥利用率和田面水氮含量,控释掺混肥较普通复合肥在提高经济效益和生态效益(肥料减施和非点源氮污染防控)上均具有一定优势,节本增效,以控释减氮15%(190 kg/hm2)效果最好,宜在沿江单季稻区广泛应用。