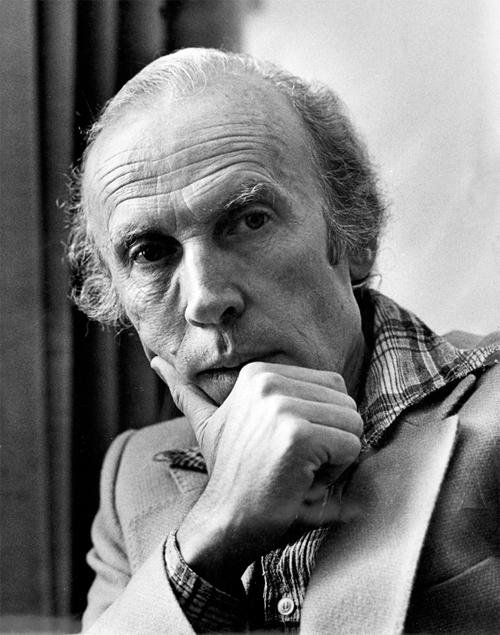

埃里克·侯麦:在色彩迷宫里谈情说爱

刘晗

法国人爱浪漫由来已久,在电影导演埃里克·侯麦 (Eric Rohmer) 的作品中,更習惯透过青年男女的情爱纠葛和微妙对白,发掘被忽视的情感哲理。这位神秘低调的电影导演,还是一位包揽写作、绘画、作曲,偶尔客串演员,在剧组身兼多职的全方位艺术家。正是因为多维度的艺术洞察力赋予了他超前意识和实验精神,所以,侯麦拍摄电影不像在创作,更像在探索:用无限延伸的路途以及看似平淡无奇实则意味深长的对话,触碰人物隐秘敏感、脆弱迷茫的内心世界。作为法国新浪潮的代表人物之一,侯麦的美学风格至今都很难被归类。

“我们不过活,人生就是大银幕,就是电影。”侯麦将人生视为电影,简单细腻地娓娓道来,时而荡漾起焦虑不安的波澜。他的私生活也像极了电影,现实中的埃里克·侯麦与另一个自己——莫里斯·谢赫过着平行的双重生活,就连母亲去世前都还以为自己的儿子还在中学教古典文学。“如果能做成一个好的小说家,又何必当导演呢?”侯麦的文学梦破碎,又从《电影手册》的派系斗争中脱身,兜兜转转年近40才执导了个人首部电影《狮子星座》。他对电影的谨慎态度就像对宗教那般虔诚,这么看来,小资情调的底色在他那里不仅是谈情说爱的愉悦享乐,更多的是曾经沧海难为水的尴尬,这才有了《六个道德故事》里情欲与道德之间的抉择。

无法欣赏侯麦电影的观众大多忍不了剧情沉闷拖沓,而他的影迷却钟情于从喋喋不休的琐碎对话中见真知的格调。他的思考方式正应和了法国思想家亨利·列斐伏尔对于风格的定义:赋予最小的物品、行为、活动和动作以意义。光影、时间、天气都成为主导人物思绪的因素,比起双关影射等功能性指向,侯麦在对白上更偏重于予他人之言亦是予己之言的自省。

《六个道德故事》:内心情欲与道德抉择

侯麦电影让人印象深刻的,与其说是错综复杂的爱情关系,不如说是清新柔和的色彩美学。从电影构图贯穿到人物穿搭,不是刻意为之的戏剧化符号,也无关乎角色和情节的隐喻,它们自然而然融入到电影营造的场景中,像是从普通人日常生活的种种纯粹状态截取的片段,用拉近焦距拍摄走远的人物特写,抓取一种接近他人凝视的质感。侯麦对于颜色的钟情与写作者对文具的偏爱异曲同工,《六个道德故事》最初的草稿就是诞生在不同颜色的本子上,比如,由于面包皮是黄色的,因此《面包店的女孩》特地用了黄色的封面。这份对于颜色的执着就此延伸到了电影中,形成了独具个人色彩的电影语汇。

朋友眼中的侯麦作风正派,而他镜头里的男女主人公却放荡不羁,引导演员跳出沉闷的窠臼,在表达自我情绪的同时借机塑造银幕形象,也是侯麦有别于其他导演的不同之处。在《女收藏家》中开创出以纪录片方式拍电影,将外环境转为内心戏的先河,挖掘生活中不可预知的一面。镜头前的对象并非电影中的演员,而是现实中的自我,表面上让演员自由发挥,但侯麦掌握着他的人物,最终实现人戏合一的效果。如此恰如其分的抓拍,事实上源自侯麦的选择困难症,他懒得兴师动众发起海选演员,通过熟人找演员,而且在拍摄中也有些“尽人事听天命”的消极态度,这和生活中将家事安排得井井有条的莫里斯·谢赫形成了鲜明的对比。

艺术收藏家艾德琳谦逊克己,他在海边遇到的女孩海蒂却像集邮一样笼络着类型各异的男友。侯麦设置了收藏家的角色,像是他的分身,阐释着自相矛盾的怪圈,或是嘲笑知识分子的虚伪自私,抑或暗示他自己在爱情中的态度,看似遵从着道德戒律,事实上却难掩内心欲望,在暧昧间徘徊。侯麦坚信,无论男女,每个人心中都住着一位傲娇的少女:“所有的男人都让我喜欢。因为他们全都让我喜欢,所以我不会要他们中间的任何一个人。为什么选他而不选另个呢?既然我不能全要,那我就一个都不要。”《六个道德故事》围绕着同一个主题展开不同变奏:男主角情路上诱惑颇多,周旋在两个女人之间,在执念与背叛的驱使下落得一败涂地,在道德与欲望的挣扎后悬崖勒马回归生活。

《面包店的女孩》剧照。

《夏天的故事》剧照。

《冬天的故事》剧照。

侯麦电影里男性“思想大过行动”者巨多,他们很多时候只是在玩单机游戏,私下沉浸在对女性肉体的想象中,但又期待与她们展开一场柏拉图式的精神恋爱,比如《午后之爱》的婚后出轨,还有《克莱尔的膝盖》中即将步入婚姻的中年外交家邂逅少女克莱尔,产生了想要抚摸克莱尔膝盖的念头并在略施小计后如愿以偿:“触碰她的膝盖是最粗暴的事,是唯一不能做的事,同时也是最容易做的事。我感到这个动作既简单又不可能。就像你在悬崖边上,只要迈出一步就能纵入茫茫大海,但是即使你想这样做,你也做不到。”这种求而不得和三角关系的制衡,即是让角色面临情欲与道德的抉择,侯麦在把握内心戏上有着独到的洞见,拿捏得恰到好处。

人间季节:爱情原本无可言说

跨界艺术家令人叹为观止的“分身术”任由他们穿梭于各个领域,大多数人也因此声名鹊起。而侯麦的“分身术”却像是逃遁者的游戏,最亲密的家人和朋友也被他频繁变换身份的怪癖行为搞得一头雾水。在生活里,他是莫里斯·谢赫,朋友们口中的“大莫莫”;在文本创作中,他是25岁写成小说《伊丽莎白》的作家吉尔贝·科尔迪耶 ;在拍摄片场,他才是与一众演员打成一片的埃里克·侯麦。在电影上他又表现出双重性格:一面是创作派玩物丧志的颓废姿态,沉迷于16毫米黑白默片和天真少女;一面是古典与现代兼具、备受追捧和尊重的批评家。

从平淡逃往虚构,只有拍电影时才能让侯麦捕捉到从事其他艺术无法带来的幸福。特别是以文学创作为底本的电影有着无限自由度和可塑性,“四季故事”系列電影的四季诗意流转就像周而复始的感情线,千言万语也说不尽的爱情事实上原本无可言说。这4个独立的故事并非按照4季顺序而展开的,却有着一定的关联。题材上,《夏天的故事》讲了几个年轻人的爱情:贾斯伯在度假时遇到了3个性格迥异的女孩——餐厅服务员玛歌、狂野性感的苏兰和极其善变的琳娜,周旋于3人之间的他像是进入了多角恋迷阵,难以脱身。与《夏天的故事》相对,《秋天的故事》则讲了人到中年的尴尬窘境:欧嘉莉丧夫多年,儿子的女友罗欣为了摆脱前男友锲而不舍的追求,把他介绍给了欧嘉莉,好友伊莎贝尔也帮忙介绍男友,自己却对这位先生产生了幻想。

从主人公意图来看,《春天的故事》里自作多情为朋友牵线的少女娜塔莎以及对爱情充满假想的哲学女教师让娜,又与《秋天的故事》有着契合点。在人物设置上,《冬天的故事》讲了一对阴错阳差失散的情侣的故事:痴情的菲利茜带着查理的孩子辗转两次恋情,都因她不能忘怀旧爱而分手,最终在公车上她等来了与查理期待已久的重逢。相较于《六个道德故事》里的3人布局,“四季故事”加深了人物关系的复杂性,《冬天的故事》里的“一女三男”就与《夏天的故事》里的“一男三女”相呼应。

识得放弃,才有转机。势单力薄的一方总成为侯麦剧本里“整蛊”的对象,面对感情分歧和选择的女性大多理性睿智,而男性则是左右摇摆,他们滔滔不绝,似乎是在掩饰他们遇到爱情时的无话可说。男女主人公经历了一波三折,无论是收获了爱情还是空欢喜一场,殊途同归皆无定论,开放式的结局更会让观众浮想联翩。

作为导演,侯麦喜欢与非专业人员共事,他只要求演员“是什么样”,而不要求“做什么事”,就像他所说:“我用的都是纯粹业余的人,他们并不想做专业演员。我喜欢他们动作的单纯。我没有教他们如何表演,可以说这是我‘指导得最少的一群演员。我面对他们的态度是冷静的,有距离的。他们互相都认识,因此一点都不拘谨,我感觉好像在拍纪实短片一样。但其实并非如此,剧本都是我事先写好的。”相比动辄特效华丽的大制作、天价片酬的演员阵容以及引爆热点话题的剧情,侯麦从不被市场趋势和流行审美所牵绊,“低成本、小制作”却拍出了格调高雅的经典之作。也许形式大过内容的故事会带来感官上的愉悦,但我们对于电影的期待可能仅仅是在他人的故事里找寻属于自己的答案。