林璎:建筑因自然而生

刘晗

说到林璎,绕不开她显赫的家族背景:被誉为中国第一位女性建筑学家、身兼作家和诗人的姑妈林徽因,同为建筑大师的姑父梁思成,曾祖父为清末革命家林孝恂,祖父是革命家林长民,叔祖父是黄花岗烈士、《与妻书》的作者林觉民……在美国,林璎的名气可比肩贝聿铭,身为国际建筑大师的她继承了书香门第的博学基因,上个世纪80年代耶鲁大学建筑學院最年轻的博士,如今也和姑妈一样成为建筑界的传奇人物。

林璎所有的作品融入了东西方意蕴,无论是博物馆装置艺术还是纪念碑设计都围绕着自然环境以及人类社会的关系展开,在彰显建筑之美的同时,又不乏艺术的隽永之味。她的建筑语汇不仅仅是物理空间的布局谋篇,还有文化注入到场域中的历史意义与文化内涵。林璎将建筑与艺术的创作对标到小说和诗歌,一个重视逻辑叙述和实用效果,另一个凭借象征传达感知放飞自我,就像她用30年写就的自传《雕刻大地》,在地志景观中营造出独具个人风格的拓扑实验,她用大头针绘制河流,用绿草制造山川起伏,以理性的建筑语汇延伸出的美感,朴实流畅且富于灵动柔和的张力。

战争、女权、种族、环境……很难想象,经林璎之手的作品蕴含着如此厚重的议题,但观者却看不到深藏其中的悲哀与恐惧,感受到的反而是爱与崇高,以及超越时空的触动。“我知道你在看到我的作品时,你会哭。不论你们怎么看我的作品,只要每个人在看到这些作品时油然而生的切身感受,才是最后的评断标准。”沉浸式的作品像是语言与记忆的交锋,尤其在阐释人与大地的关系上更凸显参与感。

亚裔的困惑:备受争议的成名作

亚裔在西方世界的处境一直以来都被视为一个备受争议的话题,即便他们掌握了一定的话语权,融入了主流社会,但也逃不掉饱受侮辱和鄙视的目光。从小生长在俄亥俄州的林璎回望自己的成长过程,亚裔身份为她助力的同时,也曾因此遭遇过尴尬。

作为当地唯一一户非白人居民,任教于州立大学专攻陶艺的父亲、教授诗学的母亲与世隔绝、远离喧嚣,为林谭、林璎兄妹二人在后院营造了一片颇有禅意的竹林,厅堂里悬置着中国字画,日常家用的彩釉餐具都出自于父亲的巧手,艺术氛围渗透到了家里的每个角落,对美的渴望也化作她未来的追求,无关乎任何利益。林璎的父母亲鲜少提起家族往事,直到杂志约稿找上门,她才略知一二。也许是清逸的生活塑造了林璎独来独往的个性,直到考入耶鲁大学建筑系遇到志同道合的伙伴才有了改观。

林璎从小浸淫在西方文化中,但中式家庭氛围以及道听途说的东方文化吸引着她不断探求个中神秘意味。她发现自己对东方建筑有着天然的兴趣,不仅如此,还特地前往日本研习禅宗文化,穿梭于东西文化之间,林璎的设计无疑成为西方审美主导的艺术界里独树一帜的典范。从小剑走偏锋的她在耶鲁大学求学时选了丧葬建筑这门课,鬼使神差地为后来的一举成名做了铺垫。时逢“越战纪念碑”征集设计方案,林璎一段偶然为之的手稿构思和设计草图从上千份候选作品中脱颖而出,21岁的业界新人成为世界瞩目的焦点。

林璎的设计手记中记录着她的创作初衷:“很多纪念碑无法列出所有被杀害的士兵姓名以纪念在战争中消失的生命,这件事让我认识到要创作一件强调生命个体的作品……在选址场地,我有了一股将大地切开的冲动。想象中,我切开大地,打磨切面,像一座晶洞……我想让这座纪念碑个体化、个性化,同时聚焦个人的体验。我想忠实反映时间,反思我们同战争和损失之间的关系。”

在纪念碑施工期间,林璎休学一年全程参与施工,从新人作业到华盛顿地标建筑,困难指数可想而知,她自己都惊讶这个作品的雏形竟然来自橡皮泥,黑色如镜面般的花岗岩墙体像打开的书延伸到两侧地面处又逐渐消失,整体呈“人”字形,墙面上刻满阵亡者的名字。在斩获奥斯卡最佳纪录长片奖的影片《林璎:强烈而清晰的洞察力》里她坦言了自己的设计初衷,她自问纪念碑的意义何在,无疑是人在战争中付出的代价应该被后辈所铭记。大理石上死者的姓名在日光照耀下反射到观者那里,只有直面死亡和苦难才能走出阴霾,顿悟生命的意义,与现实和解。

林璎的设计中标获得了来自学界的肯定,但仍有多方质疑纷至沓来:越战纪念碑为何会交给一个亚裔设计师?而在此之前林璎认为艺术是没有国界的,更无关乎种族。在媒体的煽风点火下,越战老兵、保守派大亨纷纷以“黑色疮疤”的骂名群起而攻之,不过这件备受争议的处女作还是捧得了美国建筑学院设计奖和总统设计奖,然而双重褒奖并不足以抚平林璎内心的创伤。这一段至今不忍提及的遭遇让她想起姑妈林徽因初到美国读建筑被拒的经历,从纪念碑施工动土起,她很少再去现场,虽然参与其中却像个局外人,待风波逐渐平息,她才辗转哈佛后又回到耶鲁重启求学之路。

女性的觉醒:从女性之桌到“汇流”景观

经历过纪念碑风波的林璎曾一蹶不振,从建筑系学生到名誉博士,再到耶鲁校董,正是人生的起伏让她重新认识到了身为建筑师的艺术表达和使命所在,“我们每个人都是整体意识的一部分,通过我们的作品、形象、思想、写作等而彼此关联。我们将在这些沟通中告诉未来的一代,我们是谁、曾经做过什么,可能的话,还包括我们将对他们产生什么样的正面影响。”

刚入行不久,林璎就发现女性在建筑界很难立足,耶鲁大学直到建校近两个世纪后才在建筑系招收女生。正是目睹并经历过职场上的性别歧视,她才决定设计“女性之桌”。水从黑色花岗岩圆桌边缘滴落,桌上雕刻着的耶鲁女生在校人数螺旋式展开,从零起步逐年递增,预示着时代的进步。女生不再被视为有别于男性的异类,她们同样富有独立的精神,正如林璎不会因遵循传统秩序与教条而放弃自己的想法,毕业后她没有进入建筑事务所工作,而在纽约开了家私人工作室,自由的氛围赋予她更多的想象空间,先后创作了阿拉巴马州蒙哥马利市的“民权运动纪念碑”、宾夕法尼亚鸟类保护区的露天祈祷台、密歇根大学的“波浪草坪”以及纪念美洲印第安原住民的“汇流”景观等作品。

越战纪念碑。

民权运动纪念碑的创作源于马丁·路德·金的《我有一个梦想》,当她读到“除非正义和公正犹如江海之波涛,汹涌澎湃,滚滚而来”时灵感迸发,失衡的基座意味着社会的不平等,可控的水流寓意自强不息的生命力,时间刻度暗含个体的死亡撬动历史的变革。林璎接手曼哈顿城区的美国华人博物馆,华裔身份让她更加得心应手,从主楼向底层展现出华裔移民在不同历史时期的境遇变迁,搭建起传统与当代文化的桥梁。

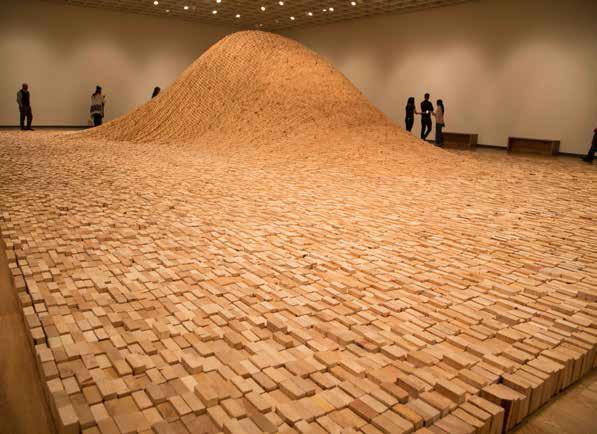

林璎系统景观作品,由65000块2x4英寸的木块整齐排列,自地面堆砌起的硕大隆丘。她创造了各种神奇的角度,启发人们去感受和发现人与大自然之间的关系。

从2000年起,林璎用了将近20年时间将惯用的极简主义的秩序和节奏感带入到户外宏大的“汇流”景观中。为了纪念200年前路易斯和克拉克西行,沿着哥伦比亚河谷建起6个大型艺术装置,探索每个部落的文明和生态,同当地的原住民一起书写原生的历史,重拾自然与建筑之间的本真关系:“最好的建筑是这样的,我们深处其中,却不知道自然在哪里终了,艺术在哪里开始。”

林璎获2009年美国国家艺术勋章,奥巴马总统亲自为其授勋。

大多数建筑师的使命即是营造一个宜居环境,林璎的职业起步却是为逝者建造纪念碑,因此,她的创作理念的维度随着时间流逝已经不再止步于為存在者筑巢,捡拾被遗弃的碎玻璃堆砌成花园,将废弃物化腐朽为神奇足以阐释源于自然物尽其用。近几年,她一直着手的作品《什么正在消失?》不再是一座静态的实体,而是打破了现实与虚拟的传统壁垒,将互联网划为建筑基地,用图像、声音、影像等多媒体可视化技术展示已经消逝的动植物物种和不复存在的人类栖息地。在实地的展览中,观众在黑匣子剧院里戴上光学眼镜在屏幕上看到或伸手触摸到濒临或者已经灭绝的动物。这座被她称作“最后的纪念碑”聚焦人类对环境的破坏以及生物多样性的锐减,在线收集每个人的生态记忆,拼凑出当下自然界现状,由集体无限时创作,警示多于缅怀悼念,以真实经历阻止暴行也许就是纪念碑的意义。