明清徽州货币交易的历史考察

王育茜(安徽博物院) 钱玉春(合肥市文物管理处) 夏 楠(中国人民银行合肥中心支行) 李 婷(安徽博物院)

明清货币交易复杂,一般认为,明代货币包括银、钞、制钱。明代中期白银成为实际的主要货币,有学者认为这是一个自下而上的货币选择过程,最终白银货币化在明代得以确立[1]。清代继承实施银两为本位的银、铜平行货币制度,白银与铜质货币是货币体系中的主要存在。传统银两在明清时期经历了重要的发展变化。徽州作为具有独特文化属性的地域,货币的具体使用情况有着自身的特色与规律。

徽州位于安徽南部,自北宋宣和三年(1121)开始,领有歙、休宁、祁门、黟、绩溪、婺源等六县,繁荣数百年。由于徽州人强烈的宗族观念和契约意识,促使徽州文书生成并得到妥善保管,加之较为封闭的地理环境和良好的保存条件,大量的徽州文书躲过战乱、经受住自然侵蚀得以保存下来。徽州契约文书总量庞杂,内容涉及徽州社会的方方面面,包括买卖文约、招承租约、合同书、阄书、继书、遗嘱、诉讼案卷、票据、田赋单、官文、告示、会书、信函、收借条、账单、账册、黄册归户册、鱼鳞图册、推单、货单、札书、戏本、神符等等。自宋至民国,徽州契约文书延续八百余年,尤以明清时期为大宗。目前徽州契约文书分散收藏于国内外三十余家研究单位及个人。随着研究工作的逐步开展,多家单位陆续将收藏的契约文书整理影印出版,这也是本文的资料基础。

1947 年傅衣凌先生对徽商进行了开拓性的探讨,《明代徽商考—中国商业资本集团史初稿之一》成为深入系统研究徽商的开山之作。上世纪五十年代开始,徽州契约文书被大量发现,1957 年余庭光《徽州发现了宋元以来的契约》较早进行了徽州契约文书的介绍。上世纪八十年代开始,徽学进入研究的高潮阶段,大量徽州契约的原始资料被系统地整理出版,研究成果也大量增加,社会经济方面的研究主要包括契约与合同的异同、土地典当问题、土地亩产量问题、徽商经营问题、明代赋役制度、山场林业经营方式等,此外,会票制度、杂税征收等也有涉及。近些年,随着徽州文书基础整理工作的推进,以徽州文书部分辑录为依托,围绕着买卖价格、所卖物种、买产原因、找价契等方面的研究逐渐展开,对于民间借贷、典契的研究也已出现。其中,针对银钱本体的研究是极少的,仅对明初白银货币化问题的探讨较为系统,如傅衣凌在《明代前期徽州土地买卖契约中的通货》中考察146 张买卖契约,分析明代前期通货情况;李若愚在《从明代契约看明代币制》中分析了《明清徽州社会经济资料丛编》226 件契约文书的银钱使用;万明在《明代白银货币化的初步考察》中根据427 件契约文书分析明代白银货币化过程。此外还有吴秉坤在《清代银钱价格问题》中根据黄山学院所藏58 份徽州契约文书,研究银钱比价问题。李红梅的《从土地文书看清代货币使用的地域差异》是目前收集契文较多的,整理了596 件清代土地文书中银钱的使用,对乾隆三十年(1765)开始出现铜钱使用做了重点阐述,并比较北京、福建、徽州货币使用情况。

以上研究中使用的文书资料,主要局限于祁门、歙县、休宁三地。伴随着货币研究的深入,需要在大量契约文书基础上,进行明清徽州六县货币总体研究,尝试复原明清徽州民间货币使用的整体情况。考虑到研究的主体为货币,我们重点考察“徽州”“明清”“买卖交易”的契约文书,且以散件文书为主,主要包括,卖(典)田、地、山、塘、屋契,卖身契,租赁契,卖树、豕等契。对于加价契与推单,若契文中有买卖交易的银钱记录,也考虑纳入。借贷款、税单、存单、钱(银)票等暂不纳入。我们共筛选了34614 件徽州契约文书[2],对符合以上标准的10907 件买卖交易契约进行重点考察,其中明代契文2385件,清代契文8496 件[3]。通过契文记录的货币种类进行百分比统计,以时间、地域、交易类型为线索,进行纵横两方面的比较,展现徽州明清货币交易的发展状况。

一 徽州货币交易的总体特点

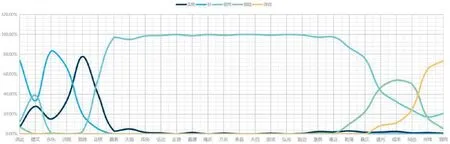

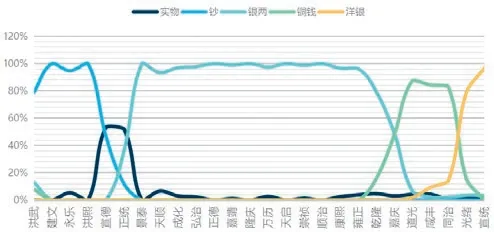

明清时期徽州地区除了一直存在的实物交易外,货币的主要类型包括钞、银两、铜钱、洋银等。总体呈现出以银两交易为主的状态,这种状态在明中后期(景泰年间及以后)至清雍正时期表现得尤为稳定,白银是这一时期主要的货币选择。明代前期与清代中后期的货币选择则表现出更多的复杂性(图1)。

图1 明清徽州银钱总体变化示意图

明代前期徽州货币主要使用银两、钞、铜钱(制钱)等,实物交易在明建文、宣德年间出现过两次高峰。铜钱,即制钱,所占比例一直非常低。白银的使用早在洪武时期就已经少量出现,建文年间占比达到40%,之后突然下降,至宣德景泰年间重新出现并迅速发展,最终交易比例达到90%以上。钞在明代前期的使用起落幅度较大,洪武、永乐时期达到80%左右,而建文、宣德至正统年间下降,最终于正统之后不见于徽州交易中。

清代中后期徽州货币使用银两(可能包括清后期本国银元)、洋银(可能包括清后期本国银元)、铜钱(可能包括制钱与清后期本国铜元)等[4]。银两所占比例在雍正之后逐渐下降。洋银交易在道光年间开始大量出现,所占比例逐年攀升,至宣统年间高达近80%。铜钱在雍正以后逐渐上升,至道光至同治前后达到了短暂的高峰,之后逐渐下降。实物交易的比例一直是极低的。

白银货币是徽州货币交易中的主要选择,景泰至雍正年间主要使用传统银两,自道光年间开始,外国洋银所占比例逐年攀升,成为清朝末年最重要的白银新类型。明代早期,对于白银形制、成色等的规定极少,名称很多,包括花银、柳笑银、梅花银、青笑银、青蚨银、青尖银、白脸银、细丝银、狮银、煎银、白笑银、笑银。至正统年间,始有“八成(色)银”的记载,后期仅万历与崇祯年间出现“九五色银”的少量记载。

清代徽州银两交易采用虚银表述,平准标准选用的是河平、街平、定平、漕平、官平、库平、正平等。漕平纹银是使用时间最长的标准,从乾隆直至宣统年间;河平纹银仅出现于清代乾隆至道光年间;库平纹银间断存在于道光至咸丰及光绪年间,不见于宣统年间。官平纹银仅出现于嘉庆、光绪年间;正平纹银仅在咸丰至同治年间出现过。银色基本要求九色以上,其中约定九五色银、九六色银的偏多,显示出对于这两种成色的偏爱。我们注意到,光绪年间开始,清政府开始试铸银元,但是对于其计价单位使用“两”还是“元”经过了漫长的争议。库平是这一时期官方指定的平准标准,直接标注于银元上,库平在宣统年间未见,可能由于宣统二年(1910)《币制则例》中对于货币单位的统一规定,而在宣统年间采用“元”计价,存在于“洋银”的统计中,当然这仅为一种猜测,需要资料的进一步证实。

徽州洋银在清道光年间开始迅速发展。主要包括英洋、本洋、光洋、乌洋、印洋、鹰洋、官洋等,有的详细标为英光洋、光本洋。外国银元在早期流入中国的时候,进入流通之前需要加盖戳印,“光洋”在徽州文献中的出现,体现了徽州洋银使用方法和习惯已经发生了改变,倾向使用未加盖戳印的外国银元。在众多洋银中,“英洋”占比接近40%,是最受徽州民众接受的洋银。“官洋”在徽州文书中仅出现一次,为同治年间。清政府仅于乾隆年间在西藏发行过“乾隆宝藏”,1889 年以后才正式铸造银元“光绪元宝”(又称“龙洋”),因而契约中所述“官洋”当不是清政府发行的官方银元,可能是指受清政府认可的外国银元。“印洋”究竟是“鹰洋”的错写,还是从爪洼岛过来的西班牙银币,尚需确定。乌洋也尚不能确定来自什么国家。

徽州白银交易中,还有些特殊的存在,比如清代后期出现“英洋+本洋”等组合形式,反映出货币交易的灵活程度。

我们还注意到一些特殊的货币表示—折钱,具体有三折钱、六折钱、七折钱等,折钱集中出现于乾隆至光绪年间,尤其以嘉庆、道光年间为多。日本学者岸本美绪提出,这是清代中期用钱向用银转换的过程中产生的特殊使用方式,为用银计价,交易中按照固定比值的铜钱交易[5],可备一说。我们发现,徽州契约文书中的七折钱等,仅仅出现于歙县,不存在于徽州其他地区,表示出较强的地域特点。此外,九六钱、九七钱主要出现在祁门地区。这些货币表述的区域性,是否代表特殊的使用方式?六串钱、七数(吊)钱是否也以折钱的方式使用?这些都有待进一步的研究。

二 徽州各区域的货币使用特点

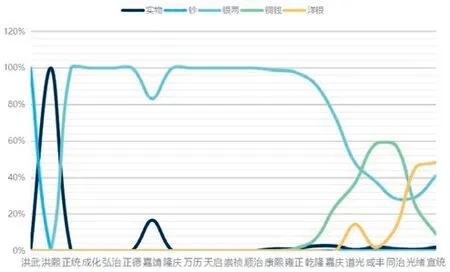

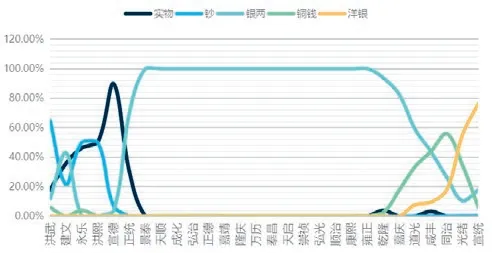

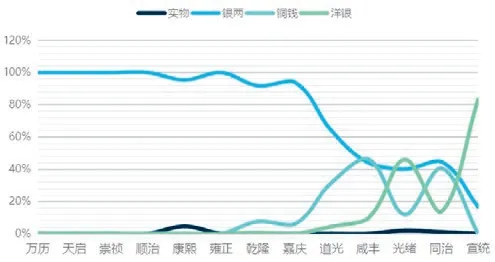

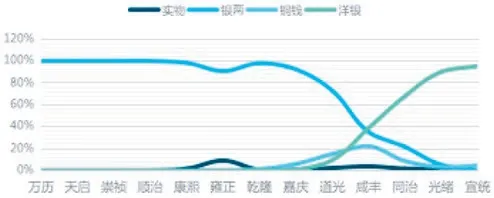

明清徽州下辖祁门、休宁、歙县、黟县、婺源、绩溪六县。我们所考察的徽州文书中有10003 件来自明确的地区,其中祁门3157 件、休宁1154 件、歙县3103 件、黟县1137 件、婺源1429 件,绩溪23 件,除了绩溪契约收集的较少,不具备具体分析的条件外,我们对其他地区有明确年代的货币使用信息分别进行了分析(图2—6)。

图2 歙县明清银钱变化示意图

图3 休宁明清银钱变化示意图

图4 黟县明清银钱变化示意图

图5 祁门明清银钱变化示意图

图6 婺源明清银钱变化示意图

歙县货币交易集中表现出对于银两的偏爱,银两在明正统年间出现并迅速占据主导位置,占比高达100%。清后期光绪至宣统年间,银两比例在经历不断下降之后出现反弹,这种现象也同样出现在休宁。清代后期洋银占比较徽州其他地区低。嘉靖年间,银两交易出现了明显的下降,实物交易增长明显。休宁银两在明代使用得很早,洪武年间就有10% 的交易量。银两的大量使用,略晚于歙县。清宣统年间,交易货币主要为洋银与银两,其中洋银的交易比例较歙县多。黟县货币交易在道光至同治年间,经历了洋银、银两、铜钱三种货币不断波动交织的时期,宣统年间洋银交易迅速上升,占比超过80%,银两和铜钱的交易比例则急剧下降。祁门和婺源地区货币交易最为突出的是清后期洋银交易迅速上升,交易比例达到近100%,银两交易几乎没有,洋银成为该时期最主要的货币类型。

三 大宗交易展现的特殊性

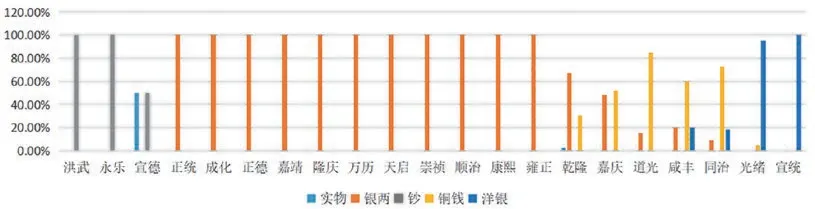

作为大宗交易的代表,明清徽州地区“卖房契”的单独统计,有利于了解不同交易类型下的货币使用,在对比了小额交易(主要为典、当、租等行为)的货币使用情况后,我们发现卖房契约中货币的选择表现得更为严谨,而小宗交易的灵活度更高[6]。

徽州房屋交易中,明初至宣德年间主要使用的是钞。正统开始,白银的使用才出现并居于主导地位。至清雍正年间,银两一直都是卖房交易的唯一货币选择。乾隆时期开始,铜钱开始出现,并在嘉庆年间超过银两,成为主要的交易货币。咸丰年间开始,洋银的占比逐渐升高,至宣统年间成为最重要的货币选择。货币的整体发展过程,基本符合明清政府对于货币市场的政策安排,表现出民间对于货币政策的遵守与选择。我们统计的契约文书包括红契和白契,可见这种遵守更是一种民间的自觉行为(图7)。

图7 明清徽州卖房契的银钱变化示意图

小额交易货币使用的灵活度明显较高,呈现出对新型货币的较早接受。首先,白银的出现早于明政府的规定。明代前期,在政府禁金银推广钞币的政令下,小额交易仍以实物和银为主,官方推广的钞并不居于主要地位;其次,清代中后期,银两在交易中消失得很快,最后存在于道光年间。道光年间是小额交易的重要节点,这个时期的货币种类也是最多的。另外,实物货币几乎伴随整个明清时期,表现出小额交易对于实物货币的依赖。

对比大宗与小额交易的货币选择,我们发现“大宗用银、小宗用钱”的一贯认知,在徽州地区的契约交易中可能需要重新思考。大宗交易的白银占比很高,但并没有表现出对于白银交易的偏执,小额交易表现出货币灵活性的同时,也没有更加偏爱铜钱。因而这种货币选择,当是基于白银交易为主的一般特征下的选择。

四 徽州货币交易的历史文化因素分析[7]

徽州相对封闭的地理环境、独特的文化氛围,使得货币的具体使用呈现出自身的特点。其社会背景因素复杂而多样,受到政府货币政策的规范和束缚,战争的直接影响,并与徽商兴衰、徽州社会思想观念的变化密切相关。

(一)政府货币政策的影响

洪武元年(1368)朱元璋颁行“洪武通宝”钱制,规定铜钱为民间流通的主要货币,由于铜料难得,“有司责民出铜,民毁器皿输官,颇以为苦。”[8]洪武七年(1374)立钞法,设立宝钞提举司,第二年,颁行“大明通行宝钞”[9],罢停铸钱各局,时而禁止金银货物交易。正是在这一社会背景下,徽州契约中洪武年间钞和制钱的所占比例都呈现出不低的状态。由于明政府对于发行的钞数量没有任何的限制,导致钞价下降严重。洪武二十七年(1394)政府禁行钱,“令有司悉收民间钱归官,依数换钞,不许更用铜钱,限半月内,凡军民商贾所有铜钱悉送赴官。敢有私自行使及埋藏弃毁者罪之。”[10]此后,再三下令禁止用金银交易,甚至外藩朝贡之时,也赏赐钞。我们注意到,洪武之后,徽州地区的制钱交易确实极少出现。明政府除了禁行钱,对于使用金银的处罚也在加大,永乐元年(1403)“以钞法不通,禁用金银交易,犯者准奸恶论,有能首捕者,以所交易金银充赏。”[11]永乐二十年(1422)定阻挠钞法罪,坐以大辟,全家罚款并发往边地充军[12]。严峻的法令下,徽州民间的白银交易在永乐至宣德年间基本不见,而钞币交易上升。宣德八年(1454)政府又铸宣德通宝钱,之后关于钱的法令多次反复,对于历代钱也重申可以使用[13]。这种禁钱政策的反复,加上钞的大幅度贬值、私铸恶钱充斥市场,极大地影响了徽州民众对于制钱使用的信心,加之白银货币的冲击,直至清雍正时期,制钱的使用比例一直很低。宪宗成化年间“是时钞一贯不能直钱一文”[14],一直存在于民间的白银交易突显出来,白银成为人们的首选货币,在货币流通中承担了实际主导地位,至正德三年(1508)“以太仓积储的钱供给官员俸禄,以十分为标准,钱一分银九分。”[15]“嘉靖年间确立了银钱二元本位制”[16]。神宗万历年间宝钞完全废止[17]。与政府规定不同的是,徽州地区自正统年间开始,白银交易所占比例直线上升,成为明代中后期交易的主要货币,而钞币至景泰年间已完全不用。白银流通与钞币废止时间,明显早于明政府规定。

清代基本沿用明代的货币制度,实行银铜平行本位制[18]。清代前期的对外贸易中,中国一直处于出超的地位,大量的外国银元流入中国,冲击着中国原有的银两称量体制,这种冲击和变化最早在广东等沿海地区发生。1800 年开始,随着鸦片的输入与年剧增,白银的流入逐年减少,道光十年(1830)前后,中国在对外贸易中开始变为入超,白银向国外流出。“银贵钱贱”背景下,咸丰三年(1853)至次年,12 种大钱进入流通领域,然而大钱的发行,造成了铜钱流通的混乱。徽州铜钱的使用恰在道光至同治前后出现了峰值。光绪二十六年(1900)广东局铸造铜元,虽然徽州文书记录无法区分制钱与铜元,但是根据统计的“铜钱”交易在光绪之后占比持续下降,可以推断铜元使用在徽州契约交易中影响较小。咸丰三年(1853),政府仿民间发行官票(官银票)与宝钞。光绪二十三年(1897)清政府设立中国通商银行,发行银两、银元、钞币。本研究范围内并没有发现该时期徽州明确的钞币记录。光绪年间开始,洋银迅速成为徽州地区交易的主导货币,至宣统年间,所占比例已经接近80%。1910 年,在华通用的外国银元一共有15 种,重量、成色多有不同[19]。本洋在长江流域一带的势力,一直维持到19 世纪末,尤其是在安徽,直到1900 年,每枚还值白银九钱以上[20]。光绪十五年(1889),中国最早的银元由广东造币厂试铸,作为法定货币而存在,宣统二年(1910)颁行《币制则例》,正式采用银本位,以“元”为货币单位[21]。由此可见,徽州货币的整体发展基本符合政府的货币政策,体现了徽州民众对于政策的遵循。

(二)徽商兴衰的间接推动

徽商是徽州府籍的商人,他们自宋代开始就已经外出经商,成化、弘治年间迅速发展壮大,成为著名商帮,至道光中叶开始逐渐衰落、解体[22]。明清徽商兴衰期与银两交易的兴衰期在时间上大致吻合,徽商的发展与货币的使用是相互影响的。徽商早期的发展需要白银,而白银的使用又促进了徽商的发展。徽商形成早期得益于从事长途商品的贩运活动及商品囤积活动。面对钞币的贬值,白银的使用无疑很大程度上便利了交易的发生,徽州成化、弘治之前就已经大量使用白银交易。至弘治五年(1492)“开中折色”制的推行,徽商进一步壮大,形成著名商帮,同时白银主币的实际地位得到突显。

徽商发展起来后,“用孝养厥父母”[23]。移居扬州的盐商,大抵“以流寓入籍者甚多,虽世居扬而仍系故籍者亦不少”[24],对于修建祠堂、族谱,置族田等不遗余力,大量资本回流徽州。此外,徽商的经营范围广泛,但主要还是围绕徽州地区,其对于资本市场的巨大影响,以及对于徽州宗族事务的支持,都在一定程度上影响到徽州本地货币的使用习惯。

徽商在徽州六县发展特色与水平的不同,资本的需求量和运作模式不同,可能间接影响到各区域货币使用特点。盐、典、茶、木虽然都是徽商主要经营的类别,然而徽州各县各有所擅长。除了黟县、绩溪从商风习较晚(乾隆中叶以后)以外,明中期其余各县行贾之风已经很盛。歙县的盐业尤其突出,“吾乡贾者,首鱼盐次布帛”[25],歙县“业贾者什家而七。”[26]歙商到两淮最早,且人数众多“两淮八总商,邑(歙)人恒占其四。”[27]“邑种商业以盐典茶木为最著......彼时盐业集中淮扬,全国金融几可操纵,致富较易,故多以此起家。”[28]“歙之巨业,商盐而外,惟茶北达燕京,南极广粤,获利颇赊。”[29]作为徽商最主要支柱的盐商,掌握着巨大的财力,对于银两的需求量大。这与银两作为主要货币大量使用最先出现在歙县不无关系。休宁商人精通于典业,“以货殖为恒产”[30]“典商大多休宁人......凡典肆无不有休人者,以专业易精也。”[31]徽商典本多来源于盐业方面[32],资本流动灵活。明人范言“诸徽人之有质库者,以盐商为徽人也。”[33]反映在契约中,休宁、祁门最早使用白银交易。祁门“服田者十三贾十七”[34],早在唐代就是著名的茶乡,咸通三年(862)歙州司马张途“(祁门)山且植茗,高下无遗土;千里之内,业于茶者七八矣......每岁二三月,赍银缗缯素求市,将货他郡者,摩肩接迹而至。”[35]婺源商人既重视茶叶,又重视木业,“婺源贾者率贩木”[36]。至道光之后,作为徽商支柱的盐商已经衰落,同治光绪前期,茶商再度中兴,“商业昔以盐、典为大宗,近则以茶叶为命脉,......有唐宋之遗风焉。”[37]与外国商人之间的茶、木贸易增多。作为善于经营茶、木的祁门、婺源两地,在这一时期明显呈现出洋银交易比例迅速上升的情况,其中祁门曲线的波折程度更为明显,宣统年间均近100%,洋银成为地区市场上流通的最主要货币。黟县、青阳一代的商人则主要经营百货、杂货、糖果、酱园、国药、烟酒、文具、刻字、罗经等百货行业[38]。小本经营对于货币市场的宽容度较高,清道光同治时期,洋、钱、银的占比不断波动,最终在市场大潮下选择洋银作为主要货币。

(三)战争的直接影响

战争对于徽州经济的影响最直接,也是摧毁力最强的。如果说,清代鸦片战争的爆发,对于徽州经济的影响是巨大的,货币市场的格局随之发生变化,银贵钱贱的局面出现,那么咸同时期在徽州地区发生的兵燹,对于徽州经济的毁坏最为致命,徽州经济的发展由盛转衰。作为太平军与清军交战最为激烈的一个主战场,徽州是遭受兵燹破坏最为深重的一个地区。从咸丰三年(1853)二月太平军首次进入安徽,直至同治三年(1864)太平天国运动失败,徽州下辖六县共被太平军攻占66 次[39]。数年的拉锯战对于徽州经济的破坏可想而知。清同治元年祁门县沙堤村叶光荣等《上报被烧民房禀状及知县批文抄白》中载族人原本“犹聚一村”“遭此奇灾,逃亡奔走,散处不归”,仅剩在家数十老幼,“夜有牛衣,日无口食”,“前有祖祀,今断香烟,家有田园,无牛耕种”[40]。同治三年曾国藩奉旨实地查明灾情后向朝廷奏称:“据查核,皖南徽、宁、广等属兵戈之后,继以凶年,百姓死亡殆尽,白骨遍野,此受害最重者也。”“徽池宁国等处属,黄茅白骨,或竟日不逢一人。”[41]徽州在咸同年间银两的使用急剧下降,铜钱的使用达到清后期顶峰,这与咸丰时期大量发行虚值大钱有很大关系,更与徽州地区近十年的太平天国拉锯战休戚相关。

(四)思想观念的变化

徽州独特的地理位置,形成一个相对封闭的环境,受到程朱理学的深刻影响,被称为“朱子阙里”“理学之邦”。以血缘为基础建立起来的宗族礼法制,指导着徽州社会的行为,约束着徽州人的思想。“徽州聚族居,最重宗法”成为徽州地区的典型特点。“新安各姓,聚族而居,绝无杂姓掺入者,其风最为近古。出入齿让,姓各有宗祠统之,岁时伏臘,一姓村中千丁皆集,祭用文公家礼,彬彬合度。......千家之冢,不动一抔,千丁之族,未尝散处;千载之谱系,丝毫不紊。”[42]这种“不紊”下的思想是相对保守的,虽然对于保存徽州契约文书起到了很大的作用,但是对于新事物的出现是需要一定接受时间的。在货币的选择上,表现为洋银大量使用的时间较迟,直至道光以后,在白银外流、铜钱流通混乱的情况下,洋银才在徽州交易中逐渐普遍使用。当然,徽州思想观念中的变化也是不容忽视的。清后期徽州对于外来事物的接受程度明显增高,“歙处万山中,习俭朴,......粤匪乱后,......好洋货者多,好土货者少。”[43]洋货对于徽州的冲击,使得徽州的衣食住行都发生了重大的变化。洋银接受的意识环境明显宽松,这可能也是洋银在清后期徽州交易中迅速上升的直接原因。

综上所述,明清徽州契约文书显示,货币交易表现出对于白银的强烈偏爱,洪武年间就存在于民间交易中的银两,自明代中期成为主要货币,这种状态在明中后期(景泰年间及以后)至清雍正时期表现得尤为稳定。明代前期呈现出钞与银两的交互选择,清代中后期银两、制钱、洋银与本国铸造的银元、铜元相互交织,呈现出较为复杂的货币交易状态。道光之后,逐渐确立起洋银的货币主导地位,其中墨西哥洋银最受欢迎。铜钱无论在明代早期,还是清代晚期所占比例都较低。钞在明代早期为官府强制推行。实物交易一直断断续续存在,是人们的依赖。徽州六地的货币交易各有特点。“大宗用银、小宗用钱”的观点在徽州契约中可能需要重新思考。总而言之,徽州社会受到宗族礼法的强烈约束,徽州民间的货币交易,是基本遵守王朝货币政策大格局下的选择,同时受到战争直接影响和徽商资本兴衰的间接推动,表现出与众不同的自我选择。

注释:

[1] 万明:《明代白银货币化的初步考察》,《中国经济史研究》,2003 年第2 期。

[2] 本研究筛选整理的已经出版的徽州契约文书辑录包括:安徽省图书馆:《明清徽州社会经济资料丛编》第一辑,中国社会科学出版社,1988 年;中国社会科学院历史研究所徽州文契整理组:《明清徽州社会经济资料丛编》第二辑,中国社会科学出版社,1990 年;王钰欣、周绍泉:《徽州千年契约文书》(宋、元、明编),花山文艺出版社,2015 年;张传玺:《中国历代契约会编考释》,北京大学出版社,1995 年;刘伯山:《徽州文书》第一辑,广西师范大学出版社,2005 年;刘伯山:《徽州文书》第二辑,广西师范大学出版社,2006 年;刘伯山:《徽州文书》第三辑,2009 年;刘伯山:《徽州文书》第四辑,2011 年;刘伯山:《徽州文书》第六辑,2017 年;中国社会科学院经济研究所:《中国社会科学院经济研究所藏徽州文书类编·散件文书》,社会科学文献出版社,2017 年;黄志繁、邵鸿、彭志军:《清至民国婺源县村落契约文书辑录》,商务印书馆,2014 年;周向华:《安徽师范大学馆藏徽州文书》,安徽人民出版社,2009 年。已经出版的徽州契约文书条目,由于无影印实物,无法分析讨论,暂不纳入研究。

[3] 另外因残损等原因,无法区分明清具体朝代,包括明中后期-清初15 件,明末清初3 件,无时代8 件等。

[4] 在清代后期徽州契约记录的统计中,有两点需要说明。首先,契约对于铜元与制钱极少有直接的标注,基本写为“作钱......文”,清后期出现的铜元,无法从中分开,因而实际统计的“铜钱”,可能包括一定数量的铜元。其次,契约中除了明确记载的“洋银”,基本写作“白银......两”,考虑到清后期本国开始铸造银元,而当时的白银计价单位混乱,无法直接区分出“银两”“洋银”与本国铸造的“银元”。据此,基本归纳为银两、洋银、钞、铜钱四大类。

[5] [日]岸本美绪著,刘迪瑞译:《清代中国的物价与经济波动》,社会科学文献出版社,2010 年。

[6] 考察大额交易的契约数量为203 件,小额交易的契约数量为528 件。

[7] 文中分析涉及的明清前、中、后期划分标准,参考王毓铨:《中国经济通史》,经济日报出报社,2007 年;郑天挺:《清史探微》,商务印书馆,2017 年。

[8][9][14][15](清)张廷玉:《明史》卷81《食货五》,岳麓书社,1996 年,第1151-1166 页。

[10](清)刘锦藻撰:《续文献通考》卷10《钱币四》,浙江古籍出版社,1988 年,第2860 页。

[11] 李东阳:《大明会典》卷31《库藏二》,江苏广陵古籍刻印社,1989 年,第581-584 页。

[12] 万明:《明代白银货币化的初步考察》,《中国经济史研究》,2003 年第2 期。

[13] 弘治十六年(1503)铸行弘治通宝;嘉靖七年(1528),铸嘉靖通宝;嘉靖二十三年(1544)补铸洪武、永乐、洪熙、宣德、正统、天顺、成化、弘治、正德等九种年号钱。载张廷玉:《明史》卷81《食货五》,第1151-1166 页。天顺四年(1460)“令民间除假钱锡钱外,凡历代并洪武、永乐、宣德铜钱,及折二当三,依数准使。不许挑拣。”成化三年(1467)“令内外课程,俱钱钞中半兼收。”成化十六年(1480),弘治元年(1488)再次重申这个问题。载李东阳:《大明会典》卷31《钱法》,江苏广陵古籍刻印社,1989 年,第584-588 页。

[16] 张晋藩、怀效锋:《中国法制史通史》第七卷,法律出版社,1999 年,第400 页。

[17] 陈安仁:《中国近世文化史》,上海古籍出版社,2014 年,第231 页。

[18] 黄天华:《中国财政制度史》,上海人民出版社,2017 年,第2285 页。

[19] 孔晖:《历史沉浮:中国历代通货膨胀录》,中国金融出版社,2017 年,第94 页。

[20] 彭信威:《中国货币史》,中国人民大学出版社,2020 年,第1251 页。

[21] 同[20],第1267 页。

[22] 张海鹏,汪廷元:《徽商研究》,安徽人民出版社,1995 年,第9-16 页。

[23] 张海鹏:《从扬州到徽州的繁荣看明清徽商的历史作用》,《第六届中国明史国际学术讨论会论文集》,黄山出版社,1997 年,第1-20 页。

[24] 嘉庆《江都县续志》卷12,台湾《中国地方志丛书》本,华中地方394 号第2 册,第508-809 页。

[25] 王道昆撰,胡益民、余国庆点校:《太函集》卷54《明故处士溪阳吴长公墓志铭》,黄山书社,2004 年,第1143 页。

[26] 王道昆撰,胡益民、余国庆点校:《太函集》卷16《兖山汪长公六十寿序》,第349 页。

[27][28]民国《歙县志》卷1《舆地志·风土》,民国二十六年铅印本。

[29][31]许承尧:《歙事闲谈》卷18“歙风俗礼教考”,《安徽古籍丛书·徽学研究资料辑刊》,黄山书社,2001 年,第601-612 页。

[30] 万历《休宁县志》卷1《舆地志·风俗》,明万历三十五年刻本。

[32] 王裕明:《明清徽州典商研究》,人民出版社,2012 年,第293 页。

[33] 《光绪嘉兴府志》卷4《城池》,《中国地方志集成·浙江府县志辑12》,上海书店出版社,1993 年,第119 页。

[34] 《万历祁门县志》卷4《风俗》,清顺治十年刻本。

[35] 张途:《祁门县新修闾门溪记》,《全唐文新编》卷802,吉林文史出版社,2000 年,第9760 页。

[36] 《乾隆婺源县志》卷4《疆域志·风俗》,清乾隆五十二年刻本。

[37](清)刘汝骥:《陶甓公牍》卷12《法制科·歙县民情之习惯·职业趋重之典》,清宣统三年安徽印刷局排印本。

[38] 冯剑辉:《徽州商业城镇文化研究—以万安为例》,合肥工业大学出版社,2017 年,第23 页。

[39] 安徽通志馆编:《安徽通志稿·大事记》,“太平军兵争期内皖省府州县经过兵事年月表”,民国二十三年铅印本。

[40] 郑小春:《从繁荣走向衰落:咸同兵燹破坏下的徽州社会》,《中国农史》,2010 年第4 期。

[41](清)曾国藩:《曾文正公全集》卷21《豁免皖省钱漕粮折》,光绪二十九年石印本。

[42](清)赵吉士:《寄园寄所寄》卷11《泛葉寄·故老杂记》,黄山书社,2008 年,第872 页。

[43](清)刘汝骥:《陶甓公牍》卷12《法制科·歙县民情之习惯·食用好尚之方针》,清宣统三年安徽印刷局排印本。