近代中华武术精神的核心内涵、演进逻辑及其当代价值

吴 昊,王晓东,温 搏,王洪潇

(1.吉林体育学院 研究生部,吉林 长春130022;2.安庆师范大学 体育学院,安徽 安庆246133;3.韩山师范学院 体育学院,广东潮州521041)

中华武术精神是武术人在长期实践中凝结的审美情趣、道德规范、价值信仰等精神追求,它反映了中华传统文化的精髓,是推动中华武术绵延发展的深层动力。学界一直关注武术文化精神的挖掘、整理与阐释,成果论及武术精神的源流[1]、内涵[2-4]、演变[5-6]、价值[7]、意义[8-9]等方面,旨在总结武术 文化从古至今绵延传承的哲学内涵与内在价值。而对于传统武术精神探讨而言,晚近时期尤为关键。此时中国外辱当前,内乱频仍,个人发展与集体存亡、民族危难与国家崩析、文化传统与现代转型都在这个历史时期内卷重合、交织发展。近代中华武术精神在如此纷繁复杂语境里凝结集聚,化为中华民族自强、自信、革新、革命所倚重的强大精神动力之一,成为个人觉醒、民族自由、国家独立的重要思想力量。可以说,即使在全球文化沟通、交融、协作的今天,近代中华武术旺盛生命力背后影射的文化精神,对当代武术文化民族性与世界性的维系与弘扬仍有积极意义。有鉴于此,本文尝试梳理“三千年之未有变局”的中国近代(1840~1949年)社会中华武术精神的核心内涵,揭示其演变的内在规律,启迪新时代中华武术的传承与发展。

1 近代中华武术精神的核心内涵

1840年后,封建制度裂解,社会变革加剧,新兴阶级崛起,外来文化入侵,传统武术文化生态环境逐渐分化瓦解。古代中华武术精神则是在这种历史背景之下传承与发展,形成了近代中华武术精神。追溯这段思想历程的演变,研究从文化存在的对象——人的角度,探析其基本生存方式之中包含的核心价值观念体系与自觉的文化精神。

1.1 个人层面:求实创新的自强不息精神

“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”(《周易·象传》),张岱年先生将此看作中华民族生生不息、积极向上的源动力[10]。自强不息意指通过自身的努力,永不停止的完善、充实、超越自己,从而使自己变强大,它是中华文化内涵的纵向进取精神。中华武术吸纳了母系统的文化内核,自强不息成为从古至今历代习武之人独立自主,不断进步,永不停息的进取意识[2]。近代太极拳家群体的工匠精神,表明古代自强武学基本思想的延续[11]。

在“庚子拳乱”的负面影响下,“当时社会人民,颇有以武为危事,而怀戒心者”,尤其是武举制废除后,“社会人民,凡欲以武取功名者,因科举已废,遂多改事他业”[12],武术发展出现巨大危机。此后一时间,武术各界人士都在为武术发掘新的出路。武术家霍元甲在上海创办精武体操学校,西北军将领张之江先生于南京创立中央国术馆,大力宣扬武术强身健体之功效,发掘旧有国术之价值。体育家徐一冰建议“高小、中学应添本国技击(武术)课”,北京体育研究社的许禹生上书《拟请提倡中国旧有武术列为学校必修课》,努力使武术进入学校教育。五四新文化运动后,“近人则以数学,重学,力学,生理学,心理学,估计国术之价值”[13],宣传武术功能,使之武术科学化。20世纪20年代后,武术家们借鉴西方体育竞技的思路创新武术竞技模式,组织了全国武术运动大会、杭州国术游艺大会、国术考试、华北运动会、华中运动会等一系列国术比赛转型武术,使其可持续化发展。由此可见,近代武术先贤继承了古代武人钻研武术技艺时奋发图强、就地取材的朴实意志,在时代困局中升华为武术实事求是、因地制宜、创新发展的进取精神。

1.2 社会层面:兼容并包的和合精神

自从武术下移民间之后,传统哲学与伦理思想逐步影响武术的精神世界。封建宗法社会的结构形成了武术门派和结社两种传承方式,直接造成古代传播武术之时狭隘、秘密和封闭的特点。出现了诸如“传男不传女,传内不传外”、“不传外姓、不传有习武经历者”等门户、门派的传承条例和门规。各门派之间相互贬低、针锋相对,为使自身能在武林独树一帜或独霸鳌头,甚至不惜代价进行残杀、火并。师徒之间的关系也在儒家“三纲五常”的观念熏陶中强化了师父的权威和对徒弟主宰,徒弟成为师父的“私有财产”,师父成为徒弟“父权”的象征。

近代以后,武术的人际关系发生巨大转变。众多武术家学艺期间游历大江南北,遍访名家,交换心得,倾囊相授,使得武艺大成,譬如在近代融合创新的孙氏太极拳、通备翻子拳、大成拳等,尽皆创拳者推心置腹,学得精髓才有的成就。究其深处,这种思想源于武术家们破除门派畛域,促进相互之间和谐交流的和合思想。名扬南方的精武体育会,建会之初霍元甲先生就树立“提倡武术,研究体育,锻造强毅之国民为主旨……尤不争门户短长”[14]的宗旨,并在其主持下聘请了陈子正、吴鉴泉、罗光玉、赵连和等大量知名拳师任教,“从而形成各流派拳师相互观摩、互相砥砺,优者以勉、劣者以奋的从未有过的武术和谐发展新风尚”[15]。近代武术集大成者王芗斋,主张“不拜师”,让徒弟叫“先生”,强调师父为人师表要有责任心,提出解除师徒制,倡导弱化“师徒”尊卑关系,以实战心境对待拳术,支持师徒间“拳艺之争”,常说“学术之争有益,意气之争有害”,足可见其开放包容、不同流俗的“竞合”思想[16]。综上所述,中华武术在近代逐渐扬弃了自私自利的门派流弊,表现出开阔胸襟、兼收并蓄、和谐发展为社群内涵的处事精神。

1.3 国家层面:保国安民的尚武精神

中国武术起源于人类搏击对抗之中,历朝历代的军旅武术,无不注重作战者“心胆”的养练。所以,古代尚武精神是以“打破人骨子里本能的畏难情绪和精神枷锁”,生产军事所需自信、勇武、坚贞不屈的战争精神[6]。清朝建立后,兴文字狱,禁锢思想,军备废弛,萎靡不堪,以至于英国人打开天朝的大门时,怎么也没有想到,曾经令他们朝圣敬仰之地,竟如此老态龙钟,病入膏肓。正如梁启超先生在书中愤言:“中国之历史,不武之历史也,中国之民族,不武之民族也。呜呼,吾耻其言,吾愤其言……”[17]。但是,面对封建与列强的压迫,天地会、小刀会、红拳会、长枪会、太平天国、义和团等民间组织在反清反侵略中发扬与延续了古代尚武精神。

甲午之耻深深地刺激了中华民族。此后知识分子的国族建构,愈发使得武术与“救国”“兴国”“强国”相联系,武术人“为国而战”的行为与思想观念也越来越突出。譬如英勇抗击八国联军的武术家李存义,是时已53岁高龄,后“并天津武术同人,在天津组织武士会,并在北京设立武士分会,专习各种武术”[12]。鉴湖女侠秋瑾以“誓将死里求生路,世界和平靠武装”[18]的侠骨豪情,为倡导尚武爱国、妇女思想解放做出重要历史功绩,后人评价其“强权世界女英雄,尚武精神贯浙东”[19]。不仅如此,在中华民族14年抗战中,李尧臣编制的“无极刀法”,马凤图改编的“破锋八刀”,韩慕侠创编的“八卦形意刀法”,黄啸侠创新的“抗日大刀法”,无不传递出仁人志士们忠贞的民族气节和赤城的爱国情怀。由此可见,近代中华武术尚武精神继承了古代尚武之精义,并将“游侠精神”与挽救家国安危相联系,重新赋予了“侠义”的“国家主义”内涵,进而成为从事武事活动的人所普遍遵循的坚贞、勇敢、担当、忠诚等优良品质为核心内容的爱国主义精神。

2 近代中华武术精神演进的内在逻辑

2.1 武术群体的鲜活实践是近代中华武术精神的演进动力

马克思主义哲学告诉我们事物具有鲜明的实践性和发展性,这一本质属性规定了中华武术精神的近代变迁必须立足于实践需求。近代中华武术精神的演进过程是古代中华武术精神在近代百年不同历史场域中的创新发展过程。在这一过程中,武术立足于本体特征与社会现状,受制于文化传统与文化冲突,满足于文化主体的现实需要,扎根于武术群体的鲜活实践之中。

一方面,近代中国矛盾、危机、救亡的多重情景,促使主体性的人最迫在眉睫地便是解决人的安全的本能需求。作为反抗暴力的手段,武术在三元里人民抗英、太平天国、捻军、义和团运动、抗日战争等斗争中,呈现出自身独特的本体价值,受到近代人士的重视和实践需要。伴随着武术技击满足实践需求之时,武术自身的文化特质也发生了相应改变。这是因为在残酷的现实环境里,武术的核心价值受到不同阶级、不同阶层的认同,并在各群体身体操演下激发群体对自身的情感连接和身份归属,不断推动着武术精神在近代向更加崇高的民族精神转型。

另一方面,武术吸收了传统文化的精华,在实践中会受到本民族文化传统的影响,进而形成符合民族文化心理结构的发展模式。1840年后,资本主义萌生,“农村自然经济的解体和城市商品经济的发展”,迫使许多拳师背井离乡流向城市谋生,他们开镖设局、设场收徒、充当捕快等武术活动,“大大加快了中国武术流派分化的步伐、使武术内容更为丰富多彩了”[20]。20世纪之后,随着传播媒介与知识阶层的出现,武术现代化的进程出现新的图景。旧式军人马良曾记录了这一幕:“各(武术)名流或组织武术机关,造就武术教材;或会集各界人士研究武术;或著述武术专书;或编辑武术杂刊;或设武术场,传授生徒;或延(聘)武士,教授其子女。而军警或以为正式体操,或以为普通运动。各男女学校,或列为正课,或列入课外,各军警长官,更多编辑一部分专门武术之军队;各村镇庄乡,更多组织武术场,聚集同志,练习武术。至此武术教育,遂得复振”[12]。可见此时,武术——中国传统身体文化在西学东渐的背景中逐渐向着西方体育运动改进发展模式。在这场创新中,社会精英小心保存着作为核心的武术技击,而传承至此的古代武术文化结构却被大胆地拆解,并借鉴吸收体育的文化模式,使得武术得以在社会舆论声中,朝着大众化、教育化、科学化、竞技化等方面发展。武术群体对技击的本然追求和现状接受中,重新凝结出武术文化价值,悄无声息的拉动着武术精神发生演化。由此可见,武术在改造中,其对核心技击及其文化的保护,满足了武人追求技击“乌托邦”的文化心理需要,同时也遵从社会时代的要求中西交融、去芜取精,主观上影响着武术发展与各因素(尤其和体育)之间的动态性平衡,客观上生成近代中华武术精神的转型动力。

2.2 武术核心价值观的嬗变是近代中华武术精神的演进实质

“武术价值观是在长期的武术活动中,人们形成的对武术价值功能的认识,它影响着武术人的思维方式和价值取向”[21]。武术核心价值观则是对武术核心价值的看法与观点,是武术中占主导和支配作用的价值观,表现在人与武术的创造性活动之中。

近代资本主义发展、文化冲突、社会思潮等系列因素导致武术价值日趋多元化。鸦片战争的惨败,让“以孤矢定天下”的满清对传统武艺的军事功能逐渐丧失信心。而在民间,三元里抗英、太平天国、捻军、义和团等运动中武术高手云集。他们以“内练一口气,外练筋骨皮,逮到洋毛子,砍个脖子齐”[22]的豪迈之气延续了武术军事价值[21]。在反抗声中,“平民阶层的价值追求变为时代的呼声,上升为民族的集体追求最终成为时代性的民族精神”[23]。

“百日维新”失败后,逃亡日本的知识分子和政治精英看到日本举国“崇军”“尚武”的风气,加之“病夫”话语对国人身体鄙夷的催化与刺激,仰慕国民具有“军人之智识,军人之精神,军人之本领”[24]便成为蔡锷等人鼓吹军国民教育之嚆矢。在资产阶级精英的政治安全意识和国粹主义思潮的合力下,传统武术的武化教育价值受到追捧。郭葆珍在《拟请全国中学校一律添习武术案》中提议“以振起国民尚武之精神,而发挥国技莫大之功用”[25]。可见此时,“‘尚武’成为政府与知识精英进行国民改造的强心剂,也促使了与军人、武术人相关的‘尚武’概念转变为‘新民’精神重塑的重要话语”[26]。社会对武术教育的价值不再是培养像义和团那样冲锋陷阵的死士,而是提炼出勇敢无畏、敢于担当的社会责任感,一种为国为民的武侠精神。

20世纪20年代前后,科学民主思潮与自然体育思想的冲击,“军国民主义已不合于新教育之潮流”进而引发“兵操废除”。资产阶级在一战失败背景下,反思西洋体育价值,并逐渐眷顾民族传统体育(武术)的发展,加速了武术价值向现代化、体育化、西方化的改造,并使之成为近代中国体育教育内容的一部分[27]。1932年,因刘长春在洛杉矶奥运会的失利而爆发了“土洋体育”争论。这场争辩对武术(民族体育)的需要和价值越辩越明,即“需要那适合我们国民性的,洋土合一的,救亡图存的‘民族体育’”“非有此不足以‘复兴民族’及取消‘东亚病夫’之讥,非有此不足以表示中国独立和创造之精神”[28]。至此,双方达成“建设民族本位体育”的共识,“国术”回归国民的自我身体技术,成为国族成员弘扬民族精神的代言词。

总而言之,中华武术在近代的发展深受时代的价值需要所影响,武术群体核心价值观转变的特征与武术精神内涵的变化相吻合,体现在社会阶级和阶层的实践需求之中。中华武术精神在近代每次发生变迁时,都会以武术核心价值观的演变为先兆,这也就是近代中华武术精神演进的内在本质。

2.3 近代中华武术精神融入中华民族精神是其演进方向

中华民族作为一种想象的政治共同体,是在近代政治和文化精英系统的整理与叙事下,“最主要是通过文字(阅读)想象的”[29]。伴随着中华民族的自我认同,中国56个民族的民族精神聚合、交融、凝练、升华形成中华民族精神。因此,中华武术精神融入中华民族精神是与近代中华民族“自我意识”之觉醒相同步。有研究指出,中国近代民族主义的产生大体分为萌发(清末民初)、发展(五四时期)、高潮(抗战期间)3个阶段[30]。

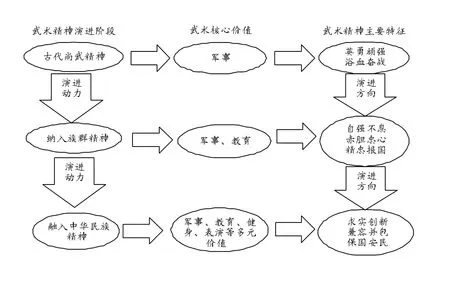

图1 近代中华武术精神的演进规律及主要特征

第一,萌发阶段。1840年后,以“奉天诛妖”为思想的太平天国起义,“见旗人恒切齿,目为妖魔专杀此”[31],昭彰着鲜明的民族情绪。直至义和团时期,拳民高举“扶清灭洋”“扫清灭洋”等旗帜,立场坚定的排斥外族,标志旧的民族主义思潮已登峰造极,其后便向现代民族主义过渡。中国社会从王朝国家向民族国家转变的这一阶段,武术精神从浴血奋战的战争精神,向以国家危亡为己任的尚武精神演化。武术精神与现代国族意识杂糅,出现在个别武术家的实践中。如精武体育会创立后,陈公哲便“立精武精神,以为训练会员之纲领”[32],以“造成一世界最完善,最强固之民族”[32],国族观念可见一斑。

第二,发展阶段。五四新文化运动时期,一战结束导致世界格局大变,民族自决意识深入人心。在文化民族主义的影响下,“恢复固有技能,发扬民族精神,增大个人家国自卫的能力,冀与各国民族并驾齐驱,一洗旧日病夫之耻”[33],这种以弘扬本民族文化为主的国粹文化思潮“其目的在于从历史遗产和文化传统中发掘一种能与强国抗衡的民族精神,以增强民族自尊和自信”[34]。正如张一麟谈到民初武术兴起时所说:“民国成立,识时之士,渐知拳术之为国魂”[35]。这表明,在更加广泛的阶级和阶层内,认同武术精神能为铸就“国魂”服务。武术精神被纳入族群精神一部分。

第三,高涨阶段。1927~1937年,社会平稳给中国留下喘息时刻,“振兴中华”“民族复兴”等诉求开始成长,在“九·一八”事变期间表达愈加强烈。体育领域中,民族主义体育思想竭力强化武术与中华民族的关系。在民族危机背景下,国术与中华民族自我意识相互融通、相得益彰。如王健吾大力宣扬:“武术,是我们中华民族特有的运动法则,是我们中华民族生存数千年之竞争法则,抵抗外族侵略,延长个人寿考,绵延民族生命,全靠中华民族之武术”[36]。随着全面抗战的爆发,各民族武术英雄积极参与到共产党领导下的无产阶级革命战争中来。在战争大熔炉中,中华武术与中华民族关系越加紧密,直至相互融合。自此,武术成为民族认同的象征符号,其精神也随之铸就到伟大的中华民族精神之中(见图1)。这既是历史的进步,也是历史与逻辑的统一。

3 近代中华武术精神的当代价值

3.1 激发新时代中华武术文化软实力的深层动力

中华武术是中国传统体育项目中最具代表性的身体文化样态,“中华武学与其中的精神,使你变得更加刚强,更加自信从容,从而使你养得特有的勇气和斗志,进而升华为对万事万物的悲悯和同情”[37],武术在“民族文化的摇篮中,不断汲取传统哲学、伦理学、养生学、兵法学、中医学、美学等等多种传统文化的思想和观念,使之理论内涵丰富、寓意深刻,注重内外兼修、德艺兼备”[38],深刻透露出中国传统文化的文化印记。当前,“武术文化软实力”作为引起学界广泛关注的概念,已经成为不争的事实。武术文化软实力的提升,对于实现民族传统文化复兴以及民族、国家文化软实力的提升具有现实意义。因此,在世界和平崛起的年代,把握构建和强化武术文化的吸引、精神的感召,不仅有利于增强中国文化软实力,促进实现“中国文化大发展大繁荣”,更影响着崛起的中国在世界的国际地位和国家形象。

传播是文化得以扩散的主要手段,而认同则是被传播者对这种文化是否接受的关键。但在奥林匹克语境下,中国武术为了迁就这种“时尚”的潮流,“除了在技术方法、组织形式等方面实现了与奥林匹克运动的接轨之外,其余的方面并没有得到更多的升华”[39]。而武术技术的传播如果没有与之相符的思想观念作为支撑,是很难被认同的。就像前奥委会主席萨马兰奇所说的“一种拿着奇怪器械的特殊体操”。因此,当前亟需重新整合武术文化传播内容,将中华武术的核心价值、思想观念、精神修养作为新时代中华武术创新传播的核心内涵。因为,我们真心希望的是,武术文化传播能够达到“入人耳”“入人心”的真实效果,能够真真切切地走进国外民众的生活之中,融入到他们的圈子里,将我们的思想与精神真正传播出去,让世界真正体会到东方文化的魅力。

近代中华武术的发展处在中国社会历史承前启后的特殊阶段,近代中华武术精神蕴含了近代武术群体记忆,蕴藏着中华武术人修身齐家、崇文尚武、兼容并包、精忠报国等普世价值观。它在近代与其他社会力量一起,推动落后的中国在1840年后踏上了近现代化。历史总是惊人的相似。有意思的是,西方体育精神在历史中也扮演了同样的角色。李力研曾发现“体育精神是西方走向现代化的一个必要条件。尚武的体育精神与商业文化、科学技术、开明政治等因素共同作用,推动着西方社会走上现代化的道路”[40]。这启示我们:武术精神之中蕴含着东西方思想文化共性的价值观念,存在人类精神的内在互通性。这是东西方生活方式共通的哲学理论。近代中华武术精神可能为西方社会真正理解、接纳和信仰中国武术文化提供重要的“文化共识”。因此我们国人不必谦虚,而应尽力去传播我们武术当中的精神、观念与宗旨,超越东西二元的对立模式,将东方思想的魅力展示出来,向全球分享东方身体文化的意义。竞技武术作为当前武术的排头兵,要从当前的“金牌主义”思想中走出来,向“文化的武术”挺胸阔步。在武术的表象——技术当中思考如何在视觉文化时代,将人本真的追求自由的人格精神、道德情操和审美情趣反映出去。只有这样,人们才愿意去“亲近”武术,也只有这样才会有更多人去理解、接纳和信仰中国武术文化,驱动武术文化软实力的提升。

3.2 助力新时代中华武术思想及其文化生态的重构

中华武术精神与中华武术思想皆是人关于武术的认识,表现为人对于武术价值的考量,客观呈现出人对武术的需要。因而二者同属于武术文化的精神价值层面,皆能体现文化超越性和创造性的本质特征,是武术人超越最基本的生存需要时而产生的一种新的需要。从文化形态来看,武术思想是武术在历史中积淀形成的经验常识、行为规则、道德戒律等自在的存在方式,常有一种“日用而不知”的状态;而武术精神则是通过教育、理论、系统化的知识规范与引导,进而形成武术自觉的存在方式。两者之间相辅相成,影响着武术文化的演化与发展,一方面自觉的武术精神是在历时态、开放性的武术思想中加以提炼、升华而成,另一方面,武术思想及其对象世界会受到武术核心价值观——武术精神的规范的统领作用。

从民国至今,中华武术思想发生了巨大变化。民国年间,军国民主义虽然在五四新文化运动后偃旗息鼓,但其思想内涵却作为文化遗产得以延续,使得“武术救国”成为现实,武术精神逐渐向中华民族精神融合[23]。新中国成立后,武术在“体育化”话语和对“唯技击论”的规训中历史地形成了“体育性的武术”思想[41],武术精神与民族精神发生断裂,向以“更高、更快、更强”的奥林匹克精神看齐。直至新世纪初期,武术入奥的历史尴尬促使人们重新反省武术,此后“‘武术回归’派”“武术‘申遗’派”“‘与国际接轨’的西化竞技武术派”[42]三大思想成为主流,武术精神向民族精神的“寻根”之路延续至今。可以发现,武术精神向民族精神回归是历史所趋,但是由于历史的原因武术精神与民族精神至今处在断裂状态,武术思想在当代社会的状态混乱,没有统一。新时代中华武术思想及其文化生态的混乱、无序与失衡,造成中华武术发展“存在非物质文化遗产的保护与我国传统武术文化的濒于失传之间的矛盾、竞技武术文化与传统武术文化之间的矛盾、传统武术文化传承与现代化社会发展之间的矛盾”[43]。因此,化解武术文化发展的矛盾,实际是破解克制武术思想摇晃不定状态。因为,人创造了武术,人是武术主体,只有解决人的问题,才能从根本上扭转武术文化生态发生异化,推动武术的文化生产,也才能真正推进武术运动向时代精神的方向发展。

近代中华武术的历史过程已经无法复制,但是近代中华武术精神的核心内涵与演进逻辑却为新时代中华武术精神的形成与发展提供借鉴与思考,即,审视当下新时代中国发展,从个人、社会、国家3个层面构建符合时代特征的武术核心价值观,在全球化背景下正视民族主义的合理诉求,借助民族主义的进步力量,努力使其回归到民族精神之中。对新时代中华武术精神的价值考量本质规定了当前摇晃不定的中华武术思想,内在决定了新时代中华武术文化传播的驱动力与核心竞争力,有助于打破武术文化思想及其文化生态的混乱、无序与失衡,助力其时代重构。

3.3 践行新时代社会主义核心价值观的创新路径

武术不仅是增强体质的身体技术,更是传播传统文化,播撒民族文化精神的重要途径。中华武术精神作为自觉的文化,在社会发展中薪火相传、弦歌不绝。它与社会主义核心价值观之间“同源”“同理”“同本”,二者拥有高度的契合性[44]。而近代中华武术精神与社会主义核心价值观之间更是具有唇齿相依、同音共律的高度耦合关系。首先,近代中华武术精神与社会主义核心价值观都继承了中国古代文化精神的内核,都是在与西方文化碰撞融合的过程中,坚持马克思主义思想引领,不断涤荡出的思想成果,是中华民族传统文化的精髓。其次,近代中华武术精神最明显的特征就是以求实创新的自强不息精神,以兼容并包为内涵的和合精神和以爱国主义为核心的尚武精神,这与社会主义核心价值观“国家层的政治理想-社会层的制度导向-个人层的行为准则”脉脉相通。可以说,前者为后者提供了生动载体,后者为前者奠定了时代发展意蕴。复次,近代中华武术精神产生于炮火纷飞、神州割裂的近代社会,从产生之日就是为了中华民族之强大而迸发自身的力量,培育和弘扬社会主义核心价值观,就是为建设社会主义文明指明方向,为中华民族伟大复兴提供精神支撑,可见两者目标早已互为表里,难解难分。

在经济全球化浪潮下,全球不同区域间交流越来越便利、便捷,经济交往活跃同时带动了文化的沟通与繁荣,世界各地文化交流飞速发展,文化交融促进人更加自由。可以说,全球化正不断增添全世界人民日益增长的生活幸福指数。这是经济全球化积极的一面,另一方面资本输入对原有文化生态会产生巨大负作用,诱导民众踏入后殖民主义文化观。单就武术来说,在经济利益的驱动下,近年来武术发展逆潮涌动[45],诸如闫芳、马保国等“假大师”,杂耍卖弄,招摇撞骗;武术门派杜撰、拳种臆造,死灰复燃;武馆商家广告浮夸,荒诞不经。消费主义、虚无主义正托以大众娱乐的概念混淆视听,悄无声息地毒害社会内在良知,造成的恶果积毁销骨。文化的核心是价值观。诚如文化学者司马云杰所言,“这不是文化走向开放状态本身的过错,而是社会缺乏正确的文化价值观念、社会规范及支配行动的精神哲学所造成的国民价值取向的迷误,从而处在了失控和无序状态”[46]。

党的十八大以来,以习近平总书记为核心的党中央大力推动社会主义核心价值观的建设,社会主义核心价值观一经提出,全社会都掀起培育和践行的高潮。社会各界都在将社会主义核心价值观融入到国民教育全过程。中国武术文化寄托着民族的“根”与“魂”,近代武术精神的现代化转型传播,藏身中华武术思想服务国民素养建设真实、可行、有意义的路径。因此,在武术教学中善于分享近代中华武术英雄的故事,阐释近代中华武术的精神内涵,培育学生对近代中华武术的情感认同,实际上就是一堂生动的武术“课程思政”课,就是一次精彩的国民社会主义核心价值观的教育课。如此看来,近代中华武术精神为播种民族精神,践行与弘扬社会主义核心价值观提供了新的方式与途径,为新时代中国公民教育提供了宝贵的现实思想资源。

4 结语

中华武术精神作为武术文化的哲学,在各历史阶段依据不同时代需求会发生显而易见的变化,展现出独特的历史性、社会性、系统性等特征。近代中华武术精神的核心价值体系构建出在个人层面上,由钻研武技的工匠精神提升为武术发展创新的自强不息精神;在社会层面上,自觉地摒弃狭隘自私的门户意识共同遵守和谐发展的和合精神;在国家层面上,发展性地吸收了古代侠义、勇武、坚韧等品质进而升华为精忠报国的尚武精神。这种变迁使得中国在建设民族国家过程中,武术精神获得民族的认同、肯定和坚守并融入到中华民族精神之中。同时也反映出近代政治、经济、社会、文化等因素的对武术文化的合力作用,影射了民族主义的历史力量在推动武术文化形态变迁的具体呈现。新时代中华武术精神的构建应“以史为鉴”,在策略上借助民族主义这把“双刃剑”,努力使其回归到伟大的中华民族精神之中。