“你就是你自己的乐器”

——米歇尔·克伊奈历史性音乐演绎理论之思(下)

文/ 黄琦玲

音乐表演的共性原则

在连奏和润音法的基础之上,笔者将提及三个原则,分别是“身体的投入”“韵律:Tactus与Agogic的弹性节拍”“音乐中的静默”。而这些原则在教授看来,并不局限于西方古典音乐,它们适用于所有音乐的表演特征。

1. 身体的投入

如上文所述,连奏包括重量和方向两方面,它不仅是头脑的概念,更需要通过放松的身体展现出来。克伊奈教授非常强调音乐中的姿态问题,即身体和音乐应该处于运动的关系之中,音乐是在这种动势中产生的。

笔者曾问过克伊奈教授,国内钢琴表演的连奏也强调重量与方向,即第一个音的手臂重量与其后乐音的力量转移,甚至也强调身体的放松,这与教授理论中的连奏有着怎样的区别?当时教授因不了解我所学习的演奏方式,无法回答我的问题。但是通过两个学期的学习,答案昭然若揭——二者最大的区别在于身体参与的程度与地位不同。

在古乐演绎里,身体与音乐共生共息。首先,身体由人的呼吸所带动,二者共同感受韵律中每一个音型的松弛与紧张,并随之设计出身体的运动轨迹。这里的身体并不只是手臂、手腕与手指,而是整个身体;其次,身体应该是放松自如的,哪怕在完成动作之后也要迅速放松;最后,身体应在音乐表演过程中始终投入和跟随音乐的变化与发展,充满意识。总而言之,身体引导音乐,而不是去适应音乐。

然而,在现代钢琴演奏中,我们通常将身体作为达到更好音色效果的辅助品,它的地位是次要的。例如,为了追求饱满连贯的乐句音响,利用落臂和手腕、手臂流畅的线条来带动手指;或是为了追求更强烈的音质与音色幅度,利用手臂的快速爆发力辅以背部的支撑力量向前推,而在轻盈灵动的片段中,则收束手臂的重量,以手指弹奏为主;或是为了营造视觉效果而增加上半身的动作幅度,获得更强的戏剧性——在辉煌炫技的结尾将手高高跃离琴键。

此外,我们所熟知的“呼吸带动音乐”也只是让身体下意识随着呼吸而动作,却没有具体考虑过身体是如何感受音乐的。这样的弊端在于,有些人能够良好地用气息带动身体,而有些人的气息却难以运行,“堵塞”在身体上,由此被视为“没有乐感”。但是,部分人并不是没有乐感,而是无法表达乐感。他们心中能够感受音乐,但却无法表达在呼吸与身体上,从而就无法在表演中引导乐感的流动。那么,只要将呼吸与身体打开,让其完全拥抱音乐的韵律,也就解决了乐感“堵塞”的问题。克伊奈教授的理论精髓,就在于能够将抽象的形象感知具体到可操作的方法之上,达成了身体、头脑和心灵的三者统一。

投入身体的作用能够清晰地体现在技术难点片段中,当演奏者感受不到音乐韵律的“重量”时,是因为身体的紧张使其错过了“重量”。但是当演奏者开始完全关注音乐的跃动,让身体去寻找舒服的动作时,许多心理与身体的技术障碍都能迎刃而解。在笔者看来,教授对身体投入的强调,正是体现了他的观念——“你就是你自己的乐器”。同样的乐器和曲子,不同的人演奏却有着不同的音乐。他将“人”真正地放在了音乐的主体地位。

2. 韵律:Tactus(触)与Agogic(缓急法)

Tactus,拉丁词,意为“触”,它相当于中国传统音乐中的“板”。Tactus最初被运用在圣咏歌唱中,它并没有严格的节奏,每句放下自然的重量之后,以吟诵的方式将句子唱完,再放下一个重量,如此连续。当节拍的韵律或句子的韵律逐渐出现后,Tactus就常指一个小节或一个乐句中的第一拍。而抓住第一拍后,中间地方可以自由处理,这时就出现了Agogic,希腊词,意为“利”“催”“通”,指当把Tactus定下来之后,中间节奏处理具有自由的伸缩度。Tactus与Agogic的结合就是今天所说的rubato(弹性速度),本质为偷时间与还时间。教授还讲到了如何运用节拍器来掌握Tactus,即只打第一拍,这第一拍就是Tactus。

值得注意的是,在教授的连奏观念中,此处的Tactus并不是一个自上而下的重音拍点。正如人的叹息会自然消失,不会戛然而止。Tactus也具有一样的意义,它是具有方向感和重量的音乐动势的源头,作为“起”开始向外划圈,在一个抛物线的流动中演奏Agogic中的自由乐音,并在下一个Tactus中荡开第二个圈。笔者认为用“气韵”一词能够较好地解释音乐中的韵律。表演者要具备充分的立体空间想象力,让音乐的线条充满方向感。那么,身体的放松就是为了能够创造Tactus和Agogic之间规律且自由的弹性,如果在僵硬的身体状态下,显然只能表现出“节拍器打拍子”的效果。此外,因为掌握了韵律的运行,身体也能如钟摆一样在放松的来回惯性里,找到每个音在运动轨迹中合适的位置。

Tactus和Agogic的重要性可以从古钢琴的构造方面进行理解。例如在羽管键琴上,音量和音色的变化不是由手指触键,而是靠音栓来控制的。因而音量无法做出渐强、渐弱的效果,演奏家们只能借助速度上的细微变化,即Agogic,来表现声音的强弱变化与张弛感①,而且乐谱上的渐强、渐弱符号,也并不是一种力度标识,而是模仿声乐气息的打开与收束。由此可见,音乐与语言总是有着密不可分的联系,“趣味”就在于音乐所能表现的细腻的语言和语气的差别。

3. 音乐中的静默

同样,休止也与语言表达密切相关。一个完整的演讲中,声音的停顿长短总是有着特别的讲究,在“无声似有声”的气息暗流里,纵然没有发声,但人们仿佛能够感受到表达的欲望并未中断,它蛰伏着只为更高的腾升。那么音与音之间的静默——休止,也贯穿于音乐作品的始终。对休止的掌握也是润音法的体现之一,它要求听清楚每一个音的音头与音尾,即音的出现与消失。如何控制一个音的结束,是当代表演者都容易忽视的问题。

那么为什么教授会这么强调音的消失?这是因为17、18世纪的音符的时值并不是完全饱满,它可能只有一半的时值,在此基础上略长或略短。直到19世纪瓦格纳的音乐中,他强调音符时值要足够丰满,成为交响乐现代性的重要特征。这也就是为什么连奏的概念发生了变化,它在19世纪意味着音与音连接起来,而在17、18世纪却是指物理音响背后的音乐动势。

西方古典音乐的表演原则

1. 创造音的差异:立体图形

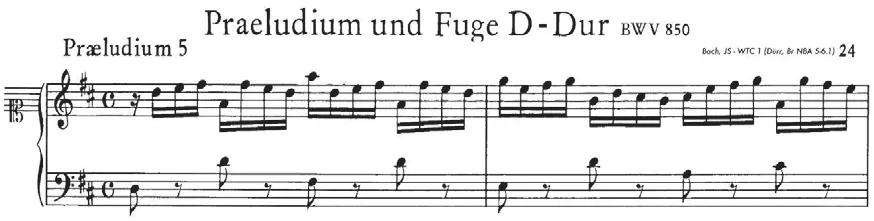

在巴赫的音乐中,旋律的线条感成为一个重要的标志。因此在演绎中一定要结合Tactus所引导的方向感,使音乐上下流动,并将Agogic和重量等都结合在一起,描绘出鲜明的图画感。以巴赫《平均律钢琴曲集》(第一册)中的《D大调前奏曲》为例,右手的旋律线条反复上下行。

例2 巴赫《平均律钢琴曲集》(第一册),《D大调前奏曲》,第1至2小节

然而它并不是轻飘飘的平面线条——“巴赫的音乐就像爬楼梯”,每个音都是在重量之中行走。在音程跨度较大的地方,演奏者势必要带上更多的重量和缓冲时间前往这一个音,从而形成自然的Agogic与分句。

因此,就像人走路一样,每个脚步不可能是同样的重量,音乐也是如此,每个音都在重量的流动中承担着自己的分量,从而产生差异(Nuance)。Nuance,法语词,意为“差距”“差异化”,其范畴包括音质、音量、音的持续、音色、声音的震动、高频、衰变等,更形象的说法是每个音中都有光和影。

1.切实加强领导,建立健全学校德育工作领导责任制。学校要成立德育工作领导小组,校长任组长,分管领导任副组长,相关处室具体负责,班主任和科任教师具体实施,把德育工作摆在学校工作的首要位置,对德育教育的内容、方法和具体活动等详细设计,将道德教育落实到学校教育的各个环节。

现代钢琴演奏越发追求音色的复杂变化,但音色总是要在音乐的流动中自然产生。如果脱离音乐的韵律而刻意追求美妙的音色,则是本末倒置了。尽管很多演奏家也能创造出充满空间感的音乐,将音色渲染共鸣的场域发挥到极致,任由其蔓延,但很少有人会真正强调Tactus作为规则的第一拍,而仅仅是为了节拍不要太拖沓,才强调大拍子的稳定,不是从韵律的角度出发,意识到Tactus作为动势源头的重要性。这不可避免地与美学观的变化有关,从17、18世纪情感美学的“音乐模仿语言”,到19世纪浪漫主义美学的“音乐回归内心世界”,人们所追求的音乐表现力发生了重要转变,从19世纪钢琴作品中更追求和声调性与织体的丰富变幻就可见一斑。并且,这也与19世纪钢琴音响得到极大发展有着千丝万缕的联系,由于古钢琴局限、单薄的音色表现力,才使得语言性的表达尤为重要。随着现代钢琴厚重立体的多层次音色被挖掘,音乐家们打开了音响世界的大门,引领音乐表现方式来到了一个新的时代。

2. 建立等级节拍

例3 海顿 《C大调奏鸣曲》(Hob. XVI:35),第一乐章

通常初学者的演奏会弹成呆板均等的三个音,钢琴专业表演者可能会根据力量转移与手腕的划圈运动,通过一个手腕动作弹奏的三个音来制造“湖面涟漪”的效果。但根据教授的等级观念,三个音的长度是不同的,第一个音放入重量,随后进入方向和动势之中。

从对三连音这一音型的处理中就能看出历史性演绎与现代钢琴表演的差异。对于现代演奏者来说,一切都是从乐音背后的气息与情绪出发,并以丰富变幻的音响效果为目的。而在教授的理论中,我们能切实地感受到音乐的自重,以及与身体真实重量的相生关系。

3. 感悟音乐韵律:附点等节奏型、装饰音与重复音

掌握克伊奈教授的韵律观念后,就更能理解他对附点节奏型、装饰音与重复音的看法。他认为,演奏附点应当具有自由感和表现力,而非以数学的角度去计算。演奏颤音没有固定不变的原则,但唯一不变的是要以歌唱性的方式来演奏。尤其是钢琴演奏者不要用手“做”出装饰音,要将装饰音的“快”想象成歌唱时的声带颤动。重复音经常是音乐韵律最大的破坏者,容易造成音乐的停滞与单调,因而首要任务是为重复音找到手臂前后的运动轨迹,绝不能是垂直下落。以莫扎特《A大调钢琴奏鸣曲》(K331)第一乐章主题中右手的重复音为例。

例4 莫扎特《A大调钢琴奏鸣曲》(K331),第一乐章,第1至6小节

值得注意的是,左右手也各有其韵律。左手保持Tactus规则演奏通奏低音,右手的节奏音型才有意义。在教授看来,今天的人们总是重视旋律而忽视伴奏,在钢琴演奏中也更多地由左手配合右手。实际上,伴奏必须具有独立性和自身的逻辑,独奏乐器才会有更多的自由空间。这也是复调声部的独立性在主调作品中的表现。此外,与现代钢琴演奏者强调和声色彩的紧张与放松一样,克伊奈教授也认为演奏者要对和声的变化足够敏感,才能为音乐和听众带来表现力。

以上三个原则实际上可以归拢为一个核心观念,即音乐是有自重的立体形态,由此才要求头脑想象与身体动作的共同运行。教授常常以中国的书法为例,认为其上下流转且顿挫的笔锋韵律,最鲜明地反映了他理想的演绎观念。如果书法是平面的形态艺术,那么音乐就是时间空间中立体的形态艺术,二者在韵律和流动性方面是极其相似的。

结 语

克伊奈教授对17、18世纪西方古典音乐的演绎,始终牢固地建筑在特定时期的音乐美学观之上。正是因为17、18世纪音乐与语言、舞蹈的密切联系,才令音乐要像说话一样,甚至要随时带上身体的重量,犹如舞蹈一般。然而,在19世纪,许多之前的表演规则都已遗失,才令我们理解音乐的方式与17、18世纪如此不同。不可否认,历史性演绎与当今钢琴表演方法也有着许多共同特征,例如都追求音乐的“变化”与“对比”,重视乐音背后连贯的呼吸情绪,以及和声调性的色彩变化。但正如前文所述,由于音乐表现观念发生了转变,我们务必要以审慎的态度演绎19世纪之前的音乐作品。

而对西方音乐学术研究来说,克伊奈教授的理论也起到了深刻的启发作用。面对理论常与实践脱节的现象,只要将“音乐表现观念”作为研究的中心点,就能向上摸索“是怎样的音乐美学与社会环境对音乐表现观念产生了影响”,向下探寻“音乐表现观念是如何具体化为创作技法与表演规则,并如何被听众所接受反馈”。由此将作曲家、表演者与听众都联结并纳入研究的范围,从而避免了理论与实践的断层,也由此在音乐史学、音乐美学、作曲理论与表演理论与实践诸学科之间架起了桥梁。

挂一漏万,笔者尽可能清晰地展现克伊奈教授的西方历史性演绎理论,希望能唤起人们对早期音乐的兴趣,并加深人们对历史性演绎的理解,在自己实际的练习与研究中有所帮助。(全文完)

注 释:

①周薇,《西方钢琴艺术史》,上海音乐出版社,2003年,第6页。

②更多地指器乐。音乐不再由舞蹈决定,也不由语言或戏剧行为决定,音乐有其自足意识与独立性。转引自Carl Dahlhaus,The Idea of Absolute Music, University of Chicago Press, 1991, p.76。