我国校园篮球一体化课程体系建设的价值诉求与策略

李员厂 郭永波

摘 要:运用文献资料、对比分析及专家访谈等方法,梳理与总结当前我国校园篮球课程体系在课程目标、内容、实施策略与评价等方面存在的问题。秉承“健康第一”的教育理念,以“构建纵向衔接、横向一致、内在统一、形式联合的一体化课程体系”为改革实践导向,明确了大中小幼一体化篮球课程体系改革的价值诉求。提出构建校园篮球一体化课程体系的策略:建立描述精准和可操作的课程目标体系;建立上下衔接的核心课程内容体系;建立灵活的课程实施策略和上下贯通的评价体系;建立“学、练、赛”形式高度统一的一体化体系。

关 键 词:学校体育;一体化体育课程;校园篮球;课程改革

中图分类号:G841 文献标志码:A 文章编号:1006-7116(2021)02-0090-07

Abstract: By means of literature, comparative analysis and expert interview, this paper combed and summarized the problems existing in the course objectives, contents, implementation strategies and evaluation with the current campus basketball curriculum system in China. Adhering to the educational concept of "health first" and taking "constructing the integrated curriculum system of vertical cohesion, horizontal consistency, internal unity and form union" as the guidance of reform practice, the value demand of the reform of integrated basketball curriculum system for college, middle, and elementary schools as well as kindergarten is clarified. And this study puts forward the strategy of constructing the integrated curriculum system of campus basketball as such: establishing the curriculum objective system with description precision and operable system; setting up the core curriculum content system of up-and-down connection; constructing the flexible curriculum implementation strategy and upper and lower penetration evaluation system; establishing a highly unified integrated system combined with the form of "learning, practicing and competing".

Key words: school physical education;integrated physical education curriculum;campus basketball;curriculum reform

2016年《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》中明确提出:“以培养学生兴趣、养成锻炼习惯、掌握运动技能、增强学生体质为主线,完善国家体育与健康课程标准,建立大中小学体育课课程衔接体系。”[1]2018年习近平出席全国教育大会发表重要讲话,“帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”[2]。随着体育课程改革日益深入,从满足学生发展需求出发,建立各学段相互衔接的一体化体育课程已是实现教育现代化的应然选择。本研究将聚焦校园篮球课程体系,分析当前我国校园篮球课程体系的流弊,明确一体化篮球课程体系改革的价值诉求,提出一体化篮球課程体系改革的实施策略,推进我国一体化体育课程建设进程。

1 我国校园篮球课程体系的流弊

1.1 课程目标体系缺乏合理分层与有效衔接

体育教学目标是体育教学的出发点和归宿,并决定着体育教学的方向[3]10。作为纲领性的指导文件,我国课程标准建立了以课程总目标为统领,以领域目标为区分,以水平目标相衔接,以内容标准为指导的目标体系,为体育教学的实施与目标的实现提供了建议,增强了课程的弹性。但与美国2013年版《K-12体育教育标准》始终以身体的运动、运动中的学习、体育的教育为一条主线,并围绕这条主线展开了认知、情感、社会等方面的发展[4-5]相比,我国体育教学逐渐凸显了一系列由双重目标带来的教学问题。加之受主观因素局限和客观因素差异的影响,在具体的篮球教学目标制定与落实过程却总是顾此失彼。首先,目标制定与追求的固化,即仍以运动技能的完成与掌握为主要目标,忽略了篮球课育人、育心的目标。其次,目标描述的模糊化。作为描述性语言,每个人对其意义的理解可能都是不同的,放到具体的篮球教学中,就难以形成统一的标准。教师只能凭感觉去拿捏教到什么程度是了解、达到什么水平是掌握,对于“学会”这样的目标,则更加无法考量[6]。最后,目标层次之间的脱节化。课程标准的目标体系中,各水平层级分别设置了对应的水平目标,而在具体的教学实践过程中,忽略了各学段学生性别、身心和认知水平等因素的差异性,且各水平目标之间设置界限模糊,难以形成有机的衔接。因此在实际教学操作过程中难以贯彻落实“目标引领内容”的指导思想。

体育教学实践中,体育教师不能完全领会教学目标对整个教学过程的引领作用,将提高学生技术水平、增强学生身体素质作为核心目标;也并未将教学目标进行细分,着重篮球技能传授,忽视了篮球课的其他功能;同时在具体教学目标制订时,难以充分考虑学生个体因素和教学实际情况,未能有效地调动学生的课堂积极性,直接影响教学的整体效果和目标的达成。

1.2 课程内容体系缺乏纵向衔接和横向对应

课程标准为课程内容的选择提供大体范围和参考依据。它描述了学生的学习结果而并不限定教师的教学内容;规定了学习领域而不划定科目,因此它不直接规定课程内容,而是通过对学生学习结果的描述间接影响教学材料的编写,增强了内容选择的灵活性。然而,由于主、客观现实因素的差异,同时又要考虑篮球运动主次功能的发挥、内容选择的多与少、内容的趣味性和难度问题、内容的统一性和灵活性、内容的系统性与完整性等,对篮球教师选择与安排教学内容造成诸多困扰。

在教学内容的选择上,课程标准实行更加弹性的设计,赋予了地方和学校更大选择权利和余地,需在具体执行时编制课程方案和实施方案。虽增加灵活性,但同时也为教学实施者针对性地选择教学内容增添了难度。首先,囿于对篮球运动教育价值取向的理解,教学内容选择与设计偏向于单一化的技能学习,反映学生学习和体育教学规律不足,且未能充分考虑学生的身心发展需求。其次,由于对学校体育教学理念领会不够,教学内容的选择。仅强调其完整性和系统性,而忽视了健身性、兴趣性、娱乐性等功能。且在教学实施过程中未能充分考虑内容服务于目标的要求,对学生心理健康和社会交往能力的培养重视不够。再次,缘于对教学实际情况分析不足,教学实践难以实施。各地方和学校,特别是中小学规定性内容偏多,而教学时数安排有限,导致校园篮球教学矛盾突出。最后,因对教学内容衔接的重要性认识不足,致使我国学校体育在教学中存在着大中小学之间相脱节,并没有把14年的教学过程作为整体进行研究的问题[7]。

1.3 教学实施缺乏多元性和有机衔接

课程标准在实施建议部分提供了教学方法的选用建议,虽增加了课程实施的多元性,但在具体教学实践操作过程中仍存在诸多问题。首先,教学模式单一,缺乏创新。目前我国校园篮球教学组织形式单一、模式化。教学仍以性别分组练习为主,这种教学组织方法,往往片面地强调教学内容与要求。在活动中也较多采用单调、重复、强制的形式,使得所有学生在练习内容、难度、进度以及要求几乎完全一致,出现了一些学生“吃不了”或“吃不饱”的现象,甚至陷入了把风格各异、千姿百态的学生培养成一种模式化的人的窘态。其次,教法与学法脱节,缺乏联系。篮球课教学是教师的教和学生的学的共同活动,教法与学法应是相互依存、相互促进的。虽然我国体育教学改革不断推进,但当前篮球课的教学中仍然以“教什么”和“怎么教”作为出发点和归宿,忽略对学生“学什么”和“怎么学”的学法指导,更多的是侧重对教法的探索,对学法的研究不足,始终难以体现教学过程中教师主导作用和学生主体作用相统一的教学规律。最后,教学方法僵化,缺乏灵活性与有机衔接。课程标准明确指出,学校体育是让学生养成锻炼的习惯,培养学生终身体育意识[8]。区别于竞技篮球,校园篮球课程不仅要教授学生篮球技能,还应通过篮球课达到育人、育心的目的。然而,无论是学生性别、学段差异,抑或是水平高低,在教学方法上仍然千遍一律,区别对待与有机衔接便成了空谈。也正由于教学方法的刻板与僵化,使得校园篮球课程教学仅强调对运动技能的传授,而忽视篮球运动能力的培养和对学生心理健康以及社会交往能力的培育。

1.4 教学评价体系缺乏明确的分层和适宜的建议

体育教学是一个有目标、有内容、有方法、有组织、有评价的教学系统[3]170。评价具有十分重要的引领和导向作用,直接影响教学以及教育管理者的行为。教学评价是与每一教学环节紧密相扣的重要一环,如果没有教学评价,或者说教学评价不够完善,那么一切教学效果均将无从谈起,其他环节的价值定论也将在一定程度上失去依托。

课程标准倡导体育与健康学习评价以多元的内容、多样的方法、多元的评价标准和评价主体,构成科学的体育与健康学习评价体系[8]。然而,在落实到具体的篮球教学评价实践时却总是差强人意。一是评价标准描述模糊。由于评价标准描述模糊、笼统,在实际操作中,很难形成相对统一的定论。例如,篮球课评价内容包含了对学生情感态度价值观的评价,但对其评价标准描述较为笼统,导致在具体操作时带有较大的主观随意性。同时受传统评价定势的影响,大部分教学评价仍以篮球运动成绩为准,对心理健康和社会交往能力关注较少,以简单的出勤作为此方面评价的依据,偏离了评价的初衷。二是评价内容权重统一。课程标准中体能、知识与技能、态度与参与、情意与合作4个方面的评价,采用集中专家意见对评价内容进行权重赋值。这在评价实施中存在许多弊端,如学生最终篮球技能学习成绩是以等级制反映,但各等级之间并没有明显的界限,因而在具体操作中会因不同教师评价而形成较大差异。三是专家依据自身经验和篮球运动特点对评价内容权重赋值,其结论的参考价值到底有多大,仍然值得商榷。四是评价形式单一。虽然课程标准提出了多种评价方法相结合的建议,但在实际教学过程中未能真正实现,仍是以终结性评价为主,并没有对学生的学习过程进行持续性评价,评价的意义大打折扣。评价也未体现对学生主体实际情况的研究,而采用统一形式與方法,缺乏针对性。五是评价结果反馈缺失。评价是为了改进教学过程,诊断学生学习困难的症结所在,以协助学生提高学习进度。当前篮球教学中的评价主要以期末考核为主,形成了终结性评价,而又未及时反馈于学生,掩盖了教学评价的本质价值。

教学评价不仅是教学过程的终点,更是下一教学环节的起点。如何清晰地明确评价目标,合理地选择评价内容,恰当地选用评价方法,充分发挥评价主体作用,合理运用评价结果是做好篮球课程教学评价的关键因素,也是当前我国校园篮球教学评价过程中亟待解决的问题。

2 一体化篮球课程体系建设的价值诉求

针对当前我国校园篮球课程与教学面临的困境,继续深化学校体育课程改革已迫在眉睫。大中小幼一体化体育课程体系建设,对学校体育工作将会全面推动,尤其是对学校体育工作中的体育课教学、大课间活动、课外体育活动,以及课余训练与竞赛活动等将会产生显著的促进作用[9]。因此,继续秉承“健康第一”的指导思想,抓好一体化篮球课程体系建设,对实现校园篮球课程改革和学校体育健康发展具有重要的现实意义,同时也是校园篮球课程教学摆脱当前困境的实践诉求。

2.1 一体化篮球课程体系能促进教学更加科学与规范

我国校园篮球课程教学面临的困境,突出表现在教师不知教什么,学生不知学什么,评价不知评什么、如何评等一系列问题。大中小幼一体化体育课程体系建设,将有效地解决体育学科各学段教材内容低级重复、学段不能衔接等突出问题,重新对体育课程教材内容进行分类,建立每个学段需要教什么、教到什么程度、用什么方法教的纵向衔接、横向对应的科学立体的课程体系[10],是对当前学校体育教学问题的最直接回应,也是顺应国际体育教学趋势,全面深化学校体育改革的必经之路。

首先,以课程标准为指导并切实结合学生个体发展特点与规律以及不同地域的实际情况,重新建构具有实际操作性的一体化篮球课程体系,让教师明白教什么、如何教。其次,一体化课程顺应了学生身心和认知发展特点、规律,真正体现了“以人为本”的教学理念,使学生将自身需要自动转化为学习的动力,让学生了解学什么、如何学。最后,一体化篮球课程评价体系能够为篮球课程教学提供全面、系统、科学的评价体系,满足学生身心发展的实际需求,并提倡“立足过程,促进发展”的评价理念,杜绝“终结性”评价,使课程评价更加有序、规范、高效。因此,一体化篮球课程体系的建立为篮球课程教学科学化和规范化奠定了基础。

2.2 一体化篮球课程体系能促使多维教学目标达成

体育课程要达到三位一体的目标要求, 即体质健康促进目标、运动技能掌握目标和健全人格培养目标[11]。它不仅承担着增强体能,掌握运动技能与方法的基本任务,而且要实现学生心理健康与社会交往能力水平的提高,即始终要服务于学生的全面发展,彰显了体育课程教学目标的多维性。

一体化篮球课程体系的建立在促进课程教学科学化与规范化的基础上,实现篮球课程教学的多维目标,以此服务于学生的全面发展。首先,运动参与和运动技能目标。“一体化”是要整体解决不同学段和年级学什么、学到什么程度、怎么学的问题[12]。一体化篮球课程体系建设秉承“区别对待、因材施教”的教学理念,充分考虑不同学生群体的实际情况,让教学内容的选择有章可循、有据可依,杜绝教学内容“低级重复”现象,以有效提高学生篮球课的兴趣和课堂练习积极性,促进运动参与和运动技能目标的达成。其次,身体健康目标。解决不同学段和年级学什么、学到什么程度、怎么学的问题。篮球课教学内容的选择与安排一定是以不同学生主体身心发展特点、规律及实际需求为依据,真正实现“以人为本”,篮球教学也更具针对性和实效性,身体健康目标的达成自然是水到渠成。最后,心理健康和社会交往目标。一体化篮球课程体系强调结合运动项目特点而实施教学。篮球是一项综合性运动项目,不仅是个体在技、战术行动上的对峙,更是团队及心理上的较量,一体化篮球课程体系在体现运动项目特点的同时,兼顾了教学过程中学生心理健康和社会交往目标的实现。

2.3 一体化篮球课程能实现校园篮球“学、练、赛”形式的高度统一

一体化课程体系指出,课堂上所学习的内容,需要在大课间活动时间补充或强化练习,做到学与练的课内外内容高度统一,也使二者聚焦于学生未来掌握一至两项运动技能的目标更好地实现[9]。同时会在课余训练与竞赛活动方面充分考虑各个学段的特点,创设面向全体学生的不同类型的训练与竞赛方案,即拓展课余训练与竞赛的内容,形式上会考虑多元化的方式,力争惠及更多有兴趣、有特长的学生,甚至是全员参与其中,让更多人体验到运动训练与竞赛的乐趣。篮球是一项竞技性、趣味性较强的集体性运动项目,然而多年来我国学校篮球教学一直存在学生“喜欢篮球,但不喜欢上篮球课”的现象,究其原因,单一的技能传授的教学形式摒弃了篮球运动的本质特点,也直接扼杀了学生对篮球课的兴趣。

一体化篮球课程体系在形式上突出学、练、赛一体化,强调校园篮球赛事的组织与开展,以竞赛为突破口,达到“以赛代练、以赛促学”的效果;倡导开展形式多样、内容丰富的篮球竞赛,目的在于使每个篮球学习者都有参与机会,并从中体验成就感,享受参与乐趣,真正实现为学生发展服务的宗旨。与此同时,完善的校园篮球竞赛体系为更多的学生提供展现自我和专业性发展的平台,能够为我国竞技篮球发掘越来越多的优秀后备人才,推动体育与教育的高度融合。一体化篮球课程的建立充实了课余训练,丰富了篮球竞赛活动的形式与内容,扩大了篮球活动参与人群,真正实现学、练、赛的有机衔接与高度统一。

3 一体化篮球课程体系建设的策略

所谓一体化体育课程,就是要建设“纵向衔接、横向一致、内在统一、形式联合”的系统化体育课程[13]。这一理念为我国校园篮球课程的一体化指明方向,更明确了目标。一体化课程体系建设,不仅要认真研究、理顺内容之间的逻辑关系,而且还要依据学生的动作与认知发展、身体发育等基本规律,建构一套集科学性、专业性、引领性、适宜性于一体的完整体系,这项研究不仅是必要的,而且是紧迫的[14]。一体化课程体系建设更加关注与强调各运动项目的特点与规律及体育教学的本质,从實际出发,是综合考虑多方面因素的一次彻底课程改革措施。

3.1 分层建立有效衔接的课程目标体系

2016年《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》指出我国学校体育的总体目标旨在促进学生身心健康全面发展[1]。通过学校体育教学应使学生具有健康的身体和心理、良好的体育体育道德风尚和较强的社会交往能力,其中健康的身体是全面发展的基础,健康的心理是全面发展的保证,良好的体育道德风尚是全面发展的重要支撑,较强社会交往能力是全面发展的重要体现。

一体化篮球课程目标是综合考虑多方面因素,实现课程目标、内容、层级的有效衔接,最终服务于学生全面发展的总目标。首先,保证一体化篮球课程目标的全面性。传统篮球教学过于注重学生运动技能的学习与提高,忽略了学生全面发展需求。一体化篮球课程应转变课程理念与模式,在课程目标设置上要充分考虑学生的实际需要,根据各学段学生身心和认知发展特点,制定与之相符的包含多方面综合发展的课程教学目标,以实现学生全面发展。其次,建立有机衔接的层级目标体系。学生在各个年龄段的身心特点是设计各学段体育课程的根本依据[15]。在制定篮球课程教学目标时,应据此划分不同层级,并建立相互衔接的层级目标体系。在这一体系中,每一个低一级目标可以视为高一级目标的巩固性目标,而高一级目标可以视为低一级目标的发展性目标,且相互之间并非完全孤立,而是循环叠加,最终达到最高层级。最后,目标描述要更加精准和可操作。依据层次目标体系,分别对达成不同层级目标所需要的条件和要求进行精准的描述,不能含糊不清,应避免以往课程对目标达成描述的模糊现象。同时亦要兼顾目标的客观性和可测量性问题,以保证教学实践过程中的可操作性。

一体化篮球课程目标体系注重学生多维目标的达成和全面发展,建立层级目标体系能够正确处理各个学段、不同维度目标之间的有序衔接,目标的描述精准、可操作性强。学生在篮球课学习中掌握一定篮球运动技能的同时,养成良好的锻炼习惯,从而达到培养学生终身体育意识,形成终身体育习惯,使学生终身受益的目的。

3.2 纵向确立衔接的核心课程内容体系

一体化课程体系旨在构建纵向衔接和横向对应的内容体系,即基于不同学段特征建立具有针对性的核心内容体系,使教学内容的选择有据可依。因此,如何实现内容的纵向衔接和横向一致是构建一体化课程内容体系的关键。

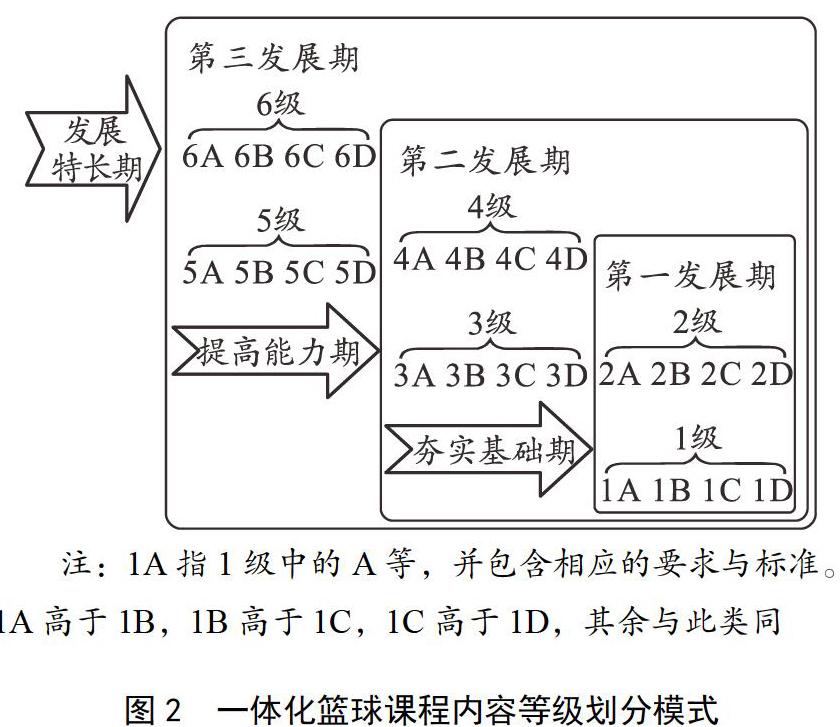

课程内容体系的构建与衔接,通过运动技能等级的划分得以实现,在课程内容体系构建之前,应首先确立其起点——“窗口期”。确立“窗口期”,创设完整的课程内容体系,有助于提高全面发展人才的培养质量,动作技能学习“窗口期”理论,包含存在形式、本质特征、内部规律三层结构体系[16]。“窗口期”需通过实验验证与专家论证得以确立。在此基础上,依据不同学段及运动项目特点,将篮球运动技能等级设定为“6级3期4等”,即在运动技能划分为6级,并将其归为3个发展期——1、2级为夯实基础期,3、4级为提高能力期,5、6级为发展特长期,再根据不同学生的发展需求,将每一级别分为4等,并限定不同需求的学生在每一等中所需的最低限要求。这一划分模式不仅遵循了运动技能形成规律、学生身心和认知发展特点等理论,同时又兼顾不同层次学生需求,切实贯彻了“以人为本”的教学理念,可有效避免因划分跨度较大导致等级的模棱两可,或划分过细而难以操作的现象。

首先,将篮球技、战术划分为1~6等级。其次,以各学段学生身心和认知发展特点、规律以及运动技能形成规律为理论依据,再将6个等级划分3个不同的发展期。由于不同区域之间的差异性会造成同一学段学生在身心和认知发展上存在一定的差距,因此发展期与等级内容划分必须根据不同的实际情况而区别对待,并非绝对统一。最后,根据学生的发展需求,分别对每一等级以4等(A、B、C、D)加以区分,分别对应不同需求的学生所要掌握包含于该级别中技、战术程度的最低要求(見图1)。因此,将篮球技战术内容划分为“6级3期4等”,既能充分考虑学生的实际情况,又可有效避免篮球课教学中内容的“低级重复”现象,以等级的延续实现教学内容的有机衔接。目前,篮球课程内容与评价标准实验已经在中国教育科学研究院选定的百余所不同地区的大、中、小学中展开,将会为后续篮球课程内容的确定和等级评价标准的研制提供现实依据。

3.3 合理规划全面贯通的评价体系

2018年未来教育大会上,北京师范大学校长董奇教授发表《创新教育评价,引领未来教育》的主题演讲,指出未来教育必须另辟蹊径,构建国家新的教育质量评价体系,足见评价之于教育的重要性。一体化篮球课程着重建立全面贯通的教学评价体系,使评价更具科学性和可操作性。

第一,评价目的要明确。体育教学评价的目的,一方面,检查教学的有效性,便于了解教师专业技能,并利于促进教师专业技能水平的提高;另一方面,通过了解学生学习效果,判断质量缺口,为进一步提出提高质量策略提供依据[17]。因此,只有明确评价目的,在进行评价时才能做到有的放矢。第二,评价内容要全面。根据一体化课程目标,篮球课程教学评价应包含学生身心发展的评价,绝不能只停留在运动技能和身体健康方面,须保证评价内容的全面性。既要有知识、技能学到什么程度的测试(如体育与健康知识测试,运动技术测试),又有通过学习有了什么改变和提高(如运动心理品质、基本运动能力、体质健康的测试)。第三,评价指标要具体、可操作。评价指标应能充分体现“有、懂、会、能”4个要素[17-18]。因此,在遴选评价指标时须充分体现篮球课程教学目标多维度特征。然后,评价方法要灵活。体育教学评价涉及到方方面面,但无论要评价什么,评价方式的灵活性不可忽视[19]。由于同一学段中个体的差异性,传统“一刀切”评价表现出了一定的绝对性,因而教学评价方法必须灵活且具有相对性,否则便失去了评价的意义。第四,不同学段学生发展特点的差异性更加明显,因此评价方法的运用要有明确区分。分层建立评价指标和内容体系便具有较强的可行性[20]。第五,评价结果运用要合理。体育课程评价是检验体育课程实施过程与结果的重要手段,也是激励学生学习的有效方式。评价结果的运用,无外乎反馈、判断、分析、帮助等方面。反馈评价结果,能够让学生及时了解自己的学习效果,与学生一起判断体育与健康学习目标达成的程度,用于衡量学生的学习过程和结果与目标的差距,便于及时调整教学进度和指导学习方法。通过分析体育与健康学习的进步与不足,让师生共同了解教与学的环节、内容,甚至方法的改进,并做到帮助学生改进[21]。第六,教学评价要分层。由于不同学段、不同年级学生发展特点的差异性,在教学评价实践过程中要始终考虑评价目的、内容、指标的针对性,使评价更加科学、准确、合理、有效。

一体化课程评价应分别从评价目的、内容、指标、方法与结果等方面构建全面贯通的教学评价体系,并提倡“立足过程,促进发展”的评价理念,杜绝传统的“终结性”评价,以保证评价的持续性。同时依据不同学段的特点以及学生身心发展的实际需要进行合理分层评价,提高评价的针对性与可操作性,为校园篮球课程教学的改进与完善提供保障。

3.4 明确建立多元的课程实施策略和形式联合的课程助推体系

在课程实施方面许多国家灵活性和自由度较大,尤其是大学,多数学校以俱乐部形式,少部分有像我国开设高校公共体育课程的情况[13]。相比之下,我国学校体育课程实施的局限性愈发突出。一体化课程体系则强调体育课程实施多样性与灵活性。课程实施上主要体现在:第一,开放灵活的课程实施策略。一体化篮球课程教学的实施改变了以往学习局限于课堂的传统观念,同时注重课内外和校内外相互促进的学习方式,加大对课外体育活动的重视。将课外体育活动作为课堂教学的补充,学校也应积极地与校外篮球俱乐部、训练营等加强交流与合作,以多途径发展学生篮球运动技战术水平,营造校园篮球课内外、校内外一体化的良好氛围。第二,教学方法上强调灵活性与衔接性。目前一体化体育课程体系建设,对各个学段也初步有了基本的定位:幼儿定位为启蒙期,采用游戏化教学方式较为适宜;小学定位为基础期,采用趣味化教学更符合该阶段学生的发展规律与特点;初中定位为发展期,采用多样化教学;高中定位为提高期,采用专项化教学;大学定位为应用期,体现的应是自主化[9]。这一定位,不仅增加了篮球课程教学方法选择与运用的合理性、适宜性、针对性,更体现了衔接性。

一体化课程提出“形式联合”,意味着一体化课程要注重课内外和校内外学、练、赛的高度统一[9]。校园篮球学、练、赛一体化,是一体化体育课程体系建设在篮球项目的具体落实。首先,课堂层面应将竞赛引入教学。将竞赛引入篮球课程教学不仅能够丰富教学形式,而且对提高学生学习兴趣和参与度起到积极作用。篮球教学过程中,应充分考虑不同学段学生发展特点,组织开展内容丰富、形式多元的篮球竞赛活动,让学生切实体验到“学以致用”,并力争达到全员参与。其次,学校层面应创设不同水平层级的联赛体系。依据一体化篮球课程中运动技能等级划分原则,分别创设不同级别和不同形式的校间、校际联赛,学生可根据自身篮球运动技能水平选择参加适宜的联赛。以此保证在人群上惠及更多有兴趣、有特长的学生,扩大普及范围,推动校园篮球运动的发展。再次,构建区域一体化的校园篮球赛事体系。依据不同学段或年龄段学生的特点以及我国地域划分特征,建立以区(县)、市、省份为区域基础,各级各类单位积极协调参与的与之相对应的不同类型区域的篮球赛事,最终形成区域一体化的校园篮球竞赛体系。最后,以区域性的赛事为基础,逐步建立全国性篮球赛事体系。分别建立不同类型的课余训练和竞赛方案,通过拓展训练和竞赛内容,增设多元化的形式来吸引更多人群参与其中。以此,构建具有多层次有机衔接,多部门协调参与,多资源优化配置,多维目标协同,映射多重功效的校园篮球赛事体系(见图2)。

确立多元化的课程实施策略,能够增加课程实施的灵活性,有效提高篮球课程教学质量。建立面向全体学生、完善的篮球竞赛体系,不仅使学生更加明确篮球技能学习的目的,促进学生篮球运动技能的学习与训练,而且扩大了篮球运动的普及范围,让更多学生能够体验成就感,享受参与竞赛的乐趣。以篮球竞赛为抓手,真正达到“以赛代练、以赛促学”的效果,相辅相成,促进校园篮球学、练、赛一体化的实现,共同服务于校园篮球课程教学质量的提升及校园篮球健康可持续发展。

一体化篮球课程的构建在理论和实践上贯彻落实一体化体育课程体系“纵向衔接、横向一致、内在统一、形式联合”的先进理念,践行实现学生身心全面发展和校园篮球健康可持续发展的宗旨。一体化篮球课程的构建实现了篮球课程教学目标、教学内容、课程实施与评价及校园篮球学、练、赛形式的有机衔接,突破了以往篮球课程教学中教学目标缺乏合理分层与有效衔接、课程内容缺乏纵向衔接和横向对应、课程实施缺乏有机衔接和多元组织与方法、教学评价缺乏明确分层和有效引导的困境,对提升校园篮球课程教学质量和促进学生全面发展具有重要的现实意义。同时,以篮球竞赛为突破口构建校园篮球学、练、赛一体化体系,为学生篮球运动技能的学习与掌握,终身体育锻炼习惯的养成以及终身体育意识的培养提供了发展平台,也为校园篮球运動的开展和可持续发展提供了源源不断的动力。

参考文献:

[1] 国务院办公厅《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》(国办发[2016]27号)[EB/OL]. (2016-05-06)[2019-12-28]. http://www.gov.cn/zhengce/ content/2016-05/06/content_5070778.htm.

[2] 习近平出席全国教育大会并发表重要讲话,开齐开足体育课,要求帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志[J]. 中国体育报,2018-09-11.

[3] 卢竞荣. 体育教学论[M]. 北京:人民体育出版社,2016.

[4] The New National Standards for Physical Education [EB/OL]. (2014-10-02)[2020-01-06]. http://www.aahperd.org.

[5] 陈金凤,洪伟. 中美体育课程标准的比较研究[J].体育成人教育学刊,2009,25(5):71-72.

[6] 张赫,唐炎. 美国2013版《K-12体育教育标准》的特征及启示[J]. 沈阳体育学院学报,2015,34(2):115-119.

[7] 朱建国. 大、中、小学篮球教学内容一体化的衔接研究[J]. 哈尔滨体育学院学报,2010,28(6):41-43+46.

[8] 教育部. 义务教育体育与健康课程标准[M]. 北京:北京师范大学出版社,2011,10.

[9] 于素梅. 论一体化课程建设对学校体育发展的促进[J]. 体育学刊,2019,26(1):9-12.

[10] 邓若锋. 大中小一体化体育课程体系建设的实践诉求[J]. 中国学校体育,2018(9):31.

[11] 于素梅. 从三位一体的目标体系谈体育教学质量促进的策略[J]. 体育学刊,2014,21(4):93-97.

[12] 于素梅. 构建“一体化”课程体系 发挥“大学科”领航作用[J]. 中国学校体育,2018(9):2-3.

[13] 李小伟. 教给学生受益终身的技能[N]. 中国教育报,2018-10-12(008).

[14] 于素梅. 国际视野下一体化体育课程体系建设的思考[J]. 中国学校体育(高等教育),2018,5(6):30-34.

[15] 毛振明. 对体育课程整体设计(大中小学课程衔接)的研究[J]. 北京体育大学学报,2002,25(5):656-659.

[16] 于素梅. 一体化体育课程的旨趣与建构[J]. 教育研究,2019,40(12):51-58.

[17] 于素梅. 体育教学质量评价标准体系建立的难题及初步构想[J]. 体育学刊,2014,21(3):95-99.

[18] 于素梅. 对体育教学质量内涵及影响因素相关问题的研究——从强化体育课谈起[J]. 体育学刊,2014,21(2):81-85.

[19] 于素梅. 走进新课标 落实新评价:从几个“要”谈“评价建议”的有效落实[J]. 中国学校体育,2013(12):56-58.

[20] 毛振明. “领会十八届三中全会精神,强化体育课和课外锻炼”系列讨论文章之三:明确质量标准 提高教学质量[J]. 体育教学,2014,34(3):4-8+2.