21世纪了,大象还在与谁作战?

一个男人在流浪

战场上的庞然大物

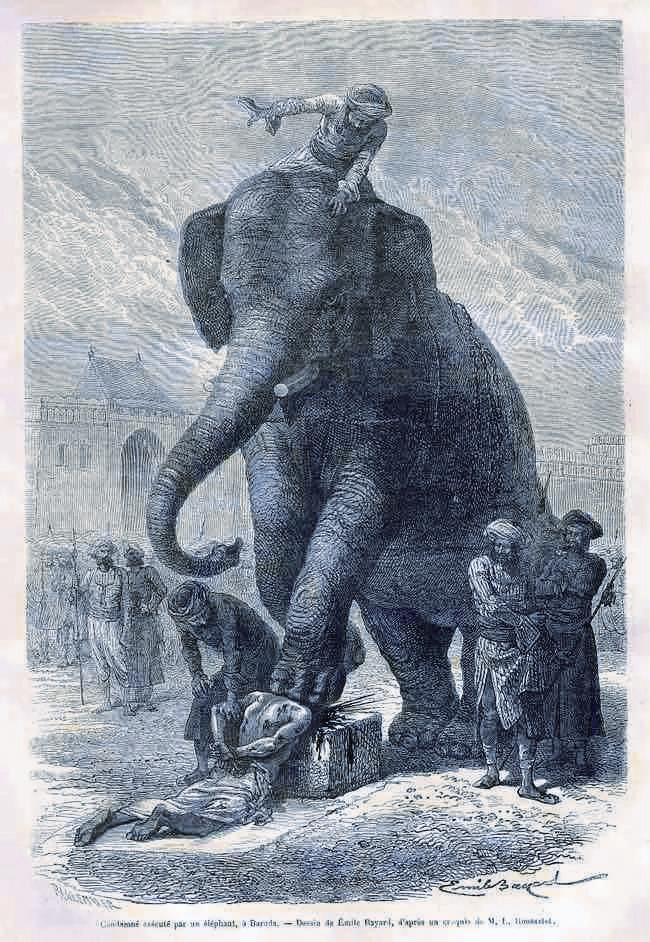

在有关马其顿人对东方宏大征伐的记述里,总是会提到公元前331年那极不寻常的一夜:在与波斯帝国决战的前夜,自诩为世界之王的亚历山大略显惶恐不安。战前侦查发现,敌方不仅人数众多、装备精良,还坐拥有利地势。不过,亚历山大大帝似乎对这些还不太在意,唯独令他苦恼的是波斯阵列的最前方,居然出现了15头全副武装的大象。

看起来温顺的亚洲象之所以被用作战象,或许是因为相比于更加威猛的两种非洲象来说,亚洲象更容易被驯服。在古印度的史诗中,就多次出现过关于战象的记载。甚至有人认为,波斯人使用战象的战术,就是从印度学会的。

不难想象,在依赖冷兵器和队列阵型作战的年代,一头全速冲锋的大象可以对敌人产生何等程度的冲击与震撼。尽管在这场著名的高加米拉战役中,波斯战象还没来得及投入实战就被俘获,但亚历山大还是敏锐地意识到它们的重要性,并将其投入到了几年后的征伐中。

不过,这些战象并没有给马其顿人带来什么优势,因为马其顿人接下来的对手,恰好是最早将大象投入战争的文明:印度。

中国古代的象

其实,最早发现亚洲象战争潜力的可绝非印度一家。在遥远的东方,擅长兵伐的中国人也将目光投到这种巨兽身上——周成王登基初期,殷商遗民反叛,“商人服象,为虐于东夷”,就曾给前往平叛的周公旦带来了不小的麻烦。在中国春秋时期,吴国伐楚,楚军也摆出了“火象阵”来御敌。

不过同样作为战象的“内测玩家”,印度和之后的地中海文明、中南半岛文明一直将象的战争用途沿用到了近代,而中国的战象却逐渐销声匿迹了,以致于我们只能在楚河汉界的棋盘上揣摩群象出击的英姿。中国的象怎么了?

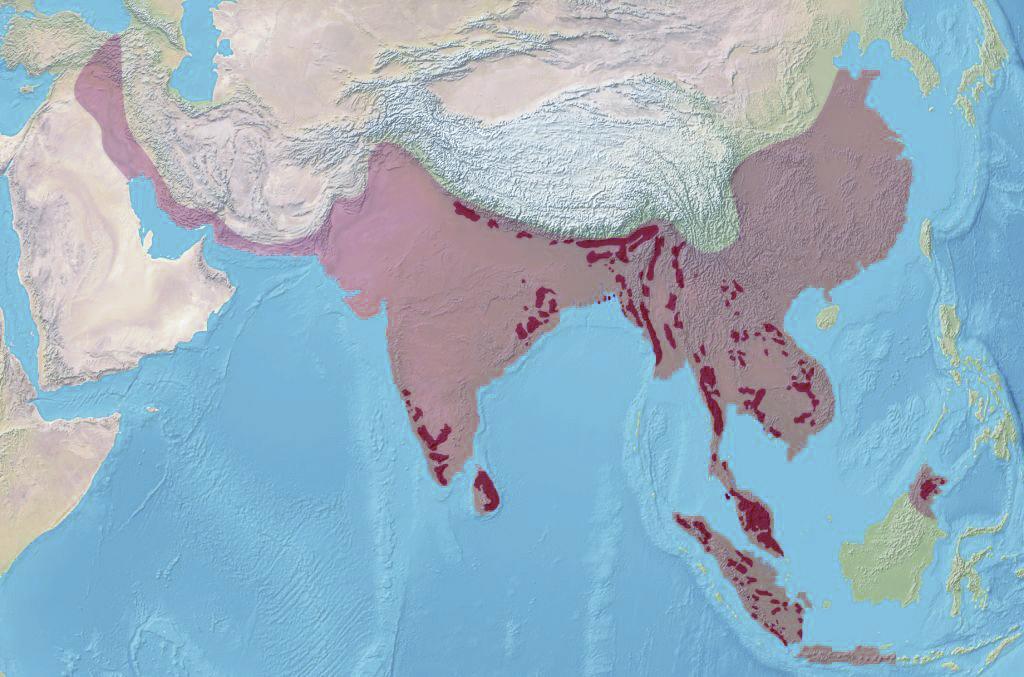

答案简单又直白:我们和象的缘分太浅了,当文明逐渐发展起来的时候,象已经渐行渐远了。

在夏商时期,象还是黄河流域的常见物种,在殷墟出土的甲骨文中,还经常记载着商王狩猎的场景——“辛亥……获象十”“乙亥……获象七”“辛卯……象二”。实际上,夏商及更早之前的遗址挖掘表明,在很长时间里,黄河流域曾经有过一个温暖湿润的时期。当时,华北地区还有大片的原生竹林,野水牛、犀牛和亚洲象在此可以安然越冬,商人因此获得了足够的野象资源用来驯服,作为军用自然也是很正常了。

更值得一提的是,商代对象资源的利用并不局限于役使。在当时已经流传着“肉之美者,猩猩之唇……髦象之约”的说法,后世吕不韦解读认为,“约”指的就是象鼻。

前进的人,消退的象

无法回避的是,在商朝,中原地区的气候已经开始发生变化,黄河流域的冬季气温已经不足以支撑象、犀牛等畏寒生物的生存。到了战国时期,《韩非子》里写到“人希见生象也”,说明在当时的中原地区,野象或许并未彻底绝迹,但已经十分罕见。人口和农业的发展也导致大象栖息地被开垦,中国的象群逐渐消退到淮河一带。

人类活动和气候变化这两个因素中,哪一个对中国境内象的分布影响更大呢?必须承认,气候变化是一个长期的重要原因,但它造成的影响,却似乎远不如前者迅速。

一个典型的例子是,在南北朝时期,由于连年战乱导致人口减少和农业衰退,中原地区的次生林面积重新扩大,淮河流域的亚洲象种群不仅停止了衰退,甚至还有向北扩散的势头。据当时记载“承圣元年(公元552年)十二月……淮南有野象数百,坏人室庐”。在隆冬年底,还能出现数百头规模的野象,可见当时的环境还能支撑象群生息,不过这句话里也同样折射出了当时激烈的人象冲突。