科技与金融结合对全要素生产率的影响

——基于“促进科技和金融结合试点”准自然实验的经验证据

冯 锐,马青山,刘传明

(1.中央财经大学 经济学院,北京 100081;2.中南财经政法大学 经济学院,湖北 武汉,430073)

0 引言

提高全要素生产率是中国经济实现高质量发展的主要动力,然而目前我国全要素生产率增速低于2%,对经济增长质量的提升作用有限,需要充分发挥科技创新的关键作用。由于科技创新具有复杂程度高、风险大、周期长等特点,科技型中小企业融资难问题成为制约科技创新水平提升的瓶颈。中国科技型企业直接融资比例在10%以下,远低于欧洲发达国家80%的直接融资比例。间接融资依然是企业融资的首选,但中小企业贷款在银行业贷款余额中占比不足30%,以银行间接融资为主的传统金融体系并不能有效解决融资难问题,而科技金融能够充分整合多元化金融资源、提升融资效率。如何促进科技和金融结合,加快科技成果转化,发挥金融对于科技创新的重要支持作用,对于提升城市全要素生产率,进而促进中国经济高质量发展具有重要意义。为此,国家积极探索提升城市全要素生产率的有效途径,其中,促进科技和金融结合试点备受关注。

中国促进科技和金融结合试点政策(以下简称“试点政策”)经历了由浅入深、分批次逐渐推进的探索式发展过程。目前,我国共批复了两批试点地区,首批科技和金融结合试点于2011年获批复,涉及16个地区,包括43个地级市(区)。在第一批试点地区的影响下,我国于2016年确定批复第二批试点,涉及9个城市。至此,促进科技和金融结合试点达到52个地级市。试点政策实施后,各试点城市积极创新财政科技投入方式,搭建新型科技创新投融资平台,科技信贷产品创新层出不穷,提升了试点城市创新能力和融资能力。需要关注的问题是试点政策是否促进了全要素生产率增长?试点政策通过哪些机制影响全要素生产率增长?试点政策对全要素生产率的影响是否具有异质性?上述问题的答案对于促进中国经济高质量发展具有重要意义。

近年来,随着中国经济进入高质量发展阶段,全要素生产率增长研究逐渐受到重视,学者们从不同角度对科技金融与全要素生产率进行研究。本文通过对现有文献的梳理,将主要文献分为3类:第一类研究关注科技发展对于全要素生产率的影响。Romer[1]、Mizobuchi[2]、陈继勇等[3]、尹向飞与段文斌[4]、李政与杨思莹[5]研究发现,科技发展对于经济发展和全要素生产率提升具有重要作用。第二类研究关注金融发展对于全要素生产率的影响。国内外学者较早关注了金融发展对全要素生产率的影响,但未形成统一结论,主要提出3种观点:第一种观点中,Buera等[6]、Méon & Weill[7]、张杰与高德歩[8]、徐思远与洪占卿[9]认为,金融发展阻碍全要素生产率提升。第二种观点中,冉芳[10]、李占风与郭小雪[11]、马勇与张航[12]、李健与盘宇章[13]研究认为,金融发展促进全要素生产率提升。第三种观点将试点政策作为准自然实验,分析该政策对创新水平、企业竞争力等因素的影响。现有研究将试点政策视为一项准自然实验,分析科技和金融结合对城市创新水平的影响。马凌远与李晓敏[14]、郑石明等[15]发现,科技和金融结合可以显著提升试点城市创新水平;何震[16]和吴净[17]发现,科技和金融结合可以显著提高企业创新水平;孔一超、周丹[18]研究科技和金融结合试点对高新技术企业生产效率的影响;程翔等(2020)研究科技和金融结合试点对竞争力的影响,发现试点政策可以促进企业生产效率和竞争力提升。

综上所述,现有研究大多探讨科技或者金融对经济发展或全要素生产率的影响,虽然科技进步对全要素生产率的积极作用被广泛认可,但金融发展对于全要素生产率的提升作用却莫衷一是。目前,学术界尚未关注科技和金融结合试点政策对全要素生产率的影响。因此,本文采用双重差分法试点政策对全要素生产率的影响填补了理论空白。

本文可能的边际贡献主要在于:①首次利用双重差分法评估试点政策对城市全要素生产率的影响,丰富科技和金融结合与城市全要素生产率增长研究;②研究方法上,利用双重差分等方法能够有效解决内生性问题,确保试点政策评估结果的稳健性;③对试点政策的异质性进行分析,并深入探究该政策对城市全要素生产率的作用机制,提出促进全要素增长的作用机制。

1 理论机制与研究假设

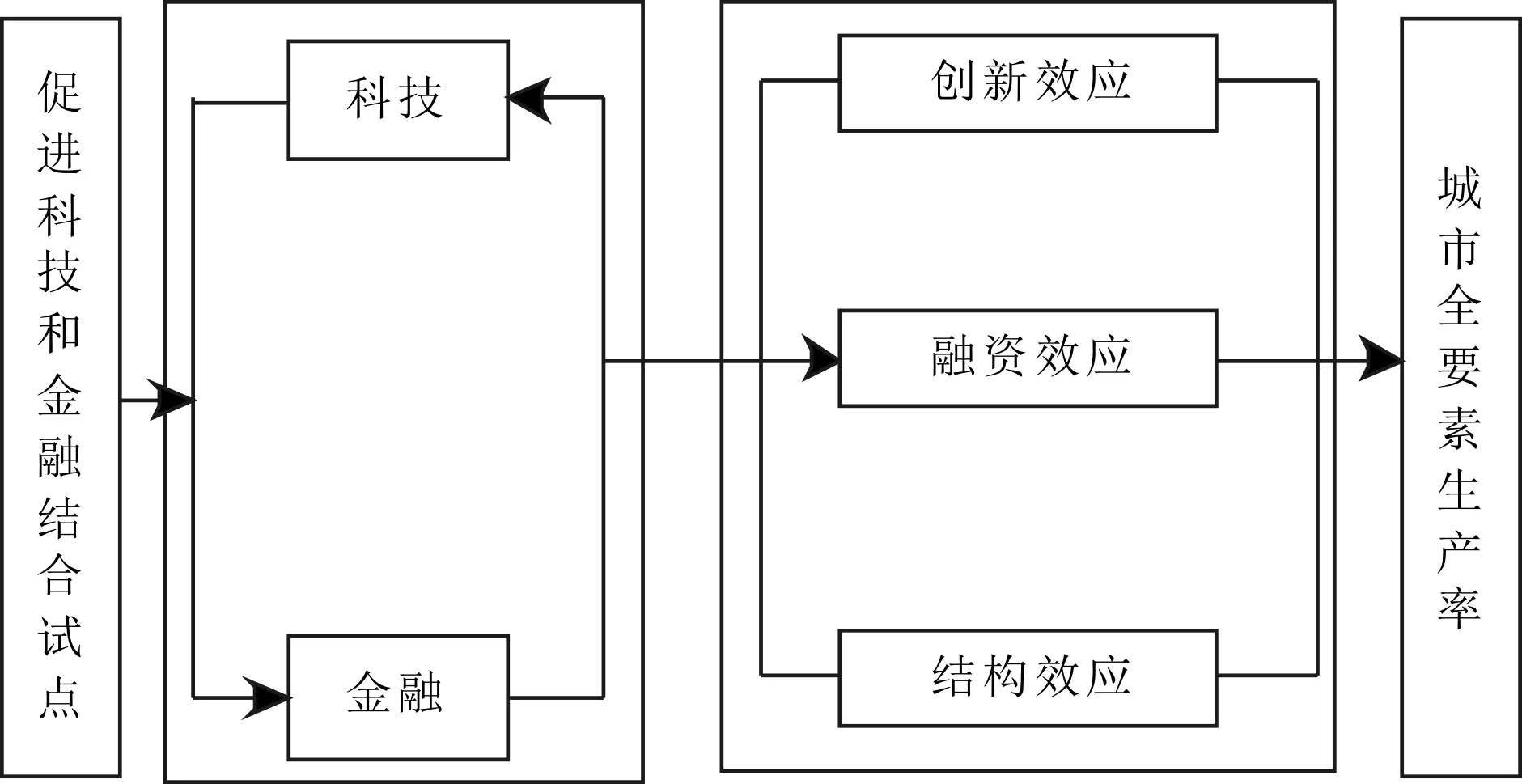

试点政策以多元化金融资源为基础,形成促进科技创新的合力,主要从以下方面促进全要素生产率增长:首先,试点政策有助于缓解企业融资约束,从而有效推动城市全要素生产率提升。实施试点政策的目的在于缓解科技型企业融资难问题,通过顶层制度设计促进科技和金融结合,对试点地区组织实施内容作出具体规定,助力科技型中小企业发展。其次,试点政策有助于促进企业创新水平提升,从而促进全要素生产率增长。地方政府申请成为试点的目标在于促进金融资源集聚,推动地方创新体系建设,加快地方科技体制改革和金融体制改革,从而促进地方经济高质量发展。第三,试点政策有助于推动产业结构升级,从而促进全要素生产率增长。试点政策能够引导金融机构加大对科技型企业、战略性新兴企业的融资支持力度,改造传统产业,促进新兴产业发展,有利于产业结构升级,进而促进城市全要素生产率提升。据此,本文提出以下假设:

H1:试点政策有助于城市全要素生产率提升;试点政策通过创新效应、融资效应与结构效应促进全要素生产率增长。

试点政策提升城市全要素生产率的机制分析包括以下内容:

(1)试点政策通过发挥创新效应提升城市全要素生产率。一方面,试点地区汇聚国家与地方政府合力,以提升科技创新水平为主要目标。首先,Lin & Monga[19]认为,试点地区政府可以因势利导,根据地方经济金融发展基础进行甄别,在发挥市场决定性作用的基础上,通过充分整合创新资源开展创新活动,促进城市创新水平提升;李政、杨思莹[5]认为,可以因势利导,对积极从事技术创新的企业给予一定的资助和补贴,从而促进企业创新水平提升。其次,试点城市通过加强创新资源投入促进创新要素集聚,从而提升创新水平。试点政策可以通过促进试点地区创新科技投入,优化科技投入结构从而促进创新水平提升。此外,试点地区可以积极鼓励高校、企业和科研机构开展创新合作,通过加强创新基地建设和服务平台建设,促进科技成果转化,推动创新水平提升。因此,试点设立的主要目标就是通过促进科技和金融结合,以金融资源支持技术创新,从而实现科技创新水平提升。另一方面,城市创新水平提升有助于促进城市全要素生产率增长。Fare等[20]研究发现,技术进步和技术效率提升会极大地促进全要素生产率提升;余泳泽和张先轸[21]发现,在增长动力转换的关键时期,传统土地、劳动力和资本等生产要素明显不能满足经济高质量发展需求,技术创新和升级成为全要素生产率提升的关键。可见,促进科技和金融结合试点通过创新效应可以有效提升城市全要素生产率。据此,本文提出以下假设:

H1a:试点政策通过创新效应提升城市全要素生产率。

(2)试点政策通过融资效应促进城市全要素生产率提升。一方面,试点地区可以极大地提升企业融资效率。首先,试点地区积极采取贴息、补助和股权融资等方式提升中小科技企业融资效率。并且,试点地区积极创新金融机构服务模式,专门为中小高新技术企业提供特有的贷款计划和审批程序,加大科技信贷投入,从而提升中小科技企业投融资效率。此外,试点地区积极引入民间资本,进一步缓解高新技术企业融资难问题。其次,唐松等(2019)研究发现,科技和金融结合促使金融业依托大数据、云计算等先进技术,降低长尾市场信息不对称成本,打破资金投向少量高端客户的“二八定律”,为长尾市场需求群体提供便捷的金融服务,从而提升创新型企业融资效率。最后,科技和金融结合可以分散融资风险,试点地区加强和完善科技保险服务,提高保险中介服务质量,推出科技企业融资保障类保险。积极开展科技企业信用体系建设,根据信用评级进一步精确甄别科技企业投融资需求,从而提升融资效率。另一方面,试点城市企业融资效率提升有利于促进全要素生产率增长。随着科技资源和金融资源有效对接,融资效率提升为科技型中小企业发展注入新的活力。融资效率提升为科技型中小企业积极开展科技研发活动创造了条件,促进企业自主创新能力和生产效率提升,进而促进全要素生产率增长。据此,本文提出以下假设:

H1b:试点政策通过融资效应提升城市全要素生产率。

(3)试点政策通过结构效应提升城市全要素生产率。一方面,邓雅君、张毅[22]研究指出,试点政策能够助力战略性新兴产业发展。首先,试点政策依托多元化金融资源,带动试点地区以人才、技术为导向的战略新兴产业集聚,从而促进战略性新兴产业发展。其次,刘克逸[23]发现,试点政策能够改造传统产业,促进传统产业整合。与劳动力、资本等传统生产要素促进经济增长的模式相比,试点政策依托丰富的金融资源促进科技发展,采用大数据、知识、技术等生产要素,而上述新型生产要素具有规模报酬递增的特点,传统产业与新型生产要素相结合,不断提升产业运行效率,促进传统产业转型升级。另一方面,产业结构升级能够促进全要素生产率增长。杨仁发和李娜娜[24]基于马克思主义政治经济学视角研究发现,产业结构对质量型经济增长具有显著推动作用,进而促进全要素生产率增长。随着产业结构优化升级,新兴产业发展模式为试点地区提供示范作用,带动相关产业发展先进技术,提高生产效率,从而促进试点地区全要素生产率提升。据此,本文提出以下假设:

H1c:试点政策通过结构效应提升城市全要素生产率。

图1 理论研究机制

2 研究设计与数据说明

2.1 双重差分模型构建

2011年以来,科技部、中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会发布了《关于印发促进科技和金融结合试点实施方案的通知》,结合各地促进科技和金融结合试点方案,在天津等42个城市实施试点政策,为检验试点政策对城市全要素生产率的影响提供了良好的准自然实验素材。本文将2011年实施的试点政策视为一项准自然实验场景,采用双重差分法对该政策与全要素生产率增长的因果关系进行识别。试点城市可作为准自然实验的实验组,未列入计划的城市可作为准自然实验的对照组,采用双重差分法识别该政策的净效应。因此,本文构建双重差分的双向固定效应模型如下:

(1)

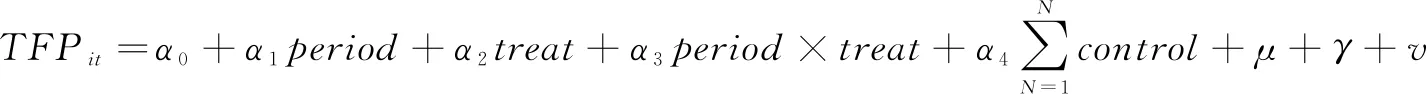

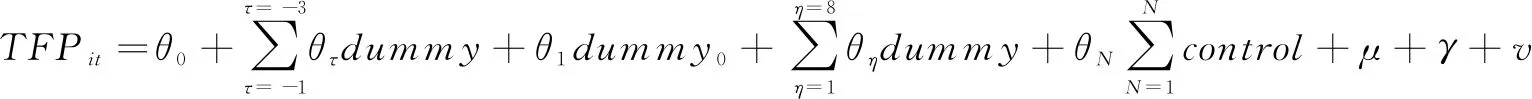

式中,TFP为在DEA框架下采用基于非期望产出的超效率SBM模型测度的城市全要素生产率,分别以规模不变条件下的CRS和规模报酬可变条件下的VRS表示,period表示时间虚拟变量,2011年试点政策实施之前period=0,试点政策实施后period=1。treat表示组间虚拟变量,42个试点城市为准自然实验的实验组,treat=1,未列入计划的其它城市treat=0。period×treat是双重差分项,表示试点政策对城市全要素生产率的影响效应。Control表示一组控制变量,包括经济发展水平、金融相关率、教育支出、科学支出、人口数量、产业结构等。地区固定效应μ表示不随时间变化的因素,时间固定效应γ是对时间趋势的控制,v为随机扰动项。传统面板数据回归模型仅对个体固定效应进行检验,未考虑不同时间、不同城市的残差相关性,因而导致回归结果存在偏误。如果不考虑时间异质性和个体异质性,该偏误会随时间推移呈增大趋势。为克服传统面板数据回归模型的偏误,本文采用包含个体固定效应和时间固定效应的双向固定效应模型检验试点政策对全要素生产率增长的影响,确保回归结果稳健可靠。

2.2 动态模型构建

前文构建的双重差分法,其基准回归模型表示试点政策对城市全要素生产率的影响只是理论上的结果,实际上,试点受政策实施强度、配套措施、生产要素调整等因素影响,可能不会取得立竿见影的效果。一方面,试点政策具有缓冲期和消化期,导致政策实施效果具有一定的滞后性,对城市全要素生产率具有长期动态影响。另一方面,在对试点政策与城市全要素生产率的因果关系进行研究时,需要满足共同趋势假定,即如果没有实施试点政策,随着时间推移,实验组与对照组的城市全要素生产率没有显著差异。基于以上原因,借鉴刘传明和马青山[25]的研究成果,本文构建如下动态效应模型:

(2)

式中,TFP表示城市全要素生产率,dummy表示一组反事实虚拟变量,假设试点政策从2011年前的τ年实施(τ=2011、2010…2005),则dummy=1,其它年份dummy=0;假设结合试点政策从2011年之后的η年实施(τ=2011、2012…2017),则dummy=1,其它年份dummy=0,试点政策实施的2011年dummy=1,其它年份dummy=0。如果回归系数θτ没有通过显著性检验,说明在政策实施前,实验组与对照组城市全要素生产率并没有显著差异,如果θη通过显著性水平检验,说明在试点政策制度实施之后,实验组和对照组城市全要素生产率存在显著性差异,满足共同趋势假设。本文采用图示方式对共同趋势假设进行描述,采用绘制图表方式对动态性进行展示。

2.3 中介效应模型构建

本文将城市创新能力、产业结构升级、城市融资能力作为为中介变量,采用复旦大学产业发展研究中心公布的2005—2016年中国城市和产业创新力指数作为城市创新能力衡量指标,采用第三产业产值占城市生产总值的比重作为产业结构升级衡量指标,采用存款和贷款之和除以城市生产总值作为融资能力衡量指标。

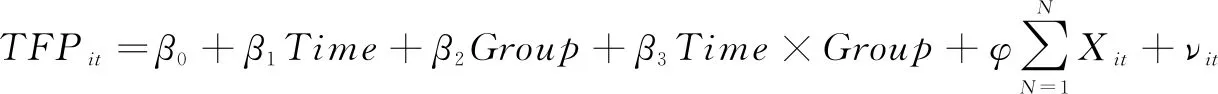

借鉴Baron&Kenny[26]、温忠麟等[27]的研究成果,本文构建中介效应模型,主要步骤如下:首先,将城市全要素生产率作为被解释变量,将科技和金融结合试点作为核心解释变量进行回归,如果试点政策回归系数显著为正,则表示科技和金融结合试点能够促进城市全要素生产率提升。其次,将城市创新能力、产业结构升级、城市融资能力作为中介变量,考察试点政策对中介变量的影响,如果回归系数为正且显著,说明试点政策实施可以促进城市产业创新能力、融资能力提升,从而加快产业结构升级。第三,采用中介变量对城市全要素生产率进行回归,如果回归结果为正且通过显著性水平检验,说明中介变量能够促进城市全要素生产率提升。第四,将试点政策和中介变量同时纳入回归模型,观察二者对城市全要素生产率的影响。接下来,按照中介效应检验步骤构建模型如下:

(3)

(4)

(5)

(6)

其中,tfp表示城市全要素生产率;Time表示试点政策的时间虚拟变量,2011年前为0,2011年后为1;Group表示试点组间虚拟变量,试点城市为1,否则为0;Time×Group表示试点政策变量;X和H是一组控制变量,innov表示技术创新。mid表示中介变量,其中包括城市创新能力(innov)、产业结构升级(indu)、融资能力(capital)。

2.4 数据来源与说明

(1)被解释变量:城市全要素生产率增长(TFP)。本文在DEA框架下,采用基于非期望产出全局参比的超效率SBM模型对城市全要素生产率进行测度,基于规模报酬不变假设测度的城市全要素生产率为CRS,基于规模报酬可变假设测度的城市全要素生产率为VRS。城市全要素生产率投入指标采用资本、劳动、用水、电力衡量,期望产出指标采用实际GDP、绿色覆盖率、政府支出衡量,非期望产出采用工业废水、工业SO2、工业烟尘、PM2.5衡量。核心解释变量为试点政策,试点城市treat=1,不属于试点城市treat=0,政策实施后period=1,政策实施前period=0,treat×period表示试点政策。

(2)控制变量:城市经济发展水平(lngdp)采用人均国内生产总值衡量;城市金融发展水平(finan)采用金融相关率衡量,金融相关率采用城市存款与贷款之和与城市经济发展水平的比值衡量;产业结构(indu)采用第二产业增加值占城市生产总值的比例衡量;技术进步(lnsci)采用城市科学支出的对数衡量,科学支出反映了城市研发支出情况;教育水平(lnedu)采用城市教育支出的对数衡量;人口总量(popu)采用人口总量的对数衡量城市人口密度。以上数据来自于《中国城市统计年鉴》,城市PM2.5浓度数据来自美国国家航空航天局公布的卫星遥感数据,基于周亮等[28]利用国家基础地理信息中心提供的 1:400万中国基础地理信息数据,裁剪得到各城市历年PM2.5浓度均值。

3 平行趋势检验与基准回归结果分析

3.1 平行趋势检验

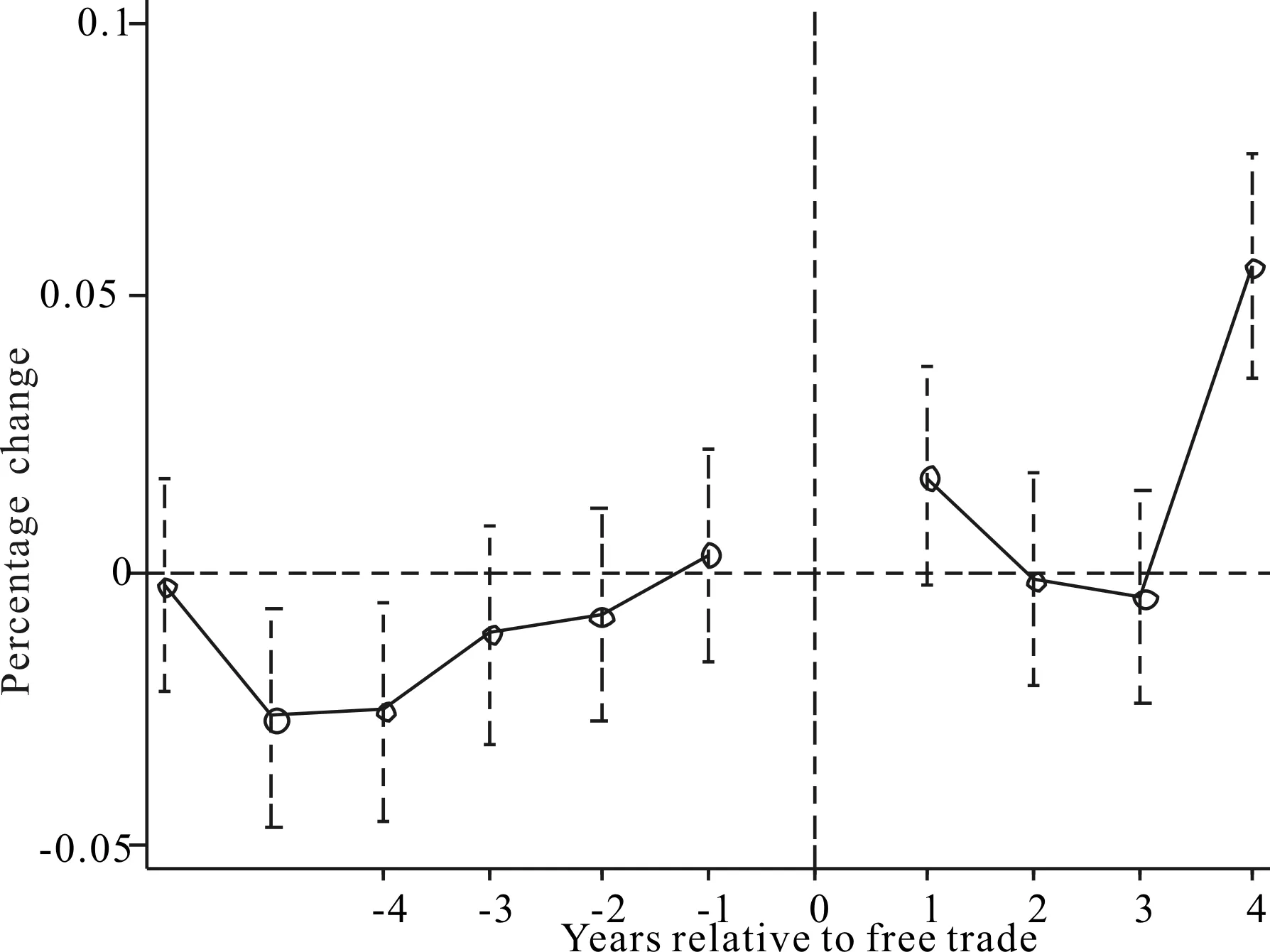

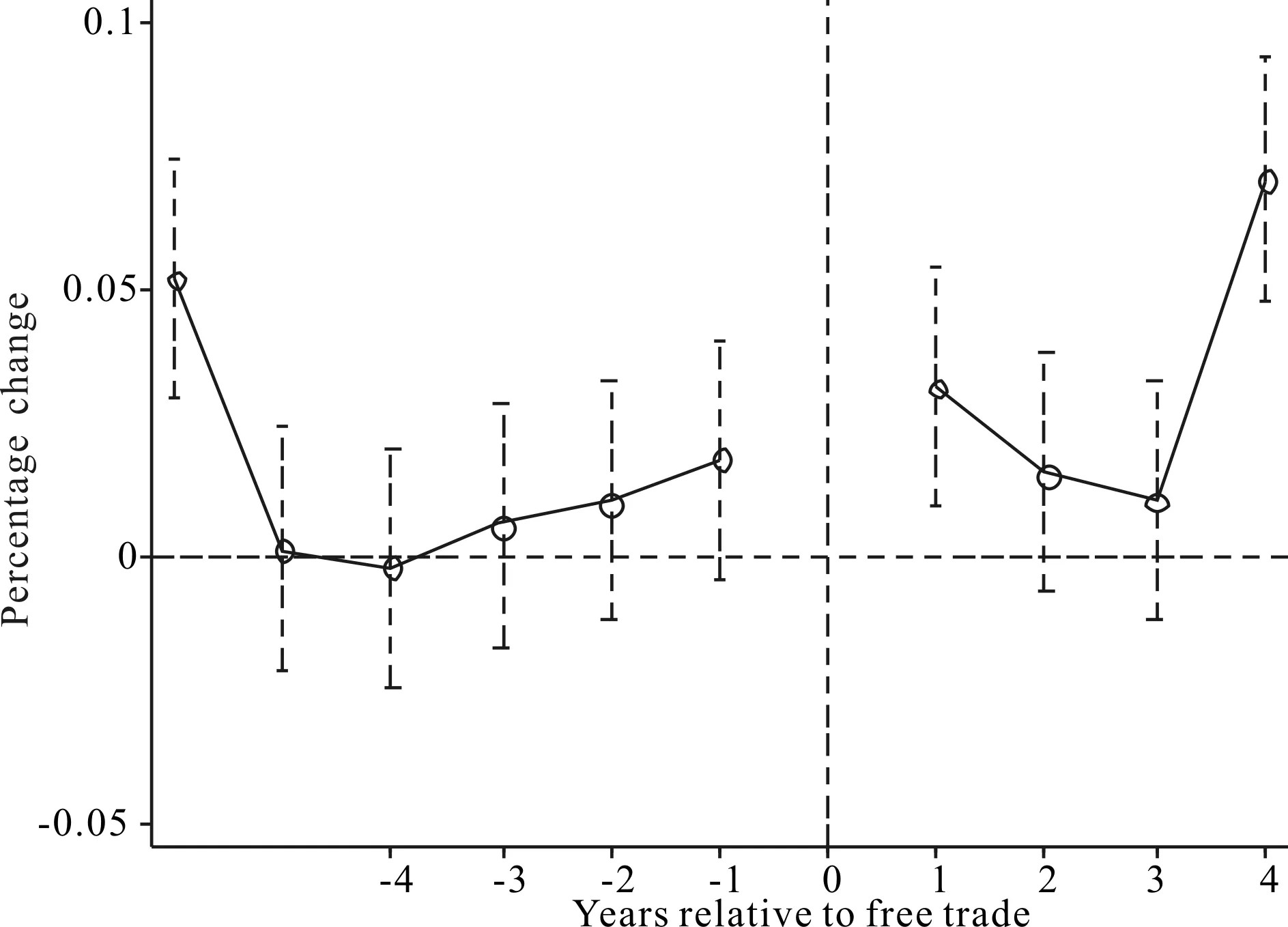

平行趋势检验是采用双重差分法进行政策评估的前提,图2为规模报酬不变假设下城市全要素生产率测算与分析结果,可以看出,试点政策对城市全要素生产率的影响在实施4年后开始显现,政策实施具有滞后性。图3为规模报酬可变假设下城市全要素生产率测算与分析结果,可以发现,试点政策对城市全要素生产率的影响在试点实施一年后开始显现,第2、3年不产生影响,第4年又开始显现,体现出试点政策实施效果具有一定的动态性和不稳定性。总体来看,试点政策实施促进了城市全要素生产率增长,在实施试点政策之前,实验组与对照组的城市全要素生产率没有显著差异,说明在未真正实施试点政策前,虚拟试点政策并未对城市全要素生产率产生显著影响。由此,证明本研究满足共同趋势假定。

图2 平行趋势检验(规模报酬不变)

图3 平行趋势检验(规模报酬可变)

3.2 基准回归结果分析

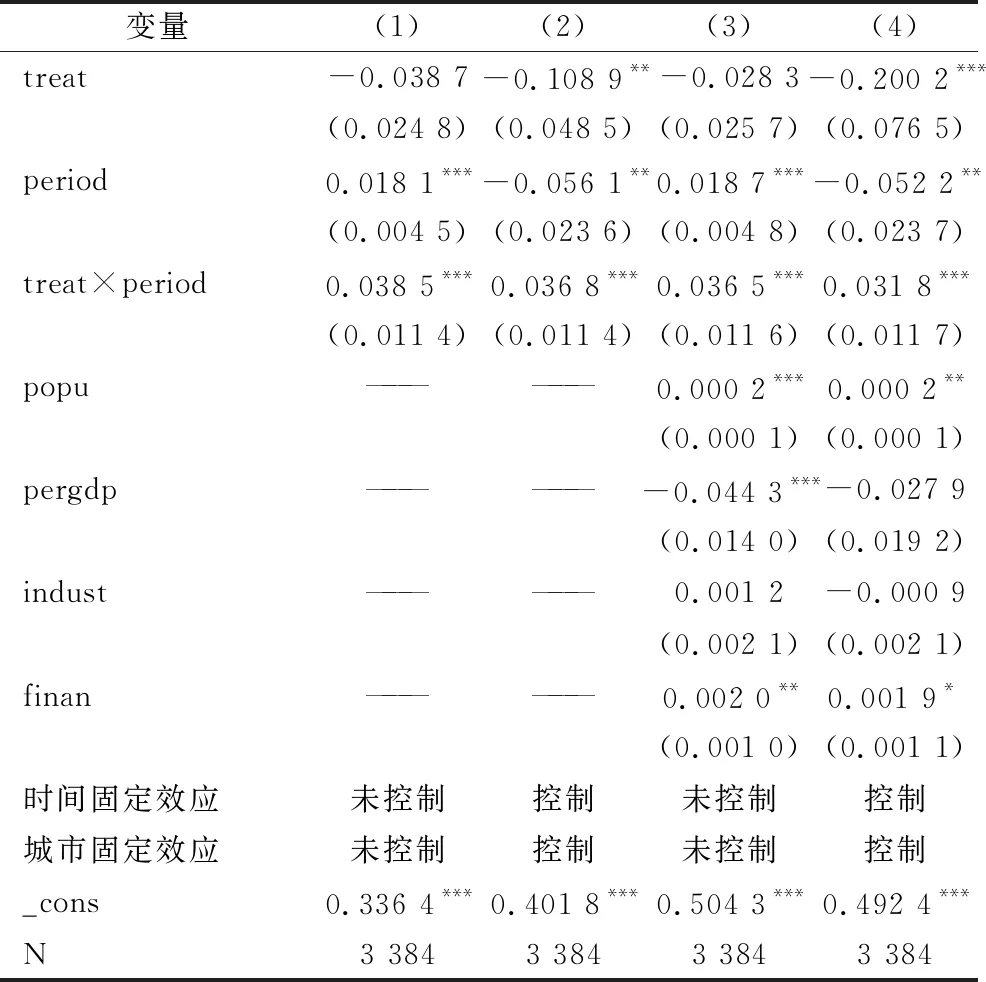

表1为以双重差分法就试点对城市全要素生产率影响的评估结果。基于规模报酬不变假设进行分析,第(1)列结果表明,试点政策实施后城市全要素生产率显著提升。其原因可能包括:第一,时间趋势效应,即城市全要素生产率本身具备逐年提升趋势;第二,试点政策实施的确显著提升了城市全要素生产率。在第(2)列,同时控制时间固定效应和个体固定效应,即在控制第一种原因的影响后,试点政策对城市全要素生产率的影响系数仍显著为正,并且从时间虚拟变量回归结果看,城市全要素生产率存在逐年提升趋势,说明试点政策实施对城市全要素生产率具有显著正向影响。第(3)和第(4)列为加入控制变量后的回归结果,试点政策对全要素生产率的影响系数通过了1%的显著性水平,说明试点政策能够显著带动城市全要素生产率提升。控制变量结果显示,人口对全要素生产率增长的影响为正且通过显著性检验,说明人口数量增加能够充分发挥人口红利,促进全要素生产率增长。第二产业占比对全要素生产率增长的影响为负值,但未通过显著性水平检验。这是由于第二产业具有高投入、高能耗特征,对全要素生产率存在负向影响,但随着经济高质量发展,这种影响变得不显著。金融发展水平对全要素生产率的影响显著为正,说明金融能够为经济发展提供融资支持,促进全要素生产率增长。人均GDP对全要素生产率的影响为负,说明人均GDP只能表征经济发展 “量”的增加,过分强调“量”的增长,会阻碍经济发展“质”的提升。因此,要继续推动经济发展提质增效。

表1 基准回归结果

4 异质性分析

4.1 区域异质性

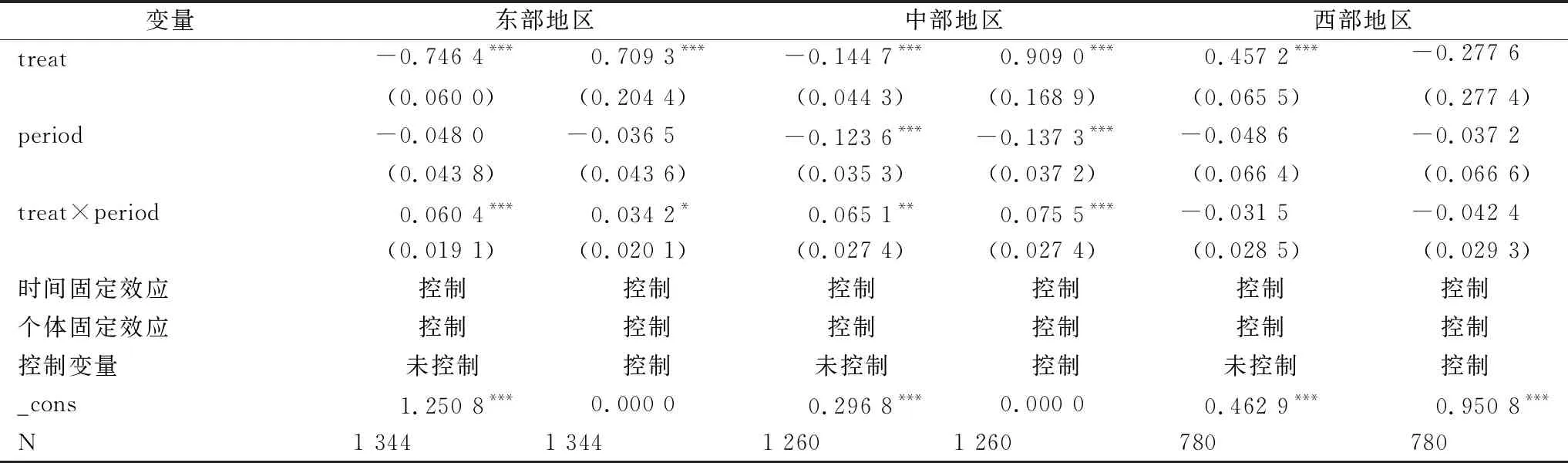

中国东部地区拥有地理条件优势,加上国家对于沿海开放地区的政策倾斜度较大,该地区是诸多试点政策的先行者。因此,相比于中部、西部地区,东部地区在科技创新要素集聚等方面拥有独特的优势,这种区位优势可能造成试点政策对于城市全要素生产率的影响存在显著地区差异。为验证这一异质性,本文对东部、中部以及西部地区城市进行分组回归,结果如表2所示。可以看到,在东部地区和中部地区,无论加入控制变量与否,回归结果均显著为正,表明试点政策可以显著提升东部地区和中部地区城市全要素生产率,而在西部地区试点政策效果却不明显。可能原因在于东部地区城市处于科技创新发展的中级甚至高级阶段,试点政策具有良好的基础环境支撑。与东部地区相比,中部地区虽然存在显著差距,但随着中部崛起战略深入实施,中原城市群、武汉都市圈、长株潭城市群在金融资源集聚以及科技创新方面发挥了强有力的带动作用,一定程度上弥补了这一差距。可见,试点政策在中部地区表现出良好的政策效果。

表2 区域异质性检验结果

与中、东部地区相比,西部地区科技金融环境存在较大差距。因此,现阶段试点政策在西部地区并没有表现出良好的政策效果。

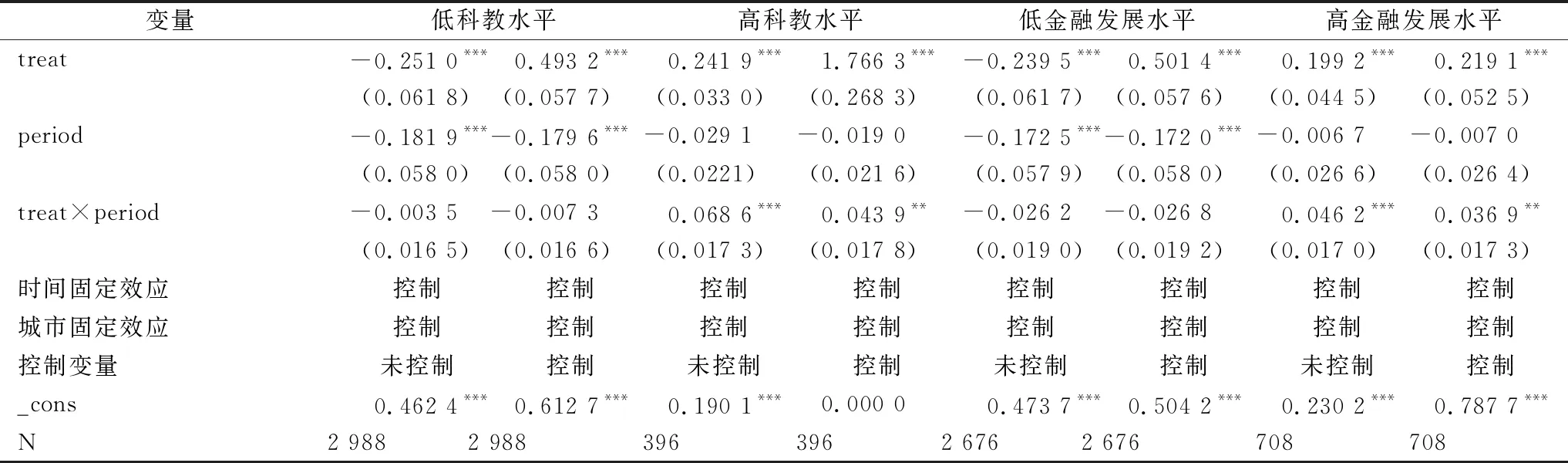

4.2 科教水平异质性

较高的城市科教水平为科技创新和城市全要素生产率提升提供了良好的基础,为检验城市间因科教水平差异导致的异质性,本文将地级市划分为科教水平较高城市和较低城市,划分依据参考李政与杨思莹[5]的做法,根据该城市是否拥有“211工程大学”,如果有则认为该城市科教水平较高,否则该城市为科教水平较低城市,回归结果如表3所示。可以看出,无论是否加入控制变量,在高科教水平城市,试点政策显著提升了城市全要素生产率,而在低科教水平城市,试点政策实施效果并不显著。可能原因是城市间科技创新和全要素生产率的竞争归根结底是人才竞争,较高的科教水平能够为科技与金融发展提供高素质人才,高水平人才集聚可以为试点政策实施提供人力和智力支持。科教水平较低城市没有“211”工程大学,高水平人才较少,往往在“抢人大战”中处于劣势。因此,试点实施效果因科教水平不同呈现出显著差异。

表3 科教水平与金融发展异质性检验结果

4.3 金融发展水平异质性

较高的金融发展水平可以为试点政策实施提供财力支撑,并且金融发展水平较高地区,其市场运作更为规范和成熟,能够为试点设立过程中的科技资源和金融资源对接提供便利。为检验因金融发展水平差异导致的试点实施效果,本文将地级市样本划分为金融发展水平较高地区和较低地区,划分依据为与2005年所有地级市贷款平均数相比,如果该城市贷款数额高于此平均数,则认为该城市为高金融发展水平城市,反之亦然,回归结果如表6所示。与低金融发展城市相比,高金融发展城市组无论是否加入控制变量,试点政策实施均能有效提升城市全要素生产率。在低金融发展水平城市,试点政策实施并未显著提升城市全要素生产率。可能原因是高金融发展水平城市往往具有良好的金融基础,具备先发优势,能够引领城市科技金融发展,因而可以为试点政策实施创造条件。金融发展水平较低城市,因地方财力匮乏,加上创新能力较弱,导致科技金融融合比较困难,试点政策效果难以凸显。

5 影响机制分析

本文采用双重差分法考察试点政策对城市全要素生产率的影响,发现试点政策能够显著促进城市全要素生产率提升。根据前文理论机制分析,本文认为,试点政策通过产业结构升级效应、融资效应、创新效应等3个途径对全要素生产率产生影响。接下来,对3种影响渠道进行中介模型实证检验。

5.1 城市创新能力的中介效应分析

本文认为,试点政策能够提高城市创新能力,从而提高城市全要素生产率。表4为中介效应模型回归结果,模型1结果显示,试点政策对城市全要素生产率的影响回归系数为0.029 7,通过1%的显著性水平检验,说明试点政策可以促进城市全要素生产率提升,与前文结果一致。模型2结果表明,试点政策对城市和产业创新能力影响的回归系数为34.077 3,通过1%的显著性水平检验,意味着试点政策可以促进城市和产业创新能力提高。模型3回归结果显示,城市和产业创新能力对城市全要素生产率影响的回归系数为0.001 09且通过了1%的显著性水平检验,说明城市和产业创新能力可以促进城市全要素生产率提升。将试点政策与城市和产业创新能力同时纳入回归模型(模型4)发现,试点政策回归结果为-0.008 5,未通过显著性检验;城市和产业创新能力对城市全要素生产率影响的回归系数为0.001 12,通过1%的显著性水平检验。综上所述,同时加入试点政策与城市和产业创新能力后,试点政策对全要素生产率的影响被城市和产业创新能力挤占,说明城市和产业创新能力在试点政策与城市全要素生产率间发挥中介效应。因此,H1a得到验证。

表4 城市创新能力中介效应检验结果

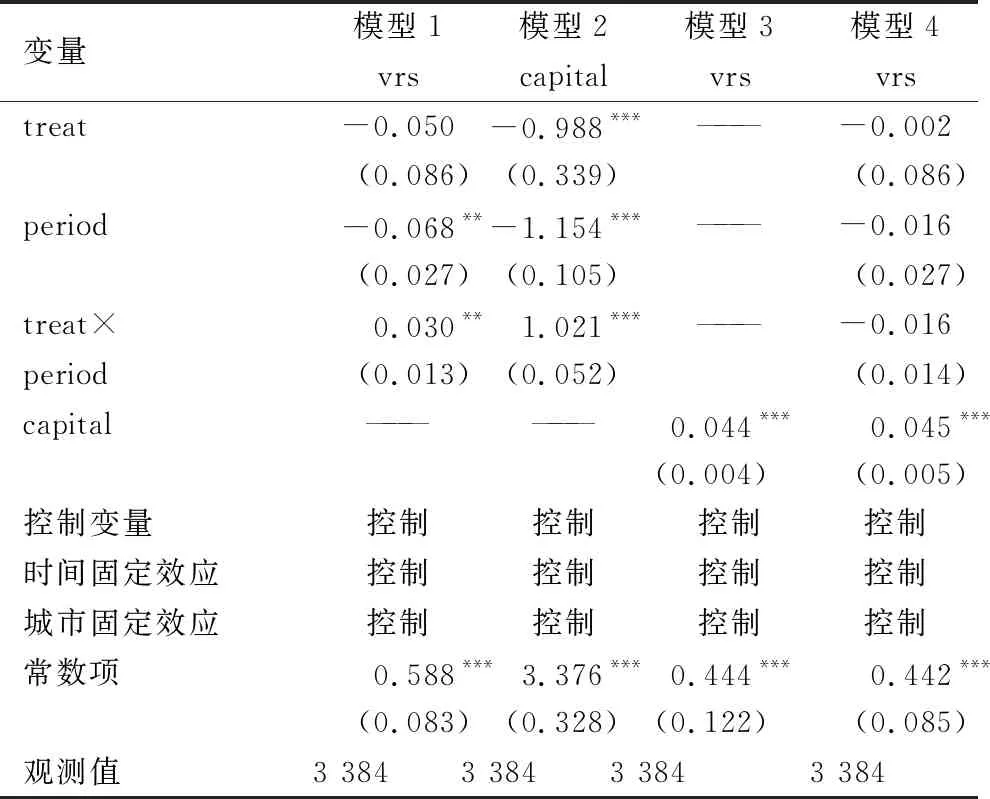

5.2 城市融资能力的中介效应分析

本文认为,试点政策能够提高城市融资能力,从而提高城市全要素生产率。表5为将城市融资能力作为中介变量时的回归结果,模型1结果显示,试点政策对城市全要素生产率的影响回归系数为0.030,通过5%的显著性水平检验,说明试点政策促进城市全要素生产率提升,与前文结果一致。模型2结果表明,试点政策对城市融资能力影响的回归系数为1.021,通过1%的显著性水平检验,意味着试点政策提高了城市融资能力。模型3回归结果显示,城市融资能力对城市全要素生产率影响的回归系数为0.044且通过了1%的显著性水平检验,说明城市融资能力可促进城市全要素生产率提升。将试点政策与城市融资能力同时纳入回归模型(模型4)发现,试点政策回归结果为-0.016,未通过显著性检验;城市融资能力对城市全要素生产率影响的回归系数为0.045,通过1%的显著性水平检验。与模型3回归结果相比,模型4中的融资能力系数有所上升。综上所述,同时加入试点政策与城市融资能力后,试点政策对全要素生产率的影响被城市融资能力挤占,说明城市融资能力在试点政策与城市全要素生产率间发挥中介效应。因此,H1b得到验证。

表5 城市融资能力中介效应检验结果

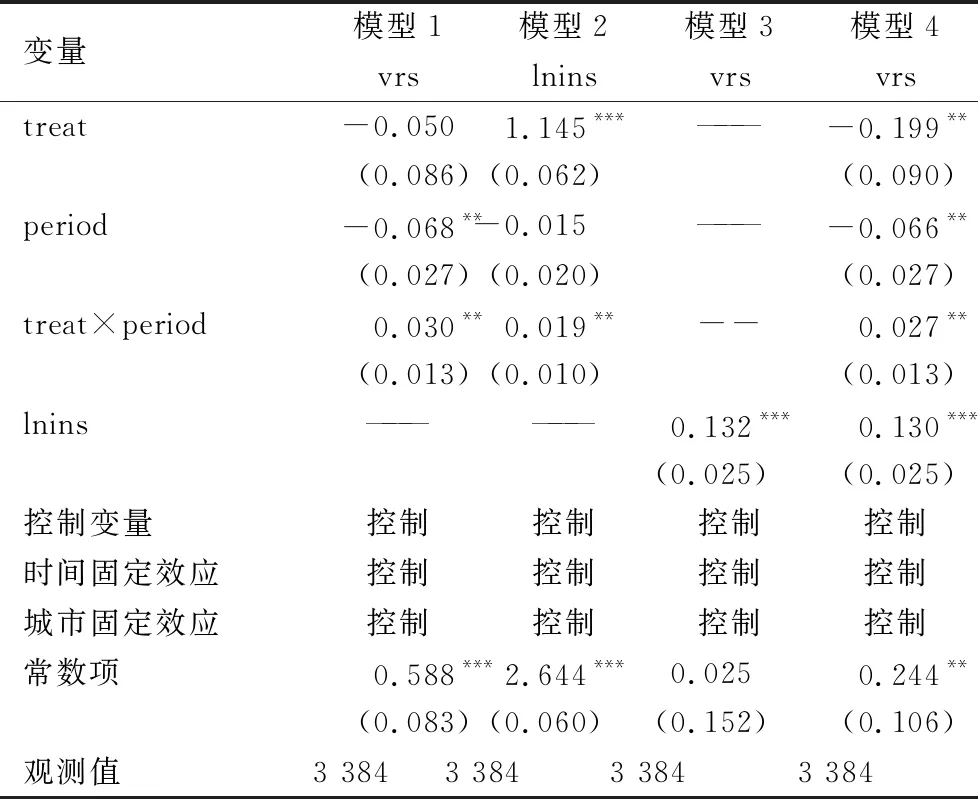

5.3 产业结构升级的中介效应分析

本文认为,试点政策能够促进城市产业结构升级,从而提高城市全要素生产率。表6为中介效应模型的回归结果,模型1结果显示,试点政策对城市全要素生产率影响的回归系数为0.030,通过了5%的显著性水平检验,说明科试点政策可以促进城市全要素生产率提升,与前文结果一致。模型2结果表明,试点政策对城市产业结构影响的回归系数为0.019,通过了5%的显著性水平检验,意味着试点政策可以促进城市产业结构升级。模型3回归结果显示,产业结构对城市全要素生产率影响的回归系数为0.132且通过了1%的显著性水平检验,说明产业结构升级有利于城市全要素生产率提升。将试点政策与产业结构同时纳入回归模型(模型4)发现,试点政策对城市全要素生产率影响的回归结果为0.027,通过了5%的显著性检验;产业结构对城市全要素生产率的影响回归系数为0.130,通过1%的显著性水平检验。综上所述,促进科技和金融结合试点政策通过显著促进产业结构优化升级,提升了城市全要素生产率。因此,H1c得到验证。

表6 产业结构升级的中介效应检验结果

6 结语

6.1 结论

本文利用2005—2017年283个城市面板数据,通过双重差分法实证检验科技金融结合试点政策对城市全要素生产率的影响,主要结论如下:

(1)整体来看,试点政策实施可以显著提升规模报酬不变情况下的城市全要素生产率,该结论在假设规模报酬可变的情况下依然成立。

(2)异质性研究发现,试点政策对城市全要素生产率的影响具有异质性(因城市区位、科教水平、金融水平不同所致)。在东部、中部地区,以及科教水平、金融水平较高的城市,试点政策实施能够显著提升城市全要素生产率。而在西部地区,以及科教水平、金融发展水平较低的城市,试点政策实施效果并不显著。

(3)试点政策能够通过提升城市创新水平、融资效率以及优化产业结构等方式,对城市全要素生产率产生间接促进作用。试点政策对城市创新的促进作用,以及对融资效率的提升作用是其促进城市全要素生产率提升的重要原因。

6.2 政策建议

(1)及时总结经验,有序扩大试点实施范围,推动城市全要素生产率普遍提升。研究发现,试点政策对城市全要素生产率具有重要提升作用。因此,应加快“中央制定—地方试点—中央总结—地方推广”的试点政策实施步伐,促进试点制定与实施的互动机制构建。当前,我国于2011年设立的第一批试点取得了阶段性成效,并于2016年进一步扩大了试点范围。未来需要进一步总结试点经验,加快试点城市科技成果转化,形成一般性规律经验,加快推广速度,从而促进科技和金融深度融合。

(2)坚持因地制宜,提升政策执行的灵活度和包容性。由于试点政策实施效果存在因区域、科教水平及金融发展水平差异导致的异质性,故在试点政策实施和推广过程中,应避免单一化做法。例如,西部地区,由于金融资源匮乏且科技创新水平较低,在试点政策实施过程中应充分发挥财税政策的引领作用,加强资金支持,探索多元化财政支持方式,为试点政策实施营造良好的科技和金融环境。科教水平和金融发展水平较低城市,应重视人力资本积累与金融基础完善。同时,应积极构建具有地方特色的科技金融体系,充分发挥地方独特优势,从而促进试点政策实施。此外,应重视试点政策监督和评价,构建科学合理的退出机制,将试点政策效果不佳的城市剔除。

(3)积极探索试点政策多维路径,提升试点政策实施效果。研究发现,试点政策能够通过提升城市创新水平、融资效率以及优化产业结构等方式促进城市全要素生产率提升。因此,应加大政府科技支出力度,充分调动企业创新积极性,大力提升城市创新水平;改善城市金融基础环境,推动传统金融业模式创新,规范金融交易市场秩序,为试点政策实施营造良好的金融环境。此外,应促进城市产业结构优化升级,从多维度、多路径发挥试点政策对城市全要素生产率的提升作用。