丧偶对中国老年人抑郁状况的影响分析

——基于CHARLS数据①

谭翠莲 罗序亮 李琴

(华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642)

1 引言

在人口加快老龄化的背景下,我国丧偶老年人规模越来越大。2010年第六次人口普查数据显示,我国丧偶老年人共计4764万人,占老年人总数的26.89%。其中,女性老年人口中约3345万人丧偶,丧偶比例为36.95%;男性老年人口中约1419万人丧偶,丧偶比例为16.30%[1]。预计2010-2050年我国丧偶老年人口将达到11840万人[1]。

丧偶在社会再适应评定量表(SRRS)中被列为最高压力事件[2]。每对夫妇在年老时期都会经历丧偶,丧偶后老年人有可能面临着经济状况和居住状况的变化,还可能面临着情感慰籍和照料可及性的下降,增加身体遭遇健康风险的概率[3]。据统计,丧偶老年人普遍面临着身体失能、慢性病困扰和精神抑郁等健康问题[2][3],其死亡风险比长期有偶者高出127%[4],其自杀率高于其他群体数倍[5][6]。

丧偶冲击是否增加了老年人的精神抑郁?这一冲击在不同特征的老年人之间是否呈现差异?现有的研究并没有得出一致的结论。一部分研究认为丧偶增加了老年人的健康风险,例如,丧偶增加了老年人的发病率、死亡率[4][7][8][9],增加了其精神抑郁和认知下降的概率[10][11]。另一部分研究则认为丧偶并没有增加老年人的健康风险[12][13]。以往研究主要是针对发达国家,针对中国研究的较少,据我们搜索的文献,仅有Li et al.、Guo et al.和Chen et al对中国老年人进行了分析[14][15][16]。

本文基于2011、2013、2015三年中国健康与养老追踪调查数据(简称“CHARLS”),探讨丧偶冲击对老年人精神抑郁的影响。与以往的研究相比,本文可能存在的贡献如下:(1)分析了丧偶冲击对老年人精神健康的影响。以往的文献主要强调丧偶状态对人们精神抑郁的影响。已有文献表明,丧偶后四年内人们的抑郁状况会逐渐恢复[24]。因此,探讨丧偶冲击对抑郁的影响则更为重要,有利于提供政策进行较早的识别与干预。(2)使用PSM-DID模型(Propensity-Score-Matching Difference-in-Difference)进行分析。考虑到丧偶的发生可能存在选择性以及遗漏变量导致的内生性问题,本文采用PSM-DID模型进行分析,在一定程度上消除了样本选择偏误以及不随时间变化的遗漏变量所导致的内生性问题。同时在模型中引入期初的抑郁状况与时间的交互项,用以控制抑郁随时间的变化趋势。(3)对丧偶冲击的影响进行性别、城乡、年龄和受教育程度等异质性分析。由于男女在生理机能、家庭角色和经济社会行为等方面的差异,男性老年人和女性老年人面临丧偶冲击的反应会出现差异;另外,中国城乡之间经济发展水平、生活方式等方面存在巨大的差异,城乡老年人面临丧偶冲击的反应也可能不同。本文进行性别、城乡、年龄以及受教育程度异质性分析,有助于识别哪些丧偶老年人是弱势群体,从而有助于出台有针对性的帮扶措施。

本文其余部分安排如下:第二部分为文献综述;第三部分为数据、模型以及变量描述性统计;第四部分报告丧偶冲击对老年人抑郁影响的计量结果;第五部分为本文研究的结论及相关讨论。

2 文献综述

丧偶是否会影响人们的抑郁状况,现有的研究进行了较多的讨论,但并未得出一致的结论。在基于美国数据的多项研究中,发现丧偶增加了老年人的抑郁得分,给健康带来负面影响[17][18][19],且这一影响会随着时间的推移而逐渐减弱[17][18]。Simon发现配偶离世增加了老年人抑郁的概率[10]。Sasson & Umberson使用美国八期HRS数据,发现丧偶无论是在短期还是长期均增加了老年人的抑郁状况,且这种影响并不存在性别差异[19]。一项针对荷兰55-85岁老年人的研究中,Van Grootheest基于LASA数据,发现丧偶使老年人抑郁得分增加[20]。Van den Berg et al.使用同一数据,发现丧偶在短期内同样增加了老年人精神抑郁的概率[9]。

也有研究认为,丧偶并不一定导致老年人精神抑郁的增加。McGarry & Schoeni基于美国健康与养老调查(HRS)数据,发现在丧偶前丧偶者往往要照顾配偶的生活起居,为已故配偶提供大量的医疗费用支出,承受心理和身体等方面的压力,给健康带来负面影响,而配偶离世后可不再承受经济和精神上的双重折磨[21]。刘慧君、杨汝基于2009-2015年“安徽省老年福利调查”数据,发现丧偶会显著降低农村老年人的死亡风险,并且在高龄群体中,影响效应更为显著[13]。

丧偶对于老年人健康风险的影响可能在不同国家、不同年龄以及不同性别之间存在较大的异质性。由于东西方文化背景、社会观念等存在较大差异,使得丧偶在不同国家以及不同性别之间的影响有所不同。基于西方国家的研究,大部分认为丧偶给男性带来的不利影响更大[17][18][20][22],而针对国内的研究却得出了相反的结论。例如,Chou & Chi基于香港的调查数据,发现与男性相比,年龄在70岁及以上的女性抑郁症状更为明显[23]。Li et al.基于1991和1994年武汉地区老年人健康生活状况调查数据,发现年龄较大的女性抑郁症状随着年龄的增长而增加[14]。Chen et al.基于CHARLS数据也发现丧偶使得老年女性更容易抑郁[16]。

以上文献显示,对丧偶与抑郁方面的研究以发达国家居多,而有关中国的研究较少。仅有少量文献探讨了丧偶对于中国老年人健康状况的影响[14][15][16],且存在着样本缺乏代表性的问题[14][15]。另外,大部分研究主要考察丧偶对老年人抑郁影响的性别以及年龄差异,较少考察这种影响在城乡之间和不同受教育程度的老年人之间是否不同。由于长期的城乡二元结构体制,不同地区不同群体的老年人面临着完全不同的经济状况、医疗条件和社会保障等,这就造成了丧偶对老年人健康的影响可能存在着较大的差异,需要我们进行异质性分析。此外,根据婚姻选择理论,人们在进入婚姻时存在选择性,解散婚姻时同样存在选择性。健康状况不好的人,更容易丧偶,这是因为配偶共同生活,其生存环境、饮食习惯、锻炼方式等大体类似,一些影响配偶健康的因素同样会影响自己的健康[8][9][24]。

综上所述,本文将利用2011-2015年的CHARLS数据,基于PSM-DID方法探究丧偶冲击对老年人精神抑郁的影响,并进行性别、城乡、年龄以及受教育程度的异质性分析。

3 数据、方法与变量

3.1 数据来源

本文的数据来源于中国健康与养老追踪调查数据(CHARLS)。CHARLS是一项专门针对中国45岁及以上中老年人的大型微观调查数据。2011年,CHARLS在全国开展了基线调查,2013、2015年进行追踪调查。该调查样本覆盖全国150个县/区的450个社区或村庄,2011年调查了17708个老年人。CHARLS数据不仅包括丰富的人口学特征和家庭特征信息,还包括全面的健康变量、健康行为等信息。CHARLS是一项与美国健康与养老调查(HRS),英国老年追踪调查(ELSA)以及欧洲的健康、老年与退休调查(SHARE)类似的专门针对中老年人健康与养老调查的数据[25]。

本文采用了CHARLS2011-2015三年的面板数据进行分析。由于本文主要探讨丧偶对老年人精神抑郁的影响,因此,我们删除了2011年就已经分居、离异、未婚和丧偶的样本。考虑到本文针对的是老年人群体,我们删除了年龄为60岁以下的样本。最后,我们的总样本量包含13419个观测值(即4473个老年人),其中,在2011-2015年调查期间经历丧偶冲击的老年人为463人,一直在婚的老年人为4010人。

3.2 研究方法与模型

3.2.1 倾向得分匹配法(PSM)

考虑到在估计丧偶对老年人健康的影响时存在着样本选择偏误以及遗漏变量导致的内生性问题。为此,本文采用PSM-DID的方法进行估计,即首先采用PSM进行样本的匹配,然后采用DID方法进行估计。进行倾向得分匹配前,需要满足以下两个重要假定:(1)在给定协变量X的情况下,丧偶组的抑郁得分与在婚组的抑郁得分都均值独立于丧偶冲击,也即丧偶冲击是随机的;(2)丧偶组和在婚组样本存在着重叠,以确保两组的倾向得分取值范围有相同的部分②陈强,《高级计量经济学及Stata应用》(第二版),高等教育出版社,p540-543。。

本文采用两步法进行倾向得分匹配。首先,选择可观测的协变量,如人口特征、经济特征等,对处理组和对照组进行平衡,使得处理组与对照组在这些特征上尽可能相似,从而在一定程度上消除样本自选择问题。本文选取的协变量包含以下变量:年龄、性别、户口、受教育程度、生育子女个数、生育男性子女个数、家庭人均收入。其次,采用logit回归进行倾向得分匹配,logit回归模型估计的是个体经历丧偶冲击的概率,我们对基期(2011年)的样本进行了一对四的近邻匹配③本文也进行了一对一近邻匹配和卡尺内一对四匹配(δ取0.01),匹配的结果无太大差异。。最终,463个丧偶老年人中有358个老年人匹配到了样本,匹配到的在婚老年人为3290个,样本匹配前后的kdensity密度分布如图1所示。由图1可知,匹配前处理组和对照组之间存在较大差异,匹配后处理组和对照组之间的差异明显变小。图2为协变量匹配前后的标准化偏差,结果显示,匹配之后各个协变量的标准化偏差均比匹配前小,位于0左右,且不超过10%。因此,匹配后的丧偶组和在婚组在可观测的特征之间不存在显著的差异。

图1 样本匹配前后的kdensity密度分布

图1 协变量匹配前后的标准化偏差

匹配结果显示,有358个丧偶老年人(处理组)匹配到了3290个在婚老年人(对照组),最终样本中包括3648个老年人,共10944个观测值。

3.2.2 双重差分法(DID)

在匹配样本后,本文利用DID方法(Difference-in-Difference)来估计丧偶对老年人抑郁造成的影响。在运用DID估计时,等同于采用双向固定效应进行估计。同时,考虑到可能在丧偶前已经存在着早期的抑郁症状,本文在模型中加入了2011年的抑郁症状与时间的交互项,用以控制期初健康随着时间的变化。另一方面,为了减少因随时间变化的遗漏变量可能带来的内生性问题,本文还进一步控制了县城虚拟变量与时间的交互项,基本模型设定如下:

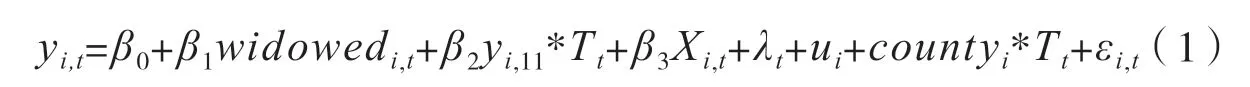

(1)式中yi,t表示个体i在t年的抑郁得分(或是否抑郁),如 Yi,15表示个体i在2015年的抑郁得分(或是否抑郁); widowedi,t表示个体i在t年时是否处于丧偶状态,如果是为1,否则为0; yi,11表示个体i在2011年的抑郁得分;Tt表示时间趋势变量,T11=1,T13=2,T15=3;Xi,t为影响个体抑郁得分(或是否抑郁)的其他变量,包括人口学特征和经济状况;countyi表示县城虚拟变量; λt为时间固定效应;ui为个体固定效应;β0为常数项,εi,t为误差项。

3.3 变量与描述性统计

因变量:(1)抑郁得分。本文使用含有10个条目的CES-D简表得分来衡量。Radloff(1977)证实了CES-D量表具有较高的内部一致性、可接受的复测稳定性、符合临床和自我报告标准的同时效度好,并有大量证据证明了其有效性[26]。另外,Lei et al.利用CHARLS数据对CES-D简表的信度和效度进行了检验,证实该简表在中国人群研究中的有效性[27]。CHARLS问卷中有关抑郁的十个问题:①我因一些小事儿烦恼;②我在做事时很难集中精力;③我感到情绪低落;④我觉得做任何事都很费劲;⑤我对未来充满希望(得分反向计算);⑥我感到害怕;⑦我的睡眠不好;⑧我很愉快(得分反向计算);⑨我感到孤独;⑩我觉得我无法继续我的生活。每个问题的四个选项:a.很少或者根本没有;b.不太多;c.有时或者说有一半的时间;d.大多数的时间。我们对每个选项进行赋值0-3分,以表示抑郁程度的高低,抑郁倾向最高的选项赋值为3分,最低的选项赋值为0分,然后加总这十道题的得分就得到一个0-30分的量表值,得分越高的个体代表抑郁程度越高。(2)是否抑郁。除了抑郁得分之外,我们还考察了是否抑郁,若某个体CES-D总分大于等于16分,则认为该个体患有抑郁症[26][28]。

关键自变量:婚姻状态。样本中删除了分居、离异、未婚和访问前已经丧偶的个体,本文把婚姻状态分为2011-2015年间一直在婚和2011-2015年间经历过丧偶冲击两种状态。其中,在婚状态包括有共同生活在一起的配偶或因工作等原因暂时与配偶分居的状态;丧偶冲击是指在2011-2015年某一时间点经历了配偶死亡。

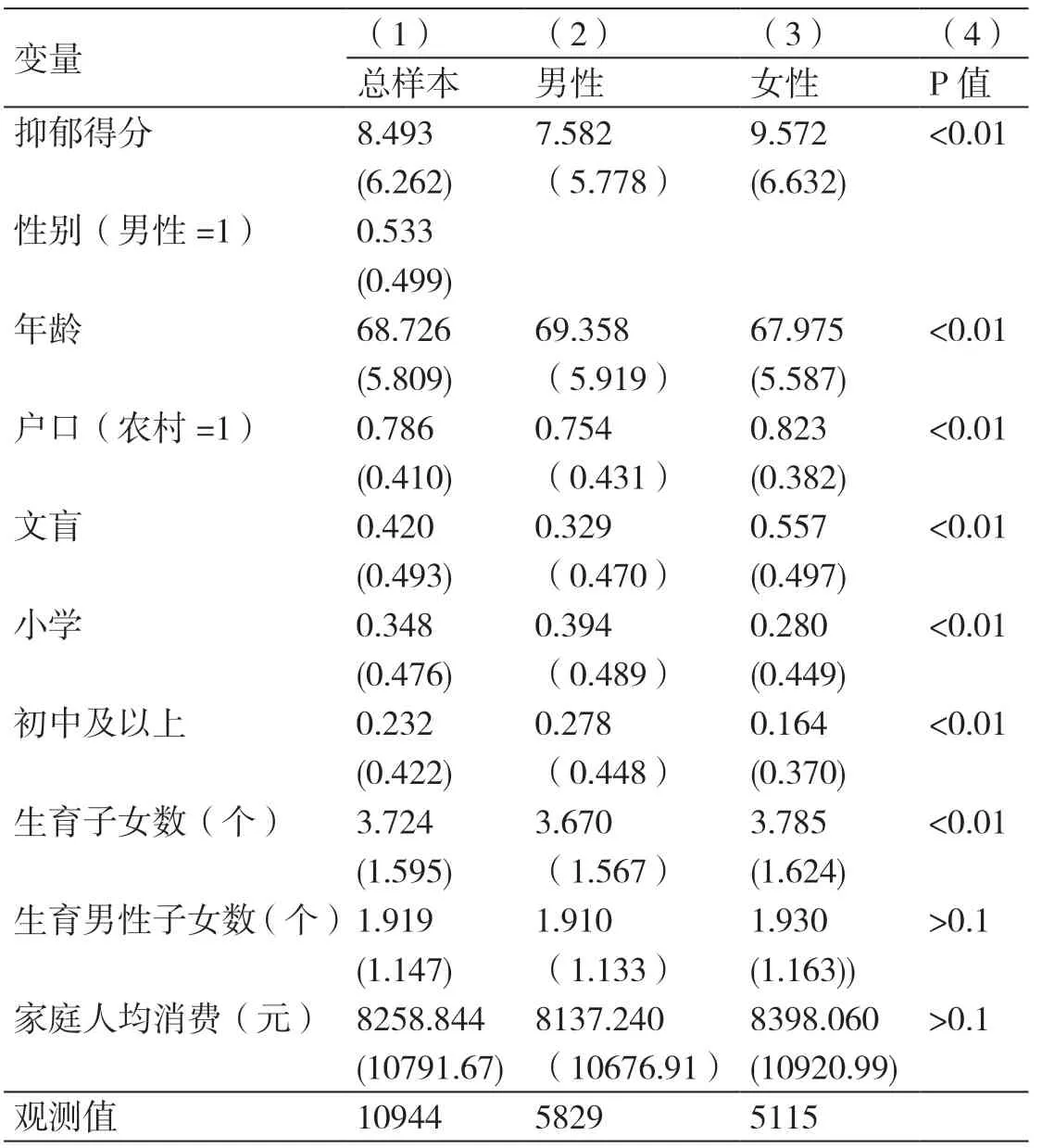

表1 变量的描述性统计

表1为相关变量的描述性统计。第(1)列为整体描述性统计,第(2)、(3)列为分性别的描述性统计,第(4)列为男性与女性在各变量上差异的p值。从总样本来看,老年人抑郁得分均值为8.5分。分性别来看,女性老年人抑郁得分为9.57分,男性为7.58分,女性比男性老年人约高出2分,且在统计上存在显著差异。

4 计量结果与发现

4.1 丧偶冲击对老年人精神抑郁的总体影响

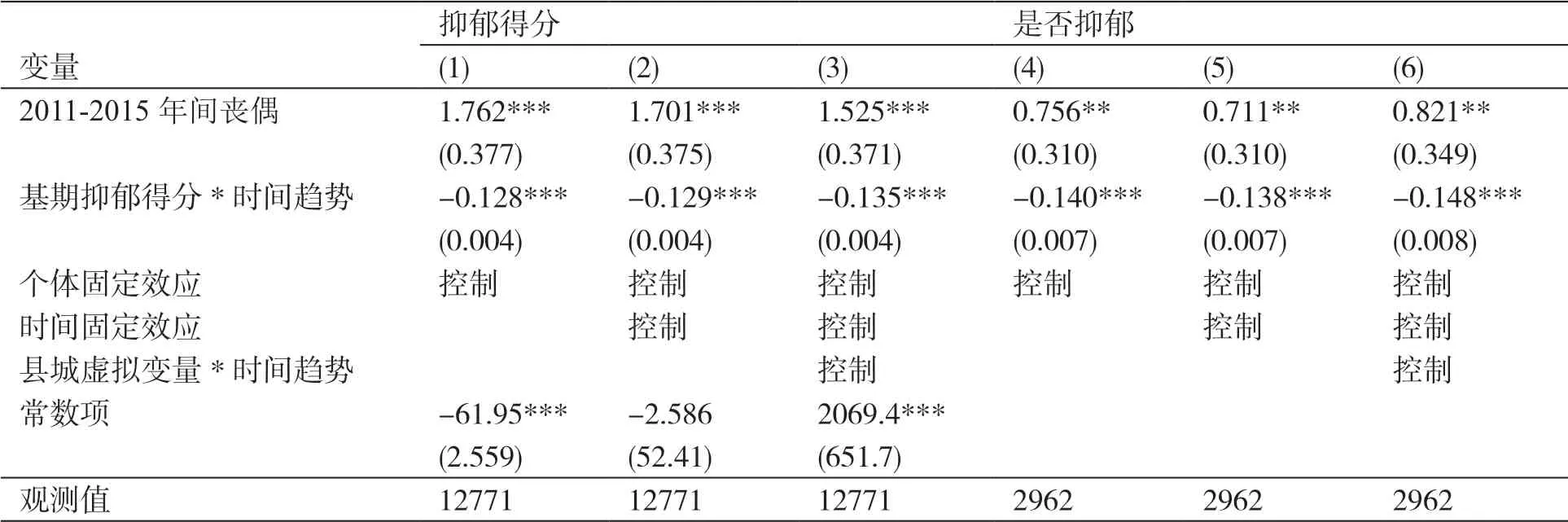

表2为丧偶冲击对老年人精神抑郁的总体影响估计。其中(1)-(3)列为丧偶对抑郁得分的估计,(4)-(6)列为丧偶对是否患抑郁的估计。首先来看丧偶对抑郁得分的影响:第(1)列为仅控制个体固定效应回归的估计结果;第(2)列为在(1)列基础上加入时间固定效应的估计结果;第(3)列为在(2)列的基础上引入县城虚拟变量与时间趋势交互项的估计结果。在模型中引入县城虚拟变量与时间趋势交互项以控制县城医疗资源、生活环境等县级特征随时间可变趋势。本文把(1)、(2)列估计结果作为参考,以第(3)列结果为准。具体来看,表中(3)列显示:在2011-2015年间经历丧偶的老年人比持续在婚的老年人抑郁得分增加1.617分,且在1%的显著性水平显著。随着年龄的增加老年人抑郁得分减少,但在统计上并不显著。同城市老年人相比,农村老年人如果经历丧偶冲击,将使得老年人抑郁得分显著增加1.094分。老年人生育的子女数和男性子女数都未显著地影响老年人抑郁得分,这在一定程度上说明了“多子不一定多福”[29]、“养儿也不一定防老”。家庭人均消费的增加会降低老年人的抑郁得分,但在统计上并不显著。

在丧偶对是否患抑郁的估计中从第(6)列的结果可以看到,丧偶显著地增加了老年人患抑郁的概率。具体来说,经历丧偶冲击的老年人患抑郁的几率比是在婚老年人的2.25倍(即高出125%)④几率比的结果未在表中显示。。除基期抑郁得分*时间趋势项和年龄外,其余变量对老年人是否患抑郁的影响均不显著。

从以上的分析可知,无论是从是否抑郁还是抑郁得分来看,在2011-2015年经历丧偶冲击的老年人比一直在婚的老年人抑郁得分更高,或更有可能患抑郁症。基于以上结果,可知婚姻具有一定的保护作用,配偶的支持对于老年人晚年生活质量具有重要的意义[30]。根据“婚姻资源”模型,婚姻的消散意味着婚姻所提供的社会、心理和经济资源的丧失[31],会损害老年人的身体和心理健康。

4.2 丧偶冲击对抑郁的异质性分析

如前所述,中国城乡之间无论是在经济发展水平还是医疗、社会保障水平方面均存在巨大的差异,丧偶对城乡老年人抑郁的影响可能存在较大的差异。因此,本文在表2的基础上进一步进行丧偶对抑郁影响的异质性分析。在模型1中分别引入2011-2015年间丧偶与性别、户口、年龄和受教育程度的交互项,结果如表3所示。

从表3可知,丧偶冲击对女性、农村户口、高龄和受教育程度低的老年人影响更大。具体来看,(1)列引入了丧偶与性别的交互项,结果显示,女性丧偶老年人比男性丧偶老年人抑郁得分高2.291分,且这一结果在1%的显著性水平显著,这表明丧偶后女性比男性更可能抑郁。这一结果与Van den Berg et al.(2011)以及Chen et al.的结果类似,他们的研究均显示丧偶后女性比男性更容易抑郁[9][16]。可能的原因在于:(1)在当前的家庭分工模式下,大多数男性仍是家庭的经济支柱。一旦配偶死亡,女性的收入来源减少甚至消失。收入的减少会减少老年人营养和医疗保健方面的支出,给健康带来负面影响。(2)由于女性将大多数的时间和情感投入了家庭,承担照顾配偶饮食起居的责任,没有充足的时间参与社交活动。丧偶后,女性老年人寻求社会支持和向外投射感情的能力相对更差。(3)由于男女在心理和生理表现上有所不同,使得抑郁在男女性别上的发生本身就存在差异。

表2 丧偶冲击对抑郁的总体影响估计

表3 丧偶冲击对抑郁得分影响的异质性分析结果

第(2)列引入了丧偶与户口的交互项,显示拥有农村户口的丧偶老年人比城市户口的丧偶老年人抑郁得分高2.78分,且结果在1%的显著性水平显著。可见,丧偶后农村户口老年人更可能抑郁。这一差异可能来自于经济状况和健康水平上的差异。当前,我国农村老年人的经济收入远不及城镇老年人,另外,高强度的劳作和较差的医疗水平导致农村老年人的健康水平也更差[32]。

第(3)列引入了丧偶与年龄的交互项,结果显示,高龄(80岁及以上)丧偶老年人比低龄丧偶老年人抑郁得分低0.356分,但在统计上并不显著。年龄更长往往意味着更丰富的人生阅历、也更能坦然面对生死。已有研究表明,与年轻的老年人相比,年长的老年人经历丧偶的健康风险更低[4,13]。(4)列引入了丧偶与受教育程度的交互项,拥有初中及以上学历的丧偶老年人比拥有初中及以下学历的丧偶老年人抑郁得分低1.933分,且结果在10%的显著性水平显著。可能的原因在于受教育程度一般与经济和社会地位相关,高教育程度意味着更广泛的社交网络以及经济保障,同时受教育程度高的人拥有更多调节心情等方面的知识,所以更不容易抑郁。

同样地,丧偶对是否抑郁影响的异质性分析结果与表3一致,结果显示在表4中。具体来看,与男性丧偶老年人相比,女性得抑郁的概率更高;与城市户口丧偶老年人相比,农村户口丧偶老年人得抑郁的概率更高;高龄与低龄丧偶老年人间是否抑郁的概率无统计差异。是否拥有初中及以上学历对丧偶老年人是否抑郁的影响在统计上不显著,但符号仍为负,一定程度上表明了拥有高学历的老年人更不可能患抑郁。

表4 丧偶冲击对是否抑郁影响的异质性分析结果

表5 丧偶对抑郁的总体影响:稳健性检验

4.3 稳健性检验

上文的分析剔除了一直处于丧偶状态的样本。为确保模型设定的准确性和估计结果的稳健性,本文在回归中加入了一直丧偶的样本,结果如表5所示。从表5可以看到,与表2结果相比,丧偶对抑郁得分影响的系数略微减小但显著性不变,丧偶对是否抑郁的影响仍显著为正,整个结果依然稳健。加入一直丧偶的样本后丧偶对抑郁得分影响的系数减小,在一定程度上反应了丧偶对抑郁的影响在短期内更大,随着时间的推移,丧偶效应会减小。

5 结论与讨论

本文基于2011、2013和2015年CHARLS数据,利用PSM-DID模型分析了丧偶冲击对老年人精神抑郁的影响,并进一步估计了这种影响在不同性别、户口、年龄和受教育程度老年人身上的差异。本文的结果表明,丧偶冲击显著增加了老年人患抑郁的概率,使老年人抑郁得分增加1.617分。通过对样本的异质性分析发现,丧偶冲击更不利于女性、农村户口和受教育程度低的老年人。

综上,丧偶冲击给老年人带来巨大的打击,增加了老年人精神抑郁的可能性,且这一影响对农村女性老年人尤为显著。老年夫妇通过日常照料、生活陪伴、精神安慰等方式相互扶持,而丧偶改变了已有的生活方式,这一婚姻状态的改变意味着一定程度的经济或社会支持的丧失,还会给老年人带来精神上的失落孤独和日常生活的诸多不便。针对以上结论,本文提出以下建议:

(1)在对丧偶老年人的关怀上,既要关心他们的身体健康,也要关心他们的心理健康,及时地为老年人进行心理疏导和政策帮扶。由于老年人心理不适时可能很少积极主动地寻求帮助,丧偶老年人子女要做好孝顺父母的责任,为父母提供经济支持的同时,更要注重他们心理变化和需求。另外,社区(乡镇)相关工作者应定期上门访问丧偶老年人,了解他们的健康状况,并及时的提供帮助。

(2)社会在实施有关丧偶老年人健康政策时对不同类型老年人区别对待,尤其更应关注农村女性丧偶老年人的健康。当前我国农村仍以“男主外,女主内”的家庭分工模式为主,对于农村女性而言,失去配偶可能意味着经济来源的丧失,面临着丧偶后带来的经济压力和心理打击。另外,由于我国城乡经济的差异较大,大部分农村老年人子女涌入城市以寻求更高的收入,农村中的空巢老年人多,老年人丧偶后孤苦伶仃。子女可通过将丧偶老年人接在身边同住、送养老院或请保姆等方式来减小丧偶给老年人带来的冲击。此外,当前我国农村养老保险的给付水平较低,医疗资源相对欠缺。鉴于此,一方面,国家应健全农村养老保障体系、积极推进医疗体制改革,缩小城乡之间的差距;另一方面,对于在生活中确有困难的丧偶老年人给予经济补贴和生活帮助,通过政府购买养老服务等方式确保老年人的基本生活。

本文仍存在着以下的不足:首先,丧偶会增加老年人患抑郁的概率,但本文并没有探究可能的影响机制,在后期的研究中会进一步进行影响机制分析;其次,由于丧偶对抑郁的影可能因不同人的身体和心理素质而异,这一影响有可能是短期的,也有可能是长期的,但因数据的局限性,我们文中仅探究了丧偶对抑郁的短期影响,在未来数据可得下,可探究丧偶对抑郁的长期影响。