东洞庭湖天气、气候对越冬候鸟数量的影响

黄菊梅 向伟 申亚兰 牛琳芝 姚毅

(1 湖南省岳阳市气象局,岳阳 414000;2 湖南省岳阳市水文局,岳阳 414000;3 湖南省东洞庭湖国家级自然保护区管理局,岳阳 414000)

0 引言

东洞庭湖独特的生态环境孕育了丰富的自然资源。每年冬季,东洞庭湖被分割成很多个湖泊,湖与湖之间则是大片泥沼、浅滩和草甸,丰茂的水草、大量底栖生物和鱼虾,吸引着数十万羽雁鸭类、鹤鹳类候鸟在此觅食、停歇和栖息,是亚洲最主要的越冬候鸟栖息地之一。东洞庭湖国家级自然保护区(简称“保护区”,下同)在东北亚鹤类迁徙网络、东亚雁鸭类迁徙网络和东亚—澳大利亚涉禽迁徙网络等区域物种保护网络中具有十分重要的地位。保护区内记录到鸟类338种,其中国家一级保护的有白鹤、白头鹤、东方白鹳、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭、白尾海雕7种,二级保护的有小天鹅、鸳鸯、白枕鹤、灰鹤、白额雁等45种。保护区面积为19万 hm,兼具明水、沼泽、草滩、农田、林地、村落,不同的栖息环境栖息不同的鸟类,而且每年鸟类数量及栖息环境都发生变化。在保护区,有采桑湖、大西湖、小西湖、丁字堤等几个最佳观测点。大小西湖是保护区的核心区域,具有特殊的保护和科研价值。

鸟类种群或群落的调查与监测不仅与鸟类的受胁状况评价、资源保护以及鸟类在生态系统中的功能有密切关系,而且鸟类的数量还可以作为评价环境质量的重要指标。武美香等分析了我国鸟类特有种与气候要素的关系。杨丽慧等研究表明,候鸟物候期对气候变化响应比较敏感。巴明廷等研究了郑州城区鸟类冬季集群的季节性与地理分布多样性特征。陈炜等指出,武汉作为鸟类迁徙“中转站”的生态学地位发生了巨大变化。李丽平等利用2005年7月—2006年l2月水鸟调查资料,认为东洞庭湖湿地鸟类的季节差异非常显著。张鸿等利用越冬初期、隆冬期和春季鸟类迁徙前3次东洞庭湖区域水鸟监测结果,对2013—2014年东洞庭湖区域的水鸟种类组成和不同时期种类变化,水鸟分阶段数量变化和空间分布等进行了系统分析。但目前关于天气、气候对越冬候鸟数量的影响研究比较少,对保护区越冬候鸟的研究也是零散的,很少有系统的研究文献,本文旨在进行一些探索,为洞庭湖越冬候鸟的研究提供科学依据。

1 资料和方法

资料来源:候鸟分析资料和2008—2018年大小西湖越冬候鸟监测数据来源于东洞庭湖国家级自然保护管理局,水位资料来源于岳阳市水文局,气象要素来源于岳阳市气象观测站。岳阳市气象观测站位于东洞庭湖滨湖,是湖南省唯一的滨湖气象站,气象观测数据能较好的代表东洞庭湖的天气和气候。

分析方法:采用线性趋势和相关分析法,并用Pearson相关系数检验方法进行显著性检验,通过0.5水平检验时为较显著,通过0.1水平检验时为显著,通过0.05水平检验时为极显著,否则为不显著。

2 结果分析

2.1 洞庭湖鸟类概况及变化趋势

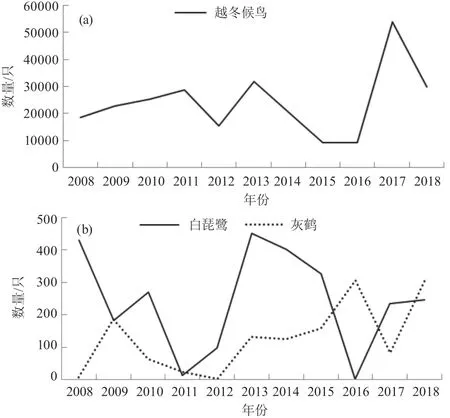

国家重点保护鸟类中,白额雁数量年际变化较大,2015年数量为0只,2009年、2012年、2013年、2017年为23~33只,2010年、2016年、2018年为192~279只,2008年、2011年、2014年为2400~7360只。小天鹅在2013年和2018年分别监测到2只和1089只,东方白鹳2008—2011年监测到2~12只,2012年开始没有记录。黑鹳仅2018年监测到32只。图1b中,2008—2018年间灰鹤每年都有记录,数量比较稳定,为2~307只不等,且呈极显著增加趋势;除2016年未有白琵鹭的记录外,其他年份为12~452只,呈减少趋势,但变化不显著。

图1 2008—2018年保护区大小西湖越冬候鸟(a)及两种国家重点保护鸟类(b)的数量变化Fig. 1 Changes of wintering migratory birds (a) and national key protected birds (b) in large and small West Lakes of the reserve from 2008 to 2018

2.2 气候异常对越冬候鸟数量的影响

2.2.1 降水异常对候鸟数量的影响

1)降水偏多导致洞庭湖水位偏高,候鸟数量减少。

2008年11月上旬,长江上游出现较强降水,洞庭湖来水量加大,同时长江以南大部包括洞庭湖区降水明显偏多,阴雨日数达5~8 d,部分地区出现渍害,洞庭湖水位也迅速上涨。其中,10月31日—11月12日城陵矶水位从22.70 m迅速上涨至29.75 m,至11月19日,洞庭湖水位仍接近28 m,28 m以上的水位持续了11 d,27 m以上的水位持续了17 d,大大高于适宜鸟类栖息的24~25 m。洞庭湖冬季水位过高,淹没了草滩、低洼湿地等候鸟觅食地和栖息地,导致鸟类栖息和觅食的湿地滩涂缩小,许多候鸟被迫在湖区附近的农田和内湖栖息。保护区调查结果显示,除罗纹鸭喜居在洞庭湖自然水域外,95%的雁类、鹤类、天鹅和几乎所有的涉禽都迁移到了附近的农田及内湖边上,给候鸟保护和农民生产生活带来一定影响。同时,11月中上旬正是近十万只越冬候鸟经过长途迁徙后抵达的时间,急需补充能量,不料却遇到食物匮乏,顿失觅食和栖息之地,给洞庭湖越冬候鸟造成了比较严重的影响。在考察过程中,保护区工作人员还在稻田里发现了9只死亡的候鸟,包括1只白额雁、6只小白额雁和2只赤麻鸭,均因饥饿和剧毒农药而死亡,原定于12月举行的洞庭湖观鸟节活动被取消。

2)降水偏少导致洞庭湖低水位,候鸟数量减少

2003年由于长时间干旱,洞庭湖水位降低,导致鸟类赖以生存的植被和滩涂发生变化,一些鸟类不得不飞走,10月如约而来的白琵鹭,因干旱等原因飞走了三分之二。2009年秋季,洞庭湖出现了近几十年来的历史同期最低水位,在东洞庭湖鸟类资源最为集中的大小西湖,也因持续低水位时间过长,大部分泥滩裸露、干涸,给在此生存的鱼类、鸟类带来了很大的威胁。12月中旬,洞庭湖水位较往年同期偏低,比2008年同期下降7 m,湿地水面迅速萎缩。为了保证候鸟的食物,使2009年中国洞庭湖国际观鸟节正常举行,东洞庭湖自然保护区管理局采取生态引水的方法,迅速恢复封闭管理区内大小西湖及壕沟的生态水位。

2.2.2 气温异常对候鸟数量的影响

2006年11月上旬的气温比历年10月上旬还高,迟迟没有寒流南下,至11月23日才开始出现一次强冷空气过程。第一批候鸟抵达保护区的时间是10月上旬,比往年足足晚了半个月。至11月中旬,在保护区的核心区域的大小西湖记录到的鸟类不到4万只,而往年同期所记录到的最多候鸟数有7万只,候鸟数量减少近一半,记录到的候鸟种类包括野鸭类、雁类、鸥类、鹤类、天鹅等等,也比往年减少了近1/3,监测的大雁只有5种,大大少于往年。因此,迁徙南来的越冬候鸟大大减少的重要原因是同期天气异常。

2.2.3 极端天气、气候事件对候鸟数量的影响

岳阳市2008年1月13日—2月3日连续22 d出现日平均气温低于0 ℃的严寒期,其中1月19—29日连续12 d出现雨凇,期间降雪日18 d,积雪日22 d,为自1954年以来最严重的雨雪冰冻天气过程,且严寒期时间之长、灾情之重为有实测记录以来之最。

大雪和冰冻过程中及冰冻解除后,为了实时了解湖区鸟类分布、生存及受损情况,保护区管理局组织大量人力物力,分别于1月20—24日、2月5—6日、2月12—17日,进行了三次系统的监测与巡护。其中1月20日、2月5日两次监测,洞庭湖除航道以外,已全部冰封,2月12—17日的全湖候鸟同步监测期间,洞庭湖已解除冰冻。前两次监测面积达150 hm,徒步行程100余 km,后一次同步监测面积近800 km,行程近1500 km,共记录到候鸟49种,约11万只,因此,候鸟在洞庭湖越冬依存度高。前两次监测中,仅记录到鸟类不足2000只,发现死亡环颈鸻、珠颈斑鸠4只。大雪融化后第三次监测到死亡的鸟类有灰鹤、白琵鹭、小白额雁、绿翅鸭等,数量虽然不多,但十分有代表性。综合结果显示,雨雪冰冻后,洞庭湖区部分鸟类数量明显减少,甚至有些湖区广布种,调查中一只也未见到,草食性浅水活动区域的雁鸭类鸟类受冰雪灾害影响相对较小,深水和浅滩活动的动食性鸟类受冰雪灾害影响相对较大,越冬候鸟野外死亡个体较少,留鸟受影响较大。

2.3 气候条件对候鸟数量的影响

实施候鸟调查与监测,掌握候鸟动态变化规律,是湿地保护与野生动物保护的需要,同时建立流域范围和迁飞路线上的候鸟监测网络,在更大尺度上系统收集候鸟种群变化动态,可为以候鸟为代表的湿地生态系统保护提供重要依据。全球共有8条候鸟迁徙线路,3条经过中国,洞庭湖的候鸟主要从中亚—印度线,穿越黄河、长江再向南的中部线路迁徙而来。

每年10月之后,越冬候鸟陆续向南迁移,其中过洞庭湖的候鸟有大部分停了下来,小部分选择了飞越雪峰山而继续往南。东洞庭湖鸟类调查一般在1月中上旬的隆冬时节开展水鸟调查,这个时间段正值水鸟越冬中期,鸟群集中,人为干扰比较少,利于取得准确数据。本文2008—2018年大小西湖越冬候鸟监测数据采集时间均为每年1月中上旬,因此,对2008—2018年越冬候鸟数量与气候条件分析的时段取为上年10月1日至当年1月20日。

2008年东洞庭湖国家级自然保护区鸟类调查时间为2008年1月8日,而2008年1月13日—2月3日出现了自1954年以来最严重的雨雪冰冻天气过程。因此,2008年大小西湖越冬候鸟的调查数量并没有受到雨雪冰冻天气的影响。

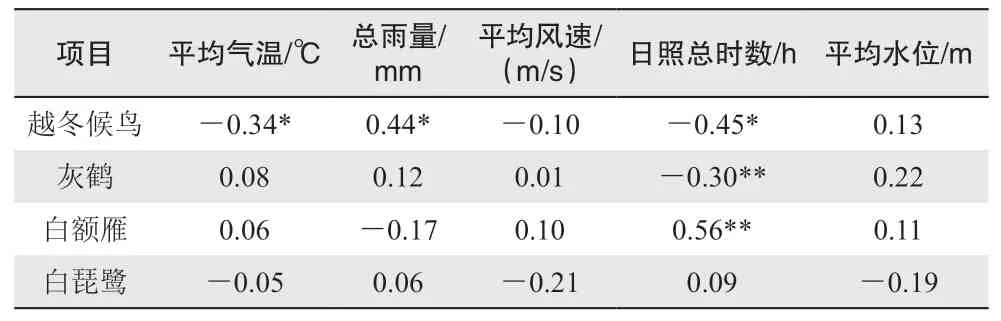

对东洞庭湖大小西湖越冬候鸟及灰鹤、白额雁、白琵鹭的数量与气象要素、水位相关分析表明(表1):候鸟数量与平均气温、日照总时数呈较显著负相关,与总雨量呈较显著正相关;灰鹤与日照总时数呈较显著负相关,白额雁数量与日照总时数呈显著正相关。因此,前期秋冬季东洞庭湖气温偏低、雨量偏多、日照偏少的气候条件下越冬候鸟数量较多,日照偏少的气候条件灰鹤数量较多,日照偏多的气候条件白额雁数量较多。城陵矶平均水位与越冬候鸟呈正相关,但不显著。平均风速大小与鸟类数量关系不密切。

表1 2008—2018年保护区大小西湖候鸟及国家重点保护鸟类数量与气象要素相关系数Table 1 The correlation coefficients between numbers of migratory birds and national key protected birds and meteorological elements

2.4 观鸟节天气对候鸟种类的影响

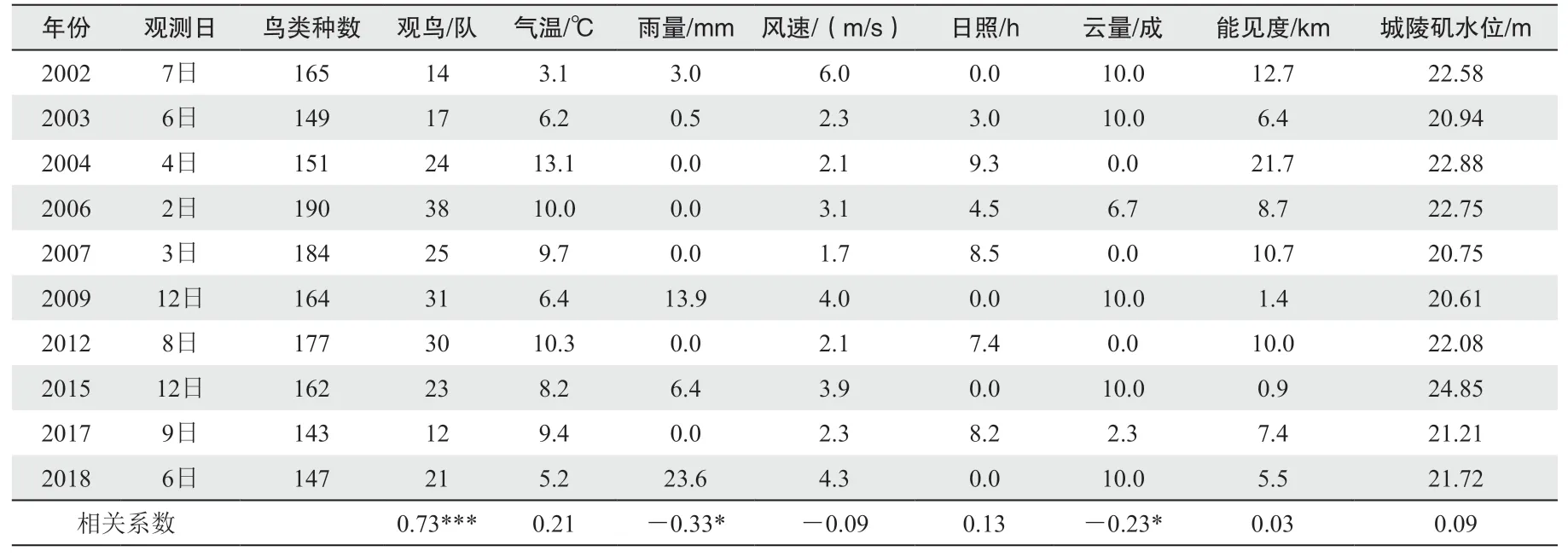

保护区自2002年举办中国首届洞庭湖观鸟大赛,至2018年保护区已经举办了十届洞庭湖国际观鸟节。2018年12月6日在洞庭湖举办第十届观鸟比赛,比赛时间为北京时06—18时,共12 h,每个观鸟队有三名队员,奖励记录鸟类品种数量最多的团队。据不完全统计,已有近100万人(次)参与了观鸟节的活动,200余支来自30多个国家和地区的参赛队参加了观鸟比赛,为洞庭湖新增了100余种鸟类分布新记录。洞庭湖观鸟大赛均在12月举行,比赛规则为在一定的时间和区域内,参赛队伍听到或看到的野生鸟类种类数量,经核定后记录在册来确定比赛的结果。

表2 中,2002—2018年鸟类种数与观鸟队数呈极显著正相关,相关系数为0.73,达到0.05显著性检验水平;与气温、日照时数不显著正相关,与雨量、云量较显著负相关;与风速负相关,与能见度正相关较弱;鸟类种数与城陵矶水位正相关较弱。因此,洞庭湖观鸟节观测到鸟类种类的多少基本取决于观鸟队的数量,观鸟队伍越多,观测到鸟类种类越多。同时气温高、雨少或无雨、日照时数多、少云或无云的天气条件,观测到鸟类种类相对较多,反之亦然。观测到鸟的种类与风速相关性较弱,与能见度基本不相关。即气温偏高的晴朗天气观测到鸟的种类相对较多,低温阴雨天气观测到鸟的种类相对较少。

表2 历届观鸟节观测到的鸟类种数与气象要素及其相关系数Table 2 The number of bird species, meteorological elements and their correlation coefficients observed in previous bird-watching festivals

3 讨论

本文只进行了保护区核心区候鸟的相关分析,如果扩大到整个东洞庭湖区范围的研究,探索影响候鸟数量分布的气象因素,会更具意义。影响洞庭湖越冬候鸟数量的原因很复杂,跟各种综合因素都有关系。候鸟总是选择适宜的栖息环境,环境的质量决定了物种的分布,这中间虽然有候鸟自由的选择,但同样有人类珍视自然的程度差异。观鸟比赛奖励记录鸟类品种数量最多的团队,因参赛团队素质高,对鸟类很有研究,即使鸻鹬类叫声尖利且几乎一模一样,资深观鸟人可以通过叫声来区分鸟类品种。因此,观鸟节观测到的鸟类品种数量更多体现的是技术水平,与天气关系不密切。因系统性候鸟的资料长度有限,统计样本较少,有待继续积累个例,以获得较准确的气象要素与候鸟的统计特征。

Advances in Meteorological Science and Technology2021年2期

Advances in Meteorological Science and Technology2021年2期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 元江县农村气象信息服务站的功能与管理

- 重庆市巴南区茶叶气象服务分析

- 风力发电机组防雷接地装置施工的质量控制

- 重庆气象千年发展史图鉴

- AMS词汇

- 汉代壁画和画像砖上的相风乌