中国参与全球价值链重构测度及推进策略

杨杰,王挺惠

(安徽财经大学国际经济贸易学院,安徽蚌埠233030)

后经济危机时代,伴随“美国优先”“制造业回流”等内顾性政策出台,世界经济去全球化言论甚嚣尘上,这将扭曲全球价值链分工,导致国际经济合作遇挫、生产要素与金融资源错配,中美贸易摩擦也加剧了世界经济发展的不确定性[1]。在此背景下,全球价值链分工的基础条件、驱动因素、区域布局、利益分配模式都存在较大的变革空间,全球价值链分解和重构将成为当今世界经济的重要特征。如何变“被动嵌入”为“自主整合”,借助全球价值链重塑之际破解“低端锁定”困局,日益成为发展中国家关注的焦点[2]。全球价值链重构的原意是伴随全球价值链分布区域比较优势动态调整,进而导致全球价值链不同链节出现收缩或者异地迁移的现象[3],现多引申为缘于禀赋变化、技术创新、制度重构等因素驱使,处在全球价值链中低端的发展中国家或者新兴经济体的制造业在深度融入全球价值链的过程中,全球资源整合能力得以提升,逐步摆脱全球价值链“低端锁定”困境,不断实现向价值链中高端延伸的动态演进过程[4]。

文中全球价值链重构具有双重含义:一国参与全球价值链重构,不仅涉及该国全球价值链不同链节的收缩、延伸、异地迁移,而且包含该国全球价值链分工地位的持续攀升。

一、全球价值链重构测度方法与数据说明

(一)测度方法

联合国贸易与发展会议中的贸易指标及国内外学者,例如美国纽约社会研究新学院(The New School for Social Research)院长和经济学教授威廉·米尔伯格(William Miberg)、我国学者田文等人分别基于修正的“赫芬达尔—赫希曼”指数(Herfindahl-Hirschman Index,HHI)测算产业的集散程度[5,6],产业的集中和分散与全球价值链(Global Value Chain,GVC)分工结构息息相关。发展中国家嵌入发达国家跨国公司主导的全球生成网络,专注于全球价值链特定链节生产(例如制造业加工组装)时,全球价值链的结构趋于集中;发展中国家着力构建自主全球生成网络,奉行“守住制造业低端,挺进制造业中高端”战略,致力于全球价值链不同链节优势培育时,全球价值链的结构则趋于分散[7]。

文中将修正的“赫芬达尔—赫希曼”指数(HHI)引入全球价值链分析框架,借助全球价值链分工模式下中间投入品的集散程度测算,刻画中国各产业全球价值链重构现状[8]:

式中,Sijk为全球价值分工格局下,中国i产业生产过程中使用j国k产业中国投入品数量占中国i产业中间投入总量的比重。参照美国司法部反垄断司判定标准,当HHI指数介于1000和1800之间时,该产业出口贸易结构为适度集中;当HHI指数超出1800时,该产业出口贸易结构为高度集中。

(二)数据说明

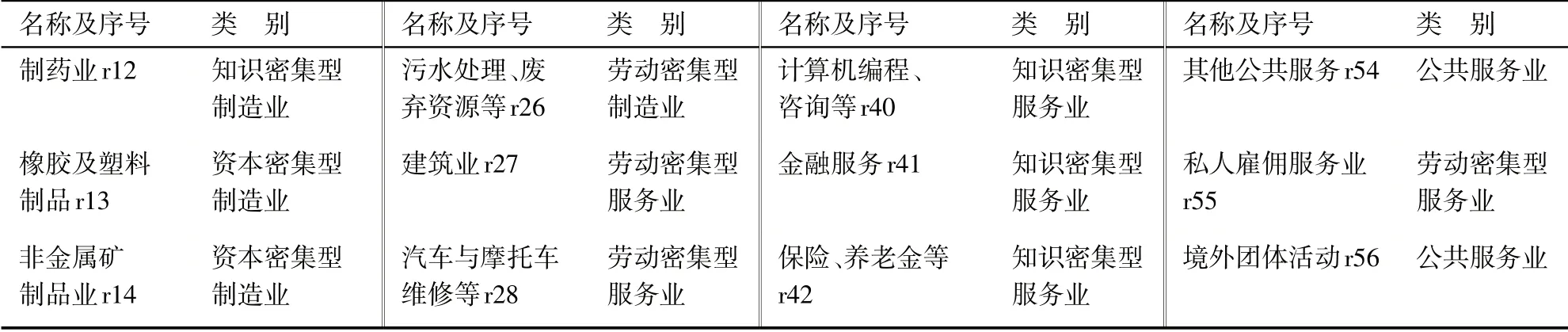

文中使用的数据来源于2016年WIOD新发布的世界投入产出表,该表涉及四十四个国家和地区五十六个行业2000年至2014年投入产出数据。为了方便分析,本文借鉴樊茂清和黄薇的产业分类方法,将五十六个产业划分为初级产品、资源产品、制造业、服务业四大类,基于劳动密集型、资本密集型、知识密集型三重视角将初级产品、制造业、服务业进一步细分。

世界投入产出表中五十六个行业分类说明,见表1。

表1 世界投入产出表中五十六个行业分类说明

续表

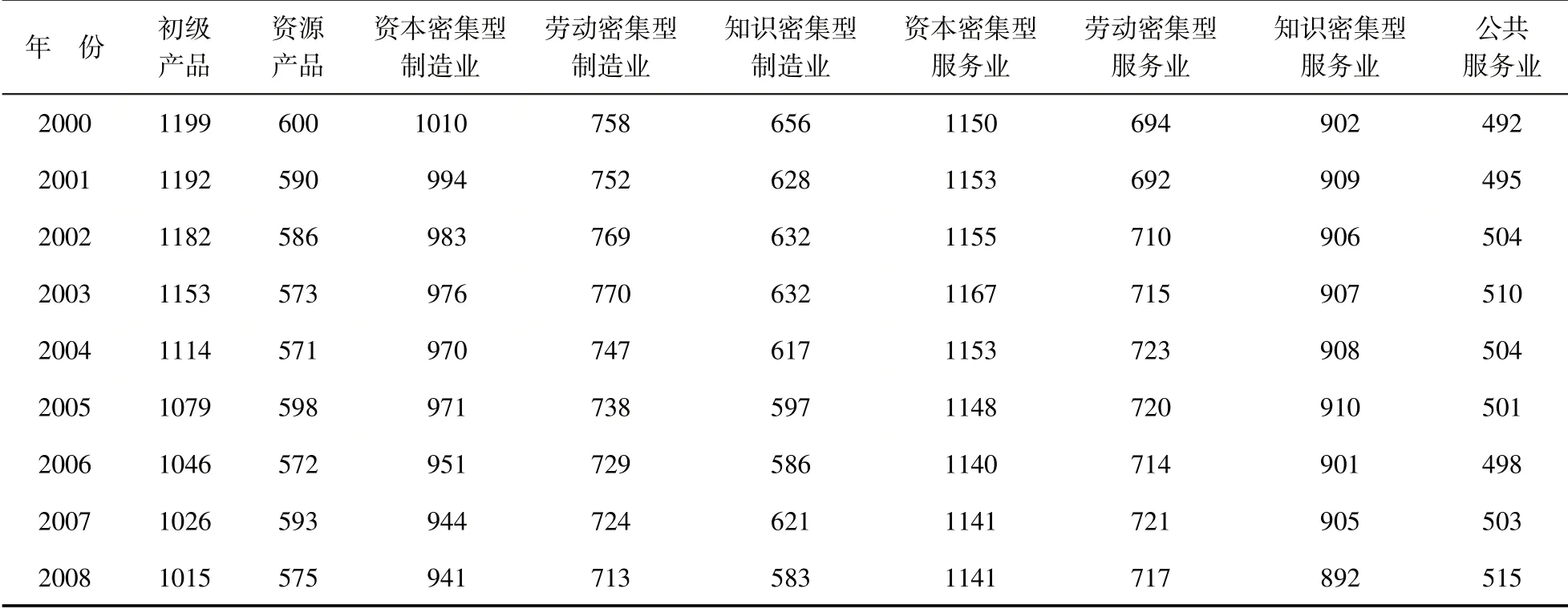

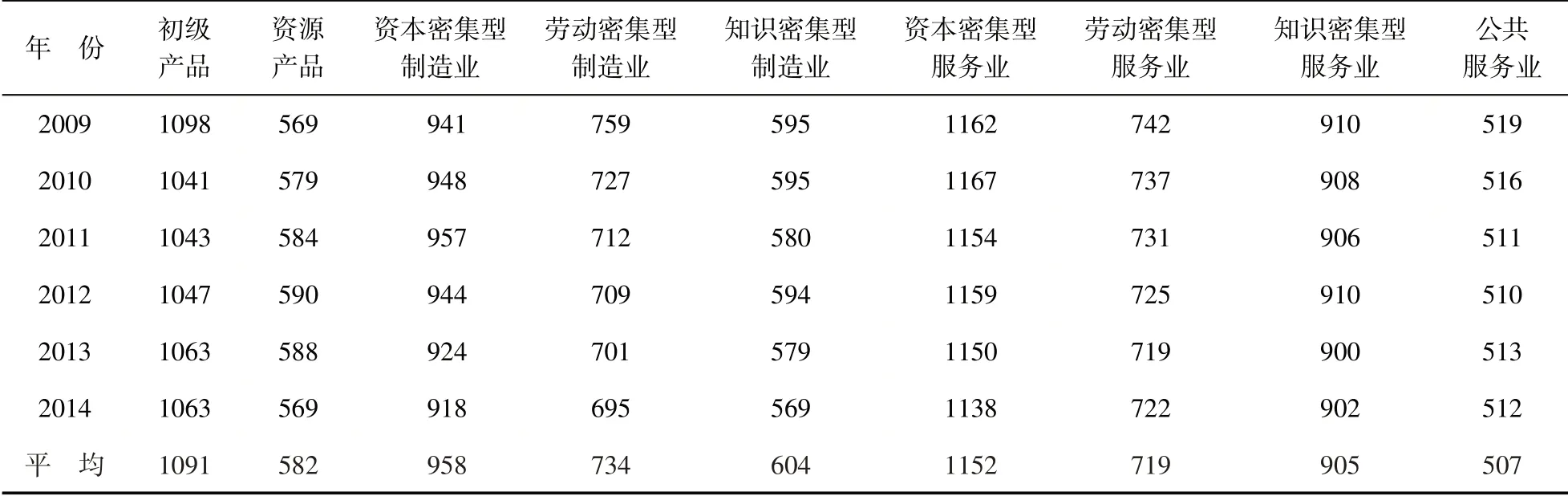

二、中国各产业全球价值链重构测度

首先,2000年至2014年中国各产业全球化生产过程中使用中间投入的集聚程度差异显著,资本密集型服务业中间投入集聚性最强(均值为1152)。在此期间,该行业中间投入集聚性虽然有波动,但是总体波幅不大,均属适度集聚范畴。追根逐源,此类行业中部分关系国计民生,例如电力、煤气、水的收集、处理、供给业,中间投入主要涉及采矿业,多盛产于特定国家(或地区),呈现较强的集聚特性;另有部分行业(例如航空运输业)虽然涉及生产分割,但是核心链节空间布局仍然集中于特定国家(或地区),从而最终呈现生产集中的现象。

其次是初级产品(均值为1091),中间投入亦显现适度集聚特征。究其原因,主要缘于初级产品影响力系数较小、感应度系数较大,对关联产业显现弱带动性与强支撑性,在全球价值链分工格局下,初级产品中间投入品多为国内供给,对国外市场依赖较小。

我们注意到,考察期间初级产品中间投入集聚趋势弱化明显,初级产品价值链重塑特征已经初见端倪;公共服务业、资源产品、知识密集型制造业、劳动密集型服务业、劳动密集型制造业、知识密集型服务业中间投入相对分散(依次为507、582、604、719、734、905),资本密集型制造业中间投入的集聚特性由集中转为分散。

我们由此看出,制造业生产结构总体趋于分散,这与我们的常识相吻合,即主要缘于工业生产的国际经济合作日益增强,垂直专业化分工逐步深化,工业化生产对国外中间投入品需求旺盛。服务业生产结构趋于分散,原因错综复杂,主要缘于服务业与制造业融合互促,服务业国际渗透逐步增强。

2000年至2014年基于价值链视角的中国各产业中间投入集聚程度测算,见表2。

表2 2000年至2014年基于价值链视角的中国各产业中间投入集聚程度测算

续表

鉴于初级产品和资本密集型制造业空间集聚特征变动较为显著,此处选取中国初级产品和资本密集型制造业来具体探讨2000年至2014年中国代表性产业价值链重塑特征。

在此期间,中国初级产品价值链空间分布相对稳定,主要集中于中国、日本、美国、台湾、澳大利亚、德国、俄罗斯、法国、英国、印度尼西亚等国家和地区。中国初级产品国内价值链长度“先收缩后扩张”,反映出我国加入世界贸易组织后,初级产品部分链节移至海外,引发国内价值链收缩;2004年之后,国内价值链长度持续延展以规避价值链断裂风险,确保国计民生。

考察期间,中国初级产品海外价值链空间分布较为稳定,主要集中于日本、韩国、美国、台湾等国家和地区,但是价值链在海外各国和地区之间的分割差异显著。

2000年,日本段链节长度为0.017,其次是韩国段、美国段、台湾地区段(链节长度依次为0.011、0.011、0.010)。2014年与2000年相比,中国初级产品对日本和台湾地区的“外部依赖”显著弱化,在我国初级产品海外价值链的构成中,日本和台湾地区承担长度降为0.008和0.006;中国初级产品对澳大利亚、巴西、俄罗斯的“外部依赖”有所增强,澳大利亚、巴西、俄罗斯承接价值链长度增至0.007、0.007、0.005。中国初级产品对澳大利亚“外部依赖”增强的主要原因是中国农产品需求旺盛,澳大利亚农产品尤其是肉类和乳制品等比较具有国际竞争力,中国和澳大利亚在农业领域合作逐步深化。中国初级产品对巴西、俄罗斯“外部依赖”增强,主要缘于区域价值链分工体系的构建和金砖国家合作机制的逐步完善。

2000年至2014年中国初级产品价值链空间分布的变动趋势,见表3。

表3 2000年至2014年中国初级产品价值链空间分布的变动趋势

续表

中国资本密集型制造业价值链亦呈现“先收缩后扩张”的演进历程,缘由不再赘述。2000年至2014年,中国资本密集型制造业中间投入品主要来源于日本、韩国、美国、台湾、澳大利亚、俄罗斯、德国等国家和地区。2014年与2000年相比,中国资本密集型制造业对日本和台湾地区的依赖关系弱化,分布于两国的价值链长度依次由0.045和0.026收缩至0.021和0.014;澳大利亚、巴西、俄罗斯在我国资本密集型制造业全球价值链构成中的重要性进一步凸显,中国资本密集型制造业价值链偏向资源丰裕国家的趋势愈发明显。

2000年至2014年中国资本密集型制造业价值链空间分布的变动趋势,见表4。

表4 2000年至2014年中国资本密集型制造业价值链空间分布的变动趋势

三、中国参与全球价值链重构的驱动因素

当今世界各国经济唇齿相依,全球化趋势不断加强。随着欧美等发达国家制造业回流政策的实施与推进,引发全球价值链局部收缩与空间结构演变。与之相伴,发展中国家产业链持续跨境延伸,全球价值链嵌入模式不断创新,全球需求地理分布动态调整,加速了全球价值链的解构和重塑。

纵观全局,全球价值链重塑的主要驱动因素可归结如下:

(一)各国先进制造业战略规划的相继出台

一方面,发达国家为扭转产业空心化之势,以《先进制造业国家战略计划》《IMS2020计划》(Intelligent Manufacturing Systems,IMS,智能制造系统)、《工业4.0》《制造业白皮书》等先进制造业发展战略为导向,力图推动经济“脱虚向实”,促进制造业竞争优势重塑,加速全球价值链空间格局重构,实现全球治理主导权重归。另一方面,随着发展中国家比较优势变迁、全球价值链分工参与模式调整、先进制造业培育计划(例如巴西《工业强国计划》、印度《国家制造业政策》、中国《制造业2025》)的颁布实施,发展中国家全球价值链分工地位有所攀升,由此引起国际分工格局变迁。两种力量叠加,最终形成价值链高端回流、中端分流、低端迁移的局面,进而引发全球价值链分工体系的深刻变革。

(二)技术创新

技术创新是驱动全球经济转型和价值重塑的重要力量,伴随发展中国家创新驱动发展战略实施、创新活力激发、国际协同创新强化,释放出全球价值链重塑的强劲动能。中国、印度等新兴经济体在积极融入全球价值链分工体系的同时,为规避价值链低端锁定风险,日趋重视研发与创新,积极构建自主全球生产网络与跨境产业链,力推产业转型,力促价值链升级,力争价值链重构。与此同时,随着跨国公司前瞻研发中心纷纷落户我国,这种“逆向创新”逐步打破发达国家垄断全球价值链高附加值环节的局面,使创新驱动日益成为全球价值链重塑的重要驱动力。

(三)贸易保护主义

贸易保护主义根源于国际分工模式变迁,凸显于经济危机时期,蕴含于“美国优先”政策内涵。金融危机以来,全球范围内的贸易保护主义抬头,市场准入门槛日益抬高,名目繁多的贸易壁垒持续高筑,发达国家经济政策不确定性增强,价值链海外延伸风险加大,迫使跨国公司生产布局调整,一方面缘于美国“制造业回流”,部分环节实现由离岸生产向母国生产的转变;另一方面为抵消成本增加的劣势,部分加工组装环节将移至成本更低的东道国进行生产和装配,从而加速价值链的收缩与重构。

(四)数字经济时代来临与跨境电子商务发展

在“大智移云物”时代,物流、信息流和资金流“三流融合”,促使全球各地企业持续转型,不断寻求价值链节战略优势的新源泉,借助大数据来重塑全球价值链,提升企业决策绩效与盈利能力;加之大数据与各产业深度融合,柔性管理广泛应用,系列变革将持续构筑跨国公司在生产中的全新战略优势,降低在海外设立商业存在的需求,进而缩短跨国公司供应链,加速国际分工参与模式与全球价值链空间布局演变,改善跨国公司经营绩效。

(五)区域贸易协定

价值链是经济全球化的显著特征,参加区域贸易协定是新兴经济体和发展中国家融入全球价值链的有效途径。区域贸易协定可以有效促进参与国之间市场体系同市场规则对接,实现区域内经贸活动的便利化、协调化、标准化,提升区域经济一体化层次。伴随区域经济合作深化,通常会加速既有全球价值链的解构和区域价值链重塑。紧密关联的区域价值链既是强化区域经济合作的基石,又对国际经贸规则提出全新要求。由此可知,区域贸易协定是影响和调整全球价值链的重要因素。

(六)世界供需格局调整

全球主要消费市场是跨国公司与本土公司竞相逐鹿的焦点,全球供需空间分布变迁和服务业开放领域的扩大将引发全球价值链重塑。后金融危机时代,发达国家需求总体疲弱,发展中国家需求增势强劲。伴随发展中国家消费能力不断增强,“自产自销”趋势得以加强,贸易强度有所下降。在我国经济高质量发展的背景下,这种趋势尤为显著,国内消费者对高端产品及优质服务需求激增,从而引发供应链与价值链调整。

(七)制造业服务化趋势强化

继智能化、高端化之后,服务化日渐成为全球制造业发展新趋势,制造业服务化转型将强化制造业和服务业的融合互动,提升制造业增值能力和全球价值链分工地位,助力全球价值链空间分布格局的调整。伴随服务业市场准入放宽,外资流向服务业趋势进一步加强,教育、医疗等领域引资效应尤其显著,为全球价值链重塑注入了新的活力。

四、中国参与全球价值链重塑的推进策略

(一)构建根植于内需市场的国家价值链

当今社会,国际垂直专业化分工日益细化,多数行业全球价值链向国内和国外呈现不同程度的延伸,在外部不确定性与日俱增的新形势下,注重全球价值链向国内延展,升级和重塑国家价值链,强化全球价值链与国内价值链的耦合意义深远。

我国的发展经验显示:第一,被俘获于全球价值链低端的企业,通常难以实现价值链升级与重塑;起初被禁锢于发达国家主导全球价值链低端、日后转型构建国家价值链的企业,易于实现价值链攀升。第二,国际生产分割有利于促进技术进步与企业生产率提升。

因此,中国企业应当在广泛融入全球价值链分工体系的情形下,积极调整全球价值链的生产分割结构,凭借全球价值链国内段长度的延伸增强企业自主创新能力,实现技术进步和全要素生产率提升,努力寻求“低端锁定”的突破口,加速全球价值链重塑。

同时,我国应当充分考虑全球需求地理格局变迁和国内需求的巨大潜力,根植于内需市场,构建区域协同发展的国家价值链,增强国家价值链同全球价值链的互动和互补,在顺利实现国内价值链长度延伸时强化国内各行业融入全球价值链的广度和深度,打破全球价值链嵌入和国内生产体系割裂状态,使国内价值链与全球价值链紧密糅合,共同构建新型全球生产网络,助力全球价值链重塑。

(二)塑造连贯区域价值链的包容型可持续发展全球价值链

价值链是经济全球化的显著特征,可持续发展的全球价值链是世界经济健康发展的基石,是各国和地区中间产品贸易平稳增长的重要驱动力。参加区域贸易协定是新兴经济体和发展中国家融入全球价值链的有效途径。区域贸易协定可有效促进参与国家和地区之间市场体系同市场规则对接,实现区域内经贸活动的便利化、协调化、标准化,提升区域经济一体化层次。在深化全球价值链区域合作机制的同时,注重全球价值链及区域价值链的可持续发展,构建包容区域价值链的可持续发展全球价值链乃是全球价值链重塑的应有之意。

纵观历史,全球生产网络无一不由区域价值链交织而成,当今社会,较具影响力的区域价值链主要包括亚太价值链、北美价值链、欧洲价值链、“一带一路”区域价值链。中国应当通过签署自由贸易协定,广泛融入亚太、北美、欧洲“圆形”区域价值链分工体系,深化我国同区域价值链核心经济体之间的全球价值链合作;通过推进“一带一路”建设,塑造连贯现有价值链集聚区域和尚未有效融入全球生产网络的价值链零散分布区域及以开放、互联、共享、包容、普惠为特征的新型全球价值链分工体系。

(三)开拓以中国进口博览会为黏合剂的创新价值链

随着全球需求地理结构变迁,价值链重心偏移,跨国公司日益青睐发展中国家消费市场,中国无疑将成为众多全球价值链布局的核心交汇点。中国进口博览会根植于关联紧密的全球经济和分工精细化的世界市场,通过搭建全球资源整合和要素聚集的新平台,一方面为发展中国家企业融入全球化进程、参与全球价值链分工与利益分配提供便捷路径,另一方面助力我国企业成长为全球价值链的整合者,促进“中国制造”同“全球生产”主动对接,使企业搜寻成本最小化,借助外溢效应从进口的优质中间品、资本品中获取先进技术和管理理念,进而提升中国企业的创新能力,随之将创新能力应用于价值链的各个环节,形成立体创新生产网络,同时提升服务质量,强化研发、设计、创意等服务环节在全球价值链中的功效,推动“中国制造”蕴含更多服务元素,最终在实现价值链上下游各环节的价值拓展之时,引领全球价值链重塑,增强国际话语权。