地质工程全日制专业硕士研究生培养模式研究

储诚富 查甫生 许龙

[摘 要] 为满足社会经济发展需求,新时代地质工程专业硕士研究生培养模式改革势在必行。文章针对高校专业硕士的培养模式所存在的弊端,提出由学生、学校、行业(企业)之间有机联动的“产学研”培养模式。以培养实践能力为出发点,“产学研”为衔接手段,校内实验中心和实践基地与校外实践基地为载体,根据地质工程专业的特色,构成独特的地质工程专业硕士课程体系和实践教学模式。

[关键词] “产学研”合作教育;地质工程专业;培养模式

一、引言

随着国家经济迅速发展,各项重大工程建设不断启动,经济结构也向绿色高效转变。因此对高素质工程人才的需求日益增长,亦对工程人才的工程实践能力、创新意识与创新能力、创业精神与职业适应性等提出了新要求。早在2009年教育部就发布了《关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》,开始對学位制度进行改革,加强对全日制专业学位研究生的培养力度。然而中国专业学位教育体系尚处于初始发展阶段,现有的工程专业教育难以完全满足国家经济发展需求。这种问题的主要根源是缺乏与高素质工程人才培养目标相适应的高等工程教育体系。因此,探索适应工程人才的人才培养模式、人才培养方案和教学运行机制是必不可少的。

二、培养现状

地质工程是以地质学为理论基础,借用地球物理化学探测、钻探、遥感等技术解决资源勘探、地质调查、工程建设、水利水电、地质灾害中的问题,服务于国家建设的学科。地质工程专业服务于国家经济建设的各个行业,并且在各个行业应用中表现出了极强的实践特性,所以系统科学地培养地质工程领域专业型人才对于国家经济建设极为重要[1]。专业学位是培养在某一专业(或职业)领域具有坚实的基础理论和宽广的专业知识,具有较强的解决实际问题的能力,能够承担专业技术或管理工作,具有良好职业素养的高层次应用型专门人才。教学内容强调理论性与应用性课程的有机结合,注重培养学生研究实践问题的意识和能力。因此,如何针对区域经济形势和地质工程专业特点,探索新型教学模式,加强课程体系改革和实践教学,培养出具备高素质的地质工程人才,是目前地质工程专业硕士研究生教育急需解决的问题。

三、培养存在的问题

(一)缺乏系统的培养模式

土木建设行业对地质工程专业也有需求,但往往因研究生的专业实践性不强难以达标。这也突显出了地质工程专业培养的关键性问题,即专业对口狭窄、结构单一,在实践能力和创新能力的培养过程中,培养方案的制定不切合实际,导致学生专业认知不清,缺乏职业能力[2]。同时,一些高校的地质工程专业硕士研究生的培养仍沿用学术硕士研究生的培养机制,缺乏高校、企业、政府、导师、研究生五者的相互配合,仍停留在高校、导师、研究生三者联合的培养上,导致研究生缺乏实践性。此外,培养模式老旧,并不能够与时俱进,特别是对一些就业特色强烈的地区,高校培养模式仍然是迎合地区热门方向,然而随着国家经济发展和改革,一些热门行业不可避免地受到重大影响,随之而来的就是用工需求人数的减少。因此,这就导致了高校培养出的人才产生就业困难、缺乏实践性等问题。

(二)课程体系不完善

地质工程全日制专业硕士研究生招生时间于2009年才开始,课程体系还不够完善,课程内容简单,并不切合专业硕士的培养要求,缺乏实践性,与社会经济发展脱节[3]。专业基础知识教学与实践教学缺乏配合,往往处于两个不同阶段,对于专业能力和实践创新能力要求极低。在整个教学过程中,前期为大量的基础课程,重理论轻实践;后期为单纯的实践内容,缺乏理论和实践的结合,导致学生难以理解知识,无法将理论知识运用于工程实践[4]。因此,最终导致学生在实际工程中发现和解决问题的能力薄弱。无论是学术型还是专业型硕士的培养课程都异常呆板,完全是理论知识教学,导致学生对理论知识的晦涩不明及后期实践中的知识匮乏。同时,不少高校的理论课程存在空泛性,缺少重点内容和针对性,因此导致学生的学习缺乏目的性,影响日后就业的对口和适配。

(三)教育底蕴薄弱

地质工程专业于1952年才系统地成立,虽然学士硕士培养有丰富的经验,但是专业硕士培养才刚处于起步阶段,各方面达不到培养的标准要求。专业硕士的培养一般要求双导师培养模式,即校内导师和企业导师联合培养,然而,大多数高校的师资力量并不能负担起这样一种模式,因此失去了专业型人才培养的初衷。

(四)教学实践环节不规范

实践教学基地建设缺乏系统性,实践教学缺乏深入性和实际价值,高校和企业合作不够密切,导致实践教学基地建设不稳定,很难让学生充分得到实践教育。此外,实践教学流于形式,在专业实践教学中,多采用导师或现场技术人员带队,在施工场地对工程概况和施工技术进行讲解。由于时间和经费限制,通常导致学生无法了解实际工程的全过程。同时,研究生亲自参与生产实践的机会很少,导致学生难以深入了解工程建设项目的实施和管理,以至于在毕业后的工作中缺乏独立完成工程任务的经验和能力。另外,存在学术型和专业型硕士的论文选题均偏向于基础应用研究的现象,理论色彩浓重,无法将专业培养和学术培养区分开来,达到培养应用型人才的目的。

四、“产学研”三级联动培养模式

培养符合社会和国家经济建设要求的“全日制专业学位研究生”的关键是有相适应的人才培养模式,在教育教学理念、培养途径、手段与机制上进行改革与创新,积极依托产学研、校企合作,实施“开门办学”,将产业、工程与职场环境作为工程教育的环境,将产业资源和需求引入到工程教育的各个主要环节,包括专业设置、课程与教学内容体系设计、教学方法与手段、工程实践、师资建设以及教学评估等。

(一)建立系统的“产学研”培养模式

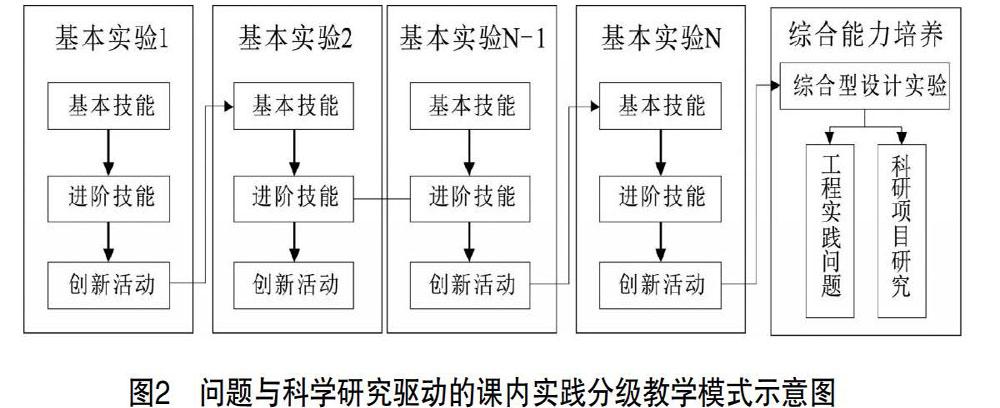

建立具有三个不同层次的“产学研”三级联动实践教学模式,主要内容为:(1)以课内实践教学为主体,以科研项目研究为依托,校内双师型教师驱动的产学研“准”联动,以培养基本技能与初步综合技能为目标;(2)课内外实践相结合,以产学研合作的校内实践与创新基地为依托,业界工程师与校内双师型教师共同驱动的产学“内”联动,以培养综合技能、初步的创新技能及工程能力为目标;(3)以校外实践与实习为主体,以校外实习基地为依托,业界工程师与技术管理人员驱动的产学“外”联动,以培养进一步的工程能力与创新能力、创业能力以及职业竞争力为目标[5-7]。图1给出了“产学研”三级联动实践教学模式的体系结构图。三级联动环环相扣、层层提升,由培养研究生的基本技能、综合技能、工程能力到培养研究生的职业能力和创业能力。在这个过程中,通过学生、学校、企业之间的三级有机联动,构建了面向地质工程应用型人才培养的实践与创新型教学体系。

(二)完善相应的课程体系

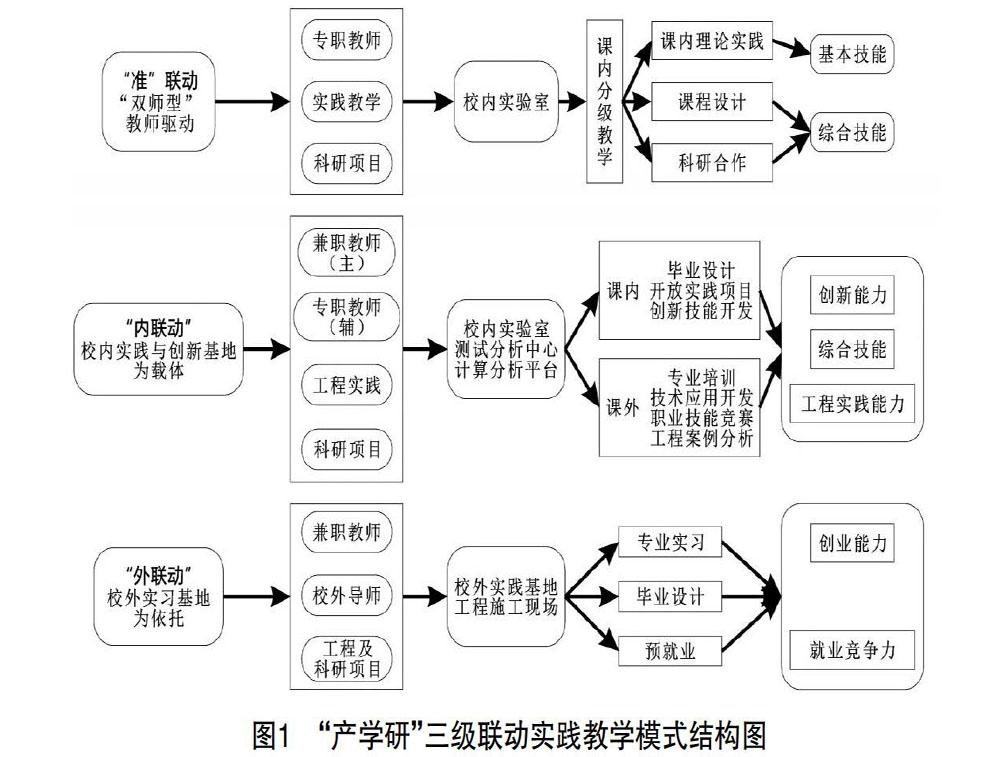

根据相应专业工程人才所对应的产业与工程需求,规划课内实践教学内容与课程体系。该过程需综合考虑各项实践教学内容的目标定位、教学内容的选择与填充[8]。图2给出了“问题与科学研究驱动式的课内实践分级教学模式”的简单示意图。该模式包含两个层次:首先,一级层次为基本实验到综合性实验的进阶,基本实验以掌握课程内一个或多个基本实验技能为目标,综合设计性实验以课程内的多个实验技能的综合设计及应用为目标;其次,二级层次为实验与工程问题及实践的相互交融,对工程实际问题进行抽取与提炼来设计综合实验,通过难度分解与分级,以“基本技能进阶技能创新活动”为路径,解决工程实践问题和科研项目研究。

为了配合工程技术人员入校进行课程设计、综合实训、工程案例研讨、工程训练、开放实践项目等形式的实践与创新教学,对现有的学期教学计划进行必要的调整。研究生进入二年级的专业课学习后,每学期应安排3—4周的工程实践学习,主要用于基于实际工程案例和科研项目工作的课程设计或综合实践环节。这种调整可以为依托校外工程师的实践与创新教学提供有力的支撑,并可有效提高专业教学的效率与效果,同时不影响学校总体教学管理。

(三)丰富教学底蕴

建立由工程界工程师与技术负责人为主组成的兼职师资队伍。主要来源有:一是聘请资深地质工程专业相关的工程师;二是吸纳具有丰富工程经验的专业技术人员和“双师”型或具有工程背景的师资队伍。除了优先引进高层次的人才外,对内应大力培养现有青年导师,通过专门培训、企业挂职锻炼、邀请资深工程师和专业人才来校交流、帮助导师团队获取工程职业认证等措施建设拥有工程背景的优秀教学团队。还可以聘请校外兼职导师、组成校内专业研究生导师等。同时,拟成立校外实习基地联盟、校外实习教学协调指导委员会。该指导委员会由来自校外的实习基地企业负责人、专业建设指导委员会企业专家和来自校内的专业负责人、系主任等共同组成,就校外实习教学内容建设和实习基地的建设、教学与运行管理提供相应的协调、指导与评估。

(四)严格规范实践环节

以实际工程项目和科研项目资料为基础,由校内专职教师与工程技术人员共同合作,进行必要的抽取、整理、归纳甚至重组,形成相应的教学案例与科研项目库,以支持实践教学工作。以大量的地方工程勘察设计单位、施工单位、工程检测单位等为主,少数外地知名工程单位为辅,以每年学生5—10人/基地为基本规模,建设稳定的校外实习基地。实习基地的建设与选择除了专业相关性与相对稳定性外,需关注候选单位对于产学研合作培养工程人才的动力或社会责任感,保证实践过程的有效稳定。

五、“产学研”三级联动实践教学模式成果

合肥工业大学于2000年获得地质工程硕士学位授权点,至今有20年的人才培养经验。近年來,为响应国家经济建设要求,大力加强了对实践性创新性综合性人才的培养,在“产学研”三级联动实践教学过程中,取得了良好的成果。首先,合肥工业大学地质工程专业毕业生在就业市场上具有很强的竞争力,近年来就业率均为100%,并且得到了用人单位的一致好评;其次,该专业研究生结合导师的科研项目研究工作,取得了许多优秀的科研成果,具备很强的创新能力和实践技能;第三,学生的综合能力得到了显著提高,每年毕业的研究生除了到我国一些大型央企从事技术管理工作外,还有一部分学生到双一流高校进一步深造;第四,该专业具备很好的师资队伍。18名专职教师中,教授及副教授各6名,具有博士学位的教师16名。近年来,承担了30余项国家自然科学基金项目、重点基金以及多项纵横向课题的研究工作,取得了很好的科研成果;第五,该专业与业内主要工程单位有着良好的联系,在校外建立了许多实习基地,与许多业内著名的工程技术人员有着密切的合作,为该专业全日制学位研究生人才的培养创造了良好的外部环境。因而,合肥工业大学地质工程专业具有良好的基础,具备培养全日制学位研究生的条件。

六、结语

针对目前地质工程全日制专硕研究生培养模式的不足,结合地质工程专业的特点,以“产学研”合作为基础,提出了“产学研”合作三级联动实践教学模式。在人才培养教学模式、合作运行机制和教学实施方案上进行了创新,体现了以工程和需求为导向,突出工程实践能力与职业素质的培养,符合国际先进的工程教育理念和地方院校工程教育改革实际,可为同类院校的相近专业提供借鉴。

参考文献

[1]芦鸿娟,刘成林,季汉成,等.地质工程领域全日制专业硕士研究生培养模式研究[J].中国地质教育,2013(2):95-98.

[2]王丽华,曾昭发,李宏卿,等.地质工程专业学位硕士研究生课程体系建设实践与思考[J].吉林省教育学院学报,2017(1):121-123.

[3]张杰,王滨松,杨洪一,等.研究生教育、培养的主要问题与思考[J].教育教学论坛,2017(44):198-200.

[4]贾宇坤,罗建斌,李健.基于工程实际工科研究生培养方式研究[J].教育教学论坛,2016(42):235-236.

[5]王硕,石岩,吕金泽,等.提升全日制专业硕士学位研究生岗位能力的培养模式[J].教育教学论坛,2018(5):6-7.

[6]齐福刚,彭娟.工科硕士研究生培养模式的创新与实践研究[J].高教学刊,2018(3):31-33.

[7]简文彬,樊秀峰,吴振祥.以需求为导向的地质工程专业产教融合研究[J].教育教学论坛,2019(21):180-182.

[8]陈筠,左双英,杨根兰,等.全日制硕士专业学位研究生校企协同培养模式的探索与实践——以贵州大学地质工程专业为例[J].西部素质教育,2017,3(2):4-6.