企业科技创新团队申请专利系统研究

——基于超网络视角

马 涛,邓婧雯

(上海工程技术大学 管理学院 上海201620)

0 引 言

企业中通常存在项目管理型的科技创新团队。其中,申请专利是体现企业创新能力强弱的一项参考,已成为企业发展与提高竞争力的关键要素。目前,国内外学者对企业申请专利的研究比较广泛,主要包括以下角度:第一,有学者从专利与价值的角度进行研究,Rahko的实证研究表明,专利等知识资产在提高企业的价值方面,发挥着显著的影响力[1];Chen等说明了当超过最小阈值时,美国制药企业的专利数量和市场价值间存在比较显著的正相关关系[2];Chang等采用门槛回归分析发现,当公司发明专利的H指数是4的时候,专利引用量和企业的市场价值有最大的相关性[3]。第二,有学者从专利与企业创新的关系角度进行研究,齐绍洲等基于风险投资和企业专利的数据来研究新能源企业创新的市场激励机制[4];赵莉等发现高新技术企业能够通过加强专利管理提升技术创新绩效[5]。第三,还有一部分学者从网络角度对企业申请专利进行分析,王海军等研究ICT企业与高校、科研院所以及产业链伙伴的专利合作网络构建与治理问题[6];叶春霞等采用社会网络分析方法,利用企业之间合作申请的专利数据,对企业合作网络进行动态地演化分析[7];王黎萤等利用发明专利数据,把企业与企业、高校、研究机构间的专利合作关系绘制成了网络,探讨专利合作网络在演化过程中所呈现的规律[8];马涛等构建了基于加权超图的产学研合作申请专利超网络,并根据2015年上海ICT产业的产学研合作申请的发明专利数据开展实证研究[9];马涛等基于加权超图的理论,构建了区域校企合作申请专利超网络模型,并以浙江ICT产业为例进行实证分析[10]。

综上所述,国内外学者对企业申请专利的研究大多数是从专利与价值、专利与企业创新,或者从网络角度对企业申请专利进行研究。较少学者从企业内部对科技创新团队申请专利的情况进行研究。在系统科学中研究对象是系统,系统是相互之间发生作用的若干要素所组成的有机整体。通过网络对系统进行描述是比较常用的方法,超网络对合作系统的描述具有优越性。企业科技创新团队申请专利系统就是一个合作系统,因此可以用超网络进行研究。本文基于加权超图的超网络,从定量的角度对企业科技创新团队申请专利系统进行描述,对企业科技创新团队申请专利系统的超网络构建及特征进行分析,分析超网络的演化过程。本文试图在系统科学的范畴下,深入探讨企业科技创新团队申请专利系统的机制,以期更好地促进企业科技创新团队申请专利的实现和发展。

1 基于加权超图的超网络分析法

1973年,Berge最早提出超图理论,并且阐释了超图理论的概念和相关性质[11]。对于普通图,连接两个节点的一条边仅可以表示这一对节点间的关系。而在超图中,一条超边允许连接任意数量的节点,可以表示这些节点间的关系,超图能够更好地描述现实系统。加权超图中,每条超边内可以有2个或多个节点,节点性质可以相同也可以不同。合作关系的超网络中,超边能够体现节点之间的合作关系,超边的权重体现了每条超边中节点合作的次数,即超边的权重可以表示每条超边中节点的多次合作关系。Estrada等认为基于超图拓扑结构构建的网络就是基于超图的超网络[12]。本文将基于加权超图的超网络定义为以加权超图为拓扑结构所构建的网络,将基于加权超图的超网络简称为加权超网络,利用基于加权超图的超网络分析法对企业科技创新团队申请专利系统进行研究。

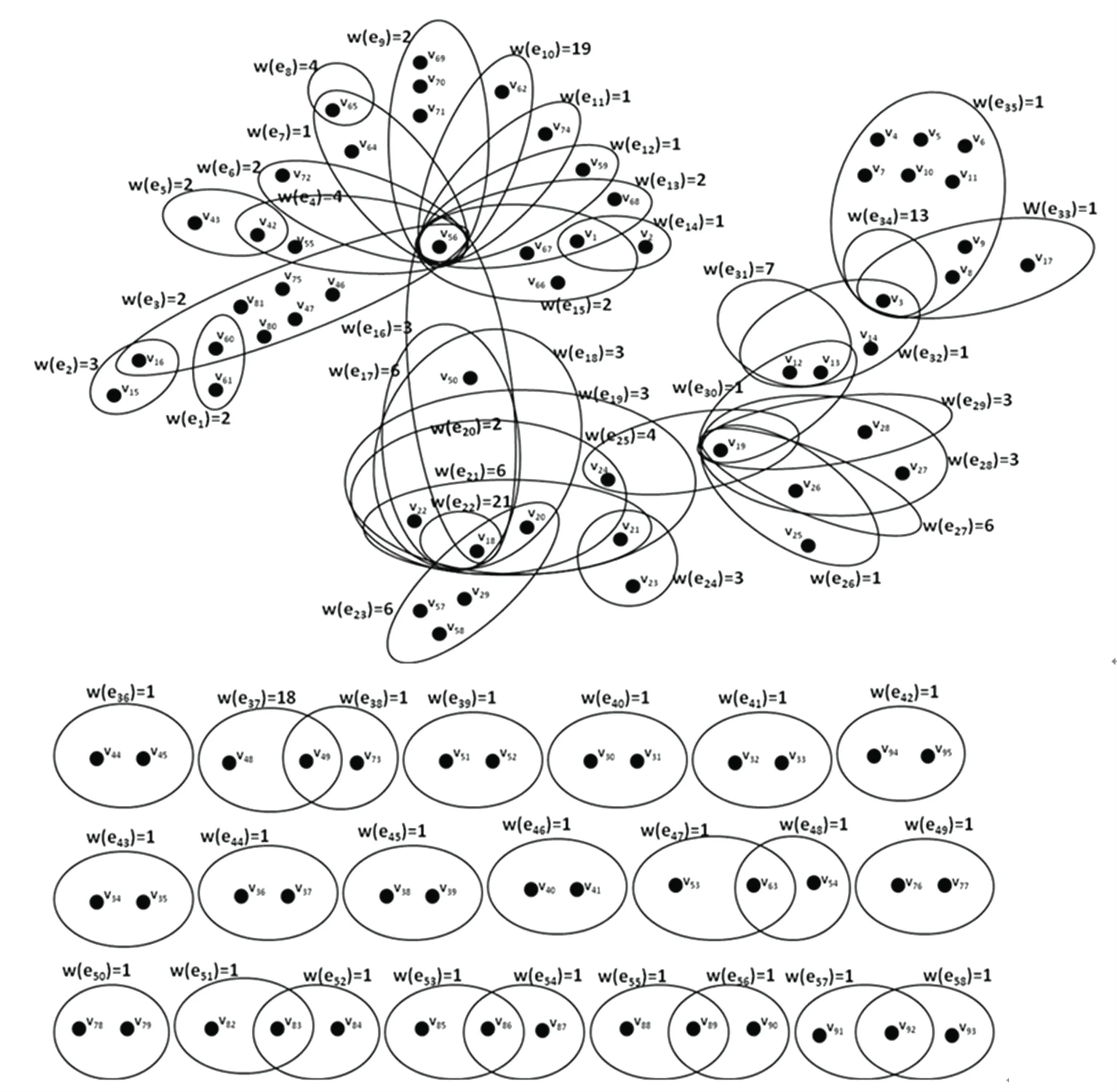

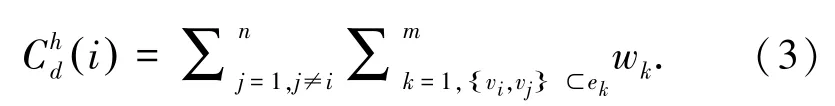

Chiang以超图的定义为基础,提出了加权超图的定义,加权超图表示为:H=(V,E,W),共有3个集[13]。V是一个有限集,为节点集;为 超 边 集,设e i≠每条超边e i都被赋予一个权重w(ei),超边的权重可以表示每一条超边中多个节点间的合作次数,W={w(e1),w(e2),…,w(e m)}为权重集。加权超图如图1所示。

图1 加权超图HFig.1 Weighted hypergraph H

2 企业科技创新团队申请专利系统的超网络构建

本文以2018年中国电子信息行业创新能力五十强企业名单公布的高新技术企业为依据,挑选其中的某个企业为研究对象。该高新技术企业是一家民营科技企业,公司拥有的员工280多名,其中有95位研发人员在一线开展科研创新工作。本文在数据的选取过程中,通过中国的知识产权局官方网站(www.sipo.gov.cn),选择中国发明专利、实用新型专利、外观设计专利。由于专利法中对发明专利的规定是从申请之日起一般需要18个月才会公开,因此本文选择的申请日是2010年6月至2018年6月这个期间的专利数据。本文中的企业专利是指由企业作为唯一专利申请人所申请的专利,因此在申请(专利权)人中输入企业全称,对该企业进行专利检索,得到每项专利的所有发明人的信息。通过上述的检索,本文最终共获得182项专利,参与合作申请专利的人员数为95,一共形成58个科技创新团队。

企业科技创新团队申请专利系统的超网络构建中,节点用来表示企业科技创新团队人员(专利发明人),超边用来表示科技创新团队,每一条超边中都包括若干个(≥1)节点,给超边赋予权重,超边的权重用来表示每个科技创新团队中人员之间合作的强度,即合作申请专利的数量。有的科技创新团队中的人员之间合作次数比较多,超边权重就比较大。如果多条超边中都有相同的一个或多个人员,说明有人员参加了多个科技创新团队。

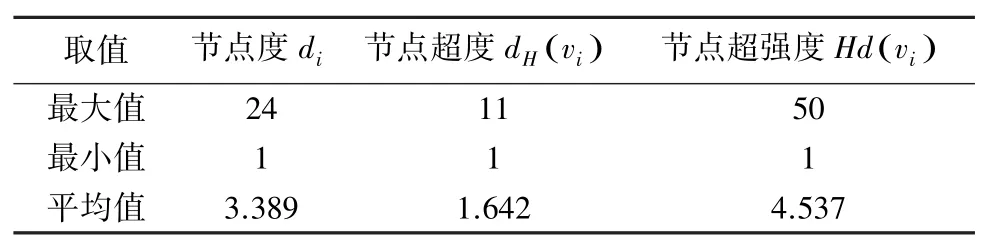

本文利用某高新技术企业的科技创新团队申请的182项专利进行实证分析。某个企业人员参与了某个科技创新团队,则该节点包含于该超边中。分析发现,由于会有相同的企业人员参与不同的科技创新团队,致使超边被连接起来,形成了图2所示的超网络。企业科技创新团队中的人员定义为节点,共含有95个节点,节点的标号为v1-v95。 科技创新团队定义为超边,该超网络含有58条超边,超边的标号为e1-e58。 科技创新团队合作申请专利的数量定义为超边的权重,超边的权重≥1,超边权重值的大小表明了该科技创新团队合作申请专利数量的多少。某条超边的权重越大,说明这条超边中节点的合作关系越稳定,存在多次合作关系。通过超网络中的所有超边的权重之和可以得知超网络中包含的专利总数是182项,与通过国家统计局检索得到的该企业的专利数据相同。

图2 某高新技术企业科技创新团队申请专利超网络Fig.2 A hypernetwork of applying for patent of a high-tech enterprise technology innovation team

图2 超网络中的节点度、超度和超强度所对应的最大值、最小值和平均值见表1。

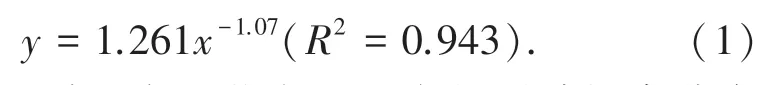

表1 节点度、超度与超强度的数值Tab.1 Numerical value of node degree,hyperdegree and hyperstrength

3 企业科技创新团队申请专利系统的超网络拓扑结构特征

3.1 超网络的拓扑特性

3.1.1 节点的度加权超网络中,如果两个节点在一条超边中,则称这两个节点是相邻的,节点vi的度d(v i)定义为与该节点直接相邻的其它节点的数目[14]。节点的度体现了与这个企业人员存在专利合作关系的其它人员的个数。从表1可以看出,图2超网络中节点度的平均值是3.389。图2超网络中,度值排在前5位的节点依次是:v56、v3、v8、v9、v18。 节点度最大的企业人员是v56,其度值为24,说明企业人员v56与24个人员存在合作申请专利关系。一共有43个企业人员的度值最小,节点度值都是1,说明有43个企业人员分别只与1个企业人员存在合作申请专利关系。

3.1.2 节点的超度

节点v i的超度d H(vi)定义为包含该节点v i的超边的个数,记作:节点超度的大小反映了一个企业人员参加的科技创新团队的数量。从表1可以看出,图2超网络中节点超度的平均值是1.642,即每个企业人员参加科技创新团队的平均数量是1.642个。图2超网络中,超度值排在前5位的节点依次是:v56、v18、v19、v20、v22。具有最大超度的企业人员是v56,其超度值为11,说明企业人员v56参加的科技创新团队的数量是11。一共有68个企业人员的超度值最小,节点超度值都是1,说明有68个企业人员只参加了1个科技创新团队。

3.1.3 节点的超强度及其分布

加权超网络中,节点的超强度大小受到其所在超边的权重的影响。节点的超强度就是与该节点相关联的所有超边的权重之和[15]。节点的超强度可以表示为节点的超强度分布P(Hd(vi))定义为在超网络中,随机地任意选取某个节点,其超强度是Hd(v i)的概率,P(Hd(v i))=超强度为Hd(v i)的节点数/超网络包含的节点总数。

图2 中,节点的超强度体现出该企业人员参与申请专利的数量,表明该企业人员在专利合作中的活跃程度。该值越大,该企业人员参与申请的专利数目就越多,其具有的申请专利的经验越多,因此影响力也越大,他们对企业科技创新团队申请专利的贡献比较大。根据超强度的大小,可以识别出超网络中的关键节点,对应的就是关键人员。图2超网络中超强度排在前10位的节点见表2。

表2 超网络中节点的超强度(前10位)Tab.2 Hyperstrength of nodes in hypernetwork(top 10)

从表1可以看出,图2超网络中节点超强度的平均值是4.537,即每个企业人员参与合作申请专利的平均次数是4.537。从表2可以看出,具有最大超强度的节点是v18,超强度为50,即节点v18对应的企业人员最多参与了50项专利的申请。图2中,一共有46个节点的超强度最小,节点的超强度都是1,即这些节点对应的企业人员只参与了1项专利的申请。通过以上分析可以得出,企业人员的个体特征差别很大。因此,本文根据超强度的大小,把企业人员分类,如果企业人员的超强度小,则被称作不活跃的人员,相应地,如果企业人员的超强度大,则被称作活跃的人员。图2超网络的超强度的平均值4.537远远小于最大超强度50,表明了企业人员的活跃度有很大差异,且大多数企业人员是不活跃的,只有少数企业人员是活跃的。

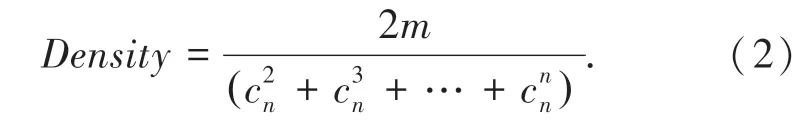

双对数坐标系下的节点超强度的累计概率分布,如图3所示。拟合的幂函数为式(1):

由图3可知,本文节点超强度的累计概率分布表现为幂律分布,此情况充分说明,大部分企业人员参与申请专利的数目是很少的,仅有少部分企业人员参与合作申请专利的数量很多,更进一步地证实了企业科技创新团队中人员之间的差异性。由于超网络规模的变大,节点的超强度会有更加明显的差异。少数人员是关键人员,大多数人员是普通人员。因此,企业需要对不同的人员采取不同的管理方法,充分调动所有人员的积极性。

图3 双对数坐标系下节点超强度累计概率分布图Fig.3 Cumulative probability distribution of node hyperstrength in double logarithmic coordinate system

3.2 超网络的结构测度和分析

3.2.1 超网络密度

超网络密度可以体现出各个节点之间互动程度的强弱以及关系强度的大小。本文将密度大的超网络称为紧密型超网络,密度小的超网络称为松散型超网络。图2超网络中,超网络密度表明企业人员之间关系的强弱,反映企业人员之间可以形成科技创新团队的可能性。加权超网络的密度(Densi ty)可以表示为式(2):

其中:m是超网络中实际具有的超边数;n是超网络中节点的数量是这n个节点可以形成的最大超边总数。根据公式(2)对图2超网络的密度值进行计算,其值接近于0,可以看出图2超网络中节点的关系是很稀疏的,因为图2中的大多数科技创新团队是围着几个关键人员形成的,例如:节点v18、v56、v20等。大多数企业人员之间不具有合作申请专利的关系,并没有形成科技创新团队,因此超网络密度很小。

3.2.2 节点的加权度中心性

中心性经常用来衡量网络中节点所在的位置是否为网络的中心。度数中心度、中介中心度和接近中心度是网络节点中心性测度的主要指标[16]。目前,超网络还没有对中心性指标进行定义。加权超网络可以用加权度中心性指标对节点的中心性进行衡量,这个指标值越大,表明该节点距离加权超网络的中心位置越近。本文利用节点的加权度中心性来找出加权超网络中的中心性人员,展现出存在于加权超网络中的中心性人员的身份。

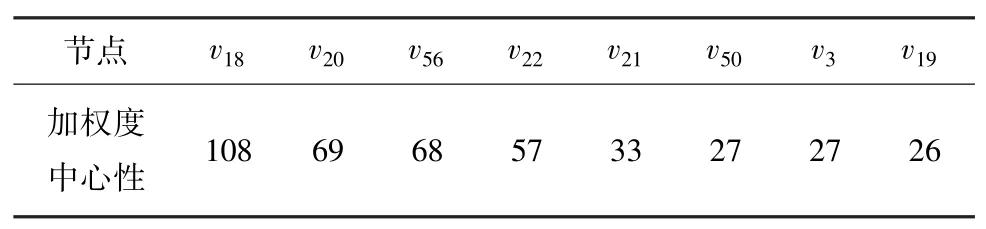

加权超网络中,节点v i、v j的关系权可以表示为这两个邻接的节点共同所属超边的权重之和。所以在加权超网络中,节点的加权度中心性的定义是该节点与其所有邻接节点的关系权的总和[17],可以表示为式(3):

其中:n是超网络中的节点数;m是超网络中的超边数;w k是超边e k的权重。

图2 超网络中人员的中心性越高,那么就会占有越多的企业核心资源,因此信息传播和知识共享力也会提高,则其个人绩效就会越大,加权度中心性排在前8位的节点见表3。

表3 超网络中节点的加权度中心性(前8位)Tab.3 Weighted degree centrality of nodes in hypernetwork(Top 8)

从表3可以看出,节点v18、v20、v56所表示的企业人员的加权度中心性排在前3位,这3个成员处在超网络比较中心的位置,加权度中心性最高的节点是v18,占据着超网络的最中心;众多节点的加权度中心性的值很小,数值都是1,由节点的加权度中心性的定义可知,它们位于超网络的边缘。

根据表3的节点的加权度中心性的计算可知,该企业拥有一些中心性高的人员,因此该企业需要采取激励措施,从薪酬水平、福利待遇、人员培训等方面调动这些中心人才的积极性。企业在人力资源管理的规划中,要对这部分中心人员进行有效的配置,应当为中心性人员提供充分的个人发展空间,重视科技创新团队中的中心性员工的示范作用,促进这些中心人员充分地发挥信息传播和知识共享的作用。

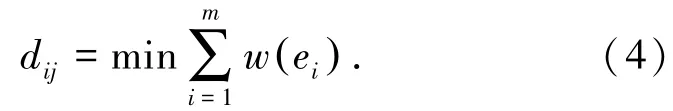

3.2.3 平均距离

(1)两个节点之间的距离d ij。 在加权超网络中,对于超路径若给出每一条 超 边 长 度 (或 超 边 权 重)为则节点v i和v j之间的超路径的长度为,即为各超边长度之和。在加权超网络中,节点v i和v j之间最短超路径的长度就是两个节点的距离d i j,因此节点v i和v j之间的距离d ij可以表示为式(4):

(2)平均距离。n表示超网络中的节点总数,超网络的平均距离就是任意两个节点之间的距离的平均值[18]。节点之间的连通性可以通过平均距离进行刻画,对于加权超网络,其平均距离〈d〉可以表示为式(5):

超网络中人员之间联系交流的难易程度可以通过平均距离的大小体现出来。平均距离越小,人员之间联系和进行专利合作的可能性就越大。图2超网络的平均距离〈d〉=∞,原因在于图2超网络中有些节点之间是不连通的,有些节点之间的距离是∞,因此得到平均距离也很大。以上结果说明图2超网络中人员之间联系交流的难度很大。此时,企业要建立内部沟通机制,提高人员沟通技巧,加强团队人员之间的互动。企业可以通过构建和谐、互助的团队氛围提升团队人员的幸福感和满意度,也可以通过论坛、讲座、小组讨论等形式给企业人员提供了解的平台,加强企业人员之间的交流,进而激发成员个体相互合作的欲望。

4 企业科技创新团队申请专利系统的网络演化过程

现有文献对企业科技创新团队申请专利系统的形成动因、演化规律研究较少。本文对企业科技创新团队申请专利系统的网络演变过程进行研究,可以动态地了解到企业科技创新团队的形成过程,可以为企业科技创新团队的组建、人员选择等方面提供一些参考。本文在择优连接过程中,采用超强度和竞争力两种偏好作为连接原则,根据网络演化模型构建的基本思想,得到企业科技创新团队申请专利系统的超网络演化过程的构建算法如下:

(1)初始状态:网络中少量的节点数m0形成了合作关系,m0个节点存在于e0条超边中,并且这些超边都是加权的,超边的权重是w0;

(2)超边的增长:网络中会不断地加入新的超边,在该过程中,节点分批到达网络,每批次包含若干节点,新节点批的到达过程符合常数率λ的P oi s s on过程N(t)。 在t时刻,当网络中进入一批新节点时,根据分布F(η)从正整数中提取ηN(t)个数,ηN(t)是一个可变化的值,这ηN(t)个新节点与网络中已存在的m2个老节点组成一条超边,一共组成m条超边,新超边的初始权重都是1,mm2≤m0。 每条新超边都包含m2个老节点、ηN(t)个新节点。若m2=0,新超边中包含的都是新节点;若ηN(t)=0,新超边中全部都是老节点;

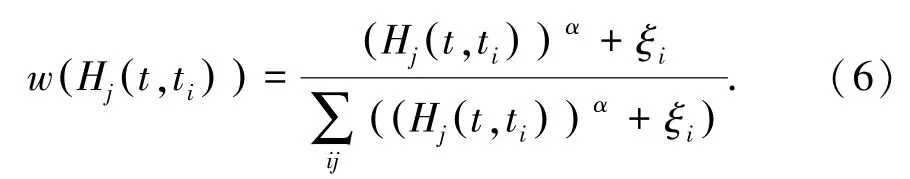

(3)择优连接:网络每个时间步(P oi s s o n过程)内增加一条新的超边时,新节点在选取老节点时,会优先选取超强度大与竞争力大的节点。在t时刻,当选取网络中第i批到达的第j个老节点与新节点连接时,新节点连接到这个老节点j的概率与它的超强度H j(t,t i)的α次方和这个节点的竞争力ξi成正比,即满足式(6):

其中,t i表示第i批节点进入网络的时刻;0<表示的是第i批到达的第j个节点在时刻t的超强度。

企业科技创新团队人员的选择是有过程的,根据人员的超强度和竞争力等对人员逐步选择。有的老节点超强度比较大,表明了它申请专利的数量比较多,有着丰富的合作经验。因此超强度越大的节点,其被新节点选取的可能性也会增加。另外,加权超网络演化中增加了一个值——竞争力ξi,竞争力与节点的个性特征相关,包括:企业人员的观念、沟通性、价值观、合作精神、个性、忠诚度、态度、思维、潜力、诚实及行为习惯等方面。有的节点竞争力ξi大,说明其个性特征具有优势,因此被选取的概率较大。

企业科技创新团队申请专利系统的超网络演化过程如图4所示,据此可以动态地看出企业科技创新团队的形成过程。图4中超边代表的是科技创新团队,实线超边表示的是已有的科技创新团队,虚线超边表示的是新添加的合作关系,即新形成的科技创新团队。图4展示了从2条超边增加到8条超边的演化过程,据此可以形象具体地看到科技创新团队从2个变化发展到8个的过程,节点代表的是企业人员,其中黑色空心圆点表示新加入的节点,黑色实心圆点表示老节点,每条超边中的节点数不一定相同,即每个科技创新团队中的人员数不一定相同。开始的节点数m0=6,超边数e0=2;每一条新超边中包含的老节点数都一样,都是m2=3,包含的新节点数ηN(t)是一个变化的值,增加的超边数量用m表示,m都是2。新节点根据公式(6)选取老节点,即主要是根据老节点的超强度和竞争力进行择优选择。通过对超网络演化过程的分析可知,节点的超强度具有明显差异的原因是超网络演化过程中,新节点进入超网络,在选取老节点的时候倾向于选取超强度大的节点,即超强度越大的节点被选取的概率越大,即“富则越富”。因此,企业科技创新团队申请专利系统的超网络中,由于超网络规模变大,节点的超强度差异性会更加明显。

图4 企业科技创新团队申请专利系统的超网络演化过程Fig.4 The hypernetwork evolution of applying for patent system of the enterprise technology innovation team

科技创新团队是企业技术创新的重要力量,如何选择科技创新团队成员非常重要,除了本文所考虑的人员的超强度和竞争力之外,可能还有一些其它的因素影响人员的选取,需要采用多种因素对人员进行评价,选出合适的人员。

5 结束语

本文采用加权超网络分析法对企业科技创新团队申请专利系统进行描述,以某高新技术企业的科技创新团队为实例,发现企业科技创新团队申请专利中的一些规律和特征。本文研究的企业科技创新团队申请专利网络对中国企业科技创新团队的组建、人员的选择、绩效评价等方面具有一定的参考作用。

(1)企业人员之间通过相互合作形成科技创新团队,从而形成了企业人员与科技创新团队之间关系的超网络。本文提出的超网络结构建模、拓扑特性分析、结构测度和演化过程等内容能够反映出合作系统的属性和特性,也可用于分析描述其它类似的合作关系,例如:科研论文合作、电影演员合作、产学研合作和校企合作等。

(2)本文提出了企业科技创新团队申请专利系统的网络演化过程,对企业科技创新团队的形成过程进行了动态描述,揭示企业人员合作申请专利的机理,讨论了依据超强度和竞争力来挑选合适的科技创新团队人员,有利于团队人员的选择、组建和发展科技创新团队。

(3)企业内部合作申请专利是目前很多企业产生专利的一种重要形式,很多企业积极进行自主创新,依靠企业内部的科研人员合作申请专利。但是同时也要重视企业和企业的合作,以及企业和其它组织的合作,从而形成跨组织的科技创新团队。

(4)在企业中,团队型工作形式得到了普遍的应用,因此以个人绩效为主的考核方法已经无法满足组织考核的要求,团队绩效和个人绩效相结合的考核更符合要求。团队评价从团队申请专利的数量和质量角度,个人评价从个人知识共享、信息传播、专利申请中的贡献、创新性等角度。