徐州市骆马湖水源地及第二地面水厂工程设计分析

王雄 吴琼 黄兴

中国市政工程中南设计研究总院有限公司 湖北 武汉 430010

徐州以微山湖为地表水源,无论是水质还是水量都不能得到有效保障,且水源单一,近年来多次发生水质污染事故,使徐州市城市供水安全可靠性受到极大威胁,且境内地下水超采严重。结合区域供水规划,徐州市将骆马湖作为第二水源地,地下水作备用水源。

1 工程总体方案

徐州市骆马湖水源地及第二地面水厂工程主要包括取水口、引水管、取水泵站、原水输水管线、中途加压泵站和第二地面水厂建设。取水口及引水管按140万m3/d规模实施;取水泵房及原水输水管线规模80万m3/d;加压站规模70万m3/d。

原水输水管从取水泵站至加压泵站输水规模80万m3/d,采用2根DN2000球墨铸铁管,单管长度约为28.4km;加压泵站至第二地面水厂输水规模60万m3/d,采用2 根DN1800球墨铸铁管,单管长度约为35.6km,第二地面水厂至解台泵站输水规模20万m3/d,采用1根DN1600球墨铸铁管,单管长度约为13.1km。

2 设计体会

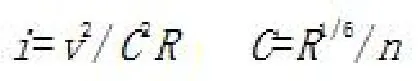

2.1 管道水头损失计算

2.1.1 沿程水头损失计算公式的选用

由于国内还缺乏球墨铸铁管的标准计算方法,一般采用舍维列夫公式计算管线的水头损失高于实际值,所选水泵扬程偏高,导致水泵运行时严重偏离最佳工况点,水泵运行效率在最佳运行区间范围内外,造成能源浪费。

给水排水设计手册第一册《常用资料》里的水力计算表数据,适用于旧钢管和旧铸铁管,水头损失偏大。现在球墨铸铁管制造工艺比较成熟,内防腐采用离心涂覆的水泥砂浆保护层,内壁非常均匀、光滑。水头损失计算公式可采用舍齐公式和曼宁公式:

粗糙系数n,运行初期可取0.011~0.0115,远期可取0.012

2.1.2 局部水头损失计算

长距离输水工程管道局部水头损失和管中水流态有关[1]。《室外给水设计规范》7.2.3条文说明,管道局部水头损失可按沿程损失的5~10%估算。这种取值方式是在管道比较顺畅条件下的数据。管道实际布置情况比较复杂。在管道平纵断面完成后将所有弯头、阀门、三通等阻力系数统计起来,再确定管道局部水头损失,是更加准确的计算方法。经统计本项目局部损失达到沿程损失的25%。

2.2 取水头部型式选择

本项目取水口处深水区距岸边较远;洪、枯水位最大变幅4.5m。该处湖面宽阔,正常水位下水深达到10~15m。根据骆马湖取水口水下地形情况和类似工程的实践经验[2],较合适的取水头部型式:箱式取水头部和桩架式取水头部。

2.2.1 箱式取水头部

箱式取水头部箱体为钢筋砼结构,其侧面进水窗口安装拦污格栅,引水管深入箱体内取水。规模较大的箱式取水头部箱体宜采用预制构件,浮运至取水点,在水下进行拼装就位;采用钻孔灌注桩基础。一般箱体嵌入湖底,局部挖深3m左右,与灌注桩连接。适用于取水量较大、取水点水深较浅、河床(或湖泊、水库)较稳定等情况。

2.2.2 桩架式取水头部

采用钢管桩或预制钢筋混凝土管桩,将桩打入河床(或湖泊、水库),在框架周围采用格栅和钢板加以围护,防止漂浮物进入。适用于河床(或湖泊、水库)较为稳定、河床(或湖泊、水库)地质宜打桩、枯水位水深较深和水位变化较大等情况。

2.2.3 取水头部形式比较

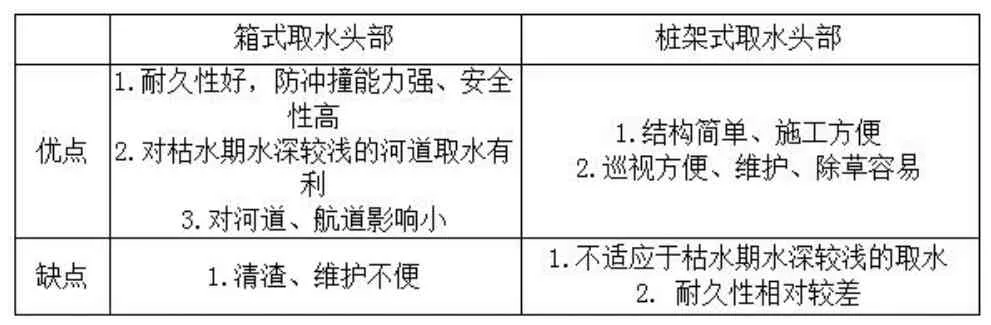

取水头部形式比较见下表:

表1 取水头部型式比较

根据取水点位置和水下地形,拟建取水头部所处位置距离大堤约2.1km,在枯水位情况下取水点处水深约11m。

根据引水管进水口淹没水深、悬空高度等应满足其有关水力条件的设计要求,采用桩架式取水头部均能满足相关要求;且桩架式取水头部更利于取得中层以上的优质湖水。而箱式取水头部施工难度相对较大,由于水深较深,如若取中上层优质湖水,箱体高度大于10m,增加了箱体制作、安装就位的施工难度。

针对本工程取水点水深较深,湖床较为稳定等特点,考虑到桩架式取水头部有利于取得中上层优质湖水、施工难度相对容易,而且投资也较低,推荐采用桩架式取水头部。

2.3 管线穿中运河

中运河河宽约1500m,为二级航道,有大部分区域是采砂区,局部有采空区,采砂深度一般在湖底80m左右,在湖底还遗留有断裂的采砂管、铁锚等障碍物。需对过河路线两侧30m范围进行水下物探,探明障碍物和采空区分布情况。

根据原水输水管线布置,2根DN2000原水输水管需要穿越中运河。采用何种方式穿越中运河,涉及到工程投资的经济性、管道铺设的可操作性和长期正常运行的安全性。管线穿越中运河主要由以下几种施工方式:

2.3.1 方案一:顶管施工

管道采用钢管,管径为DN2000,共2 根,由于河内采砂船密布,河床底因常年采砂形成大面积采砂区,整个场地条件非常复杂;顶管埋深应满足河床最大冲刷深度、通航船只抛锚深度的要求,顶管总长度约1955m,根据目前国内的顶管技术,可以满足要求。

优点:1、水下施工工程量小;2、顶管施工技术成熟,质量有保证;3、管道埋设在河床内,不受河道航运和河流冲刷的影响;4、施工期间对河道航运的影响最小。

缺点:1、管道防腐要求比较高;2、运营期间管道检修维护不方便;3、河床下部因采砂造成地质的不均匀和不确定,对管基的稳定有很大的影响。

2.3.2 方案二:顶管+沉管施工

由于中运河航道范围不允许断行,过航道和中运河大堤部分采用顶管施工,其它部分采用沉管施工。

沉管施工之前,先将采砂形成的采空区适当整平,然后在河床底采用机械水下开槽,将制作好的钢管浮运至相应位置,按沉管施工技术要求下沉到位,焊接牢固后在管周采用卵石混合料回填至管顶,再抛石护管。基槽周边的河床底应同时进行护砌处理。

沉管施工可根据现有的河床地形,灵活设计管道的坡度,管道可以浅埋,一次铺设管道较长,施工周期短;由于湖底起伏较大,沉管之前需采取水下吹填的方式对湖底进行整平处理,沉管落在吹填后的松散地基上,可靠性较低。本项目沉管长度超过1000m,为保证管道质量,不采用水下焊接,沉管需要一次性下沉,下沉长度将会刷新国内沉管一次性下沉记录,施工难度相当大。

优点:1、管道施工工程量相对较小,施工工期短;2、沉管部分采用水下钢管桩支撑,避免管道不均沉降;3、管道埋设在河床内,不受河道航运和河流冲刷的影响。

缺点:1、维护管理工作相对复杂麻烦;2、管道一次性下沉,难度较大。

2.3.3 方案三:顶管+围堰开槽埋管施工

过航道和中运河大堤部分采用顶管施工,其它部分采用围堰开槽埋管施工。

围堰施工时,先将采砂形成的采空区适当整平,采用袋装土分段围堰,并对下部砂层作隔水处理。然后在河床底部开槽埋管,管道铺设完毕,管道胸腔及管顶0.8m范围内回填砂石混合料,其上抛石护管,管槽周边的河床底应同时进行护底处理。

围堰开槽埋管施工均在地面上操作,地基处理、管道连接的施工质量均可控制。但围堰开槽埋管施工需长时间占用河道,对河面的通航会有较大的影响,需报请相关部门批准,手续多且繁琐,难度较大。除围堰之外,隔水也是需要考虑的措施之一,措施费高。围堰施工时需考虑分段围堰施工,围堰的尺寸还需考虑河水水位高低的因素,因此其施工受外部制约的因素多,施工周期较长。

优点:1、在地面上操作,地基处理、管道连接的施工质量均可控制;2、管道安装在管槽里,操作方便快捷。

缺点:1、管道安装施工,对航道影响最大,手续复杂,制约因素较多,影响工期;2、河床下部因采砂造成地质的不均匀和不确定,对管基的稳定有很大的影响。

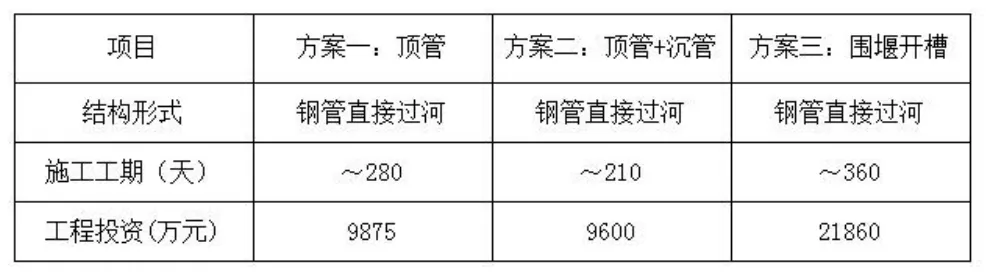

表2 原水管穿越中运河方案技术分析比较表

2.3.4 管线穿中运河方式的确定

综合比较,采用顶管+沉管施工,工程投资最低,顶管及沉管施工技术成熟,质量有保证;沉管采用水下钢管桩和土壤支撑,沉降小;管道埋设在河床内,不受河道航运和河流冲刷的影响;且施工期间对中运河航运无影响,相关外部手续简单,受外部制约因素少,施工工期易于保证。

结束语

随着越来越多的城市实施双水源供水,长距离管道输水工程建设也越来越多,工程建设的合理性和安全性引起各方面高度关注,掌握详细的基础资料和勘察资料,选择合理的设计参数和安全施工工艺,降低运行成本,减少安全隐患,是非常有必要的。