古物:宋代的诗歌与审美心态

邓淞露

自从拥有一个绵亘而深邃的过往,中国人就沉浸在对历史的崇敬之中。度越汉唐、追迹三代,是历代文士孜孜以求的目标。文字一脉相承,古物遗存至今,又让我们感觉历史从未远去。现实和历史的交互,成为中国社会独特的发展模式。

古物是历史的积淀,是会通今昔的桥梁。文人的崇古心理往往寄托于古物,借眼前之物来摩挲前代痕迹。中国社会辨识、收藏、整理古物的历史悠久,先秦时期已见端倪,汉代更创置专门机构搜求天下奇珍。中唐开始,收集和鉴赏古物“作为一种普遍的崇尚在士大夫阶层中风行,并且日益紧密地与他们的整个文化艺术体系融合在一起”。但直至宋代,伴随着追迹三代的社会风潮以及古物的大量出土,古物才流行于士大夫的生活之中,并深刻影响着宋代的学术研究、艺术品鉴以及文学创作。因此,古物在宋代社会的物体系中占据了重要位置。

对于宋代古物的研究,学界目前主要集中于对金石学、古器物学的爬梳与考辨,旁及鉴赏类文献的文化分析。古物的文学文化研究,则尚待关注。宋代文人和古物的关系空前密切,不仅在文学中大量展现古物丰富的文化内涵及审美功能,与此同时,古物也形塑着审美主体的观念和心态。本文即以古物的文学书写为中心,在宋代社会的大背景下,探究古物书写的特点,以及古物中折射的社会文化心理与审美观念。

一、追迹三代:宋代的古物慕恋

蔡绦在《铁围山丛谈》中,对宋代社会慕古之风进行了概括性叙述:

梁刘之遴好古爱奇,在荆州聚古器数十百种,又献古器四种于东宫,皆金错字,然在上者初不大以为事,独国朝来寖乃珍重,始则有刘原父侍读公为之倡,而成于欧阳文忠公。又从而和之,则若伯父君谟、东坡数公云尔。初,原父号博雅,有盛名,曩时出守长安。长安号多古簋、敦、镜、甗、尊、彝之属,因自著一书,号《先秦古器记》。而文忠公喜集往古石刻,遂又著书名《集古录》,咸载原父所得古器铭款。由是学士大夫雅多好之,此风遂一煽矣。元丰后,又有文士李公麟者出。公麟字伯时,实善画,性希古,则又取平生所得暨其闻睹者,作为图状,说其所以,而名之曰《考古图》,传流至元符间,太上皇帝即位,宪章古始,眇然追唐虞之思,因大宗尚。及大观初,乃效公麟之《考古》,作《宣和殿博古图》。凡所藏者,为大小礼器,则已五百有几。世既知其所以贵爱,故有得一器,其直为钱数十万,后动至百万不翅者。于是天下冢墓,破伐殆尽矣。

由这段话可知:其一,与前代不同,宋代社会的慕古之风得到了上层统治者的支持;其二,从上层统治者到士大夫,古物慕恋是宋代普遍的社会风气;其三,在引领时代风气上,士大夫群体发挥了关键性作用;其四,在宋朝,对于古物的学术研究成为一代之盛事;其五,笼罩社会的慕古风气,最终导致了古物的商业化和盗墓行为。下文试就此申而论之。

宋廷重文轻武,国初就将“追迹三代”奉为政治理想,力图在礼乐、司法制度等方面恢复三代遗制。大臣论议中,也时见“追迹三代”之语。慕古、复古已然成为普遍认识,以至于宋人取名,多有以“复古”“述古”“宗古”“行古”相称者;宋人书斋,也有以“阅古堂”(韩琦)、“学古堂”(赵钧臣)、“怀古堂”(杨万里)命名者。钟鼎彝器等古物作为三代遗存,传统礼乐文化的重要载体,自然化身为慕古情感的寄托对象,受到重视和追捧。古物慕恋之风遂在宋代社会浸淫甚广。宋代社会的古物慕恋主要表现在以下四个方面:

一是收藏热潮。有别于前代,宋朝的古物收藏是有意识的访求与收集,收藏群体遍及上层统治者和士大夫。从蔡绦的只言片语中,已然可见徽宗朝古物收藏的炽盛气息。其实早在仁宗朝,皇帝就常常带领群臣观赏宫廷所藏古器,并颁赐古器铭文。直到高宗时期,朝廷收藏之风仍然不减。宋末元初,周密撰《云烟过眼录》,所载诸家古器蔚为大观,可知收藏热潮始终炽盛。在士大夫群体中,古物收藏更是普遍现象。宋人驰心于翰墨书斋,文化收藏颇能迎合其人文兴味和精神追求。蔡绦提到的收藏家就有刘敞、欧阳修、蔡襄、苏轼、李公麟。另外文彦博、沈括、米芾、吕大临、周密、李清照等人,也有收藏的相关记录。需要引起注意的是,这些热衷收藏的文人,或为朝堂巨公,或为士林领袖,或长于文章诗词,或擅于书法绘画,或尊崇理学,或昌隆科学……因此不妨说,宋代的收藏群体遍及社会各界,古物对若干领域都产生了或多或少的影响。

二是学术研究盛行。王国维《宋代之金石学》有言:“近世学术多发端于宋人,如金石学,亦宋人所创学术之一。宋人治此学,其于搜集、著录、考订、应用各面,无不用力。不百年间,遂成一种之学问。”宋人从学术角度研究古物,产生了《集古录》《考古图》《金石录》《宣和博古图》等重要著作,奠定了我国古器物学研究的基础。宋人研究古物,实质上是要借形下之器会形上之道,追迹三代,考订经史,“非敢以器为玩也”。但是,宋人的金石学和古器物学研究,往往聚焦于器物上的铭文,器物本身只是旁证。宋人在这里流露出学究式的冷静客观,要到文学艺术之中,古物的生命力才被真正唤醒。

三是艺术表现丰富。宋画中,常见古物身影。宋徽宗《听琴图》(故宫博物院藏),画幅下方正中石上就置一古鼎。刘松年《博古图》(台北故宫博物院藏),绘宋人日常博古场景,画幅正中几案上陈列古物,数位文人把玩揣摩,意兴盎然。艺术鉴赏文献也常常标举古物,郭若虚和米芾就认为古画有劝诫之功:“盖古人必以圣贤形像,往昔事实,含毫命素,制为图画者,要在指鉴贤愚,发明治乱。”“古人图画,无非劝戒。今人撰《明皇幸兴庆图》,无非奢丽;《吴王避暑图》,重楼平阁,动人侈心。”

四是诗歌书写频繁。关于宋诗古物书写的成因和特点,将在下文具体阐述,兹不赘言。

与宋代社会的古物慕恋之风形成有趣呼应的是,古物收藏的热潮在明代中晚期再度苏醒,并且出现了诸如《格古要论》《遵生八笺》《长物志》这类重要的鉴藏著作。两个时代的慕古风气植根于各自的社会土壤。明代中晚期,商品经济空前高涨,古物交易市场广泛运作,许多文化产品被商品化。因此,中晚明慕古风气的成因及决定性因素是商品经济的鼓动作用。而在宋代,虽然商品经济也不可避免地入侵社会各界,文化风尚的走向却是由士大夫主导,宋代慕古风气的成因及决定性因素即是士大夫发挥的引领作用。士大夫是一代风尚的引领者,同时也是一代文学的创造者。因此,宋代慕古之风的特点,决定了分析宋代文学古物书写的理据性和独特性。

二、蔚然成风:宋诗的古物书写

古物书写并非在宋诗中才崭露头角,但直到宋诗,才真正地蔚然成风。六朝诗的古物只是作为诗歌元素,偶一闪现,如庾信《幽居值春》:“短歌吹细笛,低声泛古琴。”唐诗中,古物已然成为诗歌书写的主题,但主要集中于古镜和古剑,也有极少数旁及古鼎、古砚、古钗、古扇等。宋诗的古物书写,一方面大大拓展了书写对象的广度,涉及古文房、古礼器、古乐器、古兵器等各领域;另一方面,其作者不仅有朝堂巨公、文坛领袖如欧阳修、苏轼者,也有遭逢战乱、颠沛流离如舒岳祥者。因此不妨说,宋诗的古物书写在数量和广度上都远超前代,其作者群体遍布各阶层,其盛况终宋世而不衰。

宋诗古物书写蔚然成风,原因大致如下:

一是古物数量大大增加。由于山洪、淫雨等自然因素,导致大量古代墓葬被冲毁,古器重见天日;由于宋代铜荒、统治者好尚古物、贩售古物有利可图,导致宋代盗墓行为频发;由于宋代大兴土木,导致古器大量出土。加上朝廷和士人的热心收集、精心收藏,使得宋代古物的数量颇多。

二是古物成为文士交往中重要的物质因素。宋代社会有慕古之风,加之重文轻武,文人趣味发生变化,因此,集历史属性和文化属性为一体的古物,就格外受到文人青睐。古物在文人交往中促进诗歌生成,主要体现在两个方面:第一,交游集会,博古成风,诗歌频生。对比南北朝和宋代的文人聚会,便可见一斑。南北朝时文人聚会,往往以座上所见物赋诗。观谢朓所作,有咏镜台、灯、烛、琴、乌皮隐几、席等物,而到了欧阳修的聚星堂燕集,情形就发生了变化。朱弁《风月堂诗话》载:“欧公居颍上,申公吕晦叔作太守。聚星堂燕集,赋诗分韵……又赋室中物,公得鹦鹉螺杯,申公得瘿壶,刘原父得张越琴,魏广得澄心堂纸,焦千之得金星研,王回得方竹杖,徐无逸得月砚屏风。”“张越琴”和“澄心堂纸”就是有显著标志的古物。此外,从许多宋诗的标题,也可一窥此风,如郭祥正《观唐植夫所藏古墨》、孙觌《吴汉逸家荆溪蓄古书奇器甚富余欲造观而未果赋小诗先之》、陆游《观张提刑周鼎》、方回《题陈仲良宅观古物及徐熙来禽卷》……第二,古物被文人用为赠礼,礼物流动伴随诗歌往来,成为风雅的象征。如韩琦《答章望之秘校惠诗求古瓦砚》《答陈舜俞推官惠诗求全瓦古砚》《寄并帅庞公古瓦砚》《次韵答并帅庞公谢寄古砚》诸诗,就是围绕古瓦砚的馈酬活动而作。

三是宋诗自身的发展。宋人生唐后,为了开辟出自己的诗歌面目,必然要在创作理念上进行革新。宋人将目光投向日常生活,“喜于琐事微物逞其才技”,古物因此成为诗歌很重要的一个表现部分。宋诗在琐碎、细微的物事中发掘诗意,从而造成日常生活的诗意提升。

四是唱和诗在宋代的发展。唱和诗“至唐而逐渐走向繁荣,宋代达到鼎盛,元、明、清时期,唱和之势依旧不衰”。与前代不同,书写古物之诗产生后,宋人还往往就此进行往复唱和。诗人睹古物而作诗,后人不必亲览此物,也可根据前文本的书写,以唱和的方式为此物作诗。唱和的加入打破了原本封闭的诗意空间,期待着新的意义叠加,宋诗之古物也就获得了更为鲜活而持久的文学生命。如欧阳修《和刘原父澄心纸》、苏轼《次韵宋肇惠澄心纸》、王令《和人古剑》、周紫芝《次韵次卿穿池得古研》等诗,即由唱和生成。

三、阅世如流:古物的时间属性

古物原本是运用于过去某个时间、某个场景,发挥具体功用的物品。而当它被历史的洪流裹挟至宋人面前,就已然是“实物”而非“原物”。“物”剥离了原本的生活场景,而以“古”冠之。因此,古物在宋人面前呈现的,首先是逝去的时间。“古”又承载了厚重的文化期待和美好幻想,这种期待和幻想,使得“古物”从“旧物”中脱身,成为时间的文化标志。宋诗中的古物书写,往往就显现出这种时间的质感。

(一)历史怀想

古物是前代的遗存,诗人面对古物,就如同面对一个逝去王朝的兴亡浮沉。以瓦砚为例。宋代的瓦砚,主要指用铜雀台屋瓦所制砚台,即《砚谱》所谓:“古瓦砚出相州魏铜雀台,里人因掘土,往往得之。”瓦砚经常充当宋人的礼物,也在宋诗书写中频频出现。但是,无论是礼物馈酬还是单纯咏物,瓦砚作为砚台的实用功能在诗人笔下却退居幕后,曹魏历史兴衰才是主要的歌咏对象。

晏殊《古瓦砚诗》二首:

邺城宫殿久荒凉,缥瓦随波出禁墙。谁约藓文成古砚,等闲裁破碧鸳鸯。

已恣玉锋磨藓骨,更持蟾泪湿云根。欲知千载凄凉意,尚有昭阳夜雨痕。

全篇咏砚,“荒凉”“藓文”“凄凉”“夜雨痕”等词语的运用,让诗歌笼罩在怀古的苍凉之间。瓦砚“以古物而见贵于世”,因此,诗人最为看重其时间属性。其他诗人笔下也存在着类似写法,如欧阳修《答谢景山遗古瓦砚歌》,用三分之二的篇幅叙述从汉至魏晋时期的历史兴衰。兴衰对比,一腔荒凉悲怆最终流落瓦砚之中。此外,韩琦《答章望之秘校惠诗求古瓦砚》、梅尧臣《王几道罢磁州遗澄泥古瓦二砚》、刘克庄《铜雀瓦砚歌一首谢林法曹》三诗的开头分别是“魏宫之废知几春,其间万事成埃尘”“澄泥丛台泥,瓦斲邺宫瓦”“凉州贼烧洛阳宫,黄屋迁播侨邺中”。由此可见,宋人在书写瓦砚时,曹魏历史是必然的联想,并且是首先的联想。

宋人对其他古物的历史怀想也一以贯之。“物”因“古”而不凡,因此在诗歌书写中,“物”往往让位于“古”。古物承载历史记忆,凝聚成固定的审美联想,以至于诗人在提笔之时,首先涌上心头的便是那段逝去的历史,那份共同的文化记忆。与之形成鲜明对比的是,宋人对物之审美的个性化,被认为是宋诗的重要特色,并由此引发诗歌抒情形态的转变。而当诗人面对古物,历史怀想难以回避,古物也由此被赋予了独一无二的文化内涵。

(二)古物今用

古物处在古今之间,有两个方向的运动维度。其一是由现在追溯过往,即上节所言“历史怀想”;其二是由过去拉向现在,古物仍旧发挥实用功能,从而融入现时的物体系中。

古物是时间的遗产,具有重要的象征意义,因此应当被珍藏、崇奉。古物在当代仍然发挥使用价值,有时被宋人认为是世道沦丧的表现。蔡绦在《铁围山丛谈》中就痛惜南北宋更迭之际,古物散落金营的境遇:“夫以孔父、子产之景行,召公、散季之文辞,牛鼎象樽之规模,龙瓿雁灯之典雅,皆以食戎马,供炽烹,腥鳞湮灭,散落不存。文武之道,中国之耻,莫甚乎此,言之可为于邑。”范成大《古鼎作香炉》一诗,也以“流落”二字感叹古物今用:“云雷萦带古文章,子子孙孙永奉常。辛苦勒铭成底事?如今流落管烧香。”而到了晚明的鉴藏著作中,古物的实用功能被大量开发:“古之布钱,有金嵌字者,可作界画轴用。小様提卣,可作糊斗。如伯盏颒盘,季姜盂两耳杯,制小,可作研旁笔洗。”“古人以蜡代糊,故缄封必用蜡斗熨之。今虽不用蜡,亦可收以充玩,大者亦可作水杓。”因此,有学者认为古物在宋代的象征意义被远远提升到了实用价值之上。

其实,宋人对古物今用已有认识。苏轼在《胡穆秀才遗古铜器,似鼎而小,上有两柱,可以覆而不蹶,以为鼎则不足,疑其饮器也。胡有诗,答之》一诗写道:“不如学鸱夷,尽日盛酒真良计。”主张将胡穆所赠古铜器作盛酒之用。虽是带有戏谑意味的打诨出场,但其心态也可见一斑。古物是儒家礼乐文化的载体,但并非束之高阁的神物。宋诗的戏谑性降解了古物的神圣崇高,让负担历史之物也可供用于当下,古物的生命力被文学唤醒。

如果说,苏轼古物今用的态度,只是由于诗歌叙述而灵光乍现,那么,他对于澄心堂纸的使用就更能透露个中消息。澄心堂纸是南唐故物,在苏轼的叙述中,多次可见他使用澄心堂纸的经历:“乃取李氏澄心堂纸,杭州程奕鼠须笔,传正所赠易水供堂墨,录本以授思仲,使面授传正,且祝深藏之。”“乃用澄心堂纸、李承晏墨书此遗之。”“予撰《宝月塔铭》,使澄心堂纸,鼠须笔,李庭珪墨,皆一代之选也”。在《次韵宋肇惠澄心纸二首》中,苏轼更是淡化历史,将注意力转移到纸本身的书写用途上。与之形成对比的是,梅尧臣多次得到朋友馈赠澄心堂纸,却反复表达自己不忍使用的心情。宁雯认为,宋人对待澄心堂纸的态度差别,体现出在身份、才名、阅历左右下的士大夫心态。坦然在古纸上挥毫泼墨的苏轼、黄庭坚、米芾诸公,体现出高度的文化自信,这是沉沦下僚的梅尧臣难以企及的。

古物今用的态度,不仅与文化自信、身份阅历息息相关,也与宋人对人、物关系的认识一脉相连。“转物”观念是宋代文人的普遍认识,在其著述中也多次提及。“转物”出自《楞严经》:“若能转物,则同如来。”具体到对待古物的态度,就体现为不被物的象征价值所牢笼,而是运物于手,随心驱遣。“古物今用”与“尊奉古物”两种观念在宋代并存,充满矛盾张力,却更加彰显宋人不滞于物的潇洒豁达,也展现出“物物而不物于物”的文化气概。

(三)时间策略

古物具有显著的时间属性,诗人以古物入诗,或有意、或无心地运用时间策略,从而增强了诗歌表现力。

苏轼《舟中听大人弹琴》叙述了夜晚在舟中听父亲弹琴的经历:

弹琴江浦夜漏永,敛衽窃听独激昂。风松瀑布已清绝,更爱玉佩声琅珰。自从郑卫乱雅乐,古器残缺世已忘。千家寥落独琴在,有如老仙不死阅兴亡。世人不容独反古,强以新曲求铿锵。微音淡弄忽变转,数声浮脆如笙簧。无情枯木今尚尔,何况古意堕渺茫。江空月出人响绝,夜阑更请弹《文王》。

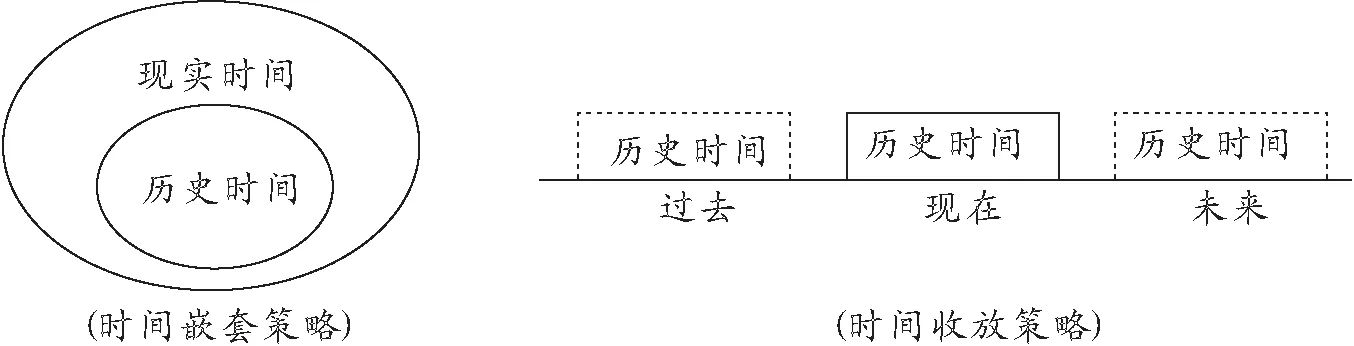

全篇存在两个时间——现实时间和历史时间。诗歌以“夜漏永”开头,以“夜阑”结尾,现实时间是流动的,夜晚在渐渐消逝。在流动的现实时间中,诗歌嵌入了历史时间。古物的雅正之音,打破了时间秩序,将远古拉近,诗人在现实时间里遭遇了历史时间。古物的参与,造成时间嵌套的效果,古、今有别,又浑然一体,诗歌文本显得更加厚重,也更富表现张力。

除了时间嵌套之外,诗人还常用时间收放的策略。若干年的历史时间浓缩于古物之中,这是时间收缩;古物也被置于整个时间之中,从过去流到现在,再流向未来,这是时间展放。苏轼《楼观》:

门前古碣卧斜阳,阅世如流事可伤。长有幽人悲晋惠,强修遗庙学秦皇。丹砂久窖井水赤,白术谁烧厨灶香。闻道神仙亦相过,只疑田叟是庚桑。

从秦皇、晋惠,再到苏轼身处的此刻,一千多年的历史浓缩于老子庙前的古碣之中。古碣既是“阅世如流”的历史见证者,也必将被后来的历史所见证。古物静默地存在于此时此地,过去和未来却不言自明。重要的正是那些未曾言说的东西。时间收放并存于诗歌之中,预留出广阔的想象空间,也形成巨大的心理落差,倍增怀古伤古的悲凉之感。因此,时间收放的策略常常被运用于咏史怀古诗。有学者认为,与时间收放略为相似的“将历史的时空与现实的时空通过某一特定的事物联系起来”的“纵向式的时空贯穿”,是宋代咏史诗中最富特色的艺术技巧之一。值得一提的是,这种艺术技巧往往是通过对古物的使用达成的。

如果形诸图表,那么,时间嵌套和时间收放两个策略分别可以表示为:

由此可见,古物自带的时间属性具有丰富的艺术潜能,一经诗人开掘运思,就增加了诗歌的表现层次和艺术效果。古物对于文学表现产生了重要影响。

四、往昔钟灵:古物的魅力

魅,同“鬽”,《说文》有言:“鬽,老精物也。”贾公彦《周礼》疏:“魅,人面兽身而四足,好惑人,山林异气所生,为人害。”在古人观念中,魅是鬼怪的一种,诱惑人的能力极强。因此,“魅力”也就沾染了几分引人入胜的神秘力量。物品最重要的属性是使用价值,这一点施诸古物却无足轻重。古物有何种魅力?是什么因素吸引宋人汲汲以求?或许正如鲍德里亚所言:“当一样物品不再由功能来取得其特殊性时,便是由主体来赋予它属性:但这时,一切的事物便会在‘拥有’这种带有热情成分的抽象化过程中,成为彼此相当。”宋人在文学中展现的古物,正是审美主体的自我投射。

(一)文化遗存

在崇尚人文旨趣的宋代士大夫心中,古物虽与前朝发生了种种关联,但最令人向往的还是文化上的一脉相承。古物若来自一个文化昌隆的年代,就会对宋人产生强大的吸引力。三代被儒家视为礼乐文化的楷模,因此,青铜器作为三代文化的遗存而备受崇奉。与之相映成趣的是,宋人在政治上污名化南唐,对其文化遗产却暗自迷恋。

王辟之《渑水燕谈录》载:“南唐后主留心笔札,所用澄心堂纸、李廷珪墨、龙尾石砚三物,为天下之冠。”李后主在文学艺术上的造诣,往往被宋人推崇。澄心堂纸、李廷珪墨和龙尾砚是文房用具,更因烙下南唐印记而平添文化雅趣。南唐故物与好尚人文的宋代士大夫在文化精神上相契合,因而风行一时。南唐故物不仅作为礼物频繁流通于文人之间,也成为文学书写的重要对象。在此姑且列举若干诗题,借以略窥其风靡之一斑:梅尧臣《韩玉汝遗澄心纸两轴,初得此物欧阳永叔,又得于宋次道,又得于君伯氏子华,今则四矣》,欧阳修《和刘原父澄心纸》,蔡襄《徐虞部以龙尾石砚邀予第品,仍授来使,持还书府》,苏轼《次韵宋肇惠澄心纸二首》《龙尾砚歌》,黄庭坚《谢景文惠浩然所作廷珪墨》……由此可见,北宋文坛的重要诗人几乎都与南唐故物发生过关联,并一展诗笔倾吐他们的文化迷恋。纸、墨是消耗性物品,纵有如苏黄诸公坦然挥毫泼墨者,也有似梅尧臣般惺惺相惜、束之高阁。石昌言对李廷珪墨的珍藏,还被苏轼目为通人的弊病。对于南唐故物藏而不用,意味着真正被珍存的是具有符号性的文化,古物只是触发文化追慕的物质契机。

经宋人发扬,古物作为文化遗存的品质被不断放大,最终超越了物质实体。这一现象在后世诗文对南唐故物的歌咏中最见肯綮。时过境迁,南唐故物流散殆尽,后世文人仍然将其作为文化记忆的符号,写入诗中。需要引起注意的是,对古物文化品质的向往还浸润到域外文学,朝鲜文人就多次提到南唐故物。“何以报君龙尾砚,居然赠我虎头幮”,龙尾砚因其文化蕴藏而珍贵,是用以回报友人厚意的不二之选;“甄拔近闻鱼太守,前身应是李廷珪”,以李廷珪况友人,凸显友人赠墨的品质之精、底蕴之厚;“官寒尚有澄心纸,日日题诗到夕鸦”,澄心纸的魅力足以消解诗人落拓生活的萧索之感。南唐故物在北宋时期就日渐稀少,远在海东的朝鲜文人未必能够一睹真容。而南唐故物在朝鲜诗歌中的表现恰恰可以说明,物质实体受制于时空,文化象征才是古物永恒的魅力。

(二)神秘遐思

“魅力”具有一定的神秘意味。古物年深日久,因此也就蕴藏了几分难以臆测的魅力。赵希鹄在《洞天清录集》中就叙述了古铜器的灵异性:

古铜器多能辟异祟,人家宜畜之,盖山精木魅之能为祟者,以历年多耳。三代钟鼎彝器,历年又过之,所以能辟祟。范文正公家有古镜,背具十二时,如博棋子,每至此时,则博棋中明如月,循环不休。又有士人家藏十二时钟,能应时自鸣,非古器之灵异乎。

赵希鹄认为,是时间赋予了古铜器强大的神秘属性。从鉴藏文献的叙述中可见,古物的神秘感知真实存在于人们的观念之中。而诗歌呼唤奇思妙想,当神秘古物遭遇诗人,雄奇想象便一泻如注。苏轼《武昌铜剑歌》描述了一把从江岸出土的古铜剑:

雨余江清风卷沙,雷公蹑云捕黄蛇。蛇行空中如枉矢,电光煜煜烧蛇尾。或投以块铿有声,雷飞上天蛇入水。水上青山如削铁,神物欲出山自裂。细看两胁生碧花,犹是西江老蛟血。苏子得之何所为,蒯缑弹铗咏新诗。君不见凌烟功臣长九尺,腰间玉具高拄颐。

诗歌开篇运用《广异记》的典故,描述雷公与黄蛇激烈搏斗的场景,最终黄蛇入水化剑。此剑宛如神物,出土时山岳为之倾颓,其间铜锈仿佛是许逊斩蛟洒下的蛟血。诗歌一意盘旋,奇伟怪谲。仅仅只是一把“冶铸精巧”(诗序语)的古铜剑,却借由诗歌,通向雷公斗蛇、许逊斩蛟的神秘世界。欧阳修《葛氏鼎》也极尽想象之能事,大肆渲染葛氏鼎在滑州出土时的奇崛景象。

黑格尔将诗歌归于浪漫型艺术,他认为:“艺术(浪漫型艺术)的对象就是自由的具体的心灵生活,它应该作为心灵生活向心灵的内在世界显现出来。”诗歌是内向延展的,是对超越物质的心灵生活的展现。诗人的想象力在古物世界中纵横捭阖,正体现了主体精神支配下的心性扩张。然而,与发扬踔厉的唐诗相比,宋诗往往以其“尚理”的特点而被目为“幻想不发达,有想象然又为理智所限”。然书写古物的宋诗,除上述欧、苏二公所作,尚有王令《古鉴》、郭祥正《观唐植夫所藏古墨》、吕本中《古剑歌》等大量作品,均有神秘遐思的倾泻。宋人的想象之笔,一方面源于对韩愈怪奇之风的仿效,另一方面也是古物自身魅力的激发。因此,宋人的古物书写,为我们开辟了另一个观照宋诗的视角。

(三)懿范流风

“年高”常与“德劭”并举,扬雄《法言》有“年弥高而德弥邵”,周必大《跋金给事彦亨文稿》亦云:“见公直谅多闻,年高而德邵。”德性上的高贵往往与年代上的久远关联,古物因此被认为是德性的象征。梅尧臣从古琴之音中感受到上古之德:“虞舜今在上,南薰思无尽。”来自远古的石器勾起司马光洁身归隐的羲皇之思:“瀹茗北窗下,坐有羲皇思。”宋代士大夫崇扬人格力量、强调道德修养,这一特点也指导着诗歌的创作。古物的道德魅力,吸引诗人讴歌,这也恰恰是诗人崇奉德性的情感投射。古物作为中介,使个人与理想的生活模型紧密联系。

古物还意味着品质的优良。赵希鹄在《洞天清录集》中多次感叹当代造物粗糙、伪作滋生。相较之下,“古人作事必精致”,“古”已然代表着一种价值判断,无论何人何地所制何物,但凡“古”的,便是“好”的。宋诗中也频繁流露这种对古物品质的迷恋。张耒《题吴熙老古铜榼》认为古物简朴实用,后世却流于空疏:“古人制器俭复真,不似后世镂金银。”郭祥正《观唐植夫所藏古墨》在对古墨的外观品质一番赞扬后不禁感叹,古物果然名不虚传:“温润比方玉,芬香麝脐裂。乃知廷珪名,桓桓久不灭。”宋人对古物品质的认知,已然超越了器物本身的物理属性,成为审美理想的具象化。

(四)权力集结

古物是文化遗存、懿范流风,又裹挟几分难以臆测的神秘力量,拥有古物,也就意味着通过掌控上述品质,而实现文化、经济、名望等权力的集结。这也就不难理解,古物慕恋何以成为宋代社会的普遍风气,又何以在商业运作下愈演愈烈。人们在意古物的象征价值,文人雅士收藏古物,是对文化身份合法性的权力加持。而富商大贾借由金钱占有古物,也就快速地获得了自我身份所缺失的文化权力。古物,在社会中发挥着“区分”的力量。

追慕古物的象征价值,意味着物质实体的虚化,宋人大量仿造古物的现象也可对此加以印证。历史上首次大规模、有意识的古物复制出现于宋代。对于仿古宋器产生的社会背景、域外传播、艺术表现等,学界已有研究。文学文化上需要关注的是,诗歌和仿古器物呈现出古物象征价值的两种相反的运动维度。如果说,诗歌是提炼和塑造象征价值,而使物质虚化的过程,那么仿古器物则是象征价值的物质化。这种象征价值存在于当代人的观念中,因此,“仿古”表面上是对当代审美形式的刻意逆转,实质上却是面向当代的艺术再创造。

另外一点需要关注的是,宋代士大夫的文化活动造成器物仿古的转捩。宋代以前,仿古器物一般运用于礼仪场合,如葬礼中使用的仿古“明器”、祭祀所用礼器。宋代的古物收藏在士大夫的作用下,趋于日常生活化,也促进了仿古器物的日常生活化。宋代文人品味往往促成某物流行,上文所举南唐故物即是一例。古物日渐稀少,需求量却日益增加,于是人们便以“仿古”来承载对于象征价值的期待。梅尧臣在《九月六日登舟再和潘歙州纸砚》中就陈述了仿造澄心堂纸的经历:“予传澄心古纸样,君使制之精意余。”宋代士大夫将文人品味融入古典形式,促进了当代艺术的再创造。古物和仿古器物虽有年代上的差异,象征价值却一脉相承。因此,仿古也是权力集结的一种方式。

五、摹形稽古:古物的细节

六朝咏物诗注重“形似”,刘勰所谓“体物为妙,功在密附”,即强调写物的精确性。宋诗写物往往略其形而取其神,由工笔式的描摹转向写意式的塑造。

苏轼是宋诗“神似”理论的倡导者。绘画史上,苏轼首先明确了“文人画”概念,主张在创作客体身上,要贯注画家的主体情怀,展现其精神气质。在《书鄢陵王主簿所画折枝二首》(其一)中,他认为“赋诗必此诗,定非知诗人”,从而将诗歌书写的“神似”提升到“形似”之上。苏轼绝大多数的写物诗作都是他理论的实践。颇具反讽意味的是,在一首答谢友人赠送古物的诗歌中,苏轼表现出大异其趣的创作倾向:

只耳兽啮环,长唇鹅擘喙。三趾下锐春蒲短,两柱高张秋菌细。君看翻覆俯仰间,覆成三角翻两髻。古书虽满腹,苟有用我亦随世。嗟君一见呼作鼎,才注升合已漂逝。不如学鸱夷,尽日盛酒真良计。

从提手到倾倒液体之嘴,从下方三足到上方两柱,从内部铭文到铜器容量,诗歌无一句不状物,倒是对古物的精神气韵浑不在意。仿佛苏轼的眼光一旦与古物遭遇,便细细打量,再也无法转移。此诗表现出近乎著滞的书写,也展现出苏轼对古物异乎寻常的兴趣。相似的书写出现在梅尧臣《吴冲卿出古饮鼎》中:

精铜作鼎土不蚀,地下千年藓花幂。腹空凤卵留藻文,足立三刀刃微直。左耳可执口可斟,其上两柱何对植。从谁发掘归吴侯,来助雅饮欢莫极。又荷君家主母贤,翠羽胡琴令奏侧。丝声不断玉筝繁,绕树黄鹂鸣不得。我虽衰苶为之醉,玩古乐今人未识。

此外,梅尧臣《蔡君谟示古大弩牙》详细描摹了大弩牙的材质、花纹、准度、箭沟、刻度、光泽;南宋袁说友《遂宁府库古铜物》将古铜物的形制、图案、颜色等细节性外观一一“摩挲细拂拭”。对古物无微不至的细节描写,让后世读者几乎可以透过诗人的叙述,想见古物原貌。事实上,苏轼的疑问延及后世,并被古器物学家研究。诗歌书写成为古器物学研究的材料,与之对应,当时风靡的古器物学著作,可能也启发了诗歌写作。宋代古器物学著作一般从形制、尺寸、纹饰、有无铭文等方面著录器物,与诗歌描写所关注的范围非常类似。只是诗歌经过艺术剪裁,不及专业著作行文精准。即使没有直接材料表露二者之间的关系,但至少可以说明的是,宋代社会对古物细节展现出普遍兴趣。宋代文献对于古物的认识,已经到达分毫析厘的精微程度。张世南《游宦纪闻》卷5就总结了“云纹”“雷纹”等27种古器纹饰,“鹦耳”“贯耳”等8种古器耳型,又列举“钟”“鼎”“尊”等60种古器名。对于古物细节的热切关注,一方面受到古器物学、金石学和鉴藏著作的影响,只有对古物细致地把握,才能达成稽古的临在感;另一方面,宋代科学精神的昌隆,也指引着人们对物的理性观照。这种科学的理性也影响到宋诗写作。萨进德(Stuart Sargent)在《黄庭坚的“意薰”:交换的诗歌和启发的诗歌》一文中,将黄庭坚《贾天锡惠宝薰乞诗予以兵卫森画戟燕寝凝清香十字作诗报之》(其三)与韩愈、李贺的诗歌比较,指出宋人对精美物品的材料和工艺表现出特殊的兴趣,技术知识在很大程度上取代了韩愈和李贺的超自然叙述。宋诗中,技术知识业已成为一个合适的主题。从“神秘遐思”到“摹形稽古”,宋人面对古物,既有瑰奇张扬的浪漫想象,也体现出沉稳专注的理性关照。

六、余论:从古物到当下之“古”

古物占据宋代物体系的重要位置,在广大的社会范围内,宋人慕恋、收藏、使用古物,人与物交互作用,对众多领域都产生了深刻影响。从更为宽阔的社会视角来看,宋人对古物的热衷,实质上是文化复古思潮的物质表现形态。这种文化复古思潮,从北宋初年就指导着文学上轰轰烈烈的复古运动,并浸淫到其他领域。“古”也成为新兴的评价语汇,用以判别艺术品之优劣。赵希鹄《洞天清录集》就以“奇古”来形容古琴漆色,以“古香可爱”来评价古画。“古拙”“古雅”“醇古”等语汇也频频出现于鉴赏文献。陆游《梅圣俞别集序》将文学复古与上古三代联系起来,从一个侧面证明了文化复古思潮的一脉相承:“先生天资卓伟,其于诗,非待学而工。然学亦无出其右者。方落笔时,置字如大禹之铸鼎,练句如后夔之作乐,成篇如周公之致太平。”

尽管只有宋代和明代中叶形成了大范围的文化复古思潮,但中国历史上的每一个时期,几乎都有复古的现象。无论是妇好墓出土的商代仿古铜器,还是清代“四王”在绘画领域的仿古,“古”总是中国人刻骨铭心的生命体认。

“古”蕴含过去,却总是面向当下。我们当下谈论的“古”,不是当下之外的“古”。正如宋代之“古”,既是客观存在,同时也是宋人审美主体的自我投射。他们在诗歌中体认“古”,又塑造“古”。他们从古物中抽离之“古”,又反过来促进了当代器物的创制。复古的意图总是为了解决当下的政治、文学、艺术等种种问题。

古与今难以割裂。当代人慕古,当代又成为后人慕古的对象。历史就是在古今的回旋中亦步亦趋。历史是既定的事实,历史也在其推移过程中不断被发现,并持续地改变着人们的感知。这也促使我们反思既有的观念。拒绝当下的“古”,无异于空中楼阁,如“厚古薄今”的思想,认为过去一切都优于现在;与传统决裂的“今”,也显得疑点重重,如“五四”以来的新诗,被认为是与传统的彻底决裂。只有融古于今、古今并重,才能解放视野和方法,从而推动社会的全面发展。