一种儿童完全植入式静脉输液港尖端定位中的新型方法及应用

周 辉,仲智勇

(河北医科大学第二医院小儿外科,河北 石家庄 050000)

完全植入式静脉输液港在需要长期补液、化疗和静脉营养等患儿中已广泛应用,这种方法避免了反复穿刺的痛苦,虽然要经手术置港,但使用过程方便,维护周期长,不影响手臂的日常生活运动,减轻了护士的护理操作[1]。完全植入式静脉输液港放置的成败在于导管尖端的准确定位。传统的定位方式依赖于胸部X线片,这种方法增加了患儿和操作者的辐射概率,且不能实时观察导管的推送位置及深度,增加了置管风险。因此需要探索一种安全、准确、实时、有效的定位方法。最近,腔内心电图定位技术已开发用于实时监控和验证调整外周静脉植入中心静脉导管(peripherally inserted central catheter,PICC)尖端的位置,本研究通过将腔内心电图定位技术应用于输液港植入,回顾研究此方法的效果及意义。

1 资料与方法

1.1一般资料 选择2018年1月—2019年8月我院收治的需放置输液港患儿50例,男性26例,女性24例,年龄4个月~13岁,平均5岁2个月;实体肿瘤35例,血液恶性肿瘤9例,其他需长期输液患儿6例。术前评估:①经术前检查,无凝血功能障碍,无其他心肺功能异常,能耐受手术;②无麻醉禁忌证,无麻醉药物过敏史,需长期静脉输注营养液或化疗药的患儿;③短期输液,但患儿经常规输液困难,家属同意植入静脉输液港。本研究经医院医学伦理委员会批准通过,所有患儿监护人均被告知植入完全植入式静脉输液港可能的风险并签署知情同意书。

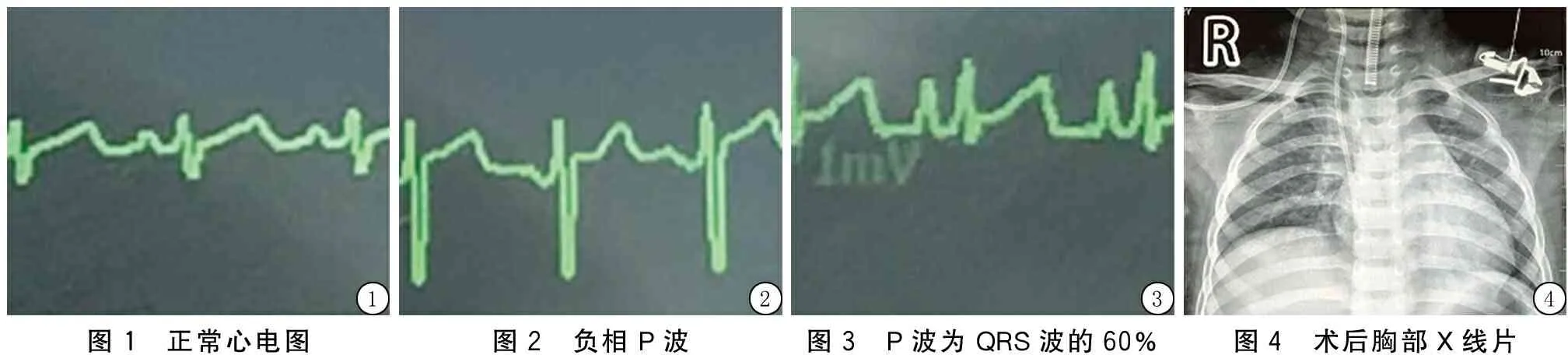

1.2植入方法 采用德国贝朗输液港。于左、右锁骨下及左腋前线贴三处电极片,连接心电监护仪,记录置管前心电图(图1)。所有患儿均行静脉复合全身麻醉,行气管插管。采取颈内静脉穿刺法,患儿取仰卧位,颈部垫高,头向右偏,常规碘伏消毒右颈部及右胸壁并铺无菌手术巾。于胸锁乳突肌中点前缘穿刺或在超声导引下穿刺颈内静脉,回抽,静脉性回血,后植入导丝。沿导丝引入可撕脱鞘,拔出导丝。将导丝植入硅胶导管,尖端与导管头端平齐,生理盐水充分预充硅胶导管,以蚊式钳夹闭导管尾端固定导丝,将导管头端植入可撕脱鞘,去掉可撕脱鞘。术者将导丝尾端经洞巾穿出,助手取下患儿右上肢导线电极片,将导丝尾端黏于电极片(操作过程中不违反无菌技术原则),缓慢推送导管,引出正负双相或负相P波时记录心电图(图2)。后退调整导管,使P波高尖,相当于QRS波的60%(50%~80%),此时导管尖端位于上腔静脉中下1/3处(心房入口处),记录心电图(图3)。记录此时导管尖端距离穿刺点深度,拔出导丝。行床旁胸部X线片(图4),进一步确定导管尖端位置,进而确定导管深度。腋前线锁骨下方右胸壁横行约4 cm切口,切开皮下组织,钝性分离皮下组织,制作输液港囊袋。用隧道针自胸壁切口处沿皮下潜行建立皮下隧道,牵引导管,按之前导管刻度保留导管长度,并连接于输液港座,将港座放于囊袋中,插入蝶翼针,再次回抽血正常,脉冲式正压封管,缝合皮肤。

图1 正常心电图图2 负相P波图3 P波为QRS波的60%图4 术后胸部X线片

2 结 果

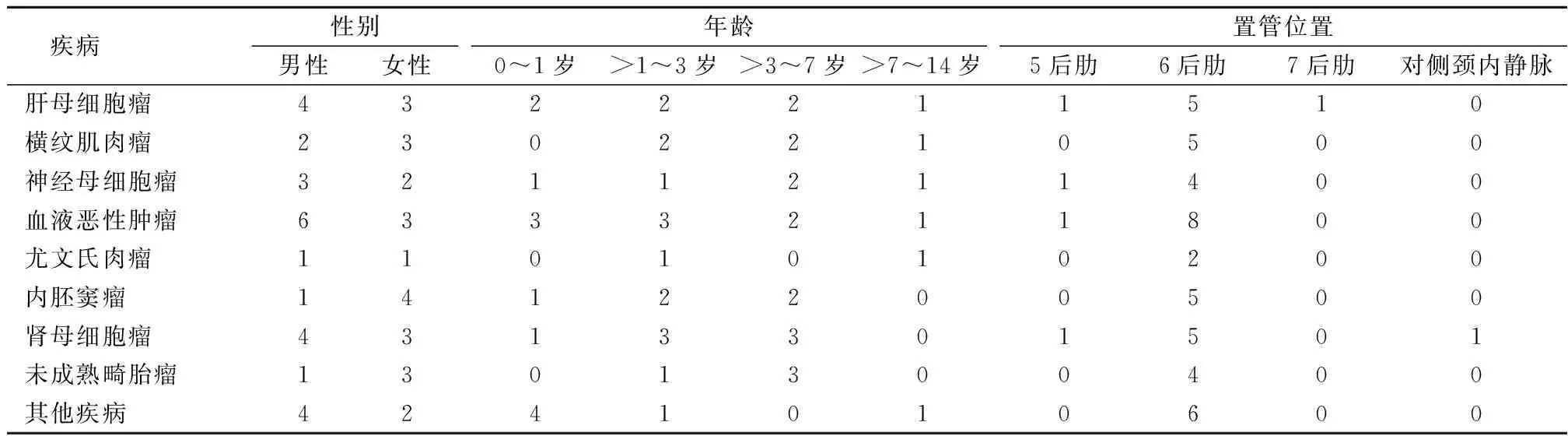

所有患儿均置港成功,无颈内动脉损伤、神经损伤、术后静脉炎、气胸、大出血等并发症发生。P波范围,定位导管尖端,术中经胸部X线片证实,49例(98%)患儿位于右后5~7肋间,符合中心静脉置管要求,其中44例(88%)患儿导管尖端位于第6后肋间,即最佳位置(上腔静脉与右心房的交界位置),见表1。2例患儿在置管过程中未出现典型P波改变,1例调整导联黏合位置后,出现P波改变,1例经胸部X线片所示进入左侧颈内静脉,不除外患儿血管存在畸形,B型超声引导下重新置管后位置良好。3例患儿于置管早期出现期前收缩,观察心电图后,考虑导管过深,后退导管,P波呈正负相改变后变为P波高尖,早搏消失,直至出现P波为QRS波的50%~80%,此处为最佳位置。

表1 ECG定位导管尖端位置 (例数)

3 讨 论

需要长期静脉输液的患儿,在接受补液期间,常因高浓度、强刺激性药物刺激外周静脉造成外周静脉炎、血管硬化,严重者导致局部组织坏死。儿童外周血管纤细,此种损伤更加严重。完全植入式静脉输液港是一种完全植入血管通道系统的装置能将各种药物直接输送至中心静脉处,目前已广泛应用于化疗患儿。输液港相关并发症大多与导管的位置相关。与导管相关的并发症发生在5%~20%患儿中。放置不当的导管可能引起的并发症包括:血肿、气胸、动静脉瘘、臂丛或神经麻痹、空气栓塞、感染性并发症、静脉血栓形成、败血性血栓性静脉炎、乳糜胸、上腔静脉综合征、肢体肿胀、胸腔积液、胸膜下积液、胸膜下积血、心脏损伤、心脏压塞、血管穿孔、导管套环、导管阻塞、心律不齐等。此外,将导管插入心包静脉中会导致致命的心包积液。放置输液港的关键步骤就是确定导管尖端的位置。与导管相关的输液港导管尖端正确位置是上腔静脉(superior vena cava,SVC)中下1/3处,靠近与右心房的交界处,即第三前肋下缘[2-4]。有研究显示[5-7],导管尖端位置过深会导致室性心动过速、心室颤动等心律失常,心内膜损伤、心房血栓,甚至造成肺栓塞、心包填塞,导致死亡;导管位置过浅,会导致导管撞击血管壁,加之静脉压力较高,则会增加血栓形成,随后增加了栓塞和穿孔的风险。导管漂移脱落,迁移至较小静脉的导管,例如颈内或奇静脉,用于输注高渗性和刺激性药物,也可能引起血栓性静脉炎和血栓形成。随着输液港临床应用的不断增加,精准的导管尖端定位越来越受到重视。

传统的定位方法即胸部X线片,此法简单便捷,是普遍被临床接受的中心静脉置管的定位标准[8]。但胸部X线片定位存在弊端,这种方法使患儿及术者暴露于电离辐射,且不能实时监测导管位置。置管深度多通过体表测量,标记大体来确定深度,因此具有不确定性及可变性,易导致心律失常发生[9]。

心电图定位技术目前在PICC置管中已广泛应用。其原理是指在中心静脉置管过程中,用电极探头经上腔静脉探入近心端,心电监测上的Ⅱ导联P波会发生变化,根据P波形态变化指导导管尖端的定位[10-12]。吴文理等[13]研究表明,在置管中,采取腔内心电图定位技术进行导管尖端定位,新生儿PICC导管一次性成功率明显提高,读取心电图P波,当P波为QRS波50%~70%时,导管尖端到位率高达100%。2012年,Capozzoli等[14]将心电图定位技术应用于150例经颈内静脉中心置管的患者,置管成功率高达98.7%,心电图定位技术更加安全、准确,是一种可替代胸部X线片定位导管尖端位置的方法。王皎[15]研究结果显示,腔内心电图定位技术的一次性成功率明显高于胸部X线片定位技术,可有效避免患儿因定位导管尖端位置而反复多次接受X线片,减少了辐射伤害,抓住了治疗时机[16]。腔内心电图技术用于输液港植入是利用输液港导丝和血液导电性作为腔内心电图的探测电极,根据导丝尖端的位置与窦房结的距离,引起P波变化,来判断导管尖端的位置。过程如下:常规连接心电图,P波显示心房除极的电位变化,当导管尖端位于外周静脉时,P波和体表心电图无明显变化,当进入上腔静脉时,因探头距窦房结距离越来越近,P波逐渐增高,当到达上腔静脉与右心房入口交界上方时,P波振幅达到最高,表现为QRS波的50%~80%,当导管超过窦房结,进入右心房内,可出现正负双相或负相的P波[17]。目前,腔内心电图定位技术在成人完全植入式静脉输液港中已有应用,然而,腔内心电图定位技术在儿童输液港的应用,国内外尚无报道。

心电图是一种各科室常备的医疗设备,使用便捷,且心电图定位技术相比放射线定位技术经费较低。运用心电图定位技术可以在穿刺过程中全程观察患儿的心律,及时发现异常,及时处理,在穿刺过程中,当出现导管异位不能引出正负相P波时,可及时对导管进行调整,提高了一次置管成功率,减少患儿及操作者反复接受X线的危险,且心房内心电图定位技术亦更加准确[18]。本研究结果显示,所有患儿均在心电图定位下置管成功,经胸部X线片确定,导管尖端均位于5~7后肋之间,1例胸部X线片显示进入左侧颈内静脉,不除外患儿血管存在畸形,B型超声引导下重新置管后位置良好。美国输液护理学会制定的《静脉治疗实践标准(2016)》[4]指出,如果用替代性尖端技术(如心电图定位技术)确认了尖端已正确放置于合适位置,则没必要在术后再进行胸部X线片。

通过置管操作,经验总结如下:①2例无典型P波患儿,1例因导丝尾端和电极片黏合不佳,调整后出现P波;1例患儿考虑静脉瓣膜存在,致导管进入对此颈内静脉,因此,置管前操作者需根据体外测量预估导管长度,置管过程中如无典型P波,不可盲目送入导管过深,以免引发心律失常;②放置导丝连接心电图前,导管内需充分预充肝素盐水,以保证导丝的导电性;③操作过程中要严格无菌操作,导丝连接电极片后交于助手取出,不再重复利用;④助手撤离导丝时,动作要轻柔,以免损伤导管导致渗漏或致导管滑脱。

综上所述,腔内心电图定位技术提高了一次置管成功率,可实时监测导管位置,缩短了置管时间,减少了导管异位率及其他并发症的发生,避免了患儿及操作者的放射性损害。因此,腔内心电图定位技术是一种无创、安全、准确、有效、经济的导管定位技术,联合静脉输液港应用于儿童的补液,为患儿提供了一个更加安全的置管程序。

——导丝概述及导丝通过病变技巧