18—19世纪广州外销艺术品中的女性图像浅析

【摘要】18—19世纪,广州是中西海路贸易最为重要的通商口岸,每年借助季候风乘坐帆船到广州贸易的西方人,在返航时都会在广州购买一些具有地域特色的艺术品。由此,在广州催生了各种主营外销产品的行业,生产各具特色的口岸商品。这些源源不断销往海外的艺术品,材质多样、工艺精湛,把18—19世纪广州的口岸生活和社会风貌生动地展示出来,以适应海外客户对中国文化的好奇心。与此同时,这些外销艺术品在工艺、题材和装饰艺术上中西合璧,呈现出与传统中国艺术品不同的艺术风貌。尽管材质、造型、功用不同,女性题材是广州外销艺术品中常见的装饰图案,也成为外销艺术品最大的亮点以及最受欢迎的因素之一。本文将对这一时期广州外销艺术品中的女性图像特点、形成原因、影响力进行分析。

【关键词】18—19世纪;广州;外销艺术品;女性图像

【中图分类号】G260 【文献标识码】A 【文章编号】1007-4198(2021)06-153-07

【本文著录格式】刘颖颖.18—19世纪广州外销艺术品中的女性图像浅析[J].中国民族博览,2021,03(06):153-158,177.

引言

18—19世纪的广州,尤其是“一口通商”时期,成为东西方国家海上贸易的重要口岸,各国商人来华贸易频繁,随之而来产生了专门销往国外、迎合西方人审美情趣的外销艺术品。根据现存所见清代外销艺术品,女性形象的图像特别受青睐,这些女性图像既有中国古代皇宫及官宦家中女眷,也有寻常百姓中的女性,这些不同的女性图像再现了18—19世纪中国宫廷、官宦人家、寻常百姓的生活场景,耐人寻味。从人物容貌和绘制技艺而言,这些女性图像既有中国传统侍女画的样式又结合西方肖像画的特点,中西融合,并根据海外市场的喜好形成了某些特别的图像式样。这些图像式样被广泛运用到广州生产的各个外销艺术品门类中,外销瓷器、外销画、外销扇、外销漆器、外销丝织品等都有发现。

一、清代广州外销艺术品的背景和形成

(一)历史背景

作为滨江临海的南方城市,广州自古以来贸易畅通、交通发达。尤其是在明清时期,广州以其“一口通商”的特殊优势和得天独厚的地理位置,在中西的海上贸易中起到桥梁纽带的作用,也成为中国海外贸易商品的最大集散地。1757年,广州被清政府确定为全国唯一的对西方航海国家通商的口岸,对外贸易蓬勃发展,成为名副其实的商贸之都、东方大港。18世纪中后期,美国、西班牙、澳大利亚、英国、荷兰、法兰西、丹麦、瑞典先后在广州建立商馆。欧洲人对中国的认识由来已久,而他们对中国的了解往往是从广州开始的。16世纪以来,随着宗教和商业的渠道,中国的信息和图像源源不断地传到欧洲,直接的后果是导致了18世纪席卷欧洲的“中国热”,[1]“在这个世纪初,所谓支那货如图画、花瓶、雕刻、墙纸、漆器、丝绒等东方物品大为流行,盛极一时;小说中宣传的情形致使读者们个个都憧憬于神话式的理想之中”。[2]伴随着这股强劲的“中国热”,中国文化对欧洲的建筑设计、装饰艺术、生活方式,甚至对其哲学及政治思想,都产生了深远的影响。[3]欧洲的“中国热”,是18—19世纪广州外销艺术品兴起并畅销欧美的重要市场因素。

(二)形成过程

乾隆二十二年(1757年),清政府实行“一口通商”政策,广州成为西方航海国家唯一可以前来贸易的中國港口。每年大量西方船舶集中停泊在广州黄埔港,广州城外也逐渐形成了以十三行商区为主心的西洋人居住地和主要贸易场所。[4]按照清政府的规定,外国来华进行贸易只能与清政府批准的国内商行进行交易,而在广州允许交易的场所就是城西十三行商馆区。杨伯达曾研究指出:“当时欧洲的绘画与工艺品均从广州卸船上岸,通过十三行商,在广州批发并转销京、杨等大城市。这首先促进广州匠师学习并掌握进口的欧洲工艺技术,由模仿到创造,形成新的行业,充分并丰富了本地传统工艺美术。”[5]一方面,这一时期广州十三行的行商影响力均很大,尽管当时清政府做出由散商经营这类工艺品的规定,但实际情况是广州的行商参与并起到促进的作用。另一方面,从18世纪开始,尤其当时的欧洲掀起一股“中国风”,广州生产的外销艺术品极受欢迎,其中包括外销画、瓷器、牙雕、漆器、雕刻、家具、墙纸等。英国人威廉·希克(William Hickey)于1768年在广州,他在游记中记载了当时十三行附近店铺里的各种工匠和手艺人:“这里有玻璃画工、制扇工匠、象牙工匠、漆器工匠、宝石匠及各种各样的手艺人。”[6]当时的广州工匠们趁着这一时机,在继承传统工艺上,吸收西方外来技术,融会贯通,创造出独特的外销艺术品。工匠们制造这类艺术品形成一定的规模,效率很高,成行成市,各类前店后铺的商铺生产不同种类的外销艺术品,源源不断地销往欧美市场。如美国威廉·亨特(William C.Hunter)在《旧中国杂记》所写:“这里各类店铺林立,通常是一条街专门经营某种固定商品,只有在商馆区域内的同文街(New China Street)和靖远街(Old China Street)上有各种店铺混杂经营,为的是方便十三夷馆的洋人。几个大行商居住在这一带,这里也是对外贸易中心区的一部分,这一带形成了公行,控制了对外贸易。不仅有专营大宗货物的外销店铺,如茶叶、丝绸、瓷器、牙雕工艺品和绘画等,还有一些销售其他日常生活用品的店铺。”[7]

清代广州外销艺术品种类繁多,主要有外销画(包括通草画、油画、水彩画、玻璃画、象牙细密画)、外销瓷、外销漆器、丝织品、扇子、壁纸等。这些外销艺术品共同的特色是既有中国传统的风格,又有西方文化的元素,呈现出中西合璧的独特艺术风貌。

这些外销艺术品制作形式有两种:一种是看样订货,即艺术品已有固定的式样和形制,客商看样选择订货。这类商品占外销商品的大多数,多为各国东印度公司固定订购商品,量大价优,尤其是瓷器,成为理想的压舱货物。以外销瓷为例,明代中晚期至清初200多年是中国外销瓷的黄金时期,以青花瓷、五彩瓷、粉彩瓷和广州织金彩瓷为主。[8]具有较为固定的式样和造型,可大量生产并供外国客商选购,亦为各国东印度公司带来巨额利润。

另一种是来样订货,即外国商人提供自己喜欢的图案样式,匠人们按照来样制作。18世纪中叶以后,来样订货成为外销瓷生产的主要模式,广州彩瓷更是独树一帜,以中西合璧的独特风格深受欧美市场喜爱,销量惊人。[9]如清嘉庆广彩人物纹大碗,高23.9厘米,口径59厘米,足径34厘米,是清嘉庆年间销往欧洲的精品,是盛装宾治酒的专用器皿。碗内外均绘精美的人物花鸟图案,构图饱满,共绘202位神态各异的人物和岭南佳果、花鸟,向西方社会传达了浓郁的中国风情。

又如清乾隆广彩开窗西洋人物图茶壶,壶身正中位置绘有一名半裸的贵妇气定神闲地坐在靠椅上,趁旁边的仆人小孩往浴盆倒水时,将光着的右脚缓缓放入水中,好像在试水温。此沐足图的原型是法国版画家Duflos Claude(1665—1727)创作的铜版画《洗浴》。Duflos家族是法国18世纪的雕刻世家,Duflos Claude擅长制作宗教题材的裸体人物点刻版画,他技艺娴熟,生平画作逾300件,其中三分之一为肖像画,包括《路易十五》。《洗浴》图与中国传统文化观念大相径庭,但却通过外销瓷定制传入18世纪的中国,并被广州工匠按照自己对图像的理解描绘在茶壶上,再销回欧洲,堪称中西文化和艺术交流的珍贵见证。

来样订货的外销艺术品一般被列为特殊定制商品,虽然在外销艺术品中占比不多,但因工艺要求高、制作周期长、数量稀少导致价格高昂,留存至今具有珍贵的历史、艺术和文物价值。

二、外销艺术品中女性图像的特点

纵观这些琳琅满目、以女性图像为主要题材的外销艺术品,笔者发现无论是外销瓷、外销画、外销扇、外销丝织品,有些中国女性图像非常相似,从五官表情、动作神态到服饰妆发,似乎都在遵循某种式样或程式化的设计而制作。

(一)共同的特点

1.表情神态的相似

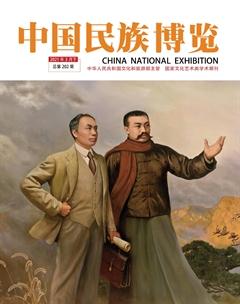

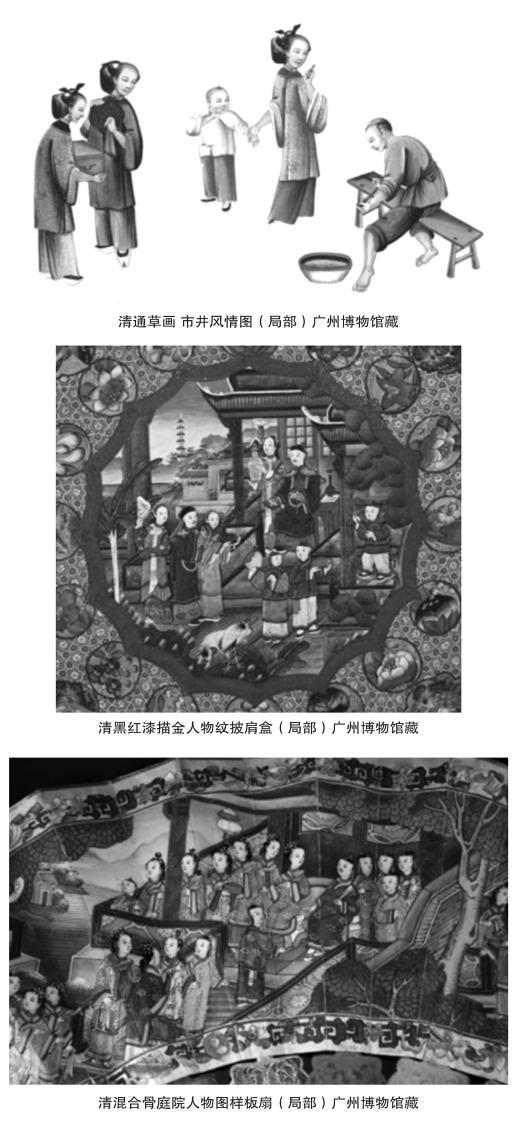

(1)头部倾斜角度、面向相似规律。从下面所引广州博物馆藏一组三件不同材质的清代广州外销艺术品中,我们可以看出大部分女性被描绘成头部倾斜角度约为45°;头部面向只从两个角度去绘制:第一个角度是四分之三侧脸;另一个角度是全侧脸;面朝左或朝右。笔者通过对这些外销艺术品的对比研究,发现彼此的头部面向和角度非常相似、一致,不禁引起思考:为何很少有正面绘制的呢?

广州的工匠非专业画师,这些女性头像基本都按中国传统侍女画造像模仿绘制。在绘画发展史上,清代的侍女画异常发达,传统的仕女画绘制女性图像的手法和风格大同小异。据学者研究,“画师采用四分之三侧面写生,正反两方面交叉使用,使之大体能够统一,但一到正侧面就难为画师了,好像她被游离出来了。”[10]笔者认为较少描绘人物正面的另一个原因,是正面绘制女性的图像会显得过于端正、严肃,图像平面、呆板,不能体现“弱柳扶风”之感、“风露清愁”之态。头部微低、前倾方可体现“柳叶眉尖带慼痕”“緗编欲展又凝思”的柔美韵致。从女性题材创作的情感意态上看,多数表现主人公抑郁惆怅,“态生两靥之愁”,带有较强的伤感色彩。“人物多愁容满面,见不到欢颜悦色,流露出矜持凄凉的怨情,如此方为得所谓“清淑静逸”之趣。”[11]由此可见,侧面描绘女性的形象,比正面描绘更符合东方女性的审美标准和中国艺术的创作习惯。

(2)五官及动作神态描绘的相似规律。对比下面所引一组两件广州博物馆藏清代外销艺术品,可发现女性五官描绘皆为:鸭蛋脸、细眉高挑、丹凤眼、鼻悬胆;女子或坐或立,均为溜肩细腰、可人的柔美之态,恰似古人描写的“丹唇皓齿瘦腰肢, 斜倚筠笼睡起时……”“柳叶眉尖带慼痕, 倚粧懒理鬓如云”之面容和身姿。[12]不管是立体的外销艺术品还是平面画作中的女性形象,都呈现静谧的神色,让我们真切地感受到女子亦忧亦思亦盼的心理活动。

2.发型和服饰的相似

(1)?髻头面

不管是扇面上的贵妇还是瓷盘中的仕女,在同一历史朝代的艺术品中,她们的发髻和服饰都非常相似。头部的造型装饰包括“?髻”和“头面”两部分。从明代开始,已婚妇女的正装就是?髻。?髻又曰“鼓”“冠儿”,用金银丝、马尾、纱等编结而成,使用时罩在髻上,以簪绾住头发。[13]外销艺术品中的女性发型多体现清代“宫女多高髻, 民间喜低髻”的习俗。这些外销艺术品上的女性形象,发髻头面相对简约,但从整体呈现的发髻结构和视觉效果均沿用传统流传下来的侍女画的形制,画工简约,线条纤细,很好地体现“云堆翠髻、脂粉罗衣”的美妙神态。

(2)服饰

清代的穿着风俗,色彩缤纷,形式多样,具有强烈的时代性、民族性、多元性、实用性、时尚性特色,进而构成一个完整的穿着风俗文化体系。[14]前明朝的服饰传统依旧被汉族女性传承,继承着本民族的服装形制,即“上衣下裳”的结构,上身以衫、袄、背心为主,下身基本是束裙。满族女性服装以袍服为主,尤以旗袍为典型特色,清末旗袍袍身宽敞,直线外形,在领口、袖端、衣襟等处镶以宽阔的花边。[15]外销艺术品中的女性服饰也体现了这些特点。正如李渔文中描述的那样,“八幅之裙, 宜于家常;人前美观,尚需十幅 ”。[16]这一时期平常百姓的汉族女子以多褶的裙子为时尚,多穿“月华裙” 和“凤尾裙”。这种女性的穿衣风格正体现了清政府“男从女不从”的保护政策。明末清初叶梦珠在《阅世编》里描述:“尤其是在清初,命妇及民间妇女的服饰风尚还保留着明代服饰的式样和装饰风格。如命妇之服,其绣补从夫,外加霞帔、环佩而已。其他便服及士庶妇女之衣如纻、丝、纱、缎、绸、绢、绫、罗,一概用之,色亦随时任意,不大径庭也。”[17]该类型的服饰在感观上体现华贵雍容、飘逸轻盈的姿态。内衣立领装饰各样花扣儿,对襟、外衫、领子、袖子都带有宽边、图案纹样的饰带,图案通常是龙、凤、双鱼、宝瓶和火轮等,做衣服的材质多为绸缎类织品和民间的粗布,但皆以丰富的颜色、繁多的图案著称。

(3)描绘方式

清代广州外销艺术品中,无论是瓷器、外销画、外销漆器、外销扇子,女性人物图像的描绘方式非常相似,运用的技法如出一辙。描绘方式结合中国传统的绘画方法线性造型,面平铺色彩,在衣褶处略施阴影。画面呈现出平面中又带有立体的效果。这种方式有别于传统的中国侍女画的描绘方式,又异于西方的肖像绘画方法,是广州工匠们融会中西绘画方法,又因应外销商品需要快速、大量产生而形成的独特绘画方式。清代的线描人物画借助线条的弯直勾曲、凹凸有致来塑造人物。线性造型是中国传统绘画的主要造型概念,针对这个规律体现出无“线”不成画认知,“线”不单单是造型措施,更能表现出独立性和抽象性的审美属性,把人的精神和生命律动完美体现。外销艺术品中女性图像的描绘方式简化传统的描绘步骤,部分借鉴西洋画立体原理,呈现出一种“程式化”“模式化”又具有“中国化”的描绘方式。

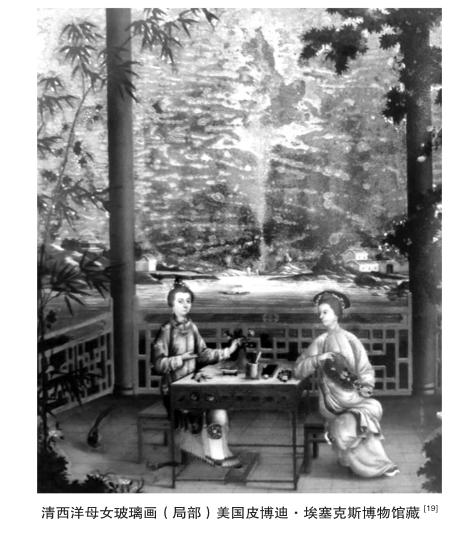

(二)不同的特点

除了采用既传统又快速生产模式創作的“程式化”女性图像,也有根据外国商人需求专门定制的女性图像。这些女性图像一般头像根据外国商人提供的女子真人图像描绘;身穿中国服饰,运用中西方绘画方式进行制作,在外销玻璃画中这类作品尤为常见。现藏于美国皮博迪·埃塞克斯博物馆,绘于1774年的外销人物玻璃画就是最好的例子。据记载该画由当时的英国人亨利·李维尔(Herny Revell)为家人定制,广州画匠根据亨利的要求将其妻子和女儿的肖像画与玻璃画融合描绘。画中描绘了两位身穿中国旗装的西洋女性,年长者为妻子,身穿蓝色旗装;年轻者为女儿,穿红色旗装。[18]两人置身于庭院中,背景为珠江河岸景色。毋庸置疑,玻璃画以艺术品的形式出现之后,原本的镜像功能不但没有减弱,反而增加了艺术趣味,让人置身于一个神奇境界里。

值得一提的是18世纪英国异常精美的镜框与玻璃画相得益彰,英国的镜框被称之为“齐宾代尔式”的镜框。该家具在其朴实简洁的西方风格基础上融合了洛可可式纤细柔和的曲线美,并借鉴了东方艺术的风格,与地域风情浓厚的中国玻璃画进行镶嵌,体现出典型的、风格独特的中西方结合的特征。这些外销的玻璃画被销往英国后,多半会被布置在女性的更衣室、书房、卧室以及绘画房间里,不难看出正在兴起的女性消费对广州外销艺术品的影响,也为外销艺术品中出现大量的女性图像找到一点答案。

三、清代广州外销艺术品女性图像特征形成原因

(一)流水线、程式化手工作业

18—19世纪的广州外销艺术品相关行业已形成完整的产业链,广州工匠以流水线作业、“程式化”生产,各施所长,广州堪称工业革命之前世界制作业中心。首先,广州的外销艺术品具备成熟的工艺体系,整个生产流程流水线作业,分工明确,每个环节都是固定的模式,生产出来的艺术品相似度极高,产量非常大,外销画就是典型例子。维拉描述外销水彩画册的产生:林呱带我们去外面的房间,这是工作间,大约二十名年轻人正在白色或黄色的被称为“米纸”的纸上画画。这些画其实并没有艺术而言,纯粹是一种机械的制作。这里认真地实行劳动分工,一位画工专门画树——另一位专门画人物,一位画手和脚——另一位画房屋。这样他们在各自的领域里都能出色地完成绘制,尤其是细节描绘,但他们中无人有能力独立创作一幅完整的画。[20]另外,广州工匠劳动力成本廉价,更利于以低成本大量生产,为外销艺术品规模化的形成奠定人工优势。

(二)以市场为导向的灵活的运作模式

18—19世纪,西方市场对广州外销艺术品有巨大的需求,广州工匠们按照市场需求制作符合海外客户要求的工艺品,很多店铺采取前店后厂的形式,生产与销售紧密结合,以专业高效及灵活多变的模式,适应海外顾客日新月异的需求。[21]这些外销艺术品是与市场紧密相联的艺术化商品,市场流行的品味和题材的潮流变化会很快在这些艺术品中表现出来,其商品性远远超过艺术性,广州工匠们以市场为导向,灵活进行艺术品的创作。英国摄影家约翰·汤姆森在1862—1872年间游历中国,拍摄了一张佚名外销画家在画室作画的照片,在画室墙上悬挂的三幅作品,其中有两幅是女性肖像画。[22]可见女性图像的外销艺术品在当时颇受欢迎。工匠们随行就市,因应市场的需求,进行艺术品的生产制作。

(三)中国式女性图像的审美价值

如前所述,中国式女性图像多可溯源于中国仕女形象,结合了西方绘画的透视原理,以中国传统线性表现为主,结合西方绘画的明暗阴影技法、简化的形象处理,形成独有的中国式女性视觉形象。这种图像在外销艺术品中,如外销瓷、外销扇、外销漆器等,在海外市场受到追捧,深受外国人的青睐。这种中国式女性图像从中国传统仕女画演变,迎合西方需求而生,体现了中西文化的融合,从东向西传递着不同的文明信息。

四、清代广州外销画中女性图像的影响力

(一)女性图像对其他艺术行业的影响

清代广州外销艺术品生产中,女性图像被大量运用在外销画上,基于外销画以经贸为载体的商品画这一特殊属性,画面中女性图像的商品属性必然大于其艺术属性。外销画师的创作必须按照客户的要求和市场的趋势进行,根据商业的需要不断改进自己的画风,以确保自己在激烈的竞争中突围并存活。所以,外销画中女性图像的创作不同于宫廷仕女画和民间仕女画,而是以完全的商业化和实用主义为路径;也正是因为外销画的商品性和实用性,其中的女性形象得以在香港和上海这些大都市传播。同时,这些女性图像的发展直接对当时的照相术和广告牌等商业艺术领域形成影响。[24]19世纪中期,照相术的技术不断提高,成本不断降低,吸引了大量的顾客,由此要求绘制肖像画的人开始缩减,也就是说摄影相片取代了传统的肖像画。面对照相行业的挑战,外销画的画师开始尝试改变自身的服务项目,一些画师开始兼营摄影服务,摇身变为摄影师。据文献研究显示,早期一些照相馆的摄影师就是由传统画师兼职或担任。有趣的是这些曾经的外销画画师在进行摄影的时候,不管是人物站态还是背景取材都照搬了外销画中女性图像的审美习惯。后来20世纪上半叶上海流行的月份牌、美女广告画表现的女性形象,虽然和广州的外销画流行不在一个时代,但可看出外销画女性图像对其的影响。在外销画发展后期,一些画师看到了新的商机,逐渐把业务转向热度很高的美女广告画和美女月份牌画,最典型的例子就是香港的关氏家族。关氏家族中的关惠农就是香港最著名的月份牌画家,而他的曾祖父就是知名的外销画画家关作霖。[25]

(二)中西融合的“中国式风格”

18-19世纪是广州外销艺术品生产的黄金时期,中西方文化融合的程度也最为明显,其中女性图像的“中国式风格”[27]是最大的亮点。“中国式风格”的形成首先以林呱(当时认为水平最高的外销画家)为代表的外销画画师掌握西洋画法技巧,结合中国传统绘画方式,形成“中国式”女性图像雏形。真正的中国式女性图像风格的形成,有赖于这一时期那些默默无闻的外销画画师和工匠们。外销画家一般身兼数艺,既作油画,又绘制玻璃画;既为西方人绘制肖像,又是港口船舶画的繪制者。[28]这些画师或工匠们为迎合欧美市场对于东方情调和“中国热”艺术品的需求,通过对传统仕女画的简化模仿,以平面性绘画为主,辅以西方绘画的立体效果,呈现带有中国意味、“程式化”的女性图像。带有这种女性图像的外销艺术品被大规模、流水线手工生产,对于不是十分重视艺术含量的普通外国商人来说,很容易接受这样的带有东方情调的外销品。随着时间的流逝,形成独特的“中国式风格”。

五、结论

综上所述,女性图像在18—19世纪的广州外销艺术品上占据重要地位,也为外销艺术品的文化属性奠定审美基础。与此同时,相似的女性图像出现在不同材质的外销艺术品上,为文物断代提供了某些参考依据。外销艺术品中的女性图像从中国传统仕女画而来,结合西方绘画技法,是中西文化融合的产物;更是广州工匠们经过不断实践努力,形成的中国式女性图像风格。经过上文分析,我们可以从中了解18、19世纪广州外销艺术品女性题材的艺术风格、产生原因及影响,进而了解200多年前东西贸易、艺术创作及文化交流情况。

参考文献:

[1]江滢河.清代洋画与广州口岸[M].北京:中华书局,2007:209.

[2]严建强.十八世纪中国文化在西欧的传播及其影响[M].北京:中国美术学院出版社,2002:97.

[3]秦志华.18~20世纪初海贸遗珍[J].全国新书目,2006(5):24-24.

[4]江滢河.清代洋画与广州口岸[M].北京:中华书局,2007:129-130.

[5]杨伯达.中国古代艺术文物论从.北京:紫禁城出版社,2002:341.

[6]江滢河.清代洋画与广州口岸[M].北京:中华书局,2007:139.

[7]William.C.Hunter著,沈正邦译.旧中国杂记[M].广州:广东人民出版社,2000(3).

[8]曾玲玲.瓷话中国——走向世界的中国外销瓷[M].北京:商务印书馆,2014(4).

[9]曾玲玲.瓷话中国——走向世界的中国外销瓷[M].北京:商务印书馆,2014(4).

[10]杨新.胤禛围屏美人图[J].故宫博物院院刊,2011(2):16.

[11]湖州市博物馆.三月花一世念[M].杭州:浙江人民美术出版社,2017(25).

[12]万芬芬.雍正十二美人图与雍正粉彩瓷仕女图像的比较研究——以雍正外销粉彩瓷仕女婴戏盘为例[J].陶瓷学报,2019(2).

[13]刘冬红.明代服饰演变与训诂[D].南昌:南昌大学,2013.

[14]林永匡,袁立泽.中国风俗通史清代卷[M].上海:上海文艺出版社,2001(68).

[15]孙彦贞.清代女性服饰文化研究[M].上海:上海古籍出版社,2008(52).

[16]李渔.闲情偶寄[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[17]叶梦珠,阅世编 卷八冠服、内装[M].上海:上海古籍出版社,1981.

[18]江滢河.清代洋画与广州口岸[M].北京:中华书局,2007:179.

[19]江滢河.清代洋画与广州口岸[M].北京:中华书局,2007:340.

[20]江滢河.清代洋画与广州口岸[M].北京:中华书局,2007:151-152.

[21]蔡鸿生.广州匠图志[M].广州:广东人民出版社,2019(5).

[22]仝冰雪.人类的汤姆逊.晚清碎影——约翰汤姆逊眼中的中国[M].北京:中国摄影出版社,2009:8-9.

[23]晚清碎影——约翰·汤姆逊眼中的中国[M].北京:中国摄影出版社,2009:152.

[24]郑燕.晚清广州外销画中的女性肖像研究[J].设计艺术,2005.

[25]颜淑芬.关氏家庭史略[M].香港文化系列:月份牌王——关惠农,香港,1993.

[26]程存洁,曾玲玲,邓玉梅,周全斌,宋平编译.东方之旅[M].广州:岭南美术出版社,2012(316).

[27]郑燕.晚清广州外销画中的女性肖像研究[J].设计艺术,2005.

[28]江滢河.清代洋画与广州口岸[M].北京:中华书局,2007:146.

作者简介:刘颖颖(1977-),女,汉族,广东省南海,博物馆馆员,大学本科,研究方向为博物馆陈列设计。